伊犁盆地沉积建造特征及其与砂岩型铀矿的关系

刘武生,贾立城

(核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京100029)

伊犁盆地沉积建造特征及其与砂岩型铀矿的关系

刘武生,贾立城

(核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京100029)

从古构造、古地理重塑入手,系统分析伊犁盆地各沉积时期的沉积建造特征,并探讨其与砂岩型铀矿的关系。研究表明,伊犁盆地双基底建造形成了盆地的富铀基底,盆地早—中侏罗世在弱伸展环境下形成的暗色含煤碎屑岩建造成为盆地的含矿建造形成期,盆地晚白垩世—新近纪在弱挤压环境下形成的红色碎屑岩建造有利于铀的后生改造富集成矿。经统计分析表明,伊犁盆地砂岩型铀矿化与含矿层的沉积相类型、单层砂体厚度及岩性结构等建造特征密切相关。

伊犁盆地;砂岩型铀矿;沉积建造

1 伊犁盆地铀矿化概况

伊犁盆地位于中天山构造带内,夹持在南、北天山褶皱带之间,东端在南、北天山交汇处收敛,西北与楚—萨雷苏盆地为邻,构成东窄西宽楔形的中、新生代山间盆地。盆地总面积为4万km2,地跨中、哈两国,我国境内面积达1.6万km2。

伊犁盆地蕴藏有丰富的矿产资源,以能源矿产铀、煤为主。煤主要产于中—下侏罗统水西沟群中,分布于全盆地,煤质好、发热量大、储藏量大;铀也赋存于中、下侏罗统水西沟群中,具近源产出和带状分布等特点,在盆地南北缘均形成了不同规模的铀成矿带。盆地南缘铀成矿带自东向西由509、510、511、513和 512共 5个矿床及众多矿(化)点组成,东西长约90 km。盆地北缘铀成矿带由克山奇、苏鲁、南台子、新城子和皮里青等矿点组成,长约60 km。

2 伊犁盆地沉积建造特征

伊犁盆地是在伊犁—中天山微板块上发育起来的中、新生代山间盆地[1],形成了2套基底建造和3套盖层建造。

2.1 盆地基底建造特征

元古宇浅变质岩建造:该套建造主要分布于科古琴山和那拉提山一带,岩性为浅变质的浅海相—滨海相碎屑岩及碳酸盐建造。该套建造主要形成于中晚元古代,成熟度高,富铀性强,形成了伊犁盆地的结晶基底。

石炭系—二叠系火山碎屑岩+花岗岩建造:该套建造主要为一套中酸性火山岩建造和侵入岩建造。花岗岩铀含量较高,据陈戴生等[2](1993)分析, 中酸性火山岩和花岗岩铀质量分数高,达5.4×10-6~20.9×10-6,说明能够为盆地铀矿化的形成提供良好的物质基础。

2.2 盆地盖层建造特征

三叠系杂色碎屑岩建造:二叠世晚期,盆地内的阿吾勒拉及恰普恰勒地区因海西运动的影响,隆起成山,北侧的科古琴—博罗霍洛山迅速抬升,原盆地边缘沉积区也因抬升遭受剥蚀,造成上、下地层间的不整合和沉积间断。由于盆地沉积范围急剧缩小,气候也趋于干旱炎热,所以在晚二叠世晚期—早三叠世堆积了一套局限在一定范围内的、以红色冲积扇为主的苍房沟群。当时的沉降中心与沉积中心一致,在霍城—托开断裂以南的巴卡勒萨依—伊参1井沿线,沉积厚度达650~785 m,沉积物主要为砾岩、砂砾岩。显然苍房沟群主要为一套起填平补齐作用的地层,因此,到沉积晚期盆内的地形已趋于平坦,范围也有所扩大。中—晚三叠世,盆地范围因伸展扩张再度扩大,气候也开始变得潮湿,盆地内开始重新出现湖泊,沉积物主要是一套河湖相的灰—灰绿色砂、页岩系,河流与湖泊在剖面上呈旋回沉积产出。中—上三叠统小泉沟群与下伏地层通常呈超覆关系,沉积厚度一般稳定在200~300 m,反映当时构造稳定下沉、盆地地形平坦的特征。总体而言,该套建造主要为一套填平补齐的地层,造就了盆地南缘为一缓倾斜坡带的构造格局(图1)。

中—下侏罗统灰色含煤碎屑岩建造:侏罗纪初,因地壳再次强烈沉陷,盆地范围进一步扩大,因此在盆地边缘地区,侏罗系与下伏不同地层呈超覆不整合接触。在早—中侏罗世沉积时,盆地因受周期性差异升降运动的影响,曾发生过3次大规模的冲积物进退,因而在剖面上形成3个组,即八道湾组、三工河组及西山窑组。每个组均以冲积扇开始,之后形成三角洲沉积体系,成为灰色富含有机质砂岩、暗色泥岩和煤层的良好堆积场所。在侏罗纪,由于受霍城—托开同生断裂活动的影响,其盆地两侧的沉降速率出现明显差异。在断裂南侧为快速沉陷的中央洼地,水西沟群沉积厚度达1 300~1 800 m;向南,中央凹陷带以缓坡 (坡度可能小于3°)直达恰普恰勒山前,两者构成半地堑式沉积盆地形态;在断裂以北为断隆带,侏罗系的厚度比中央凹陷带小一半(图2)。

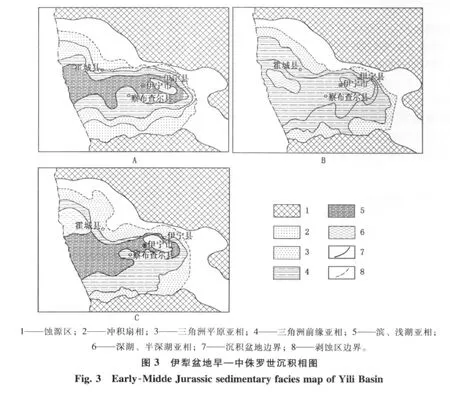

八道湾期,由盆地边缘至中心,沉积相由冲积扇相转变为河流—冲积平原相,最后演变为滨浅湖相沉积,且具有盆地南缘相带发育完善、宽缓,砂体厚大而较稳定,盆地北缘相带发育窄,相变较大,砂体厚薄不一,且不稳定等特点(图3A)。剖面上八道湾组自下而上呈现由粗到细的沉积韵律,底部发育一套10~20 m的底砾岩,中部为一套河流—冲积平原相沉积,上部为三角洲前缘亚相沉积。

三工河期为一个水进的过程,盆地边缘为河流—冲积平原相,向中心由三角洲相变为浅湖—半深湖亚相,浅湖的范围远超过八道湾期的沉积范围(图3B)。由于三工河期地势平坦,沉积厚度较小,形成的砂体规模小而细且不稳定。剖面上三工河组自下而上呈现2个由粗到细的沉积亚旋回,且后一亚旋回往往比前一亚旋回沉积的粒度更细,显示出一个湖进的过程。

西山窑期,总体表现为湖面上升,冲积扇退积的古地理面貌。西山窑组沉积厚度较大,由两个扇进层序组成,分别发育V2旋回砂体和VII旋回砂体,砂体厚度适中且较稳定。沉积相主要为三角洲—滨浅湖相(图3C)。剖面上西山窑组由2个由粗到细的亚旋回构成,两个亚旋回均为三角洲沉积体系,但后一亚旋回显示一个湖退的过程。

总之,中—下侏罗统暗色含煤碎屑岩建造是在弱伸展环境下沉积的一套冲积扇—三角洲沉积相地层,富含有机质和黄铁矿等还原剂,具多层泥-砂-泥(煤)岩性结构,是伊犁盆地砂岩型铀矿最主要的含矿目的层。

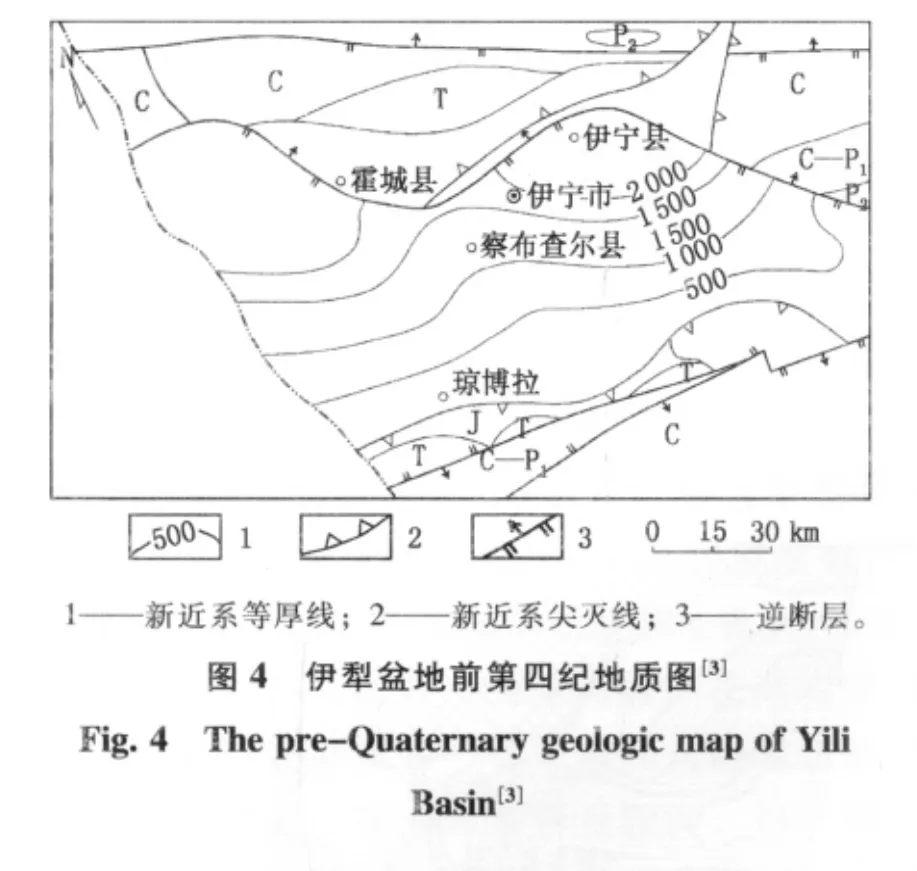

上侏罗统—新近系红色碎屑岩建造:晚侏罗世,伊犁盆地进入弱挤压的构造环境,沉积了一套红色碎屑岩建造。该套建造主要是在弱挤压的构造环境下沉积的,并形成了3个角度不整合接触关系。第1个不整合为上白垩统与中侏罗统之间的区域性不整合,造成含矿目的层裸露地表,接受地表含氧含铀水的渗入,形成初始铀矿化。秦明宽等[4]在库捷尔太矿床铀矿石中测得一期为108~69 Ma年龄就是很好的佐证。第2个不整合为上新统与上白垩统之间的局部不整合,盆地南缘隆升剥蚀,缺失古近系和中新统,造成南缘斜坡带含矿目的层广泛出露地表,形成5~20 Ma[5]的铀矿化。第3个不整合为上更新统与下更新统之间的区域性不整合,造成盆地边缘逆冲变形[6],主要发育铀矿化的叠加改造作用 (图4)。

3 沉积建造与砂岩型铀成矿的关系

沉积建造与铀成矿的关系主要表现为有利沉积相带的展布、适中的砂体厚度以及有利的岩性组合等方面。

3.1 沉积相与砂岩型铀成矿的关系

伊犁盆地含矿目的层八道湾组、三工河组和西山窑组共发育三大沉积体系,即冲积扇沉积体系、三角洲沉积体系及湖泊沉积体系。

根据伊犁盆地南缘目前已发现的砂岩型铀矿化钻孔统计分析结果,三角洲沉积体系见矿钻孔最多,占伊犁盆地南缘含矿地层总见矿钻孔的77.77%,是有利的含矿沉积体系;冲积扇沉积体系是较有利的沉积体系,其见矿率达21.26%。而湖泊沉积体系目前还未发现砂岩型工业铀矿化。

进一步统计发现,冲积扇沉积体系中的铀矿化主要分布在扇根-扇中亚相中,占总见矿钻孔的17.14%;三角洲沉积体系中的铀矿化主要分布在三角洲平原分流河道微相和三角洲前缘水下分流河道微相中,其见矿率分别达45.15%和27.62%,其次分布于三角洲平原分流间湾微相和三角洲前缘水下分流间湾微相中,其见矿率分别为7.33%和0.67%。

3.2 砂体厚度与砂岩型铀成矿的关系

伊犁盆地南缘各含矿层中均发育多层砂体,叠瓦状分布于各层位中。其中八道湾组主要发育4层砂体(分别用I、II、III和IV表示),三工河组主要发育一层砂体 (V1),西山窑组共发育 5层砂体 (V2、V3、VI、VII1和VII2)。综合伊犁盆地南缘各含矿层厚度、单层砂体厚度及含砂率与铀矿化的关系来看(表1):伊犁盆地南缘砂岩型铀矿主要与含砂率高(>45%)、砂体厚度适中(17~32 m)的层位有关。符合上述两条件的I、II、V2和VII1这4层砂体的见矿也占伊犁盆地南缘见矿孔的88.40%,而砂体厚度及含砂率低的V3砂体(分别为3.42 m和13%)和VI砂体 (分别为11.73 m和39%)却没有工业铀矿化产出。

表1 伊犁盆地南缘各含矿层特征与见矿孔统计表[7]Fig.1 The statistics of each ore-bearing strata and mineral holes at the southern margin of Yili Basin[7]

3.3 地层岩性结构与砂岩型铀成矿的关系

地层岩性结构及其稳定性决定了砂岩型铀矿床形成所需要的含氧含铀水发育情况,在铀矿化的形成过程中起着关键作用。

伊犁盆地含矿层的岩性组合有3种形式[8](图5),在这3种岩性组合中(自下而上)以泥岩-砂岩-泥岩或泥岩 (粉砂岩)-砂岩-泥岩(粉砂岩)的岩性组合有利于形成层间氧化带型铀矿化(图5B和5C),而砂岩-煤层-泥岩(图5A)组合仅有利于形成潜水氧化带型铀矿化,却不利于形成层间氧化带型铀矿床。

3.4 砂体特征对铀成矿具有较强的制约作用

根据伊犁盆地南缘各旋回、亚旋回含矿层砂体厚度和砂地比统计资料,伊犁盆地南缘砂岩型铀矿化主要与砂地比高(>0.45)、砂体厚度适中(20~35 m)的层位密切相关。

4 结 论

(1)伊犁盆地双基底建造形成了盆地的富铀基底,盆地早—中侏罗世在弱伸展环境下形成的暗色含煤碎屑岩建造成为盆地的主要含矿层,盆地晚白垩世—新近纪在弱挤压环境下形成的红色碎屑岩建造有利于铀的后生改造富集成矿。

(2)伊犁盆地铀矿化与含矿建造的沉积相密切相关。伊犁盆地砂岩型铀矿化主要赋存在三角洲沉积体系(78%)中,其次为冲积扇沉积体系控制 (21%)(括号中为已知矿床在各沉积体系中所占的比例)。

(3)伊犁盆地铀矿化与含矿建造中砂体特征密切相关。铀矿化主要赋存于砂地比高(>0.45)、 砂体厚度适中(17~32 m) 的层位中。

(4)伊犁盆地铀矿化与含矿建造的岩性结构密切相关。层间氧化带型铀矿化主要赋存在泥-砂-泥(煤)岩性结构中,潜水氧化带型铀矿化主要赋存在砂-煤-泥岩性结构中。

[1]张国伟,李三忠,刘俊霞,等.新疆伊犁盆地的构造特征与形成演化 [J]. 地学前缘, 1999, 6(4):203-214.

[2]陈戴生,王瑞英,李胜祥,等.伊犁盆地砂岩型铀矿成矿机制及成矿模式 [J].东华理工大学学报:自然科学版, 1996, 19(4):321-331.

[3]张国伟,滕志宏.伊犁盆地的构造特征、区划与形成发展研究报告[R].西安:中原石油勘探局勘探事业部、西北大学地质系,1995:1-60.

[4]秦明宽.新疆伊犁盆地南缘可地浸层间氧化带型砂岩铀矿床成因及定位模式[D].北京:核工业北京地质研究院,1997:79-107.

[5]夏毓亮,林锦荣,侯艳先,等.伊犁盆地砂岩型铀成矿同位素地质特征[J]. 铀矿地质,2002,18(3):150-155.

[6]韩效忠,李胜祥,郑恩玖,等.伊犁盆地新构造运动特征及其与铀成矿关系[J].新疆地质,2004,22(4):378-381.

[7]李胜祥,王保群,蔡煜琦,等.基于GIS的伊犁盆地南缘砂岩型铀矿综合评价信息系统[R].北京:核工业北京地质研究院,2005.

[8]陈戴生,王瑞英,李胜祥,等.伊犁盆地层间氧化带砂岩型铀矿成矿模式 [J].铀矿地质,1997,13(6):327-335.

Sedimentary formation features and it’s relationship with sandstone-type uranium ore formation in Yili Basin

LIU Wu-sheng,JIA Li-cheng

(CNNC Key Laboratory of Uranium Resources Exploration and Evaluation Technology,Beijing Research Institute of Uranium Geology, Beijing 100029, China)

Starting with the remoulding of palaeostructure, palaeo-geography, Yili Basin are systematically analyzed and their influence on sandstone-type uranium mineralization is discussed in this paper.It’s proved that the double basements are uranium, and the coal bearing clastic formation formed in the weak extensional tectonic background of Middle-Lower Jurassic is favorable for sandstone-type uranium mineralization,and the red clastic formation formed in the weak compressive tectonic background of Late Cretaceous—Neogene is favorable for epigenetic reworking and uranium concentration.The statistics indicate that the uranium mineralization in Yili Basin is related to the type of sedimentary facies,thickness of single sand body and lithological correlation.

Yili Basin; sandstone-type uranium deposit; sedimentary formation

P598;P619.14

A

1672-0636(2011)01-0001-05

10.3969/j.issn.1672-0636.2011.01.001

2010-08-20

刘武生(1977—),男,江西吉安人,硕士,高级工程师,主要从事铀矿地质研究。E-mail:lws970815@126.com