浅述新民学会与留法勤工俭学运动

唐 斌

(西南大学历史文化学院,重庆北碚 400715)

浅述新民学会与留法勤工俭学运动

唐 斌*

(西南大学历史文化学院,重庆北碚 400715)

五四运动前后,中国兴起了一场声势浩大的留法勤工俭学运动。新民学会积极发起组织会员和湖湘青年西渡赴法,为湘籍留法勤工俭学运动开展作出了重大贡献。旅法会员通过勤工俭学生涯的艰苦磨练和斗争实践,大都抛弃了工读主义等幻想,走上了信仰马克思主义和俄国十月革命的救国道路,从而奠定了学会由民主主义向共产主义转变的基础,为日后肩负起中国革命之重任提供了极为宝贵的人才资源。

新民学会;留法勤工俭学;马克思主义;无产阶级革命

近代中国,内忧外患,山河破碎,国势衰微。自1840年鸦片战争始,一系列不平等条约的签订,曾在思想领域内引起不少“骚动”。但不论是西学东渐、中体西用还是立宪改良、辛亥革命,都未能使中华民族摆脱压迫奴役,走上独立自由民主之路。中国的前途何在?救国真理何在?成了每个爱国人士不断反思深究的课题。五四运动前后,中国兴起了一场声势浩大的留法勤工俭学运动。受此思潮影响,新兴成立的新民学会积极组织会员西渡赴法,去国外寻找新思想,探索救国救民真理。笔者不揣浅陋,试就新民学会对赴法勤工俭学运动的发起筹备、在法勤工俭学实践及其救国理念的转变逐一简介,力图展现一代爱国青年奋发向上、追求真理的精神风貌。

一、发起筹备,决然赴法

辛亥革命后,军阀争战,教育不兴,据1918年《教育杂志》载:“自民国三年至五年,政治之变端迭甚,财政上发生极端困难,教育因之根本动摇”[1]212。湖南当南北军事之要冲,此时“政局乱极,汤芗铭、刘人熙、谭延闿、傅良佐、谭浩明、张敬尧,互相更叠,教育摧残殆尽。几至无学可求”[2]5。1918年3月,反动军阀张敬尧进占湖南,即令军队盘踞长沙各中小学,两年不撤。据第一师范校志记载:“校中迭驻军队,(校舍)均被占据”,“经费概未发给。”[3]67-68至1919年,“长沙各校校长多被迫离开湖南,……事实上各校均已停教。”[4]382-383莘莘学子无校可入,向省外、国外发展的愿望油然而生。

1918年4月14日,第一师范校友毛泽东、蔡和森、萧子升等进步青年在长沙发起组织以“革新学术,砥砺品行,改良人心风俗”[2]3为宗旨的新民学会。因湖南“政象不宁,教育停滞,”[5]学会成立伊始,便反复探讨“会员出省出国的问题”。时值法国在第一次世界大战中损失惨重,劳动力严重匮乏,这便给无钱留学的人们提供了一种求学的门路。“假勤工以留学法国,使贫寒学生不致有向隅之叹。”[6]168另李石曾、蔡元培、吴玉章、欧乐(法)、穆岱(法)等领衔的华法教育会(会址设在巴黎)人士,亦积极推动中国青年赴法留学,他们先后在北京、上海、成都、长沙等地设立分会,并创办各种类型的留法预备学校。不久,可以赴法勤工俭学的消息通过杨昌济先生和《新青年》刊物为会员所知悉,对多数面临升学或被迫肄学的会员而言,无异天赐良机。正如会友李维汉所说,“我们都是只受过中等教育的青年,有提高科学文化水平的愿望,但因家境贫寒,无力升学,一旦知道可以到法国经过勤工达到升学的目的,便想尽办法奔向这条路上来。”[2]473-474

赴法勤工俭学,“长沙方面之最初发起者,为蔡和森与萧子升。时子升在楚怡任课,和森就居楚怡,日夕筹议。”[2]41918年6月中旬,新民学会在湖南一师附小召开成立后的首次大会,专门讨论“会员向外发展”问题。关于学会缘何要组织赴法勤工俭学,据与会会员周世钊回忆:“他(指毛泽东)认为……这样,不但使一些穷苦青年有远适异国,学习新技术、新思想的机会,而且……熟悉工人,了解工人,和工人建立起深厚的感情……才能真正了解劳苦大众的问题,担当起改造国家社会的艰巨工作。这是青年学生的好出路,也是培养和提高新民学会会员的好途径。”[7]61经过会议反复研讨,会友“对于留法运动认为必要,应尽力进行”,并决定由蔡和森、萧子升二人“专负进行之责”。[2]5

1918年6月23日,蔡和森受会友委托,先期赴京,联络留法事宜。他通过杨昌济先生,与李石曾、蔡元培等华法教育会人士以及熊希龄、章士钊等湘籍在京名流密切联系,争取他们对湘生赴法一事的同情与支持。经过一番筹备,蔡和森遂将联络结果“速函至湘,招邀同学”[6]138,还随信寄去留法勤工俭学简章及说明书,希望会友“详细讨论”,“速定行止”[2]44,并多次敦促毛泽东来京主持这一活动,说“驻京惟有润兄最宜”[2]55。蔡和森的回湘信函在学会内部和湖湘学界引起强烈反响,“一纸至湘,影响颇大”[6]138,不少会员和湘籍青年学子跃跃欲试。8月15日,毛泽东偕萧子升、萧子暲、陈绍休、熊光楚、张昆弟、曾以鲁、李维汉、罗学瓒、罗章龙、邹彝鼎等11名会友以及李富春、贺果、唐铎等10余名湘籍青年联袂进京,此举成为湖南乃至全国组织青年赴法勤工俭学的一个重要转折点,“自此往者渐众”[2]5,“留法之形体遂具”。[6]138

至此,在京之湖南青年骤增至四五十人,居各省之冠。经毛泽东、蔡和森、萧子升等新民会员努力交涉,湘籍在京名流胡子靖、杨昌济、王子刚、王少荃慨然允诺借款之事。8月下旬,他们集会于北京华法教育会,磋商“学生分校之办法,借款经理之手续”,“湖南经理借款之干事会遂雏形于此时”。会后,“胡、杨、王、王四干事在熊(即熊希龄)公馆会议。所议决之事,即成立湖南华法教育分会,一在长沙,一驻北京;及学生借款保证之办法。侨工局方面由熊先生接洽”。后8月29日,李石曾又邀集侨工局长张弧与华法教育会湖南分会各干事洽商贷款事宜,“借款额遂扩充至七十余名(按:最初限定为25名)”[6]139。新民学会还通过杨昌济先生,迫使湘籍京官熊希龄、范源濂不得不同意从前清户部应退还给湖南的米盐公款的利息中拨出一笔,贷给湘省留法学生,“赖熊、范二公之拨借米盐公款(每人四百元),始有川资赴法”[2]346。一些民族资本家亦慷慨解囊,如聂云台就曾借赠800元光洋,解决了蔡和森一家人的赴法川资。

在新民学会的大力活动下,北上湖南学生多入保定育德中学和附设于北京大学的高级留法预备班以及保定附近蠡县布里村的初级留法预备班,进行赴法前的训练。此时在京12名会员,萧子升、萧子暲、陈绍休、邹彝鼎、熊光楚、罗学瓒等在北京班;张昆弟、李维汉、曾以鲁等在保定班;蔡和森在布里村班。另罗章龙在北大文科学习。毛泽东经杨昌济介绍,在北大图书馆当助理员,工作之余,他仍为勤工俭学运动奔走呼吁。罗学瓒从北京寄回的家信中写道:“毛润之,此次组织预备班出力甚多,才智、学业均(为)同学所佩服。”[6]154在上述三所留法预备校学习的青年中,“以湖南为最多,自去年秋截至今年二月(按:1919年2月)已来三百人”[5],于各处预校中独占鳌头。根据华法教育会要求,毛泽东代表湖南青年亲自制定了一个赴法勤工俭学计划,当中特别提议先期派人赴法预作布置,得到该会一致赞同。不久,新民学会总干事萧子升以华法教育会秘书的身份,随李石曾先行赴法,以了解实际情况并广为宣传,协助华法教育会办理勤工俭学事宜。

在新民学会的推动下,1919年9月5日,长沙青年学生联合教育界组织的华法教育会湖南分会成立,接着,游法机械科预备班、法文晚班、法文晚塾先后开班。一批先进的湖南妇女在新思潮的鼓舞下,亦冲破封建礼教藩篱,积极参加旅法勤工俭学。12月3日,新民学会会员向警予、蔡畅在母校周南女中发起成立“湖南女子留法勤工俭学会”,9日,该会范新顺、范新琼、熊叔彬(新民学会会员)三名女生取得当局资助,由沪乘船赴法,一时轰动全国。上海《民国日报》称赞道:“女子勤工俭学实为前所未见,亦中国女界之创闻。”[8]25 日,向警予、蔡畅、熊季光(均为新民学会会员)、葛健豪(蔡和森、蔡畅之母)、李自新、萧淑良等6人,亦自沪启碇。1920年2月,衡粹女子学校毕业生张良权在长沙成立“湘省女子留法预备团”,新民学会会员劳君展、魏璧、周敦祥(时人誉之“周南女校三杰”),曾就学该团设于上海的神州女校湘省特别班后赴法。在湖南女子的带动下,同年秋天,天津觉悟社女社员刘清扬(以后入会,新民学会唯一一名外省籍会员)、郭隆真等,也积极参加留法勤工俭学。四川、广东等地的妇女亦纷纷西渡,女子赴法勤工俭学渐成高潮。

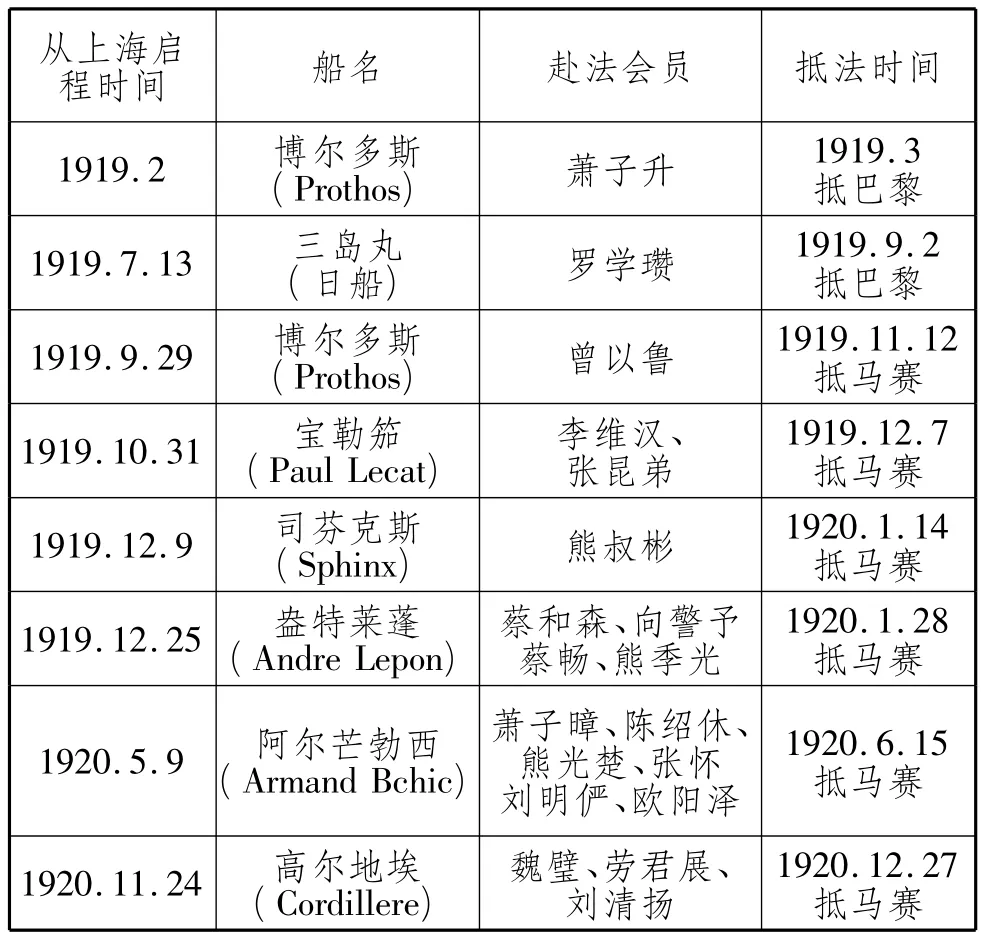

1919年3月17日,经华法教育会组织筹划,首批勤工俭学生自沪登船赴法,是为官方派遣勤工俭学生赴法之始。新民学会会员在完成留法预备班学习,做好筹措旅费、办理护照等出国准备工作后,相继抵沪候船赴法。1920年5月8日,陈绍休、毛泽东、刘明俨、萧子暲等12名会员在上海半淞园集会,欢送即将赴法的会友。至此,新民学会全力推进的会员与湘籍青年赴法事务大体结束。从1919年初至1920年底,新民学会先后有19名会员分批赴法,具体概况如下(见表):

新民学会会员赴法勤工俭学一览表

在俄国十月革命和五四运动洪流的推动下,1919年至1920年间,留法勤工俭学运动风靡全国,赴法学生空前踊跃,报纸要闻栏称赞赴法青年为“远征探险队”。[2]472此间,经毛泽东、萧子升、蔡和森等新民会员统筹领导,湖南赴法勤工俭学者多达353人,[9]22几占全国总数之四分之一,人数众多,居于各省前列。其中新民学会会员19人,约占当时会员总数之三分之一,是旅法运动的核心与骨干力量。湘籍青年为寻真理,负笈海外,勤工俭学,得到省内舆论各界的广泛认同。1920年5月14日,湖南《大公报》专刊发表《内外发展》的文章,“近来吾湘学界向外发展的势力很大,法国南洋两方面去的人颇多,这是吾湘一点生机,我们所宜极力赞成。”[10]

二、在法实践与思想分歧

赴法会员安抵法国后,根据自己的经济、学识、技艺和体力情况,分别采取先工后读、先读后工、半工半读等形式,开始自己的勤工俭学生活。根据《新民学会会务报告》、《新民学会会员通信集》的不完全记载,旅法会员19人,自抵法至1920年底止,其情形大略如下:

1.萧子升——在法国华侨协社任职,住巴黎西郊哥伦布。1920年10月,因助李石曾宣传里昂中法大学并代为筹款曾回国。

2.罗学瓒——在法国中部克鲁邹的施乃德钢铁总厂作电气工,后入蒙达尼公学学习。

3.曾以鲁——在法国西南部一工厂作工。

4.张昆弟——在法国北部香拜尼的施乃德钢铁分厂作工,后入蒙达尼公学学习。

5.李维汉——在法国西北部勒哈佛尔的施乃德钢铁分厂作工。蒙达尼会议后(1920年7月),由巴黎西郊搬至张昆弟处同住养病。病愈后入蒙达尼公学学习。

6.蔡和森——在法国蒙达尼公学学习法文。

7.蔡畅、向警予、熊季光、熊叔彬——在法国蒙达尼女学学习法文。

8.萧子暲——在法国枫丹白露学校学习,复搬至克鲁邹,在施乃德钢铁总厂作工。

9.陈绍休——在法国非未里地方一工厂作散工。(1921年病逝于巴黎)

10.熊光楚——在法国枫丹白露学校学习,后入法国西北部圣梅桑学校学习法文。

11.张怀——在法国杜尔·罗杜路公学学习法文。

12.刘明俨——在法国枫丹白露学校学习,后在法国香拜尼,施乃德钢铁分厂作工。

13.劳君展、魏璧——初到法国入南方一女学校学习法文。

14.刘清扬——暂住巴黎,后入法国里昂中学学习。[11]39

旅法之初,多数会员抱着“勤于做工,俭以求学”的工读主义信念,积极投身勤工俭学实践,组建宣传工读的各种团体。如1920年2月,会友李维汉、张昆弟、罗学瓒等在蒙达尼发起成立“工学励进会”,企图通过社员自助自救、亦工亦读,达到改造中国之鹄的。然而,真正为学会发展方向指出科学的途径,使新民学会成为当时国内外最先进的团体之一者,蔡和森功不可没。在法的最初几个月,是蔡和森思想飞速发展的时期,他“日惟手字典一册,报纸两页”,“以蛮看报章杂志为事”[2]124-125,择其重要急需者“猛看猛译”,翻译了《共产党宣言》、《社会主义从空想到发展》、《国家与革命》等马列著作,和若干宣传十月革命的资料,使他“思想门路大开,以世界大势律中国,对于改造计划略具规模”[2]128,并很快“对于初期的社会主义,乌托帮的共产主义,无政府主义,工团主义,基尔特社会主义,以及修正派的社会主义,一律排斥批评,不留余地。”[12]这时他的思想已豁然意识到十月革命道路是“改造中国与世界”的唯一通道。他清楚地认识到学会原有宗旨已到了必须修正的时刻。

为促使学会发展转向马克思主义,经蔡和森倡导,留法13名会友以及部分工学励进会社员于7月6日至10日,从各地集会蒙达尼。会上,蔡和森提议以“改造中国与世界”为学会新的方针,得到与会者一致赞同,然在探讨具体改造之方法道路时,却分歧严重:一派以蔡和森为代表,主张“组织共产党,使无产阶级专政,其主旨与方法多倾向于现在之俄”;一派以萧子升为代表,主张“以教育为工具的革命,……倾向于无政府——无强权——普鲁东式之新式革命”,[2]137即信奉资产阶级改良主义(华法教育会总负责人李石曾为典型的无政府主义者,萧子升长期任其助理,思想上受其影响很深)。萧子升的意见,起初在一部分幻想“工读主义可以救国”的青年中引起共鸣。会上,陈绍休就对蔡和森的观点表示怀疑,谓“现在中国组织共产党较难”[2]137。李维汉在会后写给毛泽东的信中说,“俄国式的革命,我根本上有未敢赞同之处”,接着又说,“但也不反对人家赞成他,或竟取法他,……要多读书,多考察,多与友人研究后,再说”,[2]143-144表现出其思想的可变性。

蒙达尼会后不久,蔡和森、萧子升先后分别致函毛泽东,就学会宗旨修改为“改造中国与世界”以及如何实现它,征求他和国内会员意见。作为新民学会的国内主持人,毛泽东历来重视学会所应持的主义问题。随着十月革命在华影响逐步扩大,以及毛自身革命实践的积累(1919年至1920年间,其先后在湘主编《湘江评论》,领导驱张(即张敬尧)运动,创办文化书社),他在思想上越发倾向马列主义。得知7月蒙达尼会议的争论后,他于1920年12月1日,写了一封数千言长信回函在法诸友,信中他对学会之新方针“改造中国与世界”深表认同,对蔡、萧两派观点亦作了详尽分析,写道:“对于绝对的自由主义、无政府主义,以及德谟克拉西主义(即旧民主主义),依我现在的看法,都只认为于理论上说得好听,事实上是做不到的。”“因此,我于子升和笙(即李维汉)二兄的主张,不表同意。而于和森的主张,表示深切的赞同。”[2]150毛泽东的信函在旅法会员内部反响巨大,多数会员渐趋抛弃无政府主义、工读改良主义等幻想,转而信仰马克思主义和革命救国理念。

毛泽东不仅希望留法会员继续深入学习研究马克思主义及十月革命,而且在1921年元旦,约集何叔衡、周世钊、彭璜、任培道、陈书农、陶斯咏、熊瑾玎等十余名长沙会员,齐集文化书社大会三天,详细讨论旅法会员蒙达尼会上的两类意见以及“改造中国与世界”之途径方法。最后,绝大多数会友明确趋向赞成蔡和森的意见及建党主张,信仰马克思主义,认同俄式革命,批判了萧子升的改良主义思想,从而使国内外学会形成了统一的、目的性更强的革命组织。这个年会与蒙达尼会议成为新民学会发展的一个重要转折,会员逐渐懂得理想信念对于革命团体的重要意义,奠定了新民学会由民主主义向共产主义转变的基础。

三、留法遇阻与理念转变

自1920年底,留法勤工俭学运动波澜突起。时值法国物价普遍高涨,法郎贬值,社会经济已“凋敝不堪,故各大工厂多不能继业”[13],失业率居高不下,勤工俭学生中“已经作工的不到总数之四分之一”,而“近来冬季(即1920年冬)失掉工作的又几乎有作工数四分之一”[14]741-742。严酷的现实将广大勤工俭学生推向无助的深渊,而华法教育会竟落井下石,于1921年1月12日、16日先后发出两项通告,宣布与勤工俭学生脱离组织关系,至2月底,完全“与学生脱卸经济之关系”[14]758-763。这无疑是临险抽蒿,置勤工俭学生特别是失业靠领维持费的穷学生于绝境。

“山重水复疑无路”,勤工俭学生勇敢地提出“争取生存权、求学权”的响亮口号,从1921年1月至10月中旬,他们与华法教育会及巴黎反动当局进行了三次大斗争。2月28日,在蔡和森、向警予、李维汉、张昆弟、蔡畅等新民会员的发起领导下,400余名勤工俭学生齐集北洋政府驻法公使馆示威请愿,要求“每人每月给四百佛郎,以四年为限”[15]48,遭到驻法公使陈箓及巴黎警察的强行镇压,4名学生代表被捕入狱,此即留法勤工俭学史上著名的“二·二八风波”。斗争虽未达到预期效果,但最终迫使公使馆请求法国当局释放4名学生代表,并开始救助困难学生(每人每日五法郎维持费)。同年6月至8月,刘清扬等在法会员广泛联络工学世界社、勤工俭学会等社员以及旅法华人华工,两度召开拒款大会,迫使北洋政府中止以出卖国家主权为代价同法国资本家政客签订的五亿法郎借款合同,拒款运动取得很大成效,时人誉之“国外的五四运动”,[16]55但学生的爱国之举大大得罪了中法政府。从9月15日起,每日五法郎的维持费被停发,勤工俭学生们曾经寄予厚望的里昂中法大学亦将他们拒之门外。作为里昂中法大学负责人之一的吴稚晖公然声称,“里昂中国大学海外部不是栖流所,不是大蔽天下寒士的广厦万间”[15]352。为了力争求学权,9月21日,勤工俭学生在蔡和森、向警予、萧子暲、张昆弟、罗学瓒、刘明俨等新民学会骨干以及李立三、陈毅、王若飞等勤工俭学会社员的率领下,进占里昂中法大学,但转天即被法国警方拘捕。10月14日,在一片悲愤声中,百余名勤工俭学生被强行遣送回国,斗争彻底失败。至此,五四运动后形成的全国群众性赴法勤工俭学运动高潮基本落幕。因被遣回国的新民学会会员大都已加入国内党或团的组织,其他骨干会员张怀、萧子暲、蔡畅等不久也分赴比利时、苏俄等国继续求学,这样,新民学会在法国的革命活动亦基本告终,并随着湖南党组织的建立而自然消亡了。

广大勤工俭学生经过上述三大斗争的洗礼,思想发生了剧烈变化。“原来曾想学工、学农、学医,……求得一技之长以报国的同学,头脑逐渐清醒了。”[17]15社会的不平、现实的教育,使青年学生从实业救国、科学救国的幻梦中惊醒,社会主义的革命思想像烈火一样燃烧起来。陈毅在谈到他两年来旅法勤工俭学的感受时说:“法国的工厂生活,是寄在资本主义制度的下面,不容工学者有发展的余地”,“资本家完全为了自己的利益起见,实毫无人心,我才知欧洲资本界是罪恶的渊薮”[18]。会友李维汉认为,把“工读结合”说成是“改造社会的发端”,不过是“皮相之谈”,[19]也是根本行不通的。罗学瓒表示,“要把方针改变,要彻底觉悟,从经济制度根本上改造着手”,“变财产私有制为均有制”,要和那种“杀人不见血的私有财产制度拼个你死我活”[20]。这些进步认识,使他们摆在“改造中国与世界”的探索中实现了世界观的飞跃,成长为坚定的马克思主义者。

新民学会是五四运动时期著名的进步社团,面对国内“政象不宁,教育停滞”的困窘格局,它积极发起组织会员和湘籍青年“向外发展”、赴法勤工俭学,使湖南一跃成为全国参加旅法勤工俭学运动人数最多的省份之一。旅法会员通过勤工俭学生涯的艰苦磨练和斗争实践,大都抛弃了旧有的无政府主义、工读改良主义等幻想,转而坚信马克思主义及俄国十月革命的救国理念,从而完成了新民学会发展道路上的重要转折,为日后肩负起中国革命之重任提供了极为宝贵的人才资源。1921年10月,毛泽东、何叔衡等在长沙建立湖南党支部,新民学会完成了自己的光荣使命,悄然退出了历史舞台。

[1]扬少松,周毅成.中国教育史稿(古代、近代部分)[M].北京:教育科学出版社,1989.

[2]中国革命博物馆,湖南省博物馆.新民学会资料[Z].北京:人民出版社,1980.

[3]李锐.毛泽东的早期革命活动[M].长沙:湖南人民出版社,1980.

[4]湖南省志编委会.湖南省志·湖南近百年大事纪述[M].长沙:湖南人民出版社,1959.

[5]子暲.留法勤工俭学预备学校之状况[N].时事新报,1919-4-19.

[6]张允侯,殷叙彝,李峻晨.留法勤工俭学运动(1)[Z].上海:上海人民出版社,1980.

[7]中国青年出版社.光辉的五四[Z].北京:中国青年出版社,1959.

[8]关于留学生之记载[N].民国日报,1919-12-10.

[9]刘斌.湖南青年与留法勤工俭学运动的兴起[J].西南交通大学学报(社会科学版),2001,(1).

[10]内外发展[N].大公报,1920-5-14.

[11]刘方清.我的母亲刘清扬[J].炎黄春秋,2005,(1).

[12]蔡和森.马克思学说与中国无产阶级[J].新青年,1921,9(4).

[13]留法勤工俭学生使馆请愿记[J].教育杂志,1921,13(7).

[14]张允侯,殷叙彝,李峻晨.留法勤工俭学运动(2)[Z].上海:上海人民出版社,1986.

[15]中共中央文献研究室,南开大学.周恩来早期文集(下卷)[C].北京:中央文献出版社,1998.

[16]黄利群.留法勤工俭学简史[M].北京:教育科学出版社,1982.

[17]冷玉健.留法勤工俭学风云录[J].世纪桥,2004,(1).

[18]陈毅.我两年来勤工俭学的实感[N].晨报,1921-8-18.

[19]李维汉.勤工俭学研究发端[J].湘潮,1920,(4).

[20]罗学瓒.法兰西工人[J].少年世界,1920,1(11).

A Brief Analysis on Xinmin Society and the Work-Study Movement in France

TANG Bin

Before and after the May 4th movement,China had a massive Hardworking - frugal wave to France.The newly established Xinmin Institute actively organized the members and youth of Hunan going to France,which made a major contribution to the Hardworking-frugal Movement in Hunan.Through a work-study program and the practice of struggle,most members of XinMin Institute abandoned the illusion of Aarchism and Probational Socialist and so on,began to believe in Marxism and The October Revolution Road for saving China,thus laid the foundation for XinMin Institute to shift from a Democratism to the Communist and provided very valuable human resources for shouldering the heavy responsibility of Chinese revolution in the future.

Xinmin Society;the work-study in France;Marxism;Proletarian Revolution

K261.1

A

1009-5152(2011)03-0042-06

2011-06-01

唐斌(1987- ),男,西南大学历史文化学院硕士。