疏松砂岩油藏二次开发方式研究与实践

许国民

(中油辽河油田公司,辽宁 盘锦 124010)

疏松砂岩油藏二次开发方式研究与实践

许国民

(中油辽河油田公司,辽宁 盘锦 124010)

曙三区是曙光油田主力区块之一,出砂严重,实际注采井网极不完善,油藏开发效果较差。针对这一问题,选择出砂最为严重的区块实施二次开发先导试验。通过重新规划注采井网,开展系列防砂工艺,2个先导试验井组的油层钻遇率及投产效果均达到预期目的,防砂、治砂取得初步成果。该研究为疏松砂岩油藏的二次开发提供了可借鉴的经验。

疏松砂岩油藏;二次开发;井网调整;防砂工艺;曙三区

引 言

疏松砂岩油藏的二次开发以精细油藏描述为基础,以潜力分析为前提,采取新工艺、新技术改善油井出砂状况,结合油藏沉积特征,通过重新部署注采井网,有效改善油藏开发效果,进一步提高油藏采收率。

曙三区构造上位于辽河断陷盆地西部凹陷西斜坡中段杜32断层上升盘,开发目的层为下第三系沙河街组四段杜家台油层。油藏自1975年投入开发以来,由于泥质含量高、储层胶结疏松,油藏出砂严重,加之完井方式与油层出砂状况不相适应,导致油水井套管损坏严重,停产停注井多。截至2007年12月,曙三区杜家台油层共完钻油水井372口,完好井数仅为170口,占完钻井的45.7%,区块注采井数比为1.0∶3.2,与规划注采井数比1.00∶1.97相距较大。受此影响,油藏最终采收率仅为27.6%,低于标定采收率5.2个百分点。针对曙三区开发效果差的问题,通过油藏剩余油研究,有目的性的选择二次开发先导试验区,并在试验成功的基础上推广到全区,为改善油藏开发效果提供了保障。

1 油藏地质特征再认识

1.1 构造特征

(1)构造形态。杜家台油层的构造主体为被断层复杂化的单斜构造,呈北东—南西长条形伸展,北东走向约50°;由北东向南西倾没,南东倾向140°;地层倾角为11 ~13°。

(2)断层特征。主要发育21条正断层,可分为3组:第1组为一级主干断层,NE走向的正断层,与整个斜坡构造走向一致;第2组为近NS向和NNE向的二级断层;第3组为近EW向和SE向的三级断层。第2组和第3组断层与主干断层相交,使油藏构造复杂化。

(3)微构造类型。通过内插法对油藏微构造进行绘制,明确微构造形成的主要原因为河流的下切和充填作用、差异压实作用、古地形等沉积成岩作用以及断层附近构造作用。

1.2 储层特点

(1)储层分布。该块杜家台油层平面上连续分布,平均解释厚度为25.3 m。单井最大解释厚度为33 m,位于曙3-08-3井一带;最小解释厚度为12.8 m,位于曙3-7-3井一带。纵向上划分为3个油层组:杜Ⅱ组为主力油层,全区分布,解释厚度为18.7 m;杜Ⅰ组、杜Ⅲ组发育较差,厚度分别为11.7 m和6.6 m。

(2)储层物性。杜家台油层平均空气渗透率为1.071 μm2,平均孔隙度为27%,粒度中值为0.160 3 mm,分选系数为1.67,纵向上渗透率变化大,杜Ⅱ、杜Ⅲ组相对较好,杜Ⅰ组最差。泥质含量为13.85%,储层胶结疏松,油藏出砂严重。

1.3 沉积微相研究

曙三区杜家台油层是在总的水进背景上发育起来的辫状河三角洲沉积体,砂体沉积演化构成4个次一级的、较为完整的辫状三角洲进积和退积沉积旋回。每一次进积时,沉积微相以分流河道、河口砂坝为主;退积时,沉积微相以小型河口砂坝和前缘薄层砂为主,最后以辫状三角洲湖相泥岩沉积结束。其中,主力砂岩组杜Ⅱ1-4、杜Ⅱ8-11及杜Ⅲ3-5发育水下分流河道微相、水下分流河道远端微相、河道间薄层砂微相以及前缘席状砂微相。

1.4 油藏类型

曙三区杜家台油层为岩性-构造油气藏。受沉积及构造影响,油气层厚度变化大,连通性较差,油层在平面上相互叠加连片,且多分布在构造高部位。各次级断块没有统一的油水界面。

2 剩余油分布规律研究

通过了解地下剩余油的数量和分布状况,为合理进行井网重新部署打好基础,合理经济地开采出剩余油。依据曙三区杜家台油层地质特点和开发情况,运用测井、动态分析、数值模拟等3种方法对油藏剩余分布规律进行研究。

(1)测井方法。利用碳氧比能谱测井[1]可有效识别油井各层水淹状况,为剩余油研究提供依据。通过对区块2000年以来完钻井的碳氧比资料进行分析解释,显示各断块中部注采井网完善区域含油饱和度低,而边部含油饱和度较高。如杜21块曙3-06-3井区含油饱和度低于35%,其他井区的含油饱和度仍为65%左右,基本未得到动用。

(2)动态分析法。依据钻井、试油及生产过程中所录取的各项生产资料,结合油藏构造、储层、沉积微相等研究成果,综合分析平面及纵向油水分布规律,确定剩余油富集区。动态分析结果显示,杜18块、曙3805块、杜26块及杜16块中部动用程度相对较高,而其他区域动用程度较低。

(3)数值模拟法。数值模拟采用Eclipse数模软件,采用128×61×17三维网格地质模型[2],网格步长为40 m。利用地质模型提供的正交网格数据体进行参数调整拟合储量,模拟计算储量相对误差为0.038%。动态历史拟合主要有压力拟合、产油和产水拟合,含水率拟合等,其区块平均压力、累计产油量和综合含水率的拟合计算值与实际值的相对误差率分别为1.5%、0.8%、6.8%,单井的生产动态历史拟合指标也基本控制在拟合精度范围内。根据区块的实际情况,对生产井采用定油量的方法,对于注水井采用定压与定液并存的方法。模拟结果表明,仅含水率比实际值略高,其他项目与实际值基本相符。

(4)油藏剩余油分布规律。综合几种方法的研究结果,油藏剩余油分布规律主要受到井网井况、断层及微构造影响:一是井网极不完善区域含油饱和度在65%以上;二是受断层控制的区域含油饱和度在60%以上;三是微构造高部位含油饱和度在55%左右;四是在井网相对完善区域,水淹多呈点状分布,井间剩余油较为富集。

3 二次开发方式研究

3.1 二次开发试验区的选择

为做好油藏二次开发,需选择有代表性的区块、有推广价值的工艺、有利于提高最终采收率的注采井网进行先导试验,进而在曙三区杜家台油层全面实施。

曙三区杜家台油层中出砂最为严重、注采井网最不完善、采出程度最低的区块是杜21块。杜21块位于曙三区杜家台油藏北部,为3条断层切割的单斜构造,西北高,东南低,构造顶深为975~1 254 m,地层倾向为南东140°,地层倾角为11~13°。油层平面上连续分布,平均解释厚度为25.3 m,单井最大解释厚度为33 m。区块共有油水井22口,平均单井累计出砂量均大于4 m3。受油藏出砂影响,22口油水井仅在曙3-06-3井区开井2口,其余均因出砂套管损坏关井,区块处于停产停注状态,采出程度仅为6.52%,与曙三区整体对比低15.66个百分点。根据杜21块实际注采状况,在沉积相及剩余油研究的基础上,开展系列防砂试验,重新部署规划注采井网,对区块进行二次开发。

3.2 二次开发适用性研究

(1)开发原则。根据该块油层的发育特点及油井生产能力,开发中应遵循以下原则:一是采取整体部署、分批实施、及时调整、不断完善的开发原则;二是采取早期注水补充能量的开发方式,选择比较完善的试采井组进行注水试验;三是满足采油速度,争取获得较高的采收率,使油田开发获得好的经济效益。

(2)开发层系的划分。根据上述开发原则及杜21块油层发育状况,该块应采用1套层系开发较适宜,原因为:一是杜家台油层厚度薄,只有25.3 m左右,单储系数为2.9×104t/(km2·m);二是油藏具有统一的压力、温度系统。

(3)井网井距的确定。为满足一定的采油速度和稳产年限的要求,井距需遵循以下原则:一是可有效地控制和动用绝大多数的油层和储量;二是在水驱开发条件下,保证有较高的注水波及系数;三是要有较好的经济效益。为确定合理井网密度[3],通过变换谢尔卡乔夫公式[3],采用曲线交会法得出合理井网密度为5口/hm2,计算合理井距为223 m。结合油藏沉积微相及剩余油分布规律,考虑到区块注水开发生产实践中注水效果实际沿构造下倾方向见效明显的情况,规划井距为250 m×200 m。

(4)注采方式的选择。杜21块属于高渗透砂岩油藏,采用面积注水方式可使油井均处于注水第一线,且油井能够多向受效,随着采出程度的提高,后期调整的余地较大。由此确定杜21块采用反九点法面积注采井网,共部署调整井23口,其中采油井18口,注水井5口。

3.3 系列防砂技术研究

在曙三区二次开发先导试验过程中,结合试验区具体情况对原来的全过程综合防砂技术进行改进,使其更适应出砂油藏的开发。

(1)钻完井方式的改变。改变ø139.7 mm普通套管完井,选用ø177.8 mm加厚大套管完井,便于油水井作业、冲砂、防砂及其他配套措施的实施;油层段选用TP120TH外加厚套管,提高套管抗损坏能力,保证油水井完好率。提高固井质量,防止水泥环窜槽。

(2)射孔工艺的改变。改变16孔/m的普通射孔方式,采用30孔/m、八相位螺旋布孔的高孔密防砂射孔技术,增大泄油面积,减缓液流速度,控制油层出砂。

(3)作业压井液的改变。改变常规水基压井方式,在水基型压井液中添加防膨剂,抑制黏土损害,防止近井地带黏土水化膨胀出泥浆。

(4)早期排砂技术的改变。改变早期普通泵投产方式,选择水力喷射泵投产,进行强制排砂,排空近井地带浮砂。

(5)中后期防砂技术的改变。改变以往常规防砂技术压裂半径小、填砂量少的缺点,采用高强度、大剂量的地层深部压裂防砂技术[4],扩大防砂半径。

(6)举升工艺的改变。改变普通泵生产方式,采用携砂采油技术,防止井筒沉砂造成砂卡,延长检泵周期。

(7)改变直接转注的注水方式。转注前严格处理水质,要求注入水水质与地层配伍,转注前实施黏土防膨处理[5],正常注水一段时间后,实施二次防膨,防止注入水引起黏土水化膨胀,形成泥浆,导致出砂。

4 二次开发先导试验

4.1 先导试验情况

按照“评价、研究、部署、试验、推广”的工作程序,2007年1月第1口二次开发试验井投产。新井采用ø177.8 mm加厚大套管完井,30孔/m、八相位螺旋布孔的高孔密防砂射孔,射开油层厚度为21.4m/6层,初期排液采用射流泵生产,日产液为17.4 t/d,日产油为15.3 t/d,含水率为12%。2007年,经射流泵强排之后实施深部防砂,日产液为9.2 t/d,日产油为8.2 t/d,含水率为11%。截至2007年12月,生产316 d,累计产油3 018 t,累计产水481 m3。与相邻老井对比,初期日产油增加3.3 t/d,冲砂检泵周期由15 d延长至242 d。

在试验井取得初步成功的基础上,2个先导试验井组共12口井陆续完钻投产,均采取系列防砂工艺,油层钻遇情况及油井产能达到预期效果。12口新井平均单井钻遇油层及差油层共26 m,与老井对比提高2.1 m。采用水力射流泵投产,平均单井初期日产液为13.2 t/d,日产油为5.2 t/d,含水率为61%,阶段排砂16.8 m3。完成深部防砂后,平均单井日产液为6.3 t/d,日产油为4.3 t/d,含水率为31.7%。

通过岩心分析资料,结合砂岩油藏注水标准,确定杜21块注入水水质标准,并在转注水前实施黏土防膨处理。2007年12月,依据转注原则共实施转注水井2口,初期日注水为120 m3/d,2008年12月日注水为100 m3/d,累计注水2.53×104m3,注水工艺基本满足油藏需要。

4.2 阶段效果分析

通过油藏整体井网调整及系列防砂试验的开展,杜21块在防砂试验及油藏开发上均取得一定效果。

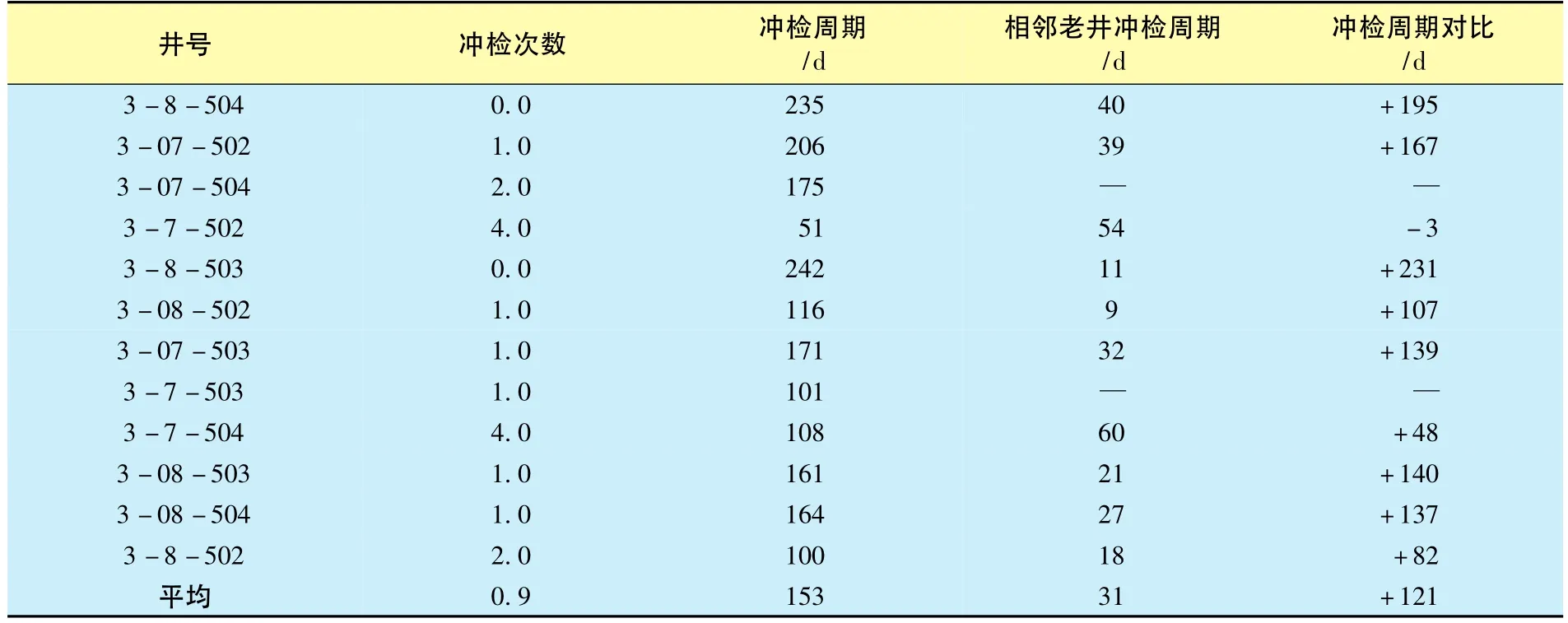

(1)系列防砂试验取得成功。杜21块新井与相邻老井对比,老井平均生产101 d后因出砂套管损坏关井,新井平均生产418 d仍正常生产,老井检泵周期为31 d,新井检泵周期为153 d,油藏出砂状况得到了有效控制(表1)。

(2)区块初步见到注水效果。2011年4月,2个注水井组内有2口油井见到明显水驱效果,日产液由9.7 t/d上升至29.1 t/d,日产油由7.4 t/d上升至9.8 t/d,含水由23.7%上升至66.3%;同时,地层压力由5.63 MPa恢复至6.82 MPa,动液面由转注前的1 000.1 m上升至871.0 m。

表1 新井与老井检泵周期对比

(3)油藏开发指标得到一定改善。日产液量由6 t/d增至52.4 t/d;日产油由2 t/d增至24.5 t/d;采油速度由0.05%增至0.55%。

5 结论

(1)精细地质研究是油藏提高开发效果的技术基础,积极开展剩余油评价是优化部署的前提。

(2)有针对性地开展系列防排砂试验是二次开发成功的基础,目前曙三区防砂、治砂试验井生产稳定,冲砂周期明显延长,防砂治砂取得初步成果。

(3)针对出砂油藏的注水井实施防膨措施,是保证注好水、注够水的前提。

(4)将精细地质研究与适合于出砂油藏的完井方式相结合,保证了油水井正常生产,为稀油出砂区块二次开发提供可借鉴经验。

[1]韩清忠,徐金武,李厚裕,等.碳氧比测井解释的理论模型及应用[J].测井技术,1997,21(4):272-275.

[2]张烈辉.油藏数值模拟基本原理[M].北京:石油工业出版社,2005:185-190.

[3]陈元千.不同布井方式下井网密度的确定[J].石油勘探与开发,1986,13(1):60 -62.

[4]宋福军,刘伟,等.曙三区综合防砂研究与应用[J].特种油气藏,2006,13(S0):170 -172.

[5]魏秀丽,周江,Tague J R,等.用黏土稳定剂改善防砂效果[J].国外油田工程,2001,17(5):11-13.

Research and practice of redevelopment methods for unconsolidated sandstone reservoirs

XU Guo-min

(Liaohe Oilfield Company,PetroChina,Panjin,Liaoning 124010,China)

As one of the principle producing blocks in Shuguang oilfield,Block Shu3 has serious sanding problem,incomplete flooding pattern and poor development response.Therefore,a unit with the most serious sanding problem has been selected to carry out a pilot test of redevelopment.The pilot test was conducted in 2 well groups by rearranging flooding pattern and implementing a series of sand control technologies,both of the reservoir encountering rate and production effect have achieved the expectation,and preliminary success has been achieved in sand control and sand treatment.The study results have provided helpful knowledge for redevelopment of unconsolidated sandstone reservoirs.

unconsolidated sandstone reservoir;redevelopment;well pattern adjustment;sand control technology;Block Shu3

TE343

A

1006-6535(2012)02-0082-04

20110715;改回日期:20110919

中油辽河油田公司二次开发重点试验项目“曙三区综合防砂先导试验方案”(200778)

许国民(1963-),男,高级工程师,1983年毕业于大庆石油学院石油地质专业,《特种油气藏》第八届编委,现从事油田开发工作。

编辑姜 岭