冬半年南支槽的气候特征分析

张永莉, 范广洲, 周定文, 谢清霞,2, 朱丽华, 王炳

(1.成都信息工程学院大气科学学院高原大气与环境四川省重点实验室,四川成都610225;2.贵州省气象局,贵州贵阳550002)

0 引言

南支槽是冬半年(10月~次年5月)500hPa南支西风气流上的短波槽[1],也常称为孟加拉湾南支槽、印缅槽或南支波动等等[2],在印度,一般把冬半年经常出现在印度西北部的低压称为“西方扰动”[3]。它对中国乃至整个亚洲气候格局的形成有重要影响。

Ramage[4]研究得出南支急流的出现是冬季天气的突然开始。索渺清等[5]认为,南支槽10月在孟加拉湾北部建立,冬季(11~2月)加强,春季(3~5月)活跃,6月消失并转换为孟加拉湾槽。任敏等[6]分析了30年500hPa逐日高度场资料,指出孟加拉湾南支槽生成一般有三类,第一类是地中海南支槽东移,影响中国南方地区;第二类是高原西部大槽断裂,生成南支槽;第三类是上游非洲西海岸、地中海到阿拉伯半岛一带有槽脊发展,影响下游高原南侧常会生成南支波动。樊平[7]认为南支槽主要是在70°E附近发展然后东移,并将印度西北部、巴基斯坦和阿拉伯海的北部作为南支槽发展预报的关键区,由于高原地形的作用,在80°E~90°E地区容易形成动力性低槽[8]。

李崇银等[9]分别探讨强、弱南海夏季风槽年的例子,分析南海夏季风槽的年际变化和影响。潘静等[10]利用气候平均资料,揭示了南海夏季风槽和印度季风槽的结构特征和演变特征的异同点,有利于提高对亚洲夏季风系统的认识。索渺清和丁一汇[5]从气候学角度探讨了冬半年副热带南支西风槽的结构和演变特征。范广洲等[11]分析了青藏高原植被变化对区域气候影响,提出了一些可能的物理过程。朱丽华等[12]采用经验正交函数分解、Yamamoto法、Morlet小波等方法,对青藏高原500hPa纬向风近59年来的年际、年代际变化趋势及其与中国降水的关系进行了分析。马振锋和高文良[13]应用墨西哥帽小波分析及最大熵谱分析方法,研究了青藏高原夏季风和长江上游夏季气温及降水的时间-频率多层次年际时间尺度变化特征。郭圳勉等[14]利用Morlet小波分析理论、Marnn-Kendall检验和滑动 t检验等方法对阳江单站57年6~8月逐日降水资料进行分析。张雷等[15]利用38年巴中地区4个站点的地面常规观测资料和滑动平均、MK法及MHF小波分析等统计诊断方法,分析了该地区降水和温度的年际、年代际的气候变化特征。管勇等[16]采用经验正交函数分解和合成分析方法研究了38年广东前汛期4~6月降水的年际变化异常以及时空特征,得出第一类雨型是广东前汛期一致多雨或少雨型。

文中利用1950~2009年冬半年(10月~次年5月)的NCEP/NCAR全球月平均再分析资料,先定义了一个描写冬半年南支槽强度的指数,采用经验正交函数分解(EOF)、墨西哥帽小波分析、Mann-Kendal检验等方法,研究了南支槽的年际、年代际变化异常以及时空特征。

1 资料和方法说明

使用的高度场为NCEP/NCAR月平均再分析资料,其水平分辨率为2.5°×2.5°经纬度网格,时间为1950~2009年的冬半年(10月~次年5月)。使用的方法有经验正交函数分解(EOF)、墨西哥帽小波分析、Mann-Kendal检验等。

2 冬半年南支槽指数的年际和年代际变化特征分析

目前,气象上经常用距平值代替原样本中资料数值作为研究对象,因为在气象要素的研究中,受年变化周期影响很大,为使之能在同一水平下进行比较,常使用距平值来表示气候变量偏离正常情况,即对平均值的正常情况的偏差[17-18]。

2.1 冬半年南支槽指数的确定

在对冬半年南支槽的结构特征有较全面认识的基础上,以冬半年(10月~次年5月)南支槽主要活动区域(15°N~27.5°N,80°E~100°E)平均的500hPa位势高度场作为衡量该年南支槽强、弱的指数。南支槽指数值大,表示该年南支槽比较弱,反之亦然。

2.2 年际变化特征分析

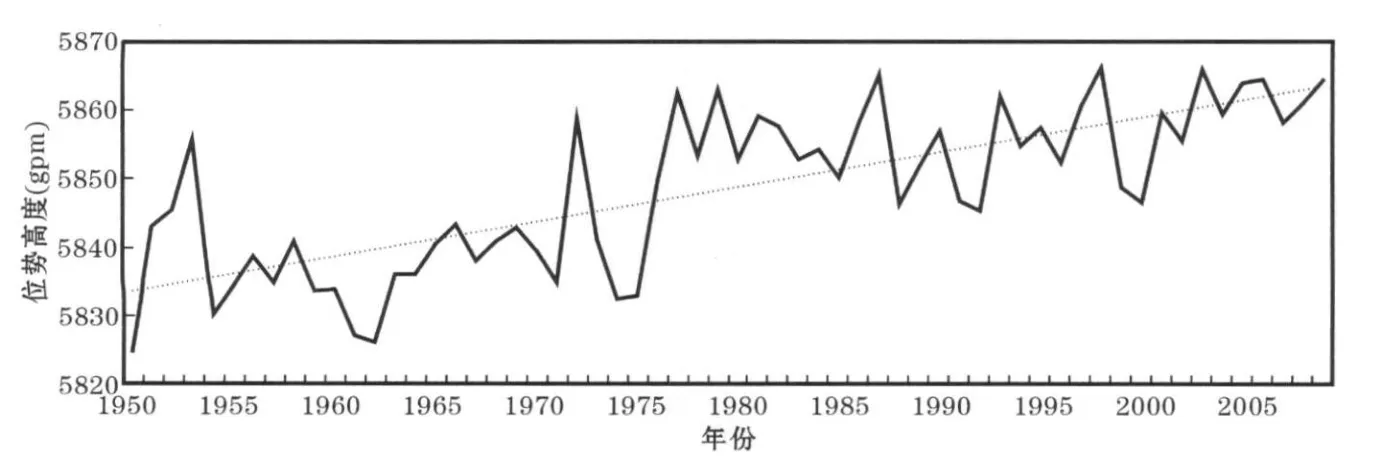

1950~2009年近60年逐年冬半年南支槽强度指数的结果如图1所示,可以看出,冬半年南支槽的强、弱程度逐年不同,有很明显的年际变化。随着南支槽指数的整体上升,其强度总体呈现减弱的趋势(R=0.746)。线性倾向值b=0.5033,反映出南支槽强度以5.033gpm/10a的线性倾向变弱。另外,图1还显示了南支槽在50~70年代明显偏强,其中1950年最强,之后处于强、弱振荡期,但仍属于较强的状态,此现象持续到1976年,之后开始逐渐减弱,在1989年南支槽最弱,至今一直处于偏弱状态。

对近60年逐年冬半年南支槽的强度指数标准化后,以正、负1为临界值,确定的南支槽强、弱年分别如下:在1950、1954、1955、1957、1959、1960、1961、1962、1963、1964、1971、1974、1975 这 13年 ,呈现出强南支槽特征;而弱南支槽有 11年 ,即 1977、1979、1987、1993、1997、1998、2003、2005、2006、2008、2009年。从南支槽的强、弱年的分布也可以看出,1976年前主要表现为强南支槽的特征,之后主要表现为弱南支槽的特征。

图1 1950~2009年南支槽强度指数的年际变化(实线)及其变化趋势(虚线)

2.3 年代际变化特征分析

为了进一步说明南支槽的年代际变化特征,在此计算了1950~2009年南支槽强度指数的年代距平(见表1),年代距平计算公式为:

y=x1-x2其中,x1为南支槽强度指数在各个年代的平均值,年代划分方式见表1,x2为南支槽指数60年的平均值。距平百分比计算公式为:

其中,y、x2意义同上。

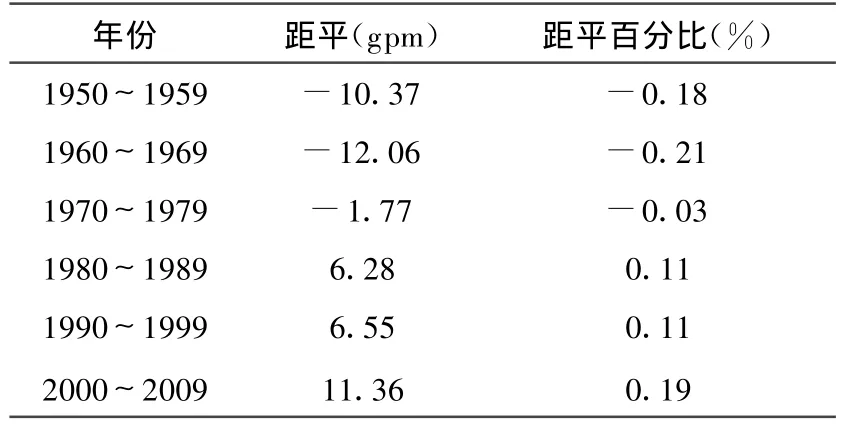

由表1可知,20世纪50~70年代南支槽强度指数距平为负值,说明期间南支槽偏强,尤其是60年代距平达-9.98gpm,可以看出50年代的南支槽逐渐增强,到60年代达到最强,70年代已经开始减弱,但比50年代稍强。20世纪80年代至21世纪初南支槽强度指数的距平均为正值,说明期间南支槽偏弱,且逐渐在减弱,尤其是在21世纪初比较明显,南支槽强度指数的距平百分比达0.19%,说明目前正处于南支槽偏弱的时期。这些从图1中也可以看出来。

3 冬半年南支槽的气候特征分析

表1 1950~2009年冬半年南支槽的年代距平

经验正交函数方法是一种使用特征技术的统计方法,能够将变量场时间和空间变化分离,并用尽可能少的模态表达出主要的时间和空间变化。对南支槽强度指数的周期分析采用的是小波分析(多分辨率分析)方法,它是近几年国际上十分热门的一个前沿领域,被认为是傅里叶分析方法的突破性进展。小波变换不仅可以给出气候序列变化的尺度,还可以显示出变化的时间位置,对于气候预测十分有用[18]。

3.1 空间分布

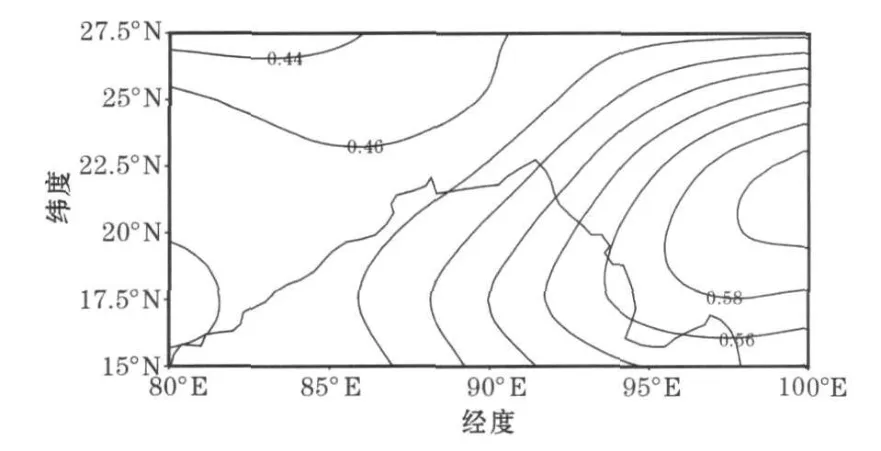

图2是1950~2009近60年冬半年南支槽的线性趋势分布,其中实线代表上升趋势,说明在此区域范围内,近60年南支槽指数的值呈增强趋势,这种趋势是由西北向东南递增,印度半岛以北的强度较小,中南半岛附近强度最大,也就是说在冬半年南支槽为减弱的趋势,且从西北向东南递减。

图2 1950~2009年冬半年南支槽线性趋势分布

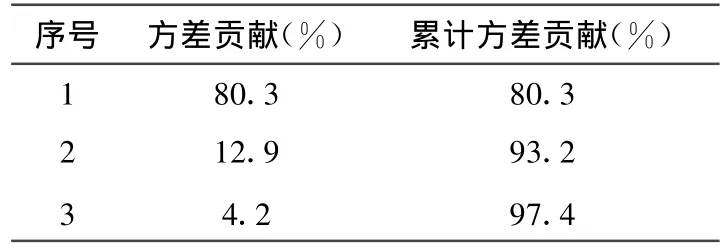

表2 1950~2009年冬半年南支槽区域高度场EOF分解前3个模态的方差贡献及累计方差贡献

3.2 EOF分析

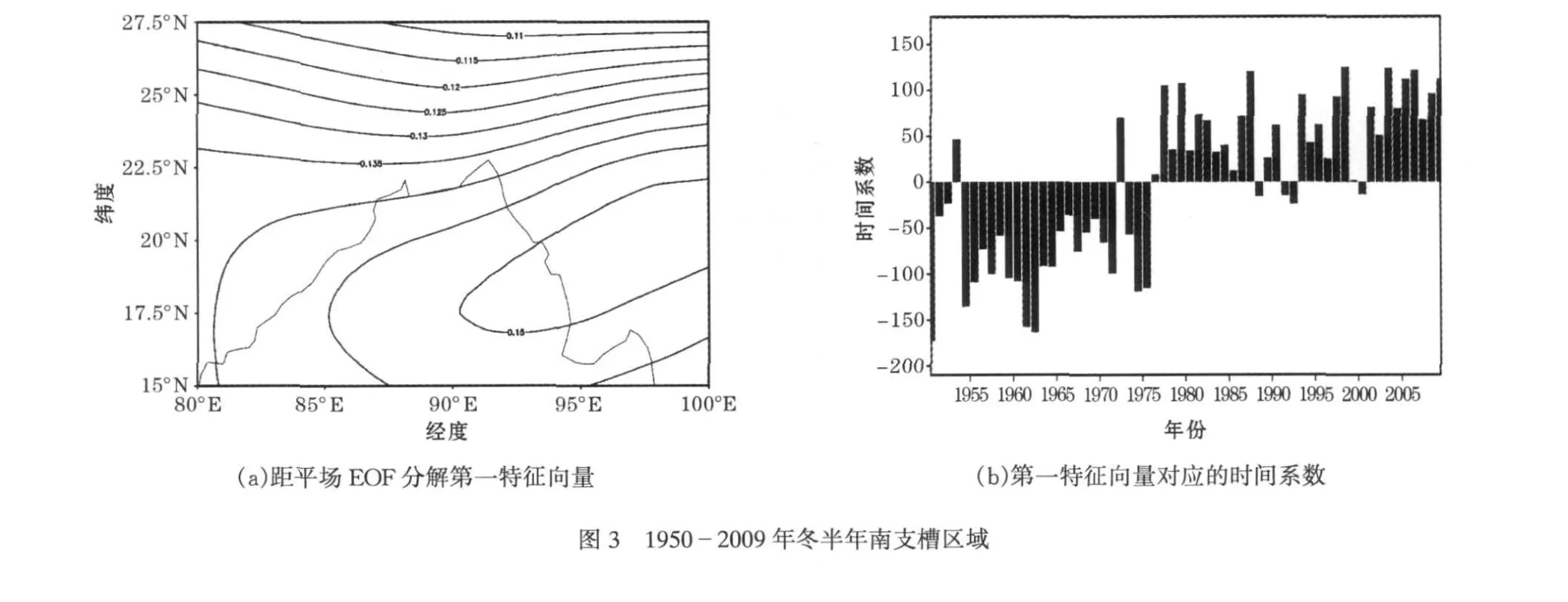

对60年来南支槽区域内的高度场作EOF分解,见表2,可以看出得到的前3个模态的方差贡献之和达到97%以上,仅第一模态的方差贡献就达80.29%,其余的贡献率都相对比较低,所以在此仅取第一个模态(见图3)进行相关的分析。

从第一模态的特征向量的空间分布图(图3a)看,区域范围内均为正值,且由北向南递增,说明第一模态表现为整体增强型,而南支槽逐渐减弱的情况,由于第一模态方差贡献率为80.29%,故南支槽的变化特征大多数年呈第一模态的分布特征。相应的时间权重系数存在明显的年际和年代际变化,且具有长期正趋势,表明南支槽减弱的趋势越来越显著。

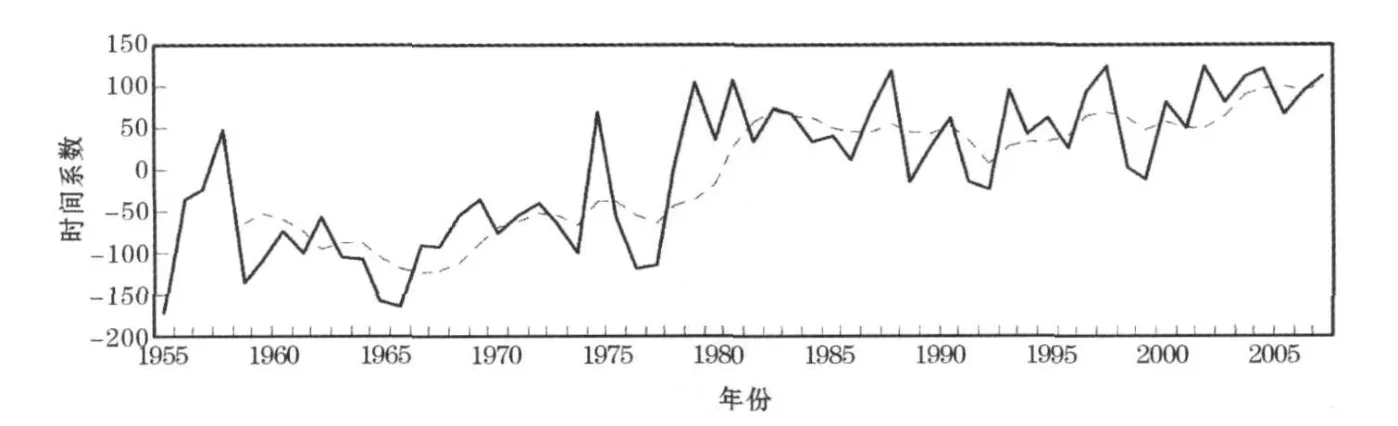

另外,第一特征向量对应的时间系数(图3b)还表现出明显的年代际变化。对时间系数进行11年的滑动平均,如图4中所示,实线为图3(b)中的时间系数,虚线为滑动平均曲线。可以看出,50~70年代后期时间系数均为负值,且绝对值和振幅都比较大,这说明了在此期间南支槽增强趋势比较明显。从70年代后期至今的时间系数为正值,且变化趋势比较平缓,说明从70年代末以来,南支槽开始由强转变为弱,并一直处于减弱的阶段,虽有小波动,但没有明显的增强和减弱的趋势,由此也可以说明,1976年的突变点是可信的。

图4 1950~2009年冬半年南支槽距平场EOF分解第一模态时间系数(实线)及其11年滑动平均(虚线)

3.3 周期分析

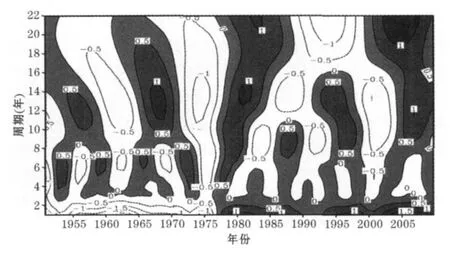

利用小波分析方法对冬半年南支槽指数分析得出如图5的小波变换的结果。从图5中可以看出,图的上半部分对应的是低频区,等值线相对比较稀疏,对应着长时间尺度的周期;下半部分对应的是高频区,等值线相对比较密集,对应着短时间尺度的周期。20世纪50年代以来,南支槽强度在各个时期的主要振荡周期也不尽相同。在中高频率区,有最强的几个振荡中心,分别出现在50年代初期和末期、60年代中期、70年代初期和末期、80年代末期、90年代末期以及21世纪00年代后期,各阶段主要周期以准3年或准8年为主,在低频区还存在准17年的周期。值得注意的是,在50年代中期、60年代末期、80年代初期、90年代中期和21世纪00年代中期,高频变化和低频变化位相有时很不一致,致使南支槽表现出强弱振动特征,而60年代初期和70年代中期高低频变化一致偏强,70年代末期和21世纪初期均为一致的偏弱期,至今一直处于偏弱的状态。

图5 1950~2009年冬半年南支槽的小波变换图

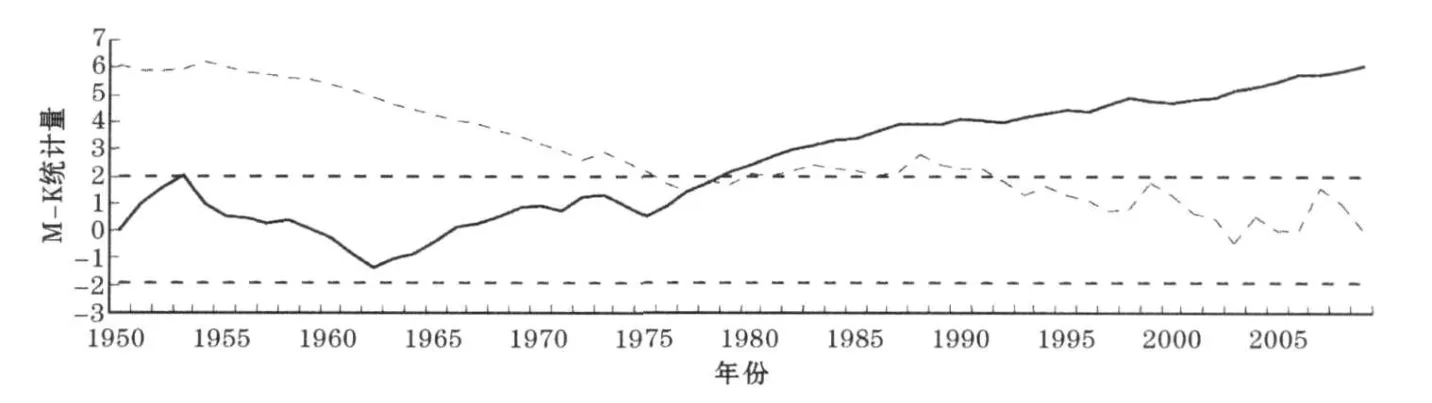

3.4 突变检验

从以上的分析可以看出冬半年南支槽在1976年前后有一个由强变弱的转变过程,图6显示了1950~2009年近60年来冬半年南支槽的M-K检验。从图中可以看出,C1值在20世纪60年代期间基本小于0之外,其余时间都大于0,表示冬半年南支槽在20世纪50年代初期60年代初期一直处于增强趋势,尤其是在20世纪60年代期间最强,之后逐渐减弱,至70年代一直处于正的1.96信度线以下,并不断有小幅振荡,从70年代末至今,南支槽一直处于减弱的阶段。其中,C1和C2曲线在正负1.96信度线间有2个交点,表示有两个可能的强度突变年,分别是1976和1977年,可见,1976年的突变点是可信的。

图6 1950~2009年冬半年南支槽的M-K检验

4 结论和讨论

先提出了一个衡量冬半年南支槽强度的指数,进而从气候学角度上对其近60年来年际、年代际和时空的变化进行了较全面的分析,并对应着不同的影响,得到以下主要结论:

(1)在年际尺度上,冬半年南支槽的强、弱程度逐年不同,随着南支槽指数的整体上升,其强度总体呈现减弱的趋势。另外南支槽在20世纪50~70年代明显偏强,其中1950年最强,之后处于强、弱振荡期,但仍属于较强的状态,此现象持续到1976年,之后开始逐渐减弱,在1989年南支槽最弱,至今一直处于偏弱状态。

(2)从年代际尺度上分析,20世纪50~70年代南支槽强度指数距平为负值,说明期间南支槽偏强,80年代~21世纪初南支槽强度指数的距平均为正值,说明期间南支槽偏弱,并且目前正处于南支槽偏弱的时期。

(3)近60年来南支槽强度指数的值呈增强趋势,是由西北向东南递增,印度半岛以北的强度较小,中南半岛附近强度最大,也就是说在冬半年南支槽为减弱的趋势,且从西北向东南递减。

(4)对南支槽强度指数做EOF分解,得出的前3个模态的方差贡献之和达到97%以上,仅第一模态的方差贡献就达80.29%,故南支槽的变化特征大多数年呈第一模态的分布特征。相应的时间权重系数存在明显的年际和年代际变化,且具有长期正趋势,表明南支槽减弱的趋势越来越显著。

(5)20世纪50年代以来,南支槽强度在各个时期的主要振荡周期不尽相同。在中高频率区,主要周期以准3年或准8年为主,在低频区还存在准17年的周期。另外,60年代初期和70年代中期高低频变化一致偏强,70年代末期和21世纪初期均为一致的偏弱期,至今一直处于偏弱的状态。

(6)通过对1950~2009年近60年来冬半年南支槽的M-K检验,也得出了冬半年南支槽在20世纪50年代初期60年代初期一直处于增强趋势,尤其是在20世纪60年代期间最强,之后一直处于减弱的阶段。

[1] 秦剑,琚建华,解明恩,等.低纬高原天气气候[M].北京:气象出版社,1997:1-210.

[2] 朱乾根,林锦瑞.天气学原理和方法[M].北京:气象出版社,1981:243-244.

[3] Ramaswamy C.On the sub-tropical jet stream and its role in the development of large-scale convection[J].Tellus,1956,8:26-60.

[4] Ramage C S.The relationship between the atmospheric circulation and the normal weat her of the southern A-sia and the western Pacific in winter[J].Meteor,1952,9:403-408.

[5] 索渺清,丁一汇.冬半年副热带南支西风槽结构和演变特征研究[J].大气科学,2009,33(3):425-442.

[6] 任敏,胡庆梅,马宁华,等.南支槽的统计分析[J].气象与减灾,2006,(2):39-41.

[7] 樊平.云南气象文选(1949~1979)[C].昆明:云南省气象学会和云南省气象局,1980:42~53,66~73.

[8] 李坚辉,谢巨伦,吴阳.3-5月粤西地区南支槽降水分析[J].广东气象,2000,1,5-14.

[9] 李崇银,潘静.南海夏季风槽的年际变化和影响研究[J].大气科学,2007,31(6):1050-1058.

[10] 潘静,李崇银.夏季南海季风槽与印度季风槽的气候特征之比较[J].大气科学,2006,30(3):377-390.

[11] 范广洲,华维,黄先伦,等.青藏高原植被变化对区域气候影响研究进展[J].高原山地气象研究,2008,28(1):72-80.

[12] 朱丽华,范广洲,董一平,等.青藏高原夏季500hPa纬向风的时空演变特征及其与我国降水的关系[J].大气科学,2011,35(1):168-178.

[13] 马振锋,马文良.青藏高原季风年际变化与长江上游气候变化的联系[J].高原气象,2003,22(增刊):8-16.

[14] 郭圳勉,黄先伦,唐钱奎,等.广东阳江夏季降水的气候特征分析[J].成都信息工程学院学报,2011,26(2):203-207.

[15] 张雷,肖天贵,等.四川巴中38年来气候变化特征分析[J].成都信息工程学院学报,2010,25(3):293-300.

[16] 管勇,宋燕,袁锡沛,等.广东省前汛期多雨或少雨年降水异常研究[J].成都信息工程学院学报,2011,26(4):417-423.

[17] 黄嘉佑.气象统计分析与预报方法[M].北京:气象出版社,2004:1-298.

[18] 魏凤英.现代气候统计诊断与预测技术[M].北京:气象出版社,2009:1-296.