基于契约性质的企业公民行为机制研究

施生旭,吴声怡(.福建农林大学 经济与管理学院,福建 福州 350002;2.福州大学 应用技术与继续教育学院,福建 福州 350002)

前联合国秘书长科菲·安南在1999年的瑞士达沃斯全球经济论坛上首次提出“全球契约”理念,并于次年成立了“全球契约”组织,要求工商企业遵守全球契约,体现在尊重人权、遵守劳工标准和环境保护等三大领域。全球契约在世界上得到许多国家或地区的积极支持与响应,截至2010年年底,已经有一百三十多个国家或地区的8 800多家企业与机构组织加入,我国也有两百多家企业与机构组织加入,并且它的影响力还在不断深入与扩大。[1]企业公民契约思想得到政府与社会组织的支持后快速发展。公司治理结构是一种契约制度,通过相关治理手段合理配置剩余索取权与控制权,并在企业内部形成利益各个主体的自我约束与相互制衡机制。[2]传统的企业公司治理是以企业股东利润最大化为目标,利益相关者与企业社会责任、企业公民权利的发展,使得治理模式从单边治理模式不断演化到利益相关者价值最大化的多边共同治理模式。

一、企业公民行为的契约机制

(一)企业及企业公民行为的契约性质

契约论思想最早是对国家形成与发展的解释,随后用来解释社会契约关系的形成与发展,社会契约最初是作为一种社会规范自然而然地产生的(孙国峰,2002)。[3]企业与社会二者之间是一个和谐统一的共同体,企业离不开社会,它需要承担相关的责任与义务;社会也是由无数个企业单元组成,社会也为企业的发展提供经济环境和其他外部环境。国内外相关学者对社会契约视野中的企业进行了研究,如Norman Bowie(1982)对社会契约与企业经济事件的联系进行描述;David Gauthier(1986)指出企业与社会的契约是那些形成一种集体道德之基础的理性与自私的行动者之间的一种假说的协议;Michael Keeley(1988)提出了渐进的组织理论,认为企业是一系列有关社会规则的类似契约的协议;唐纳森(1982,1989)将社会契约模式运用到全球范围,确定一个企业责任底线;Robert Frank(1993)运用契约论的方法提出新兴市场经济的调节政策;刘长喜(2009)认为企业的行为实际上是一组复杂契约系统的均衡行为,其主体就是一系列目标不同且可能相互冲突的利益相关者。现代契约理论认为企业本质上是一组契约的集合,由于“经济人”的有限理性、信息的不对称等原因,契约是不完备的,企业所有权则成为契约的关键。[2]张维迎(1995,1996) 等人认为“资本雇佣劳动”是最有效的企业所有权分配方式;杨瑞龙与周业安(1997)、周其仁(1996)则强调企业实际上是利益相关者之间或物质资本与人力资本之间达成的契约。

企业公民行为契约是利益相关者站在公正立场上达成的一致性行动,它构造了企业的信托责任,即股东的信托责任转变为对所有利益相关者的信托责任。[3]企业与社会的契约关系可分为“第一次社会契约”与“第二次社会契约”。第一次社会契约是利益相关者之间对企业成立达成的一致性协议,即生产剩余最大化、剩余分配公平化和反对行动对不参与的第三方产生外部不经济。但是由于缺乏监管机制,利益相关者成员就会采取机会主义,或进行搭便车行为,在享受与分享生产剩余的同时,更多不愿意去承担成本,履行企业相关责任,使得第一次社会契约出现没有效率,需要产生一个相应的治理结构或机制来保证社会契约的效率性。第二次社会契约的产生,是利益相关者要求最大效率地授权给企业利益相关者对公司进行治理的功能,包括对公司进行治理与监管、通过相关机制来应对环境的变化、公司剩余分配的方案等。它实现了企业所有权与经营管理权的分离,即企业利益相关者授权给职业经理人对公司进行专业治理,也实现了由对股东负有信托责任转变为对所有利益相关者负有信托责任。[3]

(二)企业公民行为契约的模型

企业社会契约的发展历程体现了企业公民行为契约的发展过程,也体现了企业与社会之间的契约关系的变动,经历了传统经济发展模型、主导模型、动态力量模型和利益相关者模型。

1.传统经济发展模型

在本质上,传统经济发展模型被认为是早期资本主义时期企业与社会的关系模型,是亚当·斯密经济思想的体现。亚当·斯密认为,企业的投资人是企业的股东,控制和管理企业的生产经营等活动,股东追求利润最大化的目的直接导致了企业的唯一目的是保证企业股东利润最大化。在充分竞争的市场经济环境中,市场上“看不见的手”会自动地对企业产生作用,包括外部性、市场竞争、公共产品市场问题、市场不完全、信息失灵和失业收入分配等问题。同时,经济危机的不断出现,需要政府与社会的干预,政府与市场二者不断协调配合,引导企业与社会的协调发展。最后,经济和社会的各种变化促使企业对社会压力和要求做出一定的反应,使得企业在使用有限的资源情况下不断提高企业生产经营效率,努力使企业利润最大化,以此来满足服务社会的需要(如图1)。

图1 传统经济发展模型

2.主导模型

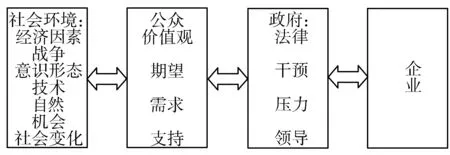

当企业资本原始积累到一定程度,企业不断发展壮大,其规模与影响力不断深刻影响到社会的时候,政府在对企业进行干预、调控与管理的同时也会向企业伸出“橄榄枝”,要求企业参与到政府一些公共场合的管理,他们二者的结合,以垄断的力量牺牲大多数人的福利,为少数特权人或少数企业股东赢得大量的财富与权力。主导模型是于19世纪后半期在美国产生的,通过大托拉斯的出现,以此来操控政治与立法等各个结构。在那个时期,企业通过主导社会与经济的各个方面,实力不断增强,政治与社会影响力不断加深,通过与政府及官员的结合,主导政府与社会,政府又为企业服务,为企业提供各种便利,这样的结果直接导致了企业控制了广大普通人的命运与生活,企业也把利润最大化发挥到了极致(如图2)。

资料来源:Geroge A.Steiner等,2002:12.

3.动态力量模型

动态力量模型体现了企业与社会之间的相互作用关系。动态力量模型认为,企业是由经济力量与非经济力量等多个方面相互作用的系统,企业的发展取决于社会、政治与经济等各个力量的环境影响,企业的发展植根于该系统,也对该系统进行反应(如图3)。企业无法简单地独立于环境而存在,但也无法对环境进行主宰。企业是环境的影响因素,常常跟政府一起共同作用于环境,并影响环境。企业需要企业家对社会与环境进行正确的调整与战略,以此取得更加有利于企业发展的人力、财力、资源与条件。同时,企业与社会之间的关系也随着社会观念、组织以及社会过程的变化而处于不断的演化过程中。

图3 动态力量模型

4.利益相关者模型

利益相关者理论最早是由哈佛法学院E. Merrick Dodd(1932)在驳斥Adolf Berle发表的论文时指出的:公司董事必须成为真正的受托人,不仅要代表股东的利益,而且要代表员工、消费者和社区等其他利益主体的利益。[4]Freeman(1984)认为利益相关者是能够影响组织目标或者能够为组织目标实现而发挥作用的人或者集团,这个定义被广泛接受。Charkham(1992)按照与企业是否存在交易型契约关系,将利益相关者分为契约型利益相关者(如股东、雇员、消费者、债权人等)和公众型利益相关者(媒体、社区、政府部门、监管部门等),或根据对企业重要性程度可以将利益相关者划分为一级和二级两大类。一级利益相关者是企业生产经营管理不可缺少的人,包括股东、雇员、消费者、债权人等;二级利益相关者是与企业生产经营管理无直接关系,但长期对企业有影响的组织或者个人,包括环境主义者、媒体、社区、政府部门等(如图4)。利益相关者模型定义了利益相关者的优先次序,区别于传统的经济发展模型。因此,利益相关者模型考虑的是企业在生产经营管理过程中需要考虑的与企业相关的所有利益相关者,企业应满足他们的利益价值,而不是传统经济发展模式中的股东利益最大化;当然,该模型也考虑了利益相关者的重要性程度,只有在考虑一级或首要利益相关者的基础上,才能更好地照顾到二级或次要利益相关者。利益相关者模型强调的是企业社会责任的履行,也描述了企业与环境、社区之间的关系。

图4 利益相关者模型

同时,Freeman(1984)提出利益相关者管理模型(SHM模型,stakeholder management model),认为利益相关者管理应包括理性、程序和交易三个层面。但是SHM模型只提出了利益相关者的界定方法,未能在决策时区分不同的利益相关者,缺乏操作性。Heuer(2001)在SHM模型的基础上提出利益相关者合作模型(SC模型,stakeholder connectedness model),考察了利益相关者之间的交换类型、依存关系和合作方式三者之间的对应关系,分析了市场稳定性、文化与沟通等因素对三者及之间关系的影响。但SC模型没有给出具体的可操作的分类表现,也缺乏一定的操作性。[5]

二、企业公民行为的动力机制

随着社会经济的发展,企业与社会的契约关系在互动中不断调整与深入,彼此相互影响。一个企业对社会或社区组织的影响能够通过企业的竞争力与影响力两个方面体现出来。从总体趋势来看,企业竞争力和企业影响力都在不断增强,企业竞争力的提高能够对社会或社区组织造成全方位的深刻影响,从而引发了社会或社区组织等对企业公民行为的关注与要求,由此促进了企业公民行为的建设与发展,从而继续促进企业竞争力的增强和企业影响力的扩大。

(一)企业公民行为与企业竞争力

企业竞争力是一个含义直观但又难以准确定义的概念,国内外相关学者都从不同的角度对此进行阐述。美国哈佛大学Michael E.Porter教授认为企业竞争力是企业的竞争优势,以及在产业内所处的优势位置。我国经济学家金碚在《竞争力经济学》一书中指出企业竞争力是企业在竞争性市场中所具有的能够持续地比其他竞争企业更有效地向市场提供产品或服务,并获得盈利和自身发展的综合素质。世界经济论坛(WEF)在1985年的《关于竞争力报告》中指出,企业竞争力是企业目前和未来在各自的环境中以比其他国内外竞争对手更有吸引力的价格和质量进行设计和销售货物以及提供服务的能力和机会。国际著名的兰德公司把企业竞争力分为三个层面, 即产品层、制度层和核心层。企业核心层的竞争力包括以企业理念、企业价值观为核心的企业文化、内外一致的企业形象、企业创新能力、稳健的财务、拥有卓越的远见和长远的全球化发展目标。[6]

1.企业文化对企业公民行为与企业竞争力的影响

企业文化是企业竞争力的核心要素,企业文化决定企业制度形式,制度形式决定技术与管理水平,技术与管理水平决定产品或服务竞争力。企业文化又是企业竞争力的源泉,它是企业经营战略的方针,是企业组织力的灵魂,企业竞争力需要优秀的企业文化来支撑。企业公民行为是企业文化表现形式之一,是企业在生产管理中体现出来的一种企业文化精神,企业公民行为对企业竞争力的建设与发展具有积极作用。企业作为社会或社区组织的一分子,其发展与社会或社区组织息息相关,在企业文化建设中融入企业公民行为理念对企业与社会或社区组织的关系建设具有十分重要的意义。一个企业和企业家的企业公民行为理念是企业价值观的核心,也是企业文化建设的根基。企业家或管理者只有具备企业公民理念,才能树立企业社会责任感,并把这种责任精神作为企业价值观的根源来塑造与建设,把企业的共同价值观渗透到企业的制度中,形成独特的管理模式,从而指引企业的生产经营管理,提升企业产品质量与服务水平竞争力。企业公民行为包括企业公民权利与企业社会责任,企业公民行为的履行实质上是企业价值观的实践,也是企业文化的体现。国内外优秀企业经营管理实践证明,优秀企业公民理念文化精神对企业发展起到至关重要的作用,一个富有企业公民理念的企业价值的形成过程就是企业成长发展的过程。

2.企业创新对企业公民行为的影响

一个企业的发展需要创新,企业公民行为是企业提升创新的动力。美国经济学家Joseph Schum Peter认为资本主义经济的最本质特征就是创新。企业的经济责任要求企业不断创造价值,而创新则为企业的持续创造价值提供了动力。当今社会经济快速发展,社会资源越来越紧缺,社会环境主要保护者,企业间接利益相关者等都对企业提出了严格的要求,并也赋予企业更多的社会与公益责任、道德与伦理责任、环境保护与可持续发展责任等。对企业来说,企业只有通过创新,在管理制度上变革,对技术与产品质量进行提升,对管理与服务水平进行提高,才能更好地提升企业竞争力,促进企业可持续健康发展。

3.企业战略对企业公民行为的影响

哈佛大学管理学家Kenneth R. Andrews教授(1971)认为企业战略框架应该包含企业社会责任成分,认为企业战略决策包括四个方面:一是识别和评价契约的优势与劣势,二是识别和评价环境中的机会与威胁,三是识别和评价管理者的个人价值观和管理抱负,四是识别与评价企业对社会所应承担的责任。[7]把企业公民理念战略纳入到企业发展战略,有助于企业把企业发展战略与企业竞争力进行更好的结合。越来越多的企业和企业家已经意识到,企业要实现可持续和健康长期发展,应把社会、公益、道德、慈善、环境和社区责任成功纳入到企业当中。从某种意义上说,企业公民理念已经成为企业发展与竞争的战略工具与方法。将企业公民理念纳入企业战略发展目标,使得企业及企业产品贴上了企业公民标准的社会标签,能够塑造企业与企业产品的优势,提升企业在市场竞争中的有效竞争力[6],从长期来说,更能够为企业及企业产品提供长期附加值,赢得社会良好的口碑与评价,获得市场竞争的竞争优势。

4.企业形象对企业公民行为的影响

现代企业理论认为,企业是由一系列生产要素有机组合而成的一个完整的系统;企业具有比竞争对手更好的要素时,就拥有了一定的竞争优势,也就拥有一定的竞争力。企业形象是公众对企业的整体印象与评价,主要通过企业产品或服务、企业家、企业员工、企业文化和企业标识等展现。企业形象的好坏与优良,直接关系到公众对企业的认可与评价,不好的企业形象会使得社会相关组织对其进行监督与管理,提高企业成本;好的企业形象能够赢得消费者与合作伙伴的喜爱与支持,得到社会组织的认可与推广,并进行无形宣传与广告。随着社会经济的发展,企业已经意识到企业公民行为越来越受到社会的关注,如果企业能够较好地履行企业公民行为,就能不断维持企业与社会的隐性契约关系,维持市场的长期信任关系,降低交易费用;也能减少危机发生的概率,增强企业的抗风险能力;还可以减少危机的损失。[8]如2008年的三聚氰胺事件、2006年的SKⅡ重金属超标事件等都是因为企业履行社会责任缺失,使得出现危机事件,给企业造成巨大损失。因此,企业践行企业公民行为理念,有助于树立良好的企业形象,更好地营造企业品牌,培育企业竞争优势,增强企业自身的凝聚力,实现企业与社会、环境等的有效统一,从而不断增强企业的竞争力。

(二)企业公民行为与企业影响力

Geroge A.Steiner和John F.Steiner(2002)认为企业影响力是企业通过行动改变社会的力量和强度,包括六个方面:经济影响力、文化影响力、个人影响力、技术影响力、环境影响力与政治影响力。从社会契约的角度来看,企业影响力是以社会契约为合法性基础,是社会赋予的职权。随着社会经济的发展以及现代企业制度的建立与完善,企业从传统经济逐渐过渡到现代企业,企业规模不断扩大,企业竞争力不断增强,企业对社会的影响力也不断深入。美国华盛顿政策研究所Sarah Anderson和John Cavanagh(1996)发表的《The Top 200——The Rise of Global Corporate Power》深入阐述了企业巨大的经济影响力:世界百强经济体中,有51个经济体为一个公司,如日本的丰田公司强于挪威国家,美国的福特公司强于南非;1995年全球公司200强的销售额就已经占全世界GDP的28.3%;全球公司200强的销售总额高于182个国家的GDP总和(剔除美国、中国、日本、德国、法国、意大利、英国、巴西和加拿大九个国家)。2011年7月13日《财富》(中文版)发布了中国2011年500强企业名单,中国石油化工股份有限公司(收入19 132亿元,净利润707亿元)、中国石油天然气股份有限公司(收入14 654亿元,净利润1 398亿元)、中国移动有限公司(收入4 852亿元,净利润1 196亿元)位居前三;我国前三强企业的销售总和超过了瑞典、波兰、挪威、奥地利、南非等许多国家的GDP。由此可见,“公司帝国”的出现和形成,将直接导致公司政治影响力的渗透,让政府逐渐成为为公司利益服务的工具。同时,公司经济与政治影响力也导致了公司技术和文化影响力的不断深入,深刻影响到公司社区人们的生活方式与价值观。当然,企业对环境的影响也是深远的,环境污染、资源浪费等许多问题同时伴随着企业活动而不断深入与持续着。

伴随着企业的影响力不断深入,越来越多的学者、环境保护者、社区、主权运动者等利益相关者不断对企业的行为进行批评,给企业施加压力。在强大的社会批评面前,企业也不断地对自己的生产经营管理行为进行审视,逐渐改变原来的企业行为,调整对企业社会责任的认识,制定企业行为规范,在不断履行企业经济责任的基础上逐渐履行企业社会责任、慈善责任、公益道德责任与环境保护与可持续发展责任等。[9]其中,消费者运动与环境保护运动对企业承担公民行为起到了比较明显的作用。在市场经济条件下,这种作用体现在消费者可以决定是否购买商品、购买哪个公司的商品,还表现在消费者在媒体上对企业行为的抨击和对政府监督与对违规企业的施压上。企业在发展中不断消耗社会各类资源,对环境造成了污染,促进了全民环境意识的觉醒。企业经济实力的发展壮大,使得企业对社会的经济、政治、技术、文化与环境等各方面的影响力逐渐加强;同时,社区、消费者、环保主义者等利益相关者也对企业行为进行监督与施压。企业在许多利益相关者的监督与施压下,不断重新审视企业文化与修正企业发展目标,把企业长期发展、承担企业公民行为等纳入企业发展战略,通过树立良好的社会形象与建立良好的社会信誉等各个方面承担企业社会责任,争做优秀企业公民,以此不断促进企业影响力的扩大与增强。

三、结 论

企业契约思想的提出得到政府与社会组织的支持与认可,在企业发展中不断成熟与完善,使得传统的股东信托思想不断向企业公民行为契约思想转变,实现利益相关者共同治理企业。随着企业规模的不断扩大,企业文化、企业创新、企业形象与企业战略等不断影响企业公民行为,企业要构建具有企业公民行为契约性质的企业发展模式,从而不断增强企业竞争力与企业影响力,促进企业经济的可持续发展。

[1]姜丽群.“企业公民”社会责任观的发展及内涵分析[J].中国经贸导刊,2011,(10):83-84.

[2]杨瑞龙.现代契约观与利益相关者合作逻辑[J].山东社会科学,2003,(3):9-11.

[3]刘长喜.企业社会责任与可持续发展研究——基于利益相关者和社会契约的视角[M].上海:上海财经大学出版社,2009.

[4]张立君.论企业利益相关者共同治理[M].上海:上海财经大学出版社,2008.

[5]江若玫,靳云汇.企业利益相关者理论与应用研究[M].北京:北京大学出版社,2009.

[6]邓子纲.企业社会责任对企业核心层竞争力影响的研究[J].湖南社会科学,2008,(2):87-90.

[7]弗雷德·R·戴维.战略管理(第六版)[M].李克宁,译.北京:经济科学出版社,1986.

[8]姜启军,苏 勇.基于社会责任的食品企业危机管理[M].上海:格致出版社,2011.

[9]施生旭,吴声怡.我国现代企业社会责任建设的思考[J].郑州航空工业管理学院学报,2010,28(5):86-89.