理性演奏与感性表达交织的意境美——扬琴新曲《落花·夜》演奏分析

吴秋含

(西北民族大学 音乐学院,甘肃 兰州 730030)

理性演奏与感性表达交织的意境美

——扬琴新曲《落花·夜》演奏分析

吴秋含

(西北民族大学 音乐学院,甘肃 兰州 730030)

通过对扬琴新曲《落花·夜》的演奏分析,描摹和梳理了《落花·夜》意境美与音乐之声的创生及由来:意境之美由美好心灵创造,音乐之声由熟练手法而生。乐由心生,“乐”是人们对生活、情感的一种态度,随心境而变化,且更多地表现为一种感性,而演奏技巧则是对这种感性的一种理性支撑。足够的理性练习(对节奏、节拍、音准、时值、音色控制能力的练习)是理性演奏的基础,没有理性演奏的支撑再美好的曲谱和情感也无法通过演奏表现出来;但是真正能打动人的音乐其实是人类最深刻的内心生活和人们的感性表达。在扬琴演奏中,要准确把握理性演奏与感性表达的平衡和适度原则。美好的感性表达与熟练的理性演奏融会贯通,就会营造出深邃的意境之美,流淌出感人肺腑的音乐之声。

《落花·夜》;扬琴;演奏技巧;感性表达;理性演奏;音乐性;意境美

《落花·夜》是王瑟2010年创作的扬琴演奏曲。缘于对西方印象派音乐的偏爱及学习环境的影响,王瑟在创作中注重对意境和画面的细腻描写与渲染,并融入了大量的新型音乐元素。《落花·夜》寂静的引子和多变的快板节奏型极大地丰富了扬琴作为独奏乐器的表现内容和形式,也启发了扬琴演奏者对意境美的追求与创造。[1]与西方印象派音乐相似,《落花·夜》的画面感更加强烈,启发演奏者以一种新的音乐理念和思维方式对乐曲情感加以再现,演绎出感性与理性交织的意境美。本文试图用情景再现的方式理解《落花·夜》的这种意境美,分析《落花·夜》的理性演奏和感性表达。

一、《落花·夜》意境美的创生与音乐之声的由来

(一)境由心造

演奏者在演奏之前,首先应该理解和感受作品的情感意义。对同一部作品,会因演奏者从作品中感受到的情感不同而产生不同的音乐表达。美学家认为:境由心造。《落花·夜》的意境美源自于王瑟积蕴已久的心灵创造。下面,笔者从《落花·夜》曲作者与演奏者情感表现的角度描摹和分析扬琴演奏曲《落花·夜》的诗情画意。

夜,遥望,残缺的回忆,

痛楚丝丝,追寻那涟漪;

落花,秋,荒芜的悲城,

霜寒片片,聆听那天籁;

寒秋遥望,那时的温暖;

落花,秋,梦里那叹息。

作品以这首简短却蕴含丰富情绪的诗开头,将记忆之幕悠悠拉开,思绪萦绕,为整曲的情绪抒发埋下铺垫。这首诗放在乐曲引子之前,是对乐曲主题的一种情感定义。所以,在演奏这首乐曲之前,演奏者应该首先从这首诗的情感角度出发研究乐曲中的情感与感悟,再带着这份感情与感悟用心演奏。

所谓“诗情画意”,可以理解为诗情催生了画的意境,或者说画的意境美可以通过诗来表达。从这首诗中,我们看到的是这样一个场景:在某个深秋的夜晚,“我”坐在窗前的写字台前,听着某个歌手的音乐或是某段哀伤的轻音乐,感受着音乐中的喜怒哀乐,感悟“我”人生中的点点滴滴,不由地开始伤感。微弱的灯光印在半个脸颊上,伴随屋内音乐的还有窗外的秋风和落叶。凝眸远望,思绪万千。曾经、现在、未来,在无垠的时空中交织、奔流。夜已深,秋叶与秋风已相继退场,睡意绵绵,“我”怀着对过去的某种惋惜与对未来的美好憧憬,连同这份秋意一并写在心上,与“我”一同入梦。

这是笔者对这首诗感悟和对整首乐曲理解的情景再现。在演奏乐曲之前如果不能准确把握乐曲的感情,就可能与作者的创作意图相违背,也就失去了乐曲演奏的意义。准确把握乐曲的创作背景以及思想感情,是演奏乐曲的关键。因此,在演奏前只有领会了作者想表达的情感意义才能更生动地体现乐曲演奏的魅力。譬如《落花·夜》前面的这首诗就是乐曲情感的重要线索,如同文章的题记,既为整首乐曲刻画了一个场景,指引着演奏者跟随这份情感和意境去演奏整曲。

(二)乐由心生

从本源性上探索,音乐是外在世界与内心世界的交融和谐,再由人们特别是艺术家们遵循一定的结构关系和变化规律精心创造的结果。

《礼记·乐记》在乐本篇中说到:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声;声相应,故生变,变成方,谓之音;比音而乐之,及干、戚、羽、旄,谓之乐。”[2]1认为音乐是从人内心产生的。人心以及情感的变动,时时受到外界事物的影响。这种影响又使得内心的情感激动起来,便表现于声;“声”在相互应和中,就显示出了种种变化,既有变化,又有规律,有组织,就成为“音”;把音按照一定的结构关系用乐器演奏出来,再加以舞蹈,就成为了“乐”。[3]199可见,一切称之为“乐”的表达,都是“由心生也”。有了内心的感悟才能将音乐表达得更生动,更有韵味。《礼记·乐记》中还说到:“是故其哀心感者,其声噍以杀;其乐心感者,其声啴以缓;其喜心感者,其声发以散;其怒心感者,其声粗以厉;其敬心感者,其声直以廉;其爱心感者,其声和以柔:六者非性也,感于物而后动。”[2]11意思就是说,正是因为“音由心生”,什么样的情感才会产生什么样的音乐。譬如当产生悲哀的情绪时,发出的声音就会焦急而短促;当产生快乐的情绪时,发出的声音就会宽畅而和缓;当产生了喜悦的情绪,就会发出开朗轻快的声音;在愤怒情绪到来的时候,发出的声音就会激烈粗犷;当产生崇敬情绪的时候,就发出端庄正直的声音;而在产生爱慕情绪的时候,又会发出柔美缠绵的声音。这六种声音并不是人们内心所固有的,都是人心在感于物的基础上表现出来的结果。

在演奏乐曲的时候,我们要精准地把握住作者创作该乐曲所要表现的感情,这也可以认为是对乐曲风格的一种界定。在乐曲演奏中,随着情绪的变化,在演奏技巧上也应当做相应的调整。在了解其风格和意境的同时,还要发挥一定的想像力。爱因斯坦说过:“想像力比知识更重要,因为知识是有限的,而想像力可概括世界上的一切。”[4]5音乐源于生活,演奏者演奏时,应该将我们的生活经历、情感、情绪融入我们的音乐表现,以表演的方式阐释自己对音乐的理解。乐谱只是演奏的基础,音乐最感人的就在于融入其中的情感。融入不同的情感就会达到不同的效果,这也正是音乐的魅力所在。萨克斯说:“……音乐比人类任何其他艺术表现更多地与他们的感情和活动联系在一起,它如同生活一样丰富多彩和无穷无尽。”[5]30同样的,《落花·夜》的音乐来源于王瑟心灵深处对生活的体验与感受,是曲作者内心感情的外化,演奏出来则体现为作者与演奏者富于情感情绪变化色彩的音乐之声。

二、《落花·夜》的理性演奏与感性表达

(一)扬琴演奏的理性支撑与感性表达应该把握平衡和适度原则

乐由心生,“乐”是人们对生活、情感的一种态度,随心境而变化,且更多地表现为一种感性,而演奏技巧是对这种感性的一种理性支撑。在扬琴演奏中,感性需要理性的支持,理性也需要感性的烘托,要准确把握理性演奏与感性表达的平衡和适度原则。

在乐曲的表现上,理性和感性都是不可缺少的部分。乐曲的演奏中如果只有感性,没有理性,那么乐曲的基本音响效果是无法达到的;而只有理性却没有感性的演奏,又会显得枯燥乏味,缺少应有的美感。所以在演奏的感性表达时,我们要适度地运用理性思维去斟酌如何更佳地使用一些技巧,努力将某种情感表达得淋漓尽致。扬琴演奏的理性主要是指演奏的基本功,主要包括对音准、时值、力度、速度、音色的基本掌握。在掌握这些基本要领的基础上,还要有对音的密度、色彩、虚实、方向、迟缓等等更多细节的较精准的掌控,这些都建立在对乐曲的感性理解和表达上,是对乐曲情感的掌握和表现,即乐曲演奏的感性。在《落花·夜》的引子中,需要营造一种回忆的场景以及略显忧伤的情绪,这就要求演奏者对音的演奏不能太实,对余音也不能压得太死,通过在相同的乐句中对尾音余音方向的不同控制,表现思绪缭绕的意境。笔者认为,扬琴演奏中要以感性为主导,用情绪去带动每个音,用情绪和对场景的理解去演奏和控制每个音响。演奏者要明白一切技巧性的功能应用都是为音乐的表现提供支撑,也是为感性流露打好基础。这种感性与理性要达成一种平衡,遵循适度的原则,并且在恰当的时刻突出各自不同的效果。譬如《落花·夜》的快板部分,情绪不像引子和慢板那么随性,节奏也不再那么自由。快板的基本要求就是速度和音准,这时的演奏要以感性的认识为大的线条,将情绪带入演奏中而不过头。理性略占主导,凸显双手的旋律律动,并体现在对快板力度、速度层次的演奏设计上。演奏者必须清楚在演奏中哪句渐强,哪句渐弱,哪句加力,哪句微弱,只有这样细致地去设计,演奏出来的快板才更具震撼力,进一步将乐曲推向高潮。这时的演奏中,理性的成分便会偏多一些。可见理性和感性在演奏中必须同时存在,并且演奏者也需要把握好在乐曲演奏中如何运用这种理性与感性之间的平衡和适度原则。

(二)《落花·夜》演奏曲例分析

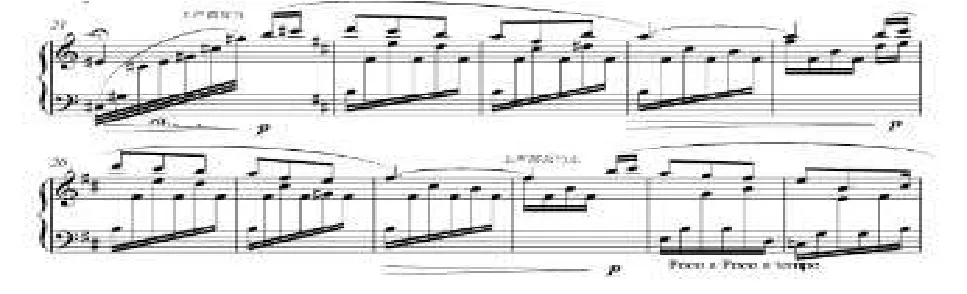

《落花·夜》温柔安静的引子,营造出一场场深刻的回忆:

每小节以双音结束,营造出较有厚度的余音,仿佛片片残缺的回忆,起起伏伏,若隐若现。从谱面上不难看到,前两小节高音声部的音乐要素基本是一致的,低音声部在最后一个音上有所区别,犹如千万朵等待绽放的花骨朵,营造出一种独立坚强的气场,低调中充满着个性;又如整体中的个体,相同中又不尽相同。

在段首音演奏之前,应尽量将感情集中,并将其自然地带到身体的每一个部位,下音要坚定,声音尽量往琴里走,右手随着高音部分的余音带低音声部进入。高音声部第二个音可以做点力度,第一小节最后一个音,余音向下,向左边散开。等余音稍散开点以后,再进入第二小节,高音部左手的力度变化可以向后退一个音,做在第四个音符上,并且将这个音演奏时音乐的时值稍微拖一点,这样有拉伸音乐的效果。结束的双音一定要集中,往听众的心里渗透。在余音向下的同时向前推一点。第三小节第一个音下面有一个力度标识“P”,表示弱进,但是在开始这一小节的演奏时,一定要注意音乐不能间断,力度变化的幅度也是根据前一小节的尾音而定的。

《落花·夜》A段可以说是前面音乐素材的展开,体现出作品音乐的流动性:

这部分通过分解和声展开音乐构思,在深刻的回忆中荡漾着思绪的涟漪,是对主旋律的进入和展开,演奏时对小节结束的余音连接不要压死,要有一种余音缭绕的感觉,节奏可以稍稍自由点,注意意境的带入。

这里反竹的技法更加拉伸了记忆的广度,像是岁月的诉说,艰辛中略带温馨。演奏这部分时节奏可以自由一点,注意音乐表现的流动性。

B段运用双声部创作的双音技法渲染气氛,相同节奏型和音乐要素从高音区到低音区几次的交替,层层推进了音乐的表达。左竹法则在和声的逐步推进中以速度和力度的层次变化将思绪推向了一个情感的小高潮。

最后以小调的手法终止,诉说中有温暖有叹息,并使得音乐在情感表现上更加深刻。

接连而来的C段用长篇的轮音技法继续展开表达,在扬琴演奏中轮竹一般用来表现线性旋律与歌唱性的曲调,是乐曲中对情感的一种延伸性表达。在这段轮音的创作上,前几小节是左手在同一个音上做“只手轮音”,右手为和声和旋律,过几小节又是右手为“只手轮音”,左手为主旋律,通过这种不平衡的创作及演奏加强了音乐的立体感,使得音乐情绪更加饱满,更富有激情和积极向上的精神。C段重在对意境的渲染,随着音乐的发展,轮音可以在密度和力度上做变化,可以根据演奏者自身对音乐的把握和理解来确定。但要注意乐句的连贯性、流动性、起伏与衔接。C段可以理解为一个承接段,为接下来快板部分的高潮起到铺垫作用。

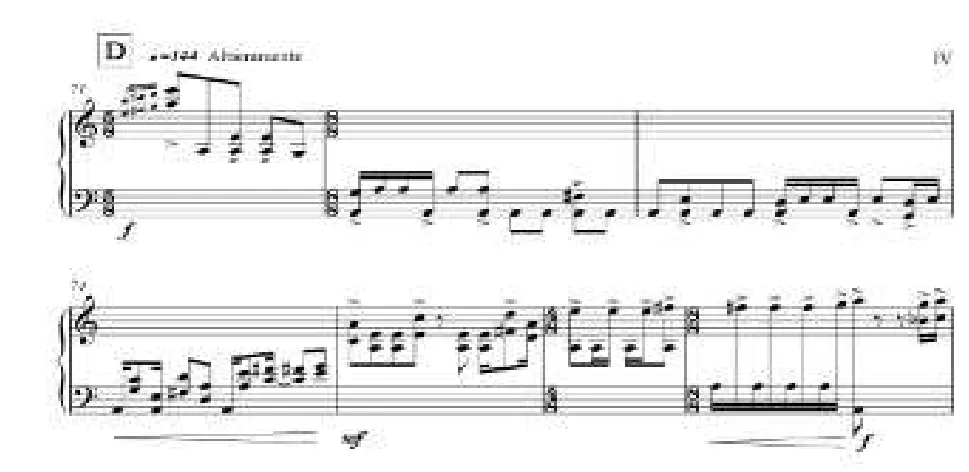

D段为快板部分:

音乐的节拍本身是具有表现力的,如二拍子强弱对比分明,宜于表现刚劲有力或欢乐活泼的情绪;三拍子有动荡摇曳的特点,常用于舞曲和表达不平静的心情。而节奏是音乐的骨架,有着重要的表现功能。[4]2从D段谱面看,拍号的持续变化以及不规则的节奏型、立式和声的创作和左手重音的持续,使得左手自然成为主要旋律进行的动力所在。快板的情感比较激进,左手的重音是快板的主旋律与律动所在。演奏中双手应该各具娴熟自如的独立能力和控制能力,要有相互配合的均衡性与灵活性,做到织体结构有呼应、有烘托、有穿插、有主次、有层次。[6]143在快板进行中,拍号变化更为频繁,节奏型更加丰富,音位的跨度也逐渐拉大,使得音乐的紧张度提升,不论是演奏者肢体表演动作的幅度还是对音乐感受的表达变化,都赋予乐曲更加强烈的动感。演奏者要随着音乐的起伏不断调动情绪,力度变化的层次应当做到尽可能的顺畅和严谨,要清楚地把握手下的力度层次,这样才能将快板在乐曲中的作用更大地发挥出来,让作品更有生气和活力,从而提升整首乐曲的表现力和感染力。

快板的演奏一定要注意力度、速度的层次感,不能在保持速度的基础上忘记力度的变化,在力度变化的同时要运用体现速度变化的技巧。有慢速才能体现出快速的程度,力度也是一样,强的力度同样需要弱的力度的衬托和对比。只有注意了这些方面,快板演奏的音响效果才会更具动力与震撼力。

激进的快板还意犹未尽,乐曲开始进入尾声部分E段。这段其实是再现段,微小的力度变化之中再现了引子的音乐素材,在完成曲式结构的同时,仿佛是岁月的轮回,有温暖,有感叹,又硕果累累。最后三小节在做渐弱的同时做了一个渐慢,在演奏倒数第二小节以及最后一节的一串琶音时要注意对力度和速度的控制,不能破坏意境,手不能压得太死,只用手指的一点点力,让音听上去稍虚一点,余音停留得便会久一些。

(三)对《落花·夜》演奏中感性表达的体悟

乐曲的演奏是对音乐思想的基本阐述和表达。音乐的情感是乐曲存在价值的表现形式,是乐曲创作的主干。乐曲的创作或演奏都是为表现某种情感而存在的。可以说乐曲的音乐性更多地表现为一种对音乐的感性。乐曲创作的情绪背景以及演奏者的情感体验,都是对这种感性的表现。

乐曲作者通过使用不同的技法和节奏实现对不同情感的表现。而演奏者则是通过对谱面的准确演奏表达出作者的这种情感。演奏乐曲要以乐曲创作背景中的情感为主导,在适当的段落中融入恰当的个人情感体验或感受,在乐曲段落结构的音乐变化下,调动演奏者的相应情绪以及思维画面,在用谱面中的音符演奏音的同时,真正达到对音乐的升华。真正美好的音乐来源于自然状态下的一种追求,乐曲演奏中情感的变化就是要遵循这种自然的状态,即“从心”。这种自然有心而生,不需要有任何的刻意和伪装,就是对心灵深处的一种表达和诠释。演奏者要将自己的感悟和理解渗透到情绪中,用最自然的状态和心理感受、聆听,用心去演奏。[7]

中国最著名的小提琴教育家,中央音乐学院教授林耀基曾经给小提琴学生编制过这样的口诀:“内心歌唱率两手;两手顺从跟着走;基本要求匀准美;胆大心细精益求。”“内心唱歌预先听,两手动作预先量,多余动作要去掉,紧张因素要扫清。”林耀基先生说:“音乐实际上只是表现手段,最好的东西来自自然。”[8]可见音乐的真谛在于它的精神,是由心灵发出,它的感慨与可贵也就在于自然与倾心。

《礼记·乐记》乐论的第三篇中的第一句就是:“大乐与天地同和,大礼与天地同节。”意思是说,“大乐”和天地一样协和,“大礼”和天地一样调节。可见,只有与天地一样协和的音乐才是最美妙的音乐、最和谐的音乐。老子追寻一种平衡自然,他曾经说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”[9]第二十五章一切都遵循一种平衡的规律,人要按照地的法则做人行事,地要按照天的法则为地,天要按照道的法则为天,而道,遵循的则是自然而然的运作法则。可见,道德伟大也正是遵循了自然的法则。[10]

在《落花·夜》的演奏中,演奏者必须有自己对音乐感觉的理解和认识,乐曲想表达的意境是什么,演奏者想阐述的感情是什么,这些都是演奏者在演奏前必做的心理准备。并要自始至终带着自己对音乐的这种理解和感悟去演奏,用心体会每一句演奏中的音乐以及余音。在保证完整地完成谱面的基础上,充分贯彻“乐由心生”的理念,自然地将情绪融入乐曲,自如地演奏出自己的心动,最终将感悟带给每一位聆听的人。笔者认为音乐之所以动人,令人沉思和震撼,就是在于其中的精神动力,而这种精神来源于自然。我们的音乐要演奏或演唱得唯美、协和、有感染力,就应一切以自然为出发点,保持身体的放松和心灵的纯净,用心灵的感受表达我们感悟到的音乐,与聆听者一道思考生活的真谛。

三、结 语

上面,笔者通过对扬琴新曲《落花·夜》的演奏分析,描摹梳理了《落花·夜》意境美与音乐之声的创生及由来:意境之美由美好心灵创造,音乐之声由熟练手法而生。足够的理性练习(对节奏、节拍、音准、时值、音色控制能力的练习)是演奏的基础,没有这些理性练习的支撑再美好的曲谱和情感也无法通过演奏表现出来。但是真正能打动人的音乐其实是人类最深刻的内心生活和人们的感性,感性融入音乐,赋予音乐一种深层次的音响效果,让每段音乐都像是一段生活的诉说。美好的感性表达与熟练的理性演奏融会贯通,就会营造出深邃的意境之美,流淌出感人肺腑的音乐之声。

在扬琴演奏的道路上,不论是感性表达还是理性演奏都建立在对音乐的诠释与表达之上。在完成乐曲演奏基本构成的同时,要在思想上更多地调动自己的生活经历和想像空间,将自己的感受与对生活的领悟融入对乐曲的表达。演奏者只有以最自然、最美好的方式发挥自己的演奏技巧和风格,才能将乐曲的音乐性表现得更加立体、动人,只有将心动贯穿于演奏之中,充分而深层次地表现出音乐所蕴含的生机、情感、灵魂、风骨和精神,才能充分展现出作品中的绵绵意蕴。

[1]王静.审美情感在扬琴演奏中的运用[J].魅力中国,2010,(11).

[2] 吉联抗,译注.阴法鲁,校订.礼记·乐记[M].北京:人民音乐出版社,1982.

[3]薛永武.礼记·乐记研究[M].北京:光明日报出版社,2010.

[4]刘文清.青年必知艺术知识精华读本[M].延吉:延边人民出版社,2001.

[5]管建华.音乐人类学导引[M].西安:陕西师范大学出版社,2006.

[6]李乡状.扬琴演奏与欣赏[M].长春:吉林音像出版社,2006.

[7]王玉珏.光环背后的讲述:上[J].小演奏家,2009,(11).

[8]杨宝智.林耀基小提琴教学法精要[M].北京:人民音乐出版社,2010.

[9]王弼,注.道德经[M].北京:商务印书馆,1982.

[10]王蒙.老子的帮助[M].北京:华夏出版社,2009.

The Interlaced Beauty of Artistic Conception by Performance with Reason and Expression with Sense——An Analysis of the Yangqin Work Flowers-falling--Night

Wu Qiuhan

(Conservatory of Music,Northwest University For Nationalities,Lanzhou Gansu730030,China)

The paper analyses the performance of the new Yangqin work Flowers-falling--Night and sorts out the creation of its beauty of artistic conception:the beauty is created by beautiful soul and the sound of music by proficient skills.Adequate practice is the basis while it is the deepest inner sense and people’s expression with sensibility that moves audiences.The perfect mixture of performance with reason and expression with sense will create the beauty of artistic conception and moving sound of music.

Yangqin;performance skills;expression with sense;performance with reason;beauty of artistic conception

J632.51

A

1671-1351(2012)03-0122-05

2012-02-16

吴秋含(1989-),女(满族),甘肃天水人,西北民族大学音乐学院在读硕士研究生。

〔责任编辑 艾小刚〕