古代大铜钟(续1)

王福谆

(广东工业大学材料学院,广东 广州 511400)

2 五代十国时期的大铜钟

公元907年,唐帝被废,建立后梁,从此开始了五代十国时期。这期间,军阀割据混战,社会经济遭受很大破坏,我国北方直到后周时,由于周世宗柴荣进行了经济改革,生产才得到恢复和发展。但周世宗废除了三万零三百多所寺院,销毁铜钟、铜佛,将其用来铸钱。所以,在我国北方,五代时期的铜钟几乎找不到。而南方,因战争较少,比较安定,经济恢复和发展比北方好。所以,现在尚存一些五代十国时期的铜钟。据作者调查,全国目前仅存9口五代时期铜钟,即:福建龙岩博物馆藏五代铜钟,后唐天成二年(927年)铸,高0.78 m,口径0.44m;安徽寿县报恩寺后唐铜钟,后唐长兴三年(932年)铸,高1.55m,口径1.2m;福建政和县博物馆藏五代铜钟,后晋天福四年(939年)铸,高0.93m,口径0.54m;上海龙华寺藏后晋开运二年(945年)铜钟,高0.86 m,口径0.5m;江苏泰州光孝寺南唐铜钟(937年—958年),高2.06 m,口径1.15m;广西悟州感报寺铜钟,南汉乾和十六年(958年)铸,高1.2m,口径0.57 m;广西贺州乾亨寺铜钟,南汉大宝四年(961年)铸,高1.6 m,口径0.94m;广东韶关长寿寺铜钟,南汉大宝七年(964年)铸,高1.7 m,口径0.95m;江西南昌佑民寺钟楼铜钟,南唐乾德五年(967年)铸,高2.58 m,口径1.46 m.这9口铜钟中,龙岩博物馆藏五代铜钟、政和县博物馆藏五代铜钟、上海龙华寺藏五代铜钟和悟州感报寺铜钟,属中、小型铜钟,故千斤以上的五代铜钟只有5口。在9口铜钟中,8口钟身上都有纪年铭文,只有江苏泰州光孝寺铜钟无任何铭文,故其铸造年代是由人们考证而定。2002年参观泰州光孝寺铜钟时,可看到一块泰州市人民政府所立的石碑,其上文字表明:该铜钟在1982年,由江苏省人民政府公布为江苏省文物保护单位,时代为南唐。但铜钟前木牌上的文字却表明:“五代铜钟。此钟铸于五代后唐李存勖年间(923年—936年),距今已有一千多年的历史。钟高2.20m,直径1.14m,重达1250k g.江苏省级保护文物”。这段文字在《泰州光孝寺》一书中得到确认[10]。石碑和木牌上的文字,虽然都认为是五代铜钟,但却有“南唐”和“后唐”二种说法,可见其权威性已受损。经过作者对该钟的造型和纹饰考察后认为,上述有关铜钟铸造年代的定性的确值得商榷。该铜钟的钟钮较高,钟肩铸有一周莲花瓣纹,其下还铸有八卦符号,钟身分为上、下两层,各有8个方格,但方格中没有任何铭文,钟壁较直,钟口呈八耳浅波形,等等。而现存的唐代和五代十国时期的铜钟,凡口沿为曲波形的,钟口都为六耳浅波形,到宋代,才出现八耳浅波形的钟口,钟身上的方格纹,也会由四或六个方格,变为四或八个方格。并且,现存的唐代和五代十国时期的铜钟,钟肩上还没有铸一周莲花瓣纹,钟钮的高度一般也较低,为铜钟总高度的10%~15%,而光孝寺铜钟钟钮的高度达到该钟总高度的22%,这些情况从宋代开始,才比较常见。同时,该钟的钟壁较直,而明、清铜钟的钟壁在钟口处都有外侈,故光孝寺铜钟不可能是五代钟或明代钟,属宋钟的可能性极大。因而,现存的千斤以上的五代铜钟,确切地说,只有4口。下面将分别进行叙述。

安徽寿县报恩寺(寿县博物馆)铜钟,钟钮已无,钟身高1.55m,口径1.2m,重2500k g.铜钟的口沿呈六耳浅波形,钟身外表分成3层,上、下层又各分成六个大方格,在上层的一个大方格中,刻有铭文:“欶大唐颍州开元寺铸钟壹口重五千斤”16个大字,非常显眼。中层不分格,刻有“大唐颍州开元寺新钟铭”,其铭文多达700多字,内有很多官名,例如:“金紫光禄大夫”、“颍州刺史”等等,表明铸造开元寺铜钟,得到当地很多官员的支持,铭文中还刻有“长兴三祀,岁次壬辰,十一月已卯颍十日戊子铸”的纪年铭文,故知该钟为后唐长兴三年(932年)铸造,是颍州(今安徽省阜阳市)开元寺的铜钟。

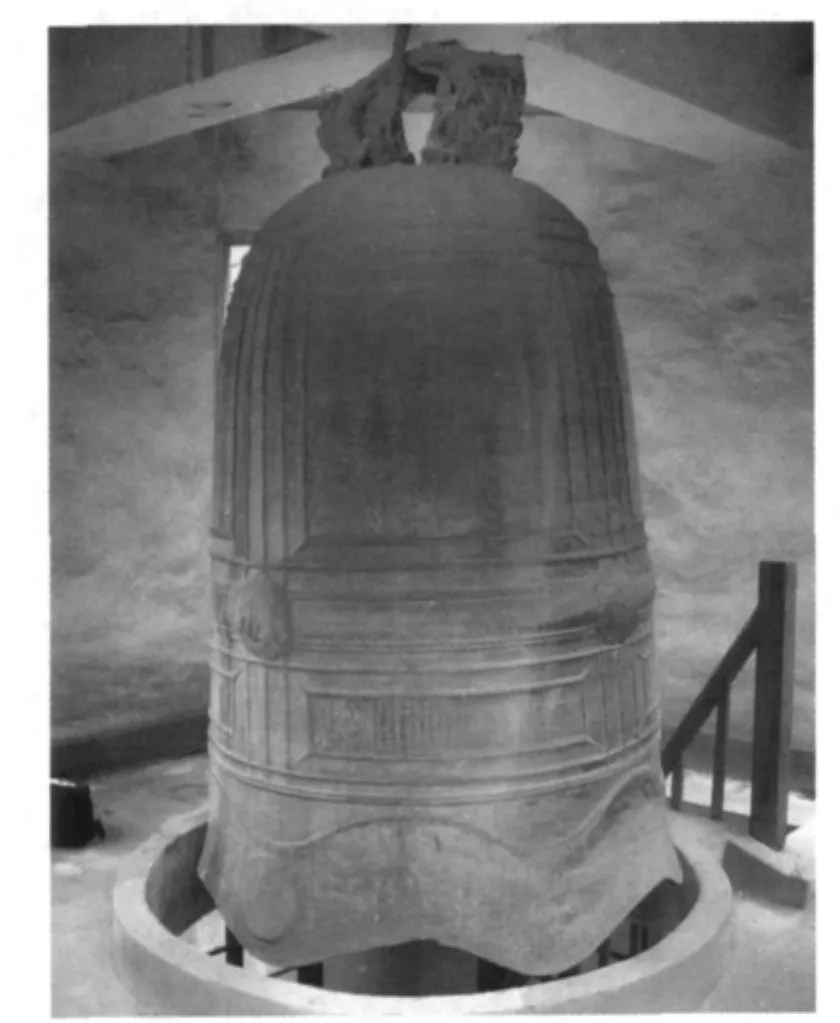

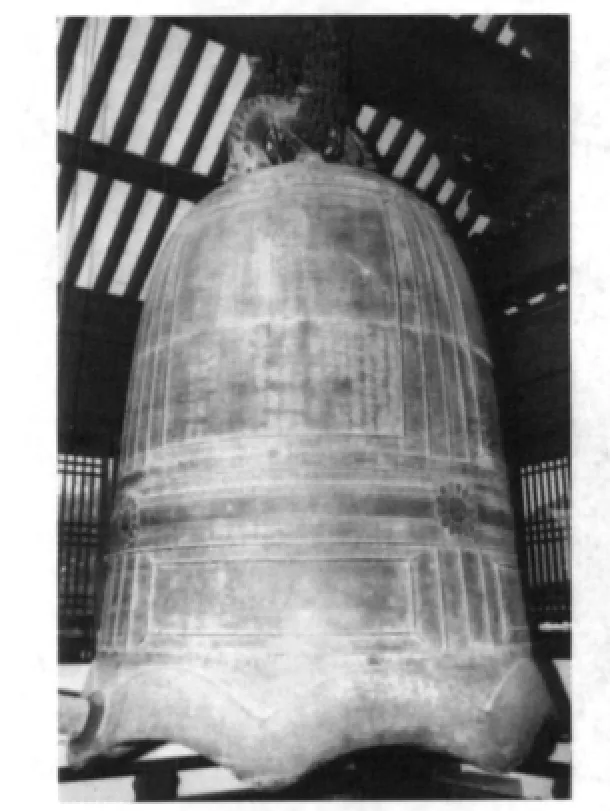

广西省贺州市的乾亨寺铜钟,见图8所示。铜钟高1.6 m,口径0.94m,重750k g,铸于南汉大宝四年(961年)。该钟原是贺县桂岭乡乾亨寺的佛钟,寺废后,迁至贺城三乘寺,1963年冬,移至贺县留趣山钟廊,由贺州博物馆保存。铜钟的钟钮铸成蒲牢形式,钟身被5道横凸弦纹分为上、下两部分,每部分又分成4个大方格,在钟身中部纵横条纹交叉处,铸有撞击圆座,共4个,每个撞击圆座是由14个小莲瓣围绕内圆组成。由条纹、方格和撞击圆座组成的大钟外表,其造型简单,但富有艺术性。铜钟口沿为平直形,但和唐钟相比,其口沿处的壁厚已经加厚。钟身上阴刻有1000多字的铭文,除“维大汉大宝四年岁次,辛酉朔二十五日乙酉,铸造铜钟一口,一千五百斤”的纪年铭文外,还刻有募捐僧人姓名、捐款的地方官员和信徒的姓名等铭文。该钟保存完好,钟身上的纹饰和铭文都很清晰,铸造质量良好,钟声响亮、久远,在1964年时,就被定为广西省重点文物保护单位。

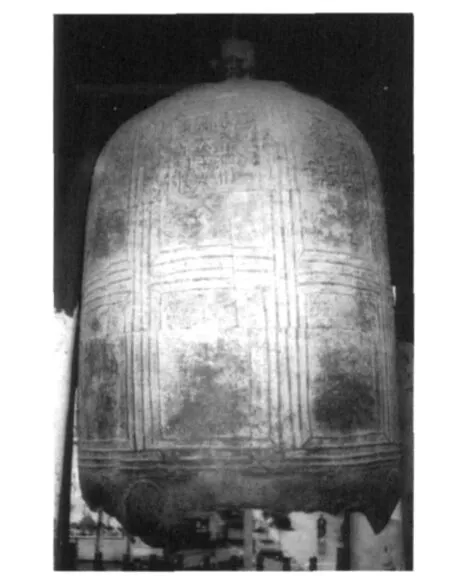

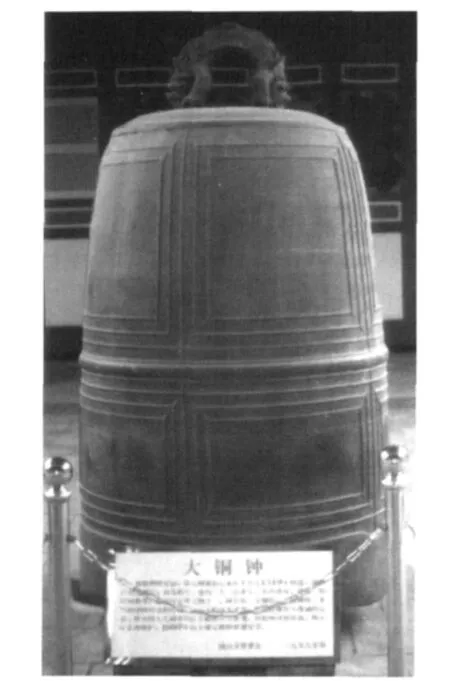

广东韶关的南华寺,也保存有一口南汉铜钟,见图9所示,该铜钟原为长寿寺的佛钟,后移至法明寺,现存于南华寺藏经楼。铜钟通高1.7 m,口径0.95m,铭文记述钟重为 1260斤(630k g),但是,实重却为863 k g,铸于南汉大宝七年(964年)。其造型和纹饰与广西的南汉铜钟极为相似。钟口平直,钟身造型朴实,浑圆厚重,上刻铭文:“大汉皇帝维大宝七年,岁次甲子,正月一日戊寅,铸造洪钟一口,重铜一千二百六十斤,于长寿寺,永充供养”。该钟虽比肇庆市的唐代乾宁铜钟(重250k g)晚,但从重量来看,该钟应是广东省现存最早的千斤大铜钟。

图8 乾亨寺铜钟

图9 长寿寺铜钟

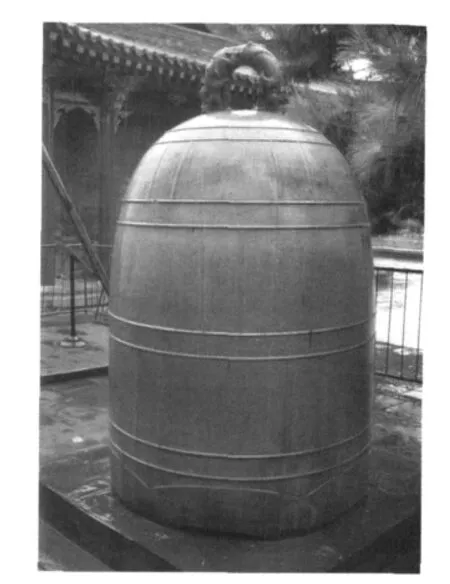

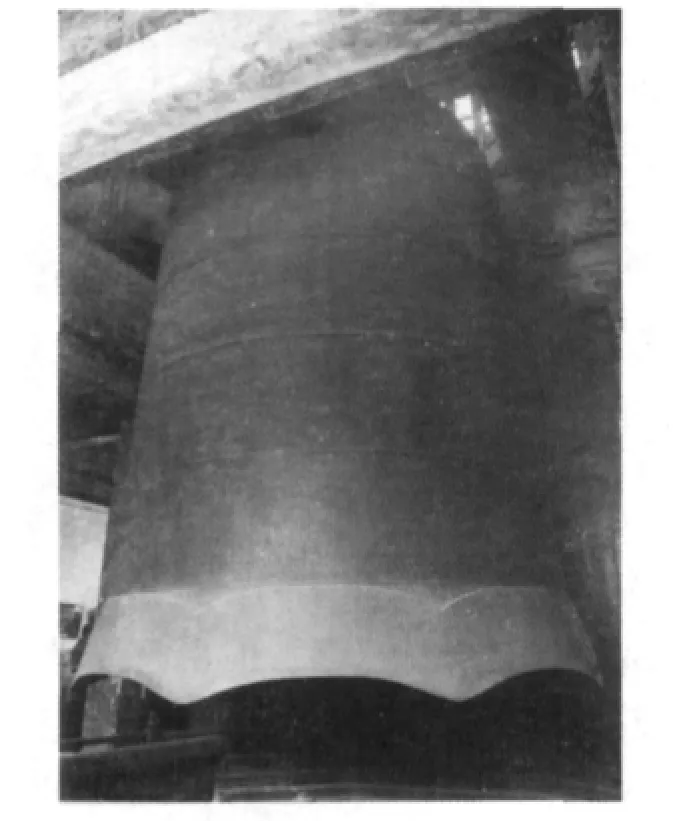

江西南昌市佑民寺的钟楼,挂有一口五代时期的大铜钟,见图10所示,铜钟身高2.12m,加上钟钮通高2.58 m,口径1.46 m,重达5000k g,铸于南唐乾德五年(967年),被誉为“南昌三宝”之一,而且是“南昌三宝”中仅存的“一宝”[11]。据传,南平王镇南节度使钟传曾铸造一口大铜钟,但不久遭毁,故在南唐乾德五年时,由南唐节度使林仁肇重铸大钟一口,挂在佑民寺钟楼内。佑民寺虽历经兴衰,但大铜钟仍能保持完好,现保存在南昌市环湖路37号大院内的一座4层钟楼内,仍由佑民寺保管。大铜钟的双头蒲牢,仍非常牢固,故大钟挂得很稳,在钟身中部偏下,则由凸弦纹将其分成上下两部分,上部分为4大方格,下部为4个长方形格,在一些方块内刻有铭文,其中有“南唐乾德五年太岁丁卯重铸”的纪年铭文,但有些铭文已模糊不清。在钟身中部纵横条纹交叉处,均布有4个撞击圆座,每个圆座是由16个小莲瓣围绕内圆组成,内圆上铸有4个很小的乳丁。大钟的口沿铸成六耳浅波形,口沿上部的裙边上,也铸有2个光滑的撞击圆座,这是真正的撞击圆座。而在钟身中部的4个带有莲瓣的撞击圆座,已不再用来撞钟,只是融合了唐代南方平口铜钟的做法而已,这也可看成是一种撞击面由中部往下部转变的过渡形式,是很难得见到的。佑民寺铜钟重达万斤,是现存最大的五代铜钟,早就被誉为南昌一宝,故在1957年7月,就被江西省政府公布为省文物保护单位。

图10 佑民寺铜钟

3 宋、辽、金时期大铜钟

两宋和辽、金时期的大钟,和唐代、五代时期大钟相比,出现了很多新的特点:1)不仅有大铜钟,还有大铁钟;2)钟口为曲波形的大钟越来越多,使得生产平口钟的地区大为缩小;3)六耳波形钟口的大钟和八耳波形钟口的大钟并存,而八耳波形钟口的大钟已占大多数;4)平口钟身上铸撞击圆座的做法,开始为波形口大钟所采用,并将撞击圆座下移,南宋建炎元年(1127年)铸的上饶市鸡应寺铜钟和南宋乾道二年(1167年)铸的韶关市南华寺铜钟,是这种转移的过渡形式;5)波形钟的钟身外壁,在钟口处仍有微敛的,但亦已有外侈的;6)大钟上的铭文由铸后刻字改为直接铸出;7)钟钮出现增高和蒲牢更加艺术化的现象,并出现钟肩铸一周莲花瓣和钟身上铸有八卦符号等趋向。这时期留存的大钟,有不少大铁钟,故大铜钟并不多。据初步统计,现存的北宋大铜钟有8口(包括泰州光孝寺铜钟),南宋大铜钟7口,金朝大铜钟3口,共18口。这18口大铜钟中,除了宋政和四年(1114年)铸的广东潮州开元寺大铜钟为平口钟外,其余17口铜钟的钟口都是曲波形,这表明,不光是北方地区,连江苏、浙江、江西、福建等南方省区,在宋代时,也已不再铸造平直形钟口的大钟,而是铸造曲波形钟口的大铜钟了。在17口曲波形铜钟中,除了宋天圣七年(1029年)铸的甘肃平凉冶平寺铜钟、南宋建炎二年(1128年)铸的浙江金华天宁寺铜钟和辽宁沈阳故宫博物院内铸于金天德三年(1151年)铜钟等,其钟口仍沿用六耳浅波形外,大多数已是八耳浅波形铜钟了,所以,两宋时期是唐钟、五代钟的六耳浅波形钟向八耳浅波形钟过渡的时期,因为到元、明时期,在曲波形铜钟中,绝大多数是八耳浅波形钟了。现将这时期的著名大钟简介于后。

3.1 泗州钟

图11 泗州钟

河南省尉氏县人民政府门口的钟楼上,悬挂着一口宋代大铜钟,见图11所示,大钟的身高1.56 m,通高1.8 m,口径1.15m.外观黄里透紫发绿,是一口紫铜大钟,原安置在县城东关太平兴国寺的钟楼内,被称作“泗州钟”,是在宋真宗咸平二年(999年)铸造的。大钟的钟肩上铸有“皇帝万岁,重臣千秋”8个大字。钟身分成上、下两部分,每部分有8个大方格,上部各个方格内都铸有铭文,下部各方格都是空白。上部方格的铭文,因为年久天长,有些字已被剥蚀得模糊不清,但多数还很清晰。其中:“东京尉氏县太平兴国寺泗州钟”的铭文,表明了大钟的所在地及其钟名;“大宋国咸平二年岁次己亥十一月二十八日铸”,则是铸钟纪年铭文;而其余铭文则是刺史等官名以及募捐和尚的名字,等等。钟口为八耳波形,钟耳上铸有4个撞击圆座,可惜有2个钟耳已经损坏。关于此钟,还有一个传说,挂在太平兴国寺钟楼内的泗州钟,每当撞击时,钟声可达九十里外的东京(开封),真宗皇帝听其声音清越,即令移送东京,但到东京后,钟无声,只能送还尉氏县,放在县衙门口。当然,这只不过是传说而已,真实性不高。但是,明朝万历二十三年(1595年),尉氏县令阮公甫确实是因为见到县衙门口的大钟,才倡议就地建造钟鼓楼。次年春,钟楼建成后,泗州钟就一直悬挂至今。现在,钟和钟楼是河南省重点文物保护单位。

大钟有下列几个特点:

1)泗州钟是我国现存最早的宋代千年大钟,又是最早的八耳波形钟。

2)该钟的铭文,直接用铸造方法铸出,而不再是唐代和五代铜钟采用的铸成后再镌刻铭文的方法。

3)大钟铭文的写作次序,虽然也是从上到下地写,但是,各个纵行的排列程序,不是采用从右到左的古代传统写作次序,而是从左到右地写。这可能是铸钟工匠自己的写作方法,而不是古代文人的传统写法。可见,中国民间在古代就有从左到右的写、读之法。

4)该钟铸造质量尚可,但上、下范块对接得不够精致,铭文书写不够端正,表面锈蚀较大多数古代青铜大钟严重。

3.2 威远楼铜钟

甘肃省陇西县城中心的威远楼上,有一座钟亭,钟亭内悬挂着一口宋代大铜钟,见图12所示。大铜钟通高2.1m,钟身高1.8 m,口径1.4m,号称万斤钟,实重不到5 t,铸于北宋崇宁元年(1102年),是现存最大的北宋铜钟。威远楼原来只设置铜壶滴漏和更鼓,清道光十六年(1836年),移入宋代铜钟,遂俗称钟鼓楼。大钟无事报时,有事报警,钟声响彻全城,大钟也由佛钟变成了更钟。大铜钟原在何处,不详,清道光十六年(1856年),巩昌知府唐树仪重修威远楼时,将钟移置楼中央。1958年维修威远楼时,将大钟移出,置于二楼外南侧的钟亭内。因为钟铸于宋崇宁元年,故又名“崇宁铜钟”。

大铜钟为八耳浅波形的结构,其钟钮亦采用蒲牢形式,钟肩则铸有双层莲瓣纹饰,上、下各有16瓣。钟身中部的凸弦纹将其分为上、下两部分,上下各有4个大方格,上部4个方格内,分别铸有“皇帝圣寿万岁”、“法轮常转”、“重臣千秋”、“国泰民安”18个大字,大方格之间的长方条内,还铸有“峕大宋壬午岁崇宁元年正月钟成”以及“一切佛心真言”、“唵婆利么利娑呵”等铭文。下部4个大方格内,也满是铭文,既有铸字,又有刻字,一个大方格内专铸官名:“崇义使前同番兵将军叔宪,皇城使前番兵将领马用成……朝散郎通判远军事孙俣,六宅使权发遣通远军事矛伍将刘戎”。另一大方格内,则铸有一般施主名:“施主崔改……”等。第三个方格内,只在上面铸“本军界助缘番官等”8字,其下面刻有“供奉官张讷、支溪……”等。在第四方格内,也只在上面铸“本军助缘施主等”7字,其下则镌刻“中永、付寿、赵炳……”等60人姓名。在大方格之间的长条格内,亦都刻满铭文,既有“缘化铸钟僧永宁寨安化院天赐紫慧海大师智宪”、“住持寿圣院主僧体源”和“沙门赐紫僧”等等和尚名,也有“匠人卜志诚”等铭文。从上述各条铭文内容来看,大钟虽和“安化院”、“寿圣院”等佛教寺院有关,但铸此钟,是和当地驻军有更大关系,驻军似乎成了大钟的主要助缘者,这在全国是很少见到的现象,可能和当时河西走廊的局势有关,对研究当地的历史有一定的参考价值。

图12 威远楼铜钟

大铜钟造型美观,口沿采用八耳浅波形造型,其上铸有4个撞击圆座,由于长久撞钟之故,钟耳已有些向内倾斜,但整个大钟仍保存完好,铭文中的铸字端正、清晰,大多数的刻字亦比较清楚。因为该钟是甘肃省现存最大的宋代铜钟,1963年2月,就被甘肃省人民委员会公布为省级文物保护单位。

3.3 卤簿钟

辽宁省博物馆存藏一口卤簿铜钟,是宋代铸造的直筒圆形大钟,钟口微侈,口沿呈八耳浅波形,钟钮为双龙戏珠雕塑,钟身外部铸满各种图案,因为主要是帝王出行的卤簿仪仗图纹,故称“卤簿铜钟”,见图13所示,是现存最精美的宋代铜钟。

图13 卤簿钟

卤簿钟通高1.84m,钟口直径0.82m,钟顶上蒲牢钟钮的造型非常优美,为两条坐龙相对,争一火焰珠的造型,因而,钟钮高达0.47 m.钟身表面由凸弦纹分成5层,每一层都铸满了图饰,都是凸出的浮雕,上面3层是帝王出行的卤簿仪仗图,分别为“车辂”、“旗仗”和“宫卫”3个部分,在第3层“宫卫”这一层图中,有阴刻“大清乾隆年造”纪年铭文一行。往下第4层的图案,是一条山水饰纹带。第5层铸“海水江牙”图,其中还铸有“四神”(朱雀、玄武、青龙、白虎)和“四仙”图案。钟口呈八耳浅波形,并在其中对称的两耳上,凸铸带火焰的两个圆,正好分别位于“朱雀”和“玄武”之下,应为撞钟的击点。而在“朱雀”下撞钟击点的左侧口沿上,还刻划有一行字体很小的铭文,而且刻得较浅、较潦草,经仔细辨认,确认是“右街僧官正宛平县仰山院官”。

卤簿铜钟上阴刻有“大清乾隆年造”的铭文,难道真是乾隆年造的吗?答案是否定的,东北博物馆专家李文信早就认定“大清乾隆年造”是“清代加刻”,车驾卤簿仪仗“皆宋代服制”,从而认定大钟是宋代遗物。辽宁省博物馆王明琦更对卤簿钟进行了全面研究[12],对钟的形制、钟钮龙的造型、钟身上的各种纹饰等的时代特征进行了考述,认定大钟是北宋徽宗时期的遗物。并根据钟上阴刻的两段铭文以及有关历史,推断卤簿铜钟在北宋末年,金人破汴梁后,被掠运到燕京,并将其存放在宛平县的仰山院。可能到清乾隆时,清廷将该钟加刻乾隆年款后运到承德,或置于离宫,或赠予外八庙。1930年前后,热河军阀汤玉麟将卤簿钟盗运到奉天的官邸。沈阳解放后,在原汤玉麟官邸旧址,成立了东北博物馆,即现在的辽宁省博物馆,故卤簿钟就由辽宁省博物馆存藏了。

卤簿钟造型和图饰的精美,是一般铜钟无法比拟的。蒲牢钟钮采用两条坐龙相对,争一火焰珠的造型,无论是雕塑还是铸造,都非常精美;钟身上的帝王出行卤簿仪仗图饰,其人物、车辂、旗仗、宫阙建筑等等,无论是雕塑艺术,还是铸造工艺,也都非常精良,具有很高的历史、艺术和冶铸价值,堪称稀世之珍,是我国古代大钟中的精品,被国家列为特级藏品。

3.4 鸡应寺铜钟

江西上饶市东岳护国禅寺钟楼内,有一口古代大铜钟,见图14所示,铜钟高2.83m,口径1.7 m,号称万斤钟,实重为4.12t,是南宋初年建炎元年(1127年)铸造的。

图14 鸡应寺铜钟

该钟原为上饶城内天宁寺钟楼上的古钟,曾多次迁移。天宁寺在元末战乱中被毁,仅存钟楼。到清康熙二十二年(1683年),钟楼倒塌,大钟坠地。康熙五十一年(1712年),重建钟楼,又挂上大钟。到乾隆时钟楼又塌,于是在乾隆三十一年(1766年),将大铜钟移至西门外三宫殿内。乾隆三十三年(1768年),知府王廷钦在东门复建钟楼,大钟又被迁移到东门钟楼上。清嘉庆十六年(1811年),郡守王赓言将大钟移到鸣山寺,佛寺易名为“鸡应寺”,故称为“鸡应寺铜钟”。后来,鸡应寺钟楼也倒塌,大钟被移到信江书院,之后,又被转移到信江北岸的上饶市钟亭内,2001年后,大铜钟终于被保存在上饶市东岳护国禅寺新建的钟楼内。大铜钟的造型优美,质地坚实,铸造质量良好,虽经多次坠地和搬迁,均未损坏,至今保存完好。钟顶的双头蒲牢钟钮也非常结实,仍能稳固地吊起大钟,钟肩饰有28个莲花瓣纹,其下还饰有乳头九个。钟身外表可分为上、下两层,每层又各分成4个大方格,上、下层大方格内都没有铸字,只在上层大方格间的长条形供牌内,分别铸有“皇帝万岁”、“重臣千秋”、“法轮常转”、“国泰民安”16个铭文,而在下层大方格内,刻有钟铭和捐资人姓名及其所捐物资等,可惜所刻的大部分铭文,已经模糊不清。值得一提的是,大钟的撞击圆座只有一个,位于下层某两大方格之间,而且是在中间位置,这在全国所有的古代大钟中,是独一无二的。大钟的口沿为八耳浅波形,说明我国南方的江西地区,也不再流行平直口的圆形大钟,而已演变为八耳浅波形的大钟了。

3.5 金朝天德铜钟

金朝铸的大铜钟,有3口留存至今,其中一口大铜钟,保存在辽宁沈阳故宫博物院内,该钟高2.12m,口径1.24m,重3t,铸造于金天德三年(1151年),故称为天德铜钟;另一口大铜钟,保存在江苏淮安市勺湖公园的钟亭内,该钟身高1.72m,通高1.98m,口径1.32m,重1.75t,也铸于金天德三年(1151年),故当地也将其称为天德铜钟,据查,该钟原安置在呸州阳山普照寺,故叫普照寺铜钟为好;第三口铜钟,保存在甘肃省宁县博物馆的钟亭内,该钟身高1.88 m,通高2.25m,口径1.58 m,重4 t,铸于金贞元四年(1156年),故称为贞元铜钟。这3口大铜钟,都很精致,而且保存完好,普照寺铜钟和贞元铜钟的钟口,都已是八耳浅波形,只有天德铜钟类似于唐钟,钟口呈六耳浅波形,而且,质量上乘,并有段曲折经历,故只重点介绍沈阳故宫内的天德铜钟。

在沈阳故宫大政殿的旁边,陈列有一些古代大型文物,其中,有一口金代大铜钟,见图15所示。大铜钟造型优雅、朴实,外表光洁,全身都呈现古色古香的青铜色彩,钟身高1.8 m,加上钟钮,则通高为2.12m,钟口外径为1.24m,重3 t.钟钮为双头蒲牢,钟口呈六耳浅波形,钟身分成上、中、下3层,每层又分为6个方格,方格中没有任何图案,全部空白,只在中部的一些方格中,刻有铭文:“应历八年,承天皇太后破乐寿觉道寺,获大钟一颗,赐感圣寺,因兵火随坏。至大金天德三年闰四月十日辰时再铸,重六千斤。”还有“匠首东京高自佛、宇口口、郭玉林、李寿、张庆。”以及“上京都僧录传戒宣微弘理大师赐紫沙门行广,首座总摄大德赐紫沙门惠胥,前宜州弘政县令承德郎飞骑尉赵仁端书。”等铭文。故知,原有大钟在辽穆宗应历八年(958年),即五代南唐中兴元年(958年)时俘获,后毁于兵火,故在金天德三年(1151年)重铸。但据资料[13]的考证,认为“铭文中的应历年号和承天皇太后的尊号在年代上不是同一时期。”指出“辽承天皇太后率大军破乐寿,应在辽统和十七年(999年)”。但不管是958年,还是999年,俘获的大铜钟是唐钟的可能性极大,而天德铜钟又是按该钟重铸,所以,采用了唐钟的六耳波形式。据博物院介绍,后来,该铜钟于后金天命六年(1621年),在辽宁盖州被发现,清太祖努尔哈赤知道后,命人将大钟移至辽阳,天命十年(1625年),努尔哈赤迁都,大钟也从辽阳移到沈阳。崇德元年(1636年),在沈阳建钟、鼓二楼,将大钟悬挂于钟楼内,作报时之用。1930年,钟楼拆除后,大铜钟送沈阳故宫保存,后在奉天博物馆展出,1947年复归沈阳故宫,直到现在。

图15 天德铜钟

3.6 南华寺铜钟

广东省韶关市曲江县南华寺的钟楼上,悬挂着一口南宋大铜钟,见图16所示。大铜钟的高度为2.75m,口径为1.81m,重5t,是南宋乾道三年(1167年)铸造的。该钟是现存于世的南宋最大铜钟。大铜钟造型优美,浑圆厚实,与众不同的是,该钟兼有唐代南、北方铜钟的部分特点,既継承了南方唐钟用纵横条纹将钟身分成上、下各四个方格,以及在中部条纹交叉处铸有撞击圆座的特点,又采纳了北方铜钟浅波形口沿的特点,铸成八耳浅波形钟口。更有创造性的是,真正的2个撞击圆座,已下移到口沿处,因为该处有最厚的壁厚,适于撞击。而保留的钟身中部4个撞击圆座,只作为造型的装饰,因为,这些圆块是由十六个莲瓣围绕一个内圆而组成,很有艺术性。所以,该钟可看成是我国大钟演变过程中一口过度钟的典型。在钟身的大方格内铸有很多铭文,除了“皇帝万岁,重臣千秋,风调雨顺,法轮常转”16个大字外,还有“皇帝乾道三年岁次丁亥十一月初一,江西隆兴府铸造”以及捐资者姓名等铭文,至今字迹清晰可见,光洁如新。同时,该铜钟的钟壁在钟口处外侈,使钟身呈喇叭形,是明、清两代喇叭形铜钟的先导。

图16 南华寺宋代铜钟

据南华寺僧人介绍,该钟的铸造较为特殊,事先将铜钱串成钟体状,作为胎骨,然后,再浇铸铜水。大铜钟的泥范分成六段,一次整铸而成,铸造质量上乘。自从钟楼挂上大铜钟后,每逢清晨、傍晚,僧侣们进殿念佛,烧香礼拜,都要敲响大钟,使洪亮、悠扬的钟声,回荡在深山之中,特别是暮色苍茫的傍晚,使人们仿佛处于无比美妙的境界之中,故素有“南华晚钟”之美称,是著名的曲江胜景之一。

4 元代大铜钟

元代存世不到一百年,且实行严酷统治,但元朝统治者对佛教和道教倒很重视,故也留下一定数量的佛钟和道钟,据初步统计,现存的元代大铜钟共6口,即:北京古钟博物馆收藏的元朝佛钟,高2.13m,铸于元至元八年(1271年);湖北荆州博物馆钟釜亭保存的元代铜钟,高1.5m,铸于元至大二年(1309年);福建漳州南山寺铜钟,高2.2m,铸于元延祐六年(1319年);广东省东莞市博物馆收藏的资福寺铜钟,高1.95m,铸于元至正六年(1346年);江西贵溪上清镇天师府钟亭内保存的上清宫道钟,高2.62m,铸于元至正十一年(1351年);福建泉州开元寺保存的晋南布金院铜钟,高1.82m,铸于元至正二十四年(1364年)。而浙江省的几口元代大铜钟,都已不存在了,例如:浙江桐乡县崇福寺的元代大铜钟,重万斤,铸于元延祐七年(1320年),已没有了;浙江海盐县澉浦镇钟楼上的元代大铜钟,高2m,重五千多斤(2500k g),可惜在“文革”动乱中被毁坏了。从现存的元代大钟来看,其口沿多为浅波形,连福建、广东这些南方省铸造的钟也不例外。现选2口元代大铜钟进行较详细的叙述。

4.1 南山寺铜钟

福建省漳州市的南山寺,是漳州著名佛寺,寺内保存的一口元代铜钟,是南山寺五宝之一。大钟通高为2.26 m,钟身高为1.85m,口径1.28 m,重1.3 t,铸于元代延祐三年(1316年),见图17所示。

图17 南山寺铜钟

铜钟基本完好,造型古朴、大方,但钟下部已有一条裂纹。钟钮为双头蒲牢,钟身中部一条粗大的凸棱纹,将其分为上、下两部分,上、下又各有5个大方格,方格内没有铸任何图案,只有下部一些方格内刻有铭文:“漳州路南山崇福禅寺仅募众缘,铸造洪钟一口,永镇山门,上祝圣寿,下报檀恩。延佑丙辰仲夏志。三山炉主萧大有。”另一格内刻有铭文:“漳城南圆山——延佑己未。”有人就以延佑己未(1319年)为大钟的铸造年代,这不确切,还是以延佑丙辰(1316年)铸造为合适。大铜钟的钟口为五耳浅波形,既非六耳波形钟,又不是八耳波形钟,这在我国古钟中是非常特殊的。为此,作者对福建各地的古钟作了初步调查,发现福建的平口钟、六耳波形钟、八耳波形钟很少,大多数古钟都是五耳波形钟,从现存最早的福建龙岩后唐天成二年(927年)铜钟和政和县后晋天福四年(939年)铜钟起,就已经是五耳波形钟了,北宋时南安县宋皇祐三年(1051年)铁钟和南宋的泉州净慈禅院宋绍兴二年(1132年)铜钟,也都是五耳波形钟,到元代时,除南山寺钟外,龙岩市元大德十年(1306年)铁钟和泉州市晋南布金院元至正二十四年(1364年)铜钟也是五耳波形钟,直到明、清时,泉州市崇福寺明洪武二十年(1387年)铜钟、南平市明宣德六年(1431年)郑和铜钟以及泉州市甘露戒坛清康熙九年(1670年)铜钟等,仍采用五耳波形钟的形式,可见,五耳波形钟是福建省古钟的一大特点。

过去,由于大铜钟身上留有铜钱等的痕迹,故有一个传说。相传此钟在冶铸时,寺中和尚曾四出化缘,其中,一个孤老妇人,献出一枚铜钗,另有一个乞丐,捐出两枚铜钱。但化缘和尚对此未予重视,因而,在冶铸铜钟时,并未将其投入炉中。结果,几次熔炼浇铸,钟身上总留有三个破洞,其声不扬。后来,寺中方丈查问此事,并说“敬佛之心不因财物多少而分轻重”,逐将铜钗等3件铜器加入炉内,才炼出没有洞孔的大钟。而且钟声音色优美,声闻数里。至今,钟面上尚可看到一个铜钗、二枚铜钱的痕迹。它告诫人们一定要平等待人,不可轻视穷人,这也算是到南山寺访古,给人们的有益启发吧。

4.2 天师府铜钟

江西省贵溪县上清镇的“天师府”,是道教历代张天师的起居之所,全称“嗣汉天师府”,在天师府大院内的钟亭里,放置着一口元代大铜钟,见图18所示。大铜钟的钟身高度为2.25m,加上钟钮,则通高为2.62m,铜钟的口径为1.55m,重量达5 t,铸于元代至正十一年(1351年),是现存元代最大的铜钟。该钟原挂在上清宫的钟楼上,为元代著名道钟,是历代天师奉祀神仙的重要法器。民国十九年(1930年)曾遭火灾,到“文化大革命”动乱期间,上清宫所有建筑都被毁,两块元代古碑亦被打碎,元代大铜钟的钟钮亦受到部分损坏,但终算幸存保存下来,成为道教圣地上清宫历史的唯一重要物证。好在天师府没有被破坏,故在1971年时,将大铜钟移至天师府内保存。

大铜钟的钟钮为双头蒲牢,因局部损坏,故现在的蒲牢已不能将大钟挂起,只能将大钟放置在钟亭内的地上。铜钟的钟肩,有一圈莲瓣形纹饰,其下有8枚均布的乳钉。在钟身的中部,有多道凸弦纹,将钟身分成上、下两部分,上、下各有4个横着的大长方格,并和4个竖放的长方格互相间隔,大长方格内都铸有铭文和图案。铭文中除铸有“玉皇宝浩”篆体字外,还有临川进士朱厚的隶书钟铭,系元代大书画家方纵义所手书。由铭文可知,该钟是第40代天师张融德,会同上清宫提点戴永坚、提举知宫龚同德等,于元惠宗至正十一年,在杭州路富阳县铸造的。大长方格内还铸有玉兔等图饰,同样反映出道教的色彩。在钟身上部4个竖长方格内,每个格内都铸有4字,合起来,则为“皇图巩固,大道兴行,风调雨顺,国泰民安”16个篆体大字铭文。下部的4个竖长方格,则是空白,没有铭文和图案。钟口为八耳浅波形,八耳的上面铸有八卦符号,这也是道钟常有的图饰。整个铜钟造型优美,通体光洁,铭文和图饰仍然秀丽、清晰,铸造技术精良,工艺水平一流,是我国古代道钟中的精品。

图18 天师府铜钟

5 中国钟王——永乐大钟

图19 永乐大钟

北京市西北郊的觉生寺(大钟寺),现为北京古钟博物馆,其钟楼内有一口明代铸造的永乐大铜钟,见图19所示。大铜钟的钟身高4.5m,通高5.6 m,最大直径3.3m,重量达46.5 t.于明代永乐十八年(1420年)前后铸造的。该钟是我国古代最高的大钟,也是钟身上铭文最多的大钟,被称为“中国钟王”,成为世界上最著名的古代大钟之一。永乐大钟的铸造,是和明成祖永乐皇帝在“靖难之变”中夺取王位以及迁都北京两大事件有关。按照“唯功大者钟大”的祖宗成法,永乐皇帝下令铸造了这口大钟[14]。大钟上除铸满佛教经咒外,还铸有“敬愿大明永一统”的铭文,表明了统治者的意愿。所以,永乐大钟既是佛钟,又是朝钟。永乐大钟铸成后,到万历年间(1573年—1619年),因汉经厂迁址,大钟移至万寿寺。清雍正末年,觉生寺建成后,雍正皇帝认为此寺乃风水宝地,宜悬大钟,遂令建大钟楼,但直到清乾隆八年(1743年),才将永乐大钟悬挂于钟楼之上,从此觉生寺就俗称大钟寺。大铜钟的钟钮为桥形;钟身内外铸满铭文,钟口微向外扩,使钟体成喇叭形;大钟口沿呈八耳浅波形,钟裙上只有一个撞击圆座,与其对应的另一侧钟裙上,并没有铸撞击圆座,而是铸了款识铭:“大明永乐年月吉日制”。资料[14]认为大钟有“五绝”,即五大特点:

1)形大体重,历史久远

永乐大钟高5.6m,重46.5t,是中国古代数一数二的大钟,虽不是世界上最大、最重的大钟,但也挤身于世界上最大一批铜钟之中,而其铸造年代,却是世界上最大一批铜钟之中最为久远的。

2)铭文字数最多,是书法艺术的精品

大钟里里外外,都铸满了铭文。其中有:用汉文写的永乐皇帝御制的“诸佛世尊如来菩萨尊者神僧名经”,和“妙法莲花经”等8部佛教经典,“大明神咒回向偈”、“破地狱真言”等8项咒语,以及佛教故事等,共22万字,还有用梵文写的17种佛教经咒,合计总共有23万184字。是中国和世界上铭文最多的大钟。铭文字体婉丽、典雅,是明初馆阁体书法艺术的代表作,长达23万余字,笔笔工整,字字隽秀,实属书法艺术的精品。见图20所示。

3)具有一流的声学特性

永乐大钟的钟声圆润、洪亮,而且传播距离远,古人称“声闻数十里”。这和世界第一大钟“俄罗斯钟王”形成鲜明对照,因为,1733年铸造的俄罗斯钟王,铸成后,一次也没有敲响过。而永乐大钟不但一直都能敲出圆润、洪亮的声音,而且能产生和谐的音调。由于大钟上下有不同的壁厚,因而产生出不同的振动频率,使大钟产生美妙的音响效果。所以,连日本著名声学专家北村音一教授也赞美说∶“是我听到的世界上最好、最美的钟声”。

4)大钟的悬挂装置有先进的力学结构

永乐大钟悬挂在钟楼主梁上,靠的是一根1m长、14 c m高、6.5 c m宽的铜销钉。而这根铜销钉要承受的力,竟是40多t的剪切力,是否安全就成了一个大问题。考察发现,铜销钉内铸进一根相当于中碳钢的芯子,经力学专家核算,完全能承受40多t剪切力,还可防止穿钉表面不平而造成的局部应力加大,而且又保证了钟体和钟钮的合理比例,确实是先进的结构。

5)高超的铸造工艺

永乐大钟是采用我国传统的地坑泥范法铸造的,钟体光洁匀滑,所铸23万多字,字字精美清晰,合范缝也成了五条精致的装饰线。大钟不仅表面质量上乘,内在质量亦属一流。据化学分析得知,大钟成分为:ω(C u)为 80.54%、ω(S n)为 16.11%、ω(P b)为1.12%.合金比例适当,而且,是在铸钟的最佳配比范围之内。大钟既经得起重击,又保证了音质,充分说明大钟铸造工艺的高超。

(未完待续)