农民工的权益谱系与公共政策保护研究

李超海

(广东省社会科学院,广东 广州 510610)

农民工在“血汗工厂”从事“血汗劳动”(陈佩华、萧裕均,2011)的事实深刻揭示了在全球化生产体系农民工所面临的社会排斥和权益被侵害的社会事实。不管长江三角洲还是珠江三角洲,大多数农民工需要在劳动密集型企业中忍受恶劣的劳动生产环境,接受极低的工资、极长的工时和不健康的工作环境。此外,农民工在社会保障、教育与住房、公共产品供给、政治权利等方面都都不能享有与城市居民同等的待遇。作为新生的社会阶层(王春光,2005)和工业社会的边缘社会群体,农民工的地位弱势和社会疏离不仅影响经济发展和社会稳定,而且迫切需要借助外在力量予以解决。

一直以来,从中央政府到地方政府相继出台了各种政策和制度对农民工权益进行干预和保护。工资支付保障制度维护了农民工的工资权利,工伤保险和养老保险制度保障了农民工的社会福利,公租房和廉租房确保了农民工在城市的居住权,公办小学向农民工子女开放保障了农民工子女的受教育权,积分入户政策提供了享有城市居民同等市民权的机会,从农民工群体中招录公务员确保了农民工的政治权。可见,政府自上而下设计了一整套涵盖农民工经济利益、政治权利、居住教育权益的制度体系,期望改善农民工的劳动境遇和维护农民工的合法权益,但是政府自上而下设计的保护农民工权益的政策措施是否与农民工自下而上的权益需求相匹配呢?从农民工的立场和角度出发,他们具有怎样的权益认知以及对不同权益的需求排序情况?本文计划利用中山大学社会学与社会工作系教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“农民工权益保护理论与实践研究”课题组2010年在珠江三角洲地区进行的问卷调查数据,自下而上的探讨农民工视角下的权益认知与权益排序情况,进而为政府建立双向互动的农民工政策保护体系提供借鉴和建议。

一、权益谱系的概念、视角与变迁

1.权益谱系概念

谱系在中国汉语大辞典中的基本要义是指“家谱上的系统”或“物种变化的系统”。谱系概念强调一种多因素构成的复杂体系,在该体系中,不同子类别呈现出由基础向高级的蔓延发散,不同子系统随时空变化而进化发展。权益谱系借鉴了谱系的系统特征和进化特性,认为农民工权益是由劳动权、市民权和健康精神权等不同层次、不同内容构成的等级体系,其中劳动权是指农民工作为劳动者享受工人阶级的基本待遇,在就业、流动、培训、劳动回报等方面享有工人阶级的待遇;市民权是指农民工作为城市居民享有城镇居民同等的社会保障、社会福利、教育、医疗、住房、政治和发展权益等等;健康精神权是指农民工作为社会公民应该具备躯体健康、精神健康和社会适应能力完好,在劳动生产过程和日常生活确保个人的生命、健康和精神不受侵害。目前,农民工在流动、生存、就业、基础性社会保障等方面的劳动权益基本得到确认,但是作为完整的劳动主体和市民主体,其劳动权和市民权没有得到有效保障,而农民工的精神健康状况一直被政府和社会所忽视和遗忘。

可见,权益谱系既包含不同层面的子系统内容,又指出子系统的发展进化趋势,是一个涵盖了静态结构和动态发展的复合体系。农民工权益谱系同样包含两重面向:静态结构的权益谱系区分了农民工从流动、进城、生存、居住到发展不同阶段的权益内容;动态结构的权益谱系指出了农民工从享有工人阶级的劳动权益,到城镇居民的市民权益,最后到公民社会的精神健康权逐步进化的变化趋势。因此,权益谱系概念涵盖了农民工市民化过程中不同阶段的权益内容、政策保护和发展走向,成为我们理解农民工权益构成、发展和制定农民工权益保护政策的基础和前提。

2.农民工权益谱系视角

农民工权益谱系是一个复杂的体系,既受经济社会发展阶段的制约,也受政治文明和道德规范的影响,还与政府监管和公民社会发育密切相关。经济发展阶段和发展周期不同,农民工权益谱系的基本内容会存在差异,政府的治理和干预的侧重点会有所区别,学界研究农民工权益保护的立场和关注点会发生变化,农民工对自身权益保护的需求和期待也会调整。当前,有关农民工权益谱系的研究与实践可以区分为两大视角:一种学术的理论视角,另一种是政府管理的政策视角,前者讨论了农民工权益的分阶段发展过程中的基本内涵和进化历程,后者呈现了农民工权益保护过程中地方政府的干预策略和治理机制。不管是学术的理论视角还是政府管理的政策视角,都带有自上而下的、外部干预的他者立场,并期望透过逐步改良的方式来实现农民工权益维护的整体目标。

(1)理论视角

陈映芳(2005)将农民工在城市中的身份与权利问题界定为“市民权”问题,由于不具备城市户籍身份的“非市民”地位,造成农民工在城市中无法得到与本地城市居民相同的劳动、生活、医疗、社会保障、受教育、选举等的权利和待遇。王小章(2009)则从公民权视角探讨了农民工的工业公民权问题,作为劳动者,农民工在企业内部所应该享有的基本劳动权利受国家劳动法律的保护。此外,工业公民权分为为社会生存权与政治权利,前者指与劳动者生存密切相关的劳动力再生产条件,后者指在劳资纠纷申诉和抗争方面的权利。蔡禾(2010)认为农民工权益包括底线型权益和增长型权益,前者是指由国家法规明文规定的工资收入、工作时间、社会保险、劳动保护等,后者是农民工指与与企业利益增长、社会发展保持同步的利益。农民工权益正在经历由“底线型”利益向“增长型”利益转变。陈佩华(2011)将农民工权益区分为维权与扩权,其中维权属于一种被动行为,只有当某人的权利在法律上被侵犯时,才会需要维护,维权概念限制了农民工主动争取权利的诉求和表达,而扩权具有主动地寻求“体面劳动”的积极意义,并赋予农民工超越现有制度边界争取个人权益的主动权。孙中伟等(2011)认为中国劳工权益保护应该从保障基本生存权向保障发展权转变,劳工政策应该从侧重个体赋权转向集体赋权与个体赋权相结合,才能帮助劳工共享中国经济社会发展成果。

(2)政策视角

农民工作为制度建构的一种社会身份,其权利实现和权益保护与国家出台的农民工政策和法规密切相关。某种程度上,农民工的权利获取与权益保护过程可以等同为国家颁布的各种政策文件和制度规定的变迁历程。蔡禾(2010)梳理了自1978年以来国家颁布的各种农民工政策与制度指出,农民工在城市的权利包括就业权、社会保障权和市民权。从改革30年来国家政策保护的历程来看,农民工大致经历了从就业权向职业保障权,再向市民权发展的变迁过程。

1993年党的第十四届三中全会提出“改革劳动制度,逐步形成劳动力市场”标志着农民工在城市的就业权利得到承认。2003年,中共中央提出要“取消对农民进城就业的限制性规定,逐步统一城乡劳动力市场,加强引导和管理,形成城乡劳动者平等就业的制度”。这些政策为农民工在城乡之间“平等流动”和在城市“自主择业和平等就业”奠定了坚实的基础。

农民工社会保障权始于社会保险权利。2004年6月,劳动和社会保障部在《关于农民工参加工伤保险有关问题的通知》中强调:“农民工参加工伤保险、依法享受工伤保险待遇是《工伤保险条例》赋予包括农民工在内的各类用人单位职工的基本权益,各类用人单位招用的农民工均有享受工伤保险待遇的权利。”2004年6月,劳动和社会保障部还出台了《关于推进混合所有制企业和非公有制经济组织从业人员参加医疗保险的意见》规定,明确要求“各地劳动保障部门把与用人单位形成劳动关系的农村进城务工人员纳入医疗保险范围”。

农民工市民权利中最早开始的是农民工子女的教育权。2003年国务院转发教育部文件规定“进城市务工就业农民流入地政府负责进城就业农民子女接受义务教育,以全日制公办中小学为主”;2008年中央一号文提出“坚持以公办学校为主接受农民工子女就学,收费与当地学生平等对待”。2008年,中央一号文件强调,中央和地方政府要做到“提供符合农民工特点的低租金房屋,加快大中城市户籍制度改革,探索在城镇有稳定职业和固定居所的农民登记为城市居民的办法”,解决好农民工的居住问题,尊重和维护好农民工在城市的居住权利。同年,正在起草制定中的《中华人民共和国社会救助法(征求意见稿)》明确提出,农民工作为中华人民共和国的公民享有“申请和获得社会救助的权利”。农民工的选举权也被政策确认,2007年第十一届全国人民代表大会代表名额和选举问题的决定草案中首次提出,“中国将首次在不断壮大的农民工队伍中产生全国人大代表”;

此外,2008年1月1日实行的《中华人民共和国劳动合同法》,即俗称的“新劳动合同法”在明确劳动合同双方当事人的权利和义务的前提下,重在对劳动者合法权益的保护,被誉为劳动者的“保护伞”,尤其是有关无固定劳动期限劳动合同的规定大大保护了处于弱势的劳方权益。2010年1月1日《城镇企业职业基本养老保险关系转移接续暂行办法》规定,包括农民工在内的参加城镇企业职工基本养老保险的所有人员,基本养老保险可在跨地区就业时同时转移。2012年国务院颁布实施《关于批转促进就业规划(2011~2015年)的通知》规定,在“十二五”期间,我国将形成正常的工资增长及时,职工工资收入水平合理较快增长,最低工资标准年均增长13%以上,从根本上保证了劳动者权益与企业发展同步进行。

3.农民工权益保护变迁

学界理论研究揭示了农民工权益的内涵和保护方向,政府管理文本呈现了农民工权益保护的政策变迁历程,理论研究和政策变迁都表明农民工权益的保护不能一蹴而就,而是与经济发展、政府管理、制度变迁、道德规范、社会舆论和公民意识等因素的综合变化密切相关。从农民工权益内容分布来看,最基础的是农民工劳动权益,包含就业权、流动权、社会保障权等等;其次是市民权,包括受教育权、居住权、选举权、城市公共产品享有权等等;最高层面的生命健康与精神权益,包括身心健康、生命尊严和精神状态良好。

就农民工劳动权益的保障进展来看,由于农民工的劳动权利是制度建构的结果,农民工的劳动权益是政策确认的过程,因此,国家政策和法律制度在保护劳动权益方面扮演着重要角色。政府在保护农民工劳动权益过程中遵循逐步推进的原则,采用先易后难的策略,并且根据情势变化不断调整和完善,建立了一条具有中国特色的劳动者赋权道路。此外,在政府政策和法律法规赋权给农民工的过程中,农民工也逐渐发展出各种形式的维权手段和利益表达方式。因此,农民工权益内涵伴随着农民工的产业工人化和市民化发展而不断充实和完善,农民工权益保护政策依据经济发展形式和农民工群体变迁而不断改进和调整,自上而下的行政赋权和自下而上的农民工维权构成了转型时期中国特色的社会事件。

二、研究视角、研究框架与数据来源

1.本文视角

学界有关农民工劳动权益的划分,多从学者主观角度理解和认知,通过人为地主观设定将农民工权益进行类型区分,没有从农民工自身角度进行权益划分,忽略了农民工的主观的利益诉求,没有充分反映农民工的能动性和主体性。有关农民工劳动权与市民权的类型划分,将劳动者的一般权利与户籍身份分割开来,事实上否认了农民工的劳动力生产与再生产的统一,带有浓厚的城市主义立场来看待农民工;底线型权益与增长型权益遵循进化论精神,简单认为农民工权益保护实现从生存权益到发展权益的单向度进化,忽略了社会发展的复杂性和社会进化的曲折性;所谓维权和扩权的划分,虽指出了维权行为的消极性和扩权行为的积极性,但具有明显的个体主义立场,忽视了宏观的制度限制和结构制约。

站在农民工的利益和立场,从农民工的视角出发建立农民工的权益谱系可以解决理论视角和政策视角自上而下的局限性,通过对农民工的权益进行类型区分和谱系续碟可以区分出农民工不同的权益分布和轻重缓解,从而可以有效地理解哪些利益在实践上最重要的,哪些需要政府迫切需要解决,从而可以有效地缓解社会矛盾和减少社会冲突,降低农民工的不公平感和社会怨恨,并对政府的政策制定和社会治理提供借鉴。因此,在权益谱系观点看来,农民工的权益保障分为绝对权益和相对权益,那相应地农民工的权益保护存在层次之后、先后之分和难易之分。其中,绝对权益属于基础性的权益体系,需要优先满足,并且实现也相对容易;相对权益属于高层次的权益体系,可以渐进满足,并且实现起来相对困难。

2.研究框架

与理论研究和政府治理的自上而下的研究视角不同,本研究计划利用农民工眼中的权益谱系及内容分布,通过将农民工权益区界定为劳动权益、市民权益和其他权益三大类型,其中劳动权益列举了工资、工时、劳动安全卫生、劳动合同、平等就业、职业培训、女工保护、社会保险和福利;市民权益列举了政治权益、子女教育、住房、社会保障、公共产品和户籍;其他权益作为开放题由农民工填答。在此基础上,建立了农民工权益谱系及内容分布的指标体系,并由被访农民工根据自己的实际情况进行选择和填答,从而得出了农民工视角下的权益谱系分布情况。

理论上讲,农民工的劳动权益和市民权益是融为一体的,前者对应工人阶级的劳动者身份,后者对应城市居民的市民身份。但在实际运作过程中,由于历史的因素、现实情况、经济发展阶段、制度变迁和政府管理重心等因素的影响,农民工的劳动力生产和再生产之间存在着拆分,进而影响农民工只能选择性地、分散享有劳动权益或市民权益中的部分内容或某方面内容。正因为农民工权益的分散、局部和选择性享有,研究农民工视野中的权益谱系及等级分布才具有了可行性,进而在现有的制度设置、政府治理、经济发展和农民工群体变迁之间有效区分农民工的绝对权益和相对权益,及其分析政府的政策发展趋势,制定有针对性地的农民工政策保障机制提供新的信息和借鉴。

3.数据来源

本文研究数据来源于中山大学社会学与社会工作系刘林平教授作为首席专家承担的2009年教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“农民工权益保护理论与实践研究”于2010年 7~8月在珠江三角洲地区和长江三角洲地区19个城市进行问卷调查的结果。调查对象为珠三角地区和长三角地区19个城市中跨县(区)域流动、具有大专学历及以下的、正式在企业或单位就业者。由于无法做到随即抽样,通过计算珠三角地区和长三角地区被调查城市外来人口比例作为样本分配的基本依据,在控制性别、行业和地区分布的基础上,总共发放调查问卷4254份,回收有效问卷4152份,有效回收率为97.6%。在回收的有效样本中,有过权益受损的样本为250(6.0%)人,没有利益受损的样本为3902(94.0%)人。本文将利用本次问卷调查的数据,分别讨论农民工总体、利益受损农民工和无利益受损农民工的权益谱系内容分布及其差异情况。

三、农民工视角的权益谱系与权益受损关系分析

1.样本情况

本次调查总共在珠三角地区9城市获得2046份样本,在长三角地区10城市获得2106份样本。其中男性样本2253人,占54.3%,女性样本1899人,占45.7%;农业户口3494人,占84.2%,非农业户口658人,占15.8%;未婚1695人,占40.8%,已婚2398人,占57.8%,离婚丧偶58人,占1.4%;小学及以下661人,占16.1%,初中1797人,占43.7%,高中711人,占17.3%,中专417人,占10.1%,技校106人,占2.6%,大专424人,占10.3%。

2.农民工视角下的权益谱系

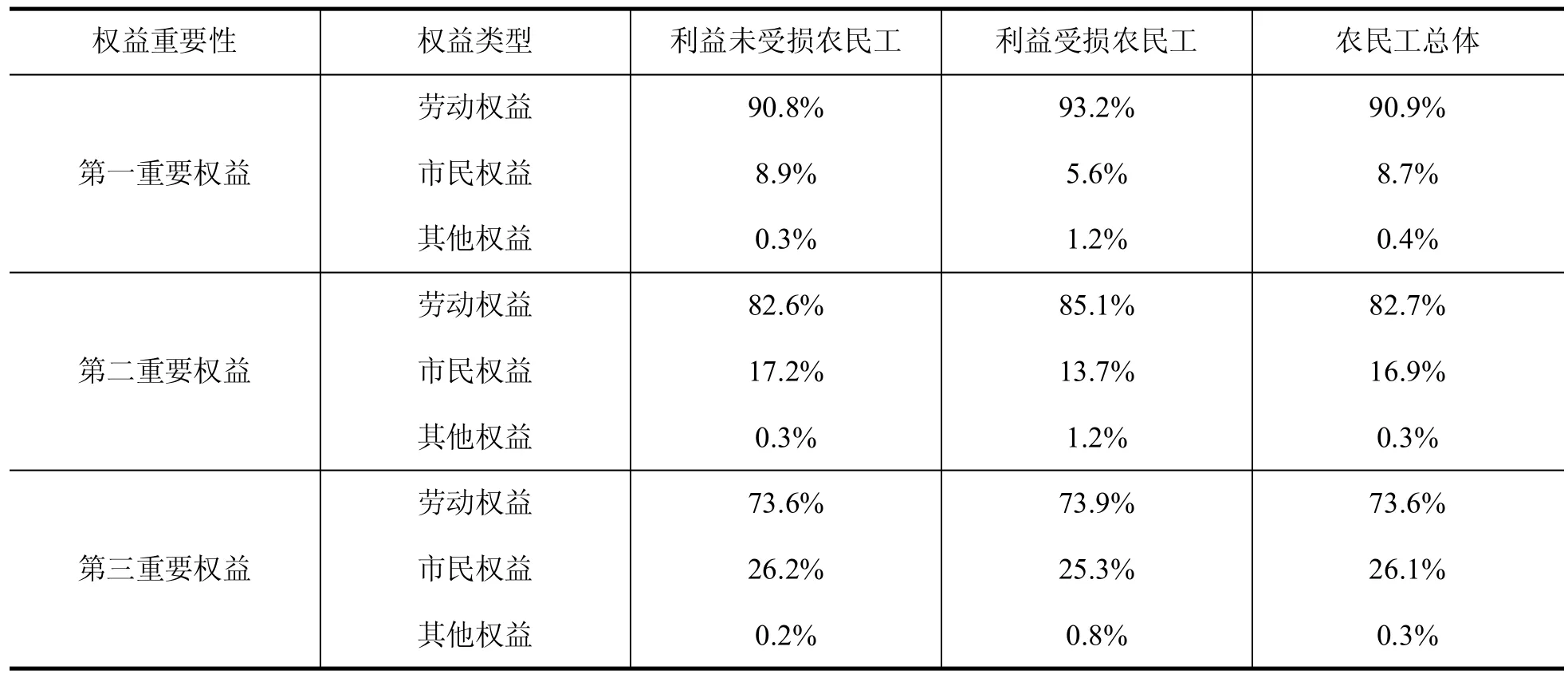

农民工权益受到不同程度的侵害是众所周知的社会事实,中央政府和地方政府出台的各种保护农民工权益的政策和法规取得了较大成就也是社会事实,但农民工自身如何看待他们的权益内容及如何对不同权益内容进行排序呢?调查结果表明,从第一重要权益到第三重要权益,选择劳动权益的比例由90.9%逐渐下降到82.7%和73.6%,选择市民权益的比例由8.7%逐渐上升到16.9%和26.1%。

利益受损农民工和利益未受损农民工在第一、第二和第三重要权益中对权益类型的认知结构基本一致,唯一的差别就在于利益未受损农民工对选择市民权益的比例分别高于利益受损农民工,但选择劳动权益的比例却分别低于利益受损农民工。在不同类型的权益重要性中,利益受损农民工更重视劳动权益,而利益未受损农民工更重视市民权益。

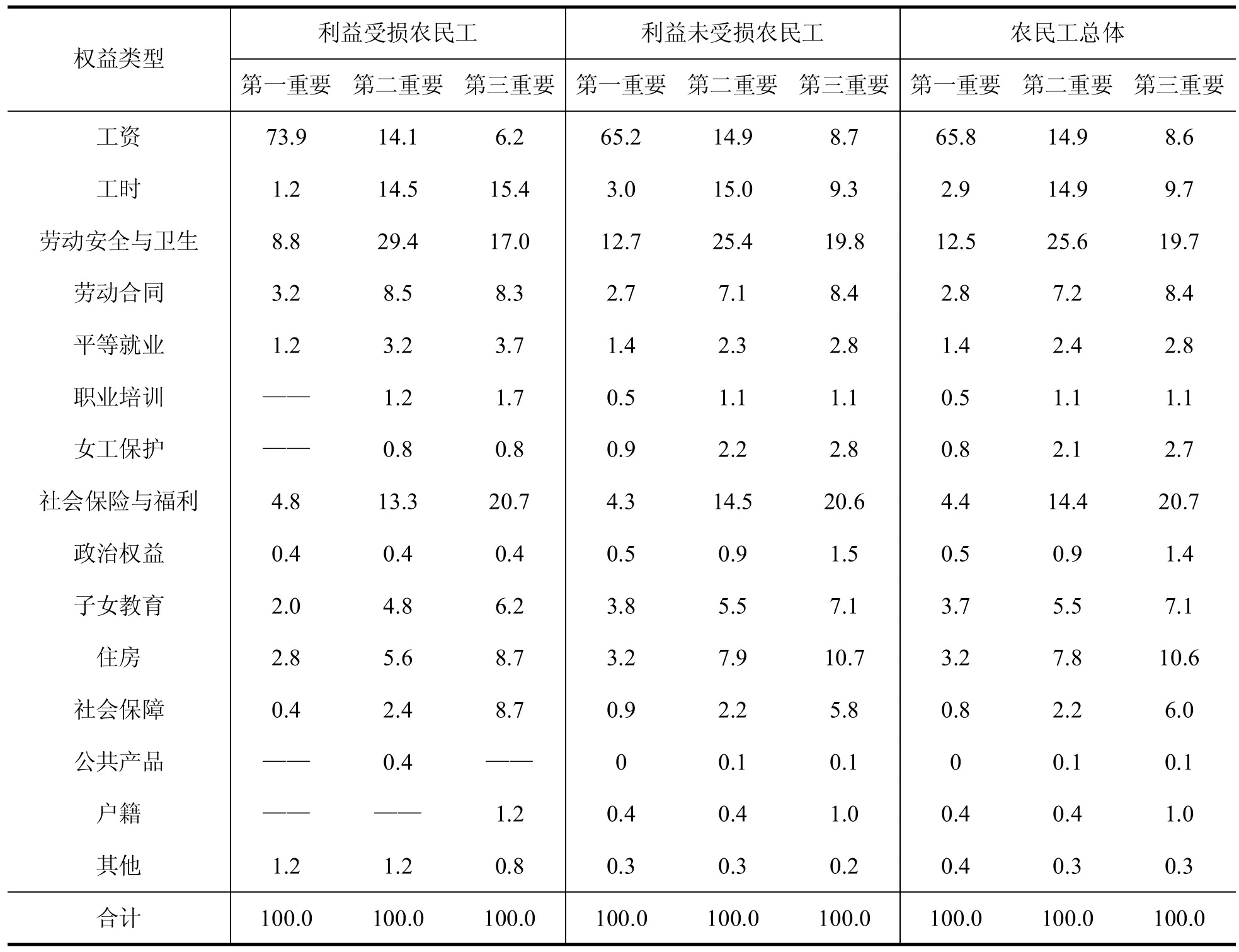

就农民工权益谱系清单来看,在第一重要权益中,农民工总体有 65.8%选择工资,其次是12.5%选择劳动安全与卫生;利益受损农民工有73.9%选择工资,其次是8.8%选择劳动安全与卫生;利益未受损农民工有65.2%选择工资,其次是12.7%选择劳动安全与卫生。

表1 农民工自身对权益谱系的认知与划分

在第二重要权益中,农民工总体有25.6%选择劳动安全与卫生,其次分别有14.9%选择工资与工时,再次有14.4%选择社会保险与福利;利益受损农民工有29.4%选择劳动安全与卫生,其次是14.5%选择工时,再次是工资是14.1%,第四位是13.3%选择社会保险与福利;利益未受损农民工有 25.4%选择劳动安全与卫生,其次是15.0%选择工时,再次是14.9%选择工资,第三位是14.5%选择社会保险与福利。

在第三重要权益中,农民工总体有20.7%选择社会保险与福利,其次是19.7%选择劳动安全与卫生,再次是10.6%选择住房;利益受损农民工有20.7%选择社会保险与福利,其次是17.0%选择劳动安全与卫生,再次是15.4%选择工时;利益未受损农民工有 20.6%选择社会保险与福利,其次是19.8%选择劳动安全与卫生,再次是10.7%选择住房。

农民工眼中第一重要权益中,首选均为工资,次选均为劳动安全与卫生;农民工眼中第二重要权益中,首选均为劳动安全与卫生,次选均为工时,再次为社会保险与福利;农民工眼中第三重要权益中,首选均为社会保险与福利,次选劳动安全与卫生,再次为住房。从第一重要权益到第二重要权益再到第三重要权益,农民工的权益清单呈现出从工资到劳动安全与卫生、再到社会保险与福利逐步进化和依次提升的权益格局。

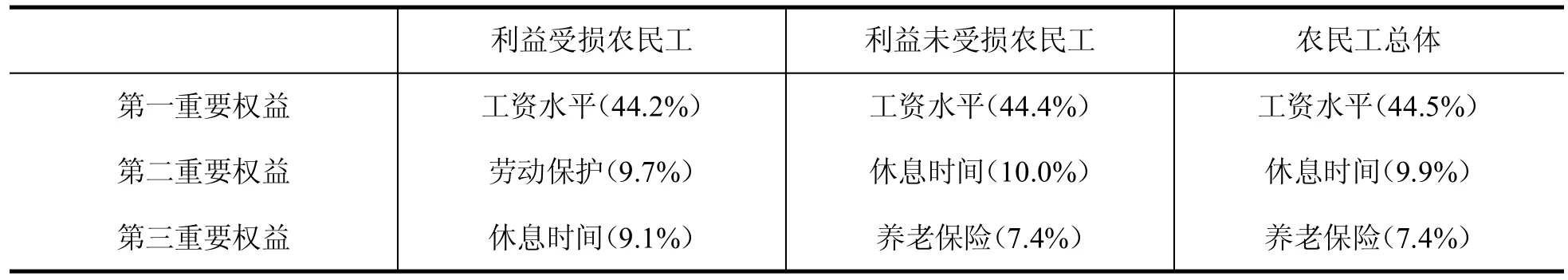

就权益内容细分情况来看,利益受损农民工认为第一重要权益为工资水平,占44.2%;第二重要权益为劳动保护,占9.7%;第三重要权益为休息时间,占9.1%。这三项类型分属于劳动权益中的工资、劳动安全卫生和工时。

表2 农民工自身对权益清单内容的选择(单位:%)

利益未受损农民工认为第一重要权益为工资水平,占44.4%;第二重要权益为休息时间,为10.0%;第三重要权益为养老保险,为7.4%。这三项类型分属于劳动权益中的工资、工时和社会保险与福利。

农民工总体认为第一重要权益为工资水平,占44.5%;第二重要权益为休息时间,占9.9%;第三重要权益为养老保险,占7.4%。这三项类型分属于劳动权益中的工资、劳动安全卫生和工时。

可见,农民工权益认知与劳动过程和劳动场所密切相关,工资水平所代表的劳动回报、休息时间所代表的劳动时间和养老保险所代表的劳动保障是农民工最关心的权益内容,提高工资水平、缩短劳动时间和获得养老保障是农民工最为关注的劳动权益。利益受损农民工和利益未受损农民工的权益认知存在细微差异,利益受损农民工分别重视劳动回报、劳动保护和劳动时间,利益未受损农民工分别关注劳动回报、劳动时间和养老保障。

3.农民工权益认知与权益受损关系研究

表3 农民工自身对具体权益内容的选择

农民工视野中的权益谱系与学界理论探讨的从生存型向发展型转变、从工业劳动权向市民权变迁的观点基本一致,从第一重要权益到第二、第三重要权益,农民工选择劳动权益的比例在逐渐降低,选择市民权益的比例相应增加,并且农民工的权益清单呈现出从工资到劳动安全与卫生、再到社会保险与福利逐步进化和依次提升的权益格局。与学界理论探讨的权益演变趋势不同的是,农民工显然更加重视基础性的劳动权益,从第一重要权益到第二、第三重要权益中,农民工选择比例最大的分别为工资水平、休息时间和养老保险等有关劳动力生产和劳动过程中的绝对权益。利益受损农民工和利益未受损农民工对具体权益的选择存在细微差异,利益受损农民工更关心工资水平、劳动保护和休息时间,利益未受损农民工更重视工资水平、休息时间和养老保险。

既然农民工对权益谱系有自身的看法和立场,这种看法和立场或多或少会影响他们的利益表达和利益抗争行为。换句话说,农民工对权益谱系的认知和权益内容重要性的划分会怎样影响他们的利益受损和抗争行为呢?下面,本文将利用调查数据进行具体分析。

(1)因变量

调查问卷中询问了“2009年8月1日以来您是否有过权益(如工资待遇、劳动保护等)受到侵害的经历”,0表示没有,1表示有。

(2)自变量

自变量包括背景变量和权益认知变量。其中背景变量包括性别(1男,0女),年龄(定距变量),婚姻状况(1未婚,2离婚丧偶,3已婚,建立以未婚为参照的虚拟变量),教育程度(1小学、2初中、3高中中专与技校、4大专,建立以小学为参照的虚拟变量),地区(0长江三角洲地区,1珠江三角洲地区);权益认知变量包括第一重要权益(1劳动权益、2市民权益、3其他权益,建立以其他权益为参照的虚拟变量)、第二重要权益((1劳动权益、2市民权益、3其他权益,建立以其他权益为参照的虚拟变量)、第三重要权益((1劳动权益、2市民权益、3其他权益,建立以其他权益为参照的虚拟变量)。

由于因变量“是否有过劳动权益受到侵害”属于二分类别变量,适合建立Logistic回归模型对其进行分析。因此,农民工劳动权益是否受到侵害的回归模型为:

农民工i(i=1,2,…,n)的劳动权益是否受到侵害是农民工个体特征(Ti)和权益认知(Ri)的函数。

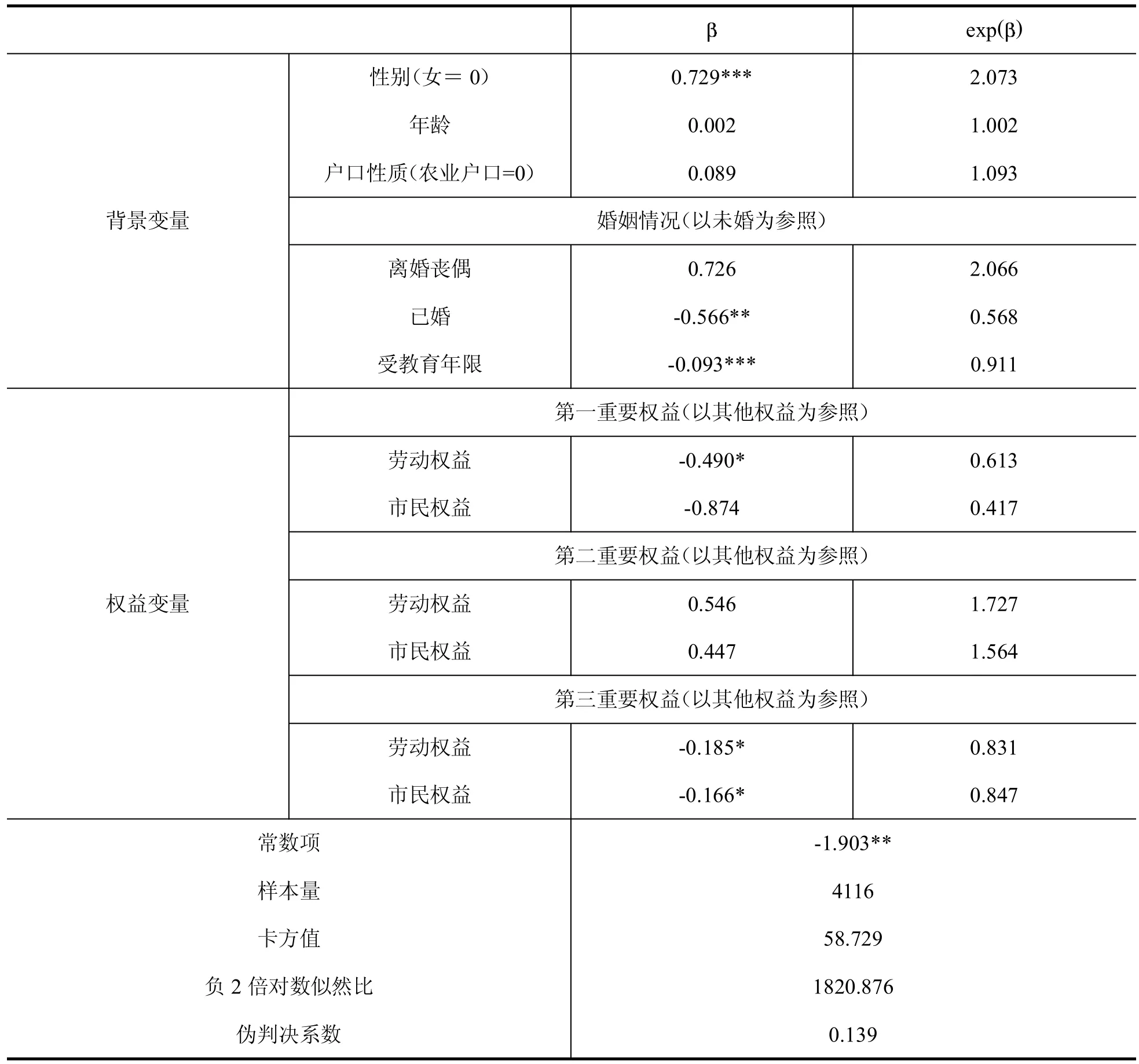

回归结果表明,男性农民工比女性农民工遭遇权益受损的概率是女性的1.073倍,已婚农民工相比未婚农民工遭遇权益受损的比例要低43.2%,受教育程度越高,遭遇劳动权益被侵害的概率越低。农民工权益谱系的划分与认知对农民工权益是否受侵害有重要影响,在第一重要权益中,相比认为其他权益重要的农民工,认为劳动权益越重要的农民工,自身遭遇权益被侵害的可能性越低;在第三重要权益中,相比认为其他权益重要的农民工,认为劳动权益和市民权益越重要的农民工,自身遭遇权益被侵害的可能性越低。

>

表4 农民工权益是否受损的Logistic回归分析结果

四、理论解读与现实差异:趋同或差异与农民工权益政策保护

自上而下的理论研究和政策管理与自下而上的农民工视角,均揭示了农民工权益保护的逐步进化和由低到高的发展趋势。本研究揭示了农民工视角下的权益谱系和权益内容分布情况,虽然绝大多数农民工十分重视劳动权益,但随着劳动重要性的下降,关注市民权益的比例在逐渐提高,同时利益受损农民工更加关注劳动权益,而利益未受损农民工更加重视市民权益。在农民工权益清单中,从第一重要权益到第二重要权益再到第三重要权益,呈现出从工资到劳动安全与卫生、再到社会保险与福利逐步进化和依次提升的权益格局。在农民工权益的具体内容中,高工资水平、缩短劳动时间和获得养老保障是农民工最为关注的劳动权益,其中利益受损农民工分别重视劳动回报、劳动保护和劳动时间,利益未受损农民工分别关注劳动回报、劳动时间和养老保障。

虽然利益受损农民工和利益未受损农民工对劳动权益的关注存在细微差异,但从基础性的绝对权益向较高水平的相对权益的进化发展趋势是显著的。统计结果也表明,在第一重要权益中,劳动权益对减少利益受损有显著影响,而市民权益没有影响;在第二重要权益中,劳动权益和市民权益均对减少农民工利益受损没有影响;在第三重要权益中,劳动权益和市民权益均对减少农民工利益受损有显著影响。

理论研究、政策管理和农民工视角不约而同地显示农民工权益保护的逐步进化趋势,对于政府制定农民工利益保护政策提供了重要依据。对于以工作权、流动权和社会保障权为代表的绝对权益,应该坚持市场调节为主,政府干预为辅,建立农民工与企业之间的平等协商制;对于市民权、精神心理健康权为代表的相对权益,应该坚持政府干预为主,推进社会组织建设和加强社会管理,建立以公益型社会团体提供服务的多元共治机制。在发挥政府、市场、社会组织和农民工四方积极性的基础上,才能真正解决农民工的权益保护问题和实现建设和谐社会的目的。

[注 释]

[1]蔡禾.从“底线型”利益到“增长型”利益——农民工利益诉求的转变与劳资关系秩序 [J].开放时代,2010,(9).

[2]蔡禾.行政赋权与劳动赋权:农民工权利变迁的制度文本分析[J].开放时代,2010,(9).

[3]潘毅、卢晖临、严海蓉、陈佩华、萧裕均、蔡禾等.农民工:未完成的无产阶级化[J].开放时代,2009,(6).

[4]常凯.赋权给新产业工人[J].中国改革,2010,(9).

[5]陈映芳.“农民工”:制度安排与身份认同[J].社会学研究,2005,(3).

[6]陈佩华、萧裕均.沃尔玛的供应商工厂:血汗劳动[A].赵明华、赵炜、范璐璐.中国劳动者维权问题研究——中国工会法60年与劳动法15年[C].社会科学文献出版社,2011.

[7]刘灵芝.论基本权利谱系中的公民养老权[J].人民论坛,2010,(26).

[8]毛丹.赋权、互动与认同:角色视角中城郊农民市民化问题[J].社会学研究,2009,(4).

[9]王春光.农民工:一个正在崛起的新工人阶层[J].学习与探索,2005,(1).

[10]王小章.从“生存”到“承认”:公民权视野下的农民工问题[J].社会学研究,2009,(1).

[11]苏戴瑞.在中国城市中争取公民权[M].王春光、单丽卿译,杭州:浙江人民出版社,2009.

[12]孙中伟、黄鹏、党曦.集体赋权与个体赋能:21世纪以来中国农民工权益保护路径反思[C].(会议论文,未刊稿),2011.

[13]余晓敏.经济全球化背景下的劳工运动:现象、问题与理论[J].社会学研究,2006,(3).

[14]郑广怀.伤残农民工——无法被赋权的群体[J].社会学研究,2005,(5).