试析马山壮族三声部民歌与其人文生态环境

陈海霞

(广西民族大学 文学院,广西 南宁 530006)

文化“是一个民族在适应、利用和改造环境及其被环境所改造的过程中,在文化与自然互动关系的发展过程中所积累和形成的知识和经验,这些知识和经验蕴含与表现在这个民族的宇宙观、生产方式、生活方式、社会组织、宗教信仰和风俗习惯等等之中”。[1](P8)在与自然环境相适应的过程中,马山壮族群众创造了丰富多彩的民族传统文化,如岁时节令、人生礼仪、社会组织、宗教信仰、语言习俗以及衣、食、住、行等方面的文化习俗,正是这些文化要素构成了马山地区的人文环境。而马山的人文生态环境与自然生态环境共同影响马山壮族三声部民歌①的形成、发展和传承。

一、节庆与三声部民歌

马山壮族的传统节日和民歌有着密切关系,它对民歌的生成、传承与发展产生重要影响。法国学者葛兰言在他的著作《古代中国的节庆与歌谣》中对节庆与民歌的关系作如下论述:“歌谣是一种传统的、集体的创作,它们是根据某些已经习惯的主题在仪式舞蹈的过程中即兴创作出来的。从它们的内容显然可以看到,歌谣创作的场合是古代农业节庆中重要的口头表演仪式,而且,它们也因此成为一份直接的证据,来证明产生这些定期集会的情感。”[2](P6)传统民间歌谣的产生,是古代农业社会庆典的需要,民歌是节日活动中的重要内容,马山壮族的节庆民俗活动滋养了绚丽多彩的三声部民歌。

马山壮族地区的传统节日丰富多样,民歌在节日活动中起着非常重要的作用。其中主要的节日有春节、“三月三”歌节、敬牛节、端午节、中元节、中秋节、补粮节、元宵节等等,几乎月月有节 ,节节欢庆。特别是“每年春节、三月三、七月十四、八月十五等节日,实际上是歌节”。[3]众多节日激发了群众的兴趣,并参与到其中来,群众的积极参与,为民歌的产生创造了一个热烈的氛围。

九月初九,在当地叫做“补粮节”,也叫“敬老节”。节日当天,家中的晚辈要给长者大摆筵席庆贺,尤其是对于年满六十的长者,要开始给他“补粮”还要有一定的仪式。首先儿女们要准备好一个能装二十来斤大米的陶缸,里面装有寿米,在寿缸上还写上“寿米缸”字样,在自家厅堂中的八仙桌上摆上香案,把寿米缸放在桌面上,烧香点蜡,全家老少恭恭敬敬地坐在堂前,聆听请来的道公喃魔念佛,意为请天上掌管五谷的“神农”到场,给刚补的寿米赋以天地之灵气。喃魔完毕,儿女们将如数的寿米倒入缸内,用红布盖好,烧香供奉三天,然后将寿米缸放到父母床头边,供其往后食用。在节日当天给家中长者设宴席庆祝的时候,宾客中的歌手还要给长者唱歌庆贺,歌唱的内容主要是讲述父母养家的艰辛以及抚养孩子的不易。如:

古壮文: 陷勒睡下译 汉译:带儿躺下去,修又底跟主 时儿哭喝粥,科体也牙也 哭声咿呀咿,父母不得睡。 父母睡不得。又如:古壮文:浪勒科乐理 汉译: 若儿知情理,议父母情恩 忆父母情义,眉巴糯而分 有妻后(与父

母)分离,过后受眉福。 过后(让父母)就享福。…………

这些歌是三声部民歌中的南蛮欢调歌曲,用当地壮话演唱,朴实感人,深切地表达了对父母养育之恩的深厚情感。

壮族群众善于“把诗歌应用于生活的各个领域,以表达思想感情,叙事传后,喜庆祝福,交朋结友,酬唱择配。他们往往遇事即歌,逢场必唱,有‘以歌代言’的习尚”。[4](P717)马山壮族群众在日常生活中遇到的喜庆事件如建新房、迁新居、结婚、生子等喜事中,都要载歌载舞来庆贺。如乔迁新居,他们要请法师念诵经文,把祖先的牌位、神龛、香炉等迁往新居,杀猪祭祖,宴请宾客。客人中的歌手和歌师还要为主人唱《贺新居歌》以示祝贺。如以下贺喜歌(三顿欢②歌词):

古壮文:恭喜更加喜,汉译:恭喜喜上喜,都腾你 喜到你家来,狮子佛念堂; 舞狮宗堂前;度转四角兰 转全四角栏,盟不烦 你呀不用急,家兰盟定亨。 你家定有福。还有对主人家的新居大加赞赏的歌:古壮文:度盟的龙家,汉译:你家这福宅,真不差 真不赖,他垦巴度弄; 从上往下看;吉亮贫吉铜 有银又有铜,真好看 真好看,他头红到尾。 从头红到尾。

乔迁新居对于壮族民众来说是生活中的一件大事。他们相信,这是祖先、神灵的保佑让自家的生活越过越好,是家庭生活水平改善的一个标志性事件,所以,在这样的喜庆日子里,应该宴请宾客,大声歌唱,告知并感谢祖先神灵,庆祝入住新居,祈求家业兴旺,一切顺利。

二、歌圩与三声部民歌

壮族历史悠久,壮族歌圩习俗亦源远流长。明朝时期邝露的《赤雅·浪花歌》里有记载:“峒女(指壮族少女)于春秋时,布花果笙箫于名山,五丝刺同心结,百纽鸳鸯囊,选峒中之少好者,伴峒官之女,名曰天姬队,余则三三五五,采芳拾翠于山淑水湄,歌唱为乐。男亦三五成群,歌而赴之,相得则和唱竞日,解衣结带相赠以去。春歌正月初一,正月初三,秋歌中秋节。三月之歌曰浪花歌。”[5](P25)又,清乾隆二十一年(1756年)修撰的《镇安府志》记载:“插秧获稻时,男女互相歌唱,情译欢洽,旋市果饵送女家,其父兄有允订丝罗者,亦私践桑中约者。”[6](P78)《粤西丛载》里记载:“宾州罗奉岭,去城七里,春秋二社日,土女星集,女未嫁者,以歌相应和,自择配偶。”[7](P52)由以上古籍记载可知,过去壮族青年通过公开聚唱来选择婚配对象,这一习俗“可能是由古代的对偶婚姻演变而来,并在向一夫一妻制发展阶段形成的,到了明代就已稳定成‘歌圩’”。[4](P719)《说蛮》云:“峒人……春秋歌场,男女会歌为戏耳。言会歌则年岁佳,人无疾病。”还有《镇安府志》记述:“元宵前后,以大粽酒肴祭土神,集坐祠前共饮,唱土歌以祝太平。”[6](P48)这是过去的壮人们渴求以唱歌乐神来减轻自己的劳动压力,消灾祈福。由此可知,在各类古籍旧志的记载中,歌圩主要源于择婚配偶与乐神,其中在各地的民间传说中,亦有来源于悼念壮族歌仙刘三姐之说。自歌圩产生以来,它在不同的地区有不同的称谓,如“窝墩”、“窝岩”、“行墩”、“圩蓬”、“坡会”、“放球”等,“由于这种活动是以相互酬唱为主要内容,‘每场聚集众人不下千人’,‘唱和竞日’,犹如唱歌的圩市,后来人们把它称之为‘歌圩’。”[4](P716)

无歌难以成歌圩,唱歌是歌圩的主题活动。在众多节日中,“三月三”歌节对民歌的创作与传承产生极大影响。

歌圩的形式和内容以唱歌求偶和社交活动为主。过去,壮族男女青年大多是通过唱歌来认识的。据古零镇84岁的零建才老人回忆,他们那时候寻找意中人、谈情说爱都是以歌相交流的,“会唱歌、能唱歌才能找到好媳妇儿啊……”③精神饱满的零老人说起往事的时候,一直乐呵呵的,还大方的给我们唱了几首当时的情歌,把我们带回了过去那歌海如潮、以歌为媒的年代。在歌圩中的主角主要是青年男女,他们来到歌圩场,开始欢唱:

一路唱歌一路来,一路唱的百花开;

花开引得蝴蝶舞,花开引得蜜蜂来。

一路唱歌一路来,一路看见百花开;

妹是花开香千里,哥是蜜蜂万里来。

这是比较随意的山歌,作为“沿路歌”,他们一路唱一路寻找适合自己的对手。等到选定对手之后,开始唱“见面歌”或是“迎客歌”:

妹是林中一只凤,哥是河里一条龙;

隔山隔水来相会,难得今日来相逢。

这些一般是相互谦恭赞许的歌,问对方家住何处、探测来意等等。很多时候,会有几组男的同时向一组女的唱“请歌”,用的韵脚不能相同,这时女方并不正面答歌,只是边听边暗暗挑选对手,等到男方唱一段时间后,女方才答歌,选中哪个男歌手就用那个男歌手的韵脚来回,其他人则会自行告退,另选对手。就这样,通过唱歌开始相识并结下情谊,并继续以歌交谈,歌词曲调、结构也是不断更换,对方要紧跟着曲调对出歌来,这也是进一步考验对方歌唱才能的机会,同时,男女双方还有各自的团体成员帮忙和声,把整个对歌活动推向高潮,如以下《爱情歌》④(三顿欢):

古壮文:男:达妹真贫操 女:凤飞过山顶,林妹叔 百含花,脸白如蛋白; 双卡科里晒;达妹操十八 时间不己耐,真合格 花不害,脸红暖又好。 巴批海浪其。

对于选择婚姻对象或结交朋友,歌圩是最好的场所。这种场合聚集的人数众多,歌手们热情洋溢,好歌唱不停,既活跃了气氛,体现了当地民俗风情,又创造和传扬了民歌。正如民俗学者所说:“一些民俗活动,如对歌、赛歌等,更直接推动了歌谣的发展,而有的歌谣演唱活动,则充实和丰富了民俗事象的内容。”[8](P84)

三、人生仪礼与三声部民歌

人生仪礼是社会民俗事象中的重要组成部分,它与本民族的社会组织、民间信仰、生产与生活经验等多方面的民俗文化交织在一起,形成独具特色的民族民间文化。钟敬文先生主编的《民俗学概论》对“人生仪礼”定义为:“人生仪礼是指人在一生中几个重要环节上所经过的具有一定仪式的行为过程,主要包括诞生礼、成年礼、婚礼和葬礼。此外,标明进入重要年龄阶段的祝寿仪式和一年一次的生日庆贺举动,亦可视为人生仪礼的内容。”[9](P156)对于马山壮族群众来说,人生仪礼意义重大,他们最看重的人生仪礼主要有诞生礼、婚礼、寿礼和葬礼这四个环节贯穿了一个人的人生历程。同时,在各个人生仪礼阶段的庆祝活动中,民歌在整个活动仪式中占据重要角色。

(一)满月习俗与民歌

在人的一生中,诞生礼是一个人的开端之礼,婴儿的出生是一个家庭及家族的血缘后继有人的标志。在马山壮族群众的观念中,婴儿的诞生礼受到普遍关注。婴儿满月的时候,娘家那边以母亲为头领(没有母亲则以长嫂代之)组织族内的姑婆婶嫂、同年小姨约二十人的女性队伍到女儿家,称为“看孙”。看孙团要准备两挑以上的小粽粑、蒸粉、猪肉若干斤、鸡、饼、糖、果等,特别是要有背带、小被褥、两三套婴儿的衣物等礼物,产妇家这边则要准备好酒、肉招待亲朋好友。晚饭之后,双方则共唱山歌,一直闹到凌晨三、四点钟,在热闹的歌声氛围中,庆祝新生儿的降生,如下:

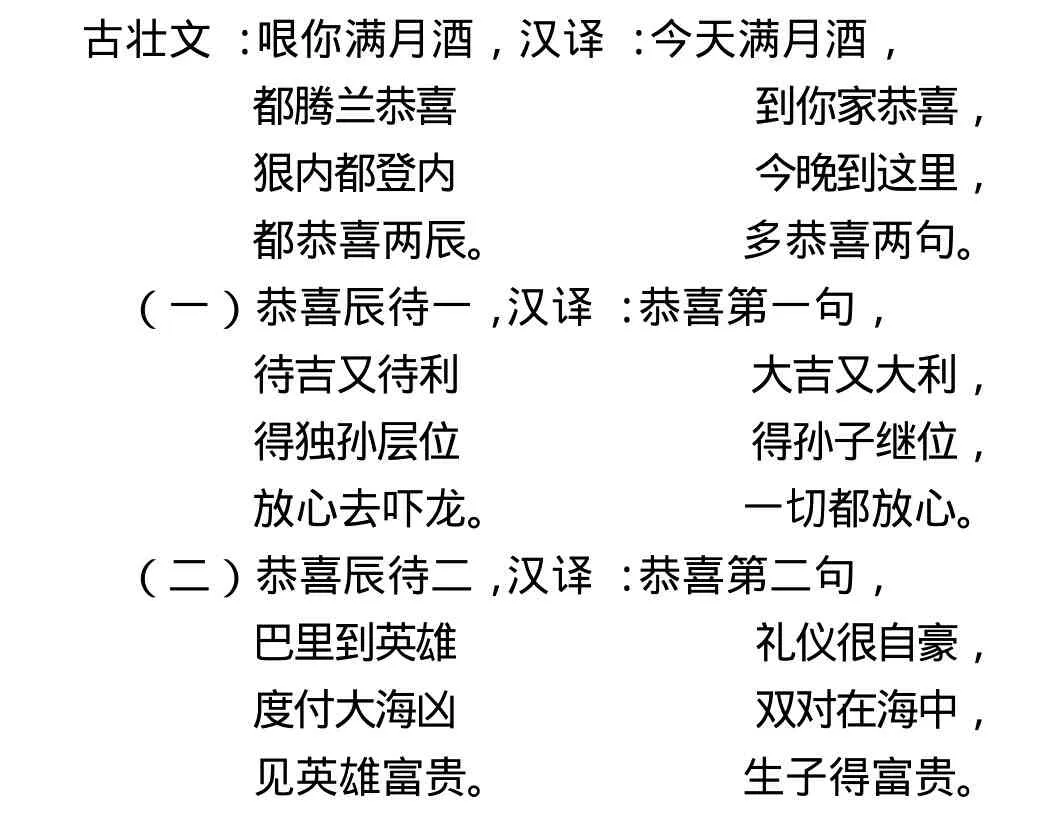

古壮文:哏你满月酒, 汉译:今天满月酒,都腾兰恭喜 到你家恭喜,狠内都登内 今晚到这里,都恭喜两辰。 多恭喜两句。(一)恭喜辰待一, 汉译:恭喜第一句,待吉又待利 大吉又大利,得独孙层位 得孙子继位,放心去吓龙。 一切都放心。(二)恭喜辰待二, 汉译:恭喜第二句,巴里到英雄 礼仪很自豪,度付大海凶 双对在海中,见英雄富贵。 生子得富贵。

以上这些《满月酒》歌属于三声部民歌中的南蛮欢调子。歌词大意是庆祝主人家喜得贵子,家族事业后继有人,这都是祖先神灵的保护啊,并祝愿婴儿健康快乐的长大。

(二)婚礼习俗与民歌

在马山壮族社会里,传统的壮族婚礼中必不可少的活动内容是对唱山歌,这是整场婚礼仪式过程的高潮部分。当地人把在婚礼中的对歌活动称为“欢娅娜”,这是壮话,欢,即山歌,娅娜,即小姨,意思为“唱小姨山歌”或“与小姨唱山歌”。按照汉语的语法规则,这种理解有些别扭,但这正是马山民歌的语言魅力所在之处。“欢娅娜”是马山县的一种民间社交活动,没有统一规定的程序和内容,但只有在婚礼场合中才能叫“欢娅娜”,她是一个专用名。对于婚礼中的“欢娅娜”民俗对歌活动,我们可以从三个方面去了解:一是场地摆布阵势;二是对歌主角;三是对歌内容。

1. 场地摆布阵势:大多数欢娅娜是在厅堂中进行。男方坐一排,对面女方坐一排。家庭主人长者坐在神龛下面的位置,四周是众多来参与婚礼的亲朋好友,有些小伙子不好意思进入新婚家庭里面就坐,就在大门之外或新娘洞房的窗外观看。

2. 对歌主角:在对歌中的主角是未婚的小伙子和未婚的伴娘,作为配角的则是已婚的青壮年,他们多以歌师身份出场,但只负责编歌提词,并不亲自上场唱歌。也有一些配角不是来寻找对象,而是趁着别人新婚喜庆之机来凑热闹。

3. 对歌内容:按照活动进展的顺序,对歌的内容大致可以归纳为十个方面,即:招呼问候歌;互问姓名歌;农事家常歌;知识问答歌;婚否试探歌;表示爱慕歌;互赠礼品歌;山盟海誓歌;共吃宵夜歌;送别歌。

这种场合的歌词一般是以五言四句式结构为主。在整个活动中,有的小伙子担心开头就碰钉子,难堪,就会请求中年歌手帮忙开头:

如:老翁七十零,来听欢娅娜,走不动也爬,听娅娜山歌。女方如不愿意跟青壮年歌师对歌,就用山歌把他支走,由小伙子接唱,如:初次见娅娜,美丽如鲜花,开口问一问,晚饭吃了吗?又:表妹呀表妹一辈(子)不相见,今夜喜会面,邀唱甜山歌。…………

如果姑娘们有意,就会以歌相对,如果无意,则保持沉默。

对于来送嫁的伴娘,她们都是有备而来,这决定了“欢娅娜”对歌活动持续时间不会短。按照对歌的程序,“欢娅娜”活动往往一唱就是三更半夜,甚至唱到天亮,当地人形容这种情景,真个是“小伙围竹楼,小姨亮歌喉,句句像杯酒,越长越瘾头”。

唱“欢娅娜”往往会唱出好结果。在马山壮族的传统婚姻习俗中,“村子里的小伙子们可以和伴娘通宵对歌,有的便因之萌生爱情,结为情侣”[10](P445)。可以说,“欢娅娜”是一台戏,极具戏剧性,她不但情节生动有趣,而且歌词内容平实感人,她是青年男女们追求幸福爱情的一个重要场所。在“欢娅娜”活动盛行时期,许多年轻人的初恋就是从“欢娅娜”对歌中开始的。

在婚礼中,除了伴娘与村中小伙子唱“欢娅娜”之外,对新郎、新娘两位新人的祝福歌当然也是必不可少的。祝福新人的喜酒歌《喜酒山歌》也同样丰富多彩:

古壮文:金童配玉女,汉译:金童配玉女,天地许 天地配,得佳偶天成; 佳偶自天成;开处福气腾 福气开始来,受得贫 吃得苦,受得日号你。 才有好日子。

歌唱活动对于增加新婚喜事的热闹气氛可谓是功不可没。新婚大喜之日,摆酒设宴,唱歌取乐,这是马山壮族社会婚庆的传统习俗。据村里的老人说,过去婚礼中唱“欢娅娜”活动是非常丰富多彩的,一直受到年轻人们的喜爱,在这种场合中,既可以展现自己的歌唱才能,又能娶得个情投意合的媳妇,何乐而不为呢。

(三)祝寿仪礼与民歌

做寿习俗是人生仪礼中的重要组成部分。《尚书·洪范》中对人生之五福有记载:“五福,一曰寿,二曰福,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命。”在五福之中,寿居其首,可见古人对于寿的重视程度,由此而形成了给老人做寿贺寿的传统习俗。壮族历来有敬老的传统,马山壮族把为老人做寿视为家族中的一件大事。老人过寿那天,家中的儿女都要回来,还要请师公诵经祝祷,并且备好牲礼祭拜先祖。同时,来为老人祝寿的亲友还会唱起《祝寿歌》,使得寿礼气氛热烈而亲切。在整个寿礼过程中,最热闹的就是主人家与来客唱《祝寿歌》的时刻了。歌词内容纷繁多样,赞颂老人养家糊口、养育后代的可敬精神,又告诫子孙后代要尊敬老人,要懂得感恩,场面既感人又热闹,如下面这首敬老山歌(南蛮欢):

古壮文:不论勒与孙,汉译:不论儿或孙,应该爱父母 应该爱父母,爹丈偻腾大 爹养咱到大,父母特良来。 父母真辛苦。

以上敬老山歌虽简短,却蕴意深厚。马山壮族群众长期以来就是用这些简洁却富有教育哲理的民歌来教导年轻一代的,既教育了年青一代,又传承了民族民间文化艺术,可谓是一举两得。

(四)民间信仰与三声部民歌

民间信仰是文化生态的重要内容,它能深刻影响民间文化艺术的生存与发展。钟敬文先生主编的《民俗学概论》对“民俗信仰”作了如下定义:“民俗信仰又称民间信仰,是在长期的历史发展过程中,在民众中自发产生的一套神灵崇拜观念、行为习惯和相应的仪礼制度。”[9](P187)民间信仰有长久的发展历程,它源于民间社会,具有一定的崇拜对象,它拥有非常广泛的社会基础,既有独特的思想活动,又伴随着特定的行为方式。马山壮族社会由于长期处于生产力发展水平落后、科学技术不够发达的状态,民间信仰相对发达,并形成了独具特色的壮族民间信仰文化。马山民间信仰主要包括了对灵魂、自然神、图腾、生育神和祖先神等的信仰崇拜。

马山壮族三声部民歌作为一种传统民间文化,它的形成与发展的历史过程与宗教祭祀、自然崇拜、道教信仰等都有密切关系。“艺术的发生和初期发展,与原始宗教和原始巫术的关系极为密切,万物有灵观和图腾信仰都为原始艺术发生着深刻的影响。”[11](P21)过去农业社会时期,壮族人民对大自然有着很强的依赖性,他们感受着大自然的四季交替,既受其恩惠,又受其伤害,大自然的变幻莫测让他们心生畏惧,进而产生一种敬畏、崇拜的心理,“壮族三声部民歌,早期的内容大多在于乐神。……那时候的三声部民歌,是巫师、道公等在驱鬼弄神的时候才唱的”。⑤为了祈求神灵的保佑,马山群众过去每逢喜事佳节都会请师公、道公等神职人员来做法事,喃唱经书、跳宗教舞蹈以娱乐众神,希望消灾解难,祈求健康长寿。

据笔者调查,如今马山地区仍然存在很多的师公、道公、巫婆等神职人员,尤其在丧葬这种场合更要唱经(做法事过程中喃唱的经文和三声部民歌类似,属于三声部民歌中的丧葬内容)。日常生活中人们遇到不顺心的事都会认为是自己的行为触犯到某位神灵,需要请师公做法,向神灵请罪,保平安。据三声部民歌传承人温桂元老人说:“过去,家里有老人去世的时候,子孙要为去世的老人选好坟地,挖好坟坑之后,要先请师公等人先为坟地举行‘召龙’仪式,有‘龙’来了,才说明这是块风水宝地,对后世子孙才好。”⑥

民间的这些信仰仪式为三声部民歌提供了一个广阔的传承场域,而三声部民歌在宗教信仰仪式中的普遍运用则大大丰富、充实了宗教祭祀的内容,一定程度上满足了马山壮族群众的精神需求。民间宗教信仰仪式与三声部民歌在马山社会的长期发展中是相互依存、共同发展的。

四、结语

在日常生活与各种节庆、歌圩、人生仪礼等场合中传唱的民歌,真实记录了马山壮族群众长期以来的生活状态,民歌是他们对日常生活的反映与总结,是真情实感的真切表达。马山壮族群众以自己民族特有的方式歌唱生活、交朋结友,用歌声表达自己的思想感情和喜怒哀乐。三声部民歌是马山壮族群众在生产和生活中的集体创作,它在丰富多彩的民俗活动中传承,同时也记载了当地社会的发展历程。

注释:

① 马山壮族三声部民歌:有三个声部,第一声部为主旋律,第二声部为副旋律,第三声部为和声;有三个调,即三顿欢、蛮欢和欢哈;歌词一般是五言四句式和五三五言六句式,严格要求腰脚韵。

② 三顿欢:马山三声部民歌中的一种结构类型,主要有五言、七言、五三五、六言这几种。五言四句式歌词符合壮歌的普遍押韵规律;五三五言六句式歌词的第一句、第二句的末尾词与第三句的第三个词押韵,第四句、第五句的末尾词相互押韵,第四句、第五句的末尾词与第六句的第三个词相互押韵。

③ 访谈对象:零建才;时间:2010年3月25日;地点:零建才家中。

④ 歌词来源于温建业主编的《山歌》,主要作为安善村壮族三声部民歌业余培训班试用教材,《山歌》里搜集的歌词均用古壮文记载,尚未翻译。

⑤ 资料来源于马山县政府文体局提供的《壮族三声部民歌录像解说词》。

⑥ 访谈对象:温桂元;时间:2011年1月7日;地点:温桂元家中。

[1]郭家骥.生态文化与可持续发展[M]. 北京:中国书籍出版社,2010.

[2][法]葛兰言.古代中国的节庆与歌谣[M].赵丙祥,张宏明.译.桂林:广西师范大学出版社,2005.

[3]黄滔.壮族三声部民歌产生年代小考[J]. 广西民族学院学报:哲学社会科学版,1987,(2):71-76.

[4]潘其旭. 壮族“歌圩”的起源及其发展问题的探讨[A].岭外壮族汇考[C]. 南宁:广西民族出版社,1989.

[5](明)邝露.著. 赤雅考释[Z]. 蓝鸿恩.考释. 南宁:广西民族出版社,1995.

[6](清)赵翼. 镇安府志[Z]. 梁扬,黄海云.校注.北京:中国社会科学出版社,2005.

[7](清)汪森. 粤西丛载[Z]. 黄振中,吴中任.校注. 南宁:广西民族出版社,2007.

[8]王光荣. 歌谣的魅力[M]. 北京:中国文史出版社,2005.

[9]钟敬文. 民俗学概论[M]. 上海,上海文艺出版社,1998.

[10]梁庭望. 壮族文化概论[M]. 南宁:广西教育出版社,2000.

[11]刘锡诚. 中国原始艺术[M]. 上海:上海文艺出版社,1998.

(责任编辑 杨永福)