阈下积极情绪启动对旁观者效应的影响

雷陈珊 刘抒雅 罗灵娜 郑江翠 林铮铮

(福建师范大学教育学院,福州350007)

1 前言

助人行为是亲社会行为的典型代表,通常将其定义为一个人为另一个人带来好处的行为(Feng Li,1997)。在传统研究中,个体自愿实施的以改善他人不利处境为目的的行为被称为助人行为(张海形,2009)。无论是公交车上的让座、全国各地的义务献血,还是拾荒阿姨陈贤妹对小悦悦的救助、车站工作人员奋不顾身抱住被列车夹住的幼儿等行为,都属于助人行为,而这些行为在社会生活中随处可见。即便如此,我们也不难发现,有些人对处于困境中需要帮助的人采取冷漠态度,最经典也是引发对助人行为高度关注的事件要属1964年在纽约发生的“37人目击凶手,但没有人报警”这一谋杀案。

旁观者冷漠效应作为社会心理学中已经被反复证实的现象,是指当一个人面对他人的困境时,如果有他人在场并可以提供帮助的情况下,个体会表现出比独自一人条件下更少的助人反应,即他人的出现抑制了助人行为(Darley等,1968,见社会心理学,时蓉华)。例如,Garcia等(2002)曾用情景启动的方式证实了旁观者效应。Bargh et al.(1996)把启动定义为“特质概念和刻板印象等知识结构的伴随激活”。已有研究表明,这些知识结构在认知通达上能够对真实生活中的社会知觉和行为产生重要影响(Carver,Ganellen, Froming & Chanbers, 1983; Dijksterhuls, Spears, &Lepinasse, 2000;Dijkesterhuis&vanKnnippenberg,1998;Epley& Gilovich,1999;Macrae & Johnston,1998;Neuberg,1998)。

情绪是影响助人行为的重要因素之一。其中,积极情绪能够促进助人行为,这是大多数研究相一致的结果。例如,有研究表明当个体处于积极情绪时会更乐于给他人提供帮助 (Wegener&Petty,1994)。当人们处在一个良好的情绪状态下,他们更可能以多种方式助人,包括给慈善事业捐款,帮助某人寻找一个丢失的隐形眼镜,教导另外一个学生,献血,以及在工作中帮助同事(Carlson,Charlin,&Miller,1988;Isen,1999)。

积极情绪对助人行为的影响研究大都是在阈上知觉水平上进行,已有的研究认为,信息是可以被无意识地知觉到,而且信息可以是情绪性的,它在行为水平和生理水平上都会对知觉者发生影响(刘蓉晖,王垒2000)。那么,阈下积极情绪是否也能促进助人行为,对旁观者效应有何影响?

本研究采用阈下积极情绪启动、阈上群体和个人情境启动来探索阈下积极情绪对旁观者效应的影响。在阈下情绪启动范式中,启动刺激的呈现时间短到被试无法有意识地觉察,即被试根本不知道启动刺激的呈现,却仍然能够检测到被试情绪的启动。群体和个人情境启动采用写作任务,已有研究(Wheeler等,2001)表明写作任务可以有效激活被试长时记忆内相关的知识结构。

2 方法

2.1 被试

福建师范大学本科生44名,视力或矫正视力正常,心理学专业本科生排除在外。男女比例相当,年龄范围18~22岁。

2.2 实验设计

实验采用2×2完全随机设计,自变量为阈下情绪(积极情绪和控制组)、组别(群体和个人组),因变量为被试的捐助水平。

2.3 实验材料

群体和个人情境启动:群体的写作任务是要求被试想象自己处在一个很多人的场景,并调动自己的想象力和创造力,把这个场景以及自己的心理活动栩栩如生地描绘出来(字数不少于200字);个人的写作任务是要求被试想象自己处在只有自己一个人的场景,并调动自己的想象力和创造力,把这个场景以及自己的心理活动栩栩如生地描绘出来(字数不少于200字)。

阈下积极情绪启动:启动材料为中国标准化(蚁金瑶2007)国际情绪图片系统中选取积极情绪图片30张。靶刺激材料为6个积极词、9个中性词(其中3个作为练习材料)、10个非词(其中4个作为练习材料),正式实验所用的6个积极词和6个中性词已经过前测,结果显示中性情绪下的被试对两组词的反应时不存在显著差异(p>0.05)。

捐助任务:让被试想象自己已经毕业工作多年,经济情况理想,问其愿意将自己年收入的多大比例捐给慈善事业,让被试在1(1%或更少)到8(25%以上)之间做出选择,该任务参考Garcia等(2002)的研究。

材料还包括情绪七点自评量表、意识排查材料。

2.4 实验程序

选取60名被试并随机分成四组,阈下积极情绪条件下的群体组和个人组、控制条件下的群体组和个人组各15人。

阈下积极情绪条件下:让被试先完成写作任务,群体组完成题目为“群体”的写作任务,个人组完成题目为“个人”的写作任务。写作任务后完成情绪自评量表,用以剔除被写作任务诱发积极或消极情绪的被试。接着让被试在计算机上完成用eprime编写的词汇判断任务,即阈下积极情绪启动范式,在该任务中,先在计算机屏幕中央按顺序呈现黑色注视点“+”250ms,掩蔽刺激信号(“×××××××”)500ms,启动图片17ms,后掩蔽信号(“×××××××”)100ms,靶刺激,要求被试者判断靶刺激是真词还是非词。之后进行捐助任务,最后进行意识排查任务,用以排除觉察到启动刺激和知晓实验目的的被试者。

控制条件下:群体组和个人组的写作任务分别与阈下积极情绪组的群体组和个人组一致。写作任务完成后进行情绪自评,以挑选处于控制条件即中性情绪的被试。接着进行捐助任务,最后进行意识排查任务。

3 结果

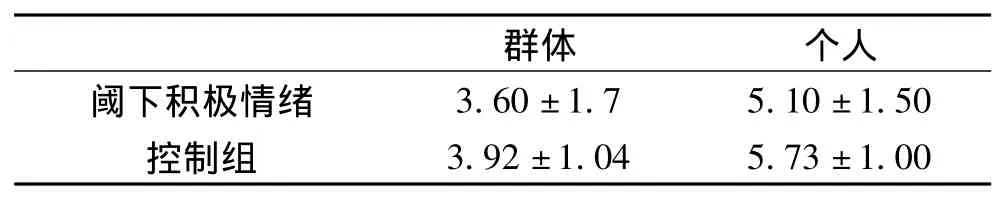

数据采用spss17.0进行分析。先剔除以下无效被试:知晓实验目的、觉察出词汇判断任务中的启动材料是什么、未按要求写作、情绪自评为积极和消极(即评定大于5和小于3)以及词汇判断中错误率大于20%和阈下积极情绪未启动(即对积极词汇的判断未显著短于中性词汇)的被试。最终剩余有效被试44人。不同被试的捐助水平如表1所示。

表1 不同被试的捐助水平(M±SD)

进行2×2完全随机方差分析,见表2,结果显示情绪的主效应不显著(F=1.47,p=0.0238>0.001);组别的主效应显著(F=17.36,p=0.000<0.001),即群体组的捐助水平显著小于个人组的捐助水平;情绪和组别的交互效应不显著(F=0.15,p=0.703 >0.001)。

表2 两因素完全随机方差分析

4 讨论

研究结果表明,群体组的被试捐助水平显著低于个人组的捐助水平,即验证了即使是非真实情况,而是采用情境启动的方式,仍能够产生显著的旁观者效应,这一结果与Garcia等(2002)的一致。然而,情绪的主效应不显著,即阈下积极情绪组的被试与控制组相比,捐助水平上没有差异,这说明阈下积极情绪并未影响旁观者效应。

积极的心情能够促进助人行为,这是很多研究都证实的(郑显亮等2010)。有的研究者认为,积极的心情之所以能够显著地促进助人行为,是因为积极的心情会产生积极的想法和积极的自尊;也有其他研究者认为好心情更容易使人回忆起积极的思想、经验和情感,这其中有可能包括积极的助人经历,因此就很可能促使人们做出助人的决定。基于上述的解释,认为积极情绪是激活人们的想法、经历等,而当处于阈下积极情绪时,即无意识水平,这种激活可能就不存在了。阈下情绪启动效应的机制,从情绪-认知关系的角度,有三种不同的解释(刘蓉晖等2000),其中感受信息等价说(Feeling-as-information)认为,阈下情绪启动下,被试对复杂的判断被转化为对自身所感受到的对靶子的情绪反应,这是因为人们在信息不足或时间仓促的情况下,会倾向于用情绪感受代替认知判断。在本研究中,阈下积极情绪启动的被试对积极词汇的反应显著快于中性词,这也能用这一观点解释,但是,让被试所做的捐助任务,并不是信息不足或者时间仓促的情况,因此,被试依旧是采用认知判断而不是利用情绪感受来进行判断。

5 结论

阈下积极情绪对助人行为无影响,不影响旁观者效应。

[1]刘蓉晖,王垒.阈下情绪启动效应[J].心理科学,2000,23:35

[2]张海形.观点采择与共情反应对助人行为的影响:群体关系的调节作用[D].浙江师范大学,2009

[3]郑显亮,顾海根.国外利他行为影响因素的研究综述[J].外国中小学教育,2010,(9)

[4]Bargh,J.A.,Chen,M.,&Burrows,L.The automaticity of social behavior:Direct effects of rait concept and stereotype activation action[J].Journal of Personality and Social Psychology,1996,71:230 ~ 244

[5]Carlson,M.,Charlin,V.,&Mitler,N.Positive mood and helping behavior:A test of six hypotheses[J].Journal of Personality and Social Psychology,1988,55:211 ~229

[6]Carver,C.S.,Ganellen,R.J.,Froming,W.J.,&Chambers,W.Modeling:An analysis in terms of category accessibility[J].Journal of Experimental Social Psychology,1983,403 ~421

[7]Dijksterhuis,A.,Spears,R.,& Lepinasse,V.Reflecting and deflecting stereotypes:Assimilation and contrast in impression formation and automatic behavior[J].Journal of Experimental Social Psychology,2011,37:286 ~ 299

[8]Dijksterhuis,A.,& van Knippenberg,A.The relation between perception and behavior,or how to win a game of trivial pursuit[J].Journal of Personality and Social Psychology,1998,74:865 ~877

[9]LantaéB,&Darley J M.Group inhibiton of bystander intervention[J].Journal of Personality and Social Psychology,1968,10:215~221

[10]Epley,N.,&Gilovich,T.Just going along:Nonconscious priming and conformity to social pressure[J].Journal of Experimental Social Psychology,1999,35:578 ~589

[11]Feng Li.Helping behaviors and the perception of helping intentions among Chinese students[J].The Journal of Social Psychology,l997,137:496 ~501

[12]Garcia S M,Weaver K,Moskowitz G B,et al.Growded Minds:The implicit bystander effect[J].Journal of Personality and Social Psychology,2002,83:843 ~853

[13]Isen,A.M.Positive affect,cognitive processes,and social behavior.In L,Berkowitz(ED)[J].Advances in experimental social psychology(Vol.20,pp-253).San Diego,CA:Academic Press

[14]Macrae,C.N.,&Johnston,L.Help,I need somebody:Automatic action and inaction[J].Social Cognition,1998,16:400 ~417

[15]Neuberg,S.L.Behavioral implications of information presented outside of conscious awareness:The effect of subliminal presentation of trait information on behavior in the prisoner’s dilemma game[J].Social Cognition,1998,6:207 ~230

[16]Wegener,Duane T.,Petty,Richard E.Effects of mood on high elaboration attitude change:The mediating role of likelihood judgments[J].Journal of Personality and Social Psychology,1944,6:66

[17]Wheeler,S.C.,Jarvis,W.B.G,&Petty,R.E.Think unto others:The self-destructive impact of negative racial stereotypes[J].Journal of Experimental Social Psychology,2001,37:173 ~180