浅析表面活性剂的胶束化

邵文竹

(南风化工集团股份有限公司,山西 运城 044000)

浅析表面活性剂的胶束化

邵文竹

(南风化工集团股份有限公司,山西 运城 044000)

在了解溶液中表面活性剂分子结构与临界胶束浓度变化规律的基础上,分析了化学结构、温度和溶解度对CMC的影响。通过对胶束形成的动因和动力学分析,加深对表面活性剂体系的溶液性质的认识,可以对液体洗涤剂配方设计起指导作用。

表面活性剂;胶束;临界胶束浓度;CMC

掌握溶液中不同的双亲分子体系的结构、胶束的形成及临界胶束浓度(CMC)的变化及其影响因素,有助于从分子水平上加深对表面活性剂在溶液中性质的基本认识。对从事表面活性剂体系配方设计和优化的研究人员来说,配方设计时应从基础理论出发,而非纯粹依赖经验。充分了解每种表面活性剂组分的溶液性质,在进行配方设计和优化时可减少反复实验的研究成本。

1. 胶束的结构

表面活性剂分子是由难溶于水的疏水基和易溶于水的亲水基组成,因而被称为双亲分子。在表面活性剂浓度较低时,它以单分子状或离子状处于分散状态,表现出表面吸附、表面张力降低等界面现象。当浓度达到一定水平后,吸附的表面活性剂分子或离子已将表面布满,此时多余的分子或离子一部分仍分散于体相外。随着浓度的增加,不少分子或离子为降低其在环境中的表面能、分子间引力而相互聚集,开始只有几个分子聚集,然后逐渐增大,成为类似球状的聚集体。其亲水基朝向水相,疏水基朝向内部。这种离子或分子的缔合体就称为胶束。

人们对于胶束生成机理的认识不如对稀溶液表面活性剂单个分子表面吸附的认识那样透彻。疏水基烃与水之间的界面能较大,要使表面活性剂分子缔合,烃链就必须卷曲,以减少这种界面自由能。但一般认为,胶束的形成不是单纯地由于水分子与烃之间的相斥或者是疏水基烃之间的范德华引力所引起的。因为从热力学参数看,表面活性剂离子从单个无序状态向有序胶束缔合体的变化,是一种自发的标准自由能ΔGm0值减少的过程:

ΔHm0(生成胶束的焓)值很小,因此要使ΔGm0有较大的负值,ΔSm0必须为正。一般认为,烃基附近相邻的水比普通水有更多氢键的结合,此有序的水结构因生成胶束而破坏。当活性剂在水中以单分子状态溶解时,疏水基部形成了冰山结构。这部分熵减少,使疏水基从水中排出,烃链间发生缔合,冰山结构破坏,回复成自由水分子,使熵增加。因为ΔSm0具有较大的正值,所以才能生成胶束。

2. 胶束的形状与大小

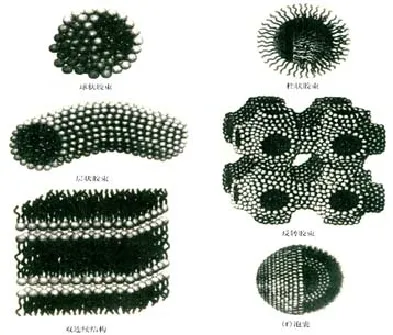

胶束形状随着离子型表面活性剂的浓度变化而变化。在较低的浓度范围时,会形成一些二聚体或三聚体的小胶束;浓度稍高时则形成球状胶束,或呈橄榄球状,或呈铁饼状;浓度进一步增高则形成圆筒状或棒状胶束,并向六方型胶束、层状(粘性)胶束、颠倒六方型胶束转化。加入油或短链醇,则可以形成结晶或油包水型微乳液。这是因为,非离子聚氧乙烯型表面活性剂在常温下亲水基较大,其胶束中心为烃链,周围为浓厚的聚氧乙烯链,呈球状胶束或呈扁球状胶束,难以形成层状胶束。胶束结构主要表现为以下六种形式(见图1)。

1) 球状胶束。内部为碳氢链,表面为与水接触的极性端。球状胶束是表面活性较低的特点,有自然形成的正曲率。碳氢链形成的核半径接近伸展碳氢链长度。

2) 圆柱状胶束。内部由碳氢链组成,表面为与水接触的极性端,碳氢核截面与球状胶速类似。胶束长度变化很大,呈多分散形式。

3) 双层结构。由水-表面活性剂体系组成的液晶薄层构成,碳氢部分厚度大约为两个伸展烷基链长度的80%。

4) 反转或反相胶束。有一个表面活性剂极性端包围的水核,表面活性剂碳氢链与非极性溶剂一起组成连续介质。这种胶束能够成长为柱状。

5) 双连续结构。是由表面活性剂分子聚集成为相连接的膜,特点是有正负两种曲率,这意味着曲率很小。

6) 泡囊。由类似于层状相的双层结构构成,特点是有两个水的区域,一个是泡囊的核,一个是泡囊外部。泡囊有不同形状,也有反转类型的泡囊。

胶束的大小可用光子相关光谱(PCS)、X线衍射法、扩散法、超离心法或透射电镜进行测定。测定光散射的平均强度可得到聚集数,从交散射强度的自相关函数可得到胶束扩散系数,从超离心得到沉降系数,并由此获得与胶束扩散系数本质上相当的数据。胶束的大小在0.005~0.01μm之间。

用小角X散射数据测定,不加盐的SDS(脂肪醇硫酸钠)在CMC以上形成的胶束是球状,较高浓度时形成棒状。未加盐时,SDS在CMC时聚集数约为60;而在0.3mol/L NaCl时,聚集数增大到约120,变成铁饼状胶束。离子型表面活性剂的缔合数不受亲水基种类的影响。非离子表面活性剂的CMC很低,亲水基之间没有离子性电荷相斥,因而缔合数很大。

图1 胶束的结构

3. 临界胶束浓度(CMC)

胶束是表面活性剂分子的聚集体或缔合体。它在溶液中与单体分子形成平衡,因此其溶液既具有分子态显示的表面性质,亦有胶态显示的胶体性质。在测定表面活性剂溶液的物理化学性能或测定其溶于水中形成的高浓度极性溶液的物理化学性能时,可以观察到很多特性,如表面张力降低、表面吸附、表面单分子层及润湿、粘度、不溶物质的增溶、分散、去污等。

表面活性剂溶液出现胶束时,随着浓度的增大,其物理化学性质发生以下突变(见图2):

图2 形成胶束的表面活性剂溶液的物理化学性能与表面活性剂浓度的关系

1) 渗透压。渗透压的斜率在CMC处变小;在此以上时,由于胶束的形成,渗透压不再增加。

2) 电导率或当量电导。溶液电导率随着浓度而增大,但在CMC处,由于胶束形成而减慢;电导率除以浓度可变换成当量电导,在CMC处当量电导突然下降。

3) 浊度。浊度与浓度曲线的斜率大致与浓度成正比,在CMC处由于胶束的胶体性质,浊度增加较大,与溶质相对分子质量增大成正比。

4) 折光指数。折光指数随浓度而上升,在CMC处上升趋缓。

5) 表面张力。表面张力随浓度而降低,在CMC处,表面张力不再降低。

6) 增溶。出现胶束后才会产生增溶作用,并随CMC以后浓度的增加而增长。

7) 水数。水数随浓度而下降,至CMC处下降趋缓。

8) 去污。去污能力随浓度而增加,至CMC处去污增加速度趋缓,达到CMC处后不因浓度的增加而使去污明显增强。

上述现象表明,表面活性剂从单分子溶液(即非聚集体)状态产生越来越多的自组装和自缔合变化。随着表面活性剂在水中浓度增大,表面上聚集的表面活性剂分子形成定向排列的紧密单分子层,多余分子在体相内部三三两两地以憎水基相互靠拢,聚集在一起形成胶束。开始形成这种胶束的最低浓度被称为临界胶束浓度(CMC)。

在低浓度情况下,表面活性剂溶液的大部分性能与单电解溶液相似,即表面张力随着表面活性剂浓度的增加而迅速减小。在高浓度情况下,不同的表面活性剂有着不同的性能,通常会出现上述不寻常的变化。根据上述物理性质在CMC处突变的特征,可以测定各种表面活性剂的CMC值。

临界胶束浓度是表面活性剂最重要的性质。在考虑表面活性剂的实际应用领域时,CMC和其他因素是十分有用的参数。测量CMC的最普通和最适用的方法是考察其表面张力和增溶作用,即对其他不能互溶的化合物的溶解性。对于离子型双亲分子,导电率提供了一种更为便捷的临界胶束浓度测定途径。另外,自扩散检测法、核磁共振法和荧光分光光谱法也可以用来测定CMC。

CMC不是一个精确的量。对于长链双亲分子来说,CMC的测定方法既简单又准确;对于短链、弱聚集趋势的双亲分子,就需要更细心地进行检测,并根据试验数据估算出临界胶束浓度。

4. 影响表面活性剂CMC的因素

4.1 影响CMC的结构因素

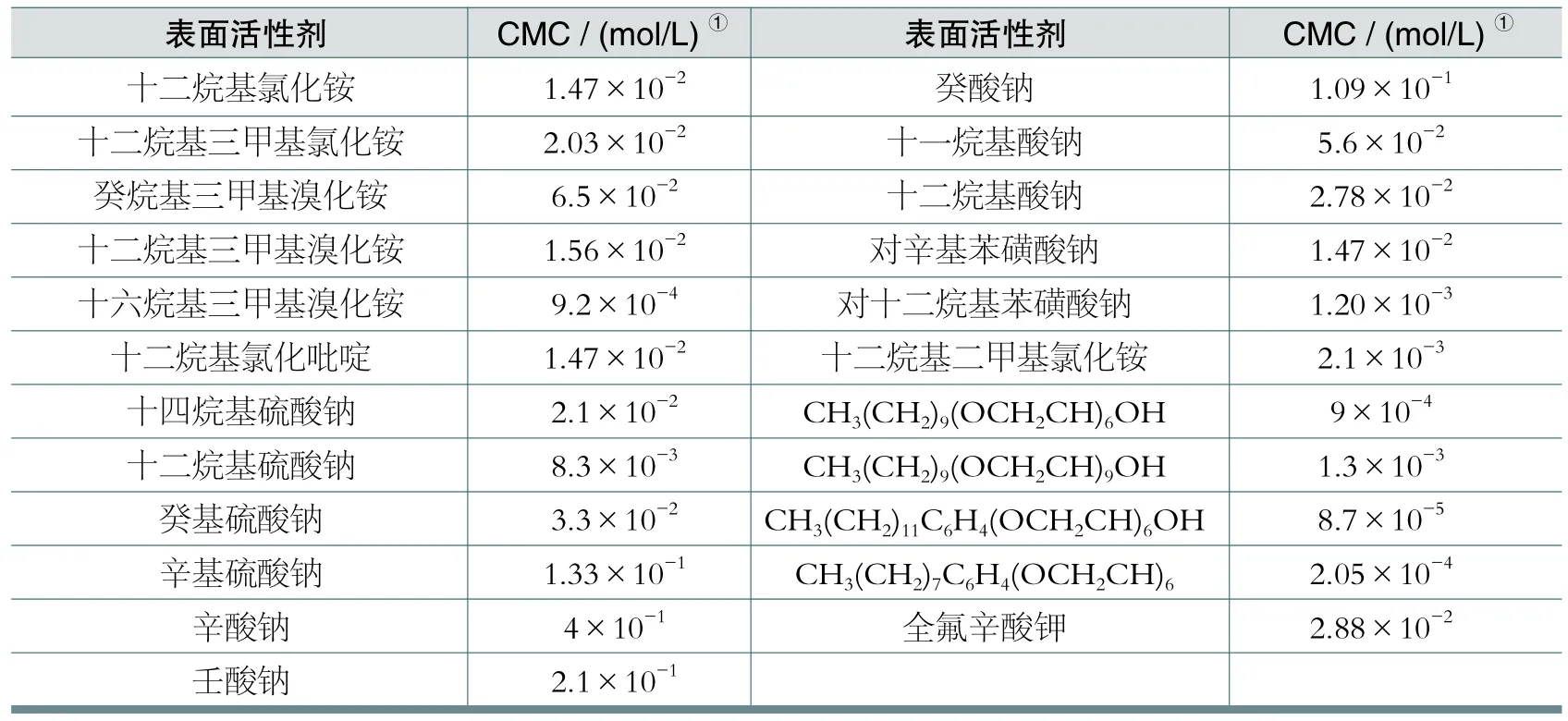

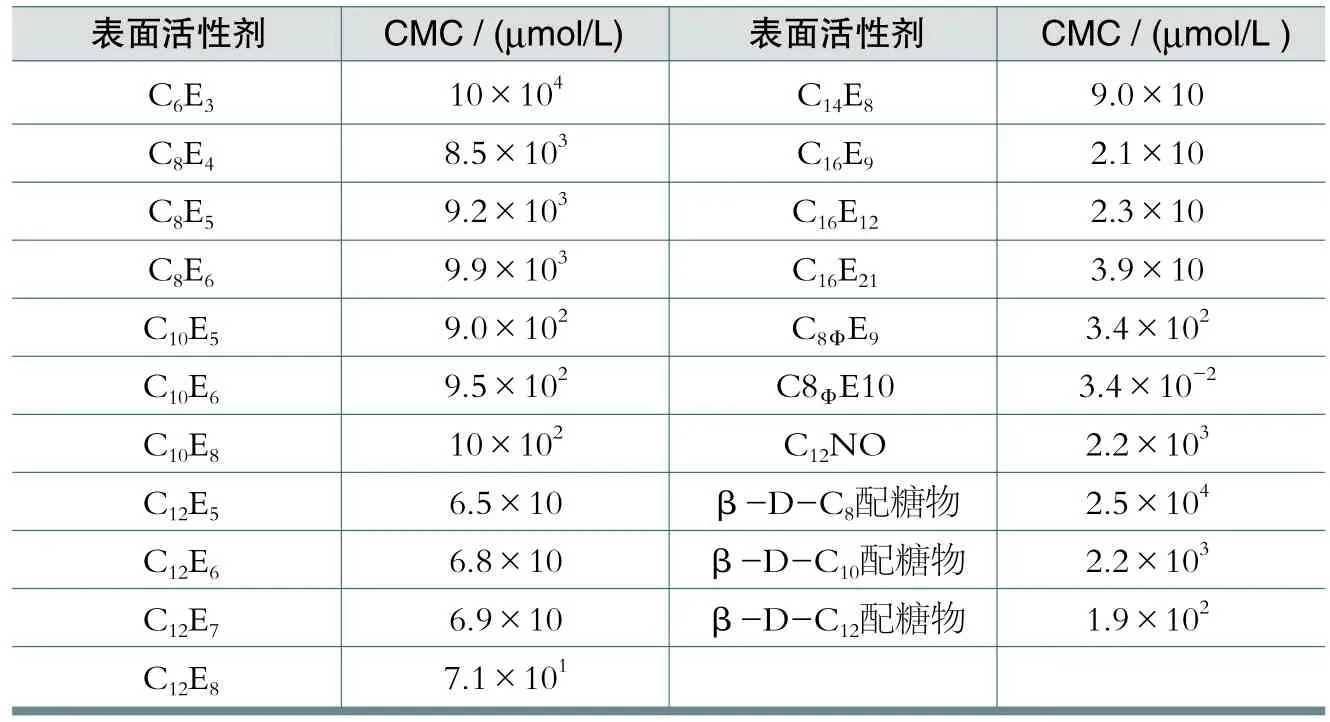

表1给出了25℃时一些离子型表面活性剂CMC值,表2给出了非离子表面活性剂CMC值。对这些数据和其他数据进行分析,可以总结出表面活性剂化学结构变化对临界胶束浓度的影响。

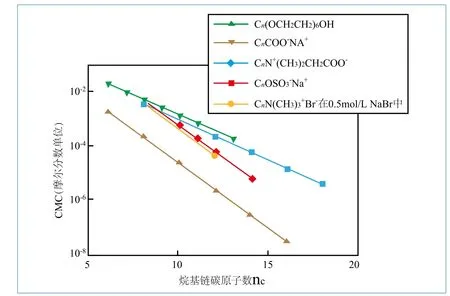

1) 随着表面活性剂烷基链的增长,其临界胶束浓度会迅速下降(见图3和图4)。作为一般规律,在烷基链上每增加一个亚甲基,离子型表面活性剂(不加盐)的临界胶束浓度以大约2的倍数降低,而非离子表面活性剂则以大约3的倍数降低。因此,不同种类表面活性剂相比较,最好固定烃基链上碳原子的数目。

表1 一些表面活性剂的临界胶束浓度(25℃)

表2 一些非离子表面活性剂的临界胶束浓度

图3 CMC对数与表面活性剂烷基碳原子数成线性关系

图4 不同温度下,八乙氧基单烷基醚的CMC(摩尔浓度)对数与烷基碳原子数的关系

2) 非离子型表面活性剂的临界胶束浓度比离子型的低得多,大约相差两个数量级左右。它们的关系取决于烃基链的长度。

3) 除了离子型和非离子型的主要区别外,头端基团也有影响。典型的阳离子表面活性剂的临界胶束浓度比阴离子要稍高一些。对于多种非离子聚氧乙烯基,当极性头端变大时,临界胶束浓度略有增加。

4) 反离子的价态很重要。简单的一价无机离子表面活性剂都差不多,甚至有相同的;但提高到二价时,CMC大约降低4倍。有机反离子相对于无机反离子而言具有更低的CMC;非极性基团部分越大,CMC降低得越多。

5) 疏水部分(尾端的烃基链)出现分枝或双键、含有芳香族基团或其他极性特征基团将明显改变CMC,而全氟烃基链将导致CMC的急剧下降。部分氟化的烷基链可以提高临界胶束浓度,如末端甲基的氟化作用可能使CMC值增大1倍。部分氟化表面活性剂的反常行为是碳氢基团和碳氟基团的相互作用引起的。

4.2 影响CMC的因素

4.2.1 温度

温度对CMC的影响较小,但较复杂。一般对离子性表面活性剂来说,温度升高,CMC亦升高。当温度升至Krafft点时,溶解度即为CMC。

4.2.2 反离子的极性及价数

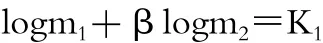

反离子浓度增加会促使表面电位降低,CMC也随之降低,如下式所示:

式中,m1、m2分别为在CMC时表面活性离子和反离子的总浓度;K1是常数;对1∶1型表面活性剂,当反离子为一价时,其β值为0.6~0.7,当反离子为二价时,β值降低二分之一。反离子浓度增加,聚集数n亦增加,胶束表面结合的反离子数m/n,即反离子结合度不变。十二醇硫酸盐CMC受反离子的影响,按以下次序递减:

4.2.3 电解质

电解质加入到表面活性剂溶液中,如果表面活性剂为离子型,一方面有共同离子效应,中和一部分电荷;另一方面将减少水化率,使CMC下降。LogCMC随盐浓度增加而下降,聚集数增加:

LogCMC=A-Blog(c0)

式中,c0为盐浓度,A、B为常数,对非离子表面型活性剂的CMC也有影响,但比离子型小得多。

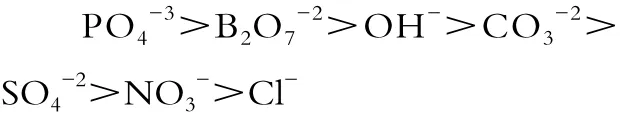

电解质的阴离子也会影响CMC,次序如下:

4.2.4 长链有机物

长链有机物(如醇、酰胺)能吸附于胶束芯的外层,这样可以减少胶束化所需的功,并减少离子层在胶束中的斥力。链愈长,影响愈大;直至与表面活性剂疏水基相当时影响最大。同时,长链极性有机物的直链结构对CMC的影响更大。乙醇、二氧六环的链较短,仅吸附与胶束表面外层,因此其影响不显著。

添加剂末端的极性剂如果有几个能与水形成氢键,则会使CMC较低。

4.2.5 水结构改进剂

尿素是一种水结构破坏剂,它具有提高亲水基的水化作用,属反胶束剂。因此,它可使CMC增大。

乙二醇、甲酰胺能降低水的内聚能密度,增加表面活性剂在水中的溶解度,使其不易成为胶束,从而使CMC增大。

4.3 CMC和协同作用

在混合表面活性剂体系.协同作用同样影响CMC。由于阴离子和非离子表面活性剂之间的协同作用,混合后溶液的CMC将明显降低。

5. 总结

通过分析溶液中不同双亲分子体系的结构、胶束形成及临界胶束浓度CMC的变化及其影响因素,对表面活性剂分子在溶液中的性质有了一个基本的认识。对表面活性剂溶液行为在分子水平上进行更深层的了解,对今后从事液体洗涤剂配方设计时预测表面活性剂溶液行为非常有益。

[瑞典] K. 霍姆博格, B. 琼森, B. 科隆博格, B. 林德曼. 水溶液中的表面活性剂和聚合物[M]. 北京: 化学工业出版社.