谈人文学科的危机

何辉斌

哲学与文化

谈人文学科的危机

何辉斌

人文学科在历史上扮演过重要角色,是传统教育的核心,但在当代,其地位却江河日下,甚至出现了危机。美国著名文学批评家、艺术与科学院院士帕洛夫曾经指出:“我们已经失去了别的领域的同事的尊重,无法吸引有头脑的公众的注意力。活力已经走向他处。我们处在这么一个时代,人们对人文学科的赶时髦的行为——结构主义或马克思主义或如此之类——的愤怒已经显然变为兴趣的缺乏。甚至没有人对我们生气,只是厌倦。”①Marjorie Perloff,Differentials:Poetry,Poetics,Pedagogy(Tuscaloosa:TheUniversityofAlabamaPress,2004),p.1-2.人文学科的危机是怎么出现的?为什么?我们将试图在这篇文章中作一些分析。

一、人文精神衰落的历程

耶鲁大学著名学者克朗曼把美国人文学科的历史划分为三个阶段。他认为从哈佛大学建校直到美国内战,属于 “虔诚的时代”(age of piety),那时“人类生存之目的不仅是合适的教育科目,而且是处于所有科目之上的年轻人必须学习的课程。生活的意义的教导建立在不可置疑的教条的假设之上”。②Anthoony Kronman,Education’s End:Why Our Colleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life(New Haven;London:Yale University Press,2007),p.46.在那个时代,宗教信仰和人文学科是大学教育的核心。教育的目的主要不在于挑战和创新,而在于传授和熏陶,最好的方法是记忆和背诵,人们通过这种训练以便达到博雅的境界。从内战之后到二十世纪中期,属于“世俗人文主义时期”(age of secular humanism)。“生命的意义还继续是本科教学的有组织的学科。但现在只有人文学科肩负这种特殊职责来提供教导,不再建立于毫无疑问地加以接受的旧式的教条假设之上。替代战前的教条计划出现的是更加多元的教学方式,建立于伟大的西方文学、哲学、艺术作品的批评研究之上。”③Anthoony Kronman,Education’s End:Why Our Colleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life(New Haven;London:Yale University Press,2007),p.46.在这个阶段,人文学科的研究有较大的进展,但人文精神不断地退缩。二十世纪六十年代晚期直到目前属于第三阶段,“在这个第三阶段,生命的意义这个问题甚至在人文学科内部也不再被重视,不再是需要教导的科目。在研究理想和政治正确性的压力之下,意义问题已经被学院和大学放逐”。①Anthoony Kronman,Education’s End:Why Our Colleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life,p.46、19.到了当代,人文精神已经没有多少地位,就是在人文学科内部也遭到了质疑。

克朗曼认为,人生的各种决定和承诺构成了一个金字塔。“这个承诺的金字塔,不像桌子上的镇纸的金字塔,是塔尖支持塔基,而不是相反。根基部分宽,因为包括许多的小承诺。塔顶是尖的,因为包括的承诺少。但正是这少数——我的最深刻的、最坚定不移的信念——支持和证明了之下的许多微小的承诺,使它们各得其所,确保其目的和价值。”②Anthoony Kronman,Education’s End:Why Our Colleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life,p.46、19.人生的基本信念支撑了人的整个事业,这个塔尖虽小,而作用却很大。在古代这个金字塔应该说是倒置的,人们有限的信念是各种行动的根基,是处于下面的牢固基石,高高地将各种言行托起。到了当代,由于信仰和人生的意义慢慢淡出,金字塔翻转过来了。相当一部分人天天忙于世俗的杂事,所谓的人生意义这种大事甚至遭到遗忘,那个塔尖的重要性大大下降,甚至有人根本没有达到信仰之塔尖的高度。虽然有人仍然能够搭起这个塔尖,但从上而下的管辖还是有限的,不可能像古代的那个塔尖一样将所有的事情独自撑起。这个金字塔的倒转的历程就是人类的信仰弱化的历史。

对人类思想史作类似的研究,以前也有人尝试过。一百多年前孔德将人的思辨行为分为三个阶段:“神学阶段、形而上学阶段和实证阶段。”③④⑤ 奥古斯特·孔德:《论实证精神》,第1、2、6、29-30页,黄建华译,北京:商务印书馆,1999。他还解释说:“我们的一切思辨的第一次飞跃必然是神学性的。在此阶段中,我们全部思辨都本能地对那些最不可解决的问题、对那些最无法进行任何根本性探索的问题,表现出特殊的偏爱。”④奥古斯特·孔德:《论实证精神》,第1、2、6、29-30页,黄建华译,北京:商务印书馆,1999。在这个阶段,宗教是人们生活的中心。到了第二个阶段,情况有所改变,“事实上形而上学也像神学那样,主要试图解释存在物的深刻本质和万事万物的起源和使命,并解释所有现象的基本生产方式。但形而上学并不运用真正的超自然因素,而是越来越以实体或人格化的抽象物代之,后者真正有特色的应用常常可以用本体论的名义称之”。⑤奥古斯特·孔德:《论实证精神》,第1、2、6、29-30页,黄建华译,北京:商务印书馆,1999。在这个阶段人文学科有较大的发展。第三个阶段就是实证时代。他认为实证一词包括五方面的含义:一、真实的意思,与虚幻相反;二、有用的意思,与无用相对;三、肯定的意思,与犹豫对立;四、精确的意思,和模糊对照;五、肯定的意思,和否定相反。⑥奥古斯特·孔德:《论实证精神》,第1、2、6、29-30页,黄建华译,北京:商务印书馆,1999。最后这个阶段是科技的时代。

孔德总结的是欧洲的历史,克朗曼探讨的是美国历史。孔德的神学时代和克朗曼的虔诚的时代类似,都有着明确的信仰,人生意义是教育的核心内容。孔德的形而上学时代和世俗人文主义时期比较类似,是人文学科比较发达的时代,但人生的意义在学校教育中的地位开始逐步下降。孔德的实证主义时代和克朗曼的人文精神衰落时代相类似。但两者看问题的角度是相反的:孔德看到的是准确的实证科学不断发展,带有神秘色彩的传统学术不断消失,他充分肯定了人类的进步,其态度是乐观的;克朗曼注意到的是人文理性不断退让、科学理性不断膨胀的过程,他以无奈的态度讨论人文精神的危机。实际上两者讨论的问题只是同一枚硬币的两面。

中国的历史也可以作类似的划分。从古代到清朝解体属于虔诚的时期。我们虽然没有西方意义上的宗教,但儒、释、道的不少方面带有宗教的性质,传统教育的核心是宗教、伦理、文学、艺术等。在五四前后,西学不断涌入中国,传统的观念受到了挑战,现代的自然科学和人文学科开始在中国发展起来。一九二三年中国思想界爆发的“科玄之战”,以科学家大获全胜收场,意味着传统的价值观开始逐步边缘化。紧接着到来的还不是现代科学时代,而是克朗曼所谓的世俗人文主义时期,所谓的人生意义还是大学教育的一部分,只是主要依靠人文学科完成,与自然科学没有多少关系。到了二十世纪九十年代,中国知识界出现了人文精神的大讨论。这个时代的人文精神在商业和科学的两面夹击之下进一步萎缩,人文学科出现了深层次的危机。

二、当代人文学科的萎缩

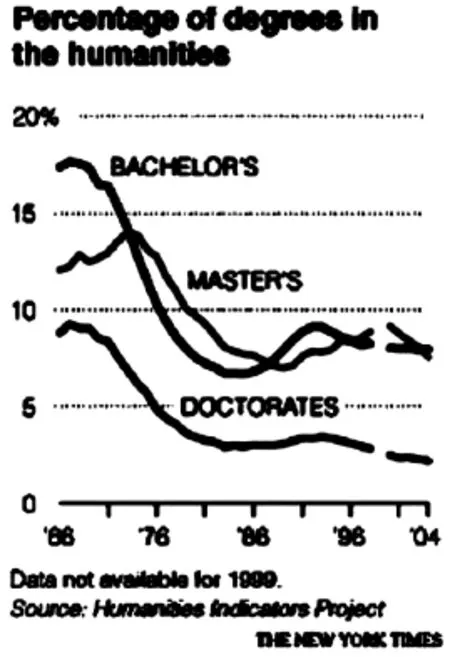

美国的人文学科在最近四五十年中出现了明显的萎缩。这个领域的学生数量、就业率和从业人员的薪水都明显不如别的学科。下面这个表格准确地显示了人文学科的学士学位获得者、硕士学位获得者和博士学位获得者的具体变化。

①原始数据出自Humanity Indicator Project,这个图表出自The New York Times,24 February,2009.

在最近的三十多年的时间中,人文学科的学位获得者在总人数中的比例下降了一半左右。造成这个局面的原因有两个:人文领域的绝对人数有所减少,别的实用学科的高速发展。人文学科正遭受着绝对衰落和相对衰落的两面夹攻。

除了学生减少之外,文科毕业生的研究经费和薪水也不容乐观。著名学者魏斯布赫曾在一九九九年说:“给研究人员的经费有所减少。人文学科全职学者与其他学者的薪水差距已经扩大,越来越多的文科人员作为兼职人员雇佣,工资低到可笑的程度……”②Robert Weisbuch.“Six Proposals to Revive the Humanities,”Chronicle of Higher Education,26 March 1999,B4-5.面对这样的回报,学生减少是很正常的。在就业率方面也很不如意。帕洛夫曾在二○○四年说:“最近的现代语言协会的调查表明,一半的英语专业博士学位获得者和38%的现代语言博士获得者找到了准终身的(tenure-track)职位。”③MarjoriePerloff,Differentials:Poetry,Poetics,Pedagogy,p.2.一方面是较低的就业率和不高的薪水,另一方面,学生还得付高昂的学费。“……大学教育非常昂贵——对于一流的私立大学来说大概四年十四万美元。”④Andrew Delbanco,“The Decline and Fall of Literature,”http://www.nybooks.com/articles/archives/1999/nov/04/ the-decline-and-fall-of-literature/面对投入和回报的巨大反差,有人说:“职业管理班作出了一个正确的评价,就未来的利润而言,阅读伟大著作不值得用很多的时间或金钱来投资。人们已经感知到的人文学科的衰落事实上是市场价值在贬值。”⑤John Guillory,Cultural Capital:The Problems of Literary Canon Formation(Chicago:University of Chicago Press,1993),p.46.这种看法不是没有道理。

人文学科应当怎样走出困境呢?魏斯布赫提了六个建议:1、收集信息,看看研究生在哪里找到了工作,以便更好地调整计划;2、减少博士招生;3、课程由全职的老师上,取消兼职;4、在学术圈以外创造就业机会;5、给社区大学提供以教学技能见长的,而不是以学术见长的博士;6、与外在世界更好地沟通。⑥Robert Weisbuch.“Six Proposals to Revive the Humanities”.从这六点可以看出,这不是什么灵丹妙药,只是管理机构在无奈之下作一点退守式的调整。

中国的人文学科在市场化之后也受到了很大的冲击。下面两个表格是一九九九年到二○○七年文史哲的本科和研究生的招生情况。数据出自《中国教育年鉴》,百分比是作者算出来的。

1、研究生招生所占百分比

文学 5.91 6.03 6.47 6.65 7.04 7.60 7.94 7.88 8.54历史 1.68 1.64 1.52 1.40 1.35 1.40 1.44 1.38 1.27哲学 1.41 1.31 1.22 1.16 1.15 1.19 1.21 1.19 1.30年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2、本科生招生所占百分比

文学 12.56 13.05 14.22 15.32 16.27 17.24 15.08 19.36 19.13历史 1.18 1.10 0.76 0.66 0.63 0.58 0.27 0.54 0.53哲学 0.15 0.13 0.12 0.11 0.08 0.08 0.04 0.09 0.08年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

从上面这两个表格可以看出,历史和哲学的比重明显地下降了,而文学却明显地提高了,但不要因此认为文学是热门专业。这里的文学包括中文、外语、新闻传播和艺术,真正的增长点在于后面三者。它们虽然也算为人文学科,但学生选择这些专业,看重的是这些学科传授的生存技能,而不是人生意义之类的问题。从这个角度看,纯文学也处于衰落的位置。由于这些年是中国高等教育高速发展的时期,纯粹意义上的人文学科 (文学类的不少学生难以列入真正的人文精神的追求者之列)的绝对人数并没有减少,只是相对的比重有所下降。

中国人文学科的就业情况、从业人员的工资水平也不容乐观。这方面的数据还没有统计出来,但根据我们的观察,肯定不太好。总体上看,中国的人文学科的大致情况和美国差不多,都受到了严峻的挑战。

也有人把人文学科和高校的人文院系区分开来。希尔贝克曾说:“毕竟,不是人文学科情况不妙——恰恰相反,研究和出版取得了前所未有的成绩——而是经费远远不足和学术职位数量太少。真正的危机在于大学,在于学校制度,在于普遍的社会状况……是一些尊贵学科向各种更实用的专长——不管它们是技术的、自然科学的,还是和社会科学相联系的——的可悲屈服。”①奎纳尔·希尔贝克:《人文学科的危机?》,《华东师范大学学报》1998年第3期,第27-35页。假如人文思想真的没有萎缩,人文院系遭受一点打击并没有什么关系。古希腊人相信“智慧自苦难中得来”。②埃斯库罗斯:《阿伽门农》,《古希腊悲剧经典》(上册),第49页,罗念生译,北京:作家出版社,1998。中国古代也有这样的诗句:“一生失意之诗,千古得意之句。”③转引自钱锺书《钱锺书论学文选》第6卷,第159页,广州:花城出版社,1991。也许人文学者注定了只能在失落之中创造辉煌。让我们拭目以待,看看今天的学者还能不能继续创造奇迹。

三、人文学科出现危机的原因

人文学科遇到这样的危机,有外在的和内在的原因,涉及许多方面。下文将就几个重要的方面进行讨论。

1、来自学术研究的压力

孔子曾经说:“君子之学为己,小人之学为人。”为己而学就是为了提高自身的修养,为人而学,就是为了使别人喜欢,带着功利的目的。当然追求合理的功利性是允许的,不见得就是小人。虽然古代也有为人之学,但那时的教育还没有大众化、职业化、商业化,更重要的特点在于提高自己的修养。古代西方的情况也是这样。克朗曼说:“但在十九世纪之前,绝大多数学者和科学家自己进行研究,处于有组织的机构之外。典型的研究者拥有自己的书和实验设备,靠与学术无关的财源作支撑。”④Anthoony Kronman,Education’s End:Why Our Colleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life,p.97、107、103.这是典型的为己之学,不依靠别人,不为了别人。但宗教色彩慢慢淡化之后,学校的功利成分就逐步地增加了。实用学科的比重不断增加,提高人生修养不再是高校的主要任务。人文学科当然也有自身的实用性。文科学习者的重要出路之一在于不断地作研究,并用自己的成果作为敲门砖去谋求职位。这种从重修养转向重研究的变化首先在德国出现,美国和其他各国接着加以效仿。这个转折之后,读书人的生活有了很大的变化,“他们工作是为了在自己的领域把知识的状态往前推进,为此许多人准备好牺牲他们的幸福——他们的健康、爱好、家庭关系,等等”。⑤Anthoony Kronman,Education’s End:Why OurColleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life,p.97、107、103.可见,转折之后,痛苦增加了,乐趣减少了。接触的对象也有了很大的差别:“古典的世界是封闭的,只有有限的一些可理解的理想,浪漫的个人主义把这个世界炸开了,代之以永远无法穷尽和完美解释的无限宇宙中的事实。”⑥Anthoony Kronman,Education’s End:Why OurColleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life,p.97、107、103.古典教育希望人们待在那个美丽高雅的伊甸园里生活,不要冲出边界,目的是在古典作品中浸泡,以提高人的品位。以研究为核心的现代教育,不断地鼓励人们突破出去,总想超越前人,更加关心的是对事实的梳理和理论的探索。钱锺书曾经以锐利的眼光观察到这一现象,他说:“说来也奇,偏是把文学当作职业的人,文盲 (指不懂文学的人——引者注)的程度似乎越加厉害。好多文学研究者,对于诗文的美丑高低,竟毫无欣赏和鉴别……看文学书而不懂鉴赏,恰等于皇帝时代,看守后宫,成日价在女人堆里厮混的偏偏是个太监,虽有机会,却无能力!”①钱锺书:《写在人生边上》,第70页,沈阳:辽宁人民出版社,2000。人文的东西的确需要研究,但擅长研究和具有修养却是两码事。

一旦把研究放在首位,自然科学的地位就逐步提高了,最后成了学术界的主宰。在主次关系颠倒了之后,自然科学成了高校权威,原先作为老大的人文学科陷入了合法性的危机,主要表现在以下几个方面。1、实用性不强。毛泽东的诗句“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”多么让人振奋,但诗歌本身不能提供任何上天下海的技能,而航天科学和海洋科学可以帮我们完成这些不可思议的任务。2、缺乏统一的标准,没有可操作性。费尔巴哈早就指出:“科学是对类的意识。在生活中我们跟个体打交道,而在科学中我们是跟类打交道。”②费尔巴哈:《基督教的本质》,第29页,荣震华译,北京:商务印书馆,1984。所谓科学就得有普遍性,但人文学科偏偏在这方面比较弱。有人早就指出:“许多事情适合于个人的学习,却不适合于大学的考试。其中之一就是‘文学’……我们不可能检查品位和同情心。”③Quoted in Alvin Kernan:The death of literature(New Haven:Yale University Press,1990),p.37.克朗曼也说:“相比之下,我对于为什么生活这个问题的兴趣绝对是个人的。”④Anthoony Kronman,Education’s End:Why Our Colleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life,p.14.这种所谓的个性与科学精神是相违背的。3、缺乏高度的专业性。韦伯曾说:“……学术已经达到了空前专业化的阶段,而且这种局面会一直继续下去。无论就表面还是本质而言,个人只有通过最彻底的专业化,才有可能具备信心在知识领域取得一些真正完美的成就……只有严格的专业化能使学者在某一时刻,大概也是他一生中唯一的时刻,相信自己取得了一项真正能够传之久远的成就。今天,任何真正明确而有价值的成就,肯定也是一项专业成就。”⑤马克斯·韦伯:《学术与政治》,第23页,冯克利译,北京:生活·读书·新知三联书店,1998。科学的专业化是大势所趋,但人在思考人生意义时一般要把人生当作一个整体来看待。克朗曼说:“没有一个真正有利的位置可以观察我们生命的整体。明白了这点,我们永远无法逃避思想的纠纷,生命的意义问题是一个比以此为基础的其他问题更加不真实的——然而,正是因为它是基础,也更加紧急。”⑥Anthoony Kronman,Education’s End:Why Our Colleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life,p.14.人文学科的这种问题是典型的大而全的问题,不太符合科学的标准。4、没有客观性。维特根斯坦曾说:“真命题的总体就是全部自然科学 (或各门自然科学的总体)。”⑦维特根斯坦:《逻辑哲学论》,第48、102页,贺绍甲译,北京:商务印书馆,1999。就是说,人文的东西不可能成为科学的命题。他还说:

世界的意义必定在世界之外。世界之中一切事情就如它们之所是而是,如他们之所发生而发生;世界中不存在价值——如果存在价值,那它也会是无价值的。

……

所以也不可能有伦理命题。

命题不能表达更高的东西。

很清楚,伦理是不可说的。

伦理是超验的。

(伦理和美学是同一个东西。)⑧维特根斯坦:《逻辑哲学论》,第48、102页,贺绍甲译,北京:商务印书馆,1999。

可见人生意义没有客观性,甚至无法在客观的世界中存在,科学家只能把它彻底从科学研究中驱逐出去。

由此可见,人文学科在现代科学面前好像不是真正可开设的学科。当然,人文学科有自己的标准,但这种标准已经不可能再主导高校和学术界了。在近代,人文精神曾经为现代科学创造了有利条件,但在当代,科学精神占据了绝对重要的地位,人文精神没有多少话语权,其合法性也受到了质疑。就是人文学科内部,人们的研究成果也往科学的标准靠拢。所谓的人生意义遇到了空前的危机。

中国的传统教育重视的是为己之学,但二十世纪初建立的现代大学属于以研究为目标的大学。对学术的追求给中国的人文学科带来了新的起色,但也带来了问题。王国维曾说:“哲学上之说,大都可爱者不可信,可信者不可爱。余知真理,而余又爱其谬误。伟大之形而上学,高严之伦理学,与纯粹之美学,此吾人所酷嗜也。然求其可信者,则宁在知识论上之实证论,伦理学上之快乐论,与美学上之经验论。知其可信而不能爱,觉其可爱而不能信,此近二三年中最大之烦闷,而近日之嗜好所以渐由哲学而移于文学,而欲于其中求直接之慰藉者也。”①王国维:《自序(二)》,《王国维文集》第3卷,第473页,北京:中国文史出版社,1997。形而上学、伦理学、纯粹之美学都以金字塔尖上的人生意义为旨归,虽然非常可爱,但在现代科学面前显得没有存在的客观根据;实证论、经验论比较符合现代科学的精神,比较可信,却由于远离人生的意义常常显得不可爱。王国维的可信和可爱的关系不仅仅是他的个人问题,也是人文和科学之间的大问题。在王国维的年代,这个矛盾刚刚出现,随后的一百多年是可爱者逐步让位于可信者的历史。

2、出自文化研究的冲击

二十世纪末的文化转向给人文学科的研究带来了新的生机,但同时也造成了一定的麻烦。有人曾这么有趣地描述一个文学教师:“女性批评理论和基于意象的文化是他的特别的学术兴趣。他把电视情景剧录制起来,介绍到课程中来,取代那些男性中心的、基于象征的文本(书)。他不许学生写作。他们的学期作业是用录像机完成的,以磁带的形式上交。在系里的会议上,只要有人使用男性代词,坎贝尔·卫墨就纠正说话者说道:‘或者她’……最近系里每个人都开始把他叫做‘或者她’。”②Richard Russo,Straight Man(New York:Random House,1997)p.15.他除了不教经典的文学文本之外什么都教。萨义德也曾抱怨说:“文学已经从教学大纲中消失。”③EdwardSaid,“RestoringIntellectualCoherence,”inMLA Newsletter,Vol.31,No.1(Spring 1999)3.传统的人文学科的研究重视的是仔细研读有分量的经典文本,侧重于深刻性、思辨性,文化研究将文科的范围明显扩大了,但原有的特点却慢慢地变得模糊了,甚至失去了。文化研究对文学研究的冲击最大。我们下面就以文学为例谈谈文化研究给人文学科带来的压力。

关于文化研究和文学的关系已经有不少论述。帕洛夫的《诗歌、诗学和教学辨微》是这方面的重要著作,我们将以这本书为例子进行分析。书的第一章是 《人文学科的危机?——重构二十一世纪的文学研究》。她高度关注近年来所谓的人文学科的危机,以非常开阔的视野分析了文学受到冷遇的原因。她把文学研究从宏观上分为四类:作为修辞的研究,作为哲学的研究,作为艺术的研究,作为文化的研究。她重点探讨了在当代西方影响最大的文化研究。她这样批评当代的文学教学:“到九十年代初,在任何情况下,英语系(以及外语系)都处于奇怪的境地,除了教文学之外,什么都教。”④Marjorie Perloff,Differentials:Poetry,Poetics,Pedagogy,p.13、15.她还说:“在这样的状况下,人文学科研究中心不可避免地发现,从人类学系或者法学院来的申请,比英语专业的申请,或者相关的领域,如音乐学、艺术史的申请,更有吸引力。可以肯定,人文学科不经意中变成了没有统计数据的社会科学。”⑤Marjorie Perloff,Differentials:Poetry,Poetics,Pedagogy,p.13、15.在她看来,极端的文化研究甚至可以离开文学的特殊性,转向别的领域进行研究,“如消费主义的研究,可以建立在商场或者家得宝(Home Depot)的布局分析之上;不必研究文学文本”。⑥Marjorie Perloff,Differentials:Poetry,Poetics,Pedagogy,p.13、15.文化研究是对形式主义的矫枉过正,完全放弃了文学的特殊的形式,转向了作品的内容,视之为历史事实的产物。但帕洛夫比较赞同亚里士多德的观点,认为文学关心的是 “可能发生的”(what might happen),而历史/文化的研究,关心的完全是 “事实上所发生的”(what has happened)。过于关心后者,就违背了文学的特性,容易葬送文学的生命,是文学危机的重要原因。

当然,这并不意味着文学真的没有了市场。帕洛夫以锐利的眼光发现,与文学学科的冷清场面不同的是,网上的各种文学网站很活跃,说明人们对文学并没有真的失去兴趣。目前的问题在于,“过时的课程表和潜在学生的真实兴趣之间的不和谐关系”。⑦Marjorie Perloff,Differentials:Poetry,Poetics,Pedagogy,p.13、15.她还为摆脱这种危机开了有意义的处方,那就是“细微阅读”(differential reading)。她的细微阅读和新批评者提倡的“细读”(close reading)不一样,不是带着某种比较定型的基调去读文学作品,如把某一文本看作张力、象征等的典范,而是直接面对诗歌的丰富性、多样性和开放性。她曾问道:“为什么不能把开放式结尾的诗歌让给开放式的、灵活性大的阅读呢?”①Marjorie Perloff,Differentials:Poetry,Poetics,Pedagogy,xx、xvii.她还把文本阅读和文化背景结合起来。以前的细读往往脱离文化、政治、历史等,把这些看作外在于文学的要素;认为文学本身是自足的文本,研究的目的在于找到比喻、象征、反讽等展示文学性的特征。这种阅读方法太注重文本(text),使文学变得单调而枯燥,所以后来转向了反面,导致重视context的文化研究流行了起来,细读让步于“远读”(far reading),使以前研究的焦点——文学性——消失于历史和文化的探讨之中。帕洛夫的细微阅读“活动于细节和更大的文化和历史的决定要素之间”,②Marjorie Perloff,Differentials:Poetry,Poetics,Pedagogy,xx、xvii.批判地继承了以前的细读和文化研究的优点。细微阅读的目的不是为了寻找文学所表现的文化事实,也不是为了探讨文本的文学性规律,而是把最为微妙的诗意显示出来。她的细微阅读难以用一般的语言界定。她借用了艺术家杜尚(Marcel Duchamp)的一个术语infrathin来表达这个意思。这个术语无法用定义来框定,只能用例子来暗示,如“某人在凳子上留下的温暖”就是一个范例。对微妙的诗意的强调,有利于文学研究回到正道上来。

帕洛夫的方法基本上是让人文学科回归本来的特性。从学科本身的特点来说,当然是应该的;不但文学需要这样,哲学、历史、艺术等都该如此,否则就会被大众文化吞噬。但当代教育的特点在于大众化、普及化、实用化,与精英主义的高高在上的人文教育是相矛盾的。有多少人愿意慢慢地领悟文学的微妙、哲学的深奥、历史的复杂呢?帕洛夫的方法能不能有效地拯救文学和人文学科仍然显得比较可疑。

在美国,文化研究不但使人文学科的经典文本逐渐从许多读者视野中淡出,而且使人生意义变得无法进行传授。形形色色的文化研究促使人们更加重视文化的多样性和多元文化。所谓的多样性指的是文化内部的丰富性,多元文化“在全球层面上代表着多样性原则”。③Anthoony Kronman,Education’s End:Why Our Colleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life,p.164、151.这种趋势虽然有着进步意义,但也使人生意义成为不可教授的内容,克朗曼说:“一个教室像一个聚会,参加者都为自己代表的人说话,情况越是这样,越不适合于探索个人意义的问题,特别是生命中的终极作用,以及为什么起作用。”④Anthoony Kronman,Education’s End:Why Our Colleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life,p.164、151.所谓的人生意义总要带有一点神圣的色彩,如果还没有开口说话,就得考虑别人有不同的人生意义,这就等于将人文学科打入了冷宫。

自然科学要求标准越普遍越好,而多样性和多元文化却要求把人生意义限制在个人的空间中,人文学科在这样的两面夹击中艰难地生存着。

文化研究在二十世纪九十年代传到中国,产生了巨大的影响。很多机构都把自己的名称改掉,并加上文化两字。有的老师从文、史、哲等领域走出来,纷纷开设时髦的 “道教的养生文化”、“《孙子兵法》与商业谋略”、“电影文化”等课程。假如这样的东西多了,人文学科的本性也会慢慢失去。

中国的多元化问题不是很严重。中国古代没有过一神教,古代的文化就是儒、释、道等多元并存的。有了这样的历史背景,中国人对于多元文化更容易接受。而且当今中国的国际化程度还比较有限,同一个班级里一般不会有很多外国人,不需要担心强调这样的人生意义,就会否定另外一种人生意义。

3、人文学科内部的危机

人文学科内部也不断地进行自我批评。首先,有人认为,人文学科已经和人文精神分离。著名文学批评家费什在霍普金斯大学的委员会中曾经遇到这么一个同仁,他说他很愿意支持英语系,因为他的妻子喜欢戏剧。当他得知霍普金斯的英语系没有人会演戏,甚至当时没有人对戏剧感兴趣,他感到非常不解。现在的文学系只对文学作品进行分析,被一些人看作文学的寄生虫。费什因此说:“我宣布人文学科没有任何价值,我指的是研究人文学科的系(‘人文学科’是一个学术的而非文化的范畴),不是指诗人和哲学家以及他们在这个世界上是否有用,对读者是否会产生作用。”①Stanley Fish.“The Uses of the Humanities,”http://opinionator.blogs.nytimes.com/2008/01/13/the-uses-of-thehumanities-part-two/在大学把重点从提高人的修养转向学术研究之后,人文学科的确出现了这样的问题。钱锺书曾说:“现在许多号称哲学家的人,并非真研究哲学,只研究些哲学上的人物文献。严格讲起来,他们不该叫哲学家philosophers,该叫 ‘哲学家学家’philophilosophers。”②钱锺书:《围城》,第97-98页,北京:生活·读书·新知三联书店,2004。现在的大学课堂上充满了哲学家学家、文学家学家、历史家学家等,却未必有多少人文精神。

其次,掌握人文领域的经典未必能够帮助人们增强处理事情的能力。人们可能会假设,学习儒家的和而不同这一原理对于当今世界不同国家之间的对话会有好处。但费什说:“真实情况是,掌握文学和哲学的文本和(不管什么形式的)智慧的获得是互相不同的两码事。”③Stanley Fish.“The Uses of the Humanities”.我们可以看到,许多饱读经书的人从政却并不成功,不少读书有限的人却能够做到游刃有余。当然,费什的话有点绝对,应该说这种作用还是有的,只是期望值不能太高。

第三,对文化资本的怀疑。在萧伯纳的《皮格马利翁》(Pygmalion)中,一个贫寒的卖花女通过学习贵族的发音,成功地被上流社会接纳为成员,甚至被一些人当作公主,几个非常尊贵的人还向她求爱。可见高雅文化有时可以显得非常实用,甚至能够转化为金钱。布尔迪厄因此创造了文化资本这个概念。但遗憾的是,随着贵族的衰落,文化资本已经渐渐贬值了。帕洛夫说:“二十世纪末美国的资本主义的多元文化的民主建立于金钱而不是社会阶级之上,‘在人类经验的智慧空间’‘浸泡’不再是成功的必须条件,甚至不是好生活的必要条件。”④MarjoriePerloff,Differentials:Poetry,Poetics,Pedagogy,p.4.在当代社会中,通过提升文化档次来获取利益只是一条弯路。

第四,学习经典未必可以提高人的道德修养。锡徳尼曾说:“谁读了埃尼阿斯背上驮着老安喀西斯而不愿自己也有此幸运来做这样一个善行呢?”⑤锡徳尼:《为诗歌辩护》,第31页,钱学熙译,北京:人民文学出版社,1964。在他看来,人们在学习经典作品的时候,就会受作品的影响,道德水平会提高。但费什不以为然,他说:“如果这话是正确的,地球上的最慷慨、耐心、善良、诚实的人肯定是哲学系和文学系的成员,这些人在有生之年都在和伟大的书与思想打交道,作为在那里工作(四十五年)的一员,我可以告诉你,情况不是这样的。在文学系和哲学系的师生并不学习怎么变得善良和聪明;他们学习怎么分析文学效果,怎么区分关于不同知识基础的理论。正如克朗曼所说的那样,他推荐的书都是关于人生意义的;但那些研究这些书的人的生命不会事后被赋予新的意义,只是专业知识扩大了。”⑥Stanley Fish.“Will the Humanities Save Us?”http:// opinionator.blogs.nytimes.com/2008/01/06/will-the-humanities-save-us/他的话的确有一定的道理,整天研究经典的专家未必人品都好。应该说,假如我们把阅读经典作品当作一种修养,还是会受其影响的。假如视之为一种学问,就是一种比较客观的知识,可以在不同的场合使用,有时甚至可以用于做坏事,和人格修养背道而驰。

第五,有些学者认为人生意义是受利益操控的。克朗曼认为,对人生意义不利的另一个因素是建构主义。“建构主义以最简单的形式断定人的世界——真实的总体,包括自然界,只要对我们是有意义的——是居住于世界中的人类想象出来的虚构的东西(所以有了‘建构主义’这个术语)。”⑦Anthoony Kronman,Education’s End:Why Our Colleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life,p.181、181、137.建构主义者还认为意义的世界是受利益控制的:“建构主义还进一步认为这个创造意义的行为的动因和导向是企图掌握权力并控制某人或某物(自己,别人,或世界)。”⑧Anthoony Kronman,Education’s End:Why Our Colleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life,p.181、181、137.克朗曼所谓的建构主义也可以用我们更加熟悉的术语来称呼,人们“为之提供了不少其他名称(‘后现代主义’,‘反本质主义’,等等)”。⑨Anthoony Kronman,Education’s End:Why Our Colleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life,p.181、181、137.这种说法的确有一定的道理。一旦完全接受这种观点,人生意义的教育属于有害的领域,学校应当加以禁止才对。但假如真的这样做,当然是极端的、不合适的。

费什把上文讨论的人文学科的作用称作外在作用,并且全部加以否定,认为这些学科无法“增加经济的生产力,或者塑造有教养的公民,或者提高道德意识,或者减少偏见和歧视”。①Stanley Fish,“The Uses of the Humanities”.他还说:“合法性的证明毕竟意味着把价值放在阅读之外的行动之上。一个无法辩护的行动就是拒绝把自身看作更大的善的工具。人文学科就是善本身。”②Stanley Fish,“Will the Humanities Save Us?”人文学科带来的所谓的善是什么呢?他说:“它们什么作为也没有,如果‘作为’指的是给世界带来某种效果。如果它们不给世界带来什么效应,它们无法证明自身的正当性,除非从给欣赏作品的人带来快乐这个角度来讨论。”③Stanley Fish,“Will the Humanities Save Us?”这样做的确可以回到人文学科本身,但去掉了所有的外在作用之后,人文学科必然走向萎缩。而且,就欣赏的快乐而言,人文经典未必比大众文化有优势。消费大众文化没有什么思考的痛苦,快乐比较直接和强烈。相比之下,人文学科的快乐往往需要慢慢挖掘,对于一般的大众并没有多少吸引力。

不管人生意义受到怎样的质疑,人生仍然是需要意义的。在人文学科衰落的年代,原教旨主义(religious fundamentalism)有所抬头,有时甚至给社会造成较大的麻烦。人文学科和某些极端的宗教相比,更具包容性,更适合于为人生提供精神支柱。所以克朗曼积极主张重整人文学科:“今天在学院和大学中把人文学科恢复到权威的地位至关重要,不仅对于这些学科的老师、对于高等教育而言,而且对于我们的整个文化也是如此,文化精神的魄力已经被人文学科的自我毁灭大打折扣了。因为文化要强大,人文学科必须强大。”④Anthoony Kronman,Education’s End:Why Our Colleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life,p.258、203.克朗曼认为,现在对生活的信念的威胁不是来自怀疑,而是“受到虔诚的信念的威胁。真正的敌人是一种许多学生都赞同的规范着正统观念的新信仰——政治的正确性扼杀了严肃的讨论,职业主义(careerism)把作为整体的生活引向歧途,对科学技术的盲目接受,以致遮蔽和否定了人的状况”。⑤Anthoony Kronman,Education’s End:Why Our Colleges and Universities Have Given up on the Meaning of Life,p.258、203.可见,人文学学者,如要发挥作用,也要与时俱进,对这个时代的新挑战进行回应。

人文精神的危机古代也有。孟子曾说:“仁,人心也;义,人路也。舍其路而弗由,放其心而不知求,哀哉!人有鸡犬放,则知求之;有放心而不知求。学问之道无他,求其放心而已矣。”⑥《孟子正义》,《诸子集成》第1册,第464页,上海:上海书店出版社,1996。人们对于鸡犬的丢失非常在意,而对于主管道德的心的丢失却不在乎。这是典型的人文精神的困境。但在古代,由于生产力低下,人们的物质欲望的满足比较难,不会把太多精力放在物欲之上,就算整天去追求也难以取得理想的效果。在这种情况下,人们反而较为重视精神生活。当然,也有人持相反的观点,认为“仓廪实,则知礼节,衣食足,则知荣辱”。⑦《管子》,《诸子集成》第5册,第1页,上海:上海书店出版社,1996。这种人认为,精神追求应当在物质有保障之后。但这个观点比较可疑。当今美国可以说是世界上最为 “仓廪实”、“衣食足”的国家,那里的公民在高科技和良好的制度之下最容易获得物质生活的满足,但这种满足似乎只是让人们更加沉醉于物欲之中,忘却了精神的一面,使人文学科出现了空前的危机。在中国,我们的人文学科也很不景气。在改革开放初期,国家主要把重点放在科技之上,近十几年,社会科学才受到较多的重视,最近几年人文学科才获得了较多的关心。国家的重视程度会不会进一步提高呢?这种重视能够维持多久呢?在成为发达国家之后能不能避免美国式的人文学科的危机呢?这些问题现在还很难说。

也有人对这种危机不以为然。有学者说:“有的人文学者对于危机的讨论已经习以为常,以至于他们当中的许多人满足于有一个危机而不是合理性;事实上有时危机似乎就是合理性,有的学者更加乐意处于戏剧性的、有时是自得其乐的自我怀疑的状态之中,而不是给学生展示时代的智慧、艺术的魅力和历史的严峻。”⑧Geoffrey Harpham.“Beneath and Beyond the‘Crisis in the Humanities’”,New Literary History36,no.1(2005).假如危机感是刺激人文学者不断进取的良药,那就是好事了。但这仅仅是问题的一个方面,人文学科的危机必然会带来一定的负面作用。

何辉斌,浙江大学外语学院英语文学教授,博师生导师,外语学院副院长。