小麦的奋斗

王逍

1月6日,一辆崭新的红色拖拉机开进丁志发的院内。丁志发把它跟另一辆个头较小的拖拉机停在一起,排得整整齐齐。对他来说,这是两枚“勋章”。

在此之前,全国粮食生产表彰奖励大会在北京人民大会堂举行,会上表彰了300名种粮售粮大户,丁志发是其中之一。这辆崭新的拖拉机,就是他的奖品。另外一辆,是河南省政府在2009年给他的奖励。

丁志发是河南省西平县人和乡大朱村农民。从2004年开始,他在种粮上发了财,并且越发越大。眼下,他通过租赁或“公司+农户”的方式,手里管理着4萬亩左右的土地,每年的收益上千萬元。

丁志发的成功是上一轮农业结构调整的“遗珠”。这场从1998年开始的结构调整,到2004年已近尾声。河南省政府大力倡导的优质小麦,已占该省全部种植面积的三分之一。在该省持续多年的卖粮难题,已云开雾散。丁志发看准时机,适时入市,从此紧跟大盘,赚了个盆满钵满。

2012年1月8日,在第五届国际金融市场分析年会上,国家粮食局副局长曾丽瑛表示,当前中国粮食总量供需基本平衡,但品种结构矛盾比较突出。这既是对上一轮结构调整的肯定,又预示着新一轮的结构调整。而未来的答案,就在对过去经验的梳理中。

差的没人要好的没人种

上一轮农业结构调整,从“卖粮难”开始,此后,市场波动伴随着结构调整的整个过程。

1995年以前,丁志发拉着一架子车小麦,通常要等上两天两夜,才能把粮食卖给粮店。粮店前的公路上,通常会排出几公里的长队。多收了三五斗的农民从四面八方赶来,满头大汗,不知所措。

粮店里的仓库已经装满了,但粮食还没有收完。粮店的工作人员一方面要面对牢骚满腹的农民,同时又为收上来的粮食出路发愁。一位退休的乡粮管所所长说,粮店内到处都是粮食,五六年的粮食都在仓库里压着。“我们跑了几个省去卖粮,从河北到东北,再到西北,待了一个星期,都没卖出去。”

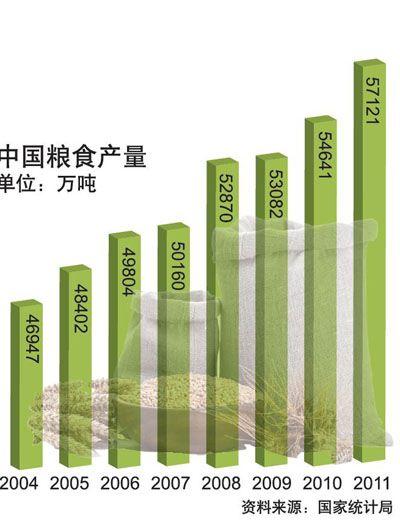

为了应对1993~1994年出现的粮食波动,中国政府在1994年上调了一次粮价,涨幅高达42%,1996年,粮价再次上调,涨幅达40%。这大大刺激了中国的粮食生产,1994~1996年粮食产量连续3年大幅度增长,连续跨越了9000亿斤和1萬亿斤两个台阶,超过了人口的增长速度,于是造成粮食过剩。

截至2002年11月,河南省小麦库存达到288亿公斤,中央和地方财政每年要为此补贴30多亿元。

全国小麦专家指导组副组长郭天财到驻马店调研,一家面粉厂的厂长对他说,当地的小麦,1斤3毛多都没人要,而从加拿大进口的“加麦二号”,1斤一块三,他们还要请着客买。

这是一个“结构问题”。当时,在广袤的中原大地上,种的是只适合生产面条、馒头的中筋麦。这种附加值较低的品种,曾在解决中国的温饱问题上立下大功。但随着短缺经济的结束,中国人的消费需求,正从过去的“吃饱”向“吃好”转化。

这一需求的变化对小麦市场的冲击表现在:市场对主要用来生产面条、馒头的中筋麦的需求开始减少,而对主要用来生产面包的强筋麦和生产饼干的弱筋麦的需求开始增加。

而在当时的中国,强筋麦和弱筋麦被认为与主流的消费市场无关,在国内几无生产。这方面的需求,绝大部分通过进口解决。1978~1997年,中国的小麦进口量为20013萬吨,占同期粮食进口总量的81.06%。

一方面是过剩,一方面是奇缺,郭天财说,这是结构出了问题。站在河南的田间地头,他就在想:能不能用我们的国产小麦,替代来势汹汹的进口小麦?而国家粮食局副局长曾丽瑛在分析中国的粮食结构时也说,中国的小麦产略大于需,但优质小麦供给不足。

上世纪80年代初,在著名小麦专家胡廷积担任河南省副省长后,郭天财接任河南省小麦高稳优低研究推广协作组组长。

他组织了一个20多人的团队,在河南省政府100萬元资金支持下,开始对强筋、中筋和弱筋小麦在河南省生态区划的研究。

“猫鼠游戏”

1997年,河南省农科院小麦专家许为钢培养的“郑麦9023”基本成型。这个从1990年开始培育的强筋品种,带着当年中美“入关”谈判的气息,日后成为进口小麦的主要替代品之一。

结构调整已经迫在眉睫。1998年,河南省提出了“专用化、优质化、多样化”的小麦结构调整目标。

1999年年底,离“郑麦9023”通过河南省鉴定还有一年多,西平县人和乡党委书记艾建平找到许为钢,以高出普通小麦3倍的价格,购买了10萬公斤“郑麦9023”。第二年,西平县在人和和环城两个乡,拿出2萬亩土地,试种这一品种。

许为纲说,“郑麦9023”的投产和推广,当时受到河南省政府的高度重视。“他们不仅投入了大量的人力物力,还在法规许可的情况下,将投产日期提前了1年。”

但农民一开始并不买账,在未看到效益的情况下,他们不愿意轻易冒险。1997年进入西平县农业局的李萬祥说,为了让农民试种新品种,该局不得不做出承诺,一旦新品种出现减产,政府负责赔偿损失。他们花高价买来的种子,也以低于普通种子20%的价格出售。

但农民心里还是不踏实。李萬祥说,相比以前普遍种植的半冬性品种,“郑麦9023”是弱春性品种,播期要延后两个星期,否则很容易发生冻害。但放心不下的农民,几乎还是按照原有的播期播种。于是,负责紧盯播期的乡村干部,就不得不和农民玩一种猫鼠游戏。

黄广有当时在西平县顺灵镇做镇长。为了控制播期,他把乡村干部全部发动起来,把住各个路口,有人来回在地里转,如果有人提前播种,就问种的是啥麦,如果是“郑麦9023”,就不让种。“有一户非要种,我就让村干部把播种机熄火,把摇把掂走。”

到了第二年,形势就发生了变化。“郑麦9023”的产量,比原来的品种平均高出100斤,收购价格也高出8分到1毛钱。这样,与以前相比,1亩的收益就高出100到200元。

看到了收益的农民蜂拥而至。丁志发说,他们村第一年收获的小麦,没来得及拿到粮店去卖,就被附近乡镇的农民给抢光了,1斤换两斤。

在2000年的2萬亩试验后,2001年,西平县种植“郑麦9023”的面积达到40萬亩。占该县全部种植面积的40%。

改变的格局

当许为钢把“郑麦9023”送到农民的田间地头时,郭天财的生态区划试验也有了结果。经过几年的反复试验,他把河南省划分为几大生态类型区:淮河以南,种弱筋和中筋小麦;黄河以北和豫西,种强筋小麦;黄淮之间,主要种中筋,也可以根据土壤结构种强筋。

郭天财说,为了弄这个生态区划,他把河南省几十年的气象资料和土壤资料都翻出来,仔细分析,再把一个品种种在不同的地方,看品质有什么变化,以分析其与气候、土壤和纬度之间的关系。

本世纪初,河南省政府提出了建设“两个基地”和“小麦经济”的概念。河南省农业厅总经济师魏仲生说,“两个基地”是指优质小麦生产基地和加工基地,“小麦经济”就是要延长小麦的产业链,提高附加值。

中共中央政治局常委、国务院副总理李克强当时是河南省省长。他对河南省发展“小麦经济”的解释是:河南是小麦主产区,播种面积占全年夏、冬两季总种植面积的二分之一,而且很难找到可以大面积替代的作物。在WTO的背景下,只有走提高品质、加工增值、提高综合效益的路子,才能化挑战为机遇。

郭天财说,河南是小麦大省,吃的却是康师傅的方便面;是大豆的主产省,吃的是四川的豆瓣酱。“这个不行,不能老做原料省,这样没前途。”

在李克强的推动下,河南作出重大调整。

魏仲生告诉《中国新闻周刊》,到2004年,河南省优质小麦的种植面积已达2597萬亩,占全部种植面积的三分之一。到2011年,河南省优质小麦的种植面积,已经达到5860萬亩。

优质小麦的推广,改变了中国的进出口格局。1999年和2000年,中国共进口小麦132萬吨。两年加起来,不到1996年进口小麦的14%。

2002年11月,河南延津县向印尼出口5000吨小麦。这是中国食用小麦出口的第一笔,给连续几年小麦结构调整带来的变化提供了最好的注脚。

2009年,丁志发与农户签订的第一个5年合同到期,他随即又与农户续签10年。他说,自己非常信赖优质小麦的前景,而他本人就是优质小麦直接受益者之一,2011年获奖之后,他甚至跑去买了一辆新帕萨特,“算是对自己的鼓励”。 ★