海域综合敌我识别系统发展建议✴

朱银川,张驿

(1.中国西南电子技术研究所,成都610036;2.海军装备部重庆局,重庆405200)

海域综合敌我识别系统发展建议✴

朱银川1,张驿2

(1.中国西南电子技术研究所,成都610036;2.海军装备部重庆局,重庆405200)

分析了不同海域的目标构成特点,比较了协同、非协同识别和间接敌我识别手段的优劣势,结合国内外识别技术发展现状与趋势,提出了海域综合敌我识别系统的发展思路。

综合敌我识别;海域;协同识别;非协同识别;间接识别

1 引言

海军作为国际性军种,长期活动于近海及公海,面临着同时与世界多个国家的直接或间接交往,舰队或观通站警戒范围内可能密布大大小小上千艘的商船、渔船、民航飞行器及部分军机、军舰、间谍船及海盗船等目标,如何满足任务需要,及时准确地完成目标的敌我属性识别一直是各国海军长期研究的课题。

文献[1]清楚地指出敌我识别就是通过各种可以利用的技术途径和手段,结合通用或专用的平台装备,在作战所需的时空范围内,对敌我属性不明的目标进行判别和确认。由于在目标的“归属”问题上应该准确地划分为敌、我、中三类,因此敌我识别也应进一步拓展为敌、我、中三方识别(IFFN)。文献中也提出实现综合敌我识别的不同手段和基本构架,但未针对不同作战所需的时空范围如何运用不同的敌我识别手段作进一步的深入描述,至今也未见其他类似研究,因此本文将通过分析不同应用海域的目标构成特点和国内外敌我识别技术发展现状及趋势,牵引出海域综合敌我识别系统的发展思路和应用方法。

2 应用背景分析

为理出海域敌我识别的应用规律,我们按照和平时期、热点地区和战时海战场三大类不同应用环境进行分析,整理出不同阶段、不同环境条件下的目标组成及分布规律和特点,以指导综合敌我识别系统及装备的高效运用。考虑到港口船舶交通管理系统(VTS)的成熟应用,故在此忽略港口区域的船舶目标分析。

2.1 和平时期海域目标分布特点及应对手段分析

2.1.1 港口附近海域

图1是位于某港口附近海面的目标分布图,海面目标数大于200个,包括有大量的本地大中型渔船、商船。但绝大多数本地船只的活动规律是可以界定的,如本地渔船一般活动于渔场附近、进出港早晚时间规律、活动区域与季节的关联性等,而且定期定航商船和航班的规律性也很强,因此通过协同识别手段(如AIS、ATC、IFF等)再配合目标活动特征判证即能完成绝大多数目标属性的准确分辨和识别。

图1 某海岸观通站观测到的某时刻实际目标分布图Fig.1 Object distribution map of a traffic observation station record at a certain time

对于少数目标或可疑目标可采用非协同识别手段进一步补充判别。

又如具备典型港口目标活动特点的新加坡。其作为东南亚最大的海港和著名的国际贸易转口港,有250多条国际航线通往世界各主要港口,每天有200多艘船只进出,能同时容纳30多艘巨轮停靠。若依赖于非协同手段作为主要方式进行敌我识别,很难在如此复杂环境(包括空间电磁信号环境)下快速、准确实现敌我识别,只有重点依赖于协同识别手段才能完成目标密集海域的识别需求。根据海事组织的强制规定和大多数国家执行情况看,船只在接近海岸线时其加装的AIS系统装备必须向靠岸国家准确申报身份方可靠近,这保证了港口附近海域的海上目标准确识别。

2.1.2 近海海域

近海区域目标包括有大量本地渔船、穿越航道的国内外商船、其他少数的危险目标等。前两者的活动规律是可以界定的,通过协同识别(AIS、IFF、ATC等)再配合目标活动特征判证即能完成绝大多数目标属性的准确分辨和识别。对于少数的高危险目标则必须采用非协同识别手段进一步补充判别,如目标活动特征、雷达回波特征、信号特征等。

2.1.3 主航道海域

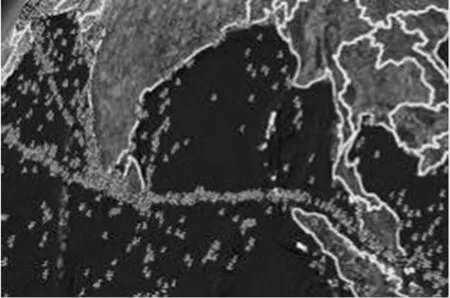

图2给出了国外星载AIS监视到的全球海洋船舶分布图之部分。观测马六甲海峡-北印度洋-波斯湾间的典型国际航道及周边情况可知,主航道明显已成带状,可见船队的密集且舰船数目巨大,而在主航道周边则只是分布着零星的船队。

图2 国外AIS卫星载荷观测到的海洋目标实际分布图Fig.2 Object distribution map by foreign AIS-satellite

由于舰船远离本土,敌我识别资源和手段相对缺少,故仅仅依靠舰队的舰载识别手段(AIS、IFF、雷达回波特征分析、辐射源信号特征分析等)难以达到理想的准确识别效果。因为舰船数目巨大,目标特征库无法实时更新,可信度下降;而且舰载雷达由于受地球曲率影响,一般最远只能发现视距以内的海上目标,无法完成远程目标的准确识别。

因此,应充分发挥舰载机(包括舰载无人机等升空飞行器)的作用,通过舰载机的识别系统装备实现远程目标的准确识别。

利用卫星探测手段完成预定海域的敌我识别并实时下发至远洋舰船应用,或大舰队实施组网化超视距敌我识别非常有必要,可提前发现可疑目标并制定策略。

2.2 热点海域目标分布特点分析

2.2.1 军事演习海域

军事演习海域目标组成结构复杂,如由巴基斯坦海军倡导并举办的“和平-09”海上多国联合军事演习,有11国海军参与,平台包括舰艇、飞机和特种作战部队。演习场外围还有部分怀有其他目的的特殊舰船或飞机,如美国“罗斯福”号航母就悄然现身演习场。再加上演习海域的其他商用船只和渔船等情况,整个演习海域的目标构成极其复杂。

采用AIS等协同识别手段可以有效完成演习团队间的协同敌我识别。但此时对于非协同识别手段来说会存在一定的困难,出于保密原则,各主力舰船上的主动雷达和通信装备也许会关闭。借助一般的雷达回波和舰船无线通信信号进行特征识别也许能获得一定的使用机会,如借助于常开机的船舶导航雷达等进行回波特征分析。

2.2.2 国际热点海域

如索马里海域,截至2008年2月,就已有10多个国家的20多艘战舰开赴索马里海域,对猖獗的海盗展开有史以来最大规模清剿行动。海域目标复杂,既包含大量商船和渔船,也夹杂着各国的军舰、侦察机及舰载直升机等,清剿对象具有隐蔽性和突然性强,及时掌握热点海域的目标分布可以支持海军武装舰船和飞机等平台能及时出现在需要出现的地方。

索马里海域范围宽,参与联合反海盗的国家多,借助于国际力量的同时最大化地保护我国的商船利益,需要我海军能及时掌握索马里海域内的各国海军位置及高可疑危险区域的分布情况,但单靠本舰载平台的探测手段很难达成目标。若通过国内外的海洋观测卫星资源,近实时地掌握大片海域的目标分布数据,经情报处理分析后确认各国海军位置及高可疑危险区域,从而指导我海军编队制定出最佳的行动路线,联合实现对海盗的心理威慑以阻止海盗行动的发生。

2.2.3 军事威胁海域

中东地区及伊朗问题的长期化,欧美各国及伊朗等中东国家经常在伊朗及波斯湾海域举行军事演习以实现军事威慑目的。此时演习海域目标中分布有参与演习国的军舰及飞行器,且其主要军事装备存在部分开机的情况,如警戒雷达、导攻雷达、军用电台等,在演习区外围也会存在有大量商船。假如期间我海军正在此海域或路过此海域执行护航任务,靠什么手段实现对周边目标的敌我识别和监视?

海军在日常的远洋训练期间,时常遭到美、日等国和地区舰船、飞机的连续侦察、监视和干扰。

由于舰船编队远离我国陆基,仅凭舰船编队平台的识别手段难以掌握大范围海域的威胁目标分布状态,因此势必需要借助于卫星情报资源来实现,同时通过升空平台的侦察手段实现舰队周边海区近目标的连续目标敌我识别和监视。

在此期间也是收集关注目标信号特征,用于完善和补充非协同敌我识别目标特征数据库参数的最佳时机。

2.3 战时海战场目标分布特点分析

2009年9月,美空军参谋长施瓦茨上将与海军作战部长拉芙黑德上将共同签署备忘录,宣布两个军种共同启动“空海战斗概念”的研究工作。2010年4月,美国防部公布的《四年防务评估报告》明确将“空海战斗概念”定义为确保未来美军维持全球军事优势的“支柱性”作战概念。

报告设想的作战细节包括:美航母和水面作战舰艇转移到我军打击武器的射程之外,并展开欺骗行动;核攻击潜艇部署到我近海地区执行情报收集任务,并针对我海峡基础设施目标发起攻击;在关岛和夏威夷展开地区性反潜作战;启动海上交通线的护航任务;针对我情报、侦察和监视网络展开“致盲”行动,包括针对侦察监视卫星的行动;实施隐形远程攻击,打击我近岸一体化防空体系的地基节点和空军基地;从空中对我水面舰船发动打击行动;实施远程封锁,主要在南海海域切断我对外贸易等。

由于战时战场上的商船目标大幅度减少,其出现的目标均具有较高的威胁等级,军用敌我识别器是唯一具备高保密、抗干扰性强和高可信度的可与武器系统直接铰链的快速敌我识别手段,是战场上避免“自相残杀”的必要识别过程,但作为应对美军的“空海战斗概念”,有必要进一步改进现役的协同敌我识别器,扩大我军敌我识别器的作用距离,同时加强反隐身目标敌我识别、高空长航时无人机侦察识别等新手段。

3 现役国内外敌我识别手段及优劣势分析

3.1 协同识别手段

3.1.1 雷达敌我识别系统

雷达敌我识别系统是针对中、大型海空目标而设计的战斗识别系统,配装于各主战平台和海岸观通站,具有保密性强、抗截获、抗干扰能力强、识别时效性和可信度极高的特点,可直接铰链于平台火控系统、武器瞄准系统等,也可作为战场目标情报系统的传感器使用。

现正服役于北约防空系统的MARK X/XII敌我识别系统作为西方各国的军用IFF标准已有30多年的历史,它是一种基于二次雷达工作原理,用询问-应答(Q-A)方式进行协同识别的系统,即我方/友方平台上装有机载应答器,应答器根据规定的某种“口令”回答地面或空中其他武器系统的识别询问请求,该系统兼容航管工作模式。美国及北约组织使用的MARK系列雷达敌我识别系统至今一直保持持续改进,直到现役的MARK XII,目前已发展到MARK XIIA,增加了扩频技术,新开发了模式5和S模式。

3.1.2 毫米波战场识别系统

毫米波战场识别系统是针对战场密集的陆地和低空目标而设计的战斗识别系统,设备轻便,配装于各型地面战车、直升机、单兵等平台,可应用于海、空联合登岛作战中对密集目标群中的我方目标准确分离,防止误伤。系统保密性强、抗截获、抗干扰能力强,识别时效性和可信度极高,直接铰链于火控、武器瞄准等系统,也作为战场侦察雷达目标属性识别传感器使用,能很好地完成战场密集目标情况下对我方目标的准确分离。

从1991年的海湾战争以来,陆战场的空-地、地-地识别错误而导致的友军误伤一直是一个最为严重的问题,大大约束了先进武器作战效能的发挥。2003年伊拉克战争之后,北约的美、英、法、德等国把战场识别系统的开发作为一个重点发展内容。

2001年,以美国为首的北约军事大国启动了一项“盟军战斗识别先期概念技术演示”计划(CCID

ACTD),主要针对空-地、地-地作战环境下,对新研制开发的战斗识别技术进行持续地演示验证和评估。按计划,以美国为首的北约多国分别于2003、2004、2005、2007和2008年进行了一系列技术演示试验、实战演习和效能评估。

在2005年之前,国外战斗识别的重点放在发展地面车辆的战斗识别能力;2005年之后,北约军事大国的注意力转向空-地战斗识别方面。在此期间,北约各国相继开发出询问/应答式毫米波战场敌我识别系统、单兵作战的综合战斗识别系统、应用于军用无人机的的射频识别系统(RF Tag)、无线电战斗识别系统(RBCI)等,并进行了各系统之间的互通、互联测试。

3.1.3 蓝军跟踪系统

美军在20世纪90年代开发的蓝军跟踪系统(BFT)利用L频段超视距卫星中继站,通过双向信息传递来实现对友方位置的跟踪,地面车辆每5 min报告一次自身的位置,飞机则每分钟报告一次位置。全球指挥控制系统(GCCS)将获得的BFT信息与通用作战态势图像(COP)进行综合,显示空中、地面和海上己方部队的位置,以及已判明或怀疑敌方部队的位置,然后再将该图像进行分发和数字化显示。

该系统实质是借助于数据链系统来实现各作战平台间的协同,重点应用于战场车辆目标的识别和监视,但对于高机动目标很难实现武器级的快速识别。

3.1.4 AIS系统

所谓AIS,就是船舶自动识别系统,是国际海事组织(IMO)、国际航标协议(IALA)、国际电信联盟(ITU2R)共同研究的一种新型的辅助导航设备。AIS

采用专用的国际频道,船舶按规定的通信方式和运行模式,在其信号覆盖(VHF)区域内,自动向邻近的岸台和船舶播发本船的静、动态信息、与航次有关的信息以及安全信息。

国际海事组织(IMO)对AIS系统进行了规定:AIS岸基站自动地为配备了AIS船载应答机的船舶提供其他船舶和飞机的信息,包括船舶的识别码、类型、船位、航向、航速、航行状态和其他有关安全的信息;同时,自动接收来自配备了同样设备的船舶的这种信息;AIS岸基站监测和跟踪船舶以及与岸上设施交换数据。

根据国际海事组织(IMO)规定,总重300 t及以上所有船舶已于2008年7月1日前完成加装。因此,通过AIS系统可以完成海面密集船舶目标的属性识别,特别是针对大量的商用船只和渔船等,是海军实现护航、护渔等任务的一种较好识别手段。

但由于该系统是按照国际组织规定的标准而设计生产,因此西方各科技大国的海上军事目标完全有能力借用AIS系统向外虚报自身目标属性,隐瞒真实身份。故作为目标属性的情报处理系统,需要增加必要的防欺骗手段,如AIS信息和航迹的相关性判证等手段,标记出可疑目标。

3.1.5 SSR系统

文献[2]指出二次监视雷达(SSR)是用于ATC的协作式地基雷达监视系统,除了常规的模式A/C功能外,最主要之处在于其S模式还能提供独立的监视能力,能实现双向地空数据通信,提供丰富的信息内容,能提供较好的空中敌我识别效果。

但由于该系统是由国际民航组织制定的标准,因此西方各科技大国的空中军事目标完全有能力虚报自身目标属性,隐瞒真实身份。故作为目标属性的情报处理系统,需要增加必要的防欺骗手段,如调阅空管系统的航行数据库,提取飞行计划与实际航迹的相关性进行判证等手段,区分出可疑目标。

3.1.6 ADS-B系统

文献[2]指出自动相关监视广播系统(ADS-B)是一种被世界许多国家和地区的航空机构所采用的新监视系统,它可以极大地增强空中交通监视功能。与常规的一次二次雷达监视相比,ADS-B能提供更多的信息。

广播式自动相关监视ADS-B采用全向广播方式播发空对空、空对地报告,由飞机自动向周围的飞机、车辆和地面接收装置发射自身的位置等信息,除了实现空对空相互监视、空对地监视外,还可实现其他多方面的功能:空中飞机可自动识别相互位置,保持间隔;地面ATC可对终端和航路飞行的飞机实施监控指挥。

因此若在地面分布一定数量的ADS-B接收机,则可比较精确地获得空中多个目标的属性信息。而且借助于三角测量技术,利用现有应答器(A模式、C模式和S模式应答器)信号,来确定发射源或飞机位置,与ADS-B结合,可用于识别报告飞机位置数据的有效性和识别电子欺骗发射源,从而剔出可疑的空中目标。

3.2 非协同识别手段

3.2.1 技术侦察敌我识别

利用技术侦察传感器系统对情报侦察所得到的信号进行解调、解码、解译和破密,获取关注方的作战意图、行动计划和机动路线等战术信息,从而提前掌握目标群的预分布区域、行动线路和时间等相关重要信息,可作为海域敌我识别的重要背景信息。

在具体的区域战场上,通过对协同识别传感器所发射的信号进行解调、解码、解译和破密,可以获得具体平台目标的时间-位置关联信息,作为支持判证鉴别军用目标假扮民用目标、实施虚假信息欺骗的重要参考信息。

3.2.2 高分辨力雷达探测识别

对于包括喷气式发动机/直升机螺旋桨的飞行器平台,当来自喷气发动机旋转桨叶的电磁回波信号能够到达雷达时,就会产生JEM(Jet Engine Modulation)效应。文献[3]中提出采用对雷达目标回波进行高分辨力的精确考查,以完成目标属性识别,避免一般西方体制IFF设备中的缺陷及混乱。而JEM分辨技术是通过识别多普勒频谱结构、调制谱和JEM周期特征等方法来获取对空中目标的有效特征量。

3.2.3 辐射源个体识别

20世纪90年代,国内开始出现辐射源个体识别技术研究。文献[4]提出基于电子侦察装备对目标辐射信号的到达方向、载频、到达时间、脉宽、脉幅基本参数基础上,进一步挖掘脉内调制规律(包括人为脉内调制和附带脉内调制)来实现辐射源个体的分类、分选和识别。

该方案通过先验的辐射源信号信息建立目标的个体特征数据库,通过对信号的采集、分析和分类后,比对特征数据库中的辐射源传感器具体型号筛选出具体的目标辐射源,从而间接获得具体的目标属性。

然而,其不足之处在于信号的采集数据量、分析处理工作量大,难以实时完成对目标的属性识别,无法匹配武器级的敌我识别时效性要求;另外,目标个体特征数据库的建立是基于平时的长期收集和积累,战时装备的调整和参数修订将使该系统的识别可信度大打折扣。当该系统同时面临多个目标的情况下,对于各个目标的信号脉冲配对问题将变得非常突出,因此该识别手段应可作为目标探测情报的重要补充手段应用。

3.2.4 目标光电图像特征识别

20世纪70年代,出现多光谱成像技术,文献[5]提出利用从可见光到红外光谱的若干波长频段的光能并行对目标进行测量成像,从而可以实现对伪装目标的识别。

通过增加多光谱的采样像素点和频段数(现已能达到10条以上,未来将达到数十、数百个频段),多路同时对目标进行的高精度准确测量,但相应地需要提供足够的数据存储、传输和计算处理能力,需要协调好基础装备资源的支持。

3.3 间接敌我识别手段

在获得敌我识别传感器的数据后,对目标的快速筛选、可疑目标判证方面要求情报处理系统具有强大的功能,但现实条件又局限了不可能将各种传感器数据统一上报再统一分发,因此多级化情报处理架构是一条比较现实的实现途径。

(1)上级情报应用

海军舰船一般远离岸基,单凭舰船平台的情报获取传感器不仅目标探测距离有限,而且也很难对可疑目标实施准确的判证。因此,应加强上级情报来源的应用,以上级提供的情报为背景,操作应用中需注意完善情报订约机制,从而减少对数据传输的要求,利于实现快速远程传递和情报时效性的提高。

(2)情报处理对大量目标的稀释作用

依托于特定海域的目标分布态势背景,实现单平台的快速目标稀释,分离出可疑目标。

近海海域分布的绝大多数目标通过情报处理系统的长期观测和积累,可以建立一套高可信的目标分布态势背景,从而为海军对近海目标的实时目标探测识别提供了目标稀释的手段,利于快速从众多目标中分选出重点关注目标,进而筛选出可疑目标。

相较于近海海域而言,海军远洋编队远离本土,其直接接受的上级应用情报数量势必下降,因此有必要加强舰船自身的情报处理能力,一般远洋舰船的吨位较大,这也为增设情报传感器提供了基础。重视平时的目标收集和记录,形成特定航线的各海域目标分布态势背景,并不断滚动发展积累,利于应用中实现目标的快速稀释和可疑目标的分离。

(3)目标行为规律数据库对抗欺骗能力的作用

作为特定海域的目标分布态势背景的一项元素,记录本地化的特定目标活动规律,包括出现的时间(如捕鱼期)、进出港时间、活动范围(如渔场)、航速特点(如货船)、航线、航向等,用于防止威胁目标假借民船编号实施信息欺骗。

目标行为规律数据库作为协同识别手段判证应用的有力补充,可完成大量可疑目标的快速判证。

(4)优化快速完成可疑目标筛选方案

对于海面上的大批量目标,如果一一通过非协同识别手段完成目标的鉴别,则不仅耗费巨大的装备资源和时间,而且可信度也会极低,因为对方设备模块随时可能维护更换,其信号特征变化性大,战时极不符合作战要求,而且非协同手段的测向定位方式难以区分出隐藏于民船中的军事目标。相反,协同识别的定位精度高,目标情报处理算法简单,能快速分辨出大部分的民船目标信息。

因此,对于可疑目标的筛选,应遵循排除优先级进行处理的原则。通过协同识别手段,配以特定海域的目标背景数据库,首先排除掉大量已知民船、过往商船和货船;其次,对于新出现的海上目标,通过对其发送的信息真实性进行判证,若其信息矛盾,则将此目标应作为第一级可疑目标输出;再次,引导非协同识别手段对该目标进行细致的信号、图像分析和判别,若仍不能确定目标则作为第二级可疑目标输出;最后,上报调用更多的侦察资源协助判正。如此循环往复,既发挥了协同识别的可信度高、情报处理快的优势,也发挥了非协同识别手段抗欺骗能力强的优势;既充分运用了舰船平台自身的目标情报获取装备和舰船平台情报处理系统的作用,也发挥出了情报运用的巨大价值。

4 发展启示

首先,随着作战模式由“平台中心战”向“网络中心战”和信息战转变,要求未来的战斗识别不仅能够对战区内目标敌、我、中属性的识别,同时有助于实现高置信度实时战术选择和武器资源的调用。

其次,多元一体化联合作战将成为未来战争的主要作战样式。因此,未来一体化联合作战环境下,各种形式、各军种的识别系统必须具备互通、互联和互操作能力;各协同作战单位之间建立统一、通用的识别体制也是未来敌我识别亟待解决的问题。

第三,随着远程精确制导武器与信息技术应用相互融合,武器的杀伤力更强,这就要求高技术识别系统必须与先进的武器系统相匹配,为超视距打击提供近实时、准确可靠的目标属性信息情报。

5 综合敌我识别系统建设与发展建议

5.1 高度重视敌我识别器的持续发展与改进应用

正如同西方MARK系列敌我识别器的存在价值和发展趋势相同,敌我识别器在战场战斗中一直保持着最高地位,其技术和装备至今一直持续地改进,直到现役的MARK XII,并继续发展到MARK XIIA,通过增加扩频技术,又扩展出识别模式5和S模式。

5.2 同步跟踪与发展商用协同式敌我识别技术的军事应用

商用协同式敌我识别技术,其目标位置精度比目前主要传感器系统(如主被动雷达)的估计要高很多,并且高达每2~10 s 1次的更新率也比目前许多传感器高很多。

在目标识别距离方面也具有很大的潜力。如AIS系统,通过岸基AIS接收设备能够稳定接收150 km内的AIS信息(包括船舶ID号、船舶位置、航行速度和其他导航信息);通过警戒机等机载AIS设备能够稳定接收500 km内的AIS信息;通过高空无人机AIS载荷设备能够稳定接收1 000 km内的AIS信息。具有AIS载荷的卫星,覆盖区域更大,能实现离岸上千海里甚至全球的态势感知。

因此,同步跟踪与发展商用协同式敌我识别技术的军事应用具有很强的现实意义。

5.3 大力发展舰船本地化的情报处理系统

随着海军舰船平台的发展及新时期赋予海军的国家使命,走向深海、走向国际的多样化任务愈来愈多,面临的海上目标越来越复杂,单单依赖于岸基获得的情报资源已不再满足海军的任务需求。因此,在依托上级情报支持背景下,大力发展海军独立的舰船本地化情报处理系统势在必行。

5.4 扶持非协同手段的目标特征识别技术的研究

非协同手段的目标特征识别技术的研究是当今国内外的热点,尽管其装备组成复杂、目标特征数据库的准确性和实时更新要求高、目标情报处理时间长等弱点,但其抗欺骗能力、射频隐身能力强的特点使其具有很强的战场生存能力和应用价值。

非协同手段的目标特征识别作为战场目标情报抗欺骗判别的一种重要手段,值得我们进行深入的研究。

5.5 统一建设目标行为规律库及特征识别数据库

我国海疆面临敌对势力的危险,而海上生命线将跨越复杂的马六甲海峡和北印度洋及波斯湾,因此若各战区或各舰队分别建设目标行为规律库和特征识别数据库难以统一,不利于后续的应用。相反,若多点采集,集中编制,按任务需要进行再分配,则能大幅度降低数据库的容量,相应地提高目标鉴别的时效性。因此,目标行为规律库及特征识别数据库一定要有顶层的统一规划部署。

6 结束语

本文通过对不同海域及平战时期的海域目标构成特点分析,参考国外敌我识别技术发展现状及趋势,整理出海军侦察识别与监视问题中的综合敌我识别建设思路和情报处理方法,供相关研究人员参考。

[1]修小林,时宏伟,林建,等.基于不同信息获取方式的敌我识别系统[J].电讯技术,2001,41(5):1-6.

XIU Xiao-lin,SHI Hong-wei,LIN Jian,et al.IFF Systems Based on Different Ways to Acquire Information[J].Telecommunication Engineering,2001,41(5):1-6.(in Chinese)

[2]张军.现代空中交通管理[M].北京:北京航天航空大学出版社,2005.

ZHANG Jun.Modern Air Traffic Management[M].Beijing:Beijing University of Aeronautics and Astronautics Press,2005.(in Chinese)

[3]李自俊.一种基于ADS-B、W AM和雷达的组合监视方法及其架构[J].航空电子技术,2008,39(1):24-27,41.

LI Zi-jun.A Combined Surveillance Method and Its Architecture Based on ADS-B,WAM and Radars[J].Avionics Technology,2008,39(1):24-27,41.(in Chinese)

[4]刘庆云,陆飞飞,朱伟强,等.辐射源细微特征用于个体识别的可行性分析[J].航天电子对抗,2008,24(2):40-42.

LIU Qing-yun,LU Fei-fei,ZHU Wei-qiang,et al.Feasibility analysis of emitter identification based on emitter fine features[J].Aerospace Electronic Warfare,2008,24(2):40 -42.(in Chinese)

[5]丁娜,高教波,王军,等.利用AOTF多光谱成像系统实现伪装目标的识别[J].应用光学,2010,31(1):66-69.

DING Na,GAO Jiao-bo,WANG Jun,et al.Camouflaged target recognition realized by AOTF multispectral imaging system[J].Journal of Applied Optics,2010,31(1):66-69.(in Chinese)

ZHU Yin-chuan was born in Xiamen,Fujian Province,in 1968.He received the B.S.degree from Chengdu University of Information Technology in 1990.He is now a senior engineer.His research concerns the demonstration of integrated electronic information system.

Email:zhuyinchuan3@163.com

张驿(1972—),男,湖北钟祥人,1992年于海军航空工程学院获工学学士学位,现为高级工程师,主要从事雷达装备的总体系统设计、检验验收和质量监督工作。

ZHANG Yi was born in Zhongxiang,Hubei Province,in 1972. He received the B.S.degree from Naval Aeronautical Engineering Institue in 1992.He is now a senior engineer.His research concerns system design,test verification and quality monitoring.

Email:zhyi@sohu.com

Development Proposals for Integrated IFF System for Sea Areas

ZHU Yin-chuan1,ZHANG Yi2

(1.Southwest China Institute of Electronic Technology,Chengdu 610036,China;2.Chongqing Military Representative Bureau of Navy Equipment Department,Chongqing 405200,China)

The object composition features in different sea areas are analysed.The advantages and disadvantages of cooperative IFF(Identification of Friend or Foe),uncooperative IFF and indirect IFF are compared.According to the development status and trend of indentification technology home and abroad,the thought for developing IFF system for sea areas is proposed.

integrated IFF;sea area;cooperative IFF;uncooperative IFF;indirect IFF

TN97

:A

10.3969/j.issn.1001-893x.2012.06.003

朱银川(1968—),男,福建厦门人,1990年于成都信息工程学院获工学学士学位,现为高级工程师,主要从事综合电子信息系统的总体论证工作;

1001-893X(2012)06-0846-07

2012-03-05;

2012-05-07