中央银行的宏观监管职能:经济效果与影响因素分析

陈雨露,马 勇

(中国人民大学 财政金融政策研究中心,北京100872)

一、引 言

随着世界范围内金融监管体制的变革和重构,金融监管的独立性问题逐渐成为中央银行独立性改革过程中所讨论的新内容。从已有的文献看,针对金融监管独立性的研究,其基本的出发点依然是监管当局对于政治干预的独立性,相应的指标编制和实证研究也大多以此为基础(Barth等,2006;马勇,2010)。尤其是近年来,随着加强中央银行独立性的主张日益被接受,金融监管职能应从中央银行分离的观点似乎自然而然地获得了“认可”。但仔细研读文献会发现,作为金融监管独立性一部分的“银行监管权是否应该从中央银行分离”这一问题,不仅从来没有从实证角度进行过系统的论证,而且相关的理论逻辑本身也充满了争论和疑问。基于此,本文尝试从实证角度对中央银行是否应分离银行监管职能进行初步分析。

二、文献回顾与评价

从主流文献看,关于中央银行是否应分离银行监管职能,争论的焦点主要集中在三方面:一是政策目标的调和与冲突,二是是否存在道德风险及其严重程度,三是权力结构如何安排更为合理。

主张银行监管职能应从中央银行分离的学者所依据的理由为:(1)成功的组织倾向于身负清晰而单一的法定使命,监管者可能在一个只有单一目标的组织机构中运转得更好,因为其信誉及相应的职业前途受到中央银行其他官员冲突性行为损害的可能性更小,因此货币政策和银行监管之间存在着目标冲突(Kane,1990);(2)由中央银行实施银行监管意味着它对金融稳定负有责任,为了在可能的金融危机中避免成为被指责的对象,中央银行作为最后贷款人往往存在过度借贷的倾向,这会引发严重的道德风险问题(Goodfriend等,1999);(3)中央银行的责任越大(如同时负责货币政策和金融监管),越容易受政治力量干扰,也越有可能破坏货币政策独立性和银行监管效率(Briault,1999)。

当然,并不是所有学者都主张银行监管职能应从中央银行分离。反对者的理由为:(1)货币政策与银行监管在本质上具有一致性,由中央银行同时负责货币政策与银行监管有利于信息交流和政策协调,价格稳定与金融稳定目标的潜在利益冲突仅仅只是一种暂时的利害权衡(Guitian,1999);(2)虽然最后贷款人机制可能诱发道德风险,但对于防范金融系统性风险而言,存款保险制度并不明显优于最后贷款人手段,前者缓慢的支付赔偿过程和复杂的法律程序还会对存款人的信心造成极大的负面影响,而后者在恢复存款人信心方面具有更为直接和有效的作用(Duquesne,1999);(3)在金融业混业经营的条件下,客观上需要建立统一的监管机构,全面负责对银行、保险和证券业务的监管,此时分离中央银行的监管职能只不过是诱发了另一种形式的权力集中(Ferguson,1999)。

虽然关于是否应分离中央银行监管职能的讨论一直在进行,但迄今为止,很多国家的中央银行依然普遍参与银行监管。根据世界银行最近的一次调查,在153个国家或地区中,约有60%的国家或地区的中央银行承担着监管责任;在亚太地区,31个国家或地区中的27个将部分监管责任赋予中央银行,其中24个国家或地区的中央银行享有全部的监管权力(Barth,2006)。

三、中央银行是否应分离银行监管职能:一个初步检验

(一)研究思路和研究样本

为了从经济角度考察是否应将银行监管职能置于中央银行内部,首先需要设定判断标准。如前文所述,中央银行是否应承担银行监管职能,争论集中在哪一种模式能更好地促进货币政策目标和金融监管目标的实现。一般而言,银行监管的基本目标是“稳定”和“效率”,而货币政策目标主要包括币值稳定和促进经济增长两个基本方面。

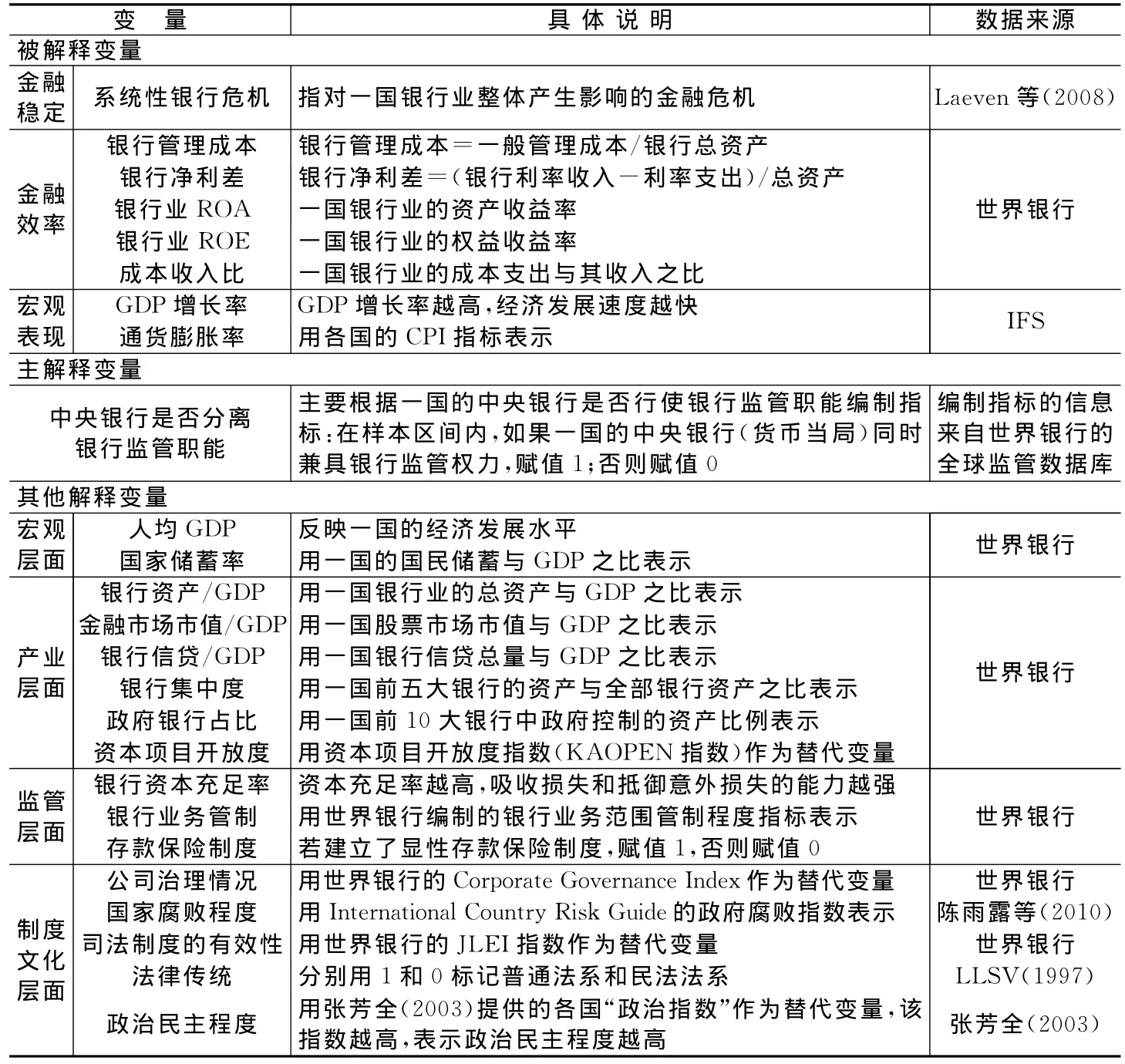

确定研究标的后,下一步是选择合适的替代变量。根据一般经济理论,金融稳定用系统性银行危机作为替代变量(危机发生频率越高,金融稳定性越低);金融效率用银行业的ROA、ROE、成本收入比、一般管理成本和银行净利差来替代;作为货币政策目标,币值稳定性以通货膨胀率表示,而经济增长情况则以实际GDP增长率作为替代变量。各变量的具体情况见表1。

表1 各变量的来源和说明

在样本选择方面,基于交叉数据的可获得性,本文共包括54个国家或地区的相关数据(见表2)。样本包括全球主要发达国家(地区)和发展中国家(地区),其容量及覆盖区域至少与同类的跨国实证研究相当;样本区间为1980-2007年。

(二)实证分析结果

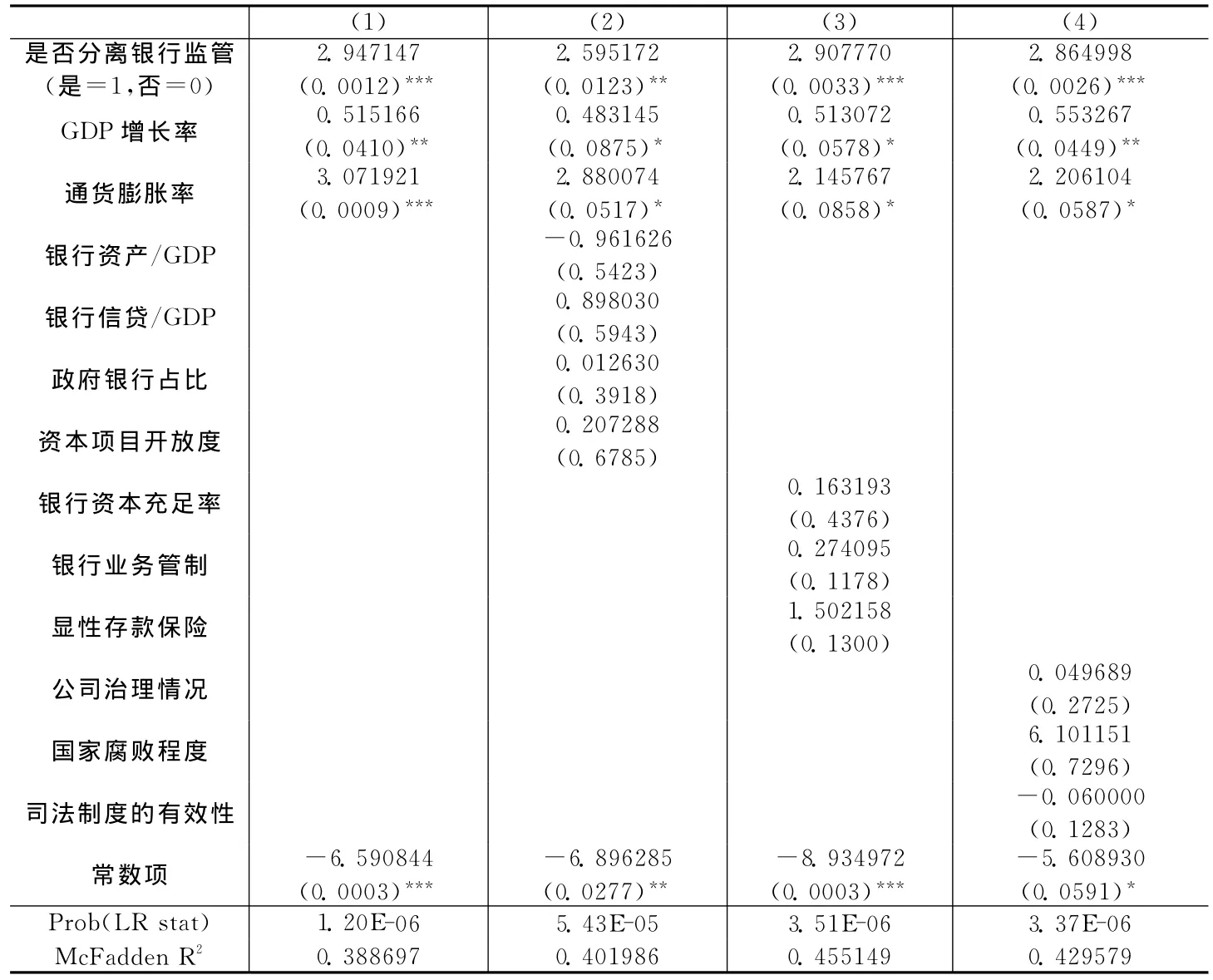

我们采用与Barth等(2006)类似的方法,通过Logit模型进行回归分析。Logit模型的基本表达式为:其中,被解释变量Yi*为潜在变量。当我们考察银行危机的发生概率时,Yi是虚拟变量,1表示一国在样本期间内发生了银行危机,0表示未发生危机。Gi是主解释变量(即中央银行是否分离银行监管职能),如果观察期内样本国家的中央银行拥有对银行的监管权,则赋值1,否则赋值0。Xi表示其他需要控制的变量,我们将分别对一国的宏观经济状况、银行体系状况、金融监管情况和制度文化状况进行控制,以全面控制不同国家之间的国别差异。εi为误差项,在Logit模型中εi服从Logistic分布。

表2 全部样本国家(地区)在样本区间内的银行监管职能设置情况

在表3中,我们采用逐步添加变量的方法进行回归。第(1)列显示的是对宏观经济因素进行控制后的结果;第(2)列显示了对银行层面因素进行控制后的结果;第(3)列控制了金融监管方面的影响,包括资本充足要求、业务管制和存款保险制度;第(4)列控制了文化和制度方面的因素,如公司治理情况、国家腐败程度和司法制度的有效性等。由表3可知,中央银行是否分离银行监管职能对金融体系的稳定性具有非常显著的影响。在分离了中央银行监管职能的国家,危机发生的概率显著增加。当我们依次对宏观经济因素、银行层面因素、金融监管因素和文化制度因素进行控制后,上述结论一直是稳定的。

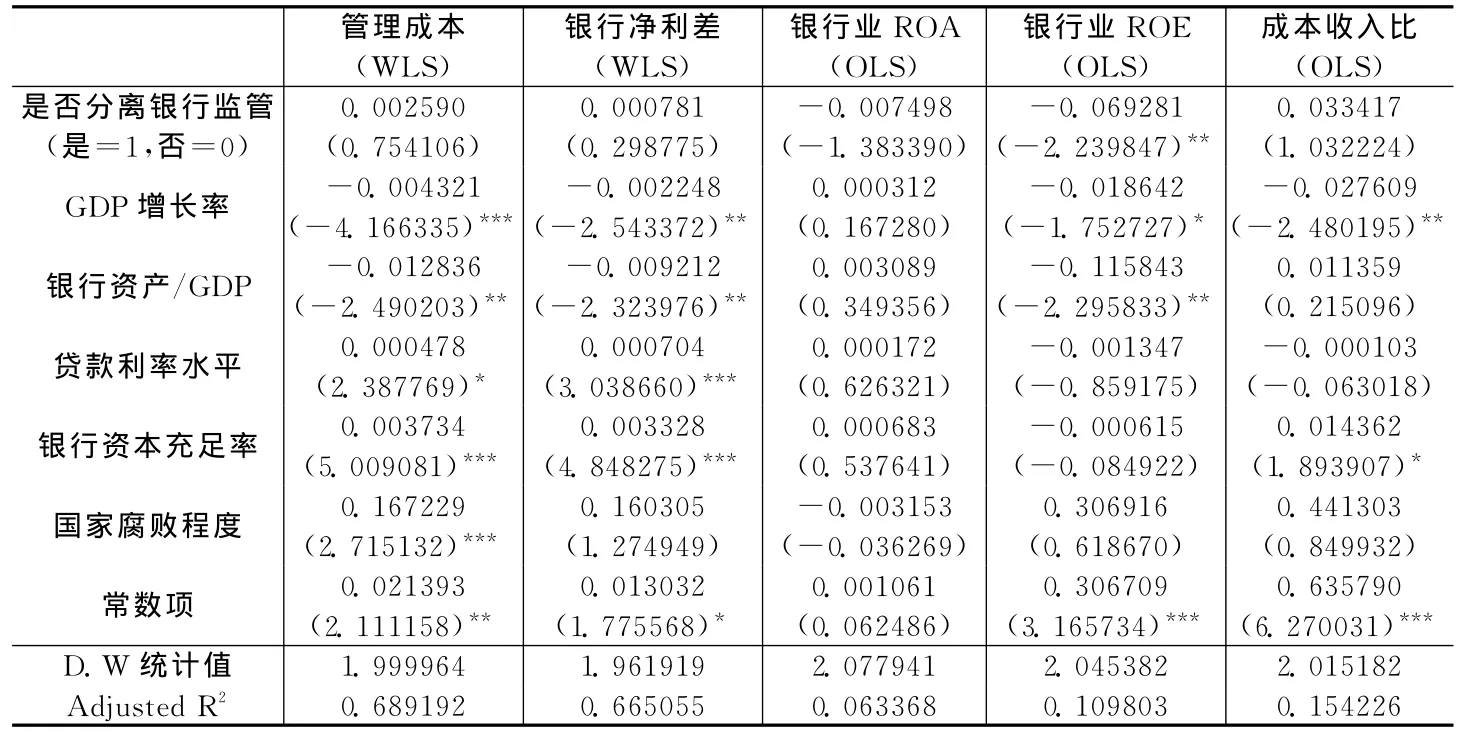

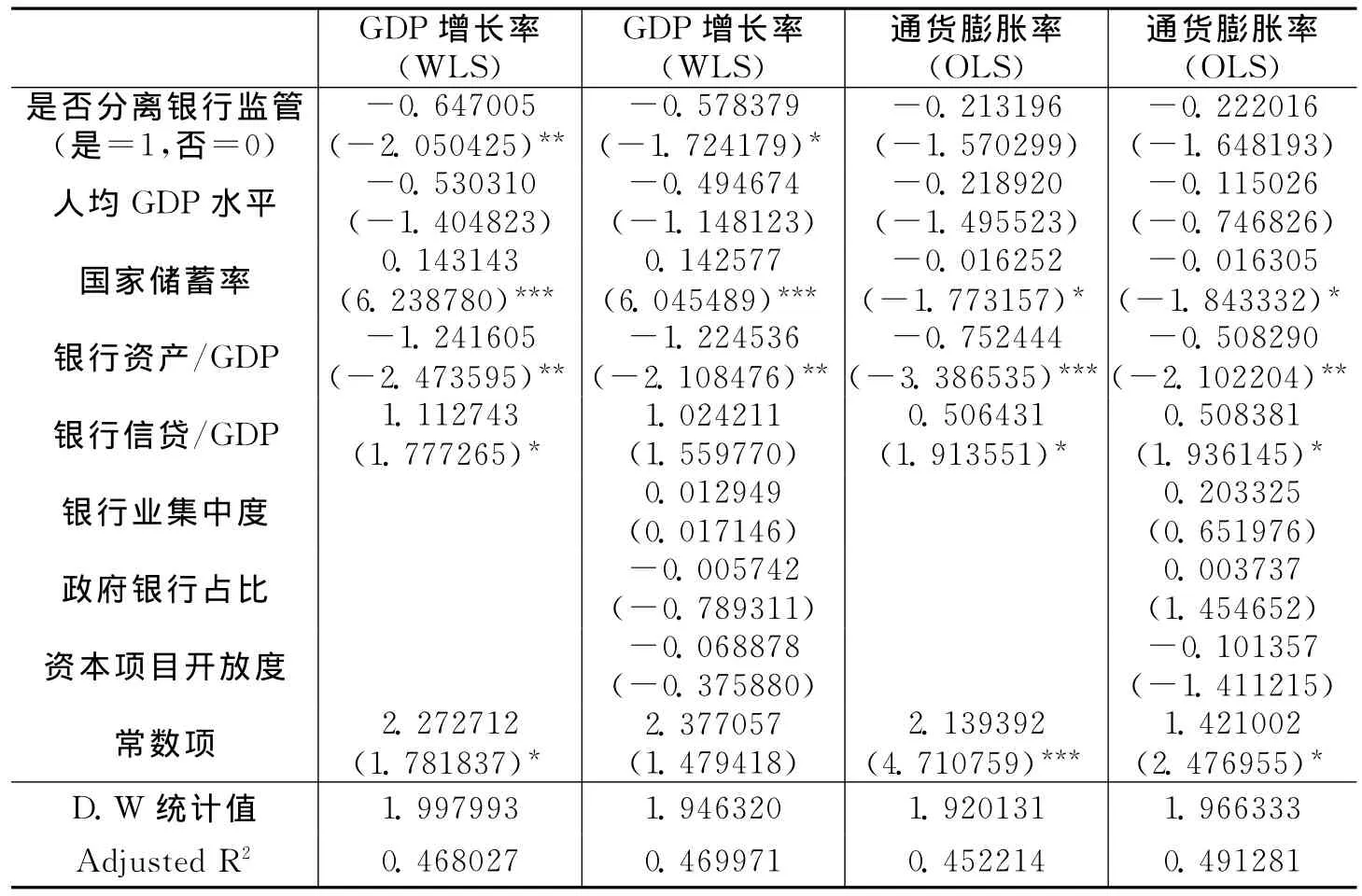

下面分析银行体系的绩效与中央银行监管职能分离的相关关系。由于样本是横截面数据,我们主要使用OLS方法进行回归。对于部分OLS回归存在异方差的情况,采用WLS回归以消除异方差的影响,回归结果见表4。

从表4的统计结果看,在5%的置信水平上,分离中央银行监管职能的国家具有显著更低的银行业ROE。但一国的中央银行是否分离银行监管职能对银行业绩效的其他指标无统计上显著的影响。总体来看,表4的结果表明,银行体系的绩效与中央银行监管职能分离之间不存在系统性的相关关系。

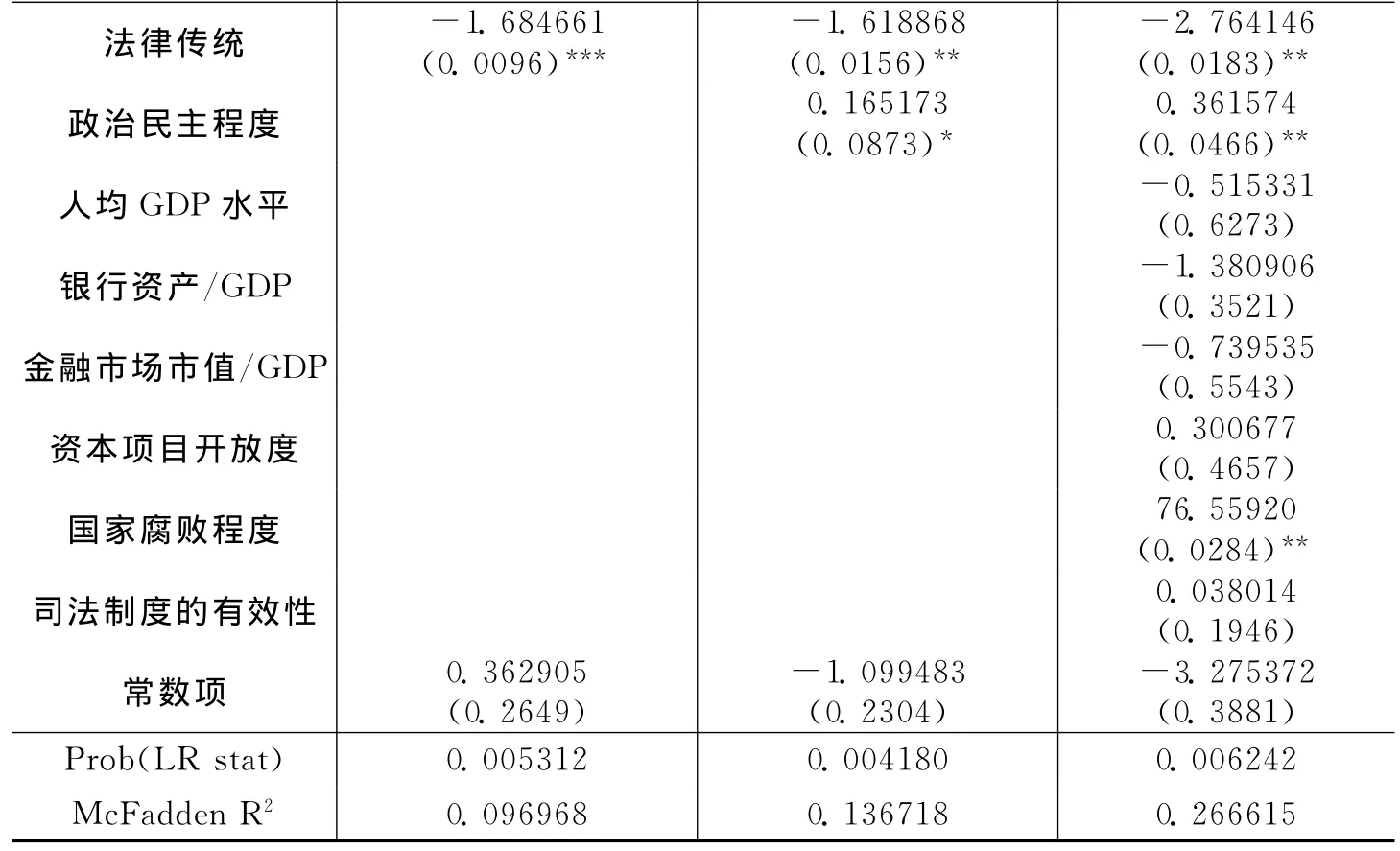

在表5中,我们分析宏观经济目标与中央银行监管职能分离的相关关系。结果表明,就经济增长而言,在未分离中央银行监管职能的国家,其GDP的增长率显著高于分离了中央银行监管职能的国家;但就币值稳定而言,一国的中央银行是否分离银行监管职能对其长期的通货膨胀率无显著影响。

表3 系统性银行危机与中央银行监管职能分离的ML-Binary Logit回归结果

表4 银行体系的绩效与中央银行监管职能分离的回归结果

表5 宏观经济目标与中央银行监管职能分离的回归结果

四、回归政治经济学:权力分割与政治制度条件

显而易见,上文的分析并不支持中央银行应完全分离银行监管职能的理论主张,因为实证结果表明,中央银行继续保留银行监管职能不仅明显有助于金融稳定和经济增长,而且在监管职能设置于中央银行内部的国家也并没有出现很多文献所普遍担心的“通货膨胀倾向”。

既然从经济目标和效果的角度看,主张银行监管职能应从中央银行分离的观点得不到实证结果的支持,那么又是什么力量推动很多国家(尤其是发达国家)不断提出分离中央银行监管职能的动议呢?根据OECD的一项调查,在159个国家或地区中,中央银行参与银行监管的国家共117个,占总数的74%。其中,在OECD国家中,中央银行参与银行监管的共13个,占比为45%;而在非OECD国家中,中央银行参与银行监管的共104个,占比为80%(Barth等,2006)。这说明OECD国家比非OECD国家具有更强的分离银行监管职能的倾向。由于OECD国家大多为民主制度国家,这引发了我们进一步的猜想:从中央银行分离银行监管职能的主要内在动力很可能并非源于经济效率方面的诉求,而是源于权力分割的需要。

为了考察文化背景和政治制度条件对中央银行是否分离银行监管职能的影响,我们以“是否分离监管职能”为被解释变量,以各国的法律传统和政治民主程度为主解释变量进行Logit回归分析,结果如表6所示。表6第(1)列显示的是对法律传统进行回归的结果,第(2)列显示的是同时对法律传统和政治民主程度进行回归的结果,第(3)列显示的是包括各控制变量的回归结果。

表6 中央银行是否分离监管职能与文化和政治制度的ML-Binary Logit回归结果(1)(2)(3)

从表6的实证结果可以看出:(1)与大陆法系国家相比,普通法系国家更倾向于保留中央银行的银行监管职能,而大陆法系国家则更倾向于将银行监管职能从中央银行分离;(2)政治民主程度较高的国家更倾向于分离中央银行的银行监管职能。很显然,上述结果支持银行监管职能的设置与各国的法律文化传统和政治制度条件密切相关的理论主张。

上文已经提及,主张银行监管职能从中央银行分离的主要理由是,这种分离可以同时提高金融监管和货币政策的独立性。但实际上,无论中央银行的独立性还是金融监管的独立性,都高度依赖于所处的政治环境。政治制度条件,尤其是政治体制和传统,深刻影响着金融监管独立性的真实程度。在某些国家,即使金融监管获得了机构上甚至法律上的独立性,但当这一转变是在不透明的政治环境下进行的,或者原有的政治制度条件并没有做相应的改变时,机构上的独立可能依然会受到千丝万缕的政治脉络的影响,法律上的独立性也可能因实施中的扭曲而沦为“一纸空文”。

从根本上说,金融监管的独立性要通过一定程度的“权力让渡”实现与不合理的政治性干预相分离,因此,如果缺乏政治上的广泛约束和制衡机制,那么这种独立性安排是难以实际生效的——因为当具有监管干预冲动而为政治服务的政治力量依然处于强势时,这些力量总是有办法使既有的独立性安排大打折扣甚至“名存实亡”。对此,Quintyn等(2002)亦指出,“建立或者维持监管职能的完整性,在很大程度上还依赖于主流(政治)文化。在许多国家,独立性极大地依赖政治过程的透明度、政治制度中的诸多约束与制衡机制、传媒的作用以及杜绝政治和商业之间的密切联系。然而,在许多其他经济体(转轨经济体或者其他类型)中,这些监管机构运作的环境因素要么不存在,要么尚处于发展之中,因而需要更多地关注制度调整以确保独立性。”

五、中央银行是否应分离银行监管职能:纳入国家特殊性

上文三个层次的逻辑关系是清楚的:第一,从经济效果看,实证结果并不支持从中央银行分离银行监管职能的主张;第二,在中央银行的独立性并不必然排斥其继续实施金融监管职能的条件下,目前在民主国家中出现的分离中央银行监管职能的倾向可能更多体现的是政治诉求而非经济诉求;第三,无论是中央银行的独立性还是金融监管的独立性,都不是简单地将监管职能从中央银行分离的问题,而是更广泛地依赖于文化传统和政治制度条件。显而易见,政治制度条件的引入实际上区分了不同国家的国别特殊性。在分离银行监管职能的主张并不具有普遍适用性时,究竟是让中央银行保留银行监管职能以使货币政策与监管政策相得益彰,还是分离中央银行的银行监管职能以防止可能出现的政策冲突,这需要考虑不同国家在进行决策时所面临的“初始条件”——政治制度的具体安排。

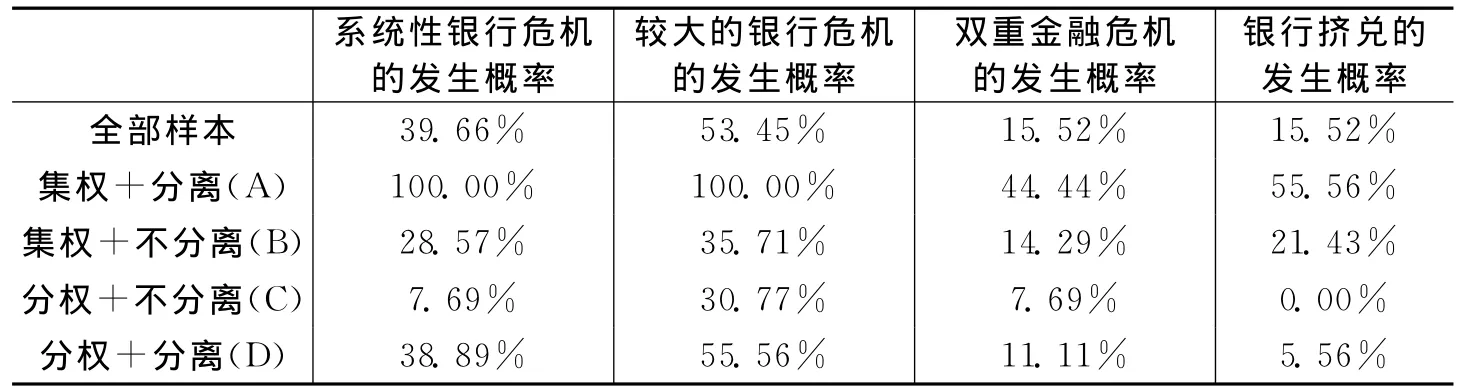

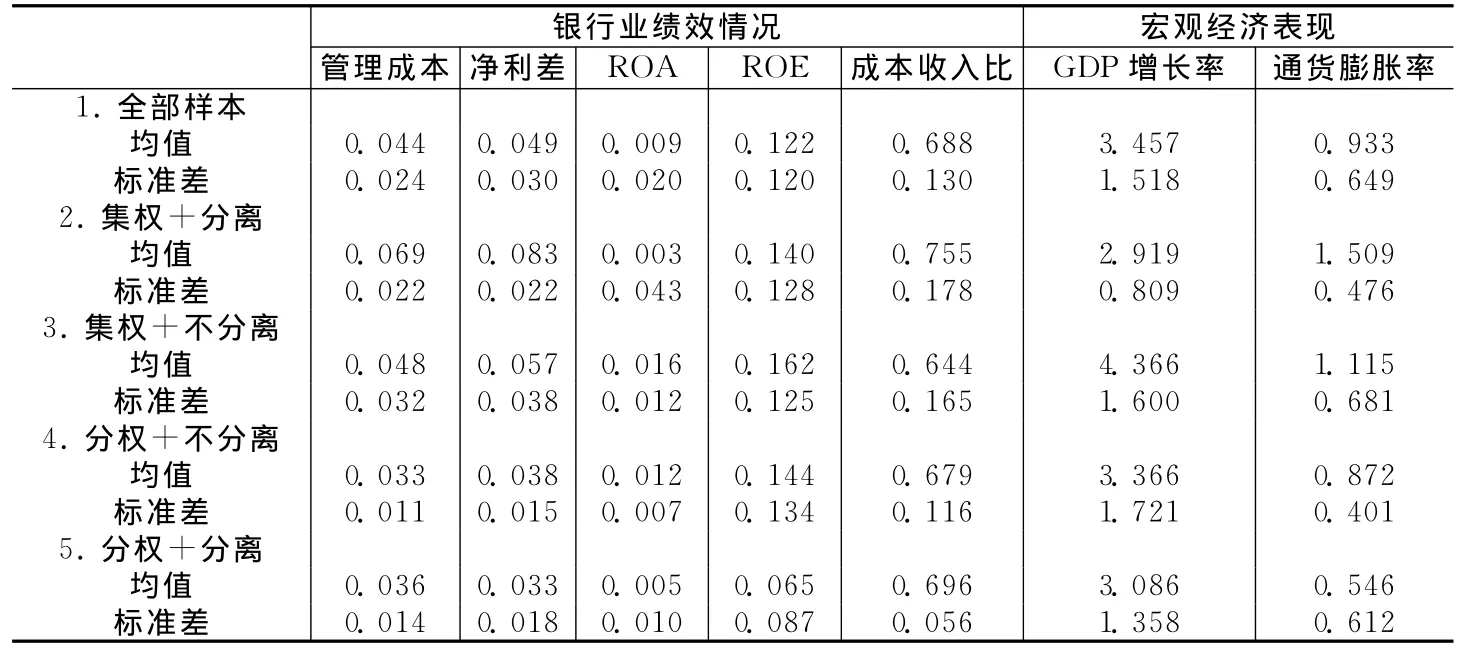

为了考察政治体制和银行监管职能设置的不同组合对金融稳定、金融效率和宏观经济表现的影响,我们根据张芳全(2003)提供的全球政治指数对样本国家的政治体制进行了划分:如果一国的政治指数低于样本均值,将其列为“集权”国家;如果一国的政治指数高于样本均值,则将其列为“分权”国家。结合不同国家的中央银行是否分离了银行监管职能,可以进一步得到四组不同政治体制下银行监管职能的设置分类,即表7中的A、B、C、D四种组合。根据上述分类,我们分别计算了不同组合对金融稳定、金融效率和宏观经济表现的影响。具体结果如表7和表8所示。

表7 不同政治体制下银行监管职能设置对银行体系稳定性的影响

表8 不同政治体制下银行监管职能设置对银行业绩效的影响和宏观经济表现

从表7和表8的结果可以看出:(1)从不同政治体制下银行监管职能设置对银行体系稳定性的影响看,在分离了银行监管职能的集权体制国家,各种危机的发生概率均远远高于样本均值和其他组合;而在中央银行同时实施银行监管职能的分权体制国家,各种危机的发生概率均为最低。(2)从不同政治体制下银行监管职能设置对银行业绩效的影响看,在中央银行实施银行监管职能的分权体制国家,银行业的效率相对较高;而在分离了中央银行监管职能的集权体制国家,其银行业效率较低。(3)从不同政治体制下银行监管职能设置对宏观经济表现的影响看,当集权体制国家的中央银行实施银行监管职能时,经济增长率均值最高;而当集权体制国家的中央银行分离了银行监管职能时,不仅通货膨胀率均值最高,而且经济增长率均值最低。显然,表7和表8的结果支持如下结论:集权政治体制的国家不能贸然分离银行监管职能,而分权政治体制的国家也可以由中央银行直接行使银行监管职能。这些事实再次从经济角度印证了前文的基本命题,即中央银行是否分离银行监管职能主要源于权力分割而非经济诉求。

更进一步地,我们认为,理论争论中的目标冲突、道德风险和权力滥用等负面情况是否发生,主要不是与银行监管职能是否从中央银行分离相关,而是取决于不同国家具体的制度安排。每个国家都有自己的特殊国情,应综合评估两种方案(即从中央银行分离或保留银行监管职能)的成本和收益,选择有利于增加收益和减少成本的方案或措施。

六、结论性评价

本文基于跨国数据,对中央银行是否应分离银行监管职能这一长期悬而未决的争论进行了初步分析。结果表明,中央银行继续保留银行监管职能不仅有助于金融稳定和经济增长,而且也不会带来很多学者所担心的“通货膨胀倾向”。这意味着金融监管的独立性并不是简单地将监管职能从中央银行分离的问题,中央银行的独立性也并不必然排斥其继续实施金融监管职能。进一步的实证分析表明,目前在一些民主国家出现的要求分离中央银行监管职能很可能并非源于经济效率方面的诉求,而是政治权力平衡的需要。这说明真正影响金融监管实际独立性的并非监管主体的设置问题,而是更广泛地依赖于不同的政治制度条件。

如果从更深层面看待上述问题,我们认为,中央银行可以拥有银行监管权力的根本原因在于货币政策和金融监管在本质上具有相容性,二者需要紧密的协调配合。对于中国而言,自2003年“银监分设”改革以来,虽然大部分银行监管权限移交至了新成立的监管部门,但事实上中央银行在机构准入、信贷政策、外汇管理和反洗钱等方面依然保留某些实质性的监管权。换言之,从严格意义上讲,中国的中央银行一直都没有彻底分离银行监管职能。根据本文的实证分析,中央银行兼行银行监管职能,实际上是有利于金融稳定和经济发展的。因此,在下一步改革中,中国金融监管改革的核心问题不是要讨论是否应彻底分离中央银行的监管职能,而是要在正确厘定中央银行和监管部门各自监管范围和权限的基础上,进一步加强中央银行与监管部门的统筹协调,避免不必要的政策摩擦。在中国现有的政治体制和政策框架下,一种可行的方案是:涉及微观审慎监管的职能继续由监管部门主要负责,而涉及宏观审慎监管的职能则由中央银行和监管部门分工协作和共同实施。从长期看,在组织架构上可考虑成立类似于“金融稳定委员会”的常设机构,改变目前“三方监管联席会议制度”下过于松散和无实质性约束的协调机制,真正把信息共享、行动目标和政策协调高度整合和统一起来。

[1]陈雨露,马勇 .社会信用文化、金融体系结构与金融业组织形式[J].经济研究,2008,(3):29-38.

[2]陈雨露,马勇,李濛 .金融危机中的信息机制:一个新的视角[J].金融研究,2010,(3):1-15.

[3]马勇 .监管独立性、金融稳定与金融效率[J].国际金融研究,2010,(11):53-61.

[4]马勇 .系统性金融风险:一个经典注释[J].金融评论,2011,(4):1-17.

[5]马勇,杨栋,陈雨露 .信贷扩张、监管错配与金融危机:跨国实证[J].经济研究,2009,(12):93-105.

[6]张芳全 .教育指标、经济指标与政治指标之关联分析[J].国立台北师范学院学报,2003,(1):341-378.

[7]Guitian M.银行业的稳健:货币政策的另一方面[M].北京:中国金融出版社,1999.

[8]Duquesne P.中央银行的监管作用[M].北京:中国金融出版社,1999.

[9]Barth J R,Caprio G,Levine R.Rethinking bank regulation[M].Cambridge University Press,2006.

[10]Briault C.The rationale for a single national financial services regulator[R].FSA Occasional Paper,1999.

[11]Ferguson R.Alternative approaches to financial supervision and regulation[J].Journal of Financial Services Research,1999,16:297-303.

[12]Goodfriend M,Lacker J.Limited commitment and central bank lending[J].Economic Quarterly,1999,85(4):1-27.

[13]Kane E.Pricipal-agent problems in S&L salvage[J].Journal of Finance,1990,45:755-764.

[14]Keefer P,Stasavage D.Bureaucratic delegation and political institutions:When are independent central banks irrelevant[R].World Bank Discussion Paper,2001.

[15]Laeven L,Valencia F.Systemic banking crisis:A new database[R].IMF Working Paper,2008.

[16]La-Porta R,Lopez-de-Silanes F,Shleifer A,et al.Legal determinants of external finance[J].Journal of Finance,1997,52(3):1131-1150.

[17]Quintyn M,Taylor M.Regulatory and supervisory independence and financial stability[R].IMF Working Paper,2002.