小学STS课程整合的三种模式*

吕楠楠,张莉,张义兵

(南京师范大学教育科学学院,江苏南京210097)

小学科学新课程继承并发扬了历次教育改革的成功经验,使科学教育朝着大众化、生活化、动态化、人性化迈进了一大步。但小学科学教育中长期存在小螺旋式教材编排,易造成知识的割裂与遗忘;课程内容宽泛,探究活动的开展缺少时间、空间等问题。20世纪六、七十年代以来,教育领域兴起的以揭示科学、技术和社会的相互关系为宗旨的STS教育,以其教育目标的多元性、课程内容的综合性、教学方式的探究性等特征反映了科学教育的新构想。[1]

STS教育的核心和关键是构建STS课程,综观国内外,STS课程内容的构建并没有统一的模式,而是多种模式共生并存。笔者从学科关系和学科内容两个维度考虑:其一,从学科关系来看,小学STS课程涵盖了科学、信息技术、品德与社会多个学科的知识,构建时既可以单门学科为中心,渗透STS精神,拓展、延伸其他学科内容;也可以是高度综合的STS课程,打破各个学科之间的界限。其二,从学科内容角度分析,每一门课程既会涉及学科的基本概念、原理等静态的、良构的知识,也有联系到生活、社会问题的动态的、劣构的探究性知识。因此,笔者从这两个维度出发归纳出三种整合模式:学科融入模式、局部整合模式、全盘融合模式,其中每一种模式都采取主题形式进行整合。

一、学科融入模式

学科融入模式是指以当前小学《科学》、《信息技术》、《品德与社会》三门课程中的某一课程内容为主体,从课程的基本概念、原理或观点出发设计主题,使学生在该门课程的学习过程中拓展、应用其他两门学科的内容,加强科学、技术、社会三者间的联系。学科融入模式将多门学科的知识融入某一学科,体现了各学科领域的关联性,但这种联系仅局限于学科或单元内部,在整体框架上并没有体现出明显的综合。

国外不少STS课程教材构建采取了这种模式,如荷兰的PLON(Dutch Physics Curriculum Development Project)物理课程,其高年级课程的每一个单元都结合相应STS专题。例如,在“交通和安全”这一单元中,设计“燃料的守恒、交通安全装置”;在“物质”单元则设计了 “基础研究的社会和科学背景”;在“电离放射”单元设计了“各种应用的风险和安全”;在“卫星”这一单元中配合了“卫星的现代应用、通信和地球、天文观察”专题。[2]PLON课程不仅使学生了解到更多与生活相关的科学技术知识,并且促使学生在概念学习过程中逐步形成自己的观点,并在决策过程中知道如何权衡自己的观点。

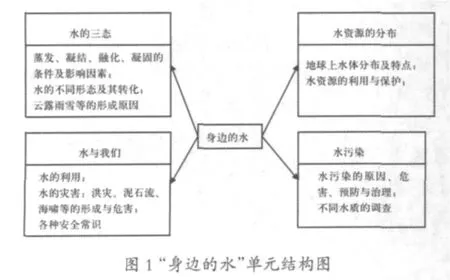

我国小学《科学》课程中关于“水”的知识包含了物质科学、生命科学、地球科学三大领域,是学生要掌握的重要内容。另外,水是自然界中最常见的液体,是学生最熟悉的物质,对于水的一些粗浅认识是学习“身边的水”这一主题的基础。基于以上考虑,同时为了达到基础教育要求,我们抛开教材,从课程内容标准出发,重新梳理小学《科学》、《品德与社会》课程中有关水的内容,并将其整合为四大模块:水的三态变化、水资源的分布、水与我们、水污染。在这四大模块中,既有水的基本性质、水的三态变化、水在自然界的循环等《科学》课程中的知识点,又涉及到水资源的利用、水的灾害、水污染等《品德与社会》中的相关内容。同时,为了使学生更加注重科学与技术、社会的联系,还可适当引入一些必要的信息技术技能,包括:使用网络查找地球上水资源的分布、利用Word绘制宣传海报等。最终,我们拟定“身边的水”主题单元结构图(见图 1)。

利用学科融入模式构建小学STS课程的优势主要体现在以下几方面:其一,构建方式简单、灵活。课程构建主要依据学科课程标准及学生认知发展水平来设计主题,如三、四年级安排“身边的水”、“学习用品”、“种蚕豆”等一些具体的、与学生生活贴近的主题;五、六年级则可设计 “简单机械装置”、“设计桥梁”等相对抽象的主题。其二,以主题的形式组织课程内容,将各学科的相关知识联系在一起,能够有效强化现有课程的整体性及凝聚性,易被学校和教师接受。其三,在不影响原有课程内容体系的前提下,不仅使理论知识的学习获得了较好的感性支撑,而且使学习内容面向社会生产和学生实际生活,有助于学生理论知识与实际应用的结合,提高其解决实际问题的能力。

其缺点在于:一是没有从根本上摆脱知识至上的传统观念影响,仍以科学知识的获取为主要目的,而技术、社会等相关知识只作为辅助性的内容被引入;二是主题中涉及的一些问题有相对固定的答案,学生通过查阅文献等方法就能获得,缺乏深入讨论。以上这些不足都导致了学科融入模式所构建的课程不能从根本上全面、深刻地体现科学、技术和社会之间的相互关系,无法触及更深层次的社会、生活问题,不能很好地诠释STS教育理念。

二、局部整合模式

局部整合模式又称部分整合模式,即在设计学习主题时尽可能多地整合学科内容,不能被整合的内容则设置为单学科性质的主题。即某个主题所涉及的内容,既可以是一门学科的知识,也可能是多门学科的整合,各个主题并不是严格根据学科逻辑进行组织的。通常的做法是将多门课程中容易重复的综合性专题单独提取出来,形成一系列的综合性主题单元,这些主题所涉及到的知识在其他单元不必再重复。

Hickman等人曾提出三种将STS纳入学科课程的策略,分别是:将STS融入现存的课程中,延伸现有的课程单元,创立一个全新的课程。[3]其中,“延伸现有课程单元”策略就体现了局部整合的思想,即通过收集、修正或创造一些内容相关性较强的单元模块,将其并入现有的课程中,以供教学使用,而不能纳入的内容则可按照原有的课程内容进行教学。国内有些STS课程的构建也采取了局部整合模式,如上海初中《社会》课程以社会学的框架、观点和视角选取并阐述原历史、地理两门课程的基本内容,在科目整体结构上仍然保留原历史、地理学科的板块组合,但对原先两门学科体系进行了实质性的改革和取舍,其课程内容按当代社会、中国地理、中国历史、世界地理、世界历史、当代国际知识的线索依次展开:第一部分为“我们的社会”,描述社会概貌和分解社会的有机构成;第二部分为“祖国概况”,由中国地理、中国古代史、中国古代社会的方方面面、中国近现代史组成;第三部分为“世界概况”,由世界地理、前资本主义的人类文明史、世界近现代史和当代国际知识组成。[4]

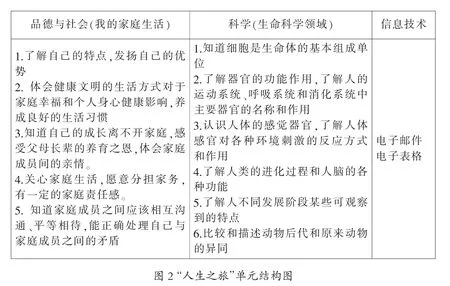

若采用局部整合模式整合小学《科学》、《品德与社会》、《信息技术》三门课程,我们可以通过参考相关的课程内容标准,选取这三门课程中相互联系并可能重复的内容设计综合性的主题单元。如小学《品德与社会》课程标准中“我的家庭生活”中的部分内容与科学课程标准中 “生命科学领域”中的“个体的维持”、“生命的延续”有内在联系,可以设计一个综合性的主题——“人生之旅”(见图2)。该主题分为三部分:第一部分为“出生前的变化”,涉及到父母长辈的养育之恩、家庭成员间的亲情、细胞是生命体的组成单位、电子邮件的使用等内容;第二部分为“出生时的情况”,包括出生时身高、体重的统计、电子表格的使用;第三部分为“出生后的成长”,包括自身的特点、健康文明的生活方式、人体的各大系统和主要器官的作用、遗传与变异等知识。而对于“我的家庭生活”中未涉及到的内容,如“邻里和睦相处”、“家庭经济来源”等则可以设置成为一些品德与社会方面的单学科性质的主题。

局部整合模式与学科融入模式相比,综合程度更进一步。它将各学科可能重复的、相关性较强的内容构成综合性的主题,既可以避免相同内容在各分科课程中的重复,又可以强化科学、社会、技术之间的关系。同时,不能进行整合的内容,则通过设置一些单学科性的单元让学生完成剩余知识的学习。局部整合模式所带来的综合与单科相结合的学习形式能使学生全面完成课标的要求,有效避免了知识点的遗漏。这种整合不单是为了提高学生学习的兴趣,而是让学生能够在广阔的社会背景中理解科学和技术问题。但是局部整合模式也存在一些不足:首先,局部整合模式对教材编写者的知识面、兴趣广度、综合能力、社会生活的了解度等方面要求较高;其次,由于单科教学的影响,教师综合化教学的能力也需要经过培训才能适应和胜任;最后,在教学实施过程中,某些学科单元自身的逻辑关系可能会被打断,造成知识的断裂,减弱知识的系统性。

三、全盘融合模式

全盘融合模式是综合程度最高的一种设计模式,即不考虑原有《科学》、《信息技术》、《品德与社会》三门课程体系结构,以生活中的现象或社会问题构建全新STS课程内容体系。这种整合模式将原有学科课程的逻辑体系和概念框架彻底打破,在整体框架上已经看不到各个学科板块的存在,也看不出各个单元的学科划分,科学知识不再被系统讲授,而是服务于如何解决社会问题和技术应用问题。全盘融合模式包括以生活重要现象为中心的设计、以重大社会问题为中心的设计、以具体的探究活动为中心的设计等主题形式。

在如何选择构建STS课程的主题上,各国的学者提出了自己的看法。美国学者Bybee和Mau于1986年提出了12项全球性与STS相关议题:世界饥饿与食物资源、人口增长、空气质量和大气、水资源、战争技术、人类健康与疾病、能源短缺、土地使用、有毒物质、核反应堆、植物和动物灭绝、矿物资源。[5]Merryfield(1991)则将 STS 主题归为七大类:环境问题、健康与人口问题、经济问题、交通与传送问题、食物与饥饿问题、能源问题、军事问题。[6]在全盘融合模式中比较常见的是以问题为中心的设计,如英国为中学六年级学生开发的STS课程—《社会环境中的科学》。该课程涉及历史学、社会学、经济学、医学、地理学以及物理、化学、生物等多门学科的知识,不仅探索科学技术对社会的影响,而且强调文化对科学发展方向有很强的影响力。课程开发者在选择课程内容时选择了人与自然的相互作用,科学理论的本质,技术、发明与工业,进化,原子弹,能源,卫生食品与人口,星际旅行小说和空间竞争等具有广泛政治影响的专题。[7]他们这样做的目的是通过对有争议问题的讨论,使高中生能够学会成为一个技术社会中成熟的、积极的参与者。

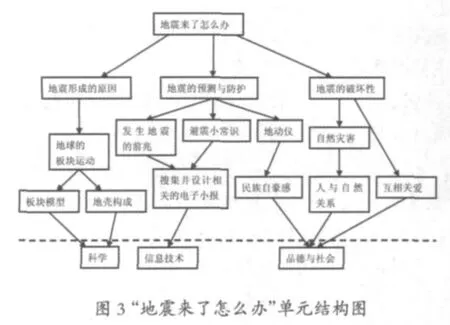

在尝试整合小学《科学》《品德与社会》《信息技术》这三门课程时,我们也以问题中心模式来构建课程内容。例如,近几年来世界各地自然灾害频发,特别是日本大地震及其引发的次生灾害造成重大人员伤亡和财产损失让人触目惊心,同时也让我们明白了学习防灾避灾知识、提高防灾避险能力的紧迫性和重要性。因此,可以通过“地震来了怎么办”这样一个重大的社会性问题(见图3),引导学生建立对地震形成的原因、地震的预测与防护、地震的破坏性等科学知识的认识,同时使学生认识到“大自然具有不可抗拒的一面,在灾害中人们应当团结互助、互相关爱”等《品德与社会》课程中的相关知识,并让学生通过设计“防震减灾电子报”掌握《信息技术》中的技能和知识。

与前两种模式不同的是,采取全盘融合模式构建的课程以生活现象、社会问题、学生活动等为中心的独立存在物,与原有的课程是一种“共栖”关系。在内容组成上,它具有明确的主题,并围绕着主题组织开展相关的学习内容;在课程内容的属性上,体现出多学科、生活化、综合性的特点。这种课程构建模式的优势是:能够针对某个主题充分探讨科学、科技与社会三者间的复杂性;所研究的主题通常是社会的焦点、热点或者生活中的现象、问题等,容易激发学生学习的兴趣,培养学生的社会情感;有利于学习过程中对各种知识进行综合应用,增强学生解决实际问题的能力等。但这种构建模式使各个主题独立性较强,由于每一个主题涵盖不同来源的知识,各个知识点间的逻辑性、层次性较差,学生无法掌握学科内在的知识结构体系并体会学科本身所特有的思想、精神,缺乏对学科基本概念、原理的深层次理解和把握。另外,从许多不同领域中抽取相应内容,共同建构成一个新的课程,过程复杂且花费不菲,除了结果不可预期外,经济的效益更需要加以考虑。同时,这种全盘融合模式对教师的综合驾驭能力也是一个很大的挑战。

结束语

STS教育是当代科学技术迅猛发展、社会急剧变革和交叉学科勃兴的应然产物,旨在提高公众的科学素养,激起学生学习科学技术的内在动机,正确理解和处理科学、技术和社会的相互关系,是科学教育发展的一种理想性范例。纵观国内外的STS课程,每个国家STS课程的诞生都有其独特的社会背景,遵循的基本指导思想也存在差异,因而呈现多元和多样化的趋势。本文基于STS理念从学科关系和学科内容两个维度出发所提出的三种课程整合模式也存在各自的优缺点及适用范围。目前,我国的基础教育课程体系中尚没有设立专门的STS教育课程,STS教育只是通过化学、物理、生物、综合实践课等课程中的阅读材料、插图和小实验的形式来渗透实施。相信在不久的未来,随着教育的改革及教育观念的转变,我国的教育将逐步摆脱学科中心课程体制的桎梏,由传统的科学英才教育转变为培养公民科学素质的STS教育,促进“科学——技术——社会”的共同进步。

[1]STS 教育教学[J].内蒙古教育,2005(3).

[2]孙可平.STS教育:挑战与反思[D].上海:华东师范大学,1999.

[3]FaithM.Hickman,JohnJ.PatrickandRodgerW.Bybee.Science/technology/society:aframeworkforcurriculum reforminsecondaryschoolscienceandsocialstudies[R].Boulder,Colorado:SocialScienceEducationConsortium,Inc.,1987.

[4]任长松.课程综合化:概念、原则与多种设计模式[J].上饶师范学院学报,2000(2).

[5]Bybee,R.W.&Mau,T.(1986).Science and technology related global problem:An international survey of science educators[J].Journal of Research in Science Teaching,23:599-618.

[6]Merryfield,M.(1991).Preparing American secondary social studies Teacher to teach with a global perspective:A status report[J].Journal of Teachers Education,42(1):11-20.

[7]王觉非.STS—英国学校中的一门新课[J].外国教育动态,1982(2).