秦半两钱初探

赵乾坤

(西南民族大学西南民族研究院,四川成都610041)

半两钱出现于战国中期,由秦国鼓铸。按秦制一两为24铢,半两为12铢,约为今之7.8克。半两实为重量单位,因钱币上有文“半两”二字,所以称此类钱为半两钱。为了行文方便,本文将以时间为轴线,将半两钱划分为三期:先秦半两、秦半两、汉半两。先秦半两指战国中期至秦王政二十六年(前221年)间秦国铸造和通行的货币,秦半两指公元前221至前207年间秦朝铸造通行全国的法定货币,汉半两指西汉初年(前206年)至汉武帝元狩五年(前118年)汉王朝和地方铸造使用的半两钱。

对于半两钱的研究,有许多学者作出了重要贡献。胡一方、党顺民、赵晓明在《陕西出土秦半两铜钱范相关问题探讨》中,对已出土的4件秦半两铜钱范进行类型分析和出土地考证[1],认为铜范为战国秦到秦朝早中期钱范,为研究秦钱的铸造工艺提供了重要依据。刘鹏在《再谈秦半两》一文中,探讨秦半两始铸年代,对半两钱始铸于秦惠文王二年的说法提出质疑,此文还对秦半两的铸行特征和钱文风格进行了一定的阐述,为进一步研究秦半两钱提供了重要材料[2]。蒋若是在《秦钱论》中,对秦半两钱出土地点进行研究,为研究秦钱使用范围研究提供重要资料[3]。对半两钱的认识,大多据钱径大小轻重而定其时代,忽视钱文书法特点。吴镇烽在对高庄半两进行分类时,误将“四铢半两”和“榆荚钱”归入秦半两中,《中国考古学年鉴》对其分类的观点提出质疑[4]。杜维善在《也说陕西凤翔高庄秦墓出土半两》一文中,对高庄出土的半两钱进一步探析,通过随葬器物组合推出墓葬时代,进而对所出土的半两钱进行分析和断代,对研究半两钱提供了一些重要资料[5]。前辈们对半两钱的研究往往是针对某一具体出土地的实物进行研究,缺乏综合分析。在考古学研究方法中有个很重要的方法就是选择典型器物分析法。选择具有代表性的器物进行分析,虽不全面、不完善,但能把握此类器物源流的发展脉络。本文将选择具有代表性的秦半两钱进行分析,以求梳理出一个清晰的发展脉络。

一 先秦半两钱的发现

先秦半两的发现,以秦之故地与两都(雍城和咸城)为代表,雍是秦的旧都,孝公十二年(前350年)“作为咸阳,筑冀阙,秦徙都之”[6]203。两都地区近年发现先秦半两颇多。

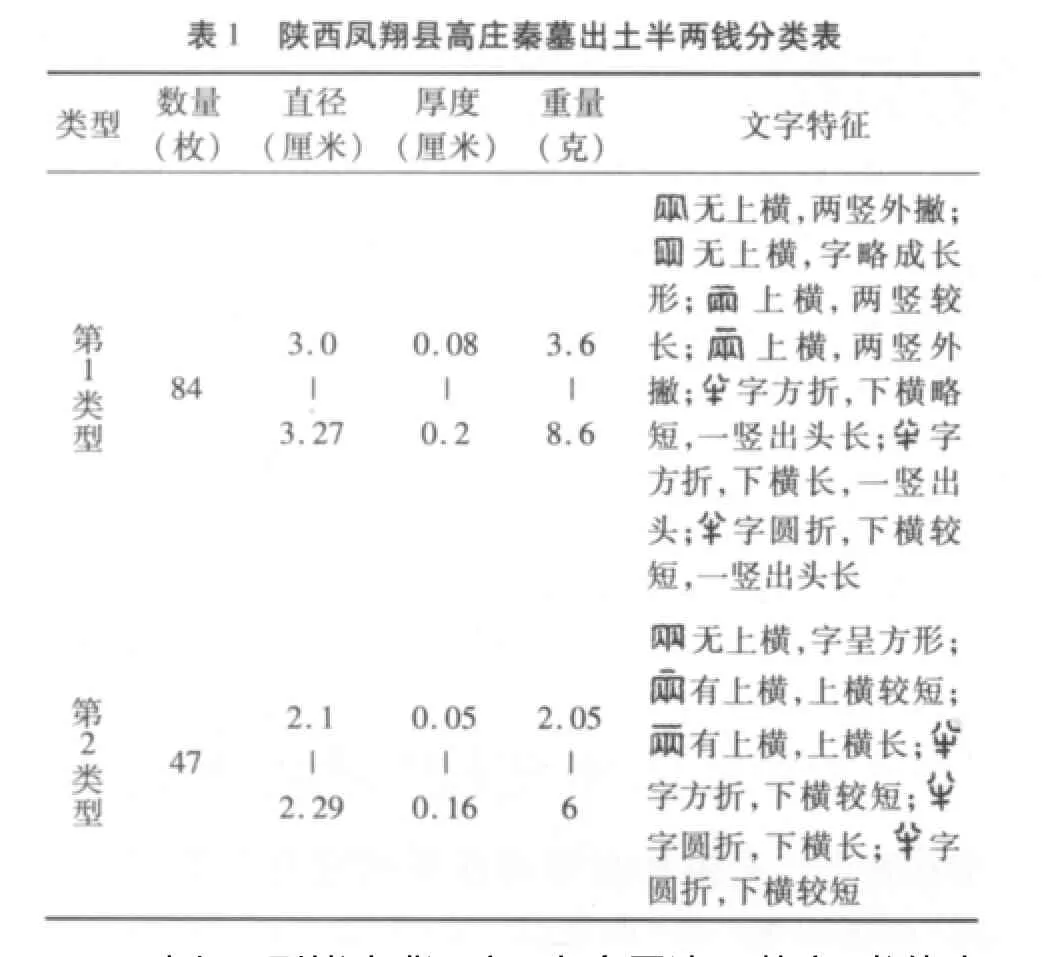

(一)雍城范围出土情况

凤翔高家河,雍水北岸,当秦雍城城南。1979年11月,发现一个钱罐,共1 557枚。凤翔县博物馆赵丛苍、延晶平先生对这批半两钱经过详细的分类,并对其中1 470枚进行了全部实测,发表有131枚拓本及实测数据[7],依据半两钱的钱径大小,可将其分为两大类(见表1)。晚期秦半两钱,

?

图1 陕西长安县首帕张堡出土的半两钱[8]

以上两型皆光背无郭,大多周边不整齐,书体大篆,字文高挺。就131枚实测数据而言,钱径3厘米以上者84枚,约占总数的64.1%,最大者3.27厘米。3厘米以下者47枚,约占总数的35.9%。但单从标本看,小型半两的比例还很大。

(二)咸阳城范围出土情况

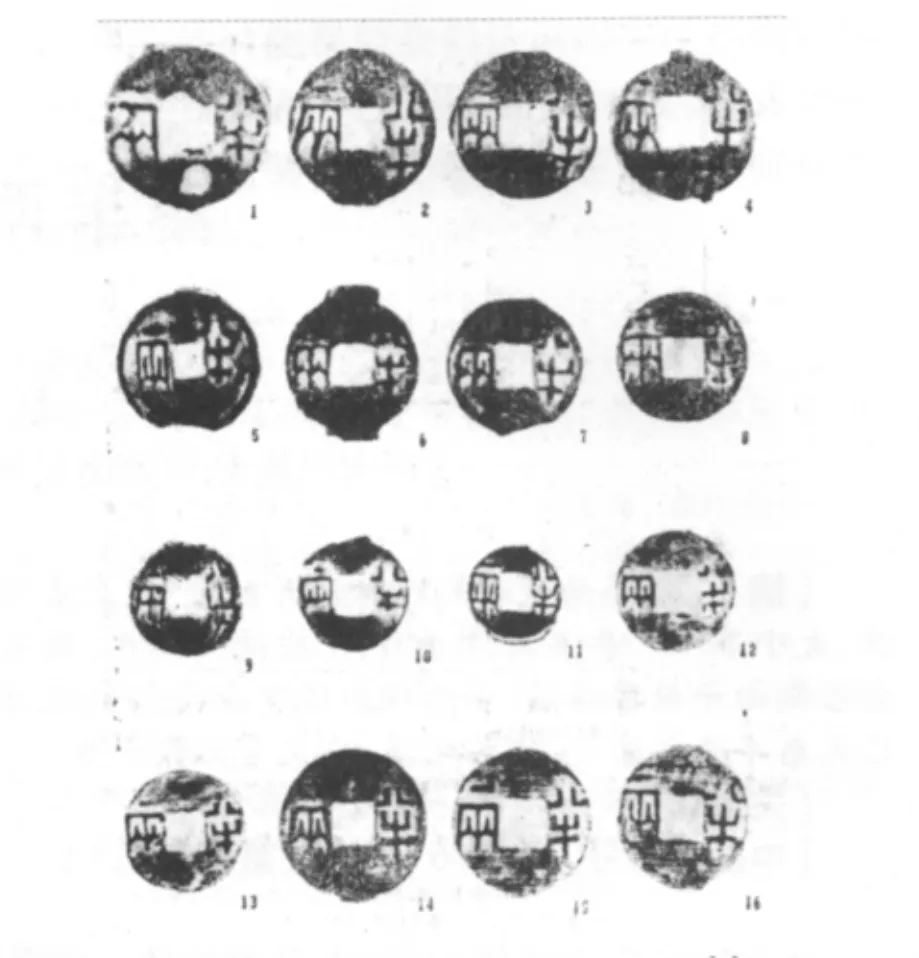

最大的一批当推长安县首帕张堡出土的近千枚半两钱。考古工作者对出土的半两钱逐一进行实测和分类,获得了大量数据。除43枚字迹不清和31枚钱文比较特殊者外,学者对其余923枚半两钱进行了分类研究(见图1)[8]。

第1类,钱径一般在3厘米以上,钱重一般在6-7克之间,钱厚一般在0.15厘米左右。属这一类的共148枚,占总数的16%。穿孔多不规则,有流铜现象。钱文古朴,粗放,钱文随意性较大,有多笔少画的现象。

第2类,钱径一般在2.5-2.8厘米之间,钱重一般在3-6克之间,钱厚一般在0.1-0.15厘米之间,属于此类的共737枚,占总数的79%。钱币铸造粗劣,钱文高低不均,有的方折,有的圆折,但方折渐多。钱文大小不一,笔画粗细不均。

第3类,钱径一般在3-3.2厘米之间,钱重一般在6克左右,钱厚约为0.15厘米。属于这一类的共38枚,占总数的42%。这类半两钱,大小厚度比较均匀,穿孔也较方正,铸造技术有所进步。钱文较规整,字方折,大小一致,笔画粗壮均匀。

二 秦半两钱出土情况

秦王政二十六年(前221年)秦统一六国,建立起中央集权的秦朝。秦始皇采取了两种统一货币的主要途径:一是国家统一铸造货币,严惩私人铸币,将货币的铸造权掌握在国家手中。二是统一通行两种货币,即上币黄金和下币铜钱。

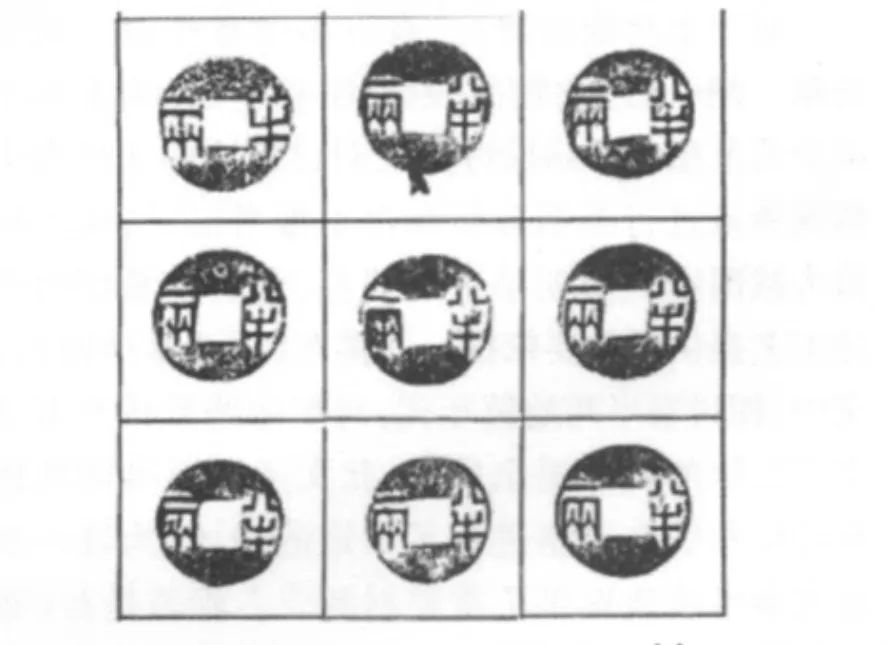

秦统一全国后铸造的半两钱可分为早晚两期。内蒙古赤峰市新惠县长城窖藏[9],钱币大小轻重虽不同,但工艺水平如同一范(见图2)。

图2 内蒙古赤峰市新惠县长城窖藏[9]

以上敖汉旗出土半两钱无早晚秦钱出土,且铸造工艺远胜于先秦,可视为秦统一后官铸半两的标本。钱币边缘整齐,钱体平整,钱文方折,笔画匀称,字形规范而书法秀丽,无上凸下凹如“蜂窝”状者。穿孔方正,且铸口较窄,皆为先秦半两钱所不及。

秦始皇三十七年临葬设施诸坑中出土的小半两,如鱼池村遗址出土许多半两钱,其中除少数出于早期传留与私铸外,绝大多数当为秦末通用之官式铸钱。吴镇锋先生从出土数量最多的鱼池村遗址540余枚中选出50枚作出实测数据,分析出秦代晚期半两钱逐渐缩小的趋势[10]。秦晚期的小型半两,从铸造工艺与钱型文字上看,大略如秦初的半两,钱面平整,钱文方折,笔画方整秀丽。但钱径减小,大多2.7厘米以下;重量减轻,大多在4克以下。

三 先秦半两和秦半两的辨别

半两钱自战国中期,由秦鼓铸。汉承秦制,西汉早期仍然铸行过半两钱。但“今民纵得自铸钱”,私铸成风,致使“钱益轻薄而物贵,则远方用币烦费不省”[6]1419。武帝时,恢复秦始皇货币“重如其文”的制度。元鼎四年(前115年),武帝下令取消郡国铸钱的权力,专令水衡都尉所属的钟官、辨铜、均输三官,统一铸造新的五铢,其文为“五铢”,钱质量高,盗铸无利可图,币制才得以较长期稳定。半两钱至汉武帝元狩五年(前118年)后,其铸造退出历史舞台,先后铸行时间逾百年,文皆“半两”而法无定规,且轻重无常,所以难用某种标准截然划分。综合已公布的考古资料和前辈的钱币研究成果,对辨别秦之半两钱的时代问题,谈几点粗浅的认识。

第一,铸造工艺。先秦货币的铸造工艺,大体经历了陶范、石范和铜范3个发展阶段。陶范近年在山西侯马[11]、山东莒县[12]均有出土,是用质地纯净、耐火度高的细砂土混合原料制成毛坯,刻制钱型晾(或烘)干后,把面、背两范合成一箱,再经修整使其密合,入窑焙烧而制成的。这种范使用一次便毁弃(即所谓一钱一范),铸出的钱币大小轻重各异,不适合批量生产,是一种原始的铸钱工艺。石范近年在内蒙古敖汉旗有出土[13],多用质地细软的滑石刻制而成,可多次使用,克服了陶范易毁的缺陷,是春秋晚期出现的较进步的铸钱工艺。铜范出现于战国中期,分母范和子范两种[1]。铜母范阳文正书,由阴文反书的陶祖范翻制,不能直接铸钱,是专供成批翻制子范用的,再用子范来铸造钱币。战国中期以降,随着商品交换逐渐突破地方市场的狭小范围和兼并战争的加剧,各国货币迅速向统一的趋势发展。先是各国自身货币的统一。其次是各国铸币的重量渐趋一致,或彼此间规定有明确的兑换比率。同时,圜钱在魏国产生后,以其强大的生命力向邻国推进,秦国在商鞅变法后接受了这种先进的货币制度,为秦始皇以圆形方孔的半两钱统一全国的货币奠定了基础。因此,秦国“辟雍州之地”时,在铸造先秦半两钱时,采用的是陶范铸钱,工艺较原始,范无定型,钱体形状各异,差距较大;秦统一后,普遍采用铜范铸钱,钱币出自官铸者,其钱型书体整齐规范。

第二,文字风格。在始皇统一文字前,通行大篆,钱文亦多为大篆。始皇统一文字后,全国推行小篆,钱体上的文字为小篆。大篆古朴笨拙;小篆字体秀丽,笔画方折,钱文规范。根据半两钱钱文的文字风格,也可以为其断代提供佐证。

第三,钱径和重量。秦统一前,常年征战,铸币缺乏统一管理,加上多采用陶范铸造,大多一钱一范。钱径大小不一,钱重轻重无序,钱体大多不规整,穿口不规则。铸口宽大,流茬多不磨平,常出现流铜现象。统一货币后,规定钱文为“半两”,钱重如文。半两钱为通行全国之法货,出自官铸,钱径在3.0厘米左右,大小差异较小,钱体平整,边缘整齐,穿口规整,且半两钱向有郭半两发展。这表明铸造工艺在不断进步。

第四,结合与半两钱一起出土的伴出物,综合推断。秦为一方诸侯国时,农工商交易区域有限,秦人活动的范围也有所限制。半两钱出土地点多为秦故地,或秦对外经略之地。其他诸侯国故地出土遗物中,皆以本国物品为主,半两钱作为随葬品出土的数量或少、或没有,半两钱在所出遗物中所占的比率较小。秦王政统一全国后,推行一系列加强中央集权的措施,货币的统一,使半两钱作为全国通行的唯一法币,使用范围扩大,出土的地点也相应较广,在出土的遗物中,其他诸侯国的货币或少、或没有。如果能出土半两钱的钱范,对半两钱的断代的意义更大。因此,根据与半两钱同时出土的遗物,结合历史事实,也可以辅助辨别半两钱。

综上所述,战国时期的半两钱,由秦国铸造,早期品铸造工艺原始,钱体不规整,似圆非圆,穿孔多不方正,背穿细小,钱缘上残留有明显的铸口茬痕;钱文高凸,行笔粗放,古拙苍莽。稍后铸品制作较精,但形体大小不一,钱文渐工整,笔划多呈方折,较规范,但书意大篆浓。秦王政建立强有力的中央集权的封建王朝后,统一全国的货币,由中央政权统一铸币,规定货币的形制和大小轻重,半两钱制作精好,钱文规整,挺拔(小篆),方折秀丽,钱径一般在3.0厘米上下,钱重约7.8克左右。至秦末年,社稷动荡,各地方铸、私铸半两钱,钱径减小,钱重减轻。汉早期半两钱,钱体较薄,钱文笔划较秦半两平浅,文字有向汉隶发展的趋势。

[1]胡一方,党顺民,赵晓明.陕西出土秦半两铜钱范相关问题探讨[J].中国钱币,2004(2):15-18.

[2]刘鹏.再谈秦半两[J].甘肃金融,2003(5):49 -53.

[3]蔡运章,李运兴.洛阳钱币[M].北京:中国社会科学出版社,1993:3.

[4]中国考古学会.中国考古学年鉴[M].北京:文物出版社,1985:56.

[5]杜维善.也说陕西凤翔高庄秦墓出土半两[J].钱币学论坛,1991(1):3 -15.

[6]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[7]赵丛苍,延晶平.凤翔县高家河村出土的窖藏秦半两[J].考古与文物,1991(3):17 -20.

[8]陈尊祥,路远.首帕张堡窖藏秦钱清理报告[J].钱币学论坛,1987(3):3 -12.

[9]邵国田.内蒙古敖汉旗出土秦半两[J].中国钱币,1988(2):59-60.

[10]中国钱币学会.中国钱币论文集[M].北京:中国金融出版社,1985:10.

[11]张万钟.侯马东周陶范的造型工艺[J].文物,1962(Z1):37-41.

[12]苏兆庆.山东莒县出土刀币陶范[J].考古,1994(5):468-472.

[13]邵国田.内蒙古昭乌达盟敖汉旗李家营子出土的石范[J].考古,1983(11):1024 -1028.