海河之畔的记忆

编者按:

郭法曾,1944年12月出生,1967年毕业于中央戏剧学院表演系,国家一级演员。1984年,郭法曾在电视剧《少奇同志在东北》中饰演刘少奇同志,从此,他先后在几十部影视剧中扮演这位领袖人物,其中有《巍巍昆仑(上下)》、《开国大典》等著名影片。此外,他还执导或饰演了多部影视作品,1993年获国务院专家津贴,1997年获河北省十佳电视工作者荣誉称号。现为河北电影电视剧制作中心导演,河北影视艺术家协会副主席。

我1945年出生在天津,父亲是旧社会银行的高级职员,虽说平日也喜欢吹拉弹唱,可从骨子里看不起演戏这一行。解放后,中央音乐学院在天津,因为我是天津生、天津长的,天津那种九曲十八弯的胡同里头,夜深人静的时候,经常会隐约飘来一阵乐器声,一个笛子,一个扬琴,一把二胡,四五件乐器,特别让人有一种很温馨的,好像乐曲声就是从自己的家里飘出来的感觉一样。也许是这种耳濡目染的原因,我从小就比较喜欢音乐,在我小学毕业的时候,已经掌握了好几种乐器了,所以我的音乐老师很快就发现我这家伙有点音乐才能。于是,小学毕业的时候,他就拉着我的手来到中央音乐学院。经过测验之后,老师说这孩子可以搞音乐,可是我父亲不同意。我父亲是一个很传统的家庭里出来的人,他的观点就是学好数理化,走遍天下也不怕。

我父亲虽然不让我学艺术,不让我搞这行,但他有个失误,当时我父亲在天津是一个非常有名的票友,那时候票友聚会,我就跟着我父亲。那会儿天气很热,我就站在一边给他打手巾把,拿一把蒲扇在他后边给他扇扇子,我父亲在那儿打着鼓也是一种享受。好多历史故事我是从戏里看来的,比如《红鬃烈马》,从平贵别窑开始一直到算粮登殿。因为经常看,这样就慢慢地被京剧这种艺术魅力感染了。它里边有情节、有故事、有人物,而且生、旦、净、末、丑,感染力太强了。它实际上是一种中国民族式的歌剧,但是又比西洋歌剧要丰富得多,对一个孩子的影响太大了,我想搞艺术这个种子在心里头一直没有泯灭。

对艺术的爱好,给我的少年时代带来了很多难忘的记忆。上个世纪的60年代初,那是我读高中的时候,恰遇三年“自然灾害”,我在南开中学校园里,度过了共和国的“困难时期”。可我永远不会忘记在那吃不饱肚子时候的笑声……“困难时期”学校施行“劳逸结合”的方针政策,既要保证教学质量,又要减少师生们教与学的负担,尽量活跃校园的文艺生活,积极乐观地共度难关。于是原本就有着优良传统的南开社团,变本加厉地行动起来。天津人喜欢曲艺,那个时期虽然没有电视看,可是曲艺团举办相声集锦的“笑的晚会”却十分火爆。南开中学的相声迷们,就策划在校园里,也开个自己的、别开生面的“笑的晚会”。

一个周末的晚上,南开校园的“瑞庭礼堂”灯火辉煌,南开的“笑的晚会”开了场。当时,社会上最流行的是电影《刘三姐》中的歌曲,家喻户晓,脍炙人口。那首刘三姐领唱:“多谢了,多谢四方众乡亲,我家没有好茶饭,只有山歌送亲人,送亲人。”然后是四方众乡亲的合唱:“山歌好那个好来……”,更是排行榜名列前茅的山歌。晚会开始,由我领唱的这首山歌,不过是重新填词的,变成如下新山歌:“多谢了,多谢老师、同学们,我们这儿没有好茶饭,只有相声送亲人,送亲人。”下面的合唱部分,变成了所有参加演出的人一起高唱的副歌,形式照搬,内容却是观众想不到的旋律:“童子转轿”、“和尚送葬”、“拉洋片”、“卖药糖”……演员各自为政,你唱你的,我唱我的,他唱他的……每个人执着地喊叫,编制出来有序的混乱,使得大家捧腹,前仰后合。随后,一段段幽默诙谐的相声:古典的、现代的、单口的、对口的、多人的,依次送给亲人。由于演员和观众大都是平时打头碰脸的熟人,演员自信,敢于放手;观众放松,随意表现。达到了舞台上下的完美统一,剧场里高潮迭起,演出取得意想不到的成功。后来还有一首歪诗为证:“瑞庭”灯光明亮,一曲山歌开场,演出效果没料想,个个“包袱”爆响。忘记教学繁忙,丢掉考试慌张。管他一天吃几两,笑声无需“定量”。

在艺术之路周折前行

高中毕业后,对艺术的喜爱迫使我决意要试一试了。

我决定到中央戏剧学院去考试,那是我只身一人第一次离开天津,在这之前我连火车都没坐过。走的那天早上我记得特清楚,五点多钟就起床了,我姐姐起来给我做早点,打点行李。我拿了一个旅行包,一个人踏上了进京赶考的路程。几试下来,我就被录取了。我报考中央戏剧学院表演系时,骗家里说是考清华大学。真相败露后,父亲大发雷霆,并宣布只要我敢去上学,一切费用分文不给。我在中戏读书4年,全靠大哥每月寄50元供给。

所以我走上这条路是很自觉的,是很坚定的,甚至有点固执的。后来我爱人何玲考上了北京电影学院,我经常去他们学校看电影。当时感觉既是老乡,又是好朋友,放假时也经常去她家一块聊天。

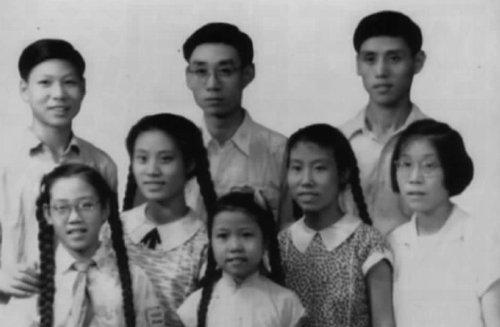

我们俩是小学同班同学,她的父亲母亲都是那个学校里的老师。我兄弟姐妹八个,都在这个学校毕业。她的兄弟姐妹四个也都在这个学校毕业。所以这个学校对于我们来说就跟一个家一样。而且我们两家住在一个胡同里。我们小时候不懂什么谈恋爱啊、搞对象啊。大点以后就有了些这种意识了,结果俩人就不敢正面见面了,都是偷偷的。

1969年3月份,我中戏毕业时分配到样板团,也就是北京京剧团。当时他们要拍新的样板戏,需要一个懂点音乐、懂点戏曲、懂点话剧表演的人,结果我就直接进了北京京剧团《杜鹃山》剧组导演组。那是不得了的事,二十刚出头的一个小毛孩子当了样板戏的导演,那是不能想象的。何玲她们全体电影学院的学生就分配到学生连,以后能不能分配还都是未知数呢。

谁也没想到,我们满腔的报复被一场突如其来的文革给耽误了。就是因为分到样板团去,就把我揪出来进行审查。这一审查就下去差不多有七、八年的时间。从一开始我就认为我没什么错,所以我对自己的信念一直很执着、很坚持。在我被关押期间,同学们想方设法来看望我,我会跟他们开玩笑:你们怎么进来的?你们胆子够大的!小心我告发你们!我跟同学们说我没事,请大家放心回去吧。甭担心,一我不会跳楼,不会轻生;二我不会随便咬人;三我不会告密。

人的磨难、坎坷的经历,回首一望,假如你处理得好的话,就是你这一生当中最宝贵的精神财富。这对我后来从事艺术创作,包括饰演少奇同志都潜移默化起到了非常非常重要的作用。

收获一生受用的美好情感

我也从样板团刷到了学生连,别人还给我起了个外号叫“板刷”。放眼一望,周围的同学都结婚了,就我和何玲都没结婚。在当时的岁数已经不小了,就属于天意了,那就咱俩吧。就这样,我们就来到了广西,她进了电影厂,我进了话剧团。我们真正的艺术创作是从广西开始的,从演话剧到拍电影。我们俩跟别的夫妻有个最大的不一样,除了两小无猜长大以外,我们俩这一辈子几乎都在一块,特别是在艺术实践上。我的所有的电影,有我就有她。而且就是日日夜夜几乎都在一块厮混的夫妻也是比较少的。不管我们俩谁演出来的角色,对方都是一面最好的镜子。在外人看来,我们俩都成一个人了。很默契、很相像。共同生活几十年了,别人还总说我们像一对初恋的情人。在我们家的冰箱里,最常见的东西就是各种饺子馅。我们结婚到现在,每一次我出门,何玲都要包饺子。有时候是何玲临时包,实在来不及了就在平常包好后存在冰箱里。“上马的饽饽,下马的面”,为什么送行时要吃饺子呢?因为饺子的形状短,而且还带拐弯,意思是说你走的时间短一点,赶紧回来,一拐弯就回来了。回家后要吃面条,因为你回到家了,希望你住的时间长一些,所以要吃长长的面条。我们两个都是天津人,其实也不是特别讲究这个,就是觉得好玩。有些老历,你要是把它都丢了,感觉日子过的没意思了。压着老历走,这日子就过得有点情趣。饺子这种东西,天天、月月、年年都有所准备,每天都有一种新鲜感。这看起来简单,但也不是每个家庭都能做到的。每次我吃完饺子要出门时,我们夫妻俩都要拥抱一下,这不是敷衍,感觉挺幸福的。

我们俩对生活这块都看得比较重。有的时候,事业会侵害生活的利益,是事业重要还是生活重要,当事业和生活发生矛盾的时候,你舍其谁而求其谁?生活是实实在在的一件事,生活是皮,事业是毛。皮之不存,毛将焉附?

在银幕上挑大梁

1981年,广西电影制片厂拍摄《特高课在行动》时起用了我,在剧中我扮演一位地下工作者丁彦。他要凭借自己出色的日语翻译水平,在日军的特高课组织里了解、掌握日军的情报信息,与我新四军里应外合地展开战斗。在80年代,我的正角反演和马崇乐的反角正演相互左右、较量,使影片的悬念在最后一分钟才赫然揭晓。近乎于一人分饰两个人的表演,既是对演员的挑战,也给观众带来心理与视觉上的惊险与刺激。

我来这个剧组并不是他们直接找的我,而是他们先找的我爱人何玲。这部片子的导演金音看过我爱人演的电影《神女峰的迷雾》,他觉得我爱人的表演挺好,于是就跟我爱人联系,说是让她担任这部片子的女主角。我爱人接到电话后就从广西飞到了西安。到那儿一看剧本才感觉到不是女主角的戏。金音导演笑着说:这个角色挺主要的,我还想让法曾来担任一个角色呢。我想我们俩是北方人,到南方待了很多年了,来一趟北方多好啊。我们俩一想管它戏份多少呢,俩人一块在一个摄制组里,走南闯北地玩一通,我们觉得挺好的。就这样,我来到了《特高科在行动》剧组。

这个人物在影片当中戏份不多,但是至关重要。这个人物怎么演,当时还议论呢。你正面人物演出来不能有损正面人物形象,你反面人物演出来后不能美化敌人。这个戏有意思了,难道说你一出来就让人看出来你丁彦是我党优秀的地下工作者,这戏就没劲了。但是一上来一看是一个奴颜婢膝的狗特务,这好像也接受不了。我很喜欢这个戏,原因是它埋藏的比较好,就是该露什么的时候露什么,该隐蔽的时候隐蔽,这个分寸拿捏得非常巧妙。一直到最后,他经过千难万险,把我们新四军派来的地下党连那个药品一块送上小船,这时候我设计的第一次把日本鬼子的军帽摘掉了,露出庐山真面目,也就是露出英雄本色。这个镜头我记得拍完以后小马(马崇乐)说:老曾,你这个镜头拍完,我嫉妒啊、嫉妒!

在电影的拍摄过程中,还发生了很多有趣的事情。你说现在有几个演员不会开车啊?有几个演员没有驾照?一般都会有。我们那时候就不是了,那时候是80年代初,在戏里必须用一辆老爷车,组里从上海电影制片厂租来一辆车,这个车得吊到卡车上,把卡车开到现场卸下来,拍一场在山路上行驶的镜头,这是丁彦密裁谭玉甫的戏。一到现场,上海电影制片厂管道具车的师傅先问我:这个车谁开啊?我说我开。他又问我:你会开车吗?好在我在文革中抓了点车,还学了点。我说我还能开。师傅说:你能开车那好了,这个车是有特点的你记住了。我说什么特点?第一这个车打不着火的。我说那怎么能打着火呢?师傅说:你别急啊,这有办法的。什么办法?原来是大伙推!挂上挡,后边一推走起来之后,一松离合器,碰着火,是这样打着的。没想到道具师傅接着又说:还有一个特点及注意啦,这个车没有刹车的。我大惊,没刹车怎么办啊?师傅不紧不慢地说:这个不要紧啊,你知道怎么停吧?抬离合器再拉手闸,这也能站住的。但我心里想,我也不是专职司机,按照实际拍摄要求,汽车是要从山上一个大拐弯开下来以后,摄影师给我定一个位置,一块石头摆在路边。我同事问我有把握吗?我说有,你们放心。其实心里没把握也得说有,我首先不能让他们担心啊。扮演谭玉甫的老演员赫海泉戴着黑色的进山罩,手上带着真手铐往里一坐。我说赫老爷子您害怕吗?老爷子说:你没问题,走吧,我这二百来斤交给你了。我心想你这是鼓励我还是威胁我?实拍的时候,那边一扬旗,我知道开始拍摄了,我挂档、加油门,山路一拐弯下来,车越开越快,老远就瞄着那块停车的石头。快到那块石头了,我说老爷子坐好,我一抬离合一拉手刹,车子不偏不正停在那块石头前面,我还不能太高兴。为什么啊?这是一个镜头,还没停呢。啪,车门一开,你看我那个姿势装的还挺帅,其实当时心里都扑扑腾腾的,这个车没出事算是老天保佑。我把后车门一开,然后王八盒子拿出来,把谭玉甫揪出来,老爷子配合的特好,还不愿意死,我推了半天。这个结局我也非常喜欢,他藏得非常好,丁彦又是个百步穿杨的枪法,一声枪响惊起很多飞鸟。观众认为完了,其实一直埋在最后。这场戏拍完后,我带的那副白手套全湿了,紧张的。

这部片子还有一点是值得一提的。因为在当时彩色片已经很普及了,但我们这部片子却是黑白片,什么原因呢?当时,电影局有规定,像西安电影制片厂这样的电影厂,每拍十部彩色片必须有一部黑白片。因为我们的胶片是进口的,而且是伴随着一批黑白片进口的。你光拍彩色片,没人拍黑白片,黑白胶片放在仓库里就过期了。当时我们这部片子也想用彩色的,两位导演争取半天也不批,这是他们很重要的处女作啊。西安电影制片厂的党委和艺委会想用这部片子来考验他们,看看他们哥俩行不行。后来只能用黑白的了,但是歪打正着。因为这部片子要是用彩色的还没有悬疑、紧张的气氛了。也是因为使用了黑白片,这部片子的成本不高,当时批给这个剧组的经费是四十万。后来经过大家的齐心合力,三十五万就完成了,还给厂里退回去五万。这部片子在第一次定拷贝的时候就达到了二百部,一部拷贝是一万块钱。就这样,三十五万的投资一下子就拿回来二百万,这也算是我们的一个骄傲吧。

1984年,我们夫妻俩共同为河北台导演的电视剧《危重患者》在浙江电视艺术节上荣获优秀奖,河北电视台就将我们夫妇俩调了过来,成为“名正言顺”的导演。