碳排放约束下我国省际能源效率的测算

毕占天,王万山

0 引言

改革开放以来,我国经济增长迅速,取得了举世瞩目的成就,但同时注意到,我国经济的发展是以能源的高投入、高消耗为代价的,这种粗放型经济增长方式更是导致大气中二氧化碳等温室气体浓度增加、诱发全球变暖以及环境污染的主要驱动因素之一。我国二氧化碳排放增长迅速是与中国一次能源结构中不洁净的煤炭所占的比例很高有关,由此说明二氧化碳排放问题本质上是能源消耗问题。能源耗竭和二氧化碳排放日益成为制约经济可持续发展的约束条件,解决这一问题的根本途径就是提高能源效率。为此,中国提出了节能减排的量化指标,即在“十一五”期间单位GDP能耗下降20%,到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40~50%,这标志着中国走上低碳经济发展之路。因此,我们有必要深入分析当前我国能源效率处于一个什么样的状态,并为我国制定高效率、区域协调的节能减排框架提供参考。

本文重新界定了能源效率,在此基础上应用方向性距离函数,构建了两个效率测算模型测算并比较了碳排放约束下我国省际的全要素生产率和能源效率,综合起来考虑增产、节能和减排三个目标的实现情况。

1 能源效率测算模型的建立

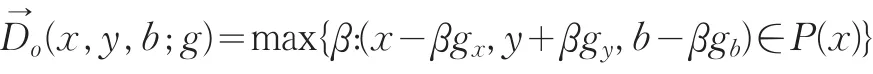

本文将中国各省份看做是决策单元,假设第j个决策单元的投入向量 xj为资本(K)、劳动力(L)和能源(E),期望产出变量为yj,非期望产出变量为bj。用P(x)表示生产可能性集合:P(x)={(y,b):x能生产(y,b)}。P(x)满足投入与期望产出可自由处置性、非期望产出弱可处置性,以及期望产出和非期望产出零联合性等假设条件。通过方向性距离函数很容易计算出生产可能性集合的最优解。构造方向性距离函数如下:

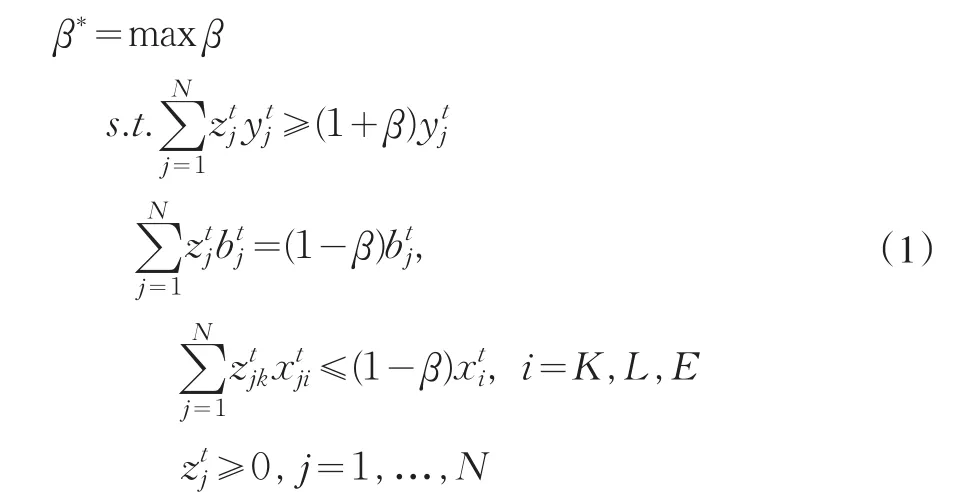

其中,g=(-gx,gy,-gb)为方向性向量,投入产出以设定的方向性向量为权数,同时寻求生产投入(x)、期望产出(y)以及非期望产出(b)的最大同比例增减。其中最优值β*可通过求解下面基于投入产出双导向的规模报酬不变的DEA模型得到。

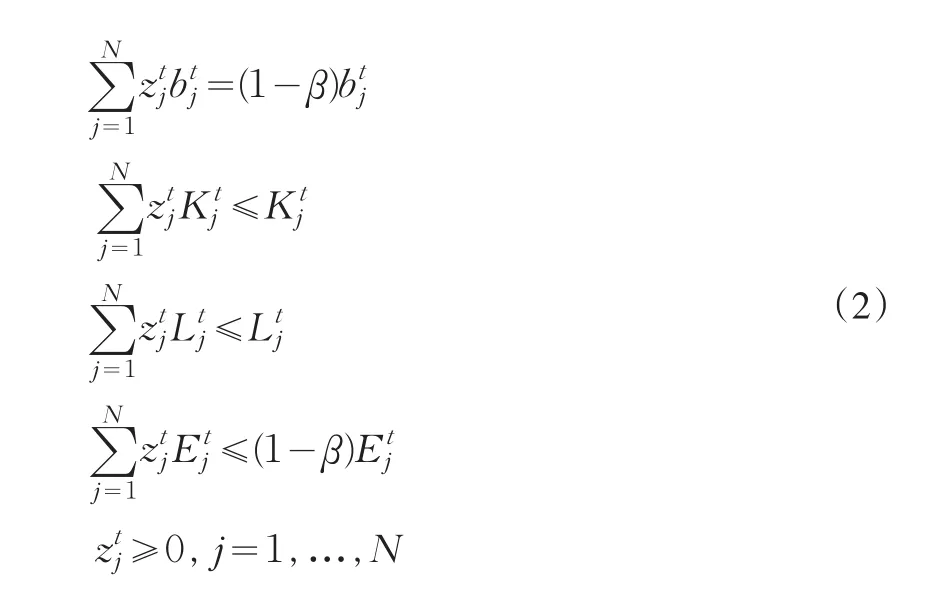

模型(1)中的最优值β*反映的是决策单元投入削减、期望产出增加和非期望产出减少的最大提升空间。由于模型(1)假定能源与其他投入之间具有较强的互补性,三项生产投入都可以按照同一比例缩小,此时计算得到的效率得分是一个省市综合使用资本、劳动力和能源的全要素生产率。本文认为能源效率为不增加其他投入(资本和劳动力)的前提下省市的技术效率,即能源投入、经济增长和污染缓解的最大同比例增减程度。为此,本文将只缩减能源投入比例,调整方向向量,令-gx=(0,-E),gy=y,gb=-b,得到基于增产、节能和减排三目标的能源效率测算模型:

模型(2)中的最优值β*更为确切地表现出增产、节能和减排的最大潜力。β*越小,说明该省市能源投入、经济增长水平和污染排放越接近生产前沿面,增产、节能和减排潜力越小,能源效率越高。本文将模型(1)和模型(2)分别测算得到的省际全要素生产率和能源效率得分界定为σ*=(1-β*)/(1+β*),该指标同时反映了节能和减排实施效果。

2 实证分析

2.1 数据说明和变量选取

本文以2001~2009年中国内地的29个省市(重庆市归于四川省,西藏因数据不全不在考察范围内)为决策单元。如无特殊说明,所用数据来源于历年的《中国统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》,对于部分省份个别年份缺省数据采用了取前后两年的平均数补齐的方式加以处理。生产过程中投入产出变量的界定如下:

(1)资本投入(K)。使用物质资本存量作为资本投入指标,并采用“永续盘存法”估计每年的实际物质资本存量。本文直接采用张军(2004)的相关数据,并根据其方法将时间延长到2009年。为了研究的可比性,本文将各省市历年的资本存量按照2000年的可比价格进行了折算。

(2)劳动力投入(L)。使用人力资本存量作为劳动力投入指标。年末社会从业人员总量不能反映劳动者的素质,显然劳动力素质提高的主要途径主要是接受教育,因此,本文利用各省市年末社会从业人员总数×各省市就业人员的平均受教育年限÷全国就业人员的平均受教育年限表示人力资本存量,有关平均受教育年限的具体算法可参见徐国泉等(2007)。

(3)能源投入(E)。用各省每年的一次能源消耗量表示能源投入,把煤炭、石油、天然气和水电等四种主要一次性能源按发电煤耗法转换成统一的标准煤单位加总而得。

(4)期望产出。用各省每年的GDP表示期望产出,并采用GDP平减指数以2000年不变价格进行了缩减。

(5)非期望产出。以二氧化碳排放量作为非期望产出指标。二氧化碳排放主要来自化石燃料燃烧和水泥、钢铁等工业生产过程。化石能源燃烧产生的直接CO2排放量具体计算公式为:

其中,CO2,i代表估算的各类能源消费的CO2排放量;i表示能源消费种类,包括煤炭、焦炭、汽油、煤油、柴油、燃料油和天然气共7种;Ei表示第i种能源的消费量;NCVi为净发热值;CCi为碳含量,COFi是氧化因子。数据来源于IPCC(2006)及国家气候变化对策协调小组办公室和国家发改委能源研究所。由于工业生产主要利用电能作为动力,本文根据国家发改委2008年公布的电量边际排放因子0.954tCO2/MWh,对消耗电力产生的间接CO2排放也进行估计。直接和间接二氧化碳加总得到总的二氧化碳排放量。

2.2 省际能源效率测算结果

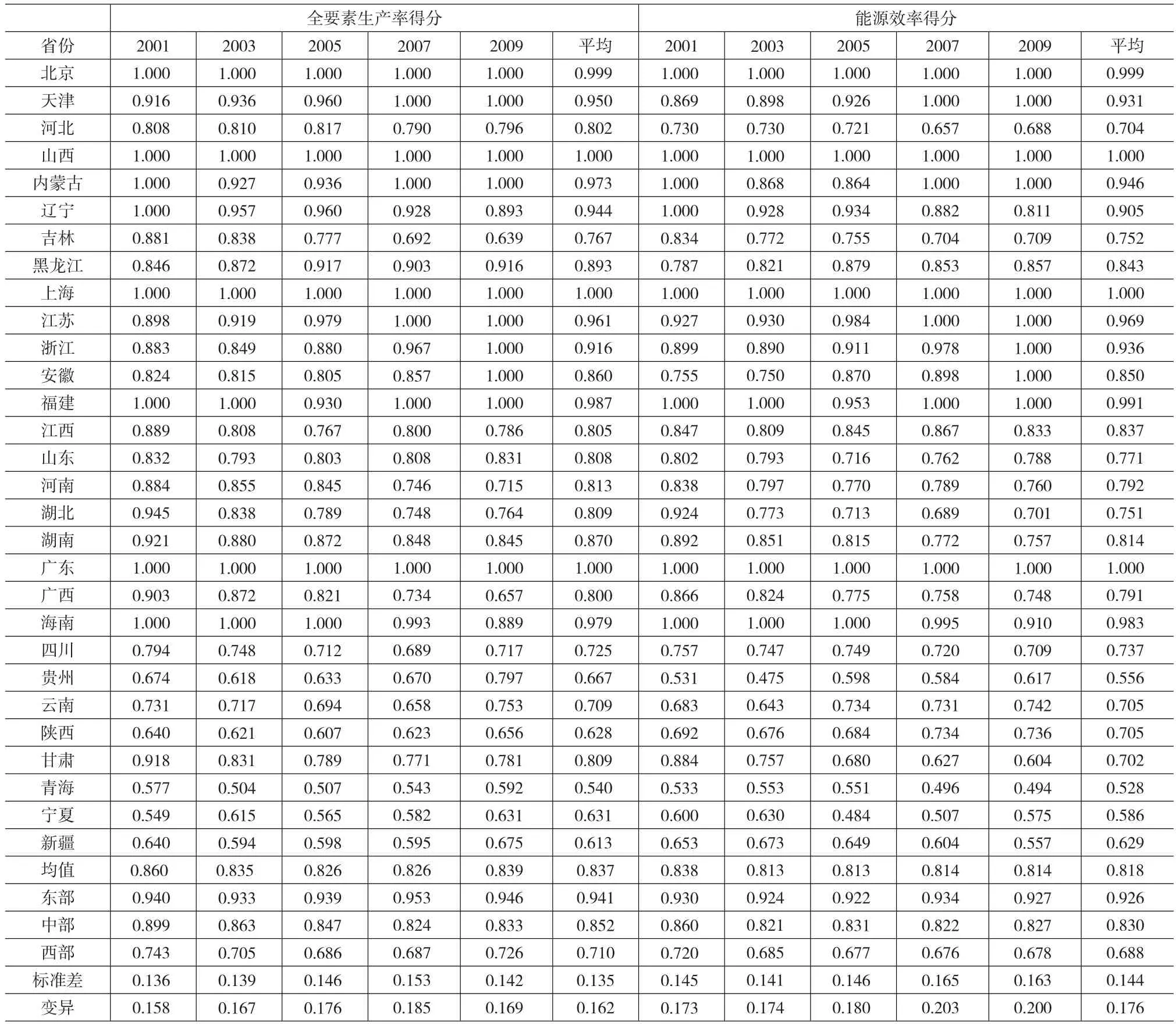

根据模型(1)和(2)分别得到2001~2009年我国各省市的全要素生产率和能源效率,结果如表1所示。从中可知,资源环境约束下,我国29个省市2001~2009年的全要素生产率和能源效率均值分别为0.837和0.818,即在生产投入或能源投入分别削减16.3%和18.2%的同时,经济增长和二氧化碳减排仍然具有16.3%和18.2%的变动空间。除山西、上海和广东外,其余省市的全要素生产率和能源效率水平都没有达到有效,还存在较大的增产和节能减排空间。虽然山西和广东是能源消费大省,排放的二氧化碳很客观,但同时能源也节约了大量的劳动力和资本等生产投入,并带动经济的快速增长,相对而言山西和广东省仍位于生产前沿面上。而河北、山东、浙江等省市的全要素生产率和能源效率得分比较低,这意味着,尽管这些省份经济产出高,但是同能源高效地区相比,其能源投入仍然过多,而且不可避免地造成高二氧化碳排放等非期望产出,所以其效率得分下降。只有通过减少能源消耗或二氧化碳排放才能提高全要素生产率或能源效率。

比较全要素生产率和能源效率发现,位于全要素生产前沿面的省市其能源效率仍然有效,没有达到全要素生产前沿面的省市更加远离能源效率前沿,从而导致能源效率要低于全要素生产率。这表明从全国范围来看,能源利用效率低于劳动力和资本,也说明单纯或过度依赖能源投入将会降低生产效率,不足以保证经济高质高效可持续发展,不能只考虑增产或减排目标,节能将比减排更为重要,降低能耗将从最根本上解决经济增长与环境污染之间的矛盾。节能对增产或减排目标的影响正是全要素生产率和能源效率的主要区别所在。

沈能(2010)的研究表明地区能源效率符合“先上升后下降”的“倒U”特征,转折点一般出现在1999~2003年之间,本文同样发现2001~2003年是全国和大部分省市全要素生产率和能源效率由上升到下降的转折点。但2006~2009期间全要素生产率和能源效率的时变趋势再次出现逆转,2006~2007年全国和大部分省市的全要素生产率和能源效率再次呈上升趋势,这表明中国在“十一五”期间采取的一系列转变经济发展方式、推进绿色低碳发展的政策与行动取得了显著成效,今后应继续通过促进产业结构“低碳化”、“绿色化”实现“十一五”规划提出的节能减排目标。总体而言,2001~2009期间我国全要素生产率和能源效率都呈现“先下降,再上升”的变化趋势,而且相对而言,能源效率下降或上升趋势都更为平缓,期间的转折点一般出现在2006~2007年之间,中国已经初步完成了“十一五”规划《纲要》中提出的降低能耗和控制温室气体排放的任务。

从不同省份之间的变动差异来看,进入21世纪后,各省之间全要素生产率和能源效率的变异系数开始逐渐加大,但在2007年之后差异程度开始缩小。这说明全要素生产率和能源效率的省际横向比较和全国均值纵向增长的变化特征正好相反,“十五”规划期间,各省市都普遍将能源作为经济增长的主要动力,大力发展高耗能、高污染的重工业,资源环境对经济增长的约束不断加剧。因此,从全国范围来看能效都普遍低下,省市间差距不大。自“十一五”规划以来,我国能效虽有了一定幅度的提升,但由于各省市面临的经济目标不一致,有些经济落后的省市将经济增长作为首要目标,而经济相对发达的省市已经意识到经济增长的可持续性问题,开始将节能减排实现经济健康发展放在首位,从而导致全要素生产率和能源效率增长幅度不一致,这29个省之间的全要素生产率和能源效率差距正在扩大,并不具有趋同性。

本文还按照传统的区域划分方法,将我国分为东部、中部、西部三大地区以分析全要素生产率和能源效率的区域差异。从表1发现,全要素生产率和能源效率表现出相同的区域分布特征:2001~2009年,三大区域间由于经济水平的差距,全要素生产率和能源效率存在显著的发展不平衡现象,两者的分布呈现出由东南向西北逐步降低的阶梯式特点,出现“俱乐部趋同”现象。东部地区拥有有力的地理位置、雄厚的经济实力和较高的节能技术水平,是能源利用效率最高的地区,测算的全要素生产率和能效均值分别为0.941和0.926,为提高我国整体能源效率奠定了基础;西部地区全要素生产率和能源效率最低,只有0.71和0.688,增产、节能和减排的改进空间最大,能源投入、经济产出和二氧化碳可以在原有的基础上节约或增长31.2%;中部地区全要素生产率和能源效率位于东部和西部之间,但高于全国平均水平,均值分别为0.852和0.830,其中增产、节能和减排的潜力可以达到17%。由于我国一直实行非均衡的区域发展战略,中西部地区被定位为东部地区能源输出地,并存在产业结构及要素配置结构不合理、能源投入量过大、能源消耗结构亟待优化、技术水平低下、经济发展缓慢等问题,导致中西部地区与发达地区的能效差距越拉越大。随着“西部大开发”、“中部崛起”和节能减排等发展战略的逐步实施,我国区域经济呈现多轮驱动、协调健康发展的新格局,到2007年地区之间不断增大的能效差异程度已开始有所缓解。今后,通过加强东部和中西部地区之间的技术交流与合作,能源效率和经济增长质量一定会得到大幅度的提高,也将促进区域间趋同向区域内省际趋同发展,最终实现区域经济协调发展。

表1 2001~2009年我国省际全要素生产率和能源效率得分

3 结语与建议

伴随着我国经济的高速发展,对能源需求必将持续增大,二氧化碳排放造成的环境压力也将日益加大。实施节能减排工作将降低我国二氧化碳排放总量增长趋势,保证我国经济社会的健康发展。因此,本文在生产过程中引入能源投入,利用DEA和方向性距离函数测算了碳排放约束下我国2001~2009年29个省市的全要素生产率和能源效率,通过比较分析发现,考察期内,由于过度依赖能源投入和二氧化碳的大量排放,我国大部分省市没有达到生产前沿面,全要素生产率和能源效率普通低下,增产、节能和减排潜力巨大;2001~2009期间我国全要素生产率和能源效率都呈现“先下降,再上升”的变化趋势,2006~2007年为转折点,“十一五”规划要求的节能减排效果初步实现;省际和三大区域的能源效率存在显著差异,呈现从东南向西北逐步减低的分布特征,先缩小中西部地区与东部地区之间的能效差距,再减少区域内省际差距,是实现我国区域经济协调可持续发展的关键所在。

研究结果为我国各省市经济增长提供了很好的政策启示。能源耗竭和环境污染已经开始制约经济的可持续增长,今后在发展中注重经济与环境的协调,注重经济增长的质量和资源利用效率的提高。节能与减排是不可割舍的,节能比减排要先行。通过以下措施:调整产业结构,增强服务业发展力度;进行产业整合,发挥能源利用的规模效应;改善能源消耗结构,用天然气或煤气替代煤;发展替代清洁能源,如风能、风能及太阳能能源等,达到降低能源强度,减少碳排放的目标。另外,加快地区之间的技术交流和合作,东部地区凭借自身优越的基础积极进行清洁技术创新,并通过辐射作用继续引领中西部地区能源消费向高效、高质方向发展。

[1] 李国璋,霍宗杰.我国全要素能源效率及其收敛性[J].中国人口·资源与环境,2010,(1).

[2] 汪克亮,杨宝臣,杨力.基于DEA和方向性距离函数的中国省际能源效率测度[J].管理学报,2011,(3).

[3] 袁晓玲,张宝山,杨万平.基于环境污染的中国全要素能源效率研究[J].中国工业经济,2009,(2).

[4] 王群伟,周德群,陈洪涛.技术进步与能源效率—基于ARDL方法的分析[J].数理统计与管理,2009,(5).

[5] 沈能.能源投入、污染排放与我国能源经济效率的区域空间分布研究[J].财贸经济,2010,(1).

[6] 徐国泉,刘则渊.1998~2005年中国八大经济区域全要素能源效率[J].中国科技论坛,2007,(7).

[7] 张军,吴桂荣,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952~2000[J].经济研究,2004,(10).

[8] Chambers R.G.,Chung Y.,Fare R.Benefit and Distance Functions[J].Journal of Economic Theory,1996,70(2).

[9] Chung Y.H.,Färe R.,Grosskopf S.Productivity and Undesirable Out⁃puts:A Directional Distance Function Approach[J].J Environ Manage,1997,51(3).

[10] Hailu A.,Veeman T.S.Non-parametric Productivity Analysis with Undesirable Outputs:An Application to the Canadian Pulp and Paper Industry[J].AmericanJournalofAgriculturalEconomics,2001,83(3).

[11] Hu J.,Wang S.C.Total-factor Energy Efficiency of Regions in China[J].Energy Policy,2006,(17).