一篇批判《苦恋》文章引发的风波

史中兴

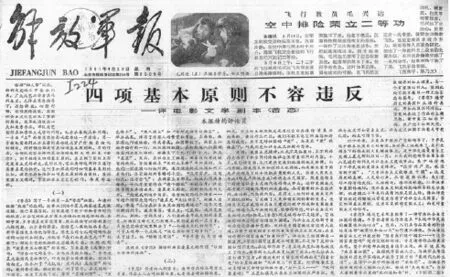

1981年4月20日,解放军报发表的批判《苦恋》文章

1981年4月20日,解放军报发表一篇批判《苦恋》的文章,立即在国内外引起轩然大波。欲知乍暖还寒时节的文汇报人如何冷静应对,请读史中兴先生的回忆文章。

在上个世纪八十年代那些日日夜夜里,走出“文革”重灾区的文汇报人,怀着重获第二次解放的心情,清除四害流毒,涤荡身上的污泥浊水,精神奋发,义无返顾地投入拨乱反正的时代大潮,与广大人民群众同声相应,同气相求。

但是,文艺界并非晴空万里,早春时节,春寒料峭,风云变幻,常出人意料,乍暖还寒,走着走着,会突然遭遇一股袭人寒潮,形形色色的毫无道理的批评指责,让人哭笑不得,举步维艰,如何正确应对,成了一大难题。这方面经历的事件难以一一枚举,其中给我留下最深印象的,当推不转载批判《苦恋》的一篇评论员文章承受的巨大压力,这是对文汇报人的一场严峻考验。

一、不转载解放军报评论员文章,是报社领导层的共识

1981年4月20日,解放军报头版以通栏大标题发表评论员文章《四项基本原则不容违反—评电影文学剧本<苦恋>》,称这部电影讴歌的人“不代表生活在社会主义中国的广大人民的利益和要求”,是“虚构出来的,超越中国社会现实的”。文章的结论是:《苦恋》的出现不是孤立现象,它反映了“存在于极少数人中的无政府主义、极端个人主义、资产阶级自由化以至否定四项基本原则的错误思潮”。当日下午,文汇报接到新华社公鉴说,遵照上级领导的指示,各省、市、自治区报纸请即于显著地位,转载解放军报特约评论员文章。次日一些省市主要报纸都在一版显著地位遵命转载,本市的解放日报也转载了,文汇报却没有转载。作为文艺部主任,我读了军报评论员文章,直感这个棍子打得太厉害,上纲上线到违反四项基本原则的高度,作家怎么吃得消,作为一张重获知识份子信任喜爱的报纸,文汇报不转载这篇评论员文章,本报领导的这个决定太正确了。刚刚经历“文革”灾难、余悸未消的文艺界还经得起这样的折腾吗?几个文艺界朋友给我打电话,说这部电影并没有公映,大家都没有看过,这么大的批判声势,是一个不祥信号,三中全会都开了,还要搞政治运动?!你们报纸没有转载这篇文章,你们做得对。但也有读者来电尖锐质问:“文汇报为什么不转载?党报为什么不讲党性?”

不转载这篇文章,是报社领导层的共识,报纸登什么不登什么,转载什么不转载什么,报社领导有权决定,岂知事情哪有这么简单,总编辑马达第二天向我们透露,顶头上司、主管报纸工作的市委负责人已经来过三次电话,要求文汇报转载。我这才知道事情并未完了。马达问我有没有看过这个电影剧本,我说看过。我说剧本和拍出来的片子还不是一回事吧。他说他在北京开会期间看过影片,“留下的两点印象,一是影片主人公在‘文革’中遭受残酷迫害和非人待遇,境况凄惨,看了很难过,也很同情,因为自己在‘文革’中也是亲身感受的,二是影片末尾的画面上,一个血红如火的太阳从地面越升越高,越升越大,一个受伤的人伏在雪地上艰难地爬行,这是个强烈的暗示:领袖被无限地神化,而普通人被无情地践踏了。这对观众的触动是很大的。你可以批它调子低,但这样打棍子,从政治概念出发,用政治原则代替文艺批评,人们是不能接受的。我们报纸不能转载这样的评论,如果一定要评论,我们可以自己写一篇文艺评论文章”。

二、市委书记处办公会议上的争论

下午,马达约文艺部、评论部负责人研究,如果我们写,这篇评论该怎么写。大家讨论出的思路是,从“文革”中知识分子遭受残酷迫害的实际出发,说明他们的遭遇是值得同情的,他们绝大多数人仍坚决跟着共产党,走社会主义道路,是顾大局的,他们中有一些人在一段时间里,有怨气,有悲观失望情绪,不能完全责怪他们。评论要说明,对历史上出现的极左路线,包括鼓吹个人迷信,越来越多的人已认识到它的危害,但所有这些都要采取历史的科学分析的态度,从国家和人民的根本利益出发,总结经验教训,以利于我们继续前进。会还没有开完,那位市委负责人来了第四个电话,责问“你们为什么原因不转载军报的评论文章?”马达汇报报社党委、编委讨论的意见,那位负责人听了一半就把电话挂了。隔了五分钟,第五个电话来了,记录上是这样写的:“你告诉老马,不转载是不对的,看风是要倒霉的、危险的,这不是我个人的意见,是经过市委的。你们是党领导的报纸,不能自行其是。”看了这份记录,马达心情沉重,他平素很敬重这位负责人,现在竟无法沟通,既然电话中说到是“经过市委的”,这可是重要的组织原则问题。当日下午,他硬着头皮,第一次赶到市委主要领导陈国栋同志家里,汇报了未转载军报特约评论员文章的情况和报社党委讨论的意见,提出主管报纸工作的书记对我们有意见,很难讲通,请他做点工作。陈没有发表具体意见,要他去找主管书记谈。马达便又来到主管书记家,书记有点感冒,躺在床上,问候健康外,不好再谈下去。第三天市委书记处办公会议,讨论《苦恋》问题,通知马达列席。马达拉着副总编辑陆灏一起去。会上,主管报纸工作的书记首先开腔,指责马达“不转载军报评论员文章,是违反纪律,违反民主集中制”。马达申辩,陆灏也插话说:“我们不转载军报文章,不是老马一个人的决定,是我们党委、编委集体讨论定下来的,是认真考虑以后做出的。”那位书记火气不消,“现在社会上有错误思潮,你们究竟站在哪一边?”马达说:“对错误思潮,我们是要批评的,但是要实事求是地批,用正确的方法批。我们自己要写一篇文章评《苦恋》。”主管书记站起来拍桌子,“你们这样做就是错误,违反纪律,违反民主集中制”。马达也站起来, “我不知道我错在哪里,上级说了,下级可以说出自己的意见嘛,如果我错了,市委撤我的职好了”。参加会议的市委主要领导没有明确表态,会议不了了之。

上世纪八十年代的马达(马小霞供稿)

三、时代不同了,三中全会的春风吹遍祖国大地

但是事情没有结束,没有行动是过不了关了。马达催我按讨论过的路子抓紧把评《苦恋》的文章写出。我开了夜车,赶出一篇文艺评论,排出清样,是一个版面。马达说,我们不能为批评而批评,让我把清样拿到北京听听文艺界人士的意见,把文章磨一磨,要经得起推敲,不忙着见报。这时我想到了顾骧同志,他是一位活跃在新时期文坛的文艺理论家,多次交往,相互比较熟悉,我给他打电话说了情况,他刚调进中宣部文艺局,听了我的话后表示,他也不赞成对《苦恋》的批判,又不是“文革”时期,两报一刊一发文章,全国都得转载,正常的文艺批评则是另一回事。他让我把我执笔的文章带到北京,他请贺敬之同志也看看(贺时任中宣部副部长兼文艺局长)。到北京后的第二天,看过文章的贺敬之同志在办公室约见我,顾骧同志参加,还有贺的秘书在场记录。贺先问问报纸情况,几句客气话后步入正题,说文章写得可以,但对发不发这篇文章则不置可否,说还是由你们报社、由上海市委定吧。我回到上海向马达汇报后,把文章版面清样上呈给一直指令我们转载的这位市委负责人,等候发落。一天两天,一个星期过去,竟无指示下达。正在我们困惑之际,顾骧同志给我来电话说,胡耀邦同志发话了,不转载军报评论员文章是可以的,“我这是第一时间把这个信息告诉你,你们可以解脱了”。不久马达也从正式渠道得知,耀邦同志在杭州听取上海市委这位负责人汇报时说:“这篇特约评论员文章我也看了,可以转载,不转载也应该是可以的吧。”这样一来,悬在我们心里的一块石头总算落地,我奉命硬着头皮执笔的这篇文艺评论自然没有必要发表了,这是我所期待的最好结果。

文汇报这次能顶住顶头上司的压力,把不转载坚持到最后,既是党委书记兼总编辑马达紧紧依靠党委、编委一班人的共识,不怕丢乌纱帽,敢于担当的结果,更是因为时代条件不同了,三中全会的春风吹遍祖国大地。搁在以往,这样顶住不办的总编辑,不要说一个,十个也撤掉了,不把你打翻在地,再踏上一只脚才怪呢。那时也不会有这样的总编辑。马达“文革”前夕是解放日报的党委书记兼总编辑,“文革”中遭受上百次批斗,吃尽苦头,对那套极左的东西有切肤之痛,可谓深恶痛绝,谁也不愿“文革”时代的大批判重又粉墨登场。还有,文汇报发表《伤痕》《于无声处》所产生的巨大影响,也鼓舞了他,使他更深切地感受到时代脉搏的跳动,人心民意,编辑部编辑记者的情绪愿望,既左右着他,又是对他的有力支持,这就是他的底气所在,他不能逆潮流而动。

四、陈沂同志是一位正派、有性格、有人情味的老同志

我还要说说这位不断给报社打电话,批评、责问、施加压力的市委负责人,他是陈沂同志,时任市委副书记兼宣传部长,他受过政治磨难,打成右派后下放黑龙江劳动多年,恢复领导职务来到上海后,积极推动真理标准讨论补课和新民晚报复刊、文学报创刊,做了几件深得人心的好事。这次在转载问题上表现的思维方式,却“左”习未除,跟广大知识份子的感受相距甚远,这真是地位一变,感受就不一样了,令我们非常失望。但让人欣慰的是,他并没有因为自己的指令没有得到执行,下面不跟他保持一致,敢于对他说不,领导权威受到损害,就对报社心存芥蒂,借机找岔子,给人穿小鞋。欲加之罪,何患无词。要找报纸的岔子,随时都可以找到。陈沂同志不是这样,他可以对你拍桌子瞪眼,但不记仇,不整人,我想这和他也吃过挨整之苦有关。这次事情过后,他跟报社负责人之间的关系还是一如既往,马达还是照做总编辑,报纸上有什么文章出来,他是热心人,常常很快打来电话评头论足,或赞扬或批评,他也是作家,说的是行家话,你未必都同意他的观点,却能感受到他的直率、坦诚、对报纸工作的关心。他寄来的稿子,都是自己手写的,编辑有所改动或退了不用,他能接受。他不哼哼哈哈,一副官架子,能找我们这些第一线的编辑、记者聊天,了解情况,他请我和一位驻美国记者到他家吃过饭,一聊几个小时。观点分歧不要紧,就怕不正派,高高在上,以势压人。我感到陈沂同志是一位正派、有性格、有人情味的老同志,他离世多年,我还是很怀念他。