汉中市土地利用变化的动态变化研究

张 静,马彩虹,王启名,姬文武

(陕西理工学院 历史文化与旅游学院,陕西 汉中723001)

土地利用/土地覆盖变化是目前全球变化研究的核心主题之一[1]。土地利用变化反映了人类与自然界相互影响、交互作用的动态过程,国内已开展的土地利用变化研究,多侧重于土地利用变化态势与机制,以及土地利用变化的生态环境效应[2]。土地利用的动态变化,其实质是人类为满足社会经济发展需要,不断调整配置区域内各类土地利用的过程。研究土地领域的动态变化,有助于了解土地利用变化的机制,同时通过调整人类社会经济活动,促使土地利用更趋合理,从而达到土地资源可持续利用的目的[3]。目前汉中市城市建设正在火热的进行中,对汉中市土地利用动态变化的分析研究,可以揭示汉中市土地利用结构的变化特征和演变机制,是认识土地利用变化规律、预测未来土地利用变化趋势和制定土地可持续利用决策的基础,从而为新一轮土地利用总体规划修编和区域土地资源可持续利用提供理论依据和决策支持。

1 研究区概况

汉中市位于陕西省秦巴山地西段,汉水上游,汉中盆地中部,属川、陕、甘三省毗邻地区,地处东经105°30′50″—108°16′45″,北纬32°08′54″—33°53′16″。属亚热带气候区,气候温和湿润。南低北高,市内有平坝、丘陵和山地三种地貌,平坝为汉江冲积平原的一二阶梯,海拔500~600m,地势平坦,土壤肥沃,占全市面积的34.62%;丘陵为山前洪积扇形成的宽谷浅丘地带,海拔601~800m,地势起伏较大,约占全市面积的28.1%;山区是秦岭南坡形成的浅山和中山地区,地势较为复杂,土壤贫瘠,海拔701~2 038 m,约占全市总面积的37.2%。汉中盆地南北宽约37km,东西长116km,占汉中地区总面积的1.9%,可耕地2.021万hm2,其中以水田为主。土地总面积27 246km2,占全省土地总面积的12.97%。全市辖汉台区和南郑、城固、洋县、勉县、西乡、略阳、宁强、镇巴、留坝、佛坪十县一区278个乡(镇)。2008年总人口380.14万人,其中,非农业人口75.56万人。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

主要来源于汉中市国土资源局1996—2010年土地利用总体规划数据库(2010年数据为目标数据)及汉中市国民经济和社会发展统计公报。据全国农业区划委员会《土地利用现状调查技术规程》和全国农业区划委员会土地资源调查专业组《关于土地利用现状调查技术规程补充规定和说明》以及《陕西省土地利用现状调查技术规程》的要求,结合汉中市具体情况,进行统一的土地利用现状分类。将全区土地分为8个大类,即耕地、园地、林地、牧草地、居民点及工矿用地、交通用地、水域用地和未利用土地。

2.2 研究方法

运用数学统计分析与定量分析相结合的方法,采用土地利用动态度模型、土地利用变化幅度模型、单一土地类型动态度、综合土地利用动态度、土地利用程度综合指数、土地利用结构多样性指数、优势度指数、均匀性指数模型定量分析汉中市土地利用动态变化[4-7]。

3 土地利用变化分析

3.1 各类土地利用的变化幅度分析

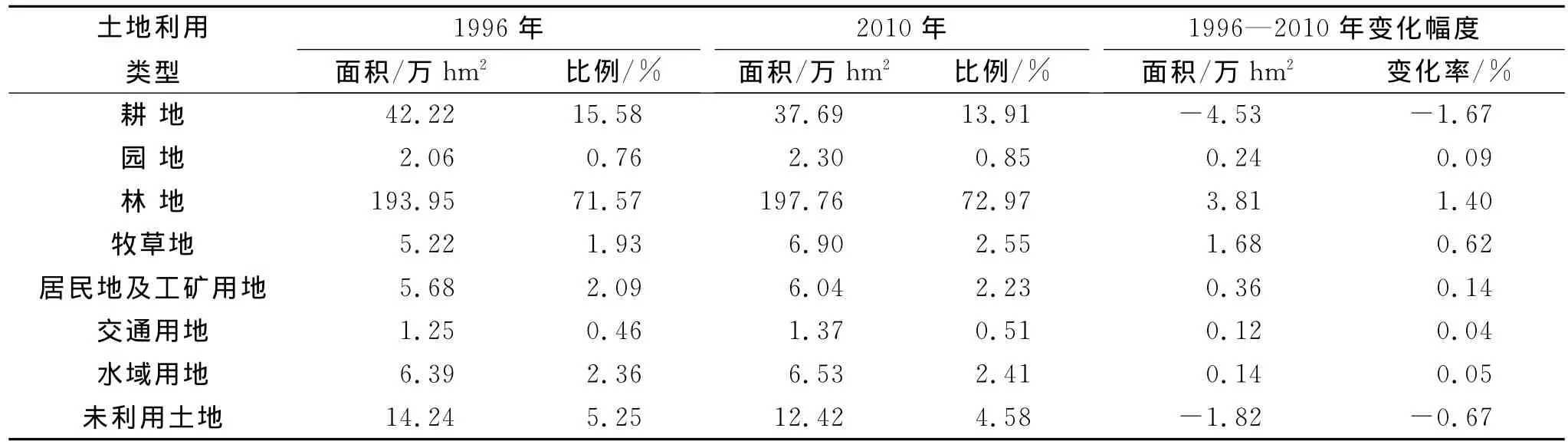

根据两个时期的土地利用数据,统计出1996年和2010年时期的各种土地利用类型的面积,详见表1。

表1 1996-2010年汉中市土地利用变化幅度

由表1可以看出,近14a来,汉中市耕地面积正在逐年减少,2010年与1996年相比,共净减4.53万hm2,减少了1.67%,以平均每年0.324万hm2速率递减,耕地锐减明显。其中国家通过土地复垦和土地整理,使未利用土地来弥补侵占的耕地,实行占一补一政策,未利用土地转变为农用地的面积是1.82万hm2,提高了0.67%,经过努力未利用土地复垦和整理的速度比耕地减少的速度慢2.5倍。而园地、林地、牧草地、居民地及工矿用地、交通用地和水域用地以不同速率相应地增加,其中林用地增幅最大,净增3.81万hm2,增加了1.39%;其次是牧草地,净增1.68万hm2,增加了0.62%;居民及工矿用地净增0.36万hm2,增加了0.14%,其余增幅基本不大。近14a来,退耕还林占减少耕地和未利用土地复垦的59.92%,改牧用地占26.44%,基建占地11.43%。2008年全年完成造林1.88万hm2,完成人工造林1 866.67hm2、封山育林5 666.67hm2,并且1999—2003年对全市11县区2.85万hm2退耕造林进行了自查,并通过了国家林业局检查。同时当年为基础设施建设项目征地57.50hm2,为十天高速公路征地638.38hm2,宁棋高速公路建设项目征地68.64 hm2[8]。但是汉中市自然灾害较频繁,曾统计因灾废弃耕地和基建用地占耕地减少总数的50.9%,其中,基建用地大多为优良田地,对本来紧缺的耕地资源产生巨大压力。

从表1可以得出,1996—2010年研究区的土地利用的结构有如下主要特征:(1)以农用地为主的用地结构没有发生改变,但其内部组成发生明显改变,减少的耕地和复垦的未利用地主要转向园地、林地、牧草地和居民地及工矿用地;(2)这14a林地 、牧草地净增数量较大,说明过去汉中市着力改善自然环境,提高生态环境质量;(3)汉中市林地面积占绝对优势,耕地资源有限,这对山地型城市未来进行城市化发展所需要的耕地资源提出了挑战。其中,略阳县启动国家级农业综合开发项目,还有西乡、宁强、留坝、镇巴、佛坪进行了植树造林和封山育林。同时这些年各县以主导经济农作物茶园、桑园、西洋参、柑桔、核桃、板栗等为特色,发展地方特色农业,增加农业经济收入,改变了农业景观,促使园林面积增加。为了贯彻实施2001—2015年汉中市发展目标,这些年致力改善交通条件和基础设施,提高经济区位条件,发展西部旅游业,先后被评为国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家生态示范区建设试点地区、全国双拥模范城等称号。

3.2 土地利用变化速度

土地利用变化速度可利用土地利用动态度进行衡量。它对于比较各类用地的变化差异以及预测未来土地利用变化趋势具有重要作用[4]。

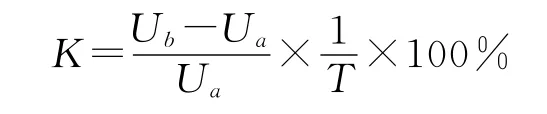

3.2.1 单一土地利用类型动态度 反映的是研究区内一定时间范围内某种土地利用类型的数量变化情况,其表达式为:

式中:K——研究期内研究区某一土地利用类型的动态度;Ua,Ub——研究期初和期末该土地利用类型的面积;T——研究时段。当T的时段定为年时,K值就是该土地利用类型的年变化率。根据公式,计算汉中市单一土地利用类型动态指数,其中负值表示面积减少的土地利用类型,正值表示面积增大的土地利用类型。1996—2010年,园地、林地、牧草地、居民地及工矿用地、交通用地及水域用地均为正值,分别为0.83%,0.14%,2.30%,0.46%,0.68%,0.16%,表示其面积增加,其中牧草地面积增加最多。耕地、未利用土地动态度为负值,表示其面积在减少,且二者减少较大,土地利用动态度分别达-0.77%和-0.91%。林地由于基数大,年变化率比较低。除了林地和水域用地之外,全区的单一土地利用类型变化指数变化幅度较大,其中,牧草地、未利用土地、园地、耕地、交通用地、居民地及工矿用地K值变动明显,且K绝对值依次减少,表明人类活动对这几种地类施加的强度也依次逐渐减弱,而其它地类则承受了由此而转移的压力。

3.2.2 综合土地利用动态度 它表达的是某研究区一定时间范围内土地利用的数量变化情况,其表达式为:

式中:LC——综合土地利用的动态度;LUi——监测起始时间第i类土地利用类型面积;ΔLUi-j——监测时段内第i类土地利用类型转为非i类土地利用类型面积的绝对值;T——监测时段长度。当T的时段设定为年时,LC的值就是该研究区土地利用年变化率[6]。计算结果表明,汉中市14a来土地利用变化速度较缓,年均变化率为0.17%,反映出该区土地利用受人类活动影响较弱。主要是该区属于西部落后的中等城市,没有强大的工业支撑,2006年才被评为中国最佳历史文化魅力城市,主要以三国历史为主题的生态旅游文化,2007年10月西汉高速公路开通以后,改善了汉中市的交通区位,才提高了其城市竞争力。

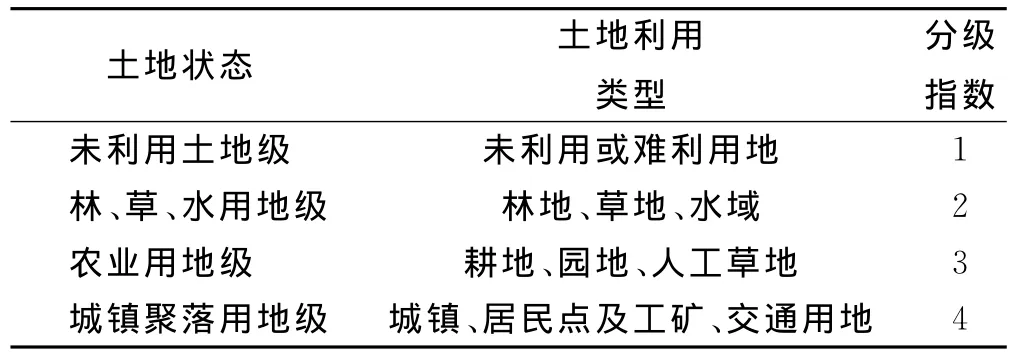

3.3 土地利用程度变化

土地利用程度不仅反映了土地利用中土地本身的自然属性,同时也反映了人类因素与自然环境因素的综合效应。根据刘纪远先生等提出的土地利用程度的综合分析方法,将土地利用程度按照土地自然综合体在社会因素影响下的自然平衡状态分为4级,并赋予分级指数[4](表2),从而给出了土地利用程度综合指数的定量化表达式。

表2 土地利用程度的分级赋值

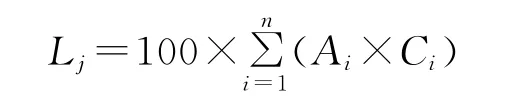

3.3.1 土地利用程度综合指数 本指数可定量地揭示该研究区土地利用的综合水平,其表达式为:

式中:Lj——某研究区域土地利用程度综合指数;Ai——研究区域内第i级土地利用程度分级指数;Ci——研究区域内第i级土地利用程度分级面积百分比;n——土地利用程度分级数。综合指数的大小即可反映土地利用程度的高低。

经计算得出汉中市土地利用综合程度指数为216.20(1996年)和215.64(2010年),从土地利用程度指数极限为400来看,汉中市土地资源的开发力度较大。

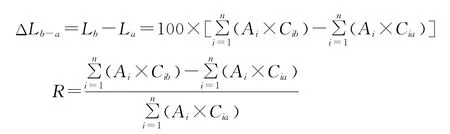

3.3.2 土地利用程度变化 一个特定范围内土地利用程度的变化是多种土地利用类型变化的结果,土地利用程度及其变化量和变化率可定量地揭示该范围土地利用的综合水平和变化趋势。土地利用程度变化量和土地利用程度变化率可表达为:

式中:ΔLb-a——土地利用程度变化量;R——土地利用程度变化率;Lb,La——b时间和a时间的区域土地利用程度综合指数;Ai——第i级的土地利用程度分级指数;Cib,Cia——某区域b时间和a时间第i级土地利用程度面积百分比。如ΔLb-a>0或R>0,则该区域土地利用处于发展时期,否则处于调整期或衰退期。

根据上述公式和土地利用分级标准计算可得1996—2010年汉中市土地利用程度变化量ΔLb-a=-55.46,R=-0.257%。

结果表明,近14a来汉中市土地利用程度一直呈现下降趋势,其变化量与变化率均小于零,说明全市土地利用一直处于调整期。但是土地利用动态度指标和土地利用程度变化率只能反映土地利用数量上的变化速度,忽略了土地利用变化的内在过程[4]。

3.4 土地利用空间格局变化

土地利用/覆盖是由大大小小的斑块组成的,斑块的空间分布称为格局。应用景观空间格局的定量描述指标可对土地利用/覆盖的空间格局进行定量分析,对不同时期的指标进行比较,可以把土地利用/覆盖变化的时间过程与空间特征联系起来[9-11]。本研究选用多样性、优势度、均匀度三个指标对南县土地利用/覆盖的空间格局进行分析。

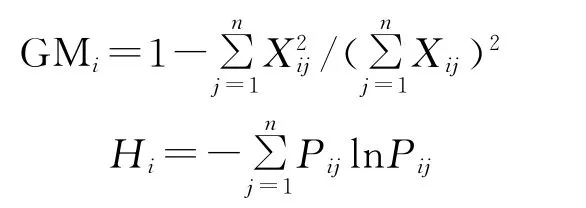

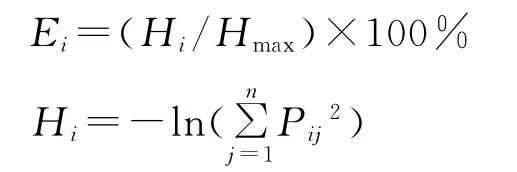

3.4.1 土地利用的多样性(GM) 土地利用类型的多样性分析,可了解土地在一定技术条件下其多种可能性是否得到发挥,农业的多种经营是否得以实现[12]。可采用吉布斯·马丁多样化指数(GM)和景观类型多样性指数(H)来分析,计算公式为:

式中:GMi——第i年土地利用结构的多样化指数;Xij——第i年第j种利用类型土地的面积;n——区域内土地利用的类型数;Hi——第i年土地利用结构的多样性指数;Pij——第i年第j种土地利用类型的面积比例。其中,GM越大,土地利用类型越多样。

3.4.2 集中性分析 集中性分析主要用于揭示研究区各土地利用类型面积分配的聚集程度及主要土地利用类型对整个研究区的控制程度。本研究采用优势度指数、均匀度指数进行分析[7]。

(1)优势度指数(D)。该指数用于测度区域土地利用类型结构中占支配地位的那一个或几个利用类型的控制程度,计算公式为:

式中:Di——第i年汉中市土地利用结构的优势度指数;n——给定区域最大的土地利用类型数,此处为8;Hmax——当汉中市内各利用类型土地面积比例相等时的多样性指数;其余参数意义同上。

(2)均匀度指数(E)。用来度量土地利用中不同类型的分配均匀程度,表达式为:

式中:Ei——第i年土地利用结构的均匀度指数;Hi——修正后的Simpson指数;其余参数的定义同前。

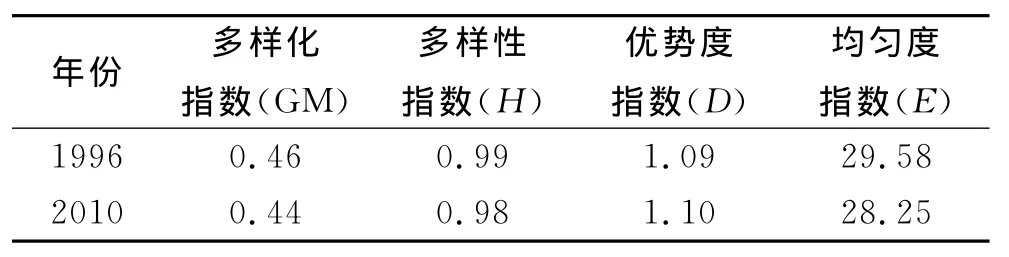

一般而言,上述各指数之间存在一定的此消彼长关系。优势度指数常常与多样性指数、多样化指数、均匀度指数的变化规律相反。这是因为土地利用结构越多样化、均匀化,其主要几种土地利用类型对整个研究对象的控制程度就越低,优势度指数也就越小[7]。根据汉中市1996年和2010年土地利用统计资料,计算出多样性、优势度和均匀度指数(表3)。

表3 汉中市1996年和2010年土地利用空间格局指数

从表3可以看出,汉中市的土地利用/覆盖空间格局有如下特点:土地利用/覆盖的多样化、多样性和均匀度呈下降趋势,而优势度呈上升趋势。由于退耕还林还牧、实行占一补一等政策的实施,各种土地利用类型所占比例发生了较大变化,尤其是林地和牧草地比例的显著增大;相反,未利用土地和耕地类型比例的明显下降,使景观比例变得极不均匀,所以多样性和均匀度指数均呈下降趋势,多样化指数从1996年的0.46减少到2010年的0.44,多样性指数从1996年的0.99减少到2010年的0.98,土地利用/覆盖的多样性下降,意味着景观中各类土地利用类型所占比例差异增大,使景观被某一种或少数几个嵌体类型所支配。均匀度指数从1996年的29.58减少到2010年的28.25,这说明土地利用/覆盖的均质程度在下降。因而土地利用/覆盖的优势度增大,汉中市14a来优势度指数从1.09增加到1.10。因此,根据土地利用空间格局指数的大小,可以从侧面反映人类活动对土地利用/覆盖的干扰程度。

4 结论

区域土地利用的结构特征可以用多样性、优势度和均衡度来表征。其可综合反映某区域在一定时段内各种土地利用类型的动态变化及其转换程度,对区域土地利用结构的调整和土地利用规划具有一定的指导意义[7]。

(1)对1996—2010年汉中市土地利用变更调查数据分析结果表明,汉中市14a间土地利用动态趋势发生了较为明显的变化。总体上耕地、未利用地面积在减少,林地、牧草地、居民及工矿用地、园地和交通用地面积依次增加。但是林地基数大,林地和水域用地年变化率不大,牧草地年变化最大,未利用土地、园地、耕地、交通用地和居民及工矿用地的年变化率依次递减。

(2)在过去的14a,土地利用的年变化率较缓,年均变化率为0.17%,反映出汉中市土地利用受人类活动影响较弱,但在西部大开发的机遇和汉中市交通条件不断改善的情况下,城市发展的步伐将加快,人类活动对汉中市土地利用覆被的影响将进一步加强。

(3)2010年土地利用综合指数为215.64,表明土地利用程度不太高,1996—2010年土地利用程度变化量ΔLb-a=-55.46,变化率R=-0.257%<0,说明汉中市土地利用处于调整期。

(4)人类活动对景观格局有较为明显的影响,土地利用/覆盖的多样化指数、多样性指数和均匀度指数呈下降趋势,而优势度指数则呈上升趋势。

(5)为了更有效合理地利用土地资源,实现生态环境的良性循环,需要确定合理的农、林、草用地的比例,实行高效集约式土地利用开发方式,遵循人口—资源—环境的协调发展,实现土地资源的可持续利用,提高土地利用效益。

[1]陈佑启,杨鹏.国际上土地利用/土地覆盖变化研究的新进展[J].经济地理,2001,21(1):95-100.

[2]宇万太,姜子绍,李新宇等.不同土地利用方式对潮棕壤有机碳含量的影响[J].应用生态学报,2007,18(12):2760-2764.

[3]史培军,宫鹏,李晓兵,等.土地利用/覆盖变化研究的方法与实践[M].北京:科学出版社,2000.

[4]宋成舜,陈志.湖南省南县土地利用动态变化研究[J].国土资源科技管理,2006,23(4):21-25.

[5]王秀兰,包玉海.土地利用动态变化研究方法探讨[J].地理科学进展,1998,18(1):81-87.

[6]马礼,苏海霞.河北沽源县土地利用动态变化研究[J].干旱区资源与环境,2010,24(1):131-136.

[7]周生路,朱青,赵其国.近十几年来南京市土地利用结构变化特征研究[J].土壤,2005,37(4):394-399.

[8]汉中市地方志办公室.汉中年鉴2009年[M].陕西汉中:汉中市人民印刷厂,2009.

[9]傅伯杰.黄土区农业景观空间格局分析[J].生态学报,1995,15(2):113-120.

[10]常疆,王良健.区域土地利用及土地覆盖的空间格局研究:以广西梧州市为例[J].热带地理,1999,19(9):219-224.

[11]汤进华,李晖.1991—2001年南昌市土地利用/覆盖变化特征研究[J].长江流域资源与环境,2005,14(2):173-176.

[12]蒙吉军.土地评价与管理[M].北京:科学出版社,2006:70-71.