近50年贵德县旱涝灾害变化特征分析

李进虎,吴 让,赵金忠

(1.青海省气象局,西宁810001;2.青海省同德县气象局,青海 同德813201;3.青海省贵德县气象局,青海 贵德811750)

20世纪以来全球气候有变暖趋势已经被许多研究所证实[1-3],受全球气候变化的影响,青藏高原气候发生了较大的变化[4-6]。研究表明,几十年来青藏高原气候变化的总体特征表现为气温呈上升趋势,降水量呈增加趋势,近年来这一趋势更为明显[7-9]。我国各地自然灾害频繁发生,给粮食生产、水资源等带来危机[10]。其中旱涝灾害对农业生产产生的影响最大。全球变暖将导致全球气候系统发生重大变化,可能使极端气候事件(洪水、干旱、高温和低温等)的频率和强度增加。而干旱是我国最常见,影响最大的气象灾害,每年因干旱造成的粮食减产和经济损失约占气象灾害造成的经济损失的50%左右[11]。

本文利用相关资料分析贵德县近50a在全球变暖影响下气温和降水的变化,在此基础上分析气温突变前后旱涝灾害的变化,并预测未来5a该地区在全球变暖影响下的旱涝状态,以期为该地区旱涝预报等起到参考作用。

1 资料与分析方法

1.1 研究区概况

贵德县位于青海省海南藏族自治州东部,地处黄河上游南岸,处于黄土高原与青藏高原过渡地带,是一个以农为主,兼营农牧业的县,也是全省重点农业县之一。黄河自西向东横贯县境中部76.8km,两岸河谷辐集于黄河,形成群山环抱的河谷盆地。年平均气温7.3℃,年降水量252.5mm,年极端最高气温38.7℃,年极端最低气温-21.8℃。主要的气象灾害为春季干旱、夏季洪水、泥石流。年降水量不仅较少,而且降水主要集中在汛期(6—8月)。春季降水量较少,发生春旱的频率高,因此贵德地区春播农作物受灾频率较高且受害程度较重。

1.2 资 料

本文选用贵德气象站1961—2010年逐日平均气温、逐月降水资料以及逐日最高、最低气温资料,分析近50a气温、降水以及最高最低气温的变化。利用气温、降水、最高最低气温等气象要素,分别建立年及四季的时间序列。按12月至次年2月为冬季,3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季划分四季。30a平均值按世界气象组织(WMO)规定的1981—2010年平均值。

1.3 计算方法

根据现代气候统计诊断方法,采用一元线性回归分析方法[12],对贵德县近50a最高气温、最低气温和年气温、降水序列进行趋势分析;运用滑动t检验[13]、信噪比法[14]来检测贵德县近50a四季及年平均气温序列的突变;用降水量来划分贵德县旱涝等级,进而确定出贵德县气温突变前后旱涝等级出现的年份数及所占的比例;根据贵德县旱涝等级标准,对1961—2010年贵德县的降水量进行等级划分,运用马尔柯夫模型[15]对未来5a的旱涝状态进行预测。

2 气候要素变化趋势分析

2.1 各气象要素的变化趋势分析

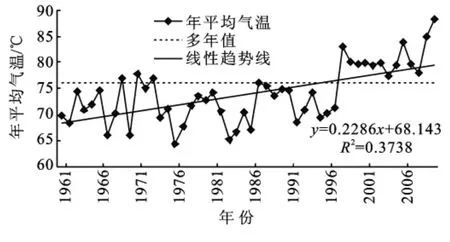

2.1.1 年平均气温变化趋势 图1为贵德年平均气温变化曲线,近50a来贵德气温呈明显的上升趋势,其年平均气温倾向率达0.23℃/10a,明显低于全省0.32℃/10a的气温平均倾向率。年平均气温从60年代以来呈持续上升状态,进入20世纪90年代后(1991—2010年)升幅最为明显,并达到年代平均气温最高值(图1)。

图1 贵德年平均气温年际变化

贵德年平均气温为7.6℃,各年代年平均气温距平,60 年 代 (1961—1970 年)为 -0.5℃,70 年 代(1971—1980年)为-0.4℃,80年代(1981—1990年)为-0.5℃,90年代(1991—2000年)为-0.2℃,2001—2010年平均为8.1℃,1990—2010年较60年代升高了0.7℃。2010年是50a来年平均气温最高的一年,高达8.8℃。

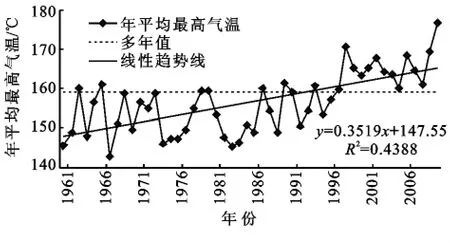

2.1.2 年平均最高气温变化趋势 近50a贵德地区年平均最高气温也呈明显上升趋势(图2),气候倾向率为0.35℃/10a,相关系数为0.662,通过0.001信度水平检验。其增长率远大于年平均气温的增长率。年平均最高气温的多年值为15.9℃,年代际变化中,年平均最高气温60,70,80年代基本相同,比多年值偏低1.3~1.4℃;90年代与多年值一致;21世纪前10a较多年值偏高0.7℃。2010年是近50a平均最高气温最高的一年,比常年平均最高气温偏高了1.1℃。

图2 贵德年平均最高气温年际变化

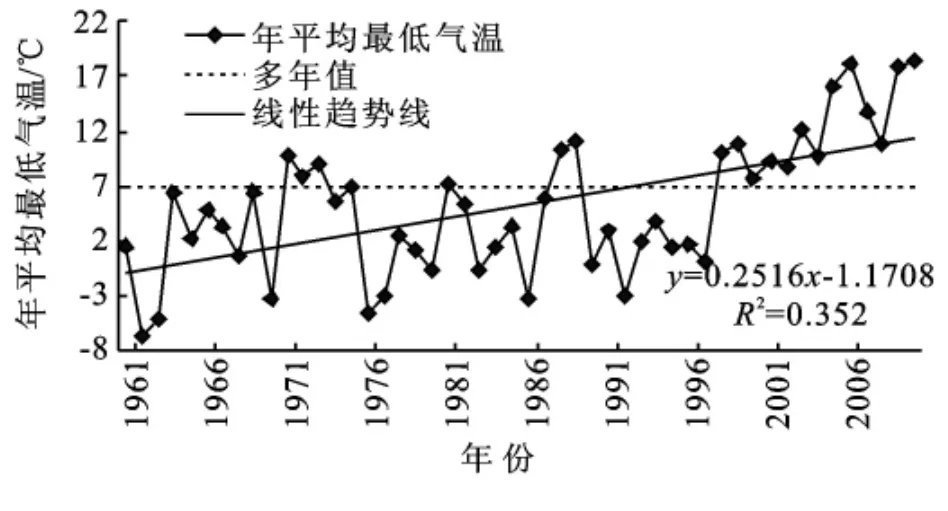

2.1.3 年平均最低气温变化趋势 近50a来,贵德地区年平均最低气温的气候倾向率大于平均气温而小于平均最高气温(图3),平均最低气温的气候倾向率为0.25℃/10a,相关系数为0.593,信度达0.001。自有器测记录以来,年平均最低气温一直呈现出波动上升的趋势。年平均最低气温的多年值为0.7℃,各年代际平均最低气温值中,除2001—2010年代的平均值高于平均值外,其他年代平均值均低于多年平均值。60年代平均最低气温最低,为0.1℃,较多年平均值偏低0.6℃;20世纪70,80,90年代为0.4℃,较60年代升高了0.3℃;21世纪前10a的平均最低气温升高幅度最大,较20世纪90年代升高了1.0℃。

图3 贵德年平均最低气温年际变化

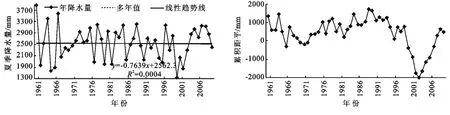

2.1.4 年降水量变化趋势 贵德年降水量为253.3 mm。从年代际变化来看,60,80,90年代的年降水量低于多年平均值,其中80年代最少,为230.2mm;70年代和2001—2010年的年降水量略高于多年平均降水量,其中70年代降水量最多,为264.8mm。近50a贵德年降水量的气候倾向率较小,为-7.6 mm/10a,这一结果与我国1951—1989年(39a)降水倾向率-12.69mm/10a一致[8]。

从年降水量累积距平图(图4)上可以看出,20世纪60年代的降水量呈减少趋势,70年代初至80年代末降水偏多,累积距平曲线呈上升的趋势,但进入90年代以后至2003年,又呈明显的减少趋势,以夏半年降水变化量为明显,2004年以后降水量又呈明显的增多趋势。

图4 贵德年降水量及累积距平变化曲线

2.2 各气候要素的突变分析

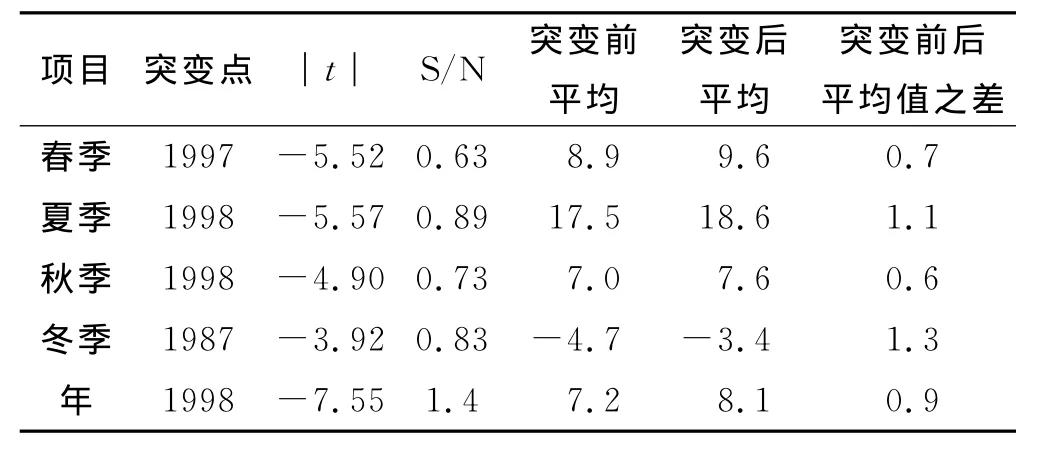

采用滑动t检验法(MTT)和信噪比方法(S/N)对贵德地区近50a气温序列的突变加以判别,并对四季及年平均气温序列进行突变分析,计算春、夏、秋、冬及年平均气温序列中的统计量│t│值和S/N值。从表1可知,春季│t│最大值出现在1997年,夏季、秋季和年│t│最大值出现在1998年,冬季出现在1987年。年和四季5个统计量│t│值均通过0.01的信度检验。而S/N值只有年平均气温大于1.0,由此可见,贵德地区年平均气温序列存在突变,且突变点在1998年,而春季、夏季、秋季和冬季四季只发生了一次大的转折,其中冬季发生转折的时间最早,在1987年,说明人类活动对冬季气温影响较明显。

表1 贵德地区平均气温的突变点

表1还给出了统一以1998年为突变点贵德地区四季和年平均气温突变前后的平均值及其差值。春季和秋季突变前后的平均值之差较小,年平均气温突变前后的平均值次小,为0.9℃,冬季和夏季突变前后的平均值之差都大于1.0℃,可见突变后的平均气温比突变前均明显增加。其中冬季的增幅最大,为1.3℃;其次是夏季,为1.1℃。

3 贵德地区气温突变前后旱涝灾害的变化

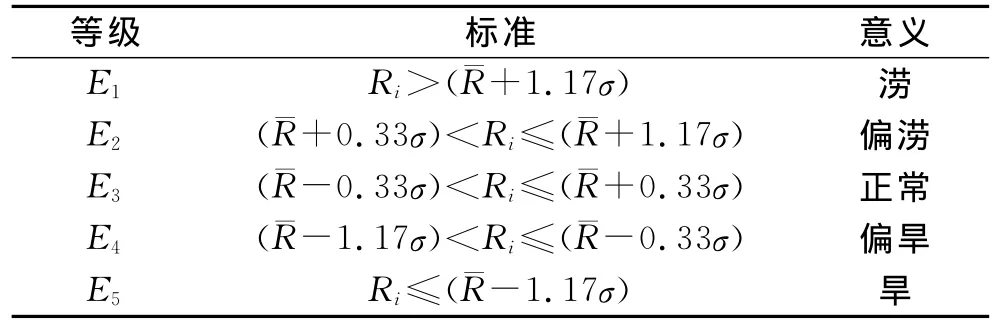

旱涝灾害等级是反映一个地区旱涝灾害程度的统一衡量指标,是分析旱涝灾害规律的重要依据。气象中旱涝现象的识别标准很多[16],前人在确定旱涝标准方面已做过许多工作[17-18],由于各地的地理位置、下垫面情况以及人类活动影响等因素的不同,无论哪一种旱涝指标都有一定的局限性[19],鉴于贵德地区的气候状况,本研究用降水量来确定旱涝等级[20],详见表2。

表2 旱涝等级标准

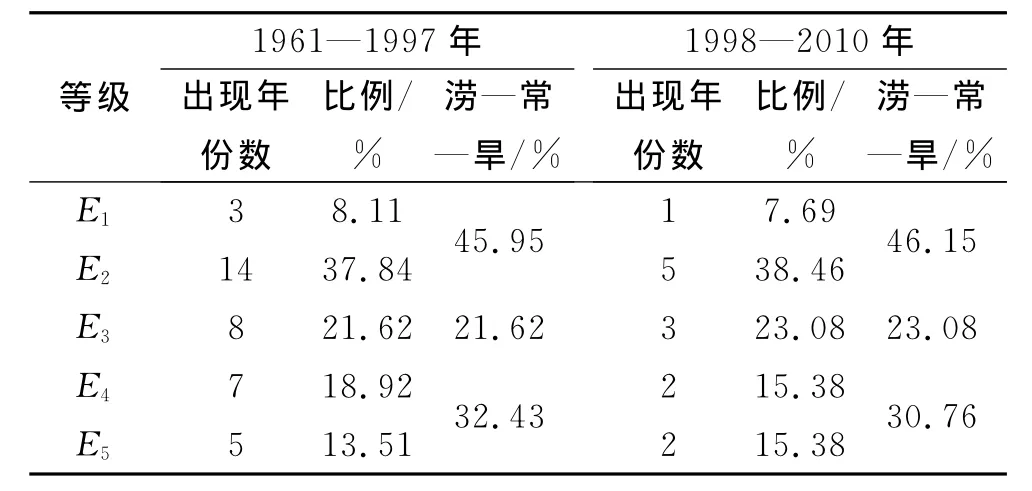

根据旱涝灾害的等级划分标准,统计出1961—2010年贵德地区旱涝灾害的年份,确定贵德地区气温突变前后旱涝等级出现的年份数及所占的比例,见表3。突变前37a和突变后13a对比,突变后涝(1级)和偏旱(4级)出现的年份数分别为1次和2次,出现的年份比例分别减少了0.42%和3.54%;偏涝(2级)出现的年份数比例增加了0.62%;正常(3级)和旱(4级)出现的年份数比例分别增加了1.46%和1.87%,可见,在贵德地区气温突变后,干旱、正常和偏涝的比例在不断增加,其增加的比例为旱>正常>偏涝。

表3 贵德地区气温突变前后旱涝各等级出现年份数及所占比例

涝(1级和2级)的比例在突变后增加了0.20%,正常(3级)的比例增加了1.46%,而旱(4级和5级)的比例却减少了1.67%。

4 旱涝预测

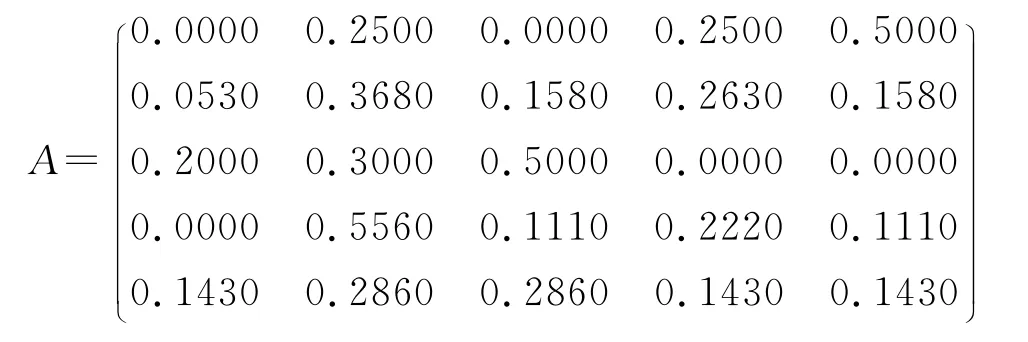

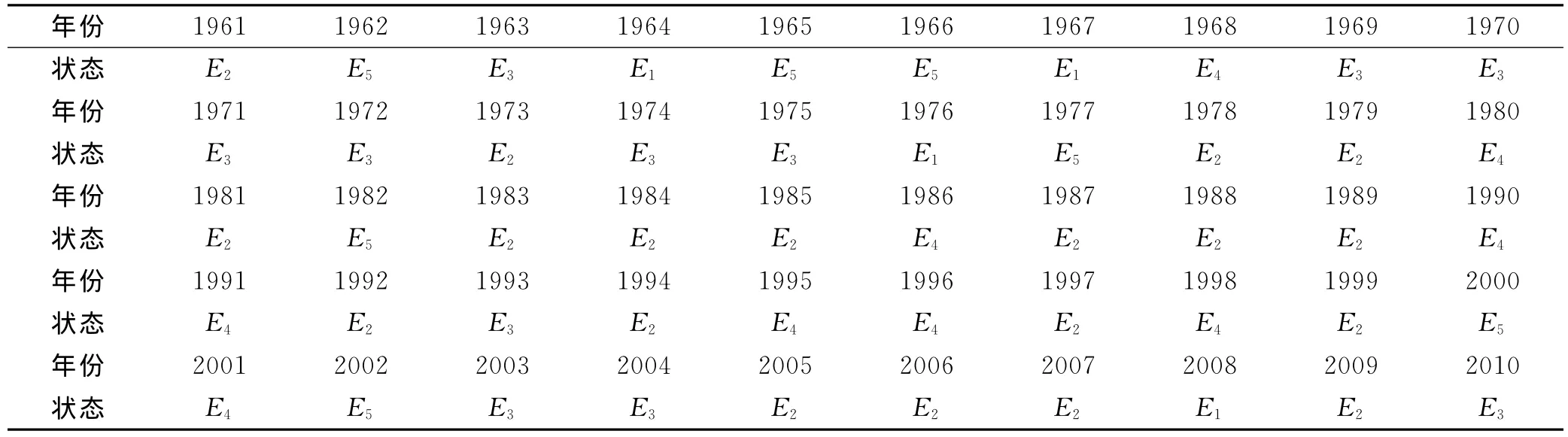

本研究根据降水量的状态分级标准,确定了1961—2010年贵德地区降水量的状态变化情况,见表4。由表4计算可得该地区年降水量的状态转移概率矩阵为:

表4 1961-2010年贵德地区降水量状态

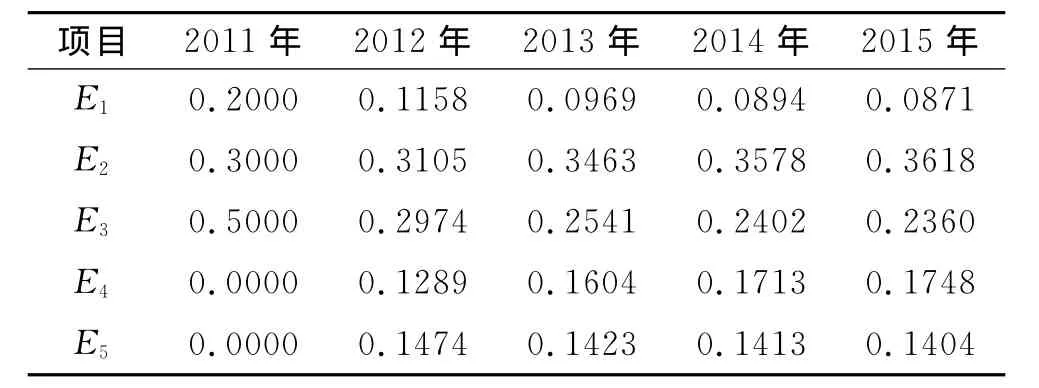

根据建模过程可知,如果某一事件在第0个时刻(或时期)的初始状态已知,即π(0)已知,则利用递推公式就可求得它经过k次状态转移后在第k个时刻(或时期)处于各种状态的概率,即π(k),从而得到该事件在 个时刻(或时期)的状态概率预测。若将2010年的年降水量状态记为π(0)=[0,0,1,0,0](2010年处于“正常”状态),则将状态转移概率矩阵P及π(0)代入递推公式,就可求得2011—2015年贵德地区降水量可能出现的各种状态概率,见表5。

表5 贵德地区2011-2015年降水量状态概率预测值

2011—2015年处于“偏涝”的概率较大。而2011年则处于“正常”年份,2011年降水量的实测值是221.5mm,与预测值基本相符,而从2012—2015年5种状态概率的变化可知,贵德地区偏涝的比例在不断的增加。

5 结论

(1)贵德地区年平均气温、最高最低气温均表现了极显著的上升趋势,最高气温的上升幅度明显高于最低气温,四季气温变化以冬季增温最为显著,春季增温幅度最小。这种最高气温上升趋势远大于最低气温上升趋势的变化与他人的研究有所不同[21-22]。

(2)在气温变暖影响下贵德地区秋季、冬季和夏季降水量总体呈下降趋势,尤以秋季降水量减少幅度最大,降水变化与气温变化呈负相关。

(3)贵德地区年平均气温序列存在显著突变,突变点是1998年,而春季、夏季、秋季和冬季四季气温只是发生了大转折,除了冬季发生气温转折期较早(1987年),其它季的转折期都在1998年附近。

(4)通过对比贵德地区气温突变前后旱涝出现的年份数和所占比例发现,贵德地区偏旱、正常和偏涝的状态不断增加,增加的比例为旱>正常>偏涝。从涝—正常—旱3级的比例来看,气温突变后旱(4级和5级)的比例减少,正常(3级)和涝(1级和2级)的比例在突变后增加。

(5)根据旱涝等级标准,对1961—2010年贵德地区的降水量进行等级划分,运用马尔柯夫模型对未来5a的旱涝状态进行了预测。2011—2015年处于“偏涝”的概率较大。2011年旱涝状态的预测为“正常”状态,通过与2011年实测降水量进行对比发现与预测值基本吻合。

[1]王绍武.近百年气候变化与变率的诊断研究[J].气象学报,1994,52(3):261-273.

[2]龚道溢,王绍武.全球气候变暖研究中的不确定性[J].地学前缘,2002,9(2):371-376.

[3]符淙斌,董文杰,温刚,等.全球变化的区域响应和适应[J].气象学报,2003,61(2):245-249.

[4]郑度,姚檀栋.青藏高原隆升与环境效应[M].北京:科学出版社,2004.

[5]姚檀栋,朱立平.青藏高原环境变化对全球变化的响应及其适应对策[J].地球科学进展,2006,21(5):459-464.

[6]莫申国,张百平,程维明,等.青藏高原的主要环境效应[J].地理科学进展,2004,23(2):88-96.

[7]杜军.西藏高原近40年的气温变化[J].地理学报,2001,56(6):682-690.

[8]林振耀,赵昕奕.青藏高原降水变化的空间特征[J].中国科学:D辑,1996,26(4):354-358.

[9]吴绍洪,尹云鹤,郑度,等.青藏高原近30年气候变化趋势[J].地球学报,2005,60(1):3-11.

[10]严华生,万云霞,严小冬,等.近500年中国旱涝时空分布特征的研究[J].云南大学学报:自然科学版,2004,26(2):120-124.

[11]黄嘉佑,刘舸.华北干旱的阶段性与突变性研究[C]∥黄荣辉,李崇银,王绍武,等.我国旱涝重大气候灾害及其形成机理研究.北京:气象出版社,2003:4-343.

[12]魏凤英.现代气候统计诊断与预测技术[M].北京:气象出版社,2007.

[13]淙斌,王强.气候突变的定义和检测方法[J].大气科学,1992,16(4):482-493.

[14]黄嘉佑.气候状态变化趋势与突变分析[J].气象,1995,21(7):54-57.

[15]徐建华.现代地理学中的数学方法[M].北京:高等教育出版社,2002:98-103.

[16]王建林,林日暖.中国西部农业气象灾害(1961—2000)[M].北京:气象出版社,2003.

[17]王新华,延军平,柴莎莎.近48年大同市旱涝灾害对气候变化的响应[J].干旱地区农业研究,2010,28(5):273-278.

[18]吴爱敏,郭江勇,王劲松.中国西北地区伏期干旱指数及干旱分析[J].干旱区研究,2007,24(7):227-233.

[19]张存杰,王宝灵,刘德祥,等.西北地区旱涝指标的研究[J].高原气象,1998,17(4):381-389.

[20]宋连春,邓振镛,董安祥.干旱[M].北京:气象出版社,2003:38-39.

[21]尹宪志,张强,徐启运,等.近50年来祁连山区气候变化特征研究[J].高原气象,2009,28(1):85-90.

[22]郭良才,岳虎,王强,等.河西走廊干旱区农业气候资源变化特征[J].干旱地区农业研究,2008,26(3):14-22.