基于人粮关系的湖南省耕地资源人口承载力研究

谢 平,文 倩,2,孙水娟,杨柳青青

(1.湖南农业大学 资源环境学院,长沙410128;2.河南农业大学 资源环境学院,郑州450002)

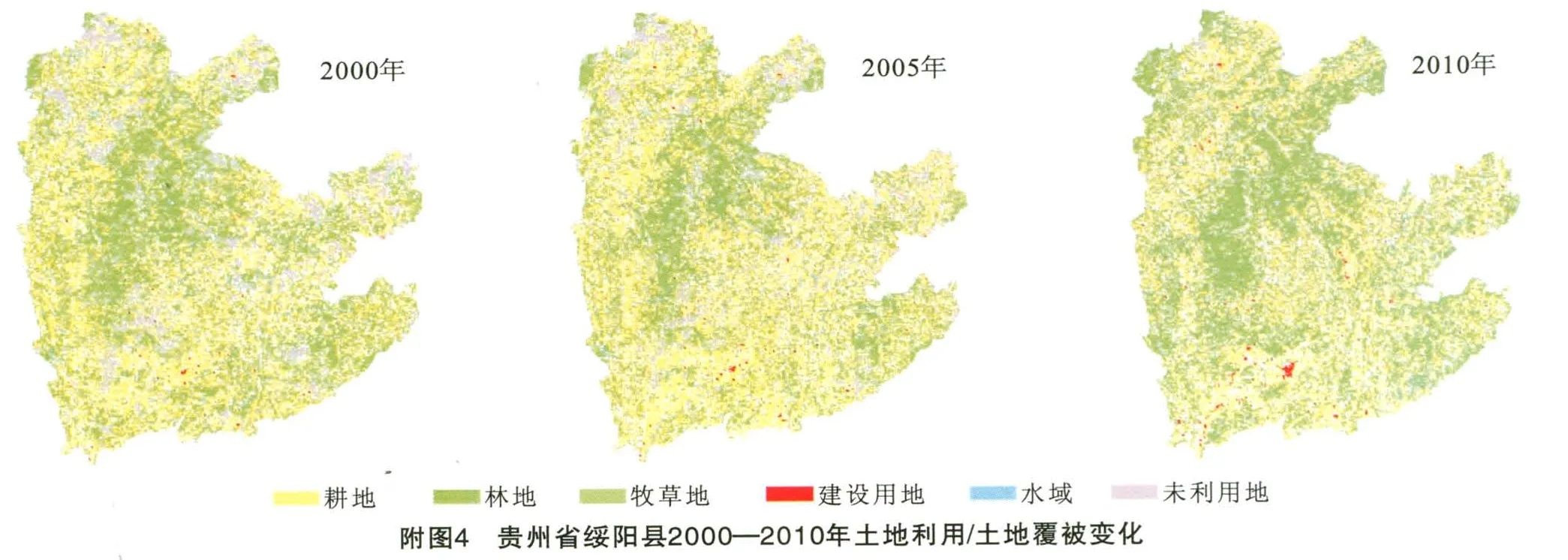

随着世界人口的快速增长,人类对资源的掠夺式开发以及对能源的过度消耗已引发了诸如耕地减少、森林植被锐减、土地荒漠化、水土流失和环境污染等一系列严重的生态环境问题,人口—资源—环境三者之间的矛盾日益突出。因此对区域土地资源、粮食生产以及土地人口承载潜力进行定量化研究,可为国家粮食安全与区域可持续发展提供科学依据与决策支持。近年来,土地资源人口承载力研究的方法和手段飞速发展,相应的分析模型也大量产生,如在土地资源承载潜力方面有灰色预测模型[1]、非线性动态模型[2]、加权马尔科夫模型[3]、基于产能理论的 Logistic生物模型和人口发展方程模型[4]等;在承载力评价方面,有气候(光温水)生产潜力模型[5],生态足迹法和农业生态区域法[6]等。其中,基于粮食与耕地、以确定区域人口规模为核心的土地资源承载力理论[7]与实践[8-9]研究是重中之重,如刘东等[10]在建立土地资源承载力模型与承载力指数模型的基础上,基于人粮关系从分县尺度对中国土地资源承载力空间格局进行了分析;杜雄等采用数据统计分析与科学估算方法研究了华北农牧交错区近27a的粮食生产及其生产潜力同人口承载力的关系[11];赵雪雁等利用土地资源承载力与土地资源承载指数研究了甘肃甘南藏族自治州的土地资源承载力的变化[12]。

湖南是我国的农业大省,从人粮关系角度对该省土地生产潜力进行估算、以及对耕地资源人口承载力和人粮关系状况进行总体与分区研究,对揭示区域耕地资源的人口承载力强度及粮食增产前景,保障我国粮食安全都具有十分重要的理论和现实意义。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

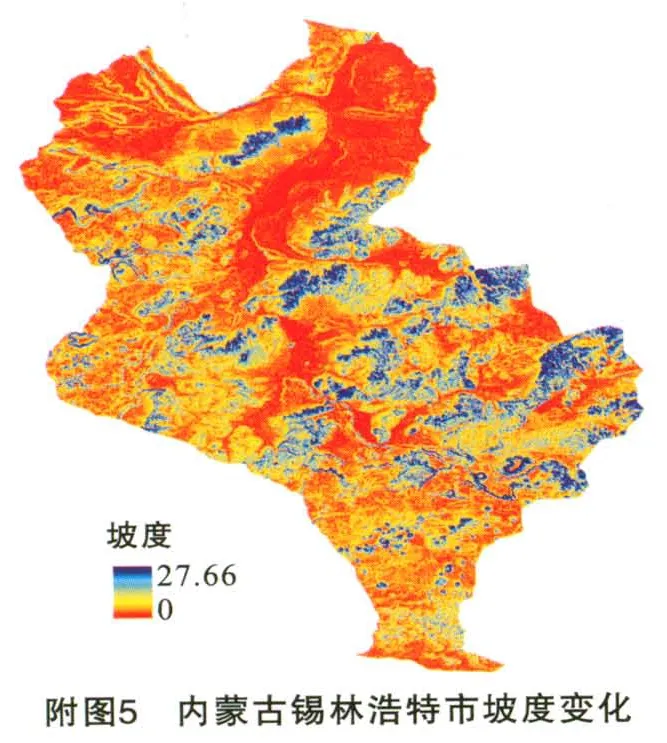

湖南省位于长江中游南部,地理位置东经108°47′—114°15′、北纬 24°38′—30°08′,地貌类型以山地、丘陵为主,其中山地46.3%、丘陵35.8%、平原12.6%、水面5.3%。湖南地层发育较齐全,土壤类型以红壤土、黄壤土为主。其中红壤840.88万hm2,占土壤总面积的50.4%;水稻土275.59万hm2,占土壤总面积的16.5%;黄壤210.64万hm2,占土壤总面积的12.62%。湖南省属大陆型亚热带季风湿润气候,四季分明,日照充足。全省年平均气温18.2℃,日照时数1 521.0h,降水量1 215.4mm。全省土地总面积2 118.55万hm2,其中耕地379.94万hm2,占土地总面积的17.9%;林地1 003.60万hm2,占土地总面积的47.4%;建设用地140.37万hm2,占土地总面积的6.62%;未利用土地182.49万hm2,占土地总面积的8.61%[13]。2010年末全省常住人口7 089.53万人,其中城市人口3 069.77万人、农村人口4 019.76万人、城市化率43.3%。全省2010年国民生产总值15 902.12亿元,其中第一产业2 325.5亿元、第二产业7 343.19亿元、第三产业6 369.27亿元。2010年全省粮食总产量3 184.23万t。

1.2 研究方法与资料来源

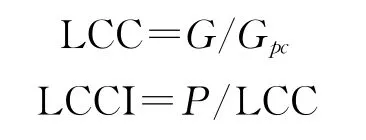

本研究采用的社会经济数据来自湖南省国民经济与社会发展公报以及湖南省统计年鉴,湖南省各县市自然状况数据来源于湖南省国土资源厅农用地产能核算统计数据。本文采用人口承载力指数来表示湖南省人粮关系。耕地资源人口承载力及其相关指数计算公式如下:

其中:LCC——耕地资源人口承载力(人);G——区域粮食总产量(kg);Gpc——人均粮食消费标准(kg/人);LCCI——人口承载力指数;P——现实人口数(人)。人口承载力指数越低,粮食盈余率就越高,表明区域人粮关系越平衡;反之,人口承载力指数越高,区域人口超载就越严重。

1.3 人粮关系分级

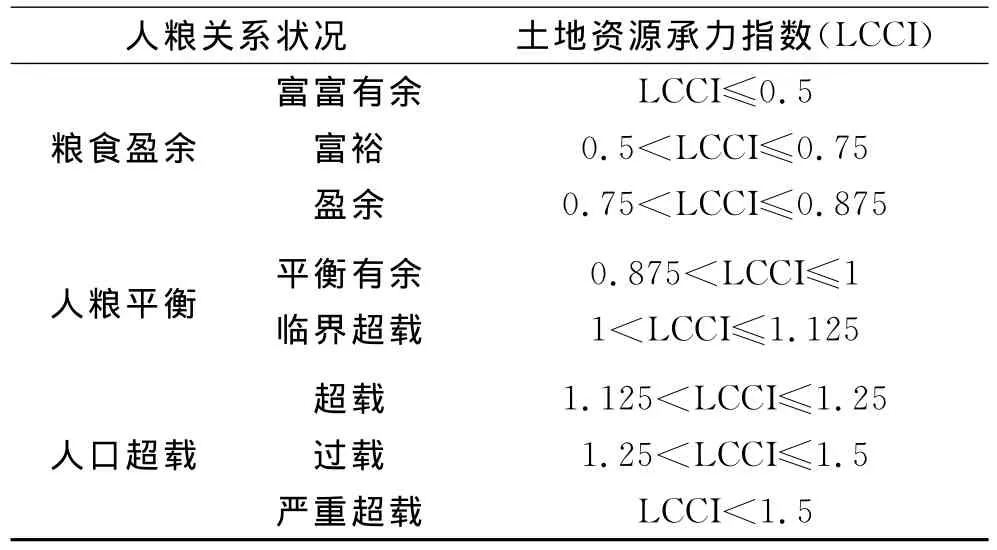

根据人口承载力指数的大小,将人粮关系分为粮食盈余、人粮平衡和人口超载3种不同类型,并依据盈余或超载的程度差异,将人粮关系进一步续分为8个级别[14](表1)。

表1 基于人口承载力指数的人粮关系状况分级评价标准

2 湖南省耕地资源人口承载力分区研究

本文在全国标准耕作制度分区的基础上,根据湖南省地势地貌及粮食生产状况将全省分为中北部、西部和南部3大区块进行研究。中北部区包括(市区不计在内,下同)临湘市、岳阳县、华容县等28个县市;西部区包括慈利县、桑植县、吉首市等32个县市;南部区则包括邵东县、茶陵县、炎陵县等28个县市。同时,根据人口承载力模型和人口承载力指数模型,以人均粮食消费400kg作为营养安全的标准,分析湖南省3大区域2000—2008年耕地资源人口承载力和人粮关系状况。

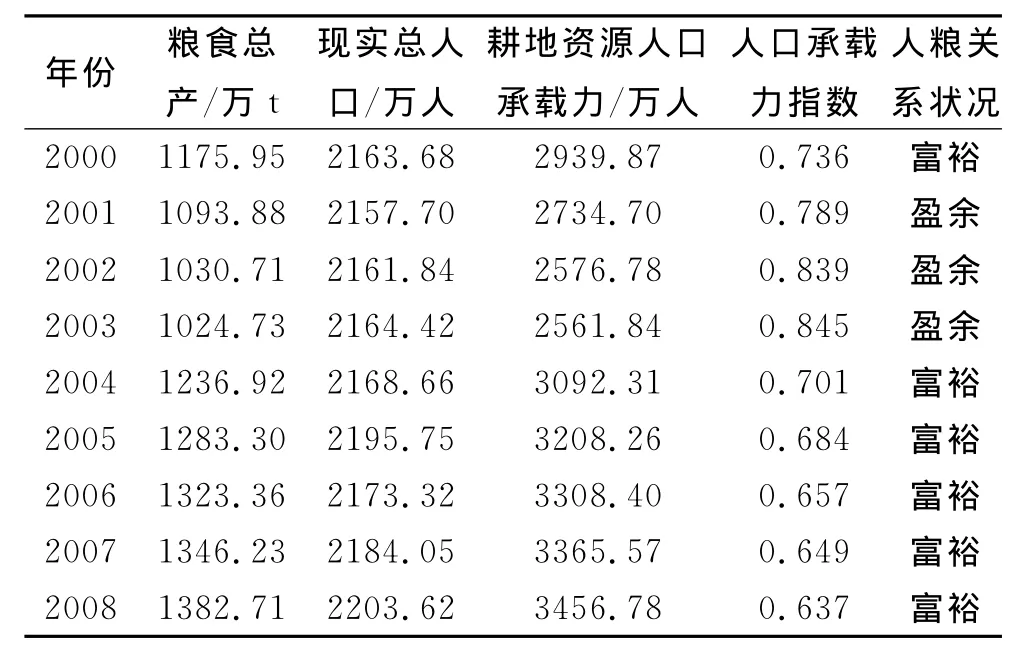

2000—2008年,中北部区粮食总产增加了206.76万t,增长幅度为17.6%;人口承载力较2000年可多承载516.91万人,人粮关系由2004年前的盈余转变为富裕。2000—2003年间,全区粮食产量持续减少了151.21万t,导致人口承载力由2 939.87万人下降至2 561.84万人,减少了378.03万人,人口承载力指数持续走高,由0.736升高至0.845,人粮关系状况由富裕变为盈余。2004年以来,随着粮食产量的逐步上升,人口承载能力也随之提高,人粮关系处于富裕状态(表2)。

表2 2000-2008年中北部区耕地资源人口承载力

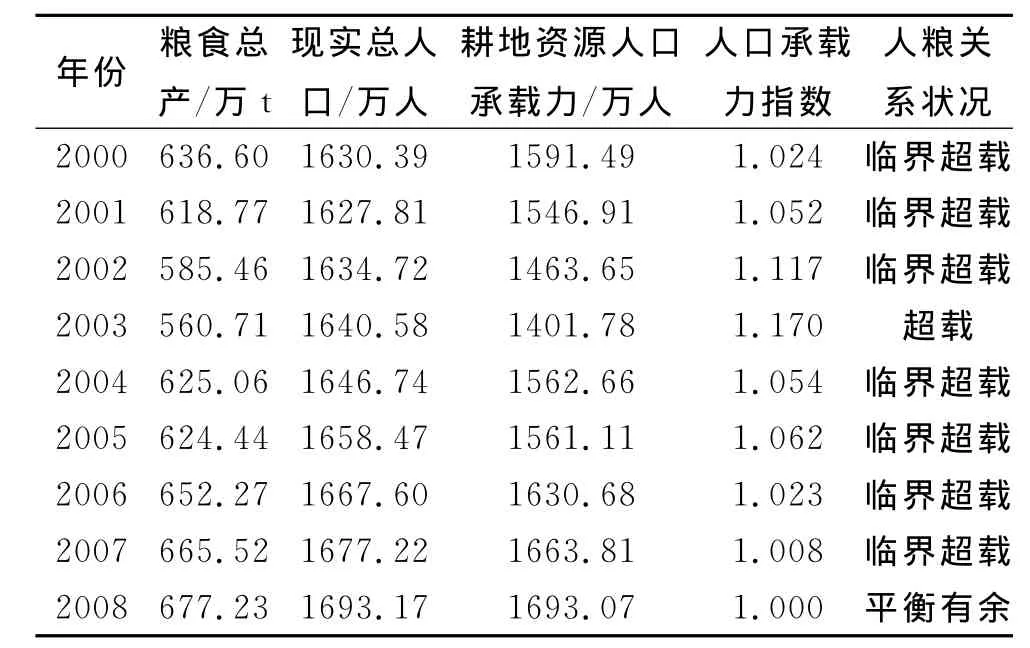

表3 2000-2008年西部区耕地资源人口承载力

2000—2008年,西部区耕地资源人口承载力增加了101.58万人,增长幅度为6.38%;粮食总产增加40.63万t,仅增长6.4%,现实总人口增加了62.78万人,增长了3.77%,人粮关系状况一直处于超载和临界超载的边缘,耕地资源人口承载力总体发展较缓慢,并随着粮食产量的增减而有所起伏。2000—2003年,由于粮食减产,人口承载力持续下降,2003年降至最低点1 401.78万人,现实人口却仍在增加,此时该区人口承载力指数到达顶点值1.170,人粮关系状况也由临界超载变为超载。2004—2007年,粮食产量基本逐年上升,由此导致人口承载力也逐年上升,人粮关系一直处于临界超载状态。至2008年人粮关系有所缓和,由之前的临界超载状态转变为平衡状态(表3)。

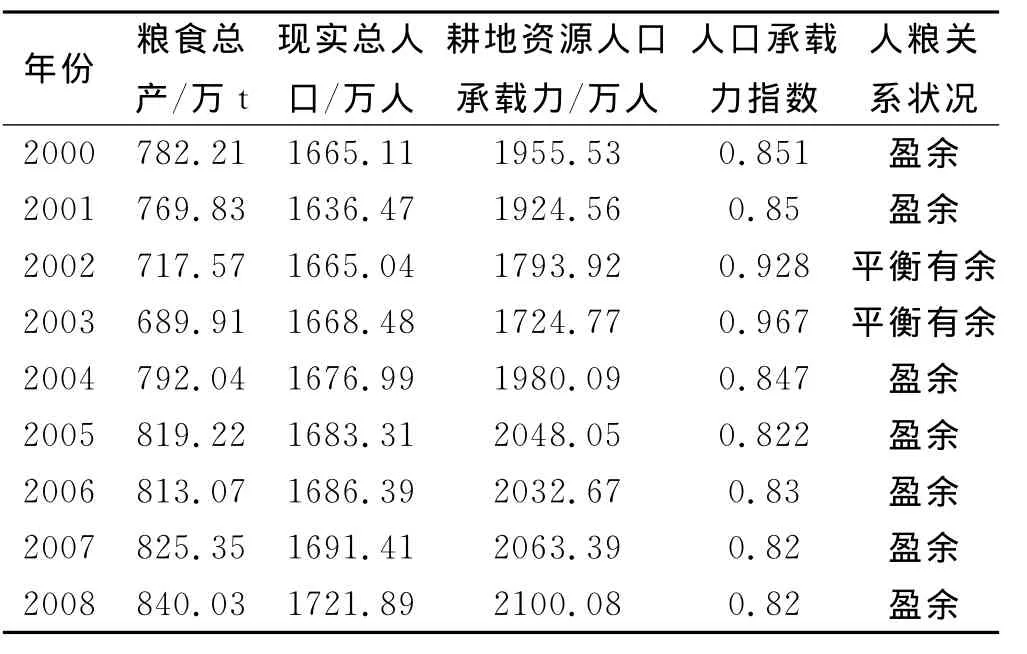

2000—2008年,南部区耕地资源人口承载力指数介于0.82~0.97(表4),可承载人口增加144.55万人,人粮关系状况基本处于盈余的状态;全区粮食产量增加57.82万t,较2000年增长7.39%。2000—2003年,该区粮食逐年减产,人口承载力也随之下降;尤其是2001—2002年间,粮食产量减少了52.26万t,可承载人口减少了130.65万人;2003年该区粮食总产已减至689.91万t,可承载人口数降至1 724.77万人,人口承载力指数上升至0.967,接近临界值。2004年以来该区粮食产量逐渐增加,人口承载力状况渐渐缓和,2008年其人口承载力已提升至2 100.08万人,但人口也增长到了1 721.89万人,人口承载力指数为0.820。该区人粮关系状况虽有所改善,但人口仍无太大发展空间,一旦粮食产量减少就可能导致人口承载力降低,出现粮食短缺、人口超载的状况。

表4 2000-2008年南部区耕地资源人口承载力

3 湖南省耕地资源人口承载力综合分析

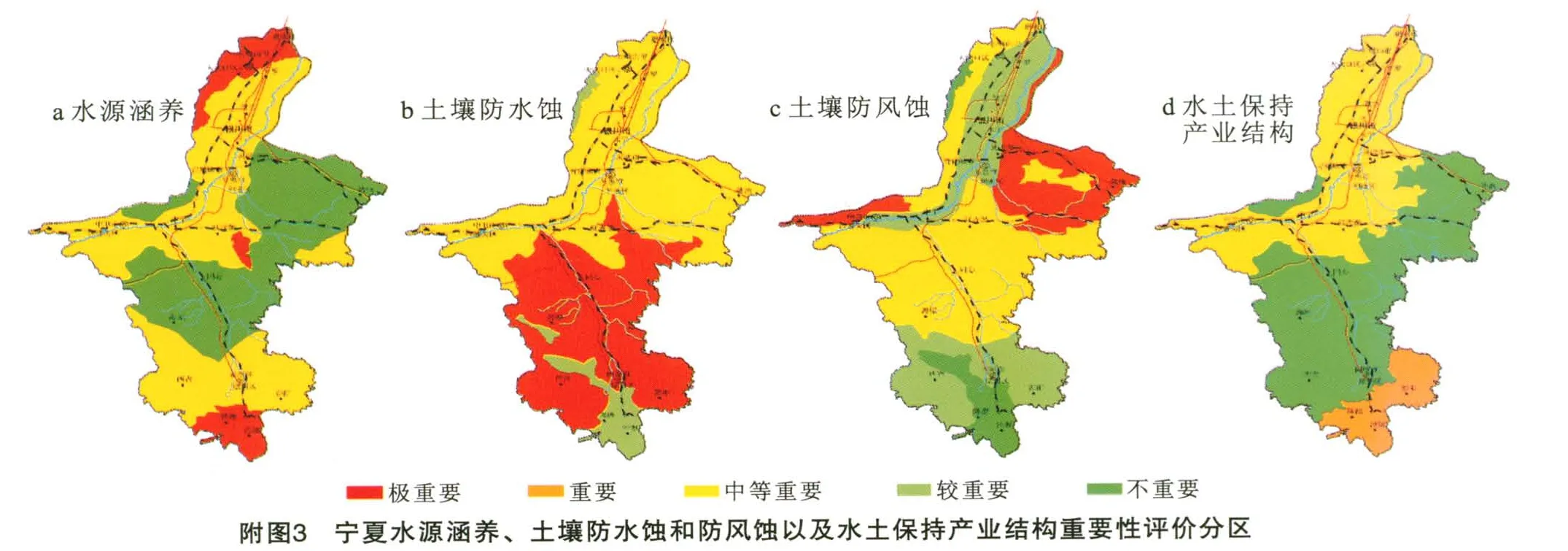

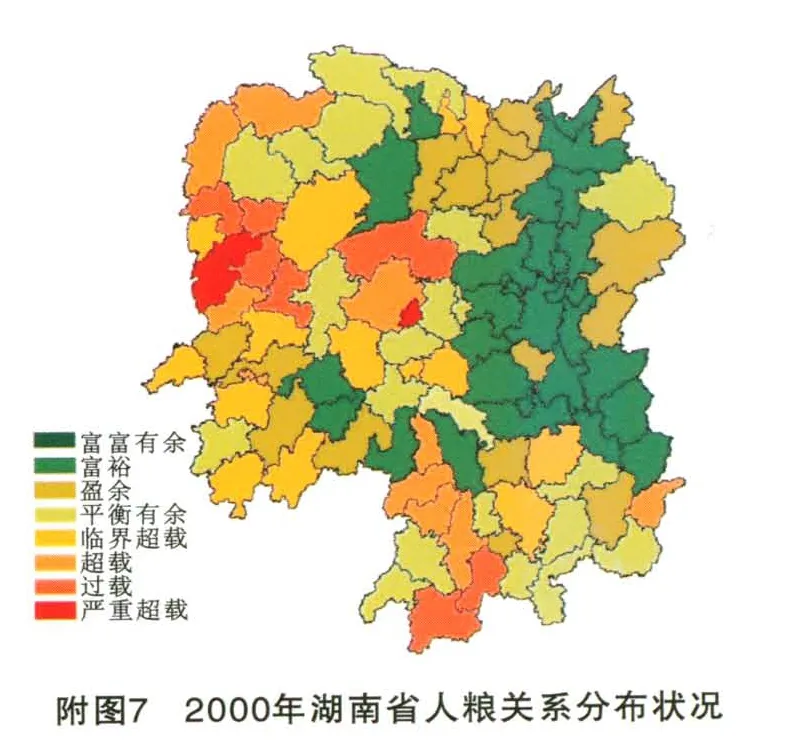

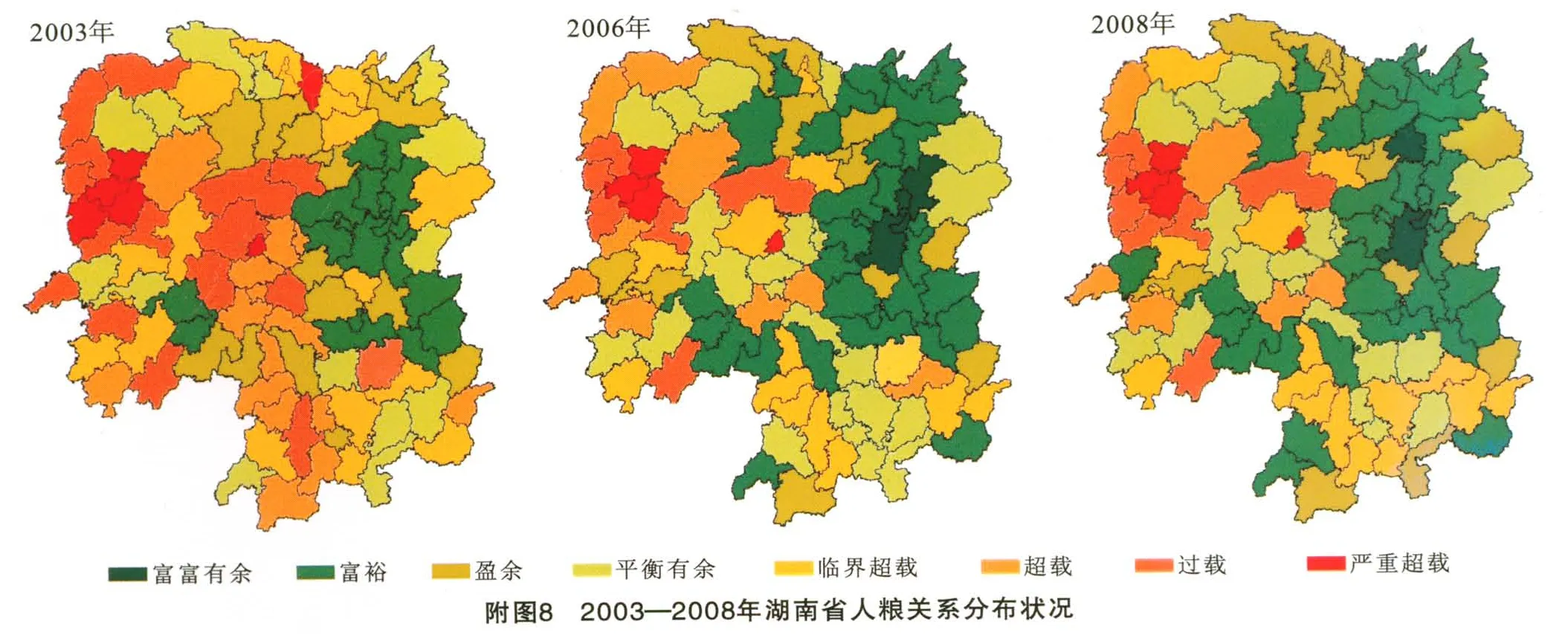

在对湖南省3大区域耕地资源人口承载力进行研究的基础上,综合分析湖南省2000年、2003年、2006年和2008年的人粮关系状况(附图7—8)。结果表明,湖南省人粮关系分布不均,地区差异较大。粮食盈余地区多分布在湘中和湘北地区,这些区域土壤肥沃,自然条件较好,因而粮食生产水平较高,是湖南的主要产粮地区;南部多数地区处于人粮基本平衡或临界超载状态,人口增长空间不大;人口超载地区较集中分布在湘西一带,尤其是吉首、古丈、泸溪等几个县市人口超载严重,人地关系矛盾突出。

2001—2003年湖南省人粮关系恶化,人口超载地区扩大,湘中和湘北一些主要产粮区都出现了人口超载和临界超载状况,湘西一带更为严重,很多县市人口过载甚至严重超载。此种状况至2006年后有所好转,人口超载县市大幅减少,湘中北部的长沙县和湘潭县更达到了富富有余的水平。至2008年,湖南人粮关系进一步改善,湘中北部地区已无人口超载县市,且达到富裕水平的县市增多,其中湘阴县和湘潭县达到富富有余水平。然而湘西地区仍有人口严重超载状况存在,其中,吉首、古丈、泸溪和冷水江等地,人口严重超载状况长期存在。此外,湖南省2008年粮食总产2 969.35万t,粮食播种面积461.972万hm2,现实总人口达到6 845.2万人。由此可知,在现有生产力水平下,湖南省耕地资源可承载人口7 423.38万人,人口承载力指数为0.922,人粮关系基本平衡。

4 结论

本文以人粮关系为基础,通过土地资源承载力与土地资源承载力指数模型,对湖南省2000—2008年耕地资源人口承载力和人粮关系状况做了分区及总体分析,结果表明:

(1)现有生产力水平下,湖南省耕地资源可承载人口7 423.38万人,人口承载力指数为0.922,人粮关系基本平衡;但人粮关系状况分布不均衡,区域差异较大。粮食盈余地区多分布在湘中和湘北区域;南部多数地区处于人粮基本平衡或临界超载状态,人口增长空间不大;人口超载地区较集中分布在湘西一带,尤其是吉首市、古丈县和泸溪县几个县市,人口超载严重,人地关系矛盾突出。

(2)中北部、西部与南部3大区域耕地资源人口承载力2000—2004年呈逐年下降趋势,之后又逐年上升。

(3)2000—2008年,西部区人粮关系一直处于超载和临界超载边缘,南部区总体盈余,中北部区则在2004年后由盈余转为富裕。

[1]李洁,林鸿.河南省耕地承载力研究[J].安徽农业科学,2010,38(9):4731-4732,4757.

[2]高新才,赵玲.黑河流域土地资源人口承载力动态预测分析[J].宁夏社会科学,2010(3):58-61.

[3]曹银贵,程烨,付梅臣,等.基于马尔可夫链的耕地人口承载潜力分析[J].土壤通报,2007,38(6):1123-1126.

[4]张晓燕,陈影,门明新,等.基于产能的耕地资源人口承载力研究[J].水土保持研究,2010,17(3):176-180.

[5]杨东,刘强,郭盼盼,等.河西地区土地生产潜力及人口承载力研究:以张掖市甘州区为例[J].国土与自然资源研究,2010(3):5-7.

[6]余万军,吴次芳.基于生态足迹法和农业生态区域法的土地人口承载力比较研究:以贵阳市为例[J].浙江大学学报:农业与生命科学版,2007,33(4):466-472.

[7]封志明.土地承载力研究的过去、现在与未来[J].中国土地科学,1994,8(3):1-9.

[8]党安荣,阎守邕,吴宏岐,等.基于GIS的中国土地生产潜力研究[J].生态学报,2000,20(6):910-915.

[9]封志明,杨艳昭,张晶.中国基于人粮关系的土地资源承载力研究:从分县到全国[J].自然资源学报,2008,23(5):865-875.

[10]刘东,封志明,杨艳昭,等.中国粮食生产发展特征及土地资源承载力空间格局现状[J].农业工程学报,2011,27(7):1-5.

[11]杜雄,柴青,孙小诺,等.华北农牧交错区粮食生产与人口承载力的解析研究[J].河北农业大学学报,2009,32(6):1-7.

[12]赵雪雁,刘霜,李巍.基于人粮关系的土地资源承载力研究[J].西北师范大学学报:自然科学版,2010,46(6):100-103.

[13]湖南省统计局.湖南省统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2011.

[14]申远材.土地人口承载能力研究理论与方法探讨[J].自然资源学报,1990,5(4):21-26.