论《普宁》中家庭容器意象图示的构建

陈沿西

(四川理工学院外语学院,四川自贡643000)

一、引言

弗拉基米尔·纳博科夫 (Vladimir Vladimirovich Nabokov),20世纪著名俄裔美国小说家、诗人、文学评论家、翻译家及昆虫学家。纳博科夫于1955年出版了英文小说《洛丽塔》,该小说在争议声中获得了巨大成功,作者随即推出小说《普宁》、《微暗的火》等脍炙人口的英文小说。小说《普宁》 最初在《纽约客》杂志上连载了四章,并获得了美国读者的接受和青睐。小说以意识流的模式叙述了发生在小说主人公普宁身上的诸多生活细节、琐碎小事。通过理清小说纷繁的细节,一个流亡异乡的俄国学者形象跃然纸上。普宁教授性格敦厚温顺,但由于其流亡身份、怪异的性格与行为,周围的同事、邻居均不能接受他,就连自己的妻子也无情地离开了他。因此,普宁只能每天穿梭在温代尔学院的教室、图书馆以及他那所谓的“家”里面。普宁从流亡之初到小说结尾,要么寄住在学校公寓里,要么租住在别人的家里,自始至终没有属于自己的住宅。然而不论普宁身处何时何地,他都会想到或者提及俄罗斯文化、俄罗斯文学以及俄罗斯的生活方式,并试图把他所能及的环境或者居所“普宁化”。因此,家庭成为了贯穿小说始末的核心意象。本文基于认知语言学的概念隐喻理论(conceptual metaphor),分析和解读纳博科夫的小说《普宁》中家庭这一典型容器意象图示,以探索文本意义的语言学特征以及隐喻蕴含与语篇意义。

二、容器概念隐喻

Lakoff与Johnson在《我们赖以生存的隐喻》一书中第一次把“意象”与“图示”这两个概念结合而形成意象图示这一认知科学术语。[1]意象指“在没有客观事物的情况下留在人们头脑中的印象……是感觉和知觉的心智表征”。[2](P175)而图示则是通过人们的信息加工而组成的“某种常规性的认知结构,可以较长期地储存于记忆之中。”[2](P175)因此,意象图示即是建立在人们的经验与知识上的抽象的认知结构。Johnson(1987),Lakoff(1987)与Croft&Cruse(2004)曾根据人的身体经验分别列出最具有典型性的意象图示,其中都论述了具有典型性以及代表性的容器意象图示 (CONTAINER Schema)。[3]容器图示具有区分内外 (INTERIOR,EXTERIOR)、以及界限(BOUNDARY)等隐喻蕴含(metaphorical entailments)。具体而言,Johnson阐释了容器意象图示的五个隐喻蕴涵:1)作为陆标的容器向处于其中的动体提供保护;2)处于容器之中的动体受容器的限制和束缚;3)处于容器中的动体的位置相对固定;4)容器可以遮挡或彰显处于其中的动体;5)包容关系可以传递,如X在Y里,Z在X里,则Z也在Y里。[4](P22)家庭是容器,这是容器图示的样本隐喻,例如,“我在家庭中”。[2](P190)在小说《普宁》 中,作者纳博科夫凸显了家庭这一概念隐喻。

三、回忆中的俄罗斯家庭

小说《普宁》中,普宁记忆中的俄罗斯家庭对他而言是最完美的温暖港湾,他流亡前的俄罗斯家庭则是作为陆标的容器向处于其中的动体提供免受某种外力的保护。铁莫菲·普宁出生在“彼得堡一个相当富有的体面家庭”。[5](P17)父亲、母亲在当地都颇具声望,并一直给予普宁无微不至的照顾和关怀。当普宁前往克莱蒙纳的妇女俱乐部做学术报告时,先搭错车,后又弄丢行李。普宁在整个小说中都处于窘迫的环境中,小说一开端所描写的普宁搭错车的情节无疑是他悲怆的命运开端。在他彻底失望的时候,他突然感到惊恐万分、虚弱无力,陷入半昏迷状态,并一头瘫倒在惠特彻奇公园的一条石板凳上。普宁在意识模糊的状态下想起了自己的俄罗斯家庭,家里有爸爸、妈妈、还有儿时的快乐,“接着普宁突然觉得自己滑回到童年时代去了 (And suddenly Pnin found himself sliding back into his own childhood)” 。[5](P16)

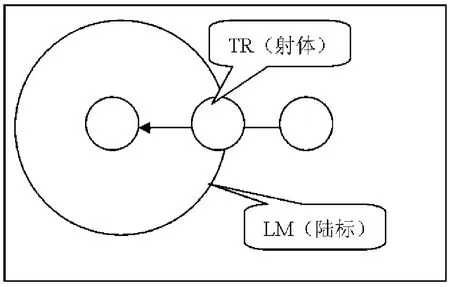

图1 INTO的意向图示

通过图示分析,普宁即是射体 (Trajector),而他渴望进入的容器则是可以获得快乐的童年以及可以获得安全并为其提供庇护的陆标(Landmark)——家庭。普宁童年时代曾经患过肺炎,并有过类似的休克现象,但是在父母的关怀下,在家庭的温馨气氛中,铁莫菲·普宁很快恢复了健康。当搭错车的普宁孤零零地躺在冰凉的石板凳上时,他回忆起了自己的童年,“他迷迷糊糊,却能从独立存在的花饰当中辨认出那间儿童室里的某些部分,比如那扇上漆的屏风啦,一个闪亮的不倒翁啦,床梁上的铜球啦,他觉得它们比别的东西更难以消逝”。[5](P19)普宁通过回忆自己的童年,屋内的影像以及童年的生活让他战胜了自己身体的窒息现象,“他觉得自己终于找到了那把要找的钥匙”,[5](P19)那把童年的钥匙与生命一样重要,“一旦找到它就会使铁莫菲·普宁回到他日常的小天地里去。(regain for Timofey Pnin his everyday health,his everyday world)”。[5](P19)构建空间关系的“意象图式被投射到相应的(构建非空间概念的)抽象组合上……形式空间化假设认为我们是通过意象图式加隐喻投射来理解概念结构的”。[6](P60)通过对空间关系的概念隐喻分析,普宁的小天地(world)就是他童年的家庭,这一容器图示的隐喻蕴涵即是作为陆标的容器向处于其中的动体提供保护。普宁的俄罗斯家庭就是“一个安静的小家庭”,[5](P88)父母与孩子安详地生活在一起。因此,普宁是多么渴望在生活中找寻到这把钥匙,钥匙是俄罗斯情结的隐喻,如果能找到,普宁则能够打开属于自己的一片天地,这也是属于他自己的家庭。俄罗斯家庭这一意象图式所投射的抽象思维则是普宁的俄罗斯情节。

四、现实中的美国家庭

普宁本出生于俄国的贵族家庭,俄国革命后流亡到了美国,在温代尔学院教授俄语,并潜心于俄罗斯文学的学术研究。在温代尔执教的期间,普宁不停地寻找合适的居所,不断地搬家,但是他在每一个地方都住不长久。事实上,普宁无家可归。普宁“在温代尔学院任教的那八个年头,几乎每一学期——不是这个原因就是那个原因,主要是声音的缘故——都要换一换住所”。[5](P69)但没有任何一次居住的地方能让他有家的感受。在美国的居所对于普宁而言是一个具有限制和束缚的容器,普宁不得不一次又一次地逃离该容器。他刚到温代尔的时候,住在学院为单身教师准备的宿舍里,但不善于与人打交道的普宁受不了“群居而带来的缺点”,之后他更受不了修路工人在路面上钻洞的噪声。于是普宁搬到“温代尔村那个著名的与世隔绝的公爵公寓里去住”。[5](P70)但是普宁仍然忍受不了他的租客邻居生活中发生的各种声响,如脚步声,浴室哗哗的水声以及砰砰关门声。普宁还试过不同类型的住所,如出租的单个房间,不过普宁都觉得不符合自己的要求,住不长久,就不得搬出或另寻合适自己的居所。在流亡美国期间,家庭这一意象容器图示的隐喻蕴涵并不是提供为动体提供保护的容器,而变成了限制和束缚动体的容器。因此,普宁才不断地搬家,要么为了是自己逃离容器的束缚,要么为了“把这儿那儿那些特殊的冒犯者挑出来罢了”(to pick out here and there only special offenders),营造属于自己的家庭。[5](P70)

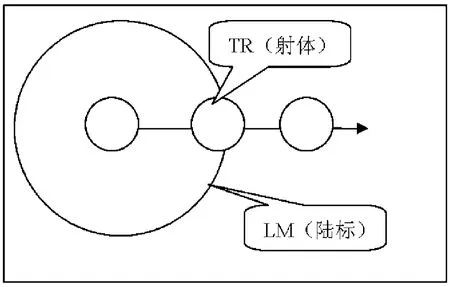

通过图示分析,那些冒犯者就是射体,而作为家庭的陆标则希望把这儿那儿那些特殊的冒犯者排除在外,其隐喻蕴涵则是指容器可以遮挡或彰显处于其中的动体——普宁。

图2 OUT的意向图示

容器可以遮挡或者彰显处于其中的动体,普宁理想中的家不仅可以为流亡海外的自己提供一个避风的处所,而且能够彰显自身的俄罗斯情节。因此,普宁每每搬家,都渴望使住所“普宁化” 或者说“俄罗斯化”。在流亡美国的日子里,普宁一心渴望建立属于自己的家庭。最终,可怜的普宁教授终于在温代尔找寻到一处合意的房子。普宁三十五年来居无定所,“受尽折磨,晕头转向,缺乏一种内心深处的安宁,他早就对这种状况感到不耐烦了,如今他独自住在一所四面无邻的房子里,对他来说真是无比高兴,十分满意 (The sense of living in a discrete building all by himself was to Pnin something singularly delightful and amazingly satisfying)” 。[5](P180)

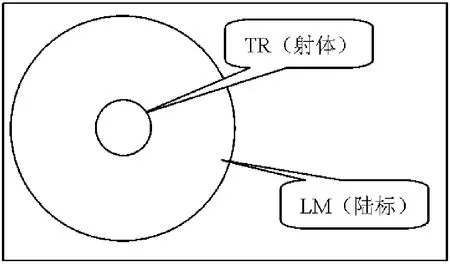

图3 IN的意向图示

根据IN的意象图示,作为陆标的家庭向其中的动体普宁提供着免受外力的保护,因此,住在这样与外界隔离的房子里,对于普宁而言是流亡美国最好的归宿。这所房子远胜于普宁以前租住的房间,不仅安静,而且惬意。处于容器中的动体位置相对固定,动体被包围在作为陆标的容器里。这个家对于普宁而言就是一个与外界隔离并且可以包容自己的独立容器,“普宁甚至怀着感恩的惊讶心情,认为根本就没有发生过俄国革命,没有背井离乡,没有移居法国,没有加入美国籍,一切——充其量不过是这样,充其量不过是这样,铁莫菲啊!——都会一模一样”。[5](P180)这个家对于普宁而言不仅是温暖的港湾,而且房屋里面的古书,屋外的鲜花、草地,“俄罗斯花园式的风采”均让他拥有俄罗斯家庭的感受。[5](P181)在这个家中,他能够短暂地忘却自己的流亡身份、忘记曾经无家可归的烦恼,因为这里和他理想中的俄罗斯家庭“一模一样”。然而,好景不长,正当普宁准备宴请温代尔的朋友以庆祝乔迁之喜时,普宁在温代尔学院的守护者哈根却告诉他,在新的一学期,普宁要被辞退了。普宁好不容易建立的希望在一瞬间破灭,普宁本已经打算买下这所让人欣喜的房子,真正地安定下来的时候,却莫名其妙地丢了工作。“他半张着没牙的嘴,一层薄薄的泪水使他那双茫然若失、眨也不眨的眼睛暗淡无光,看上去他老态龙钟极了。”[5](P218)在温代尔学院执教了九年之后,普宁坚信自己能够被评为学院的正式副教授,却得知春季学期学院取消了俄语课程,而他因得不到续聘而不得不离开温代尔学院,随即搬出了自己心爱的家。普宁心中完美的家也如海市蜃楼一般转瞬即逝,家庭这一概念隐喻揭示了普宁的悲惨流亡人生。

五、结束语

小说《普宁》中最重要的容器意象图示即是家庭,这也是容器意向图示的样本隐喻。作者纳博科夫对普宁每一个时期的居所都有详细的描述,通过分析普宁的家庭容器图示的隐喻蕴涵,充分地阐释了普宁的俄罗斯情节以及窘迫人生。家庭对于小说主人公普宁而言,是孤独漂泊异乡的唯一希望,因而普宁从故事一开始就在不停地寻找属于自己的家庭。然而,现实中的普宁在异乡美国却找不到这样这一个家,小说中对普宁的描写详述了其流亡美国的窘境。普宁记忆中美好的俄罗斯家庭与现实中冷漠的美国家庭的强烈对比映射了作为流亡者普宁所面对的俄罗斯文化与美国文化的冲突。小说作者纳博科夫于1899年出生于俄罗斯的圣彼得堡,俄国爆发革命之后,纳博科夫及其家人先后流亡英国、德国以及法国,而后由于日渐蔓延的纳粹恐怖,不得不举家离开欧洲移民美国。因流亡而没有安宁的纳博科夫曾在自己的回忆录《说吧,记忆》中叙述道,“我为自己保留向往一个合适的生态场所的权利……在我的美利坚的天空下感叹俄罗斯的一个地方。”[7](P58)普宁的境遇以及对家的渴求恰恰反映了作者纳博科夫的俄罗斯情节及其流亡的生活状态。

[1]Lakoff,G.&Mark Johnson.Metaphors We Live By[M].Chicago:University of Chicago Press.1980.

[2]王 寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[3]Croft&Cruse.Cognitive Linguistics[M].Cambridge:Cambridge University Press.2004.

[4]Johnson,M.The Body in the Mind[M].Chicago:University of Chicago Press.1987.

[5]纳博科夫.梅绍武译.普宁[M].上海:上海译文出版社,2006.

[6]蓝 纯.认知语言学与隐喻研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2005.

[7]纳博科夫.陈东飙译.说吧,记忆[M].长春:时代文艺出版社,1997.