优秀速滑短距离运动员直道滑行技术的运动学特征分析

张少伟

(东北师范大学体育学院,吉林 长春 130024)

速度滑冰项目是我国备战冬奥会的重点项目之一,曾涌现出过王秀丽、叶乔波、王曼丽等名将,但在冬奥会上至今仍未取得过一枚金牌.近年来,中国速度滑冰整体水平有所提高,特别是短距离项目在国际大赛上屡创佳绩,形成了以王北星、于静为代表的集团优势.我国速滑短距离项目作为2014年索契冬奥会冲金项目,这批运动员虽然具备了一定的竞技水平和能力,但在滑行技术等方面仍存在薄弱环节,蹬冰效果还未达到最佳状态.本文通过对参加全国第十二届冬运会速滑短距离项目运动员,直道滑行技术的分组对比分析,总结出优秀运动员直道滑行技术的运动学特征,为提高我国速滑短距离项目的竞技运动水平,在国际大赛上取得优异成绩,提供有价值的参考依据.

1 研究方法

本文主要研究对象为参加全国第十二届冬运会速滑短距离项目500m的运动员,男选手32人,女选手32人,按比赛规则每名运动员参加2次500m比赛,前16名为第1组,后16名为第2组.

在全国第十二届冬运会比赛现场,从侧面使用一台美国PCO.1200hs高速摄像机以96格/s的频率和一台日本索尼HVR-HD1000C专业高清摄像机以48帧/s频率,拍摄直道滑行的完整技术动作;正面使用一台日本松下AG-HPX260MC专业高清摄像机以48帧/s的频率拍摄.使用美国艾丽尔APAS三维运动图像解析系统,进行数据分析处理.

2 结果与分析

2.1 滑行时间的特征分析

速度滑冰是典型的周期性运动项目,按其技术动作的周期性特点,通常将一个单步划分为自由滑行、单支撑蹬冰、双支撑蹬冰三个阶段[1].两组运动员500m滑行各阶段滑行时间分别见表1—2.

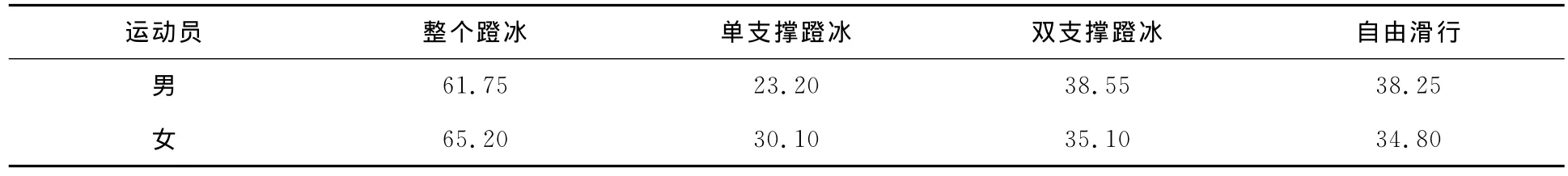

表1 第1组运动员滑行各阶段的滑行时间(500m) s

由表1、表2可知,第1组运动员1个单步的时间男选手是(0.49±0.06)s,女选手是(0.53±0.05)s;第2组运动员1个单步的时间男选手是(0.56±0.05)s,女选手是(0.72±0.03)s.第1组运动员滑跑频率高于第2组运动员,且双支撑蹬冰时间长于第2组运动员,单支撑蹬冰和自由滑行时间少于第2组运动员.

表2 第2组运动员滑行各阶段的滑行时间(500m) s

表3 第1组运动员直道滑行各阶段的分配比例(500m) %

表4 第2组运动员直道滑行各阶段的分配比例(500m) %

由表3、表4可知,第1组运动员在蹬冰时间各阶段比例与第2组运动员相比,在自由滑行和蹬冰时间分配比例上,无明显差异.但单支撑蹬冰和双支撑蹬冰的时间分配比例有所差异,第1组运动员男选手双支撑蹬冰时间比例为38.55%、女选手双支撑蹬冰时间比例为35.10%,男选手单支撑蹬冰时间比例为23.20%、女选手单支撑蹬冰时间比例为30.10%;而第2组运动员男选手双支撑蹬冰时间比例为27.03%、女选手双支撑蹬冰时间比例为25.56%,男选手单支撑蹬冰时间比例为36.65%、女选手单支撑蹬冰时间比例为39.85%.两组运动员相比较,第1组男选手双支撑蹬冰时间比例长于第2组男选手11.52%,第1组女选手双支撑蹬冰时间比例长于第二组女选手9.54%.这表明第1组运动员,展踝蹬冰的技术动作做得比较充分,延长了双支撑蹬冰的有效作用时间,提高了蹬冰效果.

2.2 滑行姿势的特征分析

根据运动生物力学对技术动作结构划分的理论依据[2],结合速度滑冰技术特征,选定三个技术动作时刻即单支撑蹬冰开始时刻、双支撑蹬冰开始时刻和双支撑蹬冰结束时刻[3],再选定踝关节、膝关节、髋关节、躯干等关节角度作为运动学参数,综合分析滑行姿势的运动学特征.

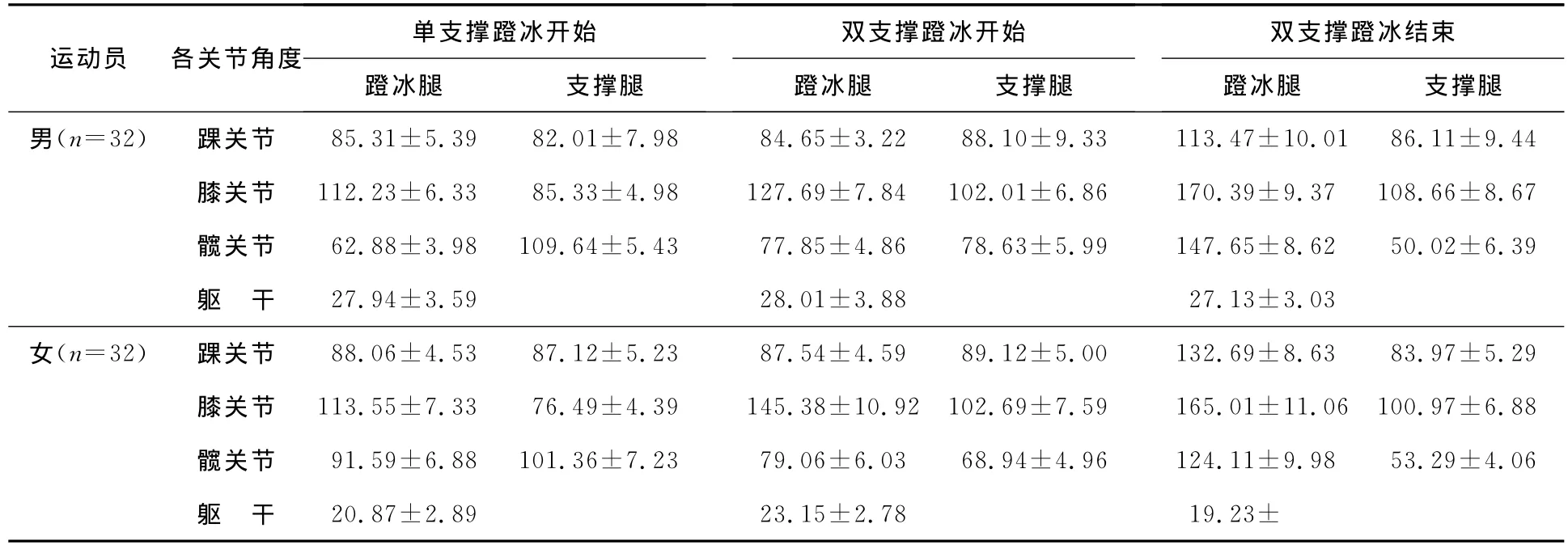

表5 第1组运动员各技术动作阶段人体关节角度值 (°)

由表5中各阶段的数据可知,第1组运动员蹬冰腿的踝关节在蹬冰最后阶段的角度有所增加,男选手为113.47°±10.01°、女选手为132.69°±8.63°,有利于充分完成伸展踝关节,增加有效蹬冰时间,提高了蹬冰最后阶段的蹬冰效果[4].但在自由滑行和单支撑蹬冰开始阶段踝关节没有压住,角度偏大,在单支撑蹬冰开始时刻膝关节有小幅伸展,这样不利于运动员利用自身体重蹬冰;且躯干角度偏大,上体抬得偏高,身体重心还是处于较高的位置.

2.3 滑行速度的特征分析

表6 各阶段运动员滑行速度 m/s

滑行速度是决定速度滑冰运动成绩的最重要因素.由表6可知,第1组运动员在自由滑行到双支撑蹬冰阶段的过程中,滑行速度是持续增加的,在双支撑蹬冰阶段速度达到最大值,男选手为(13.86±1.03)m/s、女选手为(12.93±0.92)m/s.进一步从滑跑时间上分析,第1组运动员由于双支撑蹬冰阶段有效作用时间较长,使保持最大速度的时间延长,从而提高了整体滑行速度.

4 结论

通过两组运动员直道滑行技术的对比分析,我国优秀速滑短距离运动员直道滑行技术的运动学特征可归结为:

(1)滑跑频率高,展踝蹬冰技术动作合理,双支撑蹬冰有效时间较长,提高了蹬冰效果.

(2)蹬冰腿踝关节角度在蹬冰最后阶段的增大,有利于最后展踝蹬冰技术动作的完成,但身体重心还是偏高.

(3)双支撑蹬冰阶段有效作用时间较长,使保持最大速度的时间延长,从而提高了整体滑行速度.

[1]周殿学,陈民盛,曾伟.直道滑行技术的时间特征[J].冰雪运动,2001(1):11-12.

[2]郑秀瑗.现代运动生物力学[M].北京:国防工业出版社,2001:121-156.

[3]冯维斗,陈民盛,董世平.优秀速滑运动员弯道滑行姿势的运动学分析[J].冰雪运动,2001(4):8-9.

[4]王晓虹,王立国.关于使用新式冰刀提高运动成绩的探讨[J].冰雪运动,2001(4):16-17.