清末新政时期东北三省的国地两税划分

高 月

(中国社会科学院中国边疆史地研究中心,北京 100005)

清末新政时期东北三省的国地两税划分

高 月

(中国社会科学院中国边疆史地研究中心,北京 100005)

划分国家税和地方税是清末新政的重要内容。在划分过程中,度支部未给出明确的划分标准,东北三省则出于各自的利益提出了不同的划分方法。无论划分标准如何,三省的目的绝非单纯地将各项税捐二分为国家税与地方税,而是冀图通过两税划分保持各自的既得利益。

新政;东北三省;两税划分;央地关系

清代中前期,清政府以起运、存留作为中央与地方重新分配财政收入的手段,至19世纪中叶以前,中央财政与地方财政基本上在有条不紊地运行,清政府能够“从账册上控制财政运行的过程”[1]。但至咸同军兴,王朝财政体系不得不让位于军需筹款,各省督抚以就地筹款的名义突破旧规,各种不受中央财政规制的外销财政应运而生,并与督抚日益增强的分权倾向一起构成了清末中央与地方矛盾的焦点;以起运、存留为标志的中央与地方财政划分逐渐式微,各省财政款项自筹自销,逐渐摆脱中央财政的规制。新政开始后,尤其是预备立宪后,王朝统治者为重新树立中央财政权威,重塑王朝财政体系,在舆论和部分官员的鼓吹下,①开始将视线转向西方财制,试图将西方财制与本土体制进行嫁接,其中,最为重要的内容之一就是在全国范围内划分国家税与地方税,实行分税制改革。

分税制是通过对税种和税收管理权限的划分确立中央政府与地方政府间财政分配关系的一种制度,其实行基础是明确央地关系和利益分配格局。但在清末中国的乱象下,在划分两税过程中,传统外销财政格局下中央与各省尖锐的财政矛盾是否能够得到缓解,划分两税是否能够重新规范中央与各省的利益分配,尤为值得我们关注。

关于清末新政时期的国地两税划分,学术界已有较为深入的研究②,但现有成果均从全国着眼,各省区两税划分的专题探讨尚付阙如;且受史料所限,现有成果多是从中央政府的政策制定层面立论,缺乏历史细节的佐证。有鉴于此,本文拟以清末东北三省的两税划分为研究对象,在爬梳第一手档案文献的基础上,探查东北三省两税划分的实态。

一、三省划分标准的提出

度支部作为指导两税划分的财政机关,并未提出详尽统一的划分标准,其奏定颁布的《清理财政章程》将重点放在制定国家预决算方面,对两税划分不置可否。③度支部清理财政处编订的《清理财政纲要》,对于两税划分也仅仅提出“博稽学理,参酌政情”的模糊标准。[2]该处后来于《清理财政章程讲义》中粗略地提出了划分标准:

惟有以外销作为杂款,仍令其将如何筹办、如何支用情形据实报告;内销者分别何项向为正款,何项向为杂款,仍令其咨部核议而行。又于正款、杂款之中,分别其性质,何项向供国家行政之用,应属国家税;何项向供地方行政之用,应属地方税。如此而已矣。[3]

显然,度支部未将内销、外销作为划分标准,而是倾向于在收入上将内销、外销混同,以支出作为划分标准,实现以国家税挤占地方税,中央财政增收的目的。这个意图在其后来致各省督抚的电文中表露无遗:

大抵附加之税不过出于田赋等类,盐茶、课厘及海当两关当属国税,其最混杂难别即在杂捐及正杂各税两类。本部宗旨以事实为重,而以法理佐之,若系大宗巨款,虽名义应属地方而实际仍以归诸国税为妥。……国家财力不及尚可由国税补助之,若划归地方以后,再行收归国税,事逆难行,又与舆情有背。[4]

度支部既未给出明确的划分标准,又着意于国家税相对于地方税的优势地位,这必然使得各省在划分两税时标准不一,出于各自的利益提出不同的划分方法。

奉天划分两税的标准受到东三省财政正监理官熊希龄的影响。熊氏不赞同日本式的中央集权财政体制,认为中国地广人众,“历史上收税之责全属地方官吏,深入于民人脑性中,一旦易以中央政府直接派员管理,不独目前人才不足难以统一,机关未备难以监督,倘大吏坐视其成败,则人民必轻藐其威权,终恐难以收实行之效。”熊氏对美、德两国基于联邦政体的财政体制推崇有加,认为在这种财政体制中国税与地方税所收入比例往往地方税之增额较速。熊希龄作为度支部派至地方的财政监理官,此时并未维护度支部的财政集权政策,而是在体察到了清末中国中央与地方在政治、财政上判然两分的事实后,力主财政分权。他主张钱、漕、盐、烟、丝、茶皆可一律归之中央,其余如销场税、车船税、家屋税、印花税及一切杂税皆可归之地方,凡地方抽收之事不得有违法律而碍于国税,国税有余时亦可补助地方之所不足,“如此权限分明,内外兼重,则中央与地方应办之事同时并进,收效必速。”[5]可见,熊希龄的观点是在中央与地方分治的基础上兼顾双方利益,不可偏重于一方。奉天在具体划分两税时即参照熊希龄的观点而略有损益。

奉天提出五种划分标准:其一,从数目上划分。奉天清理财政局认为“国家与地方既有繁简之不同,行政经费国家与地方自有多寡之各别”,如军政、外交等费决非零星收入可以支给,所以田赋、关税、盐课、统捐等大宗收入悉归为国家税;地方行政经费可依照各地情形“聚少以为多,积微而成巨”,如警务、学务等费有少量收入即足以支给,所以各项特别税、附加税等少额数目之收入悉划为地方税。

其二,从物品上划分。此标准是依物品之种类划分两税,如国家专卖之盐、国家所有之矿产、严禁私藏之枪炮等物之税皆为国家税;其他如苇捐、炭捐、木柴捐、石灰窑捐等国家不便稽查又极难统一之物均划为地方税。

其三,从性质上划分。此标准为依照租税之性质划分两税,有关国家性质者为国家税,如关税、契税、田赋等;其余为地方性质者如亩捐、房捐、道捐、庙捐、桥捐等为地方税。

其四,从税则上划分。此标准按照有无固定税则划分两税,如出产税、销场税、牲畜税等“凡统捐税则之有一定者,悉划为国家税”,无一定税则者均为地方税;对同一物所征之税,如有一定之税率则为国家之税,如无一定之税率则为地方之捐。

其五,从系统上划分。此标准是将税项做同类归并,如木税既列为国家税,则凡属木税系统者如旗属木税、木植新捐等皆应列入国家税;屠兽税既列为地方税,则凡属屠兽税之统系者如验牲税也应列入地方税。[6]

按照以上的标准,奉天清理财政局将该省各项税捐划分为国地两税,其中国家税20项,地方税16项。[6]16-27实际上,奉天将地方税分为省税和府厅州县税两级,吉林、黑龙江将地方税分为省税、府厅州县税、城镇乡税三级,本文统其名为地方税。

实际上,奉天提出的标准是对奉天已有的税、捐项目进行梳理的结果。按照奉天清理财政局的说法,同一税项,国家征收者为税,地方征收者为捐,[6]9国家征收之税自然为国税,地方征收之捐则为地方税,只是改换名目而已。同时,该局将税款用途作为重要参考,用之于国家行政者为国税,用之于地方行政者为地方税,即所谓“从性质上划分”之标准。可见,奉天的标准兼顾了征收主体和税款用途,进行了双向界定。该局给出的国家税、地方税定义集中体现了这种划分标准。该局认为“国家税者供国家行政之用,以国家之权力而征收之租税也”;地方税者即供地方行政之用,以地方之权力而征收之租税也。[6]4之所以进行双向界定,因为奉天清理财政局感到从税款用途单方面来界定两税几乎不可能:“我国向无国家税、地方税之分,尚不得依从前之用途而为之分类。盖从前之用途有确系国家税之性质而用于地方行政者,有确系地方税之性质而用之于国家行政者。因事筹款,就税加征,复杂支离莫此为甚。”[7]

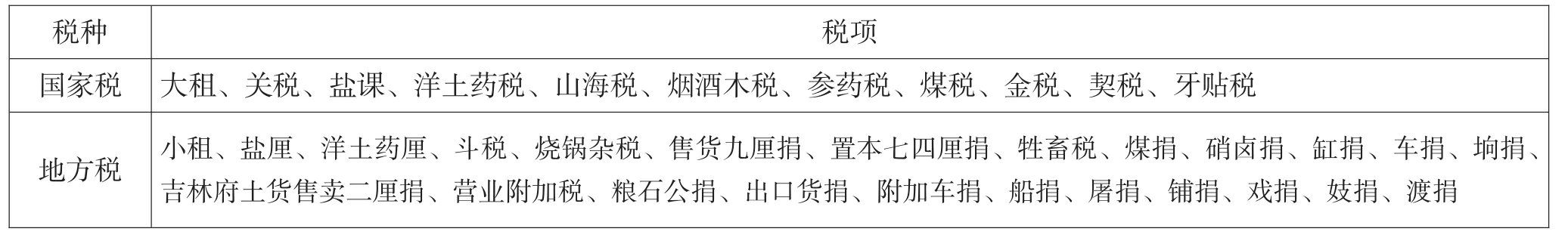

吉林从支出与收入两方面划分国地两税。关于支出,吉林与度支部的划分标准一致,认为“供国家行政者曰国家税,供地方行政者曰地方税”,“不以向例报部与不报部为衡”。关于收入,吉林提出两种划分方法,一为从税项分,“租课、关税、土税、盐税、契纸票税为国家税,牲畜、营业等税为地方税”;二为从税率分,附加于大宗国家税之附加税为地方税。[8]依此标准,吉林省对该省税项进行了划分,详见表1:[8]27-76

表1 吉林省税项划分

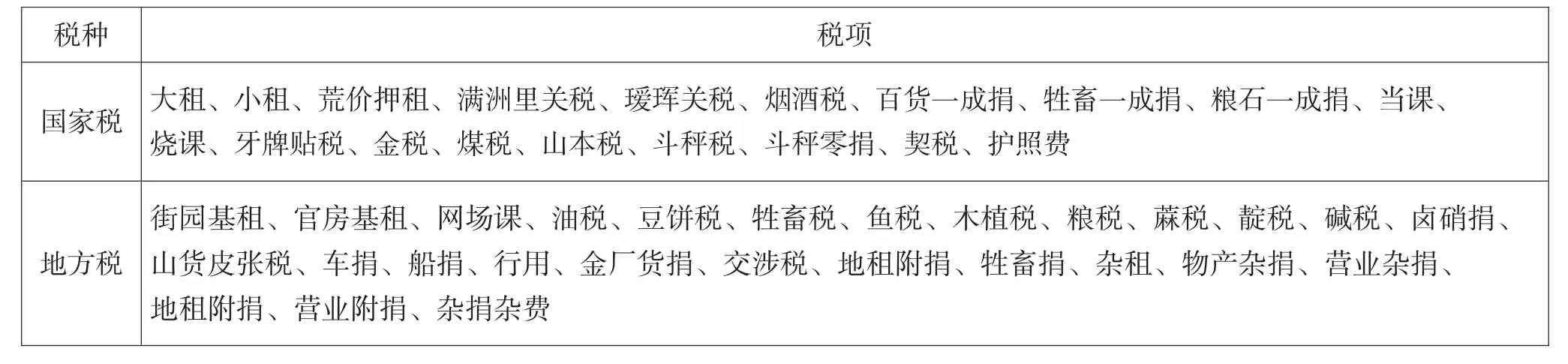

黑龙江清理财政局单纯从用途方面界定两税,认为“国家税与地方税之区别大率依租税之用途而定,凡用途属于中央事业者,曰国家税,用途属于地方事业者,曰地方税”。[9]黑龙江省依据此标准对税项进行了划分,详见下表:[9](3-12)

表2 黑龙江省税项划分

从以上三省各自的划分标准来看,奉天、吉林两省尤其是奉天在度支部标准的基础上进行了细化,黑龙江则照搬度支部以支出划分两税的模糊标准。

二、划分过程中三省对于地方财政的维护

奉天税、捐分属国、地的主旨虽已明确,但奉天清理财政局对待税、捐的态度却不尽相同。对于国家之税,奉天在对其进行税种定性的同时,兼顾地方实际,力图做到取之于国税而用之于地方,这在该省对盐税和杂货杂粮捐的处理中体现得尤为明显。盐税是奉省收入大宗,被用于国家行政经费和地方自治经费,如将其完全纳入国家税,则地方行政经费将无法取资于此税,各项事业必然受到影响。对此,奉天清理财政局采取了将学理定性与实际使用两者分开的办法,该局称:“盐务收入自应悉数划为国家税,惟斗用向有自治二成经费,遽议裁免,于自治不免侵损,故暂仍其旧,以俟将来自治经费充裕,再将二成划归国家,以期事实、学理两不相妨。”[10]奉天在此后的一份议案中再次提出,将盐厘等定性为国家税,暂时只能“作为国家补助费,俟地方团体成立,所收地方税发达时,再行提还,以扩充国家事业”。[11]杂货杂粮捐属统捐性质,本应归入国家税,但奉天认为若改为国家税,于地方经费和自治事业有碍,应“俟收数畅旺,地方另筹特别税之时再将此等税项遵照统捐办法划为国家税”。[6]27如此处置,表明奉天既想依据部章、学理对税项进行定性划分,又不想放弃地方财政在原有收支格局中的既得利益,试图做到“在本省开支者皆不失国家税之性质”。[6]4

对于地方之捐,奉天则极力维护。奉天各项收捐繁杂,奉天清理财政局对此并不讳言,称各属捐项“至有不同,办法亦难期一律,如名目有雅俗之分,收数有低昂之判,机关既不统一,用途复多混淆,且经征舞弊搜刮病民与财政收入之原理背道而驰”。但奉局并不打算对各项收捐进行整顿,认为如“强制执行,非惟无以奏整理之效,且不免贻扞格之讥”,主张各属仍照旧收捐,“以图地方财政之充裕,缓俟税法厘订后,再行详拟章程以便遵守”。[12]奉局为继续收捐制造了各种理由,详见下表。[12]3-64

表3 奉局的收捐理由

综合来看,奉局为继续收捐制造的理由大致有二:一为地方经费不敷,如亩捐、户捐、盐梨鱼花捐、青苗捐、斗秤捐、盐粮捐、槓头捐、银元经纪捐之类;二为收捐已成地方习惯,如戏捐、女伶捐、渔捐、网捐、桥捐之类。从奉局对于收捐理由的说明来看,该局虽然已顾忌到学理、法理的制约,但在地方经费支绌及收捐已成习惯的事实面前,学理、法理成为最容易被突破的束缚,“事实、学理各剂其平”只不过是该局的理想,抑或是借口而已。

吉林省对于地方财政的维护体现在以下两方面。

其一,划分只限于赋税,其他无赋税性质者皆列为省收入。吉林将官有土地、山林收入、各项公费收入、官业盈余、罚款、减平、扣平等各项收入,悉数划为省收入,不在划分两税之列,虽无地方税之名,却有地方税之实,只是文字游戏而已。

其二,将“应为国家所有”者划为地方税。这表现在吉林省对于硝卤捐和垧捐的处理上。吉林省虽然承认“硝品关系火药,榷利应为国家所有”,但仍以“征收防范种种繁杂,且不适于中央之财政”这个含混的理由,将硝卤捐划为地方税;[13]吉林垧捐兼有用于监狱、捕盗事件者,而监狱、捕盗皆为国家行政,按照吉林省之标准,用于国家行政者为国家税,则此垧捐“应归国库收入”,但吉林以该省“审判、检察诸待成立,且需多方整顿,不能不赖地方负担之力以资补助”为由,[13]67将垧捐划为地方税。

黑龙江省采用以支出用途划分两税的单一标准,看似简洁,且与度支部一致,但在实际划分过程中,该省发现很难区分用之于国家与用之于地方的界限,黑龙江省清理财政局就曾指出“欲按行政之范围为划分之标准,盖与削足就履无异”,[9]1因此,黑龙江省提出以“剖析租税性质,参以学理,揆之情势”作为界定方法,试图达到事理、事实之间的平衡。但实际情况是该省出于对本省利益的考虑,在二者之间有所取舍,依据不同情况而有所侧重,这在对警学粮捐、牲畜捐、山货捐、猪牛印子钱的处理上表现得尤为明显。

警学粮捐为地租附捐之一种,黑龙江省各属按石收捐,用于巡警、习艺所及自治经费。黑龙江省清理财政局对此捐的弊端有明确认识,称“税局既征收粮税及一成捐,各属又收警学粮捐,绥化、兰西复征粮用,名目歧出,近于苛细矣。且各属捐法亦不一律,尤属不便钩稽”。虽如此,该省在事理、事实之间更偏重于地方用款的实情,仍将此捐保留,划为地方税,只是略做更张,认为其“既系警学专款,自未便轻易裁革”,“通饬各属一律按买卖每吊收捐一成,此外不准重征,统名警学粮捐以归简便”。[14]

牲畜捐行之于巴彦、肇州等地,供警局、习艺所、自治经费。与警学粮捐类似,黑龙江省认为其有“重征之弊”,同时又认为“所抽之捐均提充学警及自治经费,且行之已久,碍难裁革”,遂将其划为地方税。[14]94可见,在事理、事实之间,黑龙江省对于财源的追求大过于对于事理的权衡。

山货捐系物产杂捐之一种,行之于东布特哈、呼伦贝尔两地,充学警经费。黑龙江省虽承认山货“已经税局收税”,有重征之嫌,但考虑到地方办理新政需款甚巨,又表示“未尝不可酌收捐款以济要需”,[14]100仍准该两处照旧征收山货捐,划归地方税。

猪牛印子钱征于屠户,各属税则无定,税率不一。黑龙江省清理财政局认为此项收款“名既不正,收入无多”,“应予裁革,以示宽大”。[15]在事理和事实之间,极少见地选择了事理。

可见,在事理与事实之间,黑龙江省更多时候倾向于事实,只有在收款无多时,才对事理有所倾斜。经过黑龙江省如此处理,地方行政收支明显好于国家行政收支。根据黑龙江省清理财政局编定的宣统三年岁出预算,国家行政经费需银四百六十万四千九百八十一两,包括国家税在内拟划为国家收入④的款项共四百一十九万五千三百三十七两,出入相抵,不敷四十余万两;地方行政经费需银八十七万九千八百六十五两,地方收入一百二十七万一千九百九十八两,出入相抵,尚盈余三十九万余两。[16]两相比较,优劣立判。为平衡国家行政与地方行政之赢绌,黑龙江省清理财政局提出了一个折中办法,规定“如有原充地方行政之款,今已提归国税,而地方一时难以筹给者,暂作为国税补助金”;“如有款项原充国家行政经费,今则划为省税而国家一时未及补拨者,可暂作为省税补充金”;“俟各税充足之时,再将全属划还以清界限”。[9]19此一办法看似可行,但实际上是再次模糊了国家税与地方税的界限。

三、结语

从两税划分标准和对地方财政收入的维护来看,东北三省的目的绝非单纯地将各项税捐二分为国家税与地方税,而是冀图通过两税划分保持各省曾经在外销财政格局下的既得利益。在各省遵照中央政府的计划进行两税划分的表象下,隐含的是各省固守各自利益,维护本省财政,消解中央政府改革措施的内核。度支部引进西方学理进行两税划分,意图打破原有的财政混乱格局,重新营建中央集权财政体制,保证中央财政收入的稳定,而这个过程必然要以侵损地方财政为代价;东北三省则固守各自利益,在划分两税过程中采取变通方法,确保地方财政利益。可见,清末新政时期分税制改革的实质是重新梳理央地关系。可惜的是,由于中央政府的孱弱和地方政府的阳奉阴违,更由于“内不信外,外不信内”的积弊,⑤清朝通过分税制改革既未能回归中央集权的财政体系,也未建立起新的利益分配格局,而这无疑为清王朝最后的崩塌埋下了伏笔。

从西方宪政改革的经验来看,分税制一般与立宪政体的确立和中央—地方事权的划分密切相连。可以说,分税制思想在清末传入中国具有合理性,因其传入与清末中国正在进行的宪政改革同步。但后来的发展表明,清政府的宪政体制改革明显滞后,传统的惯性和变革的阻力使得财政改革无法与以西方政制为基的分税制相契合,分税制在有清一代无法实施也就在所难免。⑥

[注 释]

①此间有关划分两税的报道、时评频繁见诸报端,有关内容可参见邹进文:《清末财政思想的近代转型:以预算和财政分权思想为中心》(《中南财经政法大学学报》2005年第4期);印少云、顾培君:《清末民初分税制思想述评》(《徐州师范大学学报(哲学社会科学版)》2001年第2期)两文。官员中较早提出进行两税划分的是盛京将军赵尔巽和御史赵炳麟。赵尔巽于光绪三十二年(1906)即提出国家税、地方税分类征收、分类使用的方案,奏称:“中国征敛之法名目繁琐,可统名之曰‘税’,而‘税’之中实有国税地方税之别。如租课、钱粮等类,凡解部之款及由省支销之款皆为国税,应由税务、粮租、盐法各局解省备用;其截留地方办事之款,如车捐、灯捐、巡警捐之类皆为地方税,除绅董经收者不计外,凡各局代收之款仍令照案解交各地方官,以备公用”。赵炳麟于光绪三十四年(1908)专折奏请“饬令会议政务处详议一切租税分作两项,一国税,以备中央政府之用,一地方税,以备地方行政之用”。参见《奉天将军赵尔巽奏酌设各地方裁判粮税专员并定地方官行政权限折》,《满洲日报》1906年5月20日(4);《御史赵炳麟奏请统一财权整理国政折》,《盛京时报》1908年6月27日(5)。

②较具代表性的专题论文有陈锋《清代中央财政与地方财政的调整》 (《历史研究》1997年第5期)和刘增合《制度嫁接:西式税制与清季国地两税划分》 (《中山大学学报》2008年第3期)两文。

③该章程关于划分两税只有“清理财政局应将该省财政,利如何兴,弊如何除,何项向为正款,何项向为杂款,何项向系报部,何项向未报部,将来划分税项时,何项应属国家税,何项应属地方税,分别性质,酌拟办法,编订详细说明书,送部候核”寥寥数语。《度支部清理财政章程》,《清末筹备立宪档案史料》 (下册),中华书局1979年版,第1030页。

④国家收入、地方收入除国家税、地方税外,还有包括官业收入等在内的租税外收入,本文对于租税外收入不做探讨。

⑤会议政务处曾奏称:“然外省于财用实数,每隐匿不令部知,故部中常疑其相欺,而内不信外;而部中于外省款项,每令其据实报明,声言决不提用,及至报出,往往食言,故外省常畏其相诳,而外不信内。”《会议政务处覆奏度支部清理财政办法折》,《清末筹备立宪档案史料》 (下册),北京:中华书局,第1022页。

⑥北洋政府在民国元年颁布了国家税与地方税草案,但并未实施,仍停留在法令层面。这说明分税制的实施必须有民主宪政政体作为支撑,关于这一点,清王朝做不到,徒有民主虚名的北洋政府也做不到。

[参 考 文 献]

[1]周育民.晚清财政与社会变迁[M].上海:上海人民出版社,2000:26.

[2]度支部清理财政处.清理财政纲要[M].宣统二年.

[3]度支部清理财政处.清理财政章程讲义[M].宣统二年.

[4]度支部致各省督抚电(宣统二年十月二十三日)[Z].辽宁省档案馆全宗jc10,卷24040.

[5]熊观察希龄上泽公论财政书[M]//时事采新汇选:第三卷.北京:北京图书馆出版社,2003:10863-10864.

[6]奉天清理财政局.奉天省划分国家地方两税说明书[M].国家图书馆藏:13-15.

[7]奉天清理财政局.奉天省划分国家地方两税目及税额表[M].国家图书馆藏:1.

[8]吉林清理财政局.吉林全省财政说明书·拟分吉林全省税项总说明书[M].经济学会,1915:25.

[9]黑龙江清理财政局.黑龙江划分税项意见书[M].中国社会科学园近代史研究所图书馆藏:1.

[10]奉天清理财政局.奉天省财政沿革利弊说明书·盐厘[M].国家图书馆藏:14.

[11]东三省奉天清理财政局关于编定预算之议案[N].盛京时报,1909-12-07(5).

[12]奉天清理财政局.奉天省财政沿革利弊说明书·正杂各捐[M].国家图书馆藏:1-2.

[13]吉林清理财政局.吉林全省财政说明书·拟分吉林全省税项详细说明书[M].经济学会,1915:64.

[14]黑龙江清理财政局.黑龙江全省财政说明书·交涉杂税类[M].经济学会,1915:92.

[15]黑龙江清理财政局.黑龙江全省财政说明书·杂费类[M].经济学会,1915:9.

[16]黑龙江清理财政处.黑龙江省国家岁出预算表[M].中国社会科学院近代史研究所图书馆藏:1.

Study on the Partition of National Tax and Local Tax During the New Reform in the Northeast Three Provinces in Late Qing Dynasty

GAO Yue

(Research Center for Chinese Borderland History and Geography,Beijing 100005,China)

The partition of national tax and local tax is the important content during the New Reform in late Qing dynasty.During this process,the ministry of finance didn’t constitute the clear partition standard and the three provinces put forward different partition method out of their own benefit.The intention of the three provinces was not to partition all kinds of taxes into national tax and local tax simply but to retain their vested interest by the partition.

the New Reform;the northeast three provinces;the partition of national tax and local tax;the relationship between central government and local government

K251

A

1008-178X(2012)11-0014-06

2012-05-12

高 月(1980-),男,吉林大安人,中国社会科学院中国边疆史地研究中心助理研究员,博士,从事近代东北疆域史研究。