活态文化资源双目立体视频采集系统研究

苏志斌,李华,吕朝辉,任慧

(中国传媒大学信息工程学院,北京100024)

1 概述

活态文化资源是一种以人类行为活动为主体,具有显见且特定的形式,并且主要依靠口述、亲授、文字或图形来继承和传播的文化资源,是我国传统文化资源的重要组成部分。典型的活态文化资源有民族舞蹈、戏曲、婚庆、祭祀和传统手工艺制作等,而由于受到地域、参与人数和影响力等限制,很多宝贵的文化资源正在淡出人们的视野,因此,对我国的活态文化资源进行适时恰当的记录和保存,对文化的延续、发展和传承都有着极其重要的意义。

本文的研究主要依托国家科技支撑计划项目“文化资源数字化关键技术及应用示范”的子课题“文化资源数字化采集、加工、支撑技术的研究”,运用数字化的手段,通过科学技术与传统文化的有效融合,对活态文化资源这种不可再生的资源进行记录和保护。目前,国内外已有大量的人士着力于研究数字化在文化资源领域的应用,并试图结合各种先进的技术,对资源对象进行更加完善和全面的保护。对此,本文将采用国际上较为通用的双目立体视频拍摄技术,对活态文化资源的视频采集和记录进行研究,并重点讨论拍摄系统的组成和其中的主要技术。

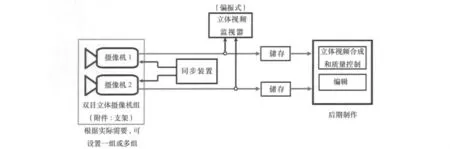

2 双目立体视频采集系统的组成

目前,双目立体视频拍摄技术主要应用于电影的制作和电视(如体育节目、谈话节目和纪录片等)的拍摄过程。双目立体拍摄的基本原理就是模拟人眼对世界的观察记录方式,采用间距约为人类双眼间距(约为65mm)的两台同种型号,同种光学和色彩性能的摄像机在一定的条件下同时进行拍摄,并且通过一系列的处理,在显示端将左右图像分别送到两只眼睛中,最终得到立体的空间展示效果[1]。根据活态文化资源的采集需求,该系统应当具备以下两个基本特点:

1)记录的真实性。活态文化资源的采集是为了达到对传统文化进行记录和保护的目的,采集样本应当完整、清晰,保证记录内容真实,客观、准确地再现当时的活动情况。为此要求系统选用的设备具有支持专业拍摄和制作的性能,其中摄像器件可选用高清的CMOS或CCD。

2)制作的非实时性。活态文化资源的采集通常情况下没有实时转播的要求,因此后期制作部分可以不在现场而独立完成,留给编辑更多的思考空间。

图1 双目立体视频采集系统示意图

2.1 双目立体摄像机组

双目立体摄像机组是立体视频采集系统的核心部分。由于两台摄像机将分别模拟人的左右眼的取景功能,而立体感主要是通过水平方向的视差来体现的,因此两台摄像机摄取的图像在垂直方向上应当保持一致,这需要依赖支架的组合来完成。目前通用的支架设置有水平支架和垂直支架(又称为反射镜式)两种形式,如下图2所示。水平支架形式就是通过特制的滑轨将两台摄像机并行排列在同一平面上,通过改变摄像机之间的间距和镜头的朝向来调整立体效果。而垂直支架形式则主要利用一种与摄像机轴线呈45度,具有半透射半反射功能的单相透视镜将同一光轴的入射光“分割”进入两台摄像机,虽然在外观上垂直放置,但两台摄像机仍然起着模拟左右两眼的观察记录作用,并且为了产生具有视差的成像,两台摄像机中须有一台在拍摄方向上横向错开少许安置,如下图3所示。由于采用垂直支架形式,通过镜面反射得到光信号的摄像机1会产生和摄像机2相反的倒像,为保证观看一致,在进行视频合成和显示前需要先对倒像进行处理,同时对摄像机2产生的图像进行相应的延时。

水平支架是一种较为传统的拍摄形式,造价相对较低。局限性是两台摄像机的最小轴间距相当于摄像机的宽度,因此不适合拍摄近距离的物体,实际常用于对远景或全景场面的拍摄。垂直支架的优点是轴间距的自由调整(最小可达到0度),适用于中到近距离的拍摄,当垂直放置的摄像机位于透视镜上方时,还可用于低角度拍摄。垂直支架的局限性是支架设置复杂,透镜对灰尘和突然的加速度很敏感[2]。如今市面上还普遍存在一种将双镜头合成在同一机身内的一体式立体摄像机,同支架式的摄像机相比,一体式摄像机在出厂时就已经保证了感光元件、颜色和水平垂直方向上的严格一致[3],避免了支架式摄像机复杂的调整过程。此外,一体式摄像机还具有体积轻巧、方便移动等优势。

2.2 同步装置

为达到正确的立体显示效果,避免产生偏差和不适的视觉感受,两台摄像机之间需做到帧对帧的完全同步。具体表现在两个方面:一是针对摄像机操作的同步,包括开始和结束拍摄的时间的同步,快门时间同步,移动摄像时的同步,变焦和聚焦过程的同步等;二是记录过程中的视频时码同步。装配两台摄像机的支架式拍摄机组,需要采用外部同步锁相机构,使两台摄像机完全同步。在一体化立体摄像机中,其信号处理时钟、水平垂直同步信号本身就采用了同一系统,因此左右图像的成像和定时也是一致的。

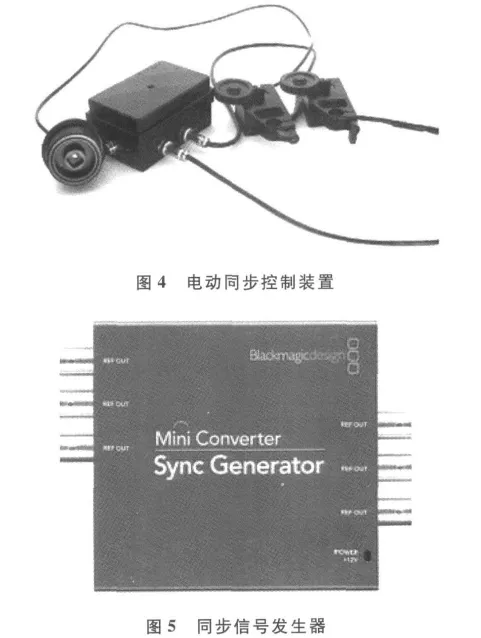

下图4给出北京威尔帝公司生产的电动同步控制器,该装置通常安装在支架上,通过外部的操作统一控制两台摄像机的起动,对焦和跟焦等过程。图5给出的是BlackMagic Sync Generator同步信号发生器,可通过该装置对两台摄像机进行外部时码输入。

2.3 立体视频监视器

立体视频监视器主要用于现场监看拍摄情况和立体效果,以便对摄像机参数、间距和摄像机间夹角等进行及时的调整。传统的立体视频监视器仅仅实现两组画面的叠加,通过显示屏上观察到的参数,结合经验值进行调节。而现在的立体视频监视器多配有偏振眼镜,可直接观察立体视频的出屏和入屏效果,并可实现2D和3D画面的切换。用于现场监看的立体视频监视器往往体积较小,显示屏大小可以在10英寸以下,如图6所示。

3 立体视频采集方法

3.1 拍摄机位分布

图6 立体视频监视器

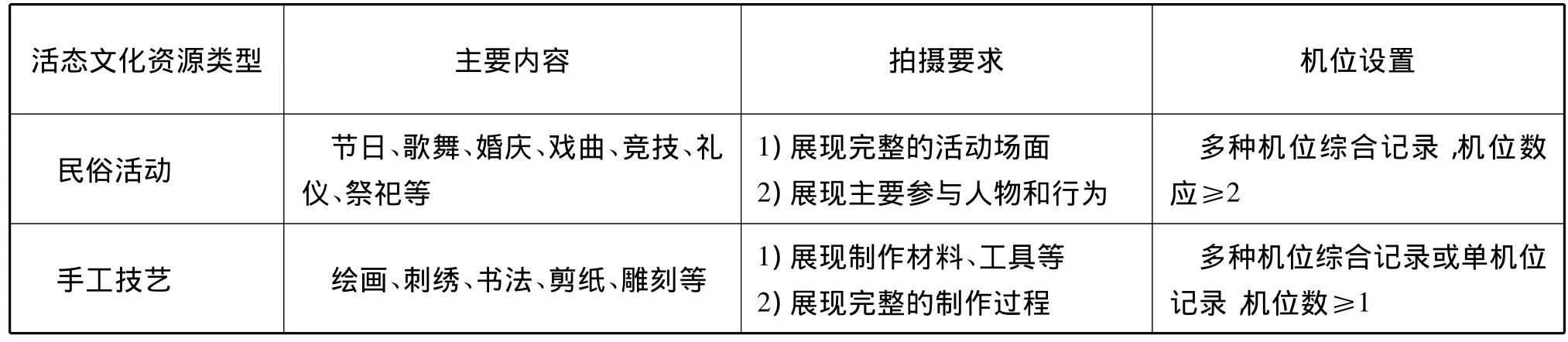

活态文化资源根据其内容与形式的不同,拍摄时也应有不同的机位分布方式。通过对多种典型的活态文化资源的调查和分析,根据拍摄要求的不同,将资源类型分为民俗活动和手工技艺两个大类。下表给出的是针对两种活态文化资源类型机位设置建议。

表1 活态文化资源拍摄要求和机位设置

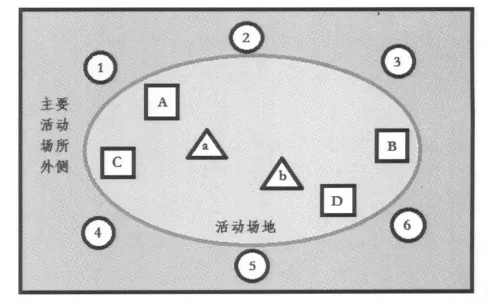

下图7给出的是大型场面的民俗活动拍摄机位分布方案。其中圆圈标出的1-6号机位为可供使用的全景和远景机位,设置在主要活动区域的外侧,用于记录整个活动的场面。实际拍摄时可以只取一侧的1到2个机位,即仅在1-3号之间选择或仅在4-6号之间选择。方框标出的A-D机位为中近距离的固定取景机位参考点,设置在活动场地的边沿,用于特定人物或场景的跟踪和特写拍摄。三角标出的a、b机位是可移动的拍摄机位,主要用于辅助拍摄固定机位因遮挡或难以移动等原因而无法展现的近距离场景。由于实际的活动场地并非规则的区域,以上机位的数量均可根据实际需求进行调整。这种针对大型场面的多种机位综合记录方式,可用于婚庆、竞技、礼仪等文化资源的拍摄,例如哈萨克族的“叼羊”活动、塔吉克族的婚礼等。

图7 大型场面的民俗活动拍摄机位分布示意图

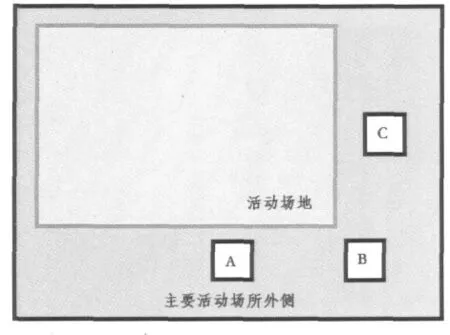

对于中小型场面的民俗活动,还可以采用仅由中近距离的固定机位组成的拍摄方式。如图8所示的机位分布形式。其中A、B、C可以是同种类型的摄像机组,分布在活动场地的外侧边沿。这种方法沿用了2D视频的机位分布方式,可选择图中的B机位作为全景机位,其余为中景,近景或特写的机位,适用于舞蹈、戏曲等形式的文化资源的拍摄,特别是有固定舞台的表演场所,例如朝鲜族的长鼓舞、佤族的清戏等。

图8 中小型场面的民俗活动拍摄机位分布示意图

针对民间手工艺的拍摄,可根据手工艺制作场所的大小选择上文介绍的多机位的分布形式,也可以采用单机位的拍摄方法。因为很多手工艺制作是由单人或少数人在较狭小的环境内完成的,拍摄重点也是制作的过程,多使用近景和特写,这种情况下选择合适的单个机位就可以满足拍摄需求。

3.2 拍摄机型的选用

根据上文的机位分布分析,不同的机位可选择不同的立体摄像机。在图7所示的大场合的活态文化资源采集过程中,1-6号机位通常采用水平支架的立体摄像机组,A-D机位可采用垂直支架的立体摄像机组[4]。从拍摄需求和性价比的角度考虑,摄像机可选用广播级以下,家用级以上的专业高清摄录一体机。例如SONY XDCAM EX系列的PWM-EX3(CMOS)、HDV系列的 HVR-Z5C/Z7C和HVR-S270C(CMOS)、AVC HD系列的 HXRNX5C/7C摄像机(CMOS)、松下AVCCAM系列的AG-HMC153MC(CCD)、P2HD系列的 AGHVX203AMC(CCD)摄像机、CANON的XF305摄像机(CMOS)等。对于可移动的a、b机位,小型一体化的双目立体摄像机是最好的选择。例如SONY AVC HD系列的HXR-NX3D1C手持式一体机(CMOS)和松下的 HDC—Z10000手持式一体机(CMOS)。

需要注意的是,使用垂直立体支架的摄像机组拍摄快速运动的人物或场面时,由于经过半透明镜的反射和透视作用,使用逐行扫描的CMOS镜头摄像机会产生不同步的情况,因此这时宜采用CCD的摄像机。如上文中提到的松下AG-HVX203AMC。

3.3 摄像机的基本参数

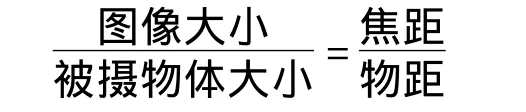

拍摄视频的过程中,同画面显示和处理相关的基本参数包括:摄像机的焦距、光圈和景深、电子快门、白平衡、增益等。焦距直接决定能拍摄的景物范围和图像的清晰程度,当成像画幅尺寸一定时,焦距值越大,视场角越小;当物距不变时,焦距约长,拍摄的影像尺寸越大。短焦距的摄像头通常称为广角镜头,具有较大的拍摄范围[5]。立体视频的拍摄在采用广角镜头时能产生最好的3D效果,但考虑到实际拍摄时的不同需求,采用包含广角、标准、中焦和长焦镜头在内的变焦镜头是更加实用的选择。拍摄中焦距的选择还可以根据以下公式来确定:

镜头的光圈起着限制进入镜头的入射光的作用,能够调节通光量,控制景深和不同环境下成像的清晰度。当焦距长,同时光圈增大时,可以获得较小的景深,产生突出被摄主体,虚化背景的效果。专业级别的摄像机一般都具有较大的光圈,如SONY HVR-Z7C的光圈在F1.6-2.8之间,不但能在低照度的场所发挥正常作用,还有利于背景的虚化。

电子快门的调节主要同被摄对象的运动速度相关。多数摄像机的正常快门速度为1/60秒,拍摄结果看起来和人眼的感觉一样,被摄对象快速运动的情况下会出现模糊现象。低速的快门用于制造特殊的效果,如用于拍摄快速运动物体会产生较长的拖拽和残影。高速快门能够及时的捕捉到快速运动的物体,但过高的快门速度会大幅度降低运动模糊,令画面之间产生不连贯的感觉。活态文化资源的采集过程中,可以根据被摄对象的运动情况选择快门,但需注意的是,在快门速度较高的情况下,由于曝光时间降低,入射的光通量较少,画面看起来会比低速快门时暗,因此需要选择明亮的拍摄场所,加强照明或者采用其他方法增加曝光,例如提高增益。此外,为避免因光源和记录速度不同步以及一些特殊的被摄场景(例如栅栏等条纹)而引发的频闪现象,快门速度也应当进行相应的调整。

数字视频中的增益就是通过电子的方式调亮画面,在黑暗的环境下能使画面变得明亮。但是会增加颗粒状的噪点,并且随着增益的增加变得越来越明显。因此在实际拍摄中增益不宜调得太大。

摄像机的白平衡功能就是通过把画面中的主要光线显示为正常的白光,从而补偿场景中光线的缺失。拍摄记录片和纪实性节目时,应当通过预置或者手动调节的方式保证记录色彩的准确性。例如在处于钨光或接近钨光的环境时,使用3200K的色温预置,在日光或接近日光的环境下采用5600K的预置。同白平衡对应的还有黑平衡的调节,用于精确地重现黑色。黑平衡的调节可以很长时间进行一次,但是一旦所处环境的光线发生改变,应当及时地调节白平衡[6]。

双目立体视频拍摄过程中,各类参数不但应满足采集内容的需求,还应当在两台摄像机间完成匹配调整,将左右画面拍摄出的由参数设置引起的差异降到最低。

3.4 立体视频拍摄的3D效果控制

为了恰当的展示拍摄对象的立体效果,在拍摄过程中需要对摄像机间距、会聚点等参数进行调节,还需要考虑观众在观看时的舒适度感受。实际上,除了根据理论值调节参数外,还应当实时观察拍摄出的立体合成视频,才能更好地控制观看效果。

1)摄像机间距调节

在立体摄像中,摄像机之间的间距是最重要的参数,通常用两台摄像机镜头间的间隔表示,称为立体基准(stereo base)。增大立体基准时,立体感增强,物距不变时观测到的物体变大;减小立体基准时,立体感减弱,物距不变时观测到的物体变小。在基本的双目立体摄像机构成中,该基准为人眼瞳距的65mm,此时拍摄距离摄像机2-10m左右的物体,能够得到自然的场景和立体显示效果[7]。在实际使用中,考虑到拍摄对象的距离和鉴赏画面尺寸等因素,立体基准也要随之改变。例如拍摄远处体积较大的对象时,不增大立体基准就会很难表现出立体感[8],而拍摄近处体积较小的对象时,如果不减少立体基准,会导致视差过大,产生失真的效果。

2)摄像机的会聚调节

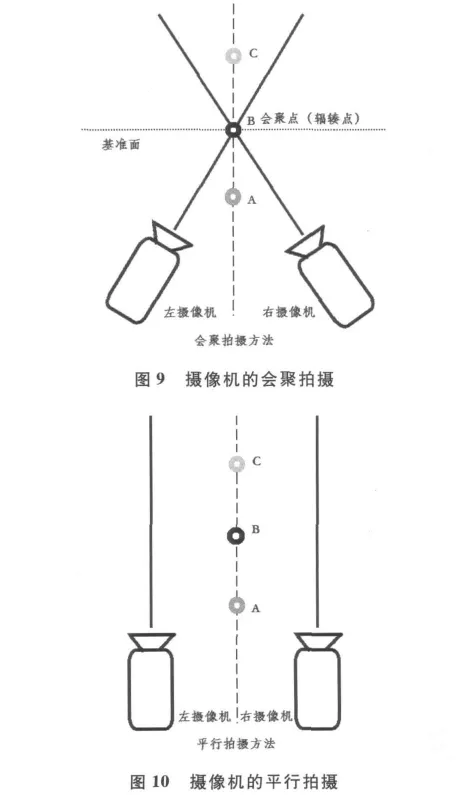

会聚指两台摄像机的朝向,也称作辐辏,两个摄像机光轴的结合点称为会聚点(辐辏点),包含会聚点的平面称为基准面,如下图9所示。基准面上的被摄物体将定位在显示屏表面上,而光轴结合点前的物体产生“出屏”的效果,结合点后的物体产生“入屏”的效果[9]。实际拍摄时,应当先确定将显示在屏幕表面的被摄体,例如图9中的B点,然后在被摄体上将左右摄像机的光轴重合,则位于A点处的物体会显示在屏幕之前,C点处的物体缩进屏幕内部。

会聚拍摄方法带来的问题是桶形失真,即由于摄像机都朝向内侧,在画面的两侧边缘,左右图像会出现垂直偏差。为了从拍摄上克服桶形失真的问题,可以采用平行拍摄的方法,如下图10所示。由于两摄像机的光轴不会相交,因此所有被摄到的物体都会出现在屏幕的前方。这种方法只能在后期制作时左右移动图像来人为设定会聚点,模拟会聚拍摄的情况来控制“飞出”的被摄对象的数量和位置,否则会因为长时间观看出屏效果而带来眼部的不适[7]。而后期重新设置会聚点的过程除了增加制作的工作量外,还会因为左右移动图像而损失一部分的画面信息。因此对于文化资源的采集,采用会聚拍摄,并在后期针对失真对象进行校正处理是一种更合适的拍摄方法。

3)视差和舒适度控制

在立体拍摄的过程中,通过变焦(水平视场角),立体基距,主要被摄对象距离的设定等,可以达到立体效果和舒适度兼容。

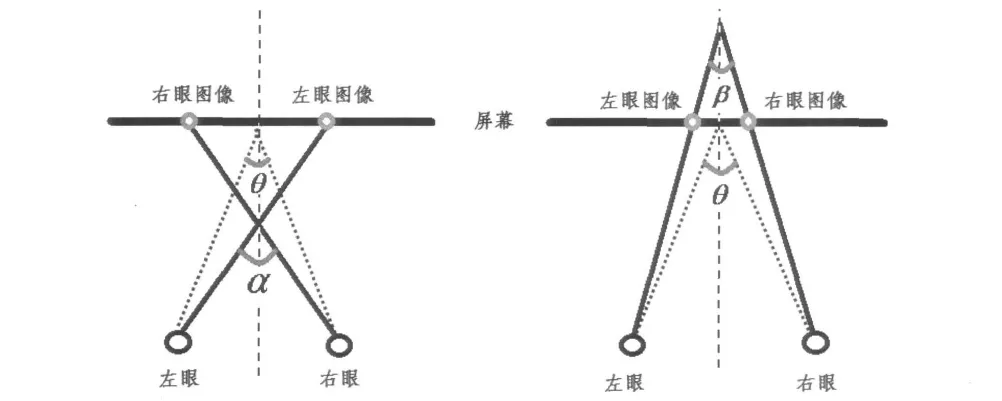

在观看3D效果时,过度的视差角度和视差纵深量会引发观察时的晕眩感和其他不适。根据日本3D国际财团的安全规定:为达到较舒适的观看目的,出屏效果(如下图11左所示)时视差角|α-β|≤1°,入屏效果(如下图11右所示)时视差角|β-θ|≤1°;同时出现在屏幕上的左右眼图像视差间距不大于瞳孔间距的65mm(儿童为50mm)[7]。在使用宽高比为16:9的显示器时,如果在相当于画面高度3倍的距离进行观看时,的视差角相当于画面宽度2.9%(约为3%)的水平视差。在实际拍摄时,可在监视器画面上叠加显示两眼的图像,实时观看并确保水平视差大小小于 3%[10,11]。

图11 视差角的安全量控制

立体视频在采集过程中还有很多需要改变镜头焦距的拍摄情况。一旦镜头的焦距发生变化,立体效果也会随之变动,因此需要控制焦距的变换情况。通常情况下,水平视角较小时,被摄物体所在的舒适区域较大,而使用长焦镜头时,随着焦距的增大,视场角逐渐变小,舒适区域也相应的变窄,而且由于立体基准的增加,容易出现过度视差的情况,还会使主体和背景之间的关系产生一种纸板效果[2]。因此使用长焦镜头拍摄时,应稍微减小立体基距,同时尽量拍摄会聚的基准面附近的物体。

4 结论

双目立体视频技术是一种较先进的视频采集记录方法,通过模拟双眼的双摄像机拍摄能够带来身临其境的临场感和更加直观、清晰的观察体验。采用双目立体视频拍摄技术进行活态文化资源的采集,有利于更好的记录我国宝贵的文化资源,保护濒危文化,同时,推动了文化领域的核心技术发展,符合国家“十二五规划纲要”提出的“创新文化内容形式,传承优秀民族文化,繁荣发展文化事业”的新要求。

本文根据活态文化资源的采集对象和基本需求,给出了双目立体视频采集系统的总体框架,并针对拍摄中机位分布,机型和设备的选用,摄像参数,3D效果控制方法等立体视频采集技术的重点问题进行了理论性的探讨。目前,国内的立体视频拍摄技术还处在一种持续发展的阶段,需要不断地引进新型的设备,探索更加合理的拍摄方案。将双目立体视频的拍摄应用于活态文化资源的采集,虽然已有3D电视和电影拍摄的一些成功案例,但仍需要针对这种具有特殊要求和较复杂的拍摄环境的采集方法进行深入的研究,拍摄中涉及的很多参数也需要在实际的操作中进一步的验证。

[1]H M Ozaktas,L Onural.Three-dimensional television capture,transmission,display[M].Springer,2007.

[2]B Mendiburu.3D电影制作:数字立体电影制作全流程[M].北京:人们邮电出版社,2011,7.

[3]孔斌.英国3DTV发展实录[J],中国数字电视,2012,5.

[4]薛兵,李世萍.江苏台3D电视制作探索与展望[J].广播与电视技术,2012,1.

[5]袁奕荣.电视摄像与高清摄像技术[M].上海:上海大学出版社,2009,12.

[6]傅东锋.数字电视节目录制规范与质量控制[J].影视制作,2012,1.

[7]韩伟.3D立体图像与立体摄像的基理[J].有线电视技术,2010,9.

[8]陈恩言,陆淑雯.三维立体成像原理、拍摄及再现简述[J].电视工程,2010,3.

[9]DMinoli.3DTV Content Capture,Encoding and Transmission:Building the Transport Infrastructure for Commercial Services[M].John Wiley& Sons,Inc,Hoboken,New Jersey,2010,9.

[10]韩伟.3D图像技术基础与应用(8)应用4:两眼式3D 摄像机[J].有线电视技术,2012,4.

[11]杨宇,郭远航,沈萦华.3D电视节目的防晕眩拍摄技术研究[J].数字视频,2011,8.