河南省2011年伤寒和副伤寒流行病学特征分析

潘静静 谢志强 康锴 穆玉姣 陈豪敏

2008~2010年河南省伤寒、副伤寒疫情处于较低水平,但2011年有上升趋势。根据“国家疾病报告管理信息系统”中的数据,2011年河南省伤寒、副伤寒居法定传染病发病率排序第23位。为了解河南省伤寒、副伤寒的流行特征,制定有针对性的预防控制措施,现对河南省2011年伤寒、副伤寒的疫情进行分析。

1 材料与方法

1.1 资料来源 通过中国疾病预防控制中心开发的“国家疾病报告管理信息系统”下载2011年1月1日~12月31日河南省报告的伤寒、副伤寒病例。

1.2 方法 应用Microsoft Excel整理数据,应用SPSS15.0软件,采用χ2检验和趋势检验进行不同时间、地区和人群伤寒、副伤寒发病率的比较和趋势分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

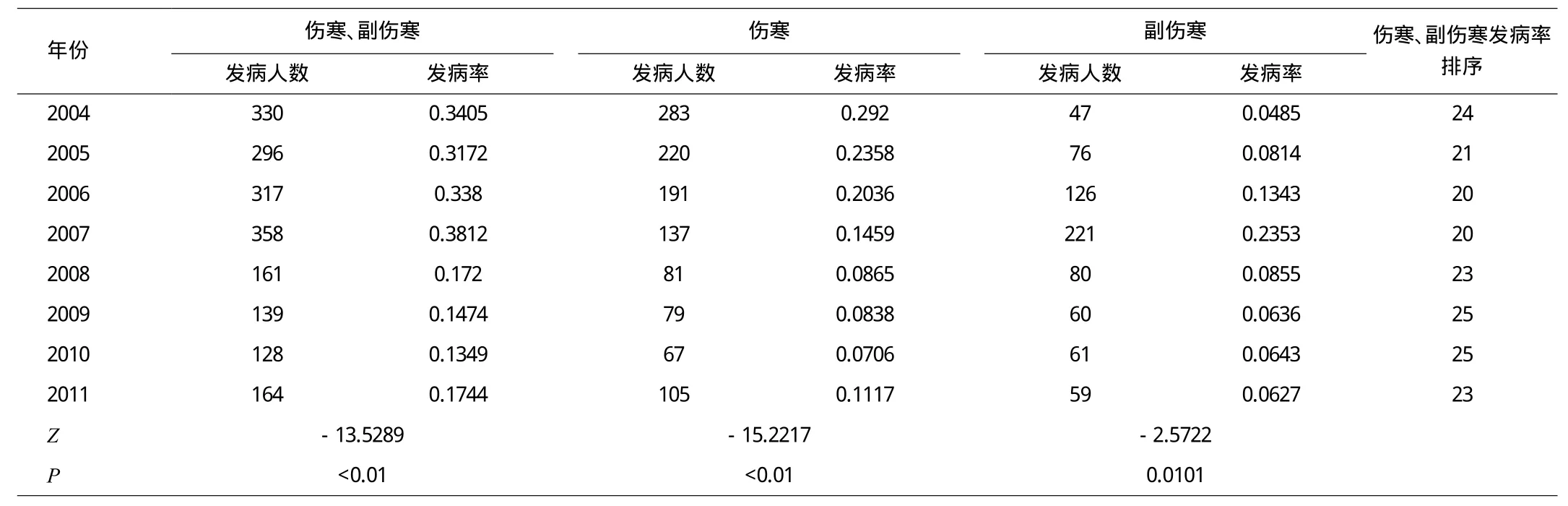

2.1 疫情概况 2011年河南省共报告伤寒、副伤寒病例164例,发病率为0.1744/10万,无死亡病例。其中伤寒105例,发病率为0.1117/10万;副伤寒59例,发病率为0.0627/10万。2004~2010年伤寒和副伤寒的发病率呈下降趋势,而2011年有所回升,见表1。

表1 河南省2004~2011年伤寒、副伤寒发病人数及发病率

2.2 时间分布 2011年河南省伤寒和副伤寒发病人数从4月份开始明显增加,7、8月份形成发病高峰,9月份发病迅速减少,1~12月份发病率波动在(0.0053~0.0308)/10万,发病率的时间分布趋势有统计学意义(Z=124.9258,P<0.01)。

2.3 地区分布 鹤壁市和济源市未报告伤寒副伤寒病例,其他省辖市均有发病,发病率的地区分布差异有统计学意义(x2=110.3717,P<0.001)。发病率排在前5位的省辖市为郑州(0.5101/10万)、三门峡(0.4924/10万)、焦作(4520/10万)、漯河(0.1965/10万)和平顶山(0.1835/10万);发病率较低的省辖市为安阳、南阳、濮阳、许昌和商丘。

2.4 人群分布 男性伤寒、副伤寒发病97例,女性发病67例,男女比为1.85:1,男女发病率分别为0.2042/10万和0.144/10万,差异有统计学意义(χ2=4.884,P=0.0271)。伤寒、副伤寒发病人数较多的年龄组为5岁以下儿童和青壮年,发病率较高的为5岁以下儿童,以0~年龄组最高,为1.2289/10万,随后随着年龄的增加发病率呈下降趋势,在9~70岁之间处于相对平稳的状态,35~年龄组稍有增高,发病率的年龄分布趋势有统计学意义(Z=-6.9361,P<0.001)。伤寒、副伤寒病例主要分布在农民、散居儿童和学生中,分别为57例、56例和12例,占所有病例的76.22%。

3 讨论

伤寒、副伤寒是《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病,具有潜伏期长、传播途径多、传染性强、易复发、并发症多、疾病负担重等特点,是较难控制的肠道传染病之一[1]。一旦某个地区发生疫情后,易在当地形成较长时间的流行[2]。

河南省伤寒、副伤寒的流行波动很大,发病率由50年代的14.39/10万上升到60年代130.80/10万,1962年发病率高达236.3/10万,全年发病116 738例,位居全国之首。1964年以后伤寒发病开始出现了大幅度的下降,到1982年发病率均不超过37.59/10万。90年代,伤寒副伤寒的发病率基本控制在(1.75~0.64)/10万,暴发疫情偶然发生在卫生条件差的特殊人群中。2000年以后疫情一直控制在0.64/10万以下。2011年我省共报告伤寒、副伤寒病例164例,发病率为0.1744/10万,无死亡病例,发病率在连续下降的情况下,于2011年有所回升,这需要引起相关部门的高度重视,进一步调查可能的影响因素并采取有效的防控措施。其中,伤寒疫情比较稳定,副伤寒疫情波动较大,登封市甲型副伤寒疫情一直在相对较高位置上徘徊,需要引起警惕。

我省2011年伤寒、副伤寒的发病高峰在7、8月份,主要集中在夏秋季节,这与很多研究一致[3-5]。除了鹤壁市和济源市之外,其他省辖市均有病例发生,发病率较高的地区主要在郑州、三门峡和焦作等地,可能是与这些地区部分农村还未使用自来水,仍习惯将山水、河水、井水等作为主要的生活用水有关,亦可能与不同的地质及气候因素有关[6]。男性发病率高于女性,可能是由于男性卫生习惯较差,有更多的感染机会。发病人数较多的年龄段为5岁以下儿童和青壮年,病例主要分布在农民、散居儿童和学生中,可能是由于农民受经济、环境卫生条件的限制和文化因素的影响,有喝生水、饭前便后不洗手的不良习惯;散居儿童还未达到入托年龄,体抗力较低,且很难有良好的卫生习惯;学生有吃零食和在外聚餐的习惯;青壮年接触不安全饮用水和食品的机会较多,因此,这部分人群感染机会大大增加。因此,应关注这些高发地区和高发人群,有针对性地采取防控措施。

伤寒、副伤寒的流行和暴发主要是由于饮用水和食物污染引起的[7],因此,应进一步加强重点流行地区改水改厕工作,确保群众用上安全卫生的饮用水,并提供安全的食品,做到“三管一灭”,这是最根本的防治措施。此外,要加强疫情监测,提早发现病例,控制传染源,且加强对慢性带菌者的监测与管理,禁止其从事与餐饮有关的职业;并提高健康教育力度,提倡搞好环境卫生,改变不良的个人卫生习惯,是预防控制伤寒流行的重要措施。

[1]童卫胜,单宇敏.2002-2008年浙江省临安市伤寒副伤寒流行特征分析[J].疾病监测,2009,24(5):349-350.

[2]刘晓青,冯子健,张静.伤寒副伤寒防控对策研究[J].疾病监测,2008,23(1):56-58.

[3]林玫,唐振柱,董柏青,等.1993~2002年广西伤寒、副伤寒流行特征及防治对策分析[J].华南预防医学,2003,29(8):10-12.

[4]郑琳.杭州市西湖区1997~2006年伤寒副伤寒流行特征分析[J].浙江预防医学,2007,19(1):26-28.

[5]苏美芳,应旭华,刘灿磊,等.2005~2007年浙江省玉环县伤寒疫情及监测结果分析[J].疾病监测,2008,23(6):355-357.

[6]张振开,黄运能,黄少新,等.伤寒副伤寒与气象及地质因素关系的BP神经网络模型研究[J].预防医学情报杂志,2009,25(3):201-203.

[7]刘晓青,王子军,张静,等.伤寒副伤寒防控对策措施研究进展[J].中国公共卫生,2008,24(10):1268-1269.