原型范畴观视角下的道歉言语行为研究

向 菁

(华中师范大学 外国语学院,湖北 武汉 430079)

原型范畴观视角下的道歉言语行为研究

向 菁

(华中师范大学 外国语学院,湖北 武汉 430079)

原型范畴观是一种在语言研究中有深远影响力的概念构建模式。本文选取道歉言语行为为研究内容,旨在把握道歉言语行为的原型范畴特点,将原型范畴观运用于对言语行为的实际探索中。

原型范畴观;道歉言语行为;道歉策略;语用学

范畴化能力是人类认识世界的重要能力之一,它帮助人们在脑中建立起了以概念范畴为结构的客观世界。建立在对传统范畴观的批判基础上的原型范畴观有着深厚的哲学、人类学和认知心理学基础,是认知语言学中最重要的范畴理论之一。原型范畴观已被广泛应用于词汇、语法、句法及语音的分析中,本文即旨在利用原型范畴观的基本观点对道歉言语行为进行范畴化分析。

一、原型范畴观理论概述

传统范畴观认为范畴之间有着清晰的界线且范畴成员间彼此平等。这种观点自阿里士多德时代即开始盛行并被广泛认可(Taylor,1995:21-29)。实用主义哲学家维特根斯坦首先对此发起了挑战。他以[GAME]范畴为例,论证了范畴成员边界的模糊性,提出范畴是以家庭相似性(family resemblances)为基础建构起来的。家族相似性指明范畴就像一个大家庭,家庭成员个体间有至少一个或多个相同点,但所有成员间没有或很少同时具有相同点,从而辩驳了传统范畴观以必要充分条件为特征的范畴概念(2009)。

随后,Rosch & Mervis通过范畴归类等心理语言学研究为原型范畴观奠定了基础,证明了范畴内成员地位的不相等,范畴内既有最具代表性的成员,又有最不具代表性的成员,因而范畴里有原型成员和边缘成员之分。原型是范畴内的典型代表,范畴内的其他成员在不同程度上与原型成员拥有家族相似性(1975)。

二、道歉言语行为

道歉是言语交际中一种重要的礼貌言语行为。此前众多学者从各个方面对其进行了分析。Olshtain和Cohen(1983)在反复观察和实验的基础上提出了五种道歉策略,得到了学界较广泛的认可。Holmes在 Apologies in New Zealand English(1990)中强调了道歉的补救功能,进而提出了道歉的四个基本策略:明确道歉、解释澄清、承担责任、承诺自制。

Searle指出,言语行为是话语所提及的某个功能或行动,可分为直接言语行为和间接言语行为。直接言语行为是指一个人直接通过话语形式的字面意义来实现其交际意图,间接言语行为是指通过某一言外行为来做另一件言外行为。其中,间接言语行为又可分为规约性言语行为和非规约性言语行为(1975)。言语行为的规约性是指“某个语言形式实施某种言语行为的固化程度”(Marmaridou,2000:216)。规约性言语行为是通过固定的言语形式表现的,为人们普遍接受,而非规约性言语行为则受制于其所在语境的限制,更复杂、更具有不确定性。

综合上述研究,道歉言语行为亦可分为两种,即直接道歉言语行为和间接道歉言语行为(包括规约性道歉言语行为和非规约性道歉言语行为)。

三、道歉言语行为的范畴化分析

依据上述对道歉言语行为的分类,本文采用Holmes的四项道歉策略,试图通过实例来分析道歉言语行为的范畴特征。

(一)直接道歉言语行为

在直接道歉言语行为中,说话者采用直接而明确的话语来表达歉意,是道歉言语行为中最常见的一种。例如:

(1)王大夫,真是对不起您,这样大的风雪,黑更半夜把您惊动起来。——管桦·《女民警》

(2)"No, I'm sorry, Jane," she said, looking at me as ifI was a rat on the floor.——Charlotte Bronte·Jane Eyre

例句(1)、(2)中,说话者都采取了明确的道歉表达式陈述歉意,如中文中常见的“对不起”、“抱歉”,英文中常见的“sorry”、“apologize”等。这类表达在道歉基本策略中只采用了“明确道歉”一条,话语直接明了,语用功能单一,因而听话者可以在听到此类表达的当下,不经思考地了解说话者的歉意。由此可见,直接道歉言语行为是道歉言语中最强势的一类,是道歉言语范畴中最具有代表性的成员,是道歉言语的原型成员。

(二)规约性道歉言语行为

在规约性道歉言语行为中,说话者采用固定的言语形式表达歉意。除“明确道歉”这一基本策略外,说话者还会根据不同情境使用“解释澄清”、“承担责任”、“承诺自制”这三项策略。例如:

(3)萍:(忙走至四凤前)四凤,我对不起你,我实在不认识他。——曹禺·《雷雨》

(4)大师傅对我,有养育之恩,我现在打伤你这是大逆不道。我刚才用左手打伤你,我现在把它斩下来,向大师傅谢罪。——金庸·《射雕英雄传》

(5)我错了,我向你道歉,我不会了。——王朔·《我是你爸爸》

上述例句中,说话者都用清晰的道歉表达式陈述了自己的歉意,并在“明确道歉”这一原则以外运用了其他道歉策略,如:例(3)中,说话者对造成冒犯的原因进行了澄清;例(4)中,说话者在道歉的同时申明了自己对冒犯造成的责任,对被冒犯者提出了补偿;例(5)中,说话者道歉后进一步承诺将避免再犯。说话者在完成规约性道歉言语行为时,除了表达歉意,还表述了解释原因、承担责任、提供补偿等其他话语。这些话语除完成了各自的语用功能外,其语用功能更侧重于辅助说话者更好地表达歉意。因而规约性道歉言语行为尽管具有多重语用功能,其重心仍在于表达说话者的歉意。因此,规约性道歉言语行为亦属于道歉言语范畴。在此言语行为中,说话者采用了明确的道歉表达式,听话者不须做出推理努力即可了解说话者的歉意,同时说话者还在原本的道歉表达外附加了其他的信息,如原因、补偿等,因而较之形式目的单一的直接道歉言语行为这一原型成员,规约性道歉言语行为具有多重语用功能,属于道歉言语范畴中的较具代表性成员。

(三)非规约性道歉言语行为

在非规约性道歉言语行为中,说话者舍弃了明确的道歉表达式,其致歉的目的通过其他言语实现。这些话语往往运用了道歉基本策略中的“解释澄清”、“承担责任”和“承诺自制”。如:

(6)董炎:呀,路路,还生我的气?今天都怪我不好。——老舍·《结婚一年间》

(7)忘记女友生日的男士对女友说:我最近太忙了。

(8)迟到的学生对老师说:老师,我保证以后再也不迟到了。

例(6)中,说话者即通过“承担责任”来表达歉意,求取对方原谅;在例(7)中,说话者通过“解释澄清”冒犯的原因来完成致歉的语用目的;例(8)中,说话者则通过“承诺自制”、下不为例来实现道歉行为。

非规约性道歉言语行为在实现致歉这一语用功能时,须结合具体语境才能使听话者顺利了解说话者的歉意。较之直接和规约性道歉言语行为,非规约性道歉言语行为中的听话者须结合更多的语境背景才能理解说话者的歉意,由此产生误解的几率也远高于在上述两种言语行为中。如例(7)中,说话者的言辞在无语境背景的情况下,亦可视作是说话者为“忘记女友生日”找借口,又或是对“忘记”这一事情本身并不在意,此时说话者的歉意就无法顺利地传递给被冒犯者。因而,在以直接道歉言语行为为原型的道歉言语范畴中,非规约性道歉言语行为属于较不具代表性的成员,是该范畴中的边缘成员。

结合上述分析,我们可以得出以下结论:

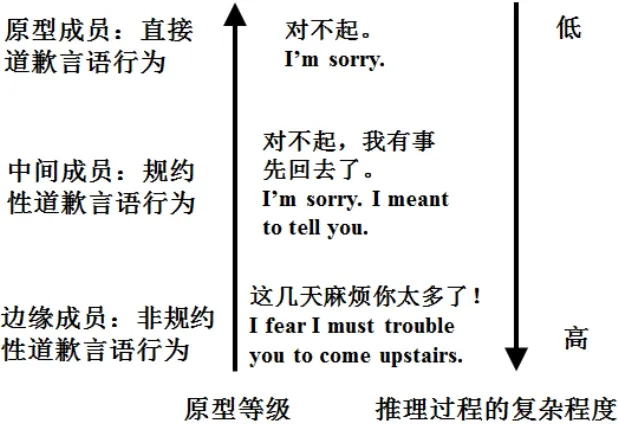

道歉言语行为形成了一个以直接道歉言语行为为原型的原型范畴。在原型中,说话者的话语意义单一,听话者无须推理即可近乎本能地理解说话者的本意。而随着原型成员至边缘成员的过渡,听话者为了解语义而做出的推理也逐渐变得越来越复杂。在边缘成员,即非规约性道歉言语行为中,由于听话者为理解语义须掌握较多的语境背景,有时可能会出现由此造成的一些误解,因而在一定情况下,非规约性道歉言语行为的致歉功能并未能实现,道歉话语范畴也由此呈现出边缘模糊的特点。

道歉言语行为的范畴化图示

四、结语

言语行为一直以来都是语言学家研究的热点。前人从各个角度对言语行为进行了广泛而深入的研究。本文摘选了常见的道歉言语行为,创新性地尝试从认知语言学的角度利用原型范畴理论对其进行分析,证明了道歉言语行为是一个边缘模糊、以直接道歉言语行为为原型、其内部成员具有不同等级的原型范畴。由此验证了原型范畴观对言语行为研究的实际操作意义,及其对语言研究的普遍指导意义。道歉言语行为的范畴化研究亦有助于弥补和完善现有对言语行为和原型范畴观的探索。

[1] Holmes, J. Apologies in New Zealand English[J]. Language in Society, 1990,(2).

[2] Marmaridou, S.S.A. Pragmatic Meaning and Cognition[M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2000.

[3] Olshtain, E. & Cohen, A. D. Apology: A speech-act set.[A] In Wolfson, N & Judd, E(eds)Sociolinguistics and Language Acquisition[C]. Rowley, MA: Newbury, 1983.

[4] Rosch, B. & Mervis, C.B. Family Resemblances: Studies in the Internal Structure of Categories[J]. Cognitive Psychology, 1975,(4).

[5] Searle, J.R. Indirect Speech Acts[A] In Cole, P. & Morgan, J.R.(eds)Syntax and Semantics 3: Speech Acts[C]. New York: Academic Press, 1975.

[6] Taylor, J.R. Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2003.

[7] 李军. 道歉行为的话语模式与语用特点分析[J]. 语言教学与研究,2007,(1).

[8] 维特根斯坦. 哲学研究[M]. 北京:商务印书馆,2009.

A Study on the Speech Act of Apology from the Perspective of Prototype Theory

XING Jing

Prototype Theory is a new model of categorization which has a profound impact on the linguistic research, covering lexicology, grammar, syntax, phonetics etc. Focusing on the speech act of apology, this paper is aiming at its prototypical features as well as the practical exploration of speech act in the view of Prototype Theory.

Prototype Theory; the speech act of apology; apology strategy; pragmatics

H31

A

1008-7427(2012)09-0101-02

2012-05-30