从报告到公开,官员须“守白”

文/沈栖

风云杂谈

从报告到公开,官员须“守白”

文/沈栖

国务院日前召开的第五次廉政工作会议传递出强化领导干部监督的重要信息,其一便是:今年将要“研究推进领导干部报告个人有关事项在一定范围内公开”。

作为党内监督的一项重要内容,领导干部报告个人有关事项的制度实施已有些时日了。1997年,我国就颁布实施了《关于领导干部报告个人有关事项的规定》,历经两次修订完善,2010年5月新颁布的《关于领导干部报告个人有关事项的规定》,将住房、投资、配偶子女从业等内容列入其间。

近两年的实践证明,这一规定在一定程度上起到了制约权力、监督官员的积极作用。将领导干部个人有关事项从“报告”延伸至“公开”,这一跨越使得领导干部更为“透明”,我国的反腐倡廉工作也随之提升了一步。其道理极为浅显:“报告”仅是领导干部将自己的有关事项向组织或上级部门陈述,而“公开”面对的则是社会公众。如果说前者是党内监督的一个举措,那么,后者便是社会监督的题中之义。

领导干部如实报告有关个人事项,定期接受组织审视,这对清除党内“细菌”,防止“带病提拔”,无疑是一项防范性措施。

近年来,随着民主政治的进展,公众对领导干部个人有关事项的知情需求、监督需求与日俱增。但是,客观而论,由于缺失“公开”的程序,公众知晓领导干部有关事项的渠道并不畅通,监督效果甚微。这从一些落马的贪官“忏悔书”中所袒露的“我在台上谁能监督、谁敢监督”之类心迹也能提供些许证据。

或曰:领导干部也是人,他也有保护个人隐私的权利。这是一种混淆视听的说法。无须论证,作为基本人权之一,隐私权确实是受法律保护的权利。倘从自然人的角度视之,领导干部也有隐私,他的隐私权自然要得到法律的保护。但是,当他以领导干部身份出现在社会的公共领域,便有了“公众人物”的属性,其某些隐私就不再是私密了,如当年克林顿的风流轶事并不因为是其隐私而拒绝曝光。西方国家似乎已形成一个共识:当公众人物和政府官员的隐私权与民众的知情权发生矛盾时,多以尊重民众知情权为主。这体现的是权利与义务对等的原则,因为公众人物或政府官员比普通人占有更多的社会资源,理应比普通人承担更多的社会义务。

行笔于此,我的脑海里忽而跳跃出“守白”两字。“守白”一词出自《庄子·人间世》的“虚室生白”,意为保持空明的心境,后引申为恪守清白、保持清廉,并成为我国传统文化中的为官之道(历朝历代的官场是否遵循之,那是另一码事)。宋代岳飞曾写铭文:“坚持守白,不磷不缁”(磷、缁意指黑色),表达了自己坚守操守、保持清廉的志向。封建社会的官场,因为不存在一套科学的、切实

可行的旨在规范和监督各级官员清廉的规章制度,所以,“守白”者也就如岳飞等少数官员的个人行为。

随着历史的进步和社会的发展,公众对领导干部寄予了更高的要求,“守白”自是最基本的准则。试想,一个手脚不干净的官员能在多大程度和多大诚意上“为人民服务”,或曰“执政为民”?如今领导干部公开自己的个人有关事项,替自证“守白”多了一条路径,相信一身正气、两手清风的领导干部是决计不会存有半点的犹豫和一丝的顾忌。

国务院新规定领导干部有关个人事项从报告到公开的制度,确实是个好兆头,但要兑现之还有很多具体的操作问题,诸如在哪个范围公开?公开相隔多长的时段?报告不实如何处置?不予公开如何追究责任?等等,公众期待可操作性的细则自是情理之中的事儿。

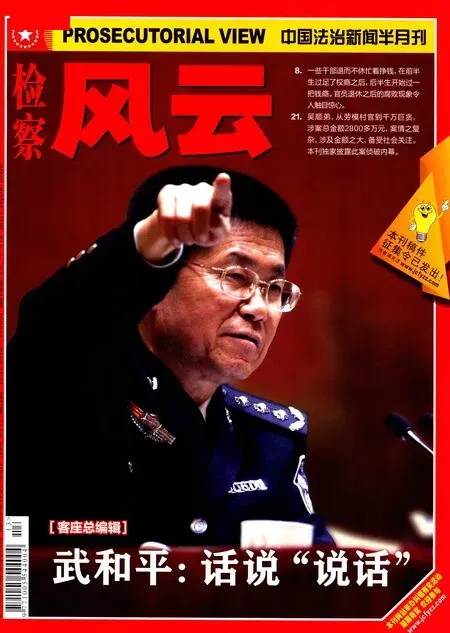

图:陆小弟 编辑:程新友 jcfycxy@sina.com