自我和谐、创伤经历和家庭环境对大学生强迫症状的影响

张 雯 张日②△

自我和谐、创伤经历和家庭环境对大学生强迫症状的影响

张 雯①张日②△

目的 考察自我和谐、家庭环境、童年创伤经历这3个因素对个体强迫症状的影响程度。方法 对471名被试进行问卷施测,并对30名强迫症状突出的被试进行深度访谈。结果 自我与经验的不一致是影响强迫症状最重要的因素(t=9.07,P<0.001);家庭环境的不同因素对强迫症状影响不同(组织性t=23.85,P<0.001;控制性t=3.54,P<0.001;情感表达t=22.51,P<0.05;成功性t=2.35,P<0.05);童年期创伤性经历对强迫症状的发生发展有显著影响(情感虐待t=4.5,P<0.001;身体忽视t=2.20,P<0.05)。结论 对强迫症状起作用的依次是自我和谐、创伤经历和家庭环境。

心理临床与健康;大学生;回归分析;强迫症;影响因素

强迫症有关童年期创伤的研究是创伤研究的一个重要部 分。Elliott等人发现,大部分强迫症患者都曾报告有过创伤经验。Leonardo等人在其研究中指出,创伤在强迫症的发生发展中起到重要作用。Christine等人的研究表明,强迫症与儿童期的躯体虐待或性虐待历史有关系。Carol等人的研究也证实了这一点,儿童期创伤,特别是情感创伤,在强迫症状的发生发展中起到重要作用[1]。D inn进一步指出,儿童期虐待或忽视,是强迫症状发展的一个危险性因素[2]。曹文胜的研究表明,情感虐待、性虐待、情感忽视和躯体忽视是强迫症(OCD)与人格障碍共病患者发病的危险因素[3]。早在弗洛伊德的论著里就开始关注家庭环境与强迫症状之间的关系问题[4]。王贵山等人的研究发现,与正常对照组相比,强迫症个体存在多方面的不良教养方式,他们的父母较控制组的父母对子女缺乏情感温暖、理解、信任和鼓励,但却有过多的惩罚、拒绝和偏爱等,这些不良因素在强迫症的发病中起着非常重要的作用[5]。关于强迫症近期的理论研究表明,自我情感结构是导致个体容易发展强迫症状的潜在因素[6]。Guidano指出那些容易患有强迫症状的个体常常对自我价值持有高度的矛盾信念,特别是有关人品道德和是否可爱等方面[7]。闫俊等人的研究发现,强迫症患者的自我不和谐性高、灵活性低、刻板性高[8]。

尽管前人从多个方面探讨了创伤经历、家庭关系和自我矛盾与强迫症状的各自关系,但3个因素对强迫症状的影响程度及相互关系并不是很清晰,自我矛盾是否如Guidano所言是强迫症个体的核心症状等观点还需要进一步验证。针对强迫症自我的治疗能否成为治疗强迫症的有效方法还需要更多理论方面的探讨和数据的支持。

1 对象与方法

1.1 研究一:问卷测查

1.1.1 对象 随机选取北京市内3所大学的本科生作为施测对象。共发放问卷500份,回收495份,删除有规律作答问卷10份,不完全作答问卷14份,最后剩余471份有效问卷,有效率94.2%。有效被试中男性283人,女性166人,缺失数据22人。一年级76人,二年级199人,三年级93人,四年级60人,缺失数据43人。

1.1.2 方法

1.1.2.1 Padua量表(P I) 由意大利学者Sanavio编制,用于强迫症症状的自我评定。钟杰等人将Padua量表引进中国,以大学生为样本,发现P I具有合格的信度(总分及分维度的a系数均在0.83以上,重测信度在0.83以上)及良好的结构效度[9]。该问卷为5分制问卷,计分方式为0~4分。

1.1.2.2 童年期创伤性经历问卷(CTQ-SF) 由美国临床心理学家Bernstein等1996年编制的用于评估儿童期创伤性经历的自陈式问卷。问卷包含5个因子:情感虐待、躯体虐待、性虐待、情感忽视和躯体忽视,赵幸福将其译成中文。傅文青等人的研究表明,量表的5个因子模式符合原量表的理论构想,构想效度较好[10]。

1.1.2.3 家庭环境量表中文版(FES-CV) 由Moss等1981年编制,共设90道是非题,需要大约30分钟完成。该量表分为10个分量表,分别评价10个不同的家庭社会和环境特征。该量表的重测信度在0.55~0.92之间。

1.1.2.4 自我和谐量表(Self Consistency and Congruence Scale) 本量表根据Rogers提出的7个维度设计,由治疗者的主观评定变为病人的自我报告。共有35个项目,使用1~5的等级评分。经因素分析得到3个分量表:自我与经验的不和谐、自我的灵活性及自我的刻板性。本量表既可以作为评估心理健康状况的一般工具,也可用于心理治疗研究和实践的疗效评估。

1.2 研究二:个案访谈

1.2.1 对象 将参与研究一的471名被试的P I总分按照由高到低排序,取前15%。对所选取的70名高分组被试进行电话访谈,选取有求助或渴望倾诉的意向并且自愿参与研究二的被试。最终确定男生17名,女生13名共30名,参与者均为在校大学生,平均年龄20.45岁。

1.2.2 方法 对30名被试进行一对一半结构访谈,了解被试有关家庭环境、成长经历及自我评价方面的信息。在征得被试同意下,访谈过程进行录音,作为分析材料。

1.3 统计处理

使用SPSS 15.0等统计软件对数据进行t检验、方差分析、回归分析等统计方法,。研究者将每位被试20分钟访谈录音转录,对文本进行编码分析。

2 结 果

2.1 对大学生强迫症状的分析

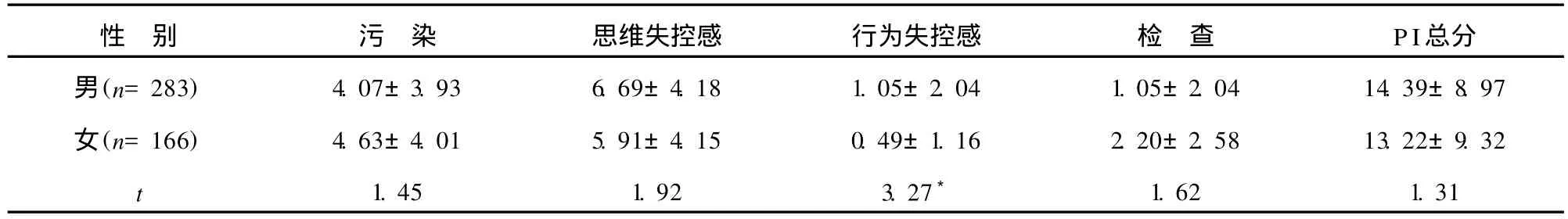

对强迫症状的总体状况分析表明,大学生P I总分、思维失控感和检查2个维度的得分处在中等程度,污染和行为失控感2个维度得分处在轻度,具体分值见表1。

不同性别之间的比较显示,除了行为失控感维度男生显著高于女生之外,其他维度及P I总分均没有显著的性别差异。这与强迫症流行病学的研究结果略有不同,后者认为女性的发生率要高于男性,但是与钟杰等人的结果相同,即在大学生群体中,强迫症状总分没有显著的性别差异[9]。

表1 不同性别之间强迫症状的比较(xs)

表1 不同性别之间强迫症状的比较(xs)

注:*P<0.05,* *P<0.01,* * *P<0.001,下同

性 别 污 染 思维失控感 行为失控感 检 查 PI总分男(n=283) 4.07±3.93 6.69±4.18 1.05±2.04 1.05±2.04 14.39±8.97女(n=166) 4.63±4.01 5.91±4.15 0.49±1.16 2.20±2.58 13.22±9.32 t 1.45 1.92 3.27* 1.62 1.31

2.2 对大学生强迫症状影响因素的综合分析

自我和谐、家庭环境、童年期创伤性经历与大学生强迫症状的回归分析,在相关分析的基础上,进一步进行回归分析,把自我和谐、家庭环境和童年期创伤性经历因素中与强迫症状相关显著的子维度作为自变量,使用逐步回归法分别对强迫症状进行回归分析。

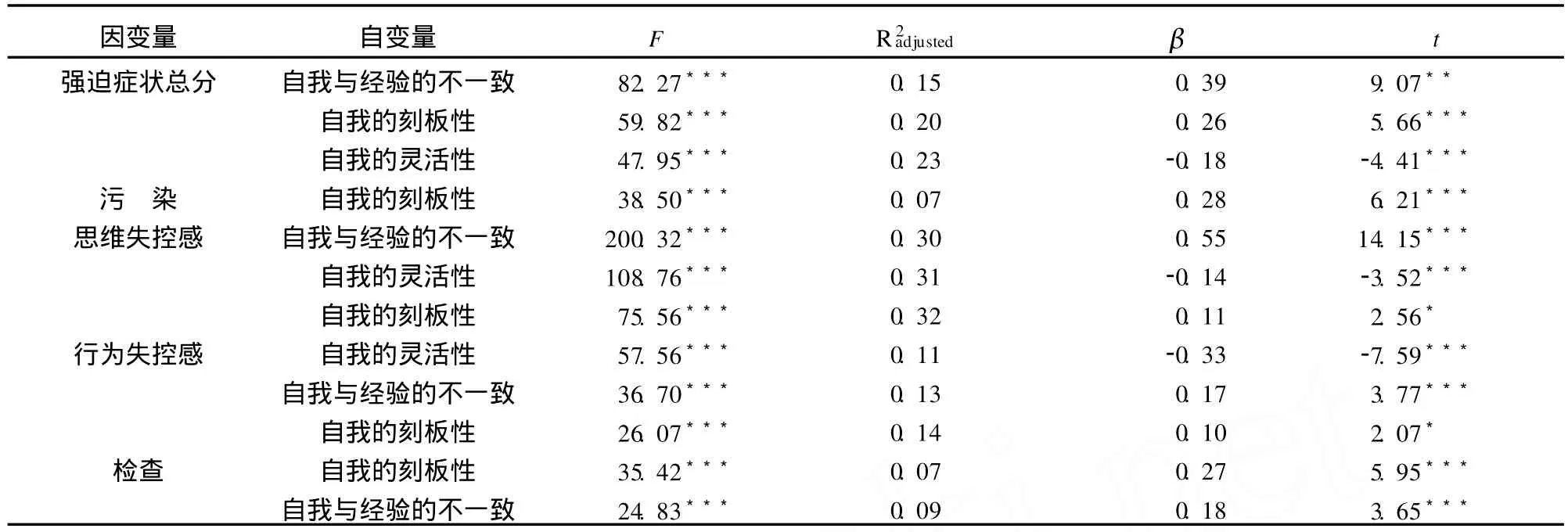

2.2.1 自我和谐与强迫症状的回归分析 分别以强迫症状的总分及各子维度为因变量,以自我和谐量表的3个子维度为自变量进行回归分析(见表2),结果发现:自我与经验的不一致、自我的灵活性和自我的刻板性对强迫症状总分、思维失控感以及行为失控感都回归显著。此外,自我的刻板性对污染回归显著,自我的刻板性和自我与经验的不一致对检查回归显著。

表2 自我和谐与强迫症状的回归分析

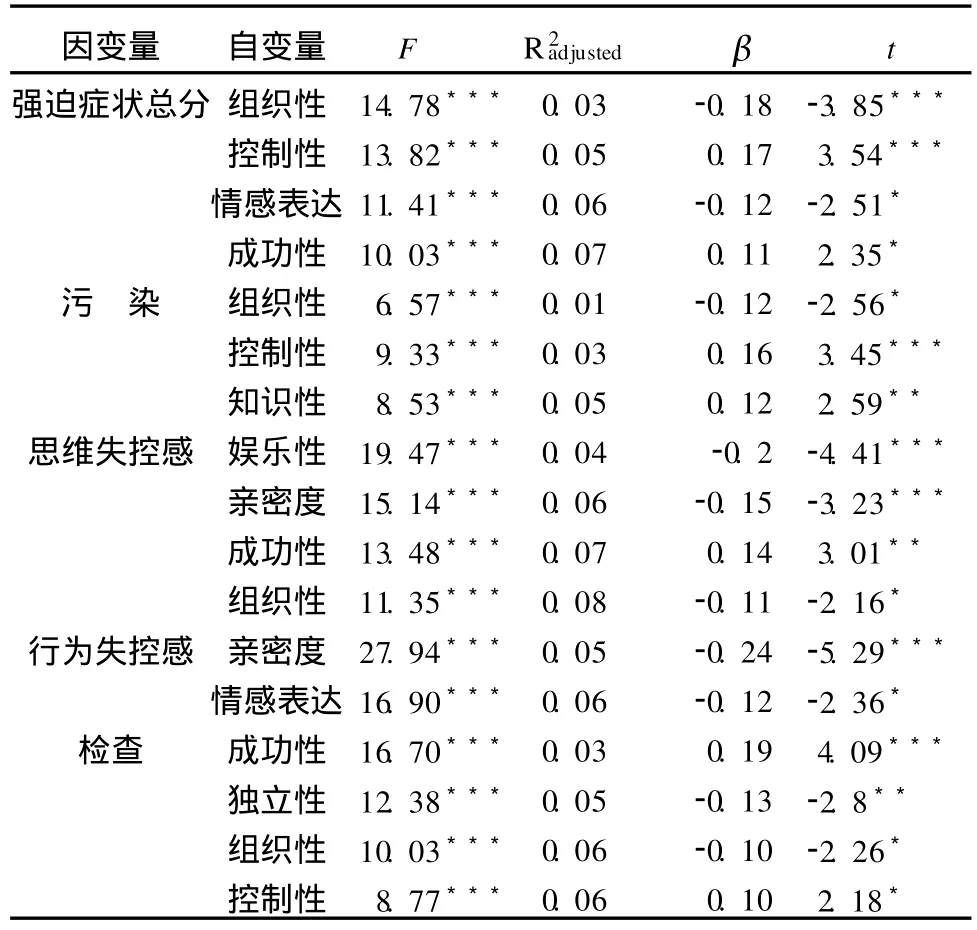

2.2.2 家庭环境与强迫症状的回归分析 分别以强迫症状的总分及各子维度为因变量,以家庭环境量表的10个子维度为自变量进行回归分析(见表3),结果发现:家庭环境中组织性和控制性对强迫症状总分、污染、检查回归显著,情感表达对强迫症状总分和行为失控感回归显著,亲密度对思维失控感和行为失控感回归显著,成功性对强迫症状总分、思维失控感和检查回归显著,娱乐性对思维失控感回归显著,知识性对污染回归显著,独立性对检查回归显著。

表3 家庭环境与强迫症状的回归分析

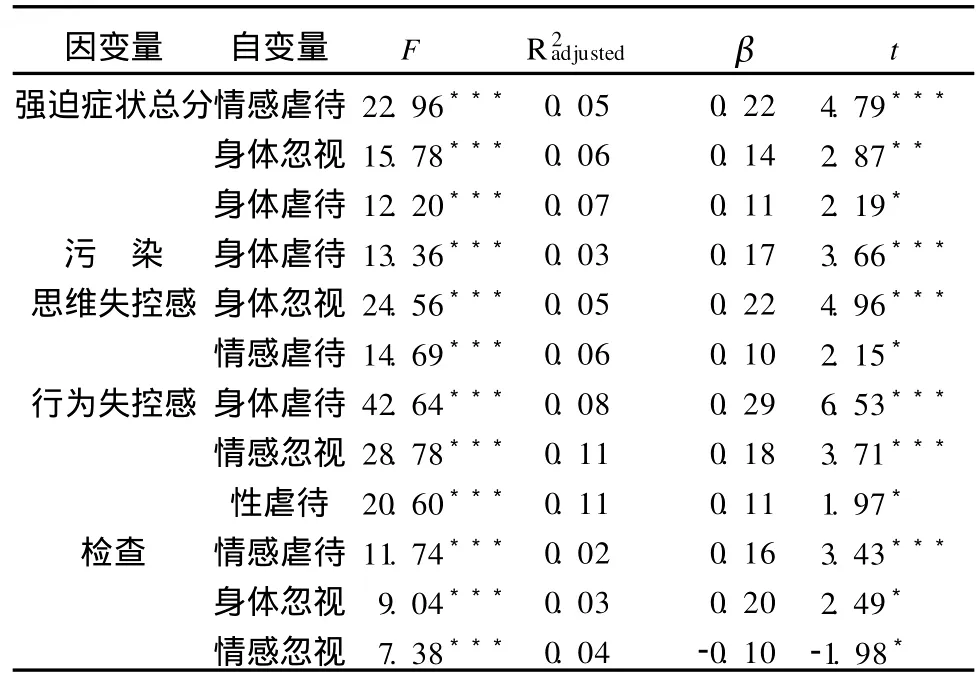

2.2.3 童年期创伤性经历与强迫症状的回归分析 分别以强迫症状的总分及各子维度为因变量,以童年期创伤性经历量表的5个子维度为自变量进行回归分析(见表4),结果发现:情感虐待和身体忽视对强迫症状总分、思维失控感和检查回归显著,情感忽视对行为失控感和检查回归显著,身体虐待对强迫症状总分、污染和行为失控感回归显著,性虐待对行为失控感回归显著。

表4 童年期创伤经历与强迫症状的回归分析

2.2.4 自我和谐、家庭环境与童年期创伤性经历与强迫症状的总回归分析 分别以强迫症状总分及4个子维度为因变量,以自我和谐、家庭环境和童年创伤性经历中在上述单个回归方程中回归显著的子维度为自变量,采用逐步回归法进行多元回归分析(见表5),结果发现:在对强迫症状总分的回归方程中,自我和谐的3个子维度均回归显著,其中,自我与经验的不一致影响最大,贡献率为15%。童年期创伤性经历的2个子维度情感虐待和身体忽视回归显著。而在单独回归中有回归效应的家庭环境子维度均不显著。

2.3 被试访谈资料分析

2.3.1 被试关于成长经历中的关键事件 让被试回忆其成长过程中对自己影响很大、难以忘怀的一段经历,对事件发生的时间、地点、起因、过程和结果进行叙述。研究者并未对影响事件的性质进行限定,访谈过程中也不会对事件进行任何评价和议论。

研究者对30名被试的文本进行分析发现,除了5名被试表示成长中没有特别难以忘怀的事件以外,其他25名被试均报告了对其影响颇深的消极事件经历。通过对25名被试访谈文本的编码,在事件性质方面,获得11个一级编码(考试焦虑,高考复读,成绩下滑,家庭出身,恋人分手,早恋被批,同学矛盾,母子关系,父子关系,父母关系,成员关系),3个二级编码(学业问题,成长环境,人际关系);在发生时间上获得3个一级编码(小学,初中,高中);在事件影响上获得11个一级编码(心境,情绪表露,自尊感,依赖性,内外向,谨慎性,自我要求,责任感,同学关系,亲子关系,亲密关系),3个二级编码(情绪,人格,人际关系)。

25名被试成长中影响较大的事件多发生在中学时期,也就是青春期前后。事件内容有13例涉及人际关系,其中以家庭关系最为突出(9例)。其次是学业问题。大多数人报告在经历事件后自尊感降低,体验较多的消极情绪,逐渐形成谨小慎微、内向沉思的性格特点,对自我要求更为严格和苛刻,体验到较高的责任感。有时报告不能跟家人形成较好的依恋关系,缺乏人际安全感,进而影响其同学关系和亲密关系。

2.3.2 被试的家庭环境及父母教养特征 让被试描述一下自己的家庭状况,可以从家庭环境、家庭成员的人格特征以及家庭教养方式等几个方面展开叙述。30名被试均不同程度的介绍了自己的家庭状况,通过对全部被试访谈文本的编码,在家庭特点方面获得17个一级编码(母亲严厉,母亲随和,父亲严厉,父亲随和,自由民主,权威,放任,溺爱娇惯,指责批评,抱怨不满,回避沉默,身体被打,生活起居,情感心理,学业进步,家庭规矩,经济状况),5个二级编码(人格,教养类型,家庭沟通,沟通内容,家庭环境)。在家庭影响方面获得9个一级编码(自我要求,敏感性,自尊自信,成就动机,竞争意识,学习态度,行为习惯,情绪表达,心理压力),3个二级编码(人格,行事风格,心理状态)。

访谈被试中,除少数来自农村的被试表示父母没太多的文化,也不怎么过问自己之外,大部分的被试报告父母中的一方或者双方都非常严格、苛刻、要求很高。大部分被试的家庭教养方式属于权威型,通常父亲是一家之主,少数报告母亲性格要强是家中的权威。除了个别寄养在亲戚家,大部分被试表示自己的生活被父母照顾的很好,但是只有少数报告能与父母进行更深层次的交流,其他的都表示父母很少过问自己的心理、情感等,谈论最多的话题是学习。很多被试表示,父母经常将自己与别人比较,多表达批评和指责,很少获得正面的肯定和反馈。有将近半数的被试表示自己家规很多、家教严格,严肃、古板的家庭氛围让他们觉得很有压力,但必须遵守。

2.3.3 被试的自我认识及评估 让被试谈一下对自己当前状况的认识和评价,几乎所有被试都表达了对目前自己状态的不满意,其中大部分涉及学业方面的问题,其次是能力和人际关系。通过对访谈文本的编码,获得10个一级编码(学习成绩,学业兴趣,学习态度,学习过程,性格,自信心,自我管理,人际关系,社交能力,时间管理,行事风格),3个二级编码(学业表现,人格,能力)。

总体来看,被试对自我是不满意的,特别是学业表现方面。大部分被试有很强的时间观念,但是他们依然对自己控制时间的能力表示不满,希望自己能够更自律一些。人格层面不够果断和自信也是他们很不满意自己的地方,多数被试表示很讨厌自己一点小事也要思考半天的习惯,而这些正是很多强迫症状在生活中的具体表现。

3 讨 论

3.1 自我与经验的不一致是影响强迫症状最重要的因素

在有关强迫症的新理论中,Guidano的整合模型的核心假设认为强迫症个体对自我和他人的表征是矛盾的,个体所持有的对自我双重或矛盾的情感导致个体发展出各种特殊图示形成强迫症[7]。Bhar等人进一步指出,自我矛盾是强迫症个体的核心特征[11]。本研究的结果支持了闫俊等人的研究结论,即强迫症患者的自我不和谐性高、灵活性低、刻板性高[8]。其中,自我与经验的不一致能显著预测P I总分、思维失控感、行为失控感和检查,特别是对思维失控感,解释率达0.3。临床中发现,强迫症患者所体验到的很多闯入性、重复出现的想法、观念等都和自我方面有一定关系,其内容常常是自我不一致或自我消极方面的反映。本研究还发现,自我的刻板性能显著预测检查、污染,自我的灵活性能显著预测行为失控感。由此可见,对于临床上最常见的强迫症分类即强迫性思维和强迫性行为,前者主要是受自我矛盾性的影响,而后者主要是受自我刻板性的影响。

3.2 家庭环境的不同因素对强迫症状影响不同

本研究结果发现,家庭系统支持维度对强迫症状总分、污染、检查回归显著,即控制性和组织性较高的家庭环境,个体患有强迫症特别是污染或者检查亚类型的可能性增高。很多强迫症个体认真细致、谨小慎微、思维刻板,这种个性形成与高组织性及控制性的家庭环境不无关联。本研究中,家庭关系维度对行为失控感回归显著,也就是说生活在很少获得情感支持或者正负性情感无法得到正常表达家庭中的个体,更容易发展成强迫性行为。

在家庭个人成长维度中,娱乐性、成功性、独立性3方面对检查、思维失控感回归显著。这与郑会蓉的研究结果相似,其以中学生为研究对象进行问卷调查及访谈结果发现,家庭环境中缺乏娱乐活动、脱离常规的刻板、墨守成规及家庭成员之间较低的亲密和支持度会最终凝结为一种强迫症的个性基础,家庭环境中的不良因素在强迫症的发病中起着极其重要的作用。

3.3 童年期创伤性经历对强迫症状的发生发展有显著影响

D inn指出儿童期虐待或忽视,是强迫症状发展的一个危险性因素[5]。本研究结果发现,情感虐待和身体忽视对强迫症状总分、思维失控感和检查回归显著,情感忽视对行为失控感和检查回归显著,身体虐待对强迫症状总分、污染和行为失控感回归显著,性虐待对行为失控感回归显著。这些研究结论与Carol等人的研究一致,儿童期创伤,特别是情感创伤在强迫症状的发生发展中起到重要作用[3]。

3.4 对强迫症状起作用的依次是自我和谐、创伤经历和家庭环境

自我和谐、创伤经历和家庭环境对强迫症状的产生都有影响,且在各自的回归分析中都回归显著。然而,在将3个因素同时作为预测变量纳入回归方程时,自我和谐的回归效应依然显著,而且占据比较重要的位置,创伤经历也呈现显著的回归效应,但是家庭环境的影响作用被大大削弱了,在对P I总分和思维失控感的回归分析中,均没有家庭环境维度的纳入。

家庭环境作为影响个体心理发展最重要的外源变量,对强迫症状的发生发展起着重要作用。家庭系统的控制性和组织性、家庭成员间的情感交流和支持以及家庭生活中对成功性、竞争性的追求等因素都能显著预测强迫症状的发生。然而,当把自我和谐这一内源变量作为另一预测变量纳入时,家庭环境的影响效应就不再显著了。进行家庭环境和自我和谐的分层回归效应显示,将自我变量作为第二层纳入时,整个方程的解释率提高了,作为第一层纳入的家庭变量Β值依然显著但均有下降。尽管没有作出更进一步的中介效应也没有拟合出更好的结构模型,从统计上来证明自我和谐在家庭环境和强迫症状之间的中介作用,但回归分析的结果表明,自我和谐的确起到了部分中介的作用。对于创伤经历变量也出现了类似的情况,不同的是,自我变量的纳入只是降低了创伤经历变量的解释率,但其回归效应依然显著。

中学生强迫症的研究发现,家庭因素对强迫症状的贡献率27.86%是较高的。但在本研究中以大学生为研究对象,家庭因素的贡献率7%并不是很高,而且大部分效应是通过自我和谐来间接作用的。这在一定程度上表明,对于大学生来说,自我的和谐程度是影响强迫症状最主要的因素。家庭环境和创伤经历对于个体来说都是既成事实的因素,在研究中只能探讨其可能的影响但并不能对其进行直接的干预,而自我和谐程度以及个体对创伤的体验却是可以通过后续的干预研究进行改善的。本研究的结果恰好说明了自我和谐在强迫症状影响因素中的作用,为后续的干预研究提供了支持。

[1]Carol A,M athew s.Childhood trauma and obsessive-compulsive symptom s[J].Depression and Anxiety,2008(25):7422751

[2]Dinn W M,Harris C L,Raynard R C.Posttraumatic obsessive compulsive disorder:A three factor model[J].Psychiatry:Interpersonal and Biological Processes,1999(62):3132324

[3]曹文胜.强迫障碍与人格障碍共病及相关心理因素的研究[D].济南:山东大学,2006

[4]Ayse Aycicegi,Catherine L,HarrisW ayneM.Dinn.Parenting style and obsessive-compulisive symptom s and personality traits in a student sample[J].Clinical Psychology and Psychotherapy,2002,(9):4062417

[5]王贵山,曾昭祥.强迫症患者的防御机制、父母教养方式及个性特征的调查分析[J].四川精神卫生,2004(1):23226

[6]Guidano V F.Complexity of the self:A developmental approach to psychopathology and therapy[M].New York:The Guilford Press,1987

[7]闫俊.强迫症的自尊和自我和谐研究[J].中国心理卫生杂志,2004(4):2512253

[8]钟杰,秦漠,蔡文菁,等.Padua量表在中国大学生人群中的修订[J].中国临床心理学杂志,2006,14(1):124

[9]傅文青,姚树桥,于宏华,等.儿童期创伤问卷在中国高校大学生中应用的信效度研究[J].中国临床心理学,2005,13(1):40242

[10]Bhar S,Kyrios M.An investigation of self- ambivalence in obsessive- compulsive disorder[J].Behaviour Research and Therapy,2007(45):184521857

[11]郑会蓉.强迫症患者童年精神创伤及家庭环境研究[D].武汉:华中师范大学,2006

I nfluential Factors of Obsessive Compulsive D isorder in Undergraduates:Self Consistency,Childhood Trauma and Fam ily

Environment.

Zhang W en,Zhang R isheng.S chool ofChild ren’s D evelopm ent&Education ofChina W om en’s U niversity,

B eijing100101,P.R.China

ObjectiveTo explore the influential factors of obsessive2compulsive symptom s:self consistency,childhood trauma and fam ily environment.M ethodsFirstly,Padua Inventory,Self Consistency and Congruence Scale,Fam ily Environment Scale-Chinese V ersion and Childhood trauma questionnaire-28 short form were used to investigate the obsessive2compulsive symptom s and the influential factors in 471 undergraduates.A nd then 30 high scores undergraduates w ith obvious obsessive2compulsive symptom s were taken deep interview to know more about their experience of grow ing up.ResultsSelf inconsistency and incongruencewas themost influential factor of obsessive2compulsive symptom s(t=9.07,P<0.001).Factors in fam ily environment had different influences:Fam ily organization(t=23.85,P<0.001),fam ily control(t=3.54,P<0.001),emotional expression(t=2 2.51,P<0.05),fam ily desire to success(t=2.35,P<0.05).Emotion abuse(t=4.5,P<0.001)and physical neglect(t=2.20,P<0.05)were two obvious influential factors in childhood trauma.ConclusionInfluential factors in turn are:Self consistency and congruence,childhood trauma and fam ily environment.

Psychological clinical and health;College students;Regression analysis,Obsessive compulsive disorder,Influential Factors

① 中国.中华女子学院儿童发展与教育学院(北京) 100101 ②北京师范大学发展心理研究所 100875 △通讯作者 E2mail:risheng@bnu.edu.cn

2012205222)