中国东北古亚洲与古太平洋构造域演化与转换

王五力,郭胜哲

(沈阳地质矿产研究所,辽宁沈阳110034)

中国东北古亚洲与古太平洋构造域演化与转换

王五力,郭胜哲

(沈阳地质矿产研究所,辽宁沈阳110034)

现今分布于中朝、塔里木古陆与西伯利亚古陆之间的古亚洲构造域,既存在于前中生代,也存在于中新生代.古亚洲构造域不能等同于古亚洲洋及其构造域.作为古亚洲构造域一部分的古亚洲洋开始于晚寒武世—奥陶纪,结束于中三叠世.古太平洋及其构造域形成于晚古生代,印支期后,成为滨太平洋构造域.在晚三叠世—侏罗纪时期与古亚洲构造域并存,形成两个构造域的板内造山带、局部盆山构造和东北高原.早白垩世形成以滨太平洋构造域为主体的北北东向盆山体系.

古亚洲构造域;古亚洲洋;古太平洋及其构造域;滨太平洋构造域;演化与转换

现今分布于中朝、塔里木古陆与西伯利亚古陆之间的北亚广大构造区,在前中生代被称为古亚洲构造域,并划分出多个次级构造带,前后分别有阿尔泰、贝加尔、满洲、蒙古、蒙古-鄂霍次克、萨彦-额尔古纳、天山-兴安、乌拉尔-南天山构造带或造山带等名称[1-3];黄汲清[4]指出中国的克拉通和褶皱带的活化,经印支、燕山和喜马拉雅3次运动形成了亚洲的三大构造域,即特提斯喜马拉雅构造域、滨太平洋构造域和古亚洲构造域,并认为古亚洲构造域进入大兴安岭后与滨太平洋构造域合并,因此古亚洲等三大构造域存在于中新生代.张国伟等[5]提出中新生代与同期西太平洋洋陆俯冲构造体系和环青藏及喜马拉雅碰撞隆升构造体系相鼎立的另一亚洲独立的构造体系——环西伯利亚陆内构造体系域,认为不能混淆于古生代的古亚洲构造域.这一论断与黄汲清的论断有所不同.笔者认为古亚洲构造域系指现今分布于中朝、塔里木古陆与西伯利亚古陆之间,北亚地区环西伯利亚的构造区,既存在于前中生代,也存在于中新生代.

一般也认为古生代为主的古亚洲构造域等同于古亚洲洋构造域,但是在此阶段,构造域中既有古亚洲洋,也有与古太平洋相通而相对独立的蒙古-鄂霍次克洋,因此,虽然古亚洲洋构造域是古亚洲构造域在古生代的主要组成之一,但不能等同于古亚洲构造域.

长期以来,大多数学者均认为中国东部滨太平洋构造域由古亚洲构造域转换而来,只是对于转换的时间与过程认知有所不同,如任纪舜等[3,6]认为中国东部在寒武纪—石炭纪主体属古亚洲体系,二叠纪—侏罗纪为特提斯体系与古太平洋体系之联合,至白垩纪,特别是其中、晚期和第三纪以来属今太平洋体系.他更认为在燕山期,中国大陆东部受到西太平洋古陆与亚洲大陆碰撞造山的强烈影响.邵济安等[7-8]认为华北地台北部和大兴安岭南部交合部位是古亚洲构造域与古太平洋构造域叠加部位.晚泥盆世—早二叠世是西伯利亚-华北两大板块间的造山期,早二叠世—三叠纪是两个构造域演化的叠加时期,其中早二叠世—早三叠世是造山后的伸展期,晚三叠世深源岩浆和大兴安岭的隆起是地幔热柱活动开始的结果,一直到早白垩世,中国北方东部均在伸展体制下.赵越等[9]认为中晚侏罗世髫髻山组火山岩下的不整合代表的燕山运动A幕(160±5 Ma前?)和张家口组火山岩下的不整合代表的B幕(135±1 Ma前?)代表东亚构造体制的转变.

近年来,李锦轶等[10]在李春昱等[11]原划分的西伯利亚、哈萨克斯坦和中朝-塔里木3个古板块基础上,重新划分为西伯利亚、哈萨克斯坦、布列亚-佳木斯、塔里木和中朝等5个古板块,分属古亚洲洋和古太平洋(构造域),并认为古太平洋是在中元古代早期哥伦比亚大陆裂解形成,持续演化到侏罗纪晚期,古亚洲洋是在新元古代晚期罗迪尼亚大陆裂解打开,到二叠纪晚期关闭,中国东北及其毗邻地区是中元古代哥伦比亚大陆裂解以后形成,先期是古太平洋的一部分,在古亚洲洋打开以后,古太平洋与古亚洲洋连通.

王荃[12]认为寒武纪末期(510 Ma),在古劳亚大陆与古冈瓦纳大陆之间的地域形成了南太平洋,直到奥陶纪晚期即440 Ma前后,古劳亚大陆才分裂,形成了北太平洋,华北地块与北美洲的劳伦古陆分离.

综上所述,对古亚洲、古亚洲洋与古太平洋及其构造域发生、发展及转换过程存在不同意见,本文就中国东北地区讨论之.

1 古亚洲和古太平洋及其构造域的形成与演化

最新的有关全球前晚三叠世活动陆块复原研究表明,中国东北在古元古代—早寒武世处于哥伦比亚、罗迪尼亚及可能存在的“古劳亚”等联合古陆形成和裂解以及冈瓦纳等古陆的形成过程中[12-15],大洋主要是泛古洋.王鸿祯等(2006)指出:中国的地台在晋宁运动中克拉通化并拼合形成华夏超大陆(830 Ma),至晋宁期为止,聚合形成新元古代罗迪尼亚超大陆的一部分.但“古劳亚大陆”是否独立于罗迪尼亚大陆,中国、西伯利亚地块是否是“古劳亚大陆”的一部分仍未定论;同时该阶段中朝、塔里木等地块与西伯利亚地块的关系和裂解、拼合细节仍未有公认的结论,其间海洋的定名亦未有结论,因此,古亚洲洋还无从谈起.而泛古洋是否是古太平洋,也无法确定.该时期北亚形成的西伯利亚和中朝、塔里木板块边缘构造,位于不能定名的大洋边缘,还不能归属于古太平洋或古亚洲洋构造.该阶段以萨拉伊尔运动(或兴凯运动,或泛非运动)为标志,结束了发展.

可以较为肯定的是,从晚寒武世—奥陶纪开始至志留、泥盆纪,冈瓦纳古陆及“古劳亚大陆”裂解,华北、西伯利亚等地块由南半球到达北半球;志留、泥盆纪,西伯利亚地块位于较高纬度;而包括华北地块在内的众多中国型地块运移至赤道附近,直至早石炭世.因此,从晚寒武世—奥陶纪开始,众多中国型、蒙古型地块始终处于西伯利亚、劳伦和冈瓦纳大陆所围限的古特提斯洋之中,其中西伯利亚地块和华北地块之间产生了与古特提斯洋相连的古亚洲洋[16].图瓦、中蒙古和额尔古纳等地块在志留纪与西伯利亚地块相连[10],联合地块以北产生与古亚洲洋分离而与古太平洋相连但相对独立的蒙古-鄂霍次克洋;而以南的古亚洲洋,在位于联合地块南部边缘形成活动大陆边缘,东乌旗岛弧和海拉尔弧后盆地是其组成部分.华北板块北部边缘为活动大陆边缘,后期是否转变为被动大陆边缘并未确定[10,15].

西伯利亚地块不断北移,在晚石炭世达到北半球高纬度[16],随着泥盆-石炭纪欧美古陆和石炭纪潘基亚联合古陆开始形成,东北地区的一些中间地块向西伯利亚地块靠拢并导致其间先后拼合,其中松嫩-张广才岭、佳木斯和兴凯地块可能在早古生代和中古生代期间拼合,形成东北联合地块[17-20],于晚石炭世拼贴于西伯利亚板块东南边缘,与大兴安岭中北部额尔古纳、兴安地块一起,成为北亚联合古陆的一部分,古亚洲洋与古特提斯洋分离而相对独立.晚石炭世晚期—中二叠世,重新组合的西伯利亚板块和东北联合地块,与华北板块之间是古亚洲洋,与西伯利亚地块之间存在蒙古-鄂霍次克洋.在古亚洲洋北的大兴安岭中南部形成林西岛弧和西乌旗弧后盆地,洋南的华北板块北缘形成安第斯型大陆边缘[10].因此可以认为晚石炭世—中二叠世,中国东北自南而北形成华北板块、古亚洲洋、北亚联合古陆和蒙古-鄂霍次克洋,以及东临古太平洋的洋陆格局[21].

因古亚洲洋间隔,晚石炭世晚期—中二叠世安格拉与华夏植物群区分明显;其间,因华北地块从低纬度向高纬度快速北移,古亚洲洋不断收缩变小,导致在早中二叠世期间,冷水型与暖水型动物群逐步加剧混生;安格拉与华夏植物群可能开始在索伦山—西拉木伦河—长春一线以北个别地点混生,如东乌旗之北[22];晚二叠世两大植物群沿索伦山—西拉木伦河—长春一线最终混生,标志着从晚二叠世开始至中三叠世,西伯利亚板块、东北联合地块与华北板块之间,沿索伦山—西拉木伦河—长春一线自西向东碰撞造山,形成了西拉木伦河-吉中近东西走向的巨型山系;华北地块北部可能由二叠纪弧后前陆盆地转化为山前前陆盆地[10,23].同时,东北联合地块与大兴安岭兴安、锡林浩特、林西等地块和造山带碰撞、造山;古亚洲洋开始消失,直至中三叠世,古亚洲洋完全消失,全区成陆,成为全球潘基亚联合大陆的一部分.中国东北不仅有板块之间的拼合、同碰撞造山,而且有地块之间、地块与造山带之间的拼合与同碰撞造山,这是东北乃至中国的特点之一.

当晚二叠世—中三叠世古亚洲洋逐步消失时,与古太平洋相连而相对独立的蒙古-鄂霍茨克洋继续发展,直到晚侏罗世—早白垩世才最终消失.

如果认为泛古洋不能代表古太平洋,则由东亚、北美大陆边缘广布的中生代地体推测存在有晚古生代太平洋古陆[24-25];处于古陆与当时的中国、印支等地块之间的大洋,就是古太平洋[26],并与当时的古亚洲洋、古特提斯样、古蒙古-鄂霍次克洋相通.晚古生代古太平洋产生的古太平洋构造域主要见于东北联合地块,其中,佳木斯地块东缘那丹哈达和兴凯地块南缘延边开山屯,混杂堆积中分别存在石炭—二叠纪和泥盆纪—二叠纪晚古生代外来岩块,以及晚石炭世松嫩-张广才岭地块与大兴安岭活动大陆边缘之间的黑河-嫩江-扎兰屯-白城缝合构造带(简称嫩江缝合带),是古太平洋俯冲活动及古太平洋构造域在晚古生代开始出现的证据.

黑河-嫩江-扎兰屯缝合带向南延至白城地区,还是向西南延至二连-贺根山一带,还有不同的意见.李锦轶[10]暂将其向南延伸;谢鸣谦[19]也认为向南延伸,并指出该嫩江俯冲带是一独立的向西俯冲的俯冲带,与二连-贺根山缝合带是两条不同的缝合带.

奥陶纪—早石炭世,嫩江缝合带北段可能形成黑河-嫩江-扎兰屯西向俯冲及多宝山岛弧[19];晚石炭世(因石炭系二分,故本文晚期包括原划分的中期)北段碰撞[10],形成从早石炭世俯冲型活动陆缘钙碱性岩浆弧(大兴安岭中部的兴安、塔源、宝山、狼峰、塔尔其,南端到伊尔施)到碰撞后高钾钙碱性两类花岗岩带(重叠于前带之上)[27];黑河地区,发育一套该时期造山后A型花岗岩(260~292 Ma)(吴福元报告,2004).晚石炭世晚期—中二叠世,南段发育大兴安岭东缘乌兰浩特岛弧,发育石炭—二叠纪陆相和海相中基性、中酸性火山岩夹碎屑沉积岩,较大面积的二叠纪英云闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩类,岛弧带东、西侧出露二叠纪超基性岩及基性辉长岩等.晚古生界地层及早中生代地层走向与岛弧带走向基本一致(付俊彧,2010),及白城地区隐伏俯冲杂岩带[27],表明继续存在俯冲.

2 古亚洲构造域与滨太平洋构造域的形成与演化

晚二叠世—中三叠世可称为古板块、古地块同(主)碰撞阶段,但晚三叠世印支运动后,中国东北已进入板内(陆内)构造环境.晚三叠世—早侏罗世是古亚洲洋板块、地块后续运动的后碰撞阶段,也是造山晚期阶段,古亚洲构造域由古亚洲洋活动为主转化为陆内活动为主,一方面在后碰撞背景下,全区隆起;但另一方面为造山带演化晚期,处于伸展构造背景,并存在岩墙群和强烈的隆升与剥蚀,被认为有底侵作用[23,28].燕辽沉降带和大兴安岭南部存在早中生代的镁铁、超镁铁质侵入岩、堆晶岩,各种麻粒岩及碱性超基性岩.岩浆岩中幔源包体研究表明,伸展作用在早三叠世已经开始,晚三叠世地幔热柱活动也已显现,晚三叠世(224~208 Ma)已进入底侵阶段[8,29-31].

板内造山和板内构造发生于后碰撞造山阶段,但扩大发展于中—晚侏罗世(175~135 Ma),也是燕山运动第一幕至第二幕的主要板内造山期.不仅古板块、古地块在后碰撞基础上持续发展陆内造山,如大兴安岭主脊侏罗纪北北东向的板内造山应与嫩江缝合带两侧地块和造山带地块的持续西向挤压俯冲作用有关,而且板块内、地块内次级地块间亦新生、活化而挤压造山,如燕山板内造山是在古板块拼合后持续运动背景下,内蒙地轴与燕辽沉降带为代表的地块之间相互作用的产物.其形成背景有认为是西伯利亚板块南向挤压,蒙古-鄂霍次克洋封闭的远程效应,但也可能是索伦山—西拉木伦河—长春缝合带持续挤压的辐射结果,还未定论.

因此中—晚侏罗世板内造山是板块间、地块间碰撞后的继续,也是板块、地块间拼合能量释放相对固结后,辐射、转化到板块、地块内部次级古地块、古造山带地块、古沉降带地块等之间挤压、推覆、俯冲的一种重要的作用.董树文等[32-34]就认为晚侏罗世太平洋板块向西俯冲,形成濒西太平洋沟弧盆系统和东亚北北东向构造体系(新华夏系).同时,西伯利亚板块向南运动,蒙古-鄂霍茨克洋关闭,印度大陆脱离澳大利亚板块,向北漂移,拉萨地块拼贴于亚洲大陆,出现了受控于东亚深部动力学过程的多板块向东亚汇聚的运动格局.这种起始于165±5 Ma的多个板块向东亚的极性运动,以及产生的变形图像与深部响应,被称为“东亚多向板块汇聚”,又称为“东亚汇聚”,由此形成以陆内俯冲和陆内造山为特征的晚侏罗世东亚多向汇聚构造体系.

板内(陆内)构造,包括板内造山产生的原因是:中国由众多中小型板块、地块组成,而板块、地块中还有若干次级地块,在周边大型板块围压下,这些古板块或古地块转化成的地块之间和次级地块之间持续或新生(活化)挤压、推覆和俯冲所产生.因此,中国东北及邻区的板内造山,除了有“东亚汇聚”的板块构造大背景外,古亚洲构造域与古太平洋构造域的相互作用,东西和南北向古板块、古地块、次级地块的持续碰撞挤压、推覆和俯冲仍是主要成因之一.这也是东北乃至中国的特点之一.张国伟等[35]也认为中国大陆具区域性的独特特征,具有世界其他大陆未曾有的极端复杂环境条件与动力学作用和过程,但是将非板块型的陆内陆块间形成的构造(包括陆内造山)称为陆内构造,并认为具有非板块构造动力作用.然而这需要仔细分辨板块与地块及板块型和非板块型地块的区别,也这涉及全球哥伦比亚、罗迪尼亚、冈瓦纳、潘基亚A、B等联合古陆形成和分离过程中仍未解决的动力学问题及其中非板块型地块(陆块)运动的动力学问题,需进一步研究.但可以肯定的是,众多地块中,板块型地块(或微板块)应占有相当部分,东北就是如此.

2.1 印支—早燕山期古亚洲构造域与滨太平洋构造域并存

在上述背景下,印支—早燕山期中国东北存在的古亚洲洋消失后,后续影响继续存在的古亚洲构造域和太平洋及其构造域继续发展的滨太平洋构造域,形成相互并存的构造格局.其中,古太平洋构造域转变为滨太平洋构造域.

值得指出,由于蒙古-鄂霍次克洋与古太平洋相通,有认为应隶属古太平洋及其构造域,但如同古亚洲洋虽曾与古特提斯洋相连,晚古生代也与古太平洋相通,还是具有相对独立的意义一样.蒙古-鄂霍次克洋虽然在晚古生代和早中生代与古太平洋相连,亦应有相对独立的涵义.蒙古-鄂霍次克洋产生的构造域应属独立的蒙古-鄂霍次克洋构造域,而不是古太平洋构造域.从其关闭的动力学机制与西伯利亚板块南向活动有关的意义上,侏罗纪—早白垩世的蒙古-鄂霍次克洋形成的相关构造仍应隶属于古亚洲构造域.

2.1.1 古亚洲构造域

该阶段,古亚洲构造域主要表现之一为蒙古-鄂霍次克洋关闭过程中的构造影响,存在于蒙古-鄂霍次克洋构造域,如漠河盆地板内造山推覆构造体系[36-37]和大三江盆地基底不整合.国内学者关于鄂霍茨克洋封闭-碰撞造山的时间有二种意见,一种是晚侏罗世[36,38],一种认为是晚侏罗世—早白垩世早期[32].鄂霍次克洋在牛津期末自西向东关闭[39],海水退至东端的乌达湾,并一直延至早白垩世早期完全封闭.因此漠河盆地是鄂霍茨克洋南部大陆边缘沉积的一部分,同时在早中生代又是额尔古纳地块向大兴安岭造山带北部挤压、俯冲的前陆盆地,具有磨拉石沉积,同沉积时期发生南缘控盆断裂的向北冲断,其后期产生向南逆冲构造带[36-37],晚侏罗世晚期开始转变为额尔古纳地块与鄂霍茨克造山带挤压的山前盆地与大兴安岭造山带混合作用区.大三江区盆地基底为佳木斯地块基底,与绥滨组沉积间有角度不整合,鄂霍茨克洋的封闭产生的南北向的挤压,形成东西向逆断层和南北向张断层及北东、北西向的走滑断层等基底断层.大三江区盆地为具海相沉积的鄂霍次克洋联合古太平洋的大陆边缘前陆盆地.

主要表现之二是内蒙地轴南侧燕辽沉降带中的燕山板内造山推覆-逆冲-走滑体系[40-48].燕辽地区非常发育的早中生代断裂推覆系统,基本上沿燕辽沉降带分布,呈向东南突出的弧形,并形成早中生代东西向—北东向燕山造山带叠瓦状逆冲推覆构造盆地,具有辽西的推覆板片向南东逆冲,冀北向南南东逆冲,主干断裂走向总体呈东西向的特点,为右行走滑的性质[42],是华北地块与大兴安岭造山带北西向挤压、推覆的结果,形成前陆冲断构造带.

主要表现之三是在西伯利亚与华北板块持续挤压背景下,大兴安岭西部自北向南初步形成早中生代北东向的额尔古纳隆起带、海拉尔沉降带、东乌旗隆起带、二连-乌兰盖沉降带、苏尼特-西乌旗隆起带等板内造山和沉降隆拗相间的格局,是古生代构造格局的进一步发展,即隆起带的基础是原先的岛弧带和岩浆岩带,而沉降带是先前的弧后盆地区.其中先期的主要断裂仍起控制性的作用,总体是额尔古纳地块、海拉尔(乌奴儿-根河)弧后盆地地块、东乌旗(不包括多宝山)岛弧地块、西乌旗弧后盆地地块和林西岛弧地块,在早中生代活化挤压,板内造山和沉降的结果.

2.1.2 滨太平洋构造域

在辽吉黑东部区,东亚大陆边缘,三叠纪至侏罗纪是古太平洋板块的主要斜向俯冲和地体拼贴期之一,并一直延续到白垩纪.地体的广泛分布,说明当时存在古太平洋板块向东亚大陆的俯冲(主要是斜向俯冲)[49-50].其中,那丹哈达地体在中侏罗世—晚侏罗世早期与大陆拼贴.

东邻的古太平洋在泥盆纪—三叠纪形成延边俯冲带,延吉东南开山屯的二叠系构造岩片和混杂堆积的研究[51-53]说明,兴凯地块与胶辽地块(又称辽东地块或渤海地块)之间的延边造山带或称清津带的形成,是印支期后的碰撞造山.

此外在辽东和辽南的印支期金州-登沙河韧性断层带[54]和印支-燕山期鸭绿江走滑断裂,亦反映了古太平洋板块向东亚大陆的斜向俯冲作用.一般认为辽南金州一带的构造变形带是早中生代郯庐断裂带左旋走滑剪切的产物.郯庐断裂带左旋走滑主要发生在晚三叠世至早侏罗世时期,尽管这个时期走滑位移量的估算一直是一个未曾解决的问题.张岳桥等[55]认为晚侏罗世是郯庐断裂带左旋走滑剪切变形主期.

松辽盆地东缘,松嫩-张广才岭地块向佳木斯地块东向挤压、下插俯冲和自东向西的推覆,形成松辽盆地东缘的前陆盆地[56-57]和张广才岭隆起造山.在松嫩-张广才岭地块的东缘,唐克东等[58]认为早、中侏罗世曾发生过洋壳俯冲作用,并导致后来佳木斯地块与松嫩-张广才岭地块的碰撞造山,并认为是太平洋板块向亚洲大陆俯冲作用开始的记录;但张兴洲等[59]认为松嫩-张广才岭与佳木斯地块的拼合时代,近年虽认为是早古生代,但仍存在很大争议;侏罗纪上述事件是黑龙江混杂岩的构造褶返事件.

大兴安岭东侧和松辽盆地西缘,在晚古生代黑河-嫩江-白城西倾俯冲带和缝合带的基础上,早中生代松嫩地块向大兴安岭可能持续下插俯冲,形成板内大兴安岭主脊造山带.深部地球物理证明存在下插俯冲带[60],同时是黑河-嫩江-白城北东向串珠状强磁异常带区及西部岩石圈厚度和Moho面突变带区[27].这一现代地球物理的结果,虽然大致能说明100 Ma以来的情况,但是从该带逆冲推覆的特点,应与燕辽、漠河逆冲推覆带同期,并与沿松辽盆地西南部开鲁、通辽和双辽地区的嫩江-八里罕断裂带可能相连,整体是大兴安岭造山带向东逆冲推覆的结果,并可能在松辽盆地西缘存在当时的前陆盆地[61];同时,产生三叠—中侏罗世分布于大兴安岭主脊的俯冲、碰撞及碰撞后型的花岗岩带(杨雅军等报告,2010)和大兴安岭东南缘北北东向沉积带.

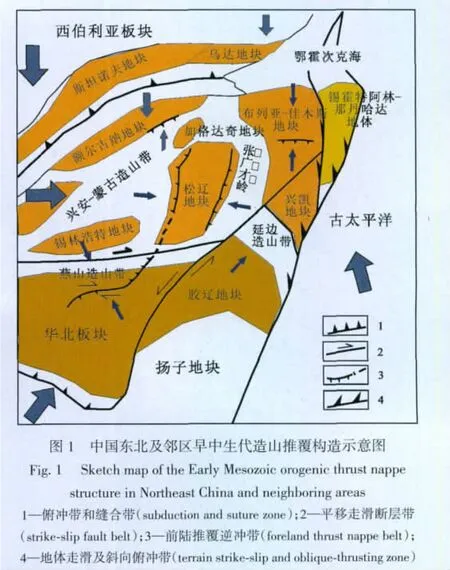

上述中国东北两个构造域的推覆构造体系可见图1.

2.2 古亚洲和滨太平洋构造域并存所形成的局部盆山构造和东北高原

2.2.1 局部的收缩(挤压)型盆山构造

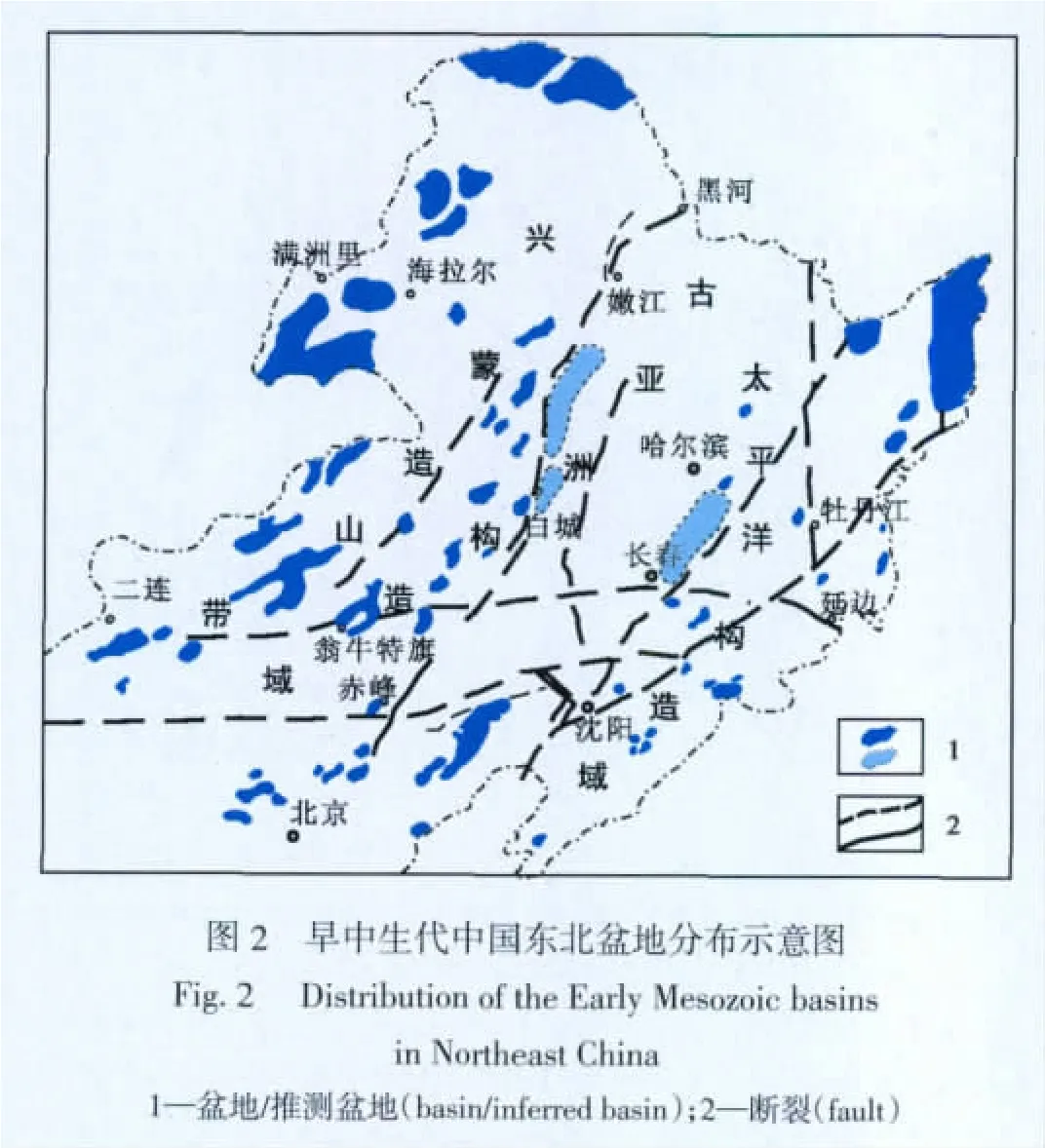

晚三叠世—侏罗纪的板内构造,一方面在“东亚汇聚”构造背景下两个构造域内形成板内造山,另一方面在局部地区形成收缩(挤压)型盆山构造,盆地中伴有较弱的伸展型火山裂陷作用,如伸展裂陷-拗陷型的火山-含煤沉积活动在早侏罗世兴隆沟-北票组已有表现,中侏罗世髫髻山-土城子期已遍及一些区域;同时晚三叠世—早中侏罗世基性岩墙群侵位;北东向的中晚侏罗世同沉积断裂为正断层,虽然不是控盆断裂,但控制了盆地内部次级凹陷的形成与演化[62]等.虽然挤压和伸展交替出现,但主导性的是收缩和挤压,逆冲推覆构造体系是其最主要的表现之一,因此该时期的盆地主要是前陆拗陷盆地和山间、山前拗陷和拗裂盆地,局部形成的盆山构造与后期大规模伸展构造背景下的盆山体系有本质上的不同.从中国东北早中生代盆地构成(松辽盆地基底除外)分析(图2),当时并未形成盆山体系,仅在冀北-辽西、大兴安岭、漠河、三江及松辽盆地东、西缘等地区形成了收缩(挤压)型盆山构造.董树文等[34]认为,该阶段是以燕山运动为代表的板块围压下,刚性地块周围沉积盆地向地块挤压超覆,形成原盆地反转造山过程为特征,又称“燕山式造山作用”.

2.2.2 东北高原

从晚二叠世—早侏罗世古板块后续运动造山和隆起,至中-晚侏罗世的“东亚汇聚”背景下两个构造域板内地块挤压造山,持续处于挤压构造背景下的结果是岩石圈增厚,可达200~250km(前侏罗纪).晚三叠世和侏罗纪均存在挤压背景下的局部伸展岩浆活动,是否标志从晚三叠世岩石圈开始减薄,目前还未有定论,但是120~130 Ma(早白垩世)是中国东部岩浆、成矿等作用最为强烈的时期,对应中国东部岩石圈减薄高峰期,似已公认.中-晚侏罗世应是岩石圈减薄的过渡转换期[63].

在岩石圈由增厚—减薄的过渡转换基础上,两个构造域板内构造的另一表现是形成东北高原.葛肖虹、马文璞[64]认为包括燕山在内的中亚造山带当时形成了高原地貌.李锦轶[65]认为位于燕山-阴山和蒙古-鄂霍次克带之间的晚侏罗世—早白垩世火山岩形成之前,存在类似现今的青藏高原;并指出,高原是西伯利亚、太平洋和特提斯3个方向水平挤压的结果;近年来,认为晚侏罗世自北向南的逆冲推覆为主的阴山-燕山地区,其构造背景是伴随蒙古-鄂霍茨克造山带碰撞造山作用的发生发展,位于东北及邻区古高原的南部,类似于青藏高原北部边缘[10].董树文[34]也认为伴随蒙古-鄂霍次克造山带的发生发展,东北及邻区发育一个古高原——中国东北高原;阴山-燕山晚侏罗世自北向南为主的推覆变形构造带位于高原的南部.张旗[66-67]认为以华北东部为主的中国东部高原存留的时间大致为175~113 Ma(中侏罗世-早白垩世),主要发育在 165~125 Ma期间.从该时期中国东北沉积规模、盆地数量有限,反映了水系较不发育,地貌相对高差较小,符合高原地貌特点(图2).

3 以滨太平洋构造域为主体的北北东向盆山体系

早白垩世,中国东北由中—晚侏罗世两个构造域并存的板内地块挤压造山、局部盆山构造、岩石圈增厚—减薄转换过渡和东北高原形成等板内构造,转换为早白垩世为主的以滨太平洋构造域为主体的北北东向盆山体系和强烈的岩浆活动.盆山体系成因于岩石圈巨量减薄、大规模伸展作用和高原垮塌;或岩石圈大幅度减薄、超级地幔柱的活动[67].其中,也可将中国东部岩石圈巨量减薄视作燕山期陆内造山和陆内变形的后续效果[32-34].同时与潘基亚联合大陆的裂解同步,中国东部裂谷开始出现[68];相应地,西伯利亚与华北板块南北向挤压,因蒙古-鄂霍次克洋的封闭转变为板内运动;而特提斯板块与西伯利亚板块挤压产生的向东推挤力加强,中国东北中-晚侏罗世为主的“东亚汇聚”让位于早白垩世的“东亚伸展”,并一直延续到新生代.此时除大兴安岭西部为古亚洲与滨太平洋构造域交汇过渡区外,中国东北其他地区均为滨太平洋构造域.

[1]Sengor Am C,Natalin B A,Burtman V S.Evolutionof the Altaid tectoniccollage and Palaeozoic crustal growth in Eurasia [J].Nature,1993,364:299—307.

[2]Sengor Am C,Natalin B A.Paleotectonics of Asia:Fragments of a synthesis//Yin A,Harrisonm,eds.The tectonic evolution of Asia.Cambridge:Cambridge UniversityPress,1996:486—640.

[3]REN Ji-shun,WANG Zuo-xun,CHEN Bing-wei,et al.The tectonics of China from a global view:A guide to the tectonic map of China and adjacent regions[M].Beijing:Geological PublishingHouse,1999.

[4]黄汲清.中国大地构造特征的新研究[J].中国地质科学院院报,1984,(9):5—18.

[5]张国伟,董云鹏,裴先治,等.关于中新生代环西伯利亚陆内构造体系域问题[J].地质通报,2002,21(4-5):108—201.

[6]任纪舜,陈廷愚,牛宝贵,等.中国东部及邻区大陆岩石圈的构造演化与成矿[M].北京:科学出版社,1990.

[7]邵济安,唐克东,等.中国东北地体与东北亚大陆边缘演化[M].北京:地震出版社,1995.

[8]邵济安,牟保磊,何国琦,等.华北北部在古亚洲域与太平洋域构造叠加过程中的地质作用[J].中国科学,1997,27:390—394.

[9]赵越,张拴宏,徐刚,等.燕山板内变形带侏罗纪主要构造事件[J].地质通报,2004,23(9-10):854—863.

[10]李锦轶,张进,杨天南,等.北亚造山区南部及其毗邻地区地壳构造分区与构造演化[J].吉林大学学报:地球科学版,2009,39(4):584—605.

[11]李春昱,王荃,刘雪亚,等.亚洲大地构造图(1∶800万)及说明书[M].北京:地图出版社,1982.

[12]王荃.华北克拉通与全球构造[J].地质通报,2011,30(1):1—18.

[13]陆松年,杨春亮,李怀坤,等.华北古大陆与哥伦比亚超大陆[J].地学前缘,2002,9(4):225—233.

[14]陆松年,李怀坤,陈志宏,等.新元古时期中国古大陆与罗迪尼亚超大陆的关系[J].地学前缘,2004,11(2):515—523.

[15]赵越,陈斌,张拴宏,等.华北克拉通北缘及邻区前燕山期主要地质事件[J].中国地质,2010,37(4):900—915.

[16]万天丰,朱鸿.古生代与三叠纪中国各陆块在全球古大陆再造中的位置与运动学特征[J].现代地质,2007,21(1):1—13.

[17]张兴洲.黑龙江岩系-古佳木斯地块加里东缝合带的证据[J].长春地质学院学报,1992,22(博士论文辑):94—101.

[18]李锦轶,牛宝贵,宋彪,等.长白山北段地壳的形成与演化[M].北京:地质出版社,1999.

[19]谢鸣谦.拼贴板块构造及其驱动机理——中国东北及邻区的大地构造演化[M].北京:科学出版社,2000.

[20]颉颃强,苗来成,陈福坤,等.黑龙江东南部穆棱地区麻山群的特征及花岗岩锆石SHRIMP U-Pb定年对佳木斯地块最南缘地壳演化的制约[J].地质通报,2008,27(12):2127—2137.

[21]Li J Y.Permian geodynamic setting of Northeast China and adjacent regions:Closure of the Paleo-Asian Ocean and subduction of the Paleo-Pacific Plate[J].Journal ofAsian Earth Sciences,2006,26:207—224.

[22]周志广,谷永昌,柳长峰,等.内蒙古东乌珠穆沁旗满都胡宝拉格地区早-中二叠世华夏植物群的发现及地质意义[J].地质通报,2010,29(1):21—25.

[23]李锦轶,高立明,孙桂华,等.内蒙古东部双井子中三叠世同碰撞壳源花岗岩的确定及其对西伯利亚与中朝古板块碰撞时限的约束[J].岩石学报,2007,23(3):565—582.

[24]Nur A,et al.Speculations on building and the lost Pacifica Continent[J].Jour PhyEaeth,1978,26.

[25]Nur A,Ben-Avraham Z.Break-up and accretion tectonics[A]//accretion Tectonics in the Circum-Pacific Regions.1983,AEPS.

[26]王五力,郑少林,张立君,等.中国东北环太平洋带构造地层学[M].北京:地质出版社,1995.

[27]张兴洲,乔德武,迟效国,等.北地区晚古生代构造演化及其石油地质意义[J].地质通报,2011,30(2-3):205—213.

[28]邵济安,路凤香,李伍平.辽西中生代陆内底侵作用背景下形成的安山岩[J].岩石学报,2007,23(4):701—708.

[29]邵济安,等.大兴安岭中生代伸展造山过程中的岩浆作用[J].地学前缘,1999,6(4):339—346.

[30]邵济安,牟保磊,张履桥.华北东部中生代构造格局转换过程中的深部作用与浅部响应[J].地质论评,2000,46(1):32—40.

[31]邵济安,张履桥,肖庆辉,等.中生代大兴安岭的隆起——一种可能的陆内造山机制[J].岩石学报,2005,21(3):789—794.

[32]董树文,张岳桥,龙长兴,等.中国侏罗纪构造变革与燕山运动新诠释[J].地质学报,2007,81(11):1449—1461.

[33]董树文,张岳桥,陈宣华,等.晚侏罗世东亚多向汇聚构造体系的形成与变形特征[J].地球学报,2008,29(3):306—317.

[34]董树文,李廷栋,钟大赉,等.侏罗纪/白垩纪之交东亚板块汇聚的研究进展和展望[J].中国科学基金,2009,(5):281—286.

[35]张国伟,郭安林,董云鹏,等.大陆地质与大陆构造和大陆动力学[J].地学前缘,2011,18(3):1—12.

[36]李锦轶,莫申国,和政军,等.大兴安岭北段地壳左行走滑运动的时代及其对中国东北及邻区中生代以来地壳构造演化的制约[J].地学前缘,2004,11(3):157—168.

[37]吴根耀,冯志强,杨建国,等.中国东北漠河盆地的构造背景和地质演化[J].石油与天然气地质,2006,27(4):528—535.

[38]吴根耀.燕山运动和中国大陆晚中生代的活化[J].地质科学,2002,37(4):453—461.

[39]Parfenov Lm,et al.Geodynamic of the Northeastern Asia in Mesozoic and Cenozoic time and the nature of volcanic belt.Jour Phy Earth,1978,26:522.

[40]Davis G A,Wang C,Zheng Y D,et al.The enigmatic Yinshan fold and thrust belt of northern China:New views on its intraplate contractional styles[J].Geology,1998,26(1):43—46.

[41]王根厚,张长厚,王果胜,等.辽西地区中生代构造格局及其形成演化[J].现代地质,2001,15(1):1—6.

[42]张长厚,王根厚,王果胜,等.辽西地区燕山板内造山带东段中生代逆冲推覆构造[J].地质学报,2002,76(1):64—76.

[43]张长厚,吴淦国,王根厚,等.燕东地区燕山中段北西向构造带:构造属性及其年代学[J].中国科学:D辑,2004,34(7):600—612.

[44]张长厚,徐德斌,张维杰,等.同构造沉积分析反演逆冲构造变形过程——燕山东段凌源南部中生代逆冲构造变形过程研究[J].地学前缘,2004,11(3):227—243.

[45]张长厚,吴淦国,徐德斌,等.燕山板内造山带中段中生代构造格局与构造演化[J].地质通报,2004,23(9-10):864—875.

[46]张长厚,张勇,李海龙,等.燕山西段及北京西山晚中生代逆冲构造格局及其地质意义[J].地学前缘,2006,13(2):165—183.

[47]和政军,牛宝贵.“承德逆掩片”之商榷——来自燕山地区中元古代长城系的沉积地质证据[J].地质论评,2004,50(5):464—470.

[48]和政军,牛宝贵,张新元.辽西朝阳地区晚侏罗世逆冲断裂及同沉积盆地系统[J].地质论评,2007,53(2):153—165.

[49]马文璞,陆松年,王果胜.日本在亚洲前沿的构造定位及其对中国东部区域构造的含义[J].地质通报,2003,22(3):192—199.

[50]吴根耀,矢野孝雄.东亚大陆边缘的构造格架及其中-新生代演化[J].地质通报,2007,26(7):787—800.

[51]王五力,唐克东.延边地区二叠系构造地层学研究进展[A]//第三届全国地层会议论文集.北京:地质出版社,2000:153—158.

[52]唐克东,邵济安,李景春,等.吉林延边缝合带的性质与东北亚构造[J].地质通报,2004,23(9-10):885—891.

[53]唐克东,赵爱林.吉林延边开山屯地区地层时代的新证据[J].地层学杂志,2007,31(2):141—150.

[54]许志琴,李海兵,王宗秀,等.辽南地壳的收缩作用及伸展作用[J].地质论评,1991,37(3):193—202.

[55]张岳桥,李金良,张田.袁嘉音胶东半岛牟平-即墨断裂带晚中生代运动学转换历史[J].地质论评,2007,53(3):289—300.

[56]李忠权,萧德鸣,侯启军,等.松辽盆地深层前陆型盆地的发现及其天然气地质意义[J].地质通报,2002,21(10):689—691.

[57]李忠权,萧德鸣,侯启军,等.松辽盆地深层古前陆盆地地层特征及其油气勘探意义[J].成都理工大学学报:自然科学版,2004,31(6):582—585.

[58]唐克东,邵济安,李永飞.松嫩地块及其研究意义[J].地学前缘,2011,18(3):57—65.

[59]张兴洲,马志红.黑龙江东部中-新生代盆地演化[J].地质与资源,2010,19(3):191—196.

[60]刘殿秘,韩立国,翁爱华,等.松辽盆地西北边界部分地球物理特征[J].地球物理进展,2007,22(6):1722—1727.

[61]WANG Wu-li,CHEN Shu-wang,LIU shi-wei,et al.The Early Mesizoic orogenic belt and highland of Northeast China[J].Geology and Resources,2010,19(S1):39—45.

[62]马寅生,崔盛芹,赵越,等.华北北部中新生代构造体制的转换过程[J].地质力学学报,2002,8(1):15—25.

[63]吴福元,葛文春,孙德有,等.中国东部岩石圈减薄研究中的几个问题[J].地学前缘,2003,10(3):51—60.

[64]葛肖虹,马文璞.东北亚南区中-新生代大地构造轮廓[J].中国地质,2007,34(2):212—228.

[65]李锦轶.中国东北及邻区若干地质构造问题的新认识[J].地质论评,1998,44(4):339—347.

[66]张旗,王元龙,金惟俊,等.晚中生代的中国东部高原:证据、问题和启示[J].地质通报,2008,27(9):1404—1430.

[67]张旗,金惟俊,李承东,等.中国东部燕山期大规模岩浆活动与岩石圈减薄:与大火成岩省的关系[J].地学前缘,2009,16(2):21—51.

[68]蔡学林,朱介寿,曹家敏,等.东亚西太平洋巨型裂谷体系岩石圈与软流圈结构及动力学[J].中国地质,2002,29(3):234—245.

THE EVOLUTION AND TRANSFORMATION OF PALEO-ASIA AND PALEO-PACIFIC TECTONIC DOMAIN OF NORTHEAST CHINA

WANG Wu-li,GUO Sheng-zhe

(Shenyang Institute of Geology and Mineral Resources,CGS,Shenyang 110034,China)

The Paleo-Asia Tectonic Domain between the Sino-Korea,Tarim and Siberia old landmasses presented not only in Pre-Mesozoic,but also in Mesozoic-Cenozoic period.The Paleo-Asia Tectonic Domain does not equal to the Paleo-Asian Ocean and corresponding tectonic domain.Being a part of the Paleo-Aisa Tectonic Domain,the Paleo-Asian Ocean appeared in Late Cambrian-Ordovician,and ended in Middle Triassic.The Paleo-Pacific Ocean and its tectonic domain formed in Late Paleozoic,and transformed into the Marginal Pacific Tectonic Domain in Post-Indosinian epoch.It coexisted with the Paleo-Asia Tectonic Domain,to form the intraplate orogenic belt,partial basin-and-mountain structure and northeastern highlands in the two tectonic domains during the Late Triassic-Jurassic epoch.The NNE-striking basinand-mountain system,dominated by the Marginal Pacific Tectonic Domain,finally formed in Early Cretaceous.

Paleo-Asia Tectonic Domain;Paleo-Asian Ocean;Paleo-Pacific Ocean and its tectonic domain;Marginal Pacific Tectonic Domain;evolution and transformation

1671-1947(2012)01-0027-08

P547

A

2011-11-01.编辑:张哲.

中国地质调查局项目“古亚洲洋构造体制与滨太平洋构造体制叠加转变综合调查和研究”(基[2010]矿评01-19-01)资助.

王五力(1941—),男,研究员,从事历史大地构造和中生代地层古生物研究,通信地址沈阳市黄河北大街1号.