宏观审慎管理视角下我国商业银行混业经营的系统风险研究

张 炜

(中国人民银行西安分行货币信贷管理处,陕西西安 710000)

一、引 言

后国际金融危机时期,建立和完善宏观审慎管理成为全球各国强化与改革金融监管体系的重要措施。我国已将构建宏观审慎管理框架作为“十二五”时期深化金融体制改革的首要任务。中国人民银行行长周小川对于宏观审慎管理给出了解释,即“从金融系统性稳定的角度出发,在保持微观健康的前提下,还需要考虑宏观总体的系统性稳定和健康。”[1]

虽然目前我国金融业仍然实行分业经营,分业监管体制。但是随着国际上金融业混业经营趋势的日趋明显,商业银行开始转向新的、非传统业务作为维护其金融中介地位、获得更高收益的一种方式[2]。大力发展非利息业务成了目前商业银行经营的主流[3]。我国的金融机构也在不断通过金融创新来实现其业务的跨界经营。金融机构的混业经营行为是对我国当前金融监管制度的一个重大挑战,也成为系统性风险积累的重要诱因。从金融业发展的历史轨迹来看,金融机构的混业经营行为多表现为银行业与证券业的合作,金融风险的加剧也多发生于银证合作,而当前我国银行业无论是绝对总量还是相对发展速度,在金融业中均处于绝对主导地位。因此,本文通过对我国商业银行混业经营行为机理及其对系统风险的影响进行理论推演,并从宏观审慎管理的视角对当前商业银行混业经营绩效进行实证考察,以期对我国宏观审慎管理框架构建有所启示。

二、商业银行混业经营行为机理分析

金融理论领域普遍认为金融资产的低专用性特征为金融机构实行混业经营提供了最基本的条件。为了考察商业银行混业经营的动因,以及由此引发的收益及风险形成机理。本文在借鉴Wolf Wagner[4]理论模型的基础上,构建旨在描述商业银行混业经营行为的理论模型,从风险和收益的角度分析我国商业银行的混业动机及其对系统风险的影响,对我国商业银行混业经营的行为进行一个理论演绎。

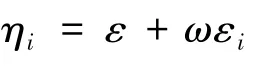

其中,0≤ω≤1,ω与特殊性波动相关。1期的回报ηi及总体波动部分和商业银行的特殊波动部分εi的均值都为0。

为了项目能够继续,需要在1期注入流动性l(l>0)。如果有资金注入,则项目可以在原商业银行继续,在2期获得收益R并归还l。如果没有资金注入,则项目不能持续,2期的回报为0。另外,假如项目在另一家机构继续,则项目的回报只有γR(0≤γ≤1)及流动性注入l。(1-γ)R是原商业银行的损失,因为接手项目的商业银行不是项目的最佳操作者,γ=0意味着没有其他商业银行愿意接手项目。

在1期实现项目收益后,商业银行可以通过在市场上交易流动性来平整其流动性需求。一个商业银行在借贷前的流动性由0时期流动Li性投资加上1期的风险投资回报:

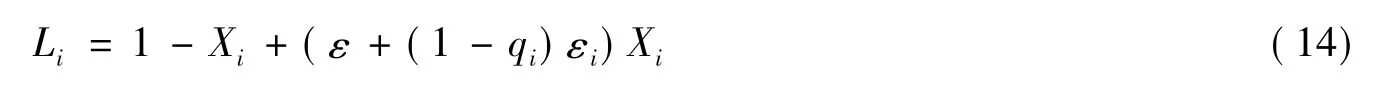

Xi∈[0,1]表示0期的风险投资。该商业银行的流动性需求就是项目继续所需要的流动性:=Xil。这表明商业银行的(净)流动性需求(-Li)中含有异质成份。通过方程(2)我们可以得到经济系统中的总流动性:L=是风险资产的总投资。由大数定律可知,商业银行受积极和消极冲击的概率各占一半。因此,我们令j∈[0,1],则当时商业银行受积极冲击时商业银行受消极冲击。此时可以重新写作:因为sx'j是对称的,即该表达式为零。所以。经济系统中的总流动性需求为

当L≥LD时,项目的流动性供给充足。当L<LD时,经济体系中的流动性短缺,一些商业银行会出现流动性不足。如果商业银行没有流动性注入,则项目价值为0,因为这时需要在非常高的利率水平下融资。我们假定在这种情况下商业银行融资是不可能的,因为这时的融资意味着风险向融资商业银行的转移。商业银行预期到这种结果后会抑制放款。

即使在0期允许商业银行间相互拥有低利率水平的信贷额度,也不会改善同业市场流动性的分配效率。因为无流动性短缺的商业银行可以通过向亏损商业银行融资而获利,所以商业银行在危机中总是努力获取信贷额度而不考虑他们时间中是否真的有流动性需求。因为流动性是不可观测的,所以信贷额度也就不能对商业银行同业市场提供稳定性。

我们假定L<LD时,即L=1-X+εX<LD=Xl时,或是总冲击ε<时,系统发生流动性危机,其中:

相对的,受到积极冲击时,商业银行不仅可以首先满足自身的流动性需求,同时可以利用剩余的流动性投资其它资产。假设流动性剩余为(Li-Xil),它可以投资(Li-Xil)/l-Xi的资产,假设期收益是γR。此时商业银行的总收益为:

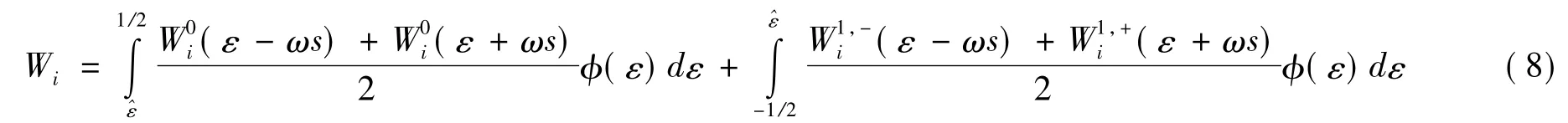

因此,商业银行0期的期望总收益Wi可以表示为:

根据(5)、(6)、(7),式(8)可以转化为:

于是,(9)可以被表示为:

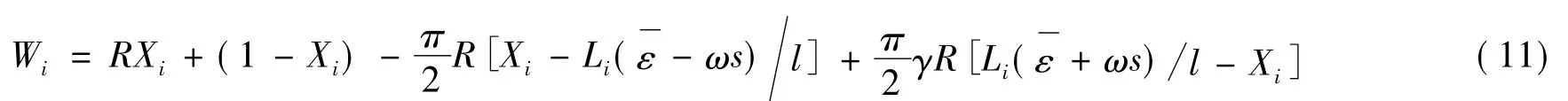

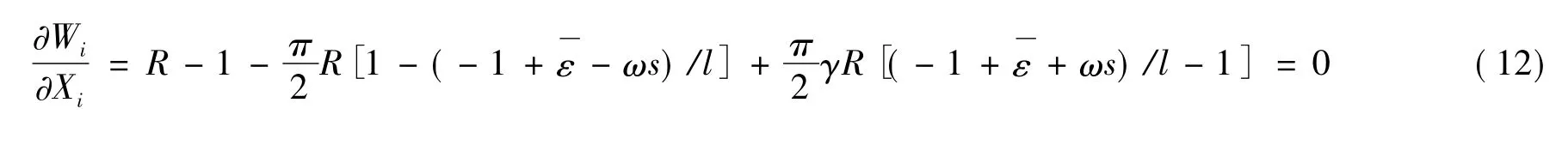

在(11)中,每个商业银行都会通过考虑(2)所表示的流动性持有以及风险投资总量(根据ε和π)来确定Xi的水平,以最大化期望总收益Wi。因此,最优的Xi水平应该满足以下条件:

由于项目的回报是由整个经济系统的总体投资水平决定的,而不是某个商业银行的个体投资水平Xi决定的,所以社会总体有效投资是最大化所有商业银行收益的有效投资,应该由所有商业银行的回报总和来决定:

命题1:商业银行会努力开展混业经营。

如果将(14)中的(1-qi)表示为ω,则(14)与(2)是相同的。因此,当前的设置符合总体模型的假设条件,可以将其纳入模型。

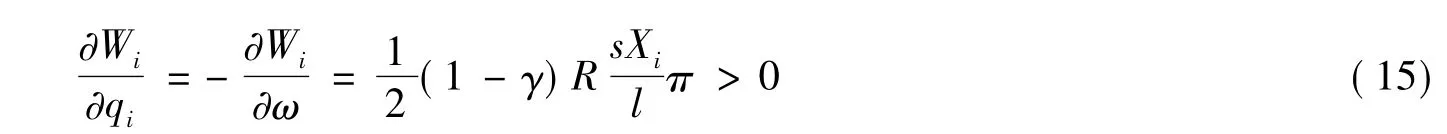

由(11)可知qi的增加可以增加商业银行的收益:

这是因为如(15)所示,1单位qi的增加将导致商业银行异质要素流动性通过sXi而减少。于是,假如商业银行遇到消极冲击,混业通过sXi提高流动性,商业银行可以通过持有更多的sXi/l资产而获利;假如商业银行遇到积极冲击,商业银行流动性将低于sXi,意味着持有比sXi/l更少的资产。因为γ<1,所以前者的收益比后者的损失要大。或者说,混业使商业银行的流动性水平与商业银行的平均流动性水平更加接近,从而使其在遇到消极冲击时损失更小,遇到积极冲击时收益更大。依据模型的大数定律假设,遇到积极和消极冲击的概率相同,所以混业经营后的期望收益更大。因此,商业银行从自身收益的视角考虑,将会努力通过各种方式和手段实推行混业经营,命题1得证。

由(4)可知,银行的流动性危机概率π只受风险资产的总体投资影响,而不受商业银行流动性持有的特殊冲击所影响。所以,商业银行的混业经营行为不论是对其个体还是整个商业银行体系的稳定性都不会产生直接影响。但是,混业经营会通过对商业银行流动性和风险资产投资的影响而对系统性风险产生影响:

命题2:商业银行的混业经营将使银行业系统风险增加。

证明:由(12)可知,

因此,将资产分配于风险资产比分配于流动性更具备吸引力。即混业经营将使商业银行更倾向于投资风险资产:dXi/dqi>0。由命题1可知,商业银行的混业经营最终将导致总投资X上升,而流动性需求L下降。由(4)可知,商业银行流动性危机发生的概率上升。命题2得证。

以上理论推演证明商业银行有着充分的混业经营动机,并指出了商业银行的混业经营行为会使整个金融体系的系统风险提高。但是各商业银行从自身的收益角度考虑,会存在漠视金融系统风险的倾向。因此,个体的混业选择会导致金融体系的系统风险。

三、实证检验

(一)商业银行混业经营发展趋势分析

从已有的研究来看,商业银行混业经营的发展状况,主要通过其非利息收入的相关指标反映。由于各商业银行公布的财务数据详细程度有所不同,会计处理方法也存在差异,很难对各项业务收入做出统一口径的统计,本文只把银行的业务收入分成利息收人和非利急收入两项。总收入包括利息收入、营业外收入、投资收益、手续费收入、汇兑收入和其他收入等。为了统一计量口径,方便比较,本文参照国际银行业对于利息收入与非利息收入的分类标准对利息收入和非利息收入进行界定。其中,利息收入包括贷款利息收入、债券利息收入和金融企业往来收入;非利息收入包括手续费及佣金收入、投资收益、汇兑损益以及其他营业收入。

1993年我国分业监管体制形成之后,我国银行业的市场化经营才逐渐进入实质运行阶段。因此,此后公布的财务数据能够比较准确地反映银行业自身的经营状况。本文以1996年为起点,依据我国商业银行的存续时间,选择13家商业银行作为我国银行业的整体代表进行研究。这13家商业银行包括4家国有商业银行:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行,和9家股份制商业银行:交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、民生银行、深圳发展银行、兴业银行、浦东发展银行(符合选择条件还有广发银行,但由于数据的可得性问题,将其剔除)。由于本文以考察系统稳定性为目的,因此我们采用加总平均,将13家银行作为一个整体,通过对非利息收入在营业收入中的占比及其增长率的变化来对银行业的混业发展趋势进行描述。其中,利息收入和非利息收入均为净值,即:

净利息收入=利息收入-利息支出

非利息收入=手续费及佣金净收入+投资收益+汇兑损益+其他营业收入=手续费及佣金收入-手续费及佣金支出+投资收益+汇兑损益+其他营业收入

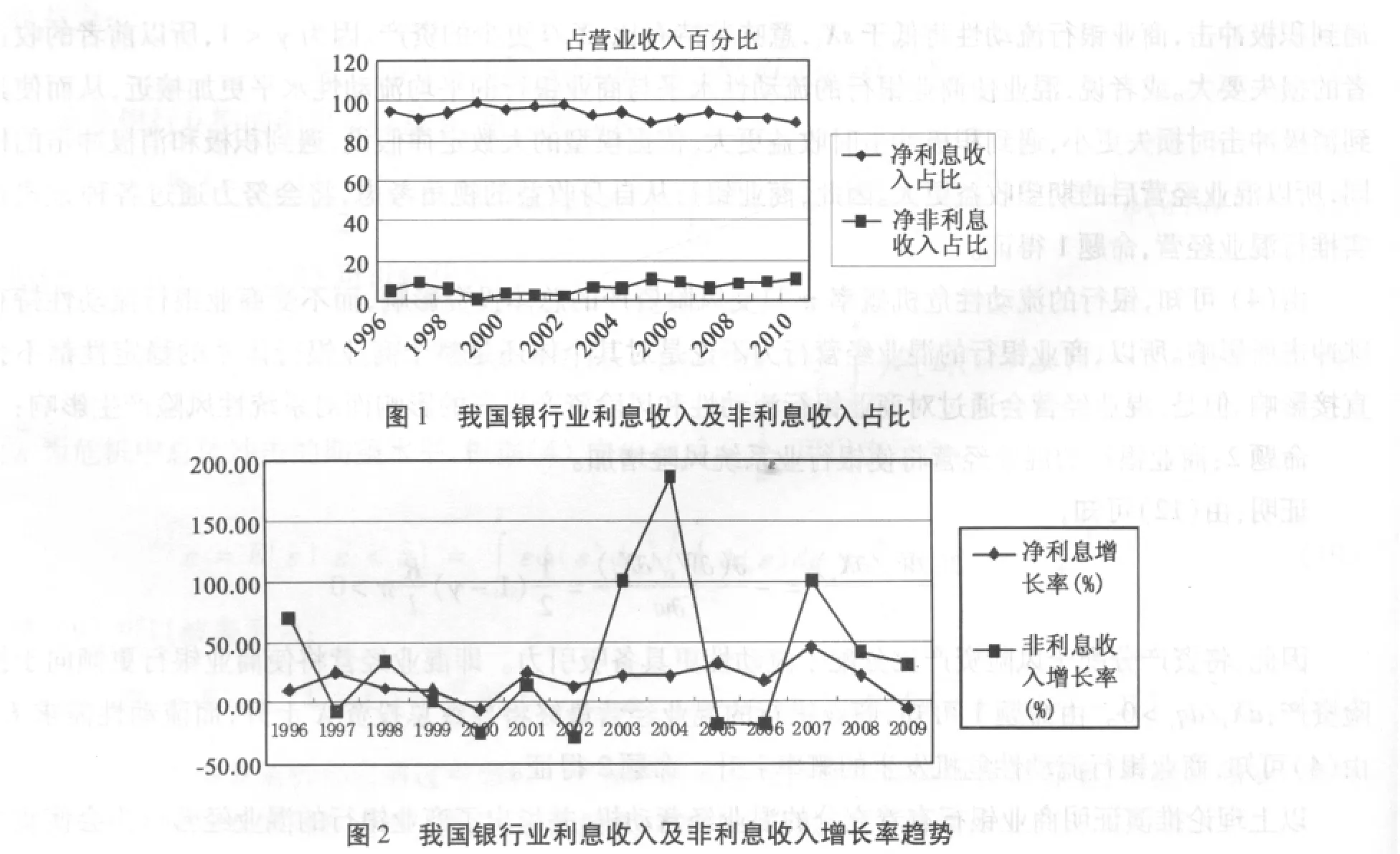

通过银行业利息收入及非利息收入在总收入中的占比可以发现,如图1,虽然在绝对量上非利息收入在总收入中的占比较低,在大多数年份均处于20%的水平以下,但是非利息收入呈现出增长趋势,尤其是自1998年之后,表现出明显的增长趋势。

其次,从银行业利息收入及非利息收入的增长速度来看,如图2,在1996年至2009年的14年间,非利息收入的增长率高于利息收入增长率的年份为7年,恰好占到总年份的一半。但是自2003年开始,非利息收入的增长率呈现出强劲的增长趋势,从2003年到2009年的7年间,非利息收入增长率超过利息增长率的年份占到5年,与混业发展的国际趋势表现出吻合。

通过以上分析可以发现,当前我国银行业的非利息收入在营业收入中的绝对量较小,我国商业银行的混业经营仍处于探索和起步阶段。但是,从其发展趋势来看,非利息收入无论是绝对量的增长还是相对增长速度均表现出明显的增长趋势。这是对命题1的有力佐证。

(二)商业银行业混业经营的系统风险考察

考察商业银行混业经营的系统风险,需要对其收益效应和风险效应进行整体研究。

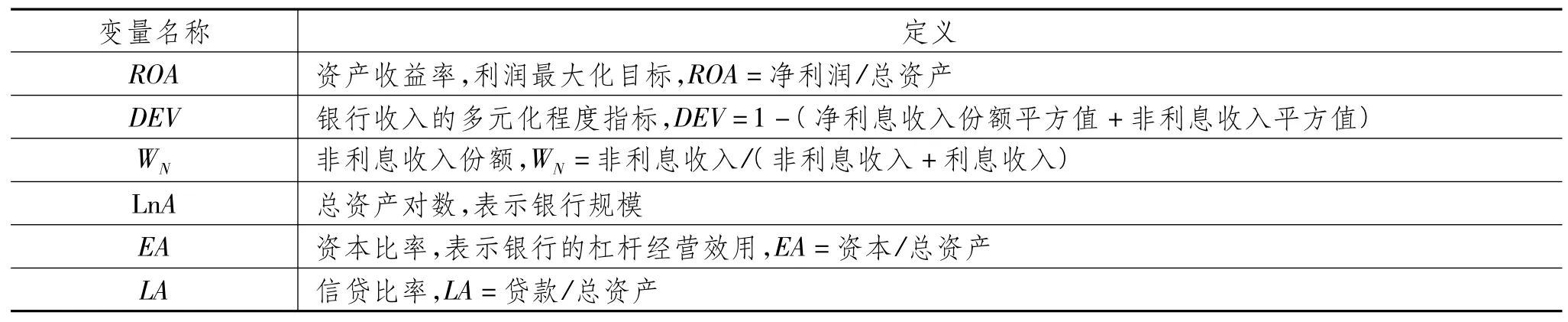

1.变量选取

(1)收益指标的选取

根据已有文献的研究,银行的经营绩效主要是通过资产收益率(ROA)指标来衡量。资产收益率代表银行的利润最大化目标,这与本文的研究基础十分符合,可以有效的验证本文的理论分析结论。

(2)多元化指标的选择

我们已经通过非利息收入在营业收入中的占比,来对银行的混业经营趋势进行统计描述。对于银行业而言,其收入来源主要包括利息收入和非利息收入。收入结构的变化就是两种收入形式在结构分配上的变动,也就是银行混业经营程度的反映。已有文献对于银行混业经营绩效的研究,多是以非利息收入为基础构建出多元化指标来对银行的混业程度进行描述。本文借鉴Stiroh和Rumble(2006)[5]的研究方法,采用DEV指标来衡量银行的多元化程度。

DEV指标表示如下:

其中,WI是利息收入占营业收入的份额,WN是非利息收入占营业收入的份额,利息收入与非利息手之和为营业收入,即WI+WN=1。因此,上式也可以写成:

由上式可知,DEV的值越高,表示多元化程度越高。如果DEV=0或DEV=1,则表明银行收入完全依赖于单一渠道。

(3)其他变量的选取

表1 变量名称及定义

尽管可以采用DEV指标来衡量银行的混业经营程度,但使用非利息收入份额作为关键变量仍然非常重要。这一变量的因素意义在于以下几方面:首先它是资产组合理论的均值规则中必须的变量,如果非利息收入在营业收入中的占比分别为0.4和0.6的两家银行,他们虽然具有相同的DEV值,但是他们实施的确实完全不同的经营战略,因此需要直接引入非利息收入份额对这一变化进行控制;另一方面,通过非利息收入份额指标的引入,可以在接下来的模型分析中进行一个效应分解,这也是本模型分析的关键所在。

模型所包含的其他可能影响收益的因素有:银行资本比率,该变量可以控制杠杆效用,如风险偏好的银行有可能持有更少的资本;资产规模,该变量可以通过规模级别来解释不同规模银行在收益方面的系统差别;信贷比率,反映生息资产在总资产中的应用状况。

2.模型构建

回归方程如下:

其中,i表示银行,t表示年度,θi,t表示银行i在时间t的外生变量部分。α1测量了银行收入多元化对银行收益的影响,如果多元化经营能改善银行收益,则α1>0,否则,α1<0。α2测量了非利息收入份额对银行收益的影响,如果非利息收入的边际增长可以增加银行收益,则α2>0,否则α2<0。

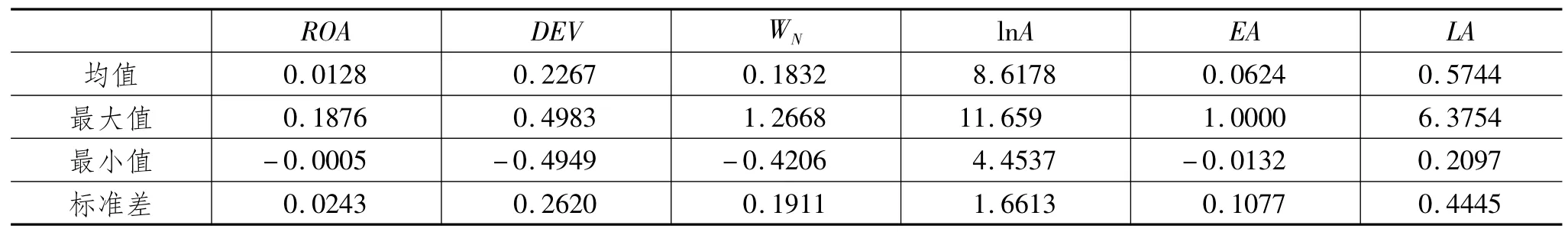

通过对样本银行的相关数据进行描述性统计(表2),可以发现,非利息收入目前仍不是我国商业银行经营的主要业务,净利息收入仍占据商业银行收入的主导地位,非利息收入占比较低,其占比平均值平均为18.32%,相当于美国商业银行上世界80年代的水平。非利息收入份额的标准差达0.1911,表明各家银行非利息收入份额的差异较大。

表2 解释变量的统计性描述

3.模型回归

由于变量中既包括衡量银行多元化的指标,又包括非利息收入的份额,而多元化指标DEV又是非利息收入份额的二次函数。所以,整个回归方程就不是线性的,而是关于非利息收入份额的二次非线性模型。我们的最终目的是探求DEV和WN对银行收益的影响,获得α1、α2。因此,将多样化指标DEV视为二次变量的替换函数,这样就可以对模型直接进行OLS估计,不影响参数值估计。

根据1996-2010年13家商业银行的数据建立非平衡的面板数据,通过Eviews6.0进行模型估计。本文采用的是变截距固定效应模型。为了消除截面数据可能造成的异方差,模型选择横截面加权,即广义最小二乘法(GLS)进行估计。同时,通过对解释变量的简单相关系数检验表3发现,解释变量之间的相关系数较大,所以在在多元回归模型中可能存在多重共线性。因此,需要采用逐步回归分析。

表3 解释变量的相关系数矩阵

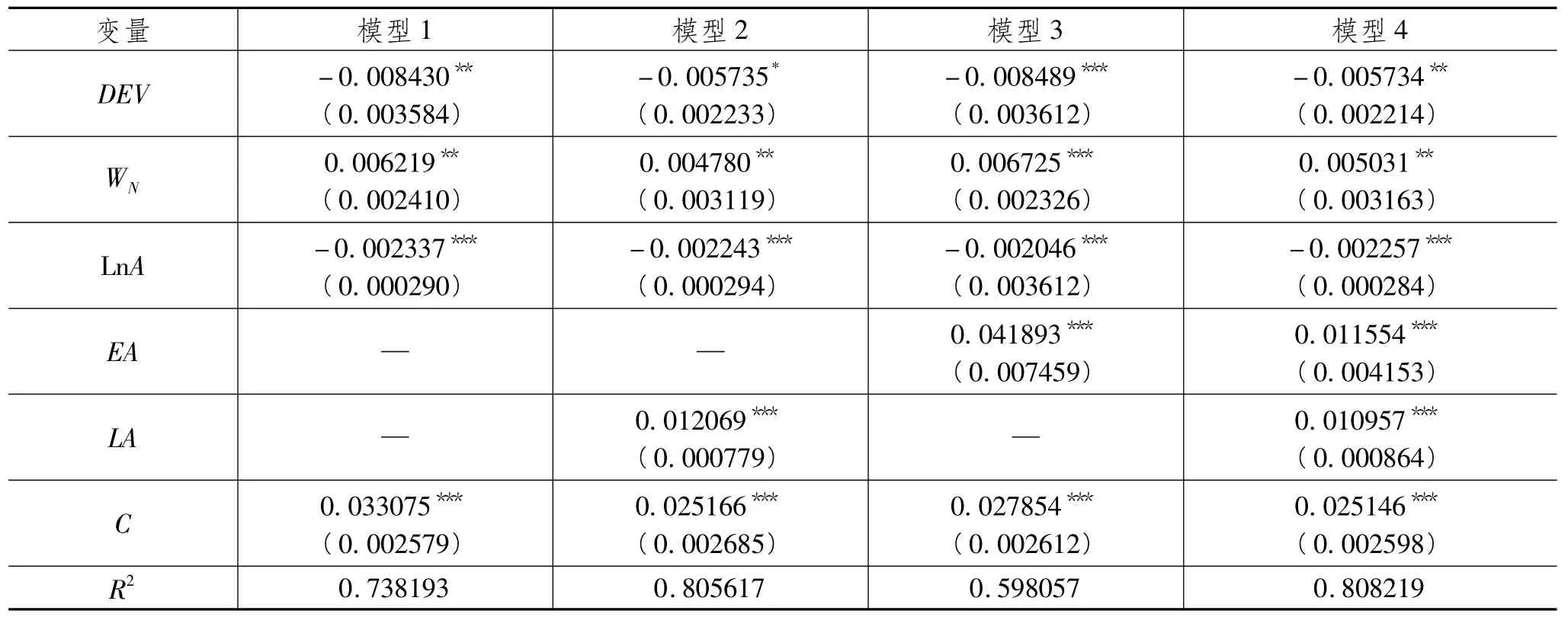

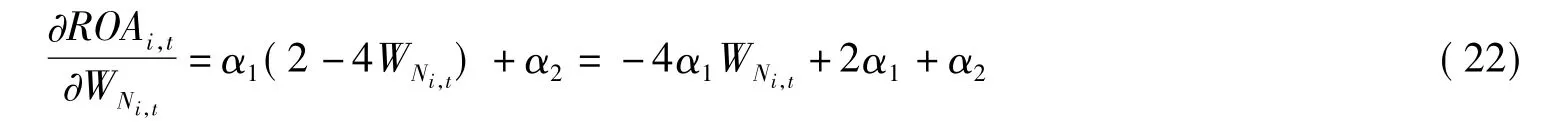

根据本文的研究需要,多元化指标DEV和非利息收入份额WN是模型必须保留的基础变量,因此在逐步回归中剔除了多元化指标DEV和非利息收入份额WN以外任何一个变量不显著的方程。由此对方程(3)的回归分析结果见表4。

表4 ROA非平衡面板数据回归模型结果

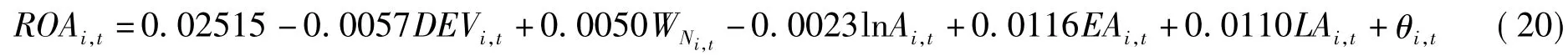

根据逐步回归分析的结果,在考虑所需分析变量显著性的条件下,选择方程拟合度较高的模型,ROA回归模型选择模型(4)的变量组成。由此得出回归方程如下:

回归结果表明,银行的WN每增加一个单位,银行的ROA将增加0.0050个单位,而且稳健性检验证明这种正相关关系相当稳定,说明非利息收入的边际增加会导致银行收益的增长。但是,多元化指标DEV增加一个单位,银行的ROA下降0.0057个单位,银行的多元化效应与银行收益负相关。而且通过不同变量的稳健性检验发现,这种负相关关系相当稳定,说明银行的多元化经营同时又降低了银行的收益。

于是,银行混业发展对于银行收益的影响到底如何必须通过进一步深入的分析才能得出结论,而本模型的设定恰恰具备了这种分析条件。

(三)银行业混业经营效应分解

以上回归分析所给出的结果表明,回归分析中非利息收入份额的增长确实可以促进银行收益的增加,但是非利息收入所带来的多元化效应却又对银行的收益产生了负效应。那么,商业银行混业经营的对于银行收益的最终影响到底如何呢?

如果回归方程(19)对非利息收入份额WN求偏导,则有:

显然,(21)式左边表示非利息份额变动一单位对银行收益的总体影响,它们可以由等式右边的两项内容来解释。第一项表示非利息收入导致的多元化效应对于银行收益的效应,可以理解为多元化对于银行收益的间接效应。这个效应由αi的符号及非利息收入份额的大小共同决定:如果银行的非利息收入份额小于0.5,∂DEV/∂WN>0,则表明WN的边际增加将产生多元化效应;如果银行的非利息收入份额超过0.5,∂DEV/∂WN<0,则表明WN的边际增加将出现集中化效应,多元化收益随之递减。右边的第二项是非利息收入份额对于银行收益的直接效应。

同时,由于DEV=2WN-2W2N,所以有:

因此,商业银行混业经营的直接效应为α2,间接效应为-4α1WNi,t+2α1。由于分解中的直接效应是银行混业经营的收益效应,间接效应则反映了银行混业经营的资产多元化所导致的收益波动性。这一分解的重要意义在于,可以使我们对当前银行业混业经营条件下的混业经营的最终绩效有一个非常清晰的认识。

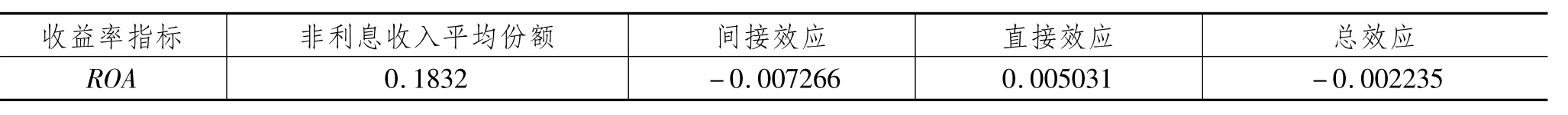

表5利用回归结果得出银行非利息收入对不同收益指标的净影响效应。由表5可知,在非利息收入平均占比可知条件下,银行混业经营的直接效应为正,非利息收入的边际增加,可以直接带来银行收益的增加。同时,由于样本银行的非利息收入平均份额均在0.5以下,且DEV系数的估计值为负值,所以混业经营的间接效应为负,说明由非利息收入增加带来的多元化效应并没有改善银行的收益,反而降低了银行的收益值。在混业经营的直接效应为正,间接效应为负的情况下,由于间接效应的绝对值大于直接效应,最终导致非利息收入的边际变化对于银行收益的净效应为负。

表5 非利息收入变动对银行收益的影响效应分解

以上分析结果显示,当前我国银行业混业经营带来的收益不足以抵消混业经营带来的负效应,我国银行业的混业经营并未起到分散风险的作用。由于本文选择的样本银行对于整个中国银行业具有非常高的代表性,对于系统性风险的反映非常具有说服力,对命题2给出了充分证明。

四、结论及建议

从上述的研究我们可以得出以下结论与启示:

第一,从微观角度,理论上作为微观个体的商业银行具有充分的混业经营动机,并且混业经营也有助于商业银行的自身发展。实证检验结果表明我国商业银行正在表现出强烈的混业经营发展意愿,而我国银行业混业经营负的间接效应充分证明了当前我国银行业混业经营所蕴藏的风险,这使得我们必须正视商业银行混业发展趋势对我国金融体系运行的影响。

第二,从宏观角度,实证检验表明我国银行业混业经营净效应为负,即商业银行为了增加收益,努力开展混业经营,但是却增加了银行业的整体风险,这一结果反映出金融机构开展混业经营很有可能引发整个金融体系的系统性风险。

第三,面对金融机构混业经营可能引发的系统性风险,作为微观个体的商业银行,从自身收益最大化角度出发,并不会因此而停止其混业经营的行为。商业银行混业经营行为与由此可能引发的系统性风险之间的矛盾,恰恰反映出宏观审慎监管的必要性和迫切性。因此,对于金融机构的混业经营行为,必须从宏观审慎的视角,通过新的监管制度供给引导其向健康的方向发展。

[1]周小川.在“宏观审慎政策:亚洲视角高级研讨会”上的开幕致辞[EB/OL].中国人民银行网站,2010-10-21.

[2]ROSIC S,STAIKONRA R C,WOOD G.Non - Interest Income and Total Income Stability[R].Bank of England.Working Paper,2003:198.

[3]ALLEN F,SANTOMERO A M.What do Financial Intermediaries do? [J].Journal of Bank & Finance,2001(25):194 -271.

[4]WOLF W.The Homogenization of the Financial System and Financial Crises[J].Journal of Financial Intermediation,2008(17):330 -356.

[5]KEVIN J S,RUMBLE A.The Dark Side of Diversification:the Case of US Financial Holding Companies[J].Jorunal of Banking and Finance,2006(30):2131-2432.