乡村司法的社会结构与诉讼构造①——基于锦镇人民法庭的实证分析

张青,云南大学法学院,云南昆明 650091

乡村司法的社会结构与诉讼构造①

——基于锦镇人民法庭的实证分析

张青,云南大学法学院,云南昆明 650091

乡村司法总是处于一定的社会结构中,特定的社会结构决定了乡村司法的运作模式、形态。通过对社会结构的把握,可以有效地解释并预测人民法庭的运作行为。乡村司法的社会结构包括人民法庭所处的各种关系网络,案件本身的性质、类型,当事人双方的力量对比等。这些因素互相交织,使得法庭诉讼构造呈现出一个倒立的伞状结构。最大限度地限制该诉讼构造出现,则必须从乡村司法的社会结构中寻找突破口。

乡村司法;人民法庭;社会结构;诉讼构造

学界对乡村司法的研究,目前主要有两种进路:一是将乡村司法置于一个宏大的理论框架下,借乡村司法思考我国法治进程中面临的一般性、抽象性的理论命题②此类文献典型者如苏力:《送法下乡——中国基层司法制度研究》,北京:中国政法大学出版社2000年版。;二是以法律民族志的写作方式,侧重于对人民法庭的组织结构、日常运作以及司法技巧等方面进行纯事实性描述③此类文献如高其才、周伟平等:《乡土司法》,北京:法律出版社2009年版。。“国家-社会”的理论框架对于我们理解中国在法制现代化进程中国家与社会之间的互动与张力,以及中国法律的现代性等一般性理论问题,无疑是极具价值的,然而由于结构上固有的宏观性、一般性特征,使得其在分析具体的制度时难免显得有些苍白无力。本文试图摆脱“国家-社会”的理论框架,以鄂西南锦镇人民法庭为例,综合运用法律的宏观社会学与微观社会学的方法[1]2-6对乡村司法从事一些显微镜式的探索[2]9-10,从微观层面展示乡村司法的活动原貌。但这种研究进路与前述侧重于事实性描述的法律民族志式的研究范式亦有着较大的区别。本文意在对乡村司法予以“阐释性地理解”[3]40-45,进而从制度论的层面对其予以反思和总结。

一、人民法庭所处的宏观社会结构

布莱克的法律社会学理论认为,社会生活栖息于自身的世界即社会空间之中,而且每种社会生活的运作形式均可以由其所处的社会空间的形状即社会结构予以预测及解释[4]158。作为社会生活的重要内容,人民法庭的日常运作也必然在一定的社会空间中展开。

(一)法庭辖区

锦镇人民法庭位于湖北省的西南部,其管辖范围包括石溪和锦乡两个乡镇,共89个行政村,约9.5万人。由于地处武陵山区,辖区地形十分复杂,尽管石溪与锦乡互相接壤,两地地理环境却迥隔霄壤。复杂的地理环境加上乡民们居住分散,增加了乡民出行的困难和诉讼成本。为了避免多次往返造成的交通、成本等方面的困难,许多卷入诉讼的乡民在法庭第一次开庭时基本上都会接受法庭的调解,法庭也乐于利用这一筹码向当事人施压。

随着沪蓉高速和宜万铁路相继竣工,旅游业及相关产业逐渐成为当地政府重点扶持的项目。为了加快发展步伐,出现了政府片面追求企业数量、疏于对企业质量管理的现象,于是征地、补偿纠纷以及涉及乡镇企业的债务纠纷随之日益增多。由于这些纠纷均涉及地方政府“发展工作”的重点,如果依律裁断势必得罪镇政府,执行也比较困难,加之这类纠纷往往涉及面广,矛盾尖锐,稍有不慎便可能将矛盾的焦点引向法庭,因此法官们在接到这类案件时均十分谨慎,“立案政治学”[5]在这里也得到了恰到好处的运用。

(二)处于纵向支配与被支配关系中的人民法庭

从法律角度看,人民法庭属于县人民法院的派出机构,与乡政府既非隶属关系,亦非平行关系。然而在实践中,乡镇人民法庭事实上处于乡政府的领导之下,人民法庭在办理案件时不仅要考虑法律问题,更要考虑政府的政治目标、形象,维护政府的权威及地方稳定。不仅如此,法庭还经常应乡政府的要求参与一些行政性事务,如协助乡政府对一些非诉讼纠纷进行调解。乡政府还从包括人民法庭在内的乡镇各单位抽调人员组成了一个综治维稳中心,负责处理一些棘手的行政调处纠纷。可见,在新的背景下,人民法庭实际上构成了党和政府综合治理实践的重要一环,并且在这种总体实践中处于从属地位[6]。

县法院也处于相似的位置,在笔者调查期间,按照法庭日程本来有一个财产案件需要强制执行,但由于县、乡两级政府正举行换届选举,县法院为了保证选举期间的稳定而推迟了该案的执行。即使在平时,法庭对强制措施的适用也须经层层审批,其标准一般不是法律,而看是否利于社会“稳定”。庭长多次强调,在地方工作中,离开政府什么事都做不了。有学者认为,法庭工作之所以时时需要行政工作的支持,是因为法律越出了自己的领域而直接进入社会治理领域的缘故[7]。然而,法律的治理化本身却是由于行政过分干预司法所致。这就产生了一个悖论,即一方面司法的权威性不断罹受行政干预之苦;另一方面,作为行政干预之结果,为弥补自身权威不足,法庭又不得不求助于行政权力,而这种依赖则进一步强化了法庭的从属地位,弱化了乡民对于法庭作为一个中立机关的信任。

锦乡与石溪乡只有一家法律服务所,办公地点就在锦镇人民法庭大院旁边,其代理了辖区内近90%以上的案件。法官和法律服务所的人员非常熟悉,平时常有往来。作为一个主要面向辖区内的纠纷提供法律服务的单位,法律服务所在业务活动以及案源等方面均要受制于人民法庭。

在实践中,法官可以通过多种方式影响法律服务人员:一是在立案程序中巧用自由裁量权。例如对于某些在法律上比较模糊的案件,法庭可以自由决定是否立案,而且即使对于依法应当立案的案件,人民法庭也可以“严格”适用程序(如果与代理人关系好则可以“酌情”受理)不断拖延;二是在诉讼过程中,由于法庭享有较大的程序事项的自由裁量权,与法官关系密切的法律服务人员可以得到诸多方便,如开庭时间、举证期间等方面,法官可以灵活把握;三是在判决内容上,对于特定案件的责任认定、双方的过错程度等实体问题方面,法官也享有较大裁量余地;四是法官手头上有大量的案源,在一个案源有限且竞争日趋激烈的农村法律市场上,毫不夸张地说,争取到法官的案源直接决定着法律服务人员的职业命运;最后但不是最不重要的一个方面,在案件处理过程中,法官对法律服务人员的态度也潜在地影响其未来的执业。如果法官总是对某法律服务人员态度冷漠,甚至开庭时不留情面地训斥,法律服务人员在当事人面前丢脸不说,更重要的是,在乡村社会的背景下,当事人事后的负面评价会以流言蜚语的形式迅速传播,①流言蜚语是熟人社会中的一种社会控制方式。详见罗伯特·C.埃里克森:《无需法律的秩序——邻人如何解决纠纷》,苏力译,北京:中国政法大学出版社2003年版第68-70页。这无疑会对该法律服务人员的职业信誉造成致命的损害。

(三)锦镇人民法庭与乡民的“距离”及其效应

人民法庭的法官在谈到工作中面临的困难时,一句口头禅便是“我们不比县法院”。细究起来,这句话的背后透射出由于与当事人的“距离”过近而给法庭带来的种种压力。这里的“距离”并非通常意义上的物与物之间在时空上的间隔,而是包含了更为广泛的意义,不仅表示物理距离,也包括心理距离。

首先,人民法庭设置在乡村集镇上,相对于到县城,乡民很容易就能到达人民法庭;其次,人民法庭的法官基本上都是本地人,即使是相邻乡镇上的人,由于人民法庭的法官流动性很小,他们基本上处于主要由乡民组成的社交网络中,如果对法官的判决不满意,当事人很容易就能找着法官闹,甚至去法官家里耍泼;第三,虽然法庭刚刚搬进了新修的办公大楼,周围也设置了围墙、大门以及监控设施,但是由于法庭人手有限,而且法官所处的环境及其社交圈子的乡土性,使得法庭的大门不可能像县法院那样严加看守;最后,前述各种因素互相交织,加之传统心理的影响,乡民对“城里人”都有一种莫名的敬畏,居住在城里的法官更是“城里的干部”,而派出法庭的法官根本没有这种优势,无论出于客观条件还是工作需要,他们不仅不能像县法院法官那样与乡民保持距离,相反他们必须想办法与乡民“拉近”距离。与乡民长期交织在一起,很容易就失去因距离带来的神秘感,乡民们渐渐地从心理上将法庭的法官置于一个较近的位置。西方法社会学的研究也表明,第三方的权威性与其同对立双方之间的社会距离(关系、文化、优势地位)成正比[4]87-90。当乡民们不再把法官视为高高在上的拥有权威主体时,他们在法官面前便少了顾忌,为了达到自己的目的不惜耍泼闹事。

(四)锦镇人民法庭的考核管理与经费来源

根据县法院出台的2011年案件质量评估指标显示,县法院主要依据“三项指标”对人民法庭进行考核,一是质量指标,二是效率指标,三是效果指标。在质量指标中,上诉改判和发回重审率以及再审改判和发回重审率被要求控制在1%以下;效率指标中,对正常期限执结率要达到99.5%以上;在效果指标中,对上诉率要求控制在20%以下,申诉率要求在0.3%以下,信访投诉率0.5%以下,实际执行率以及执行到位率要达90%以上,调解率要在50%以上。①数据来源于锦镇所在的×县法院:《×县人民法院开展“审判管理年”暨“案件质量效率年”活动实施方案》,×县人民法院文件,×法[2011]10号。

三项指标中,对于法庭审理案件的上诉、再审和执行的考核标准是极其严格的。且不说当事人上诉后的处理结果如何,单就当事人的上诉本身即作为县法院对法庭进行否定评价的标准。而法院内部的错案追究制虽屡遭批判,然实践中仍被继续推行。在锦镇人民法庭,无论是二审或者再审,一旦案件被发回重审或者被改判,该案即视为“错案”,年终考评就会因此被扣分。而对执行率的考核,更是法官的心病。由于该县实行的是人民法庭自审自执,原则上法庭对于自己审理的案件要自己执行。虽然特殊情况可以请求执行庭协助,但法庭实际很少申请。因为这不仅关涉法庭的面子,更重要的是频繁请求协助会让法院领导认为法庭无能,无形中会影响法庭的考评以及庭长的工作业绩。为了顺利通过考评,法庭还将自审自执原则进一步落实到了承办法官的个人头上,这就加大了法官的执行压力。最终的结果是,法庭从立案之初到案件最终处理全过程都会首先考虑执行问题,并采取相应的策略,而在诉讼过程中,为了避免强制执行以及当事人上诉、申诉,法庭会千方百计地促成调解。

法庭的经费来源也是法庭热衷调解的一个重要原因。在锦镇人民法庭所在的县法院,法官的月基本工资大约2 000元左右,如果在乡镇人民法庭综合起来一个月可以拿到4 000元左右,有些“工作有方”的法庭拿得甚至更多。以锦镇法庭为例,除按照法庭的法官人数给每人8 000元/年的办案补贴外,县法院还会按照法庭处理的案件数量划拨办案经费,一般是每办结一件230元,如果是以调解结案,则另计50元,也就是调解结案的每件是280元。②数据来源于锦镇所在的×县法院:《×县人民法院财务管理办法》,×县人民法院文件,×法[2011]5号。

二、乡村司法与案件结构:一件山林土地纠纷的立案过程

上述的分析展示了锦镇人民法庭所处的宏观结构,为解释并预测法官以及法律服务人员在乡村司法活动中的行动逻辑提供了背景性的条件,但尚不足以细致全面地展示乡村司法的运作及其构造。实际上,法律的运作受到除宏观社会结构以外的多重因素的影响,这些因素主要通过案件进入法庭的运作过程,不同的案件以及相同案件中各要素的不同组合方式均型塑着法庭的构造。

“法律的量随时间而变化……法律的量的变化也存在于所有的社会、地区、社区、邻里、家庭和各种关系之中。法律的量随着谁控告谁、法官是谁和诉讼的其他当事人是谁而变化;随着这些……变化……还可以对法律的样式作出解释。”[8]4可见,每一案件都是社会生活的一个缩影,社会中政治的、经济的、文化的以及参与诉讼的各主体间的差异、相互关系等因素随纠纷进入法庭,并左右着法庭的运作与外在形态。正是在此意义上,布莱克认为“每一个案件都是社会地位和社会关系的复杂结构……案件的社会结构可以预测和解释案件的处理方法”[1]6。

在锦镇人民法庭的司法活动中,案件的社会结构对法庭运作的影响首先体现在立案环节上。纠纷当事人双方的身份,纠纷本身的性质、复杂程度等因素对其是否被法庭作为案件受理有着直接的影响。如果纠纷一方当事人涉及政府利益或者政府的政治目标,或者案件涉及面广,矛盾尖锐,如山林、土地纠纷,以及其他可能难以执行的案件,法庭一般会拒绝受理。对于少数受理了的此类案件,也是事先征求县法院的意见后才立案。笔者在调查期间便有幸目睹了这样一起山林土地纠纷的立案过程。

刘某(年逾60岁)出嫁前,其父口头允诺他去世以后,刘某与其兄(憨厚)均分其生前承包的山林。老人去世以后,由于只是口头约定,山林证上的户主并未更正,一直在其兄名下。2008年年底,刘某的兄弟在村委会的参与下,将其名下的耕地以3万元、林地5000元的价格转让给石溪乡某魔芋加工厂使用。刘某得知该转让合同后提出异议,并提出如下主张:一是其兄所转让的山林中,她有一半承包权,因此这部分属于无权处分;二是其兄憨厚,且转让土地时被灌醉,意思表示不真实;三是其兄出具的收条系村长和乡政府伪造的。县、乡两级政府对此案进行了多次处理,在对行政复议不服的情况下,刘某提起了行政诉讼,后因各种原因(笔者猜测,可能政府和法庭对其做出了承诺),刘某撤诉。2011年,刘某发现买方获得了山林证,于是再次向锦镇法庭提起民事诉讼①根据2011年8月10日于锦镇法庭的录音材料整理而成。。

对人民法庭来说,此案无疑是非常棘手的。一般来说,经过政府处理的案件,基本上都能予以解决,而屡经政府处理仍未得到解决的,大多是“烫手的山芋”。之所以“烫手”并非案件本身有多么复杂,而是这些案件所涉及的乃是政府的政绩工程,何况该案企业法人代表还是县人大代表。经过多次行政处理未果的事实,透露出的是政府对此案在态度上的底线。所以这在法庭看来,该案就不仅仅是个法律问题,更是一个政治问题。那么,作为“离开党政部门什么事也办不了”(庭长语)的法庭,能够解决该案吗?答案是显而易见的(行政庭劝当事人撤案本身即足以表明法院在此案中的地位),法庭即使顶着巨大的压力受理了此案,其判决也难以得到执行。法庭对刘某的接待表现出了高超的“走钢丝艺术”,即游走于当事人和政府所拉起的“钢丝”之上,既不能得罪政府,而当事人亦开罪不起。

负责接待刘某的是锦镇法庭庭长。尽管像刘某这种“缠讼”的当事人从乡到县各部门几乎都很熟悉,但是庭长仍然装作什么都不清楚一样冷峻地听刘某诉说。因为按照庭长的经验,一旦流露出熟悉案情或者关系的神态,将很难摆脱当事人。庭长听完刘某的诉说以后,平静地为当事人分析案情,指出其兄既然签字盖章合同就生效了,而且还领了转让款项,出具了收条,这也算是对此前醉酒签约效力的追认,所以现在起诉没有意义了。显然,庭长意在说服当事人放弃诉讼。刘某则坚持称收条系伪造,庭长故意提高嗓音说:“那你要提供证据证明是假的啊!法庭是讲证据的地方,不是你说什么就是什么,那样法庭不是为你一人开了么!”表面上看,庭长所说的每一句话都合法、合情且合理,然而如果将其放在乡村法庭司法实践中来看,就会发现,庭长并非真正是出于法律的约束而劝说当事人放弃诉讼。因为在乡村司法中,法律对于像立案这类法官拥有较大裁量空间的活动的约束并不是太大,法官可以较为自由地拿捏程序的“宽严”,在此法律更多的是充当着与当事人博弈的筹码和资源,而不是一种实质性的约束。这与强世功在陕北农村所发现的法律在依法收贷中的作用有异曲同工之妙。[9]而且依据民事诉讼法立案条件的规定,对于证据本身的真实性的疑问并不影响案件的受理。因此,庭长说这番话的目的实是想让刘某知难而退,然而庭长的话并没有起到预期的效果。进行多次努力后,不堪纠缠的庭长最终拨通了县法院某领导的电话,简要汇报案情后,决定由庭长周末将卷宗带回县法院商议后确定是否立案。一周后,笔者跟踪调查该案进展,得知该案经过领导审查后决定立案(主要是出于稳定考虑,因为那几天正是换届选举期间,当时立案至少可以防止当事人四处上访)。

该案曲折的立案过程清楚地揭示了案件的微观社会结构是如何影响法庭的实际运作的。由于牵涉政府利益以及对执行的预期,加之被告法人代表的特殊背景,法庭在立案时表现出了极大的审慎。而最终获准立案,则主要出于“政治稳定”的需要,作为缓兵之计起到暂时稳定当事人的作用。此种“立案政治学”的运用,使人民法庭成功地排除了大量敏感案件。

排除了当事人双方实力明显悬殊的棘手案件之后,所剩的便主要是当事人双方基本上势均力敌的普通民间纠纷。但是所谓的势均力敌也只是表面上的,或者说是宏观层面的。尽管参与纠纷的当事人大多都是农民,但他们之间的力量对比仍然存在较大的差异,而这种差异也在一定程度上左右着法庭审理案件的方式、策略和结果。如果一方当事人背后的支持团体实力雄厚,背景强硬到可能会影响法官本人的利益时,在法庭与社会“距离”很近,又没有一个强有力的程序保障法官中立地位的情况下,法庭必然会向强势一方倾斜。但这类极端的案件在乡镇上并不多见。

然而通过一个多月的参与观察显示,即使是最普通的村民间的纠纷,依然存在力量对比上的差异。这里的力量是广义上的力量,只要是可以影响法庭裁判的因素都可以归结为一方当事人的“力量”。例如,有的当事人比较明事理,容易被说服,而有的当事人则比较蛮横无理,稍有不如意便抵赖撒泼,这时候,经验老到的法官可能就会将工作的中心转向明事理、息事宁人的一方,而不会无益地对蛮横之人做工作。毫无疑问在这里力量的强弱不是当事人后面的财富以及地位,而是看谁最蛮横,最能耍泼。在乡村社会中,只要一方当事人没有前面所说的那种极度优势的情形,那么耍泼、抵赖是非常有效的力量,法官为了保证调解成功并执行到位,不得不迁就耍泼一方,而迫使息事宁人一方妥协。而且由于这种力量对比具有较大的流动性,一方当事人在一个阶段可能比较容易说服,在下一阶段则可能变得蛮横,这时候力量对比关系就可能倒过来,因此法官为了获得调解的成功,有时候不得不反复调整调解方案和做工作的对象。

三、乡村司法的诉讼构造:一个倒立的伞状结构

在人民法庭所处的社会结构及其处理的案件结构的互相作用下,乡村司法呈现出独特的法庭构造。人民法庭所处的社会场域决定了其受理纠纷的主要类型,即以离婚案件为主的普通民间纠纷,以调解为主的案件处理方式①根据锦镇人民法庭2008年至2011年9月收结案台账显示,普通民间纠纷占年受案总数的95%以上,其中离婚案件约占年受案总数的75%以上,调解结案率达90%以上。,以及与案件审理的特定利益关系。因此,在大多数情况下的乡村司法实际上是法庭运用调解的方式解决以离婚案件为主的普通民间纠纷的司法活动。而法庭同案件处理方式、结果间特殊的利益关系,为法庭在司法过程中摇摆的立场埋下了伏笔。正如有学者所言,一旦第三者自身对纠纷的结局持有自己固有的利益,这时第三者就有可能不顾当事者主张的正当与否而站到对实现自身利益最为有利的一方[10]12。

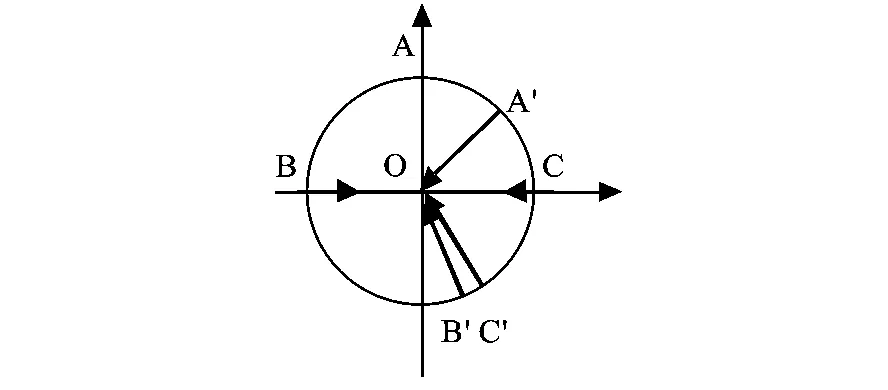

除法官的社会特征以外,乡村社会的案件结构诸要素实际上均可约化为当事人双方的力量对比。因为这些要素都是附着在支持者的角色进入法庭的[4]95-107,而法官除非在极特殊的情况下,一般不会直接转化为一方当事人的力量,其之所以“摇摆”,是以法庭和法官自身的利益为依据的①马克思曾言,“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”可见追求个人利益系人之常情,每个人都会在一系列既定条件下力图使自己的利益最大化,即使法官也不能免俗。《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1960年版第82页。,而不是出于支持一方而反对另一方的目的。从这个角度来讲,法官确实是中立的,只不过促使其保持中立的动因主要不是司法公正,而是实现自身利益最大化。个人利益最大化驱使下的“中立”使得法官超然于当事人双方以及社会整体利益之外,有经验的法官在法庭上能够敏锐地锁定调解工作的对象,其标准不是对方的诉讼角色,而是根据诉讼过程中暴露出来的当事人双方的个人信息进行判断。这些个人信息往往包含了当事人双方的力量对比状况。正因为如此,为了降低法律歧视的量,有学者提出了法律的非社会特征化的改革方案,即最大限度地减少进入法庭的个人社会信息[1]63-76。由此可见,当事人双方的力量对比关系,实际上决定着法庭的诉讼构造。法官为了自身利益的最大化,会选择最有利的位置进行调解。由于法律服务人员基本上完全受制于法庭,利益最大化原则也会促使其紧跟法官的脚步,迎合法官的思维而对当事人进行说服。由此便可以得出如图1所示的法庭构造:

图1

在图1中,竖轴与横轴垂直相交于圆心O,横轴与圆形成B、C两个交点,分别代表法庭审理中的当事人双方的位置,其中C特指力量对比中强势一方当事人;竖轴与上半圆形相交于点A,代表法官在庭审中的理想位置。从图中可以发现,A、B、C三方实际构成一个等腰三角形,法官居于其中,居于其上,与当事人B、C保持等距离。这实际是现代司法活动的理想构造。在乡村司法过程中,由于法官与案件处理存在着固有的利益关系,为了追求自身利益的最大化,法官的位置会随着当事人双方的力量对比而发生位移。如图1所示,在开庭之初,当事人双方力量对比尚未明显时,法官基本上能够保持在中立的位置,随着诉讼的不断推进,体现当事人之间力量的信息不断展现于法庭,法官为了追求调解的成功,说服工作的重点将会转向弱势当事人一方。因为要想得到强势一方当事人的让步显然更加困难,这时法官的位置就会向强势一方当事人C的方向移动,到达A'的位置。法官在位移的时候会有一个合理的预计,一是法律的底线,其次是对方当事人以及社会公众的心理承受底线,一旦突破这个底线,法官的位置就比较危险②因为法官们的日常司法无论实际是怎么样的,但基本上都能够整理成形式上合法的卷宗,一旦突破底线,被激怒的当事人可能转化为上文所说的“强势”当事人,不仅不接受调解,甚至四处上访、申诉,而法官完全放弃中立者的立场的行为在法律也很难成立。。所以除非出现力量极端失衡的情形(如涉事一方为政府,而政府在这方面立场强硬),法官的位置只会随着当事人双方力量对比的变化无限接近C,但不会与C重合。因为与C重合意味着法官完全放弃了中立的裁判者的立场,而加入到当事人一方,这是与法官更大的利益相冲突的。在此有必要强调的是,法官在诉讼中的位置是法官在诸多限制性条件下进行利益权衡的结果,这个行为本身并不足以作为评判法官个人品行、操守的标准。有些法官在开完庭后很愤怒,因为明明知道那个耍泼抵赖的当事人理亏,事实也证明其理亏,但是却无能为力。

理想状态下,代理人与其所代理的当事人近似地处于同一位置,即B、C所在的位置。在现代法制健全的国家,律师的利益主要与其提供服务的质量有关,然而在锦镇的司法环境中,法律服务人员的利益却与法庭和法官紧密相关。因此在庭审中,无论是原告的代理人还是被告的代理人,只要他们来自法律服务所(不仅限于本乡镇,由于法庭庭长流动性很强,只要是本县范围内的法律服务所人员,他们与各法庭庭长都较为熟悉),他们便会默契地配合法官的调解。法官认定的事实、确定的解决方案、责任划分等,代理人基本上不会提出异议,而且只要有利于实现法官的处理意见,代理人一般也不会就对方当事人或者代理人的言行提出抗辩。换句话说,在庭审中,代理人的立场不是在其代理的当事人一方,而是“贴心”地站在法官的立场。因此,代理人的行动也会与法官保持“同步共振”,代理人的位置会随时同法官保持对称。如图1所示,弱势一方的代理人会跟随法官的位移而从B点移动到B'处,强势一方代理人也不会完全站在当事人立场,而是采取同样的策略,从C点移动到C',与法官的位置保持大致的对称。

图1表明,在锦镇的司法活动中,当事人聘请的法律服务人员事实上更多的是在为法官的调解活动服务,他们在法庭中的位置和立场都以法官的位置和立场为参照,类似于法官位置上的一个投影;而法官的立场和位置并未固定在等腰三角形的顶点,而是随着当事人之间的力量对比左右移动,最终定格在强势当事人一方。因此法庭中的弱者最终成为“众矢之的”,所有的劝解、批评、教导、威胁等集中向其轰来。在庭审中,法律服务人员并未增强当事人的力量,相反可能起到削弱当事人力量的作用。有学者曾经以伞形结构描述我国刑事司法的构造[11],而乡村司法则更像一把倒置的雨伞,其中长长的伞柄象征着强势一方当事人,周围的伞骨及其组成的伞面则象征着由法官和代理人组成的力量之网,它们共同指向代表弱势一方当事人的伞尖。

模型中假定了双方当事人都以法律服务人员做代理人,但在现实生活中并不是每个当事人都会聘请法律服务人员,而这种情况下仍然可以该模型予以解释。这个模型的核心在于法官与法律服务人员之间的支配关系,如果当事人聘请的是与法官陌生的律师,或者与当事人亲密的亲友等作为代理人,则不太可能处处站在法官的立场,这就意味着法官的调解难度会加大。这也是人民法庭为什么更希望法律服务人员代理的真正原因①王亚新教授的实证研究也显示,土生土长的法律服务工作者在乡村较律师更有竞争力。王亚新:《农村法律服务问题实证研究(一)》,载《法制与社会发展》2006年第3期。。此外,在法庭作出判决的极少情况下,该模型同样具有解释力,因为法官即使以判决结案,其还是会考虑执行、上诉、申诉等问题,进而考虑当事人对判决的态度,因此前述的力量对比依然会发生作用。

乡村人民法庭司法过程中出现的倒立伞状结构,凸显出乡村司法中弱者愈弱、强者愈强的现状,其结果是使得人民法庭的司法活动陷入“强制不行、合意不纯”[12]的尴尬局面,进而引起了乡村司法严重的合法性危机。如果其运作的结果是使强势者成功地逃避其应承担的责任,迫使弱势的权利者作出妥协,那么乡村司法的合法性基础何在?此种合法性的拷问,实际关涉乡村司法的发展方向。

四、结语:可以同情却未必能够同意

乡村司法呈现出的倒立的伞状结构,并不能简单地归因于法庭和法官的徇私枉法(当然也不排除个别的情形),而是有其固有的结构性条件。人民法庭所处的社会空间及其案件的社会特征,加之人的趋利避害的本能,共同形塑着法庭的运作及其构造。这是当前我国乡村司法所必须面临的,并且在短期内可能无法彻底解决的现实困境。因此,这种构造的产生及存在有其客观的必然性。

然而,承认其存在的必然性以及相对的合理性,并不意味着在对待乡村司法的态度上秉持“存在即是合理”的教条,而这无异于季卫东教授笔下的那只在枯井中仰天蛙鸣的青蛙[12];更不意味着以消极的态度对待现实,从而放弃法治理想并停止对乡村司法进行法治化建构的努力。罗斯科·庞德曾说,“如果我们放弃我们过去曾设法想做的事,并且说:‘无论有无理由,让那些控制政治组织社会的强力的人去行使他们认为合适的各种威胁吧’,那么我们也就放弃了从古典罗马法学家时代以来使法律成为文明的一个主要表现的那些努力了。”[13]46面对乡村司法的现实困境,以一种“可以同情但未必能够同意”[12]的心态予以对待或许才是学术研究理应持有的态度。

的确,乡村司法的诉讼构造很大程度上可以归因于其所处的社会结构,但这些社会结构并不是绝对不可加以改造的。布莱克指出,“法律通过可预测的模式反映社会环境。但是,通过改变这些环境我们可以改变法律行为。”[1]41这里的问题是,如何确定在人民法庭所处的社会结构中,哪些以及在何种程度上是可以改造的,哪些则不得不俟诸将来?笔者认为,通过系统的分析和审慎的比较,在人类有限理性所及的范围内是可以最大限度地予以确定的。当然,全面地解决尚有赖于广大仁人志士的通力协作。但从本文的简单分析所反映的情况看,至少可以从以下两个方面予以适当调整:

第一,最大限度地减少法官同案件结果之间的直接利益关系。一是改革单纯以申诉、上诉、发回重审或者改判等本身作为考核指标的案件管理方式,代之以实质违法性的考核标准;二是取消对调解案件进行奖励的做法,以此减少法庭强制调解的利益动机;三是可以考虑除简单、易执行的案件以外,原则上由执行庭负责统一执行,法庭只是协助单位;四是进一步尊重、落实部门间的职能分工,明确法庭职责。

第二,乡村法律服务所与法庭间的纵向支配关系在短期内可能无法有效解决,但是对法律服务人员在收费方面的监管及执业伦理上的宣传教育、监督考核却仍有较大的改进空间。

[1](美)唐·布莱克:《社会学视野中的司法》,郭星华等译,北京:法律出版社2002年版。

[2]赵旭东:《权力与公正:乡土社会的纠纷解决与权威多元》,天津:天津古籍出版社2003年版。

[3](德)马克斯·韦伯:《经济与社会》(上卷),林荣远译,北京:商务印书馆1997年版。

[4](美)唐纳德·布莱克:《正义的纯粹社会学》,徐昕、田璐译,浙江:浙江人民出版社2009年版。

[5]陈柏峰、董磊明:《治理论还是法治论——当代中国乡村司法的理论建构》,载《法学研究》2010年第5期。

[6]赵晓力:《通过合同的治理——80年代以来中国基层法院对农村承包合同的处理》,载《中国社会科学》2000年第2期。

[7]强世功:《权力的组织网络与法律的治理化》,载《北大法律评论》2000年第3卷第2辑。

[8](美)唐纳德·布莱克:《法律的运作行为》,唐越、苏力译,北京:中国政法大学出版社2002年版。

[9]强世功:《“法律”是如何实践的》,载王铭铭、王斯福主编:《乡土社会的秩序、公正与权威》,北京:中国政法大学出版社1997年版。

[10](日)棚濑孝雄:《纠纷的解决与审判制度》,王亚新译,北京:中国政法大学出版社2002年版。

[11]卞建林、李菁菁:《从我国刑事法庭设置看刑事审判构造的完善》,载《法学研究》2004年第3期。

[12]季卫东:《法治中国的可能性——兼论对中国文化传统的解读和反思》,载《战略与管理》2001年第5期。

[13](美)罗斯科·庞德:《通过法律的社会控制》,沈宗灵译,北京:商务印书馆2008年版。

The Social Structure of Rural Justice and the Trial Structure——Empirical Study on Jinzhen People's Tribunal

ZHANG Qing

(Law School,Yunnan University,Kunming650091,China)

The rural justice is always in a certain social structure,which contributes to the operating model of rural justice.The analysis of social structure is an efficient tool by means of which the operation of people's tribunal is explained and predicted.the.Social structure of rural justice includes various relational networks of people's tribunal,the nature and type of case,the relative strength of both parties,and so on.The interplay between these elements causes the trial structure to present a form of an inverted umbrella.To legislate this unique trial structure by the greatest extent,we should dig the breach from the social structure of rural justice.

rural justice;People's tribunal;social structure;trial structure

D915.1

A

1671-7023(2012)03-0040-08

张青(1985-),男,湖北恩施人,云南大学法学院博士生,研究方向为刑事诉讼法学、地方司法制度。

2011-11-25

① 遵循学术惯例,本文涉及的法庭及地名、人名均为化名。

责任编辑胡章成