在编制机车起动问题习题时怎样避免科学性错误

张红明

(北京师范大学附中 北京 100052)

1 背景知识

机车起动问题是一种典型的力学问题,在处理这类问题时要特别注意对机车两种典型起动方式的运动情景的分析.一种起动方式是匀加速起动,或者叫恒定加速度起动;另一种起动方式是恒定功率起动.为了便于对机车起动问题的研究,下面对机车这两种起动方式的运动情景做分析.

分析时通常认为机车所受的阻力恒定.

(1)机车恒定功率起动的分析过程

机车功率Pm(假定为额定功率)一定,随着速度v的增大,根据Pm=Fv知机车的牵引力变小,再由牛顿第二定律F=ma知机车的加速度a逐渐变小,但速度v仍然增大,直到牵引力等于阻力即F=f时,加速度为零,速度达到最大速度vm,且满足Pm=fvm.机车恒定功率起动时,先做的是加速度逐渐减小的加速运动,最后做匀速直线运动.

(2)机车匀加速起动的分析过程

加速度a一定,根据v=at,速度v逐渐增大,由P=Fv,功率P逐渐增大直到功率达到额定功率Pm.此时的牵引力不变,且仍然大于阻力即F>f.机车可以继续加速,但功率保持不变,通过减小牵引力来实现加速.以后的分析同恒定功率起动的分析过程一样.

总之,机车以恒定加速度起动时,先做匀加速直线运动,再做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动.同样满足F=f时,速度最大,且

Pm=fvm

2 问题研究

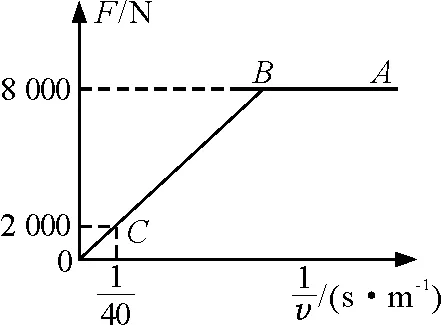

(1)该汽车的额定功率;

(2)该汽车由静止开始运动,经过35 s达到最大速度40 m/s,求其在BC段的位移.

图1

本题的解法如下.

(1)通过图像的C点坐标知牵引力F=2 000 N时,速度v=40 m/s,由Pm=Fv得机车的额定功率为Pm=8×104W;

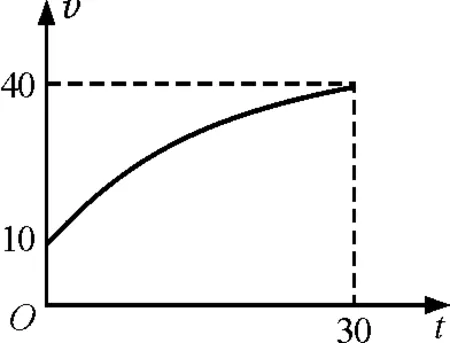

本题的解法没有任何问题,但学生很容易根据BC段的v-t图像的定性分析发现位移至少应该大于750 m.图像如图2.

图2

问题出在哪里?显然题目中条件“该汽车由静止开始运动,经过35 s达到最大速度40 m/s”不合理.速度与时间之间的对应关系不合适,怎样调整呢?下面就对恒定功率起动的过程进行研究如下.

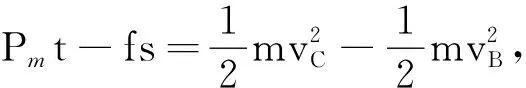

设机车的质量为m,阻力恒定为f,当机车以额定功率Pm起动时,根据牛顿第二定律有

显然通过解微分方程可以找到速度v与时间t之间的对应关系.以下是解微分方程

得

对上式积分

解得

(1)

通过以上解微分方程,得到的是恒定功率运动时,机车运动时间t与机车速度v之间的函数关系.

我们当然更希望得到机车速度v与机车运动时间的关系,但上述函数的反函数是求不出的.同样希望通过v-t图像积分得到机车运动位移的想法也不能实现.

同时我们还会得到一点启示,就是式(1)为机车以恒定功率运动时,机车运动时间t与机车速度v之间的满足函数关系.

不难发现,机车的速度只能是无限地趋近于最大速度,不可能等于最大速度.理论上机车恒定功率运动时,要经过无限长的时间才能达到最大速度.

在实际问题中,机车以恒定功率运动要经过多长时间达到最大速度?怎样才能避免编题时所出现的科学性错误?一种简单的处理方法是,只要用一个接近最大速度的速度值代入上式,算出一个时间即可.如在上述的例题中,代入额定功率Pm=8×104W,代入机车质量m=3×103kg,代入阻力f=2 000 N,代入初速度v0=10 m/s,得到机车恒定功率运动的时间-速度函数关系式为

当v=39.90时,t=260.01 s.基本上可以认为机车恒定功率的运动时间是260 s左右,这样算出的位移就比较准确.

当t=30 s时,v=35.98 m/s.这就是题目出现位移不合理的原因所在.

图3

根据以上研究,本题的第(2)问应修改为“该汽车由静止开始运动,经过260 s达到最大速度40 m/s”,当然把时间改成200 s以上时就不会有太大的误差.

在讨论t-v函数关系时,可以利用几何画板作出它的图像,图像清楚地显示速度是无限接近最大速度,如图3所示.

利用几何画板的求点的坐标功能,很容易得到t和v之间的数值对应关系,部分数据如表1所示

表1 t和v的数值对应关系

3 结论

机车以恒定功率起动的问题习题在高中学习中会大量出现,教师在选题或者是编题时只要掌握了函数关系式(1),就不会出现科学性问题.

参考文献

1 漆安慎,杜婵英.普通物理学教程·力学.北京:高等教育出版社,1997

2 仇庆久.高等数学.北京:高等教育出版社,2003