坚定“三个自信”,实现伟大中国梦——写在汶川特大地震5周年之际

□ 裴泽庆

今年是汶川特大地震第5个年头了。5年来,花落花又开,秋去春再来,逝者长已矣,生者如斯夫。然而,“4·20”芦山地震的突然降临,再一次让多灾多难的巴蜀大地陷入悲痛,紧紧揪住全国人民的心。在这个特殊的历史时刻,回望“5·12”抗震救灾的艰难历程和灾后恢复重建的伟大奇迹,我们倍受伟大抗震救灾精神的鼓舞,倍感社会主义制度的优越性,倍增中国特色社会主义理论自信、道路自信、制度自信。更重要的是,我们倍加坚定自强不息、战胜灾害的勇气、决心和信心,倍加希冀与灾区人民手牵手、心连心共同实现中国梦。

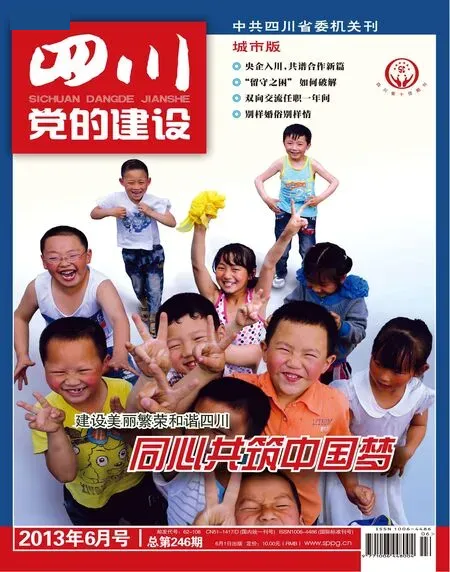

人类是自然之子,无法回避自然灾害。然而,我们可以选择携手应对巨灾挑战、合力构建美好家园。从这个意义上回望,汶川特大地震后的恢复重建,既是中国的,也是世界的;既镌刻着历史,也昭示着未来。今天,当我们步入重建后的灾区,看到一幢幢新房拔地而起,听到一间间校舍书声琅琅,见到一张张笑脸灿烂如花之时,不禁由衷地发出感慨:四川灾后恢复重建堪称人类灾后重建史上的“中国奇迹”,是当代中国社会主义制度优势的生动诠释,是为实现中国梦而奋斗的伟大实践。

事实上,四川灾后恢复重建所取得的伟大奇迹,不是偶然的、孤立的、静止的。一定意义上说,它是在改革开放30多年积累的厚实底子和充足底气基础上的集中体现,是对中国道路和中国发展背后规律的时代回答,为新时期坚定“三个自信”提供了有力的时代注脚。灾后恢复重建,不是原址原地的简单复制,也不是“量”的单纯叠加,而是在物质、资源、技术、信息乃至于精神家园方面实现全方位突破的“质”的飞跃,因此是一项事关全局、功在千秋的系统性工程。

比较近20年来国内外灾后重建史,无论是发展中国家还是西方发达国家,抑或是应对自然灾害经验丰富的发达国家如美国、日本等,在有限的时间内完成如此艰巨而复杂的重建任务,都是难以想象的。那么,四川何以书写从灾难走向进步、从悲壮走向豪迈的灾后重建新篇章?从根本上讲,归功于中国特色社会主义理论指导、道路指引和制度保障。实践告诉我们,只要我们发挥制度优势,坚定“三个自信”,就没有什么战胜不了的困难,就没有绕不过去的梁、爬不过去的坎。

过去的5年,四川紧紧围绕“加快发展、科学发展、又好又快发展”的工作总体取向,在成功应对一系列风险挑战中创造了抗震救灾奇迹、恢复重建奇迹、加快发展奇迹。归结起来,这些奇迹就是中国特色社会主义在奋进四川的伟大实践,是四川推进科学发展的生动体现。我们坚定理论自信,就源于这个理论体系是顺应时代发展和人民期待而建构的,具有科学性和合目的性,因而它始终是有创造力的。中国特色社会主义制度,发端于革命、成长于建设、成熟于改革、根植于人民、依托于国情。对于一个人口多、底子薄、欠发达、不平衡、多民族的发展中大国来说,要实现全民共同富裕和现代化,制度安排舍此而无他途。我们坚定制度自信,就源于这个制度最符合当代中国的基本国情,具有合理性和合国情性,因而它始终是有生命力的。汶川特大地震涉及的重灾区达到10万平方公里,极重灾县和重灾县达到51个,4600多万人不同程度受灾。如果没有中国特色社会主义制度的巨大优势,没有“举全国之力,一省帮一重灾县”的对口支援机制,没有“一方有难,八方支援”的中华民族传统,我们就不能如期完成灾后恢复重建目标,更不要说建设灾后美好新家园了。

恩格斯说,“没有哪一次巨大的历史灾难,不是以历史的进步为补偿的。”一次又一次征服自然、战胜灾难的伟大斗争,锻造了四川人民愈挫愈勇、自强不息的奋斗精神,铸就了四川人民艰难困苦、玉汝于成的坚韧品格。我们坚信,面对当前芦山地震的严峻考验,只要我们坚定“三个自信”,大力弘扬抗震救灾伟大精神,充分发挥社会主义制度优势,就一定能够战胜灾害重建美好家园,一定能够实现属于我们每个人的中国梦。(作者系四川省委党校党史党建教研部主任、教授)(责编:裴佩)

- 四川党的建设的其它文章

- 创新是进步的灵魂——记四川成都成工工程机械股份有限公司技术系统党支部