论我国宪法中国家机构权力的分配与制约

翟明煜 ,林哲森

论我国宪法中国家机构权力的分配与制约

翟明煜 ,林哲森

分权学说长久以来被视为近现代宪法的一个基本理论和原则,对于分权理论与实践的认识,一直是宪法学研究的难点。我国宪法对国家权力进行了横向分配,但是这些横向权力之间并不存在强有力的互相监督与制约。鉴于权力之间的监督与制约在国家治理中有明显的积极作用,所以为了进一步完善我国国家权力的运作,应当在国家机构权力的运作中适度加入互相制约的成分,并建立适合中国国情的权力制约机制。

分权;权力制约;任期制; 国家权力

在我国国家权力的分配与运作上,长期以来都存在着对“三权分立”理论的争论。赞同者,认为“三权分立”是通往宪政之路的不二法门,是宪法最基本的原则之一;反对者,视“三权分立”为洪水猛兽,弃之如敝履;当然也有的学者试图在两者之间寻找到一条中间道路,但是对“三权分立”所表达的态度似乎又相当暧昧,不置可否。这其中,又有不少学者将分权与制衡混为一谈,本文旨在通过进一步澄清分权与制衡的区别来探讨我国国家权力的分配与制约模式。

一、我国《宪法》中国家机构权力的分配与制约关系

(一)我国《宪法》中国家机构权力的分配

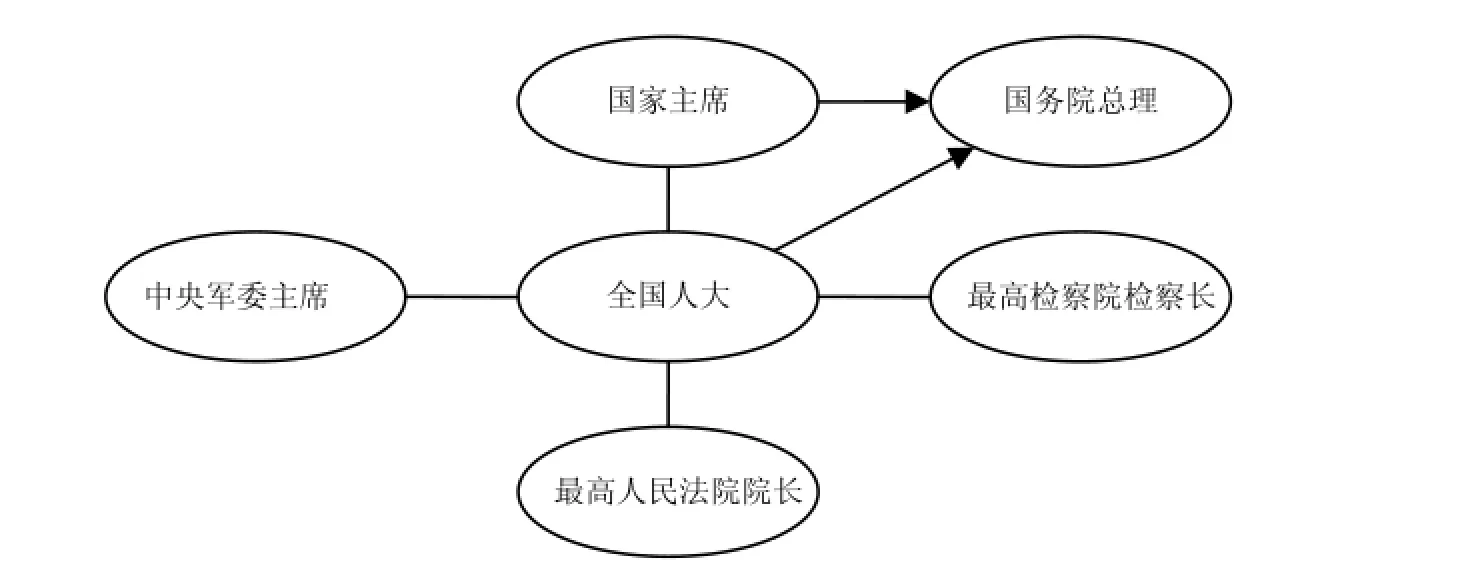

我国《宪法》第2条规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。”人民行使权力的机关是人民代表大会,国家机构都是由人民代表大会产生并对其负责。中央国家机构具体的权力分配如下图所示:

从《宪法》文本上来看,虽然《宪法》规定了人民通过人民代表大会来行使权力,但是国家权力显然并不是由全国人大一个机关统一行使的,而是通过宪法将不同性质的权力分配给了不同的国家机构。宪法第62条第(3)款,第67条第(2)款分别规定全国人大及其常委会行使国家的最高立法权;第85条规定了国务院是最高行政机关;第93条规定中央军委领导全国武装力量;第127条,132条分别规定了最高人民法院和最高人民检察院是国家的最高审判机关和最高检察机关。

(二)我国《宪法》中国家机构之间的权力制约

欲考察国家机构之间的权力制约,一个比较容易的切入点应该是考察某一项具体的权力在国家机构之间的分配。

应当说,在国家机构的诸多权力中,立法权、财政税收权、人事任免权、战争与军事权、外交权这五项权力可以说占据了最为重要的位置,这些权力的行使最能反映权力之间的制约关系。我们还是先以典型的三权分立国家美国为例来说明权力之间的制约关系。比如说,在美国《宪法》中,立法权是被立法机关和行政机关分享的。法律议案需要先经参众两院同时以多数通过,再交总统签署方能生效;若总统反对该立法议案,那么参众两院需要以2/3多数再次通过才能使议案生效。在这个过程中美国《宪法》将立法权力在不同的政府部门之间进行了混合和交叉(mixed and blended),虽然国会拥有立法权,但行政机关的首脑掌握着对立法的部分否决权,这就构成了对立法权的一种强有力的制约。从美国《宪法》的权力设计框架上来看,越是重要的权力就越需要将权力分配给多个机构共同行使。“对于将要影响基本权利和社会性质的重大问题,《宪法》所体现的通常做法是,该问题要至少获得两个以上权力分支的同意和认可”。[1]实际上,绝大多数立法要想获得最终的合宪性,需要获得国会、总统和最高法院三方的认可。这样的权力配置,一方面的确会提高立法的质量,使立法权的运行更加谨慎;但另一方面也容易使必要的立法陷入无休止的政党缠斗之中,损害了国家现实与迫切的利益。

限于篇幅有限,本文仅就我国《宪法》中的立法权这项重要权力中的制衡因素进行分析,以揭示我国国家机构之间权力制约的特征及存在的问题。

按照我国现行《宪法》规定,全国人大及其常委会行使国家的立法权。从《宪法》条文来看,①我国的国家立法权是由全国人大及其常委会单独行使的,并没有其他机构分享立法权。从立法程序来看,我国《宪法》第80条规定由国家主席公布法律;第89条第(2)款规定国务院可以向全国人大或全国人大常委会提出议案。因此,如果说在立法权上有什么权力分配的话,那就是在立法的环节上国家主席分享了公布法律的权力,国务院则拥有提出立法案的权力。在实际的立法活动中,国务院提出的法律案占到了很大的比例,也就是说在立法提案上,国务院作为最高行政机关实际上有很大的推动力和影响力。这种情况也不难解释,如果立法机关完全把持立法提案权、审议权和表决权,这样的立法或许可以很顺利,但是法律的执行就会成为一个大问题。因此,行政机关对立法权的分享很必要的。

结合我国的实际情况,在立法权的分配和运作上,全国人大常委会和国务院之间,还是存在一定的制约的,但这种制约不是双向的,而是单向的,因此并没有达到制衡的程度。在理论上,全国人大及其常委会通过的立法,国务院是必须去执行的,而不能予以否决;但是国务院的法律提案,未必都能在全国人大及其常委会获得批准和通过。但在权力的实际运作中,国务院的法律提案基本都能获得全国人大或其常委会的通过,但是被通过的立法却未必能够得到国务院的有效执行。也就是说,由于缺少立法机关对于行政机关的权力制衡,不仅立法权被行政机关所主导,而且行政机关甚至可以通过选择性执法来规避法律,这种规避实际上又间接地起到立法否决权的作用。因此,我们可以看到,在现实中,作为最高权力机关的全国人大及其常委会往往是势单力薄,而行政机关的权力却因为缺少立法机关的制约而肆意扩张。

二、我国宪法体制下权力制约模式的探索与选择

应当承认,在我国目前的宪法体制下,国家权力的运行所受到的制约是较少的,尤其是对行政权力而言更是如此。我们当然也不能认为权力受到的制约越多越好,但权力不受制约或受到的制约不足以防止权力的过度集中也是不足取的。宪法应该像约束国家权力的牢笼,其一旦有越权举动,就会受到必要的约束。

因此我们应该适时总结国家权力运行的经验,在我国宪法体制中加入适量的制衡因素,使权力能够科学地运作。

(一)美国式的“三权分立”模式并不可取

美国的“三权分立”体制在很大程度上是两党政治激烈斗争的结果。②三权分立的这个机制能够维持两百多年,基本上是由于制宪者在设计宪法的时候为防止党派独大而设置的种种障碍所造成的。同时,美国实行的联邦制也在很大程度上有助于其“三权分立”模式的形成。[2]我们应当看到,美国式的“三权分立”的模式虽然也有其优势的地方,但是其劣势也相当明显。当两个势均力敌的政党分掌国会和总统的时候,往往容易造成宪法上的僵局。美国经过两百多年的政治经验的积累,在化解宪法危机和政治僵局上有自己独特的方法与优势,③但是同样借鉴美国宪法的拉美国家则往往因为缺乏这些重要因素而在宪法危机中遇到难以克服的困难,导致了宪法体制的崩盘。[3]

应当看到,我国与美国的政治制度区别极大,不加辨别地照抄照搬美国“三权分立”的权力制约模式,显然是不符合我国具体实际的。[4]与那些模仿美国模式而最终失败的拉美国家相比,[5]我国并不具有更多的制度优势。邓小平同志也曾说到:“我们讲民主,不能照搬资产阶级的民主,不能搞三权鼎立那一套。我经常批评美国当权者,说他们实际上有三个政府。当然,美国资产阶级对外用这一手来对付其他国家,但对内自己也打架,造成了麻烦。这种办法我们不能采用”。[6]应该说,邓小平同志对于美国的“三权分立”模式的弊端有着清醒而准确的认识,但是这并不应当被过度解读,以至于认为权力之间的制约也是不必要的。

(二)如何加强我国宪法体制中的权力制约因素

本文的第二部分列举了笔者认为影响权力制衡的三个重要因素,分别是政党政治、任期制和民主政治。这三个因素在权力运作中是相当重要的制约手段,笔者拟结合这三个方面的因素探讨一下如何在我国宪法体制的权力运作中加强制衡因素,以期实现真正把“权力关进制度的笼子”。④

1. 政党政治

我国实行的是中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度,与“两党制”和“多党制”有着根本的区别,这就决定了诸如“两院制”“立法否决权”等一些西方国家常用的制衡方式在我国的权力运作中没有太大的意义。如果说西方国家的政党是在竞争中实现政府权力的动态平衡的话,那么中国的政党制度则应当着力于在合作中实现对权力的分享与制约。

有人可能会认为,国家机构之间的权力制约会削弱执政党的领导地位,但笔者认为这种说法缺乏理论根据,也不利于执政党在执政理念和执政方式上的转变。

(1)从执政党的执政理念上来看,中国共产党作为国家的执政党,从来没有公开否认对其权力进行限制的必要性,并且不断强调要依法治国,《宪法》和《党章》都明确要求党要在宪法和法律规定的范围内活动,强调要加强权力的制约,把权力关进制度的笼子里,防止权力的腐败,把防止权力滥用、反腐败提升到了关系党生死存亡的高度上,因此中国共产党并不拒绝对权力的制约;

(2)从执政党的执政方式上来看,国家权力之间的适度制衡有利于做出更加谨慎正确的决策,也可以防止权力过度集中带来的弊端,可以改善党的领导和决策方式。“三权分立”本来就是个鱼龙混杂的体制,但我们不该在“泼脏水时,连同孩子一起泼掉”;

(3)从权力制衡的理论上来看,权力之间的制衡说起来好像是权力之间要搞分立,使党的行动不能统一,会削弱党的领导。但实际上这种看法是简单地把外国的“三权分立”模式套用到我国的政治体制中来,把适度制衡与“三权分立”等同,缺乏对我国国家权力配置的深入研究和思考。作为先进生产力和先进文化前进方向的代表,特别是作为最广大人民根本利益的代表,中国共产党需要遵循科学发展观,可持续地发展,而要做到这一点,根据中国的国情,建立起一套能够体现中国特色的权力制衡模式就显得格外重要。因此,笔者认为,在我国建立适度制衡的权力分配和运作模式不仅不会削弱党的领导,反而能使党的领导更加科学化,更加稳固。

在现阶段,从政党政治的角度来看,基于我国党政难以分开的实际情况,要使国家权力的运行达到健康平稳的状态,在《宪法》中详细规定执政党的权力范围就显得非常重要,这也是落实党要在宪法和法律范围活动的具体要求。

2. 任期制度

我国目前的宪法体制下是一种国家机关领导人“共进退”的模式,即国家主席、全国人大常委会委员长、国务院总理、最高法院院长、最高检察院检察长这些人在同一届全国人大上开始任职,而这些职务连任都不能超过两届,因此这些国家机关的领导人基本上也会在同一届全国人大上同时离职。这其中也有一个例外,那就是现行《宪法》对于中央军委主席的任职届数没有做出明确的限定,但从政治实践来看,中央军委主席的任职届数有和其他职位的任职届数的趋同的态势。这种所有重要国家机关的领导人“共进退”的模式,其实并不利于政策的稳定性与国家的长远利益。我们之前分析过,受制于民主选举的因素,新上任的领导人往往会急于兑现承诺或是做出明显的政绩以回应民众的期待,因此即使是非常稳健谨慎的领导人也容易用牺牲社会长远利益的方式去谋求短期的发展进步,而“共进退”的模式恰恰为这种思维提供了便利,使得彼此之间难以起到真正的制约作用。而假如为不同国家机构的领导人安排不同的任期,则不仅能够保持政策的相对稳定性,而且彼此可以站在不同的角度去考虑国家的利益,使国家和社会保持可持续的发展,这对那些需要保持一定独立性的国家机构(比如司法机关和行政部门中的监管机构)而言尤其重要。

3. 民主政治

我国社会主义民主政治正在不断地发展、完善,随着民主制度的健全与进步,权力之间的制衡因素将会逐步显现。如果说政党制度和任期制度是从权力内部的运行来实现对权力制约的话,那么民主政治则是从权力外部对权力起到监督和制约作用。要实现把权力关进制度的笼子,除了笼子要结实稳固以外,笼子外的看门人是必不可少的,民主政治恰恰就扮演了看门人的角色。从更深一层的意义来说,民主政治既为国家机构的权力运行提供不竭的动力,也为权力运行过程中的矛盾冲突提供解决方案。因此,不断发展社会主义民主政治是实现国家机构之间权力制约的关键一环。“顶层设计”和基层民主建设是推动我国社会主义民主政治的两个重要方向,上下合力才能达到较好的结果。

三、 结论

综合以上的论述与分析,笔者认为我国现行《宪法》中国家权力的分配与运作处于一种有分权但无制衡的情况,而我们也远不必对所谓的“三权分立”体制采取非此即彼的态度,而是应该对其加以深入研究,进而取其精华,弃其糟粕。

我国现行《宪法》的权力分配与运作体现的是“议行合一,行政为主”的模式,这种模式在我国改革开放30年来曾经为国家的发展、政策的制定提供了极大的便利。但随着我国经济和社会的继续向前发展,我们也应当不断反思国家权力运作中出现的问题,总结我国权力运作中形成的成熟经验,着力形成一套更加符合中国国情和政治现实的具有中国特色的权力制衡模式,在政治文明领域对世界做出中国独特的贡献。

注释:

① 参见《宪法》第62条第(1)、(3)款;第67条第(2)、(3)款。

② See Daryl J. Levinson & Richard H. Pildes, Separation of Parties, not Powers, Harvard Law Review, Vol. 119, No.8, June 2006. 该文指出,美国宪法的制宪者在18世纪80年代并未预料到政党的发展对于政治的巨大作用,随着现代政党的兴起,宪法中的权力分立,尤其是立法机关与行政机关的权力分立很大程度上取决于政党势力在国会与行政机关之间的动态平衡。

③ 美国化解宪法危机的优势在于美国整个国家长期奉行的实用主义的意识形态在政党政治中发挥柔化作用,容易导致两党妥协;以地方为重心的政党组织构架和政党的非纪律性使得议会的投票更加灵活等等。

④ 参见习近平总书记在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第二次全体会议上的讲话。

http://news.163.com/13/0122/15/8LR5TGCH0001124J.html,最后访问2013年3月12日。

[1] Joel Yellin. High Technology and the Courts: Nuclear Power and the Need for Institutional Reform[J]. 94 Harv. L. Rev. 489, 497 (1981).

[2] Bradford R. Clark. Separation of Powers as a Safeguard of Federalism[J]. 79 Tex. L. Rev. 1321.

[3] Bruce Ackerman. the New Separation of Powers[J]. 113 Harv. L. Rev. 633.

[4] 张勇. 转型国家的宪制选择与民主巩固[J]. 学海, 2010(2).

[5] [美]阿伦·利普哈特. 民主模式:36个国家的政府形式和政府绩效[M]. 陈崎, 译. 北京: 北京大学出版社, 2006.

[6] 邓小平. 建设有中国特色的社会主义(增订本) [M]. 北京: 人民出版社, 1987.

(责任编辑:苏 婷)

D921.1

A

1674-8557(2013)02-0072-06

2013-03-19

翟明煜(1982-),男,河南南阳人,武汉大学法学院2011级宪法与行政法专业博士研究生。林哲森(1977-),男,福建闽侯人,武汉大学法学院2011级宪法与行政法专业博士研究生。

- 海峡法学的其它文章

- 海峡两岸承运人责任基础比较研究

——以《鹿特丹规则》为视角