城镇化对农村居民消费的影响*

王希文

(滁州学院经济与管理学院,安徽滁州 239000)

城镇化对农村居民消费的影响

王希文

(滁州学院经济与管理学院,安徽滁州 239000)

城镇化一个直接表现就是农村人口的流出,这必然导致农村人口规模、家庭结构、收入水平和收入结构的变化,也会带来农村空心化、城镇拥挤化和人们观念的变化。这些将进一步引起消费总量、消费结构、消费水平、消费市场、消费环境和消费偏好的变化,从而导致农村居民的消费发生实际变化。从近年来的资料可以看出,农村居民消费水平的提升和消费结构的变化受城镇化的影响非常显著。

城镇化;劳动力转移;农村消费;消费结构

城镇化一个直接表现就是农村人口向城市转移,我国的农村人口转移可以追溯到上世纪80年代中期,到90年代以后出现大规模转移,即“民工潮”现象。这一阶段的转移是以内地向沿海、农村向城市、小城镇向大都市转移为基本特征。近几年,伴随着国内的产业转移,农村劳动力转移产生了新的“回流”现象,即出现从省外向省内转移,从大城市向中小城市回流。农村劳动力的转移对实现农村劳动力充分就业,优化劳动力资源配置,增加农民收入,促进城乡经济和社会发展意义重大。但更为重要的是人口的转移也带来了流出省份各方面的新变化和新问题,包括农业生产中土地的流转问题,农村生产规模和经营方式的重新调整问题,农村居民家庭结构的变化,农村实际居住人口数量的大规模减少以及农村收入结构的变化等,在此基础上引发农村居民消费水平和消费结构的不断变化。

安徽省是一个农村劳动力流动的大省,农村劳动力向外转移带来了城镇化步伐的加快,同时也带来了农村消费结构的快速改变。研究农村劳动力转移对农村居民消费的影响,可以从劳动力流动视角探索提高农村居民消费的途径,也可以根据未来农村劳动力转移的方向和转移速度预测农村居民消费结构升级的规律。

一、城镇化造成农村劳动力转移的特征变化

(一)安徽省农村劳动力转移总量逐年上升,但转移增速陡降

安徽省是全国有名的劳动力输出大省,农村劳动力转移总量大,从1995年转移总量为228万人增加到2011年转移总量为1199万人,2011年安徽省转移劳动力数量占整个农村劳动力总量的27.4%。安徽省农村劳动力转移出现总量不断上升的趋势,但这种转移总量逐年上升的背后却呈现增速的截然变化。从2000年到2004年劳动力转移年均增长速度为9.2%,但2005年以来年均增长速度仅为0.8%,这种劳动力转移增速陡然下降的现象是非常值得注意的。究其原因,一方面是劳动力转移总基数变大造成增速下降,另一方面是安徽省劳动力转移出现回流的结果。随着中部崛起战略的实施,在国家承接产业转移的政策支持下,安徽省投资规模逐渐加大,经济得到进一步发展,劳动力需求量也在扩大,很多农村劳动力宁愿选择在离家较近的地区工作,而不选择向外省转移。

(二)安徽省农村劳动力转移的地域和行业分布相对集中

安徽省农村劳动力转移在地域上主要集中向省外转移,其中江浙沪是我省劳动力转移的主要地区,占转移到外省总量的75.67%。根据统计资料,2011年安徽省农村劳动力转移规模达1199万人,其中农村劳动力转移到省内的350多万人,仅占转移劳动力的31.23%,转移到省外的840多万人,占转移人数的68.77%。

从转移劳动力所从事的行业分布特征看,主要集中在工业、建筑业、批发零售贸易和餐饮业等方面,2011年安徽省转移出去的劳动力中有53.3%从事工业和建筑业,即劳动力转移主要集中在第二产业,另有14.3%从事批发零售贸易和餐饮业等第三产业。

总之,安徽省农村劳动力转移总量规模大,出现逐年增加的趋势,但增速明显下降;劳动力以向省外转移为主,省内转移为辅,主要转移到工业和建筑行业,转移的人口以青壮年劳动力为主。

二、城镇化对农村人口规模和家庭结构的影响

城镇化带来的劳动力转移直接影响流出省份人口规模和家庭结构的变化,通过这二者的变化又会引起农村消费群体的变化,进一步造成农村消费总量和消费结构的变化。

(一)造成流出省份农村人口总量减少

通过安徽省统计年鉴可以看出,安徽省居住在乡村的人口出现逐年减少的现象。1995年安徽省居住在乡村的人口为4792万人,占全省常住人口的80.9%,到2011年居住在乡村的人口为3299万人,占全省常住人口的55.2%。根据消费理论可知,人口规模是影响一个地区消费总量的重要因素之一,由于近年来安徽农村常住人口的急速下降导致农村居民消费总量占居民消费的比重也在迅速下降,安徽省农村居民消费占居民消费的比重从1990年的64.48%下降为2011年的27.11%。

(二)造成流出地家庭结构的变化

家庭结构的变化可以通过家庭性别结构、年龄结构和人口的规模结构等方面体现出来。由于农村劳动力的转移是以青壮年男性劳动力为主,2011年全省外出半年以上的人口中,男性占55.81%,年龄在20—50岁之间的占外出人口的比重达73.75%。因此滞留于农村的主要是“993861”人员,即以老人、妇女和儿童为常住农村人口的主体。家庭性别结构以女性为主体,年龄以50岁以上和20岁以下成员为主,家庭人口规模渐渐变小,有的家庭甚至只有祖孙两代人在家。

(三)造成农村消费群体的变化

大量的青壮年劳动力向外流出导致农村家庭消费的主体也随之变化。在性别结构上以女性消费群体为主,在年龄结构上以老人和儿童两个消费群体为主,在家庭规模上以1—3人的小规模家庭消费为主。农村消费群体的变化对安徽省农村居民消费结构的影响显而易见。从统计年鉴的资料可以看出,安徽省八大类消费品中,农村居民在交通通讯和医疗类的消费增长最快,这恰好反映出流出劳动力往返探望及日常联系父母和孩子的交通和通讯费用在增加,同时由于老年群体既承担家务劳动又承担照看孙辈,甚至还承担农业生产重任,导致农村的留守老人身体状况急速下降,因此用于医疗等方面的支出增加也较快。

三、城镇化对农村居民家庭收入的影响

(一)引起家庭收入总量增加

首先城镇化带来了农村居民收入的增加。据统计,安徽省农村居民人均收入从1995年的1302元增长到2011年的6232元,劳动力转移使农民的收入增加,也影响了农村居民的消费。首先表现在人均生活消费总量的增加,从1995年的人均消费1070元增加到2011年4957元。其次消费结构也存在显著变化,食品在消费支出中所占的比重下降,交通通讯、医疗保健、居住、文教娱乐及服务的消费比重上升,衣着和家庭设备用品两大类消费基本没有变化。

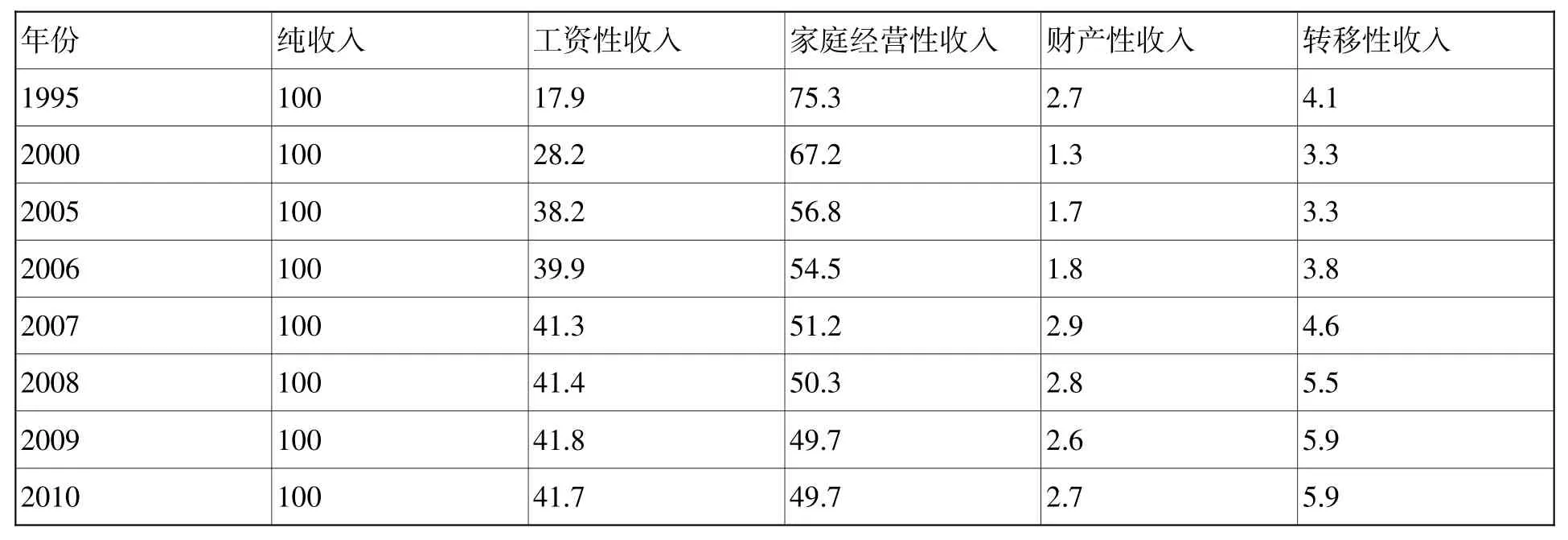

(二)带来农民收入结构改变

农民收入是农民一年中各项劳动所得。按照收入的来源划分为工资性收入、家庭经营性收入、财产性收入和转移性收入四个部分。安徽省农村居民家庭收入结构中工资性收入和家庭经营性收入占比较大,两项合计占农村居民家庭收入的90%左右,财产性收入和转移性收入在农村居民家庭收入中占比较小,仅为10%左右。但是近15年来,家庭经营性收入在农民收入中的比重却呈不断下降趋势,工资性收入份额增长迅速,成为农民收入增长的新亮点。城镇化使家庭收入中的工资性收入增加,其中由劳动力转移带来的工资性收入增加幅度最大,从1995年的234元增加到2011年的2723元,农民收入中工资性收入的比重从1995年的17.9%升至2011年的43.7%,增加了25.8个百分点,已超过农民纯收入的四成。在家庭经营收入增长不利的情况下,农民收入的增长主要来自于工资性收入的增长。

(三)收入及其结构改变对安徽农村居民消费的影响

农民的收入基本以工资性收入和家庭经营性收入为主,其中工资性收入显然是农民收入的主要来源,但是受宏观经济形势影响加上农民工是弱势群体,农民的工资性收入不同于城镇居民的工资性收入,主要收入具有很强的不稳定性。按照弗里德曼的持久性收入假说,人们的消费主要受持久性收入的影响显著,暂时的或一次性收入的增减对消费的影响并不显著,因此,农民不太稳定的工资性收入对消费的影响并不明显。第二,家庭经营性收入属于农村居民的稳定收入来源,但这种收入近年来出现了严重的下降趋势,稳定收入的下降也是造成农村消费水平低的主要原因。第三,财产性收入和转移性收入对消费的影响在城镇居民消费中的作用是明显的,但农村居民这两项收入在总收入中占比不到10%,对总体消费水平的提升作用不大。

表1 安徽省农村居民收入结构变化 单位:%

四、城镇化对农村消费市场的影响

(一)城镇化造成农村“空心化”和消费市场萎缩

首先,城镇化带来的劳动力转移造成大量青壮年外出,许多农村家庭出现“空巢化”,村庄出现“空心化”,常住农村人口的急剧减少严重制约着农村消费的发展,留守在农村的老人、妇女和儿童对日常消费品的需求小,且主要集中在食品和衣着等生活必需品的消费。主要的购买渠道为村庄小卖店、集市、农村小超市等。以县以下的销售总额占比代表农村市场的销售,安徽省农村市场的销售占比从1995年的29.3%下降到2011年的17.1%。其次,劳动力转移以后造成农村消费品市场网点数减少,网点分布分散。安徽省的农村消费品市场个数从2005年的1987个减少为2011年的800个,农村市场的构成比例从69.1%下降到60.9%。在城市消费市场迅速壮大的同时,农村消费市场出现了调整和萎缩。

(二)造成农村消费环境恶化

农村居民收入水平相对城市来说较低,加上滞留于农村的消费群体整体素质低下,辨别产品真伪的知识缺少,信息闭塞,导致农村消费市场假冒伪劣产品充斥。再加上许多配套设施和互补品及产品售后服务质量跟不上,如购买电脑但网络跟不上、购买汽车但道路建设跟不上、购买大宗的家电但售后的维修跟不上等,导致农村消费市场出现价格扭曲、产品质量低下、消费配套服务差、物流配送不方便等多重消费环境的恶化,阻碍了农村居民的消费向更高层次升级和转化。

五、城镇化对农村居民消费观念的影响

消费观念是指人们对消费水平、消费方式等问题的总的态度和总的看法。消费观除了受国家经济发展水平、收入水平、物价水平制约外,还受劳动力迁移和生产方式变革的影响。城镇化对农村居民消费观念改变影响很大,随着农村剩余劳动力向城市转移,由原来在农村从事第一产业转变为到城市从事二、三产业的生产,这种生产方式的变化影响着农民的生活方式,生活方式的变化体现在消费观念的变化上。首先生产方式的转变使农民的人均收入水平提高,从而影响其消费需求;其次,在农村劳动力向城市转移过程中,由于受城市居民消费“示范效应”的影响,农民的消费观念和消费偏好发生了较大的变化,导致消费结构发生变化。农村居民原有的消费观念是以节俭为主,长期以来农村居民大多习惯于“先攒钱后消费”。外出务工后渐渐习惯城市的生活方式,其中最明显的就是衣着变化、生活条件改善等方面,从原有的节俭消费逐步向量入为出、适度消费转化。从安徽省农村居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量的数据可以看出,从1995到2011年16年间,洗衣机从2.29台增加到55.29台,冰箱从1.9台增加到74.77台,家用电脑从无增加到10.39台,生活用摩托车和汽车消费正在逐步增加。

此外,城镇化带来的劳动力转移也促使农村居民文化教育消费增加。近年来农村居民在文化教育方面的消费投入在逐年增加,1995年安徽省农村居民人均文化教育消费为79.45元,到2011年增加到376.18元,增加了近4倍,平均每年增幅达到29.59%。这一方面是国家对教育的重视,但更重要的是在农村劳动力转移过程中,他们越来越意识到自身知识文化欠缺,注重学习知识技能,增加对文化消费的投入;同时由于城乡教育之间的不均衡发展,使得当前农村劳动力转移有很大一部分原因是为了改善子女的受教育条件。总之城镇化通过影响农民的收入直接影响消费,通过改变农民的家庭规模和结构、消费偏好、农村消费环境等,间接地影响着农村居民消费水平的提升和消费结构的优化。

[1]李春琦,张杰平.中国人口结构变动对农村居民消费的影响研究[J].中国人口科学,2009,(4):14-22.

[2]梁春梅.城镇化发展与农民收入增长关系分析[J].山东社会科学,2010,(8):102-106.

[3]张秋惠,刘金星.中国农村居民收入结构对其消费支出行为的影响——基于1997—2007年的面板数据[J].中国农村经济,2010,(4):48-54.

[4]童大龙,储德银.财政政策对农村居民消费的非线性效应及其实证检验 [J].社会科学辑刊,2011,(5):132-135.

[5]李朝林.城乡消费市场一体化发展与扩大农民消费[J].经济体制改革,2010,(1):174-177.

[6]安徽省统计年鉴2011年(光盘版)[DB/OL](2011-11-14)http://www.tjcn.org/plus/view.

(责任编辑 明 笃)

F126

A

1001-862X(2013)02-0059-004

安徽省教育厅人文社科研究一般项目(2010SK470)

王希文(1973—),女,安徽庐江人,硕士,滁州学院经管学院副教授,副院长。主要研究方向:消费经济与农村经济。