荣获3枚一级勋章的47位开国上将功勋榜(一)

欧阳青

中国人民解放军在1955年和1957年两次授勋过程中,共产生了144名荣获3枚一级勋章(一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章)的开国将帅、校官,以及转业到地方的领导干部。这些人可谓是人民军队中的佼佼者,他们不但革命资历深厚、政治阅历丰富、所处岗位重要,而且战功卓著、贡献巨大、影响深远,是经过千锤百炼的人民功臣。他们当中有47人被授予了上将军衔,是我军功勋卓著的高级将领。这3枚沉甸甸的勋章,既是党和人民对他们最大的褒奖,也是对人民解放军全体官兵的极大鞭策和鼓舞;还诠释了这47位上将南征北战、纵横驰骋、为革命建立功勋的戎马生涯。从本期起,本刊将陆续向广大读者介绍这47位开国上将的不朽功绩。

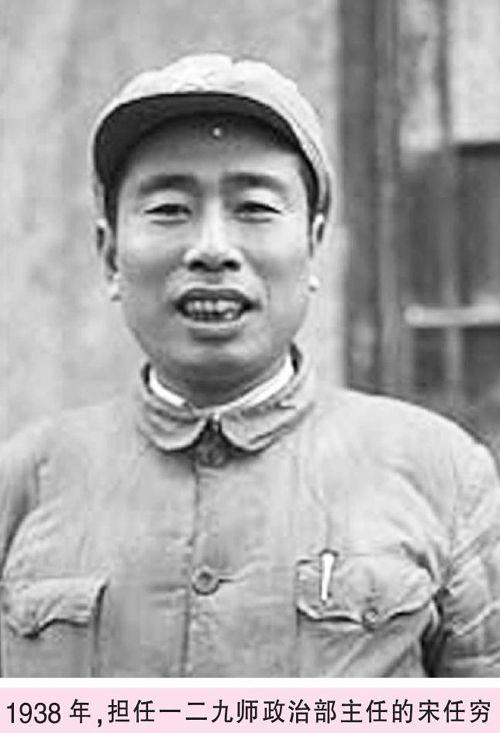

宋任穷上将:从工农革命军连部文书到总干部部副部长

宋任穷辉煌的革命经历和职务,在开国上将中,堪与曾任中央政治局委员、国家副主席的王震相媲美。从党内职务来讲,宋任穷自当选中共第七届中央候补委员起,又断续当选3届中央委员,其中有1届中央政治局委员、1届增补的中央政治局候补委员、1届增补的中央书记处书记,当选1届增补的中顾委副主任、1届中顾委副主任,连续2次当选党的全国代表大会特邀代表;从国家职务来讲,连续2届当选全国政协副主席,断续4届当选全国人大代表。宋任穷与王震都是军政全能,但王震在军事上的名气更大,宋任穷则主要建功于军队政治工作领域。

宋任穷是参加湘赣秋收起义的5名开国上将之一,也是其中唯一的政工将领。秋收起义以后,正当毛泽东思虑究竟把革命根据地放在罗霄山脉中哪一段的时候,宋任穷及时带来了江西省委的密信和有关信息,省委建议毛泽东带队伍往西向宁冈方向走,那里有一支我们党领导的革命武装。经过深思熟虑,毛泽东最后选择了井冈山。也正是从这里开始,中国革命的星星之火,最终形成燎原之势。

毛泽东初见宋任穷,就感觉到他的忠诚可靠和聪明干练,而宋任穷也定下了跟随毛泽东上井冈山的决心。三湾改编后,宋任穷任工农革命军第一师第一团第七连文书,与罗荣桓、谭政一起,成为我军最早的“秀才”之一。

毛泽东看重宋任穷诚实稳重的性格、善于团结人的能力和很强的组织才干,因此,每当一些重要而复杂的岗位需要得力干部的时候,毛泽东常常想到的是宋任穷。譬如,当秋收起义部队上井冈山之后,需要对山上活动的袁文才和王佐两支农民武装进行帮助、改造的时候,毛泽东就派出了宋任穷担任连党代表;当毛泽东在井冈山收到绝密的中共六大决议时,就是让宋任穷将写在那张很薄很窄的竹纸上的决议,用毛笔正楷抄了一份清样;1935年底,当中央红军与陕北红军胜利会师后,由陕北红军组建的红二十八军需要军政治委员的时候,毛泽东派去了宋任穷;1937年8月,当红军改编为八路军时,毛泽东又派宋任穷担任以原红四方面军部队组成的第一二九师政治部副主任、主任。

此后,毛泽东不断给宋任穷加担子,担重任,不是让他担任司令员,就是让他担任政委,有时更是军政一肩挑。1938年9月,宋任穷担任八路军冀南军区司令员兼政委,参与领导开辟冀南抗日根据地;1940年6月专任冀南军区政委;1944年2月,任冀鲁豫军区司令员,后又兼代理政治委员;1945年6月,当选为中共第七届候补中央委员;抗日战争胜利后,宋任穷任晋冀鲁豫野战军第二纵队政治委员;1948年春,任中共中央豫皖苏分局书记兼豫皖苏军区政治委员、华东野战军第三副政治委员,参加淮海战役;渡江战役的组织工作;1950年,宋任穷任第二野战军暨西南军区副政治委员、第四兵团政治委员兼云南军区政治委员、中共云南省委书记;1952年,任中共中央西南局第一副书记、西南军政委员会副主席。

当然,宋任穷在艰苦的井冈山斗争时期也遭遇过困难与挫折。1929年1月上旬,在第三次反“会剿”作战的遂川大汾战斗中,时任红五军特务连党代表的宋任穷被敌人冲散,只得一路乞讨回到浏阳老家。在家隐居半年之后,他再次南下找组织却依然未如愿,只能想出先在国民党军部队当兵,再找机会回到红军部队的办法。1930年春夏,机会果真来了,宋任穷随部队开往江西新干县与红军作战,他趁机带着10多名士兵回到了红四军,见到谭政、罗瑞卿等老战友。经过他们的证明和组织上的审查,宋任穷被恢复了党籍,分配到红四军第三纵队政治部当干事,后到第三纵队第七支队第二十一大队任政治委员。

不过,这一年多的挫折,仍然影响了宋任穷的进步。1930年10月7日,红一军团所属纵队、支队依次改编为师、团时,宋任穷升任红十二军第三十五师一〇四团政治委员。而他在井冈山同时期的老战友如萧克、张宗逊、陈伯钧、朱良才、邓华等都开始担任师长或师政委。1932年10月,宋任穷升任红五军团第十三军第三十八师政治委员,而陈伯钧、萧克、张宗逊、朱良才等又晋升到军级主官的岗位。直到1933年6月,红一方面军整编时,宋任穷才与陈伯钧、张宗逊、朱良才等一起,同到师级军政主官的岗位。

在红一军团,宋任穷参加了攻打长沙、吉安和中央苏区第一至第三次反“围剿”作战及直取漳州、南雄水口之战。在红五军团,宋任穷参加了围攻赣州、乐安宜黄战役和中央苏区第四至第五次反“围剿”作战。

长征途中,宋任穷担任军委干部团政治委员。1935年春,毛泽东率中央红军为甩开紧追不舍的敌人,渡江北上,决定佯攻贵阳和昆明,调开敌军,同时,命令红军总参谋长刘伯承率干部团一个营及工兵、电台,抢占皎平渡。刘伯承和宋任穷率部伪装成国民党军队,冒雨在大山中强行军80公里,于午夜零点抢占渡口,并立即利用找来的两条船,把一个排送到江北岸。因为红军行动神速隐蔽,先遣连渡过金沙江时,对岸敌人还在打麻将。接着,宋任穷组织部队先后找到7只船。就是这7条船,把中央红军全部渡过金沙江,为红军北上打开了通路。后来,巧渡金沙江、抢占皎平渡成为长征途中的经典之战和家喻户晓的精彩故事。

1936年4月13日,在红军进行东征战役的三交镇战斗中,时任红二十八军军长的刘志丹与军政治委员宋任穷指挥部队担任主攻。刘志丹不幸在前沿阵地指挥,宋任穷留在军指挥部掌握全面情况。战斗中,刘志丹不幸被一颗子弹击中左胸。牺牲前,他断断续续对身边的同志说:“告诉政委,请他带部队……坚决把三交镇攻下来。”当同志们把刘志丹的遗体抬到军指挥部时,宋任穷悲痛欲绝,他跪下来摸着刘志丹已经停止跳动的脉搏,期望这位年仅33岁的战友能活过来。接着,他又脱下军大衣轻轻盖在刘志丹的遗体上,然后扶着担架一步步把烈士送下阵地。之后,他向党中央电告噩耗,同时赶紧寻找船只,制作上好棺木装殓烈士遗体,运往党中央所在地瓦窑堡。部队到康城镇后,宋任穷立即向毛泽东汇报了刘志丹牺牲的经过。后来,宋任穷接替刘志丹,被任命为红二十八军军长。

1937年11月初,时任八路军第一二九师政治部副主任的宋任穷,针对八路军部队如何贯彻党中央和中央军委关于以一部分兵力对日作战,同时还要分兵到各地组织群众武装的指示,根据红军时期开展游击战争的经验,提出了独到见解。他向刘伯承、徐向前、张浩等师领导建议:把部队中担任副职的人员抽出来,搭成团的架子,由政治部的领导同志分别带队,下去搞扩兵,同时搞点枪,搞点钱。刘伯承等采纳了宋任穷的建议。11月中旬,宋任穷奉命率领工作团和部分武装,到晋东南的沁县、长治、晋城等地开展抗日游击运动,配合地方党开展工作,放手发动群众,建立抗日组织和抗日民主政权。在晋城,宋任穷受刘伯承、徐向前的委托,本着做好统一战线工作的良好愿望,拜访了共产党的宿敌汤恩伯。在七七事变爆发不久,汤恩伯作为国民党军第十三军军长,指挥所部在南口地区抗击日军进攻,血战10日,予敌重创,旋即升任第二十军团军团长。当汤恩伯问起“你们八路军为什么打仗总打不散,散了也能收拢起来”时,宋任穷不卑不亢地回答说:“道理很简单,因为我们军队的每个连都有共产党支部。”

1940年初春至同年初冬,宋任穷作为八路军冀南军区司令员兼政委,与冀中军区政治委员程子华一起统一指挥冀中、冀南和冀鲁豫部队,发起讨伐顽军石友三的战役。经过冀南反顽战役、卫东战役和直南反顽作战,共歼石部万余人,取得了反顽、反摩擦斗争的重大胜利,保卫了冀南抗日根据地。

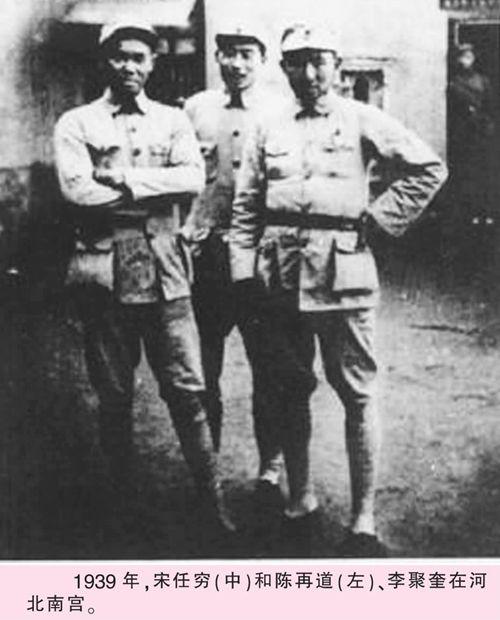

到了抗日战争环境艰苦、斗争残酷的1943年,冀南地区的回旋余地越来越小,党中央把冀南的许多部队和陈再道、王宏坤等一批重要干部都调走了,只留下宋任穷等少数领导率小部队咬紧牙关坚持斗争。党性坚强的宋任穷,在与日伪顽斗争的同时,带领部队帮助群众搞生产自救,渡过了难关,被干部和群众称为“咬牙干部”,并与深受军民爱戴的冀南军区军政主官陈再道一起赢得了“陈再道之勇、宋任穷之德”的美誉。

新中国成立后,1954年,中央军委在全军范围内遴选总干部部第一副部长。考虑到时任中共中央副秘书长、中组部副部长的宋任穷长期从事政治和军事领导工作,资历老,阅历广,威信高,能力强,作风正派,办事公道,因而最终选中他担任这一重要职务。宋任穷的主要工作就是协助总干部部部长罗荣桓进行授予军衔和颁发勋章奖章的工作。这是一项要求高、难度大、时间紧迫的工作。上任之后,宋任穷听从中共中央秘书长邓小平的指示,把主要精力放到了总干部部,因为此时部长罗荣桓身兼多职,既是总政治部主任,又是政治学院院长,工作繁重,还身患肾病。宋任穷自然在工作上要多分担一些。在评衔过程中,宋任穷始终坚持公道合理、实事求是,又照顾五湖四海的原则,为顺利完成这一重要的政治任务做出了自己应有的贡献。

2005年1月8日,年高德劭的宋任穷因病仙逝,享年96岁,他是我军47位荣获3枚一级勋章的开国上将中,寿高仅次于萧克的百战将星。

李涛上将:10年身居中央军委作战指挥中枢

李涛的革命资历很老。他1926年春加入中国共产党,是中共汝城县特别支部建立时最初的支部委员之一,曾奉党的命令,动员家乡群众支援从汝城路过开赴前线的北伐军。1926年冬,李涛投入工人运动,先后担任湖南省总工会驻汝城工运指导员、汝城县总工会委员长。1927年春,李涛回到故乡延寿区发动农民运动,接着,又兼任县工人纠察队队长和县农军训练班的政治教员。这样,李涛成为汝城县工人和农民运动最早的领导人之一。

李涛的革命军事生涯开始得也很早。1927年9月20日,他担任工农革命军第二师第一团第一营党代表。9月26日和29日,李涛和营长范修之带领第一营,先后随第一团参加了湖南省委领导的湘南桂东和汝城武装起义。这两次起义,史称桂汝秋收起义,与毛泽东领导的湘赣边界秋收起义同属一个大范畴。

1927年11月下旬,朱德、陈毅率南昌起义余部来到湘粤赣边界。朱德利用与范石生的同学关系,接受了国民党军第十六军范石生部的收编,将起义部队编为第一四〇团,以掩护待机。这时,第二师第一团也在中共秘密组织的安排下,开赴广东乐昌,受编为第十六军特务营,何举成任营长,李涛任营部文牍书记、中共秘密支部干事。

1928年1月上旬,朱德在率部脱离第十六军前曾忠告何举成,要他火速脱离范石生部。随后,李涛也多次提出了利用早操或野外训练的机会,尽快将全营带走的建议。但营领导对范石生心存幻想,犹豫不决。2月6日凌晨,特务营遭第十六军一个团突然袭击,100余人仓促应战,部分干部战士捐躯,营长何举成跳楼后中弹牺牲,李涛等人趁天还没亮的混乱之机逃出营区。脱险后,李涛先潜回汝城,后赴广州接上了党的关系。

1929年4月,李涛被中共中央派往江西红军部队工作,先后担任江西红军独立第二团第一游击大队政治指导员、赣西红军第三游击纵队第一大队党代表。

1930年起,李涛被调到红军主力部队工作,从1月到9月,先后任红六军第一纵队第三支队政治委员、军政治部组织部长、第三纵队第八支队政治委员、红三军第一纵队政治委员。

10月,红三军第一纵队改编为第七师,周子昆任师长,李涛任政治委员。一个月后,陈伯钧任师长。此后,李涛与陈伯钧密切合作,率第七师参加了中央革命根据地第一至第三次反“围剿”作战。

1930年12月30日拂晓前,陈伯钧、李涛率领第七师作为左路军红三军的先头部队,乘着弥漫的大雾,向龙冈东北进击,进占居高临下的预定阵地。9时许,国民党“围剿”军前线总指挥张辉瓒亲自督导他兼任师长的第十八师向红军阵地进犯。陈伯钧、李涛命令部队选准时机开火,当敌军在龙冈以东、小别以西陆续登山时,我军趁敌不备,给第十八师以迎头痛击。过了一会儿,被打懵的第十八师先头部队仓皇地组织火力向红军阵地发起攻击,但被第七师顽强击退。15时许,国民党军以优势兵力和火力向第七师阵地发起猛攻,陈伯钧、李涛坚定沉着地指挥,利用居高临下的有利地形,指挥部队顽强阻击,打退了敌军的多次进攻,为红军最后歼灭该师争取了时间。

1931年3月,陈伯钧、李涛奉命率领第七师在中央革命根据地西南部边缘地带江背洞、龙冈头地区监视、阻击和袭扰国民党第十九路军,阻滞其向苏区推进。5月14日,当红一方面军主力在同国民党军第五路军作战时,陈伯钧、李涛率第七师奉命在兴国以北地区的枫边、城冈圩、崇贤等地部署兵力,继续阻击国民党第十九路军。经激战,第七师及兄弟部队一个团,坚决把第十九路军的两个师阻击在苏区边缘,有力配合了红一方面军的作战。

1931年8月11日,陈伯钧、李涛带领第七师在黄陂战斗中,参与佯攻龙冈的行动,配合红军其他主力部队歼灭国民党军第八师。到了战斗尾声时,第七师奉命抢占老营盘,截断国民党军溃败的退路。9月7日在黄土坳战斗中,陈伯钧、李涛指挥第七师先敌抢攻得手,切断了国民党军第四军团先头独立旅同后续部队的联系。尔后,与兄弟部队一起,向独立旅发起猛烈攻击,全歼该旅。

1932年4月上旬,红军发动漳州战役。部队出发之前,李涛根据中共苏区中央局的决定精神,向干部讲明了挥师漳州东征作战的意义,深入进行了战前动员。4月19日晨,漳州外围战打响,陈伯钧、李涛率第七师在红四军之后投入战斗。20日进占漳州城。21日,追歼国民党军第四十九师残部。

同年7月上旬,时任红五军团第十三军第三十九师政治委员的李涛,与师长边章伍一起,指挥全师在南雄水口战役中顽强阻击兵力上占有很大优势的国民党粤军部队,指战员们英勇战斗,绝不放弃阵地,一直坚持到援军到达,击退了国民党军。

1942年11月23日,中央军委任命李涛为军委作战部副部长,协助部长叶剑英抓该部二局、三局、高参室、警备团的工作,同时参与作战问题的研究,从此,他开始了长达十年身居中央军委作战指挥中枢的不平凡岁月。

1946年6月下旬,时任中央军委作战部代部长兼一局(作战)局长的李涛,在延安奉命组织一局编印了《国军战斗序列》。此件全面收录了国民党政府国防部与各行营、绥署、战区、警备总部情况和15个集团军、91个军、251个师、特种部队、步骑部队、地方武装的番号、驻地、实力、隶属关系、主官姓名等,核定国民党军总兵力约为407万人。毛泽东阅后,写信给一局,认为甚好,很有用处,并指示一局继续收集有关资料。

1947年7月,李涛组织作战部向在陕北靖边县小河村召开的中共中央前委扩大会议报送了国共双方兵力消长和国民党军作战方法的变化情况等相关材料,并遵照周恩来的指示,起草了《自卫战争周年总结》。这份总结材料以具体数据,说明国民党军可用于进攻和机动作战的兵力日益减少,后备力量趋于枯竭,现有大部兵力陷于守备,后方兵力较薄弱。这为中央军委首长及时掌握形势变化,研究部署作战方案,提供了重要参考依据。

1947年12月,李涛组织参谋人员为在陕北米脂县杨家沟举行的中共中央扩大会议准备资料,其中包括各战略区战役经验、攻坚经验、远距离奇袭经验等共48篇,编印了《作战经验汇编》,发会议和各战略区参考。

1948年春夏,时任中央军委作战部部长兼一局局长和一室主任的李涛,在河北省平山县西柏坡的中共中央机关驻地,奉命与中央军委副主席兼代总参谋长周恩来同住一个小院,以便使周恩来“及时、准确、保密”地掌握战场情况,争取作战指挥的最高效率。根据形势的需求,李涛通常采取“一竿子到底”和“一步通天”的方式抓一局工作,以防止层层汇报延误工作。如有军情变化,他除亲自请示报告外,还常让作战参谋直接向周恩来汇报。抓二、三、四局工作时,则采取按级负责的工作方法。

三大战役期间,李涛带领作战部在确切掌握各战场作战双方情况的基础上,编印《每日军情》,及时报送中央书记处书记毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时;每周编印一期《军情综合》,报中央书记处并抄送有关部门领导参阅。在李涛领导下,作战部根据各战场态势,先后标绘各种作战要图数十幅,供中央军委首长了解情况,指挥作战;及时妥善地办理大量文电,完成了繁重的参谋业务工作。李涛还组织作战部向中央军委首长报送了《徐州、华中两“剿总”敌军战斗序列》,并按毛泽东的要求,汇报了这两部国民党军的战斗力情况。三大战役逐次结束后,李涛组织军委一局先后编写了《辽沈战役概况》、《辽沈战役纪略》、《淮海战役纪略》、《淮海战役总结》、《平津战役综合材料》等总结材料。

1949年1月15日,中央军委根据战局发展,决定调整全军组织编制和部队番号,将西北、中原、华东、东北野战军分别改为第一、第二、第三、第四野战军。在这些重要的组织变动中,李涛组织参谋人员提供资料,参与研究方案,编排部队序列、番号,下达军委命令和掌握整编情况,做了大量工作。

1949年春,李涛遵照毛泽东和周恩来的指示,组织有关人员进行了中国人民解放军军旗、军徽图案的设计工作,拟制了总部、大军区、军、师、团各级军旗的规格尺寸和制作规范,并起草了中央军委颁布军旗、军徽的命令。

6月中旬,李涛带领8名参谋人员随中央军委首长进入中南海,先后在春耦斋、居仁堂建立中南海作战室,主要任务是遵照中央军委的部署,承办解放战争战略追击阶段的作战工作业务。

7月,李涛主持作战部编辑了《中国人民解放战争三年战绩》,以解放军总部的名义出版,作为向中国人民政治协商会议第一届全体会议的献礼。接着,李涛又指导一局军史科编辑了《中国人民解放战争军事文集》,收录文献600余篇,分作5集出版。

11月1日,毛泽东手谕:“中央军委印信指即日启用的中央人民政府人民革命军事委员会印鉴。一颗请李涛同志负责保管。”此前,作战部还负责保管中央军委条戳,总部关防以及军委主席、副主席名章。为妥善保管上述印鉴、条戳、关防和名章,李涛指定专人负责,并经中央军委首长批准,对上述印章的使用、保管作出严格规定。

“文化大革命”中,李涛遭受迫害,在身患重病的情况下被迫离开北京。1970年12月20日,李涛在广州因病逝世,享年65岁。

(责任编辑:徐 嘉)