科考:想要爱你不容易

李原昭

今天的人喜欢“穿越”小说,虽说只是片刻的“纸上富贵”,却可以随心所欲上演一本“屌丝逆袭”的经典剧目,无论是沦落山野或成为乞丐,都可以凭着从现代文明中获得的知识,把古人玩得团团转,最后封侯拜相,甚或王霸一方。那么,如果时光真的逆流,现代人回到了古代,真的那么好混吗?今天,我们不妨也“穿越”一回,不做别的,只去痛痛快快地参加一次考试,体验一下古代科举的门门道道,看看是否真的那么容易。

你有资格报考么

科举考试虽然创始于隋,但那时还很不完善,初具规模则到了唐朝,所以我们开动时光机器,先到唐朝去看看。如果不巧,你偏偏出生在工商之家,那么对不起,你是没有资格报名参加考试的。如果你曾经触犯过大唐的法律,或者已经在州县的衙门里做了小吏,那么对不起,也同样没有资格参加考试了。

在这个年代,有资格报考的有两类人,一类就是在校的学生,学名“生徒”,包括中央和地方的官学,他们只要在学校里考合格了,就可以参加“国考”。还有一类就是社会青年,称为“乡贡”,他们没有在校生这么好的待遇,需要自己带着身份材料、履历证明等去州县报名,州县逐级对他们考试,合格了再由地方上送到尚书省参加考试。

考生被送上去之后,还需要填写姓名、履历和担保人,由户部审查过之后,再由吏部的考功员外郎进行考试。考功员外郎从六品上,大约相当于现在的副司局级,主持这么大规模的国考,感觉不太够分量,所以后来就移交到了礼部,由礼部侍郎(副部级)来主持。

这样的考试一年一次,报考的时间大约在农历十一月,来年三月槐花飘香的季节正式考试,所以古人常说“槐花黄,举子忙”。这是“省试”,省试完毕放榜之后,合格的人再到吏部复试,复试合格,就可以授官了。

整个过程中,对考生资格的审查很严格。如果考生身份在禁止的范围内却参加考试的,或者有资格考试而不让参加的,学校的祭酒和地方长官都要受罚,考试中徇私舞弊,以及授官时“走后门”的,也会面临严惩。

如果你想回古代参加考试,最好来唐朝,因为这时的报考就程序而言是最简单的,而唐朝以后,考试的程序逐渐变复杂了。

宋代在原来的州、省两级考试基础上,增加了殿试,由天子直接主持,成绩出来后宣布名次要举行仪式,仪式之后再赐琼林宴。参加过殿试的考生就不需要吏部再考,直接可以授官了。

考试的时间也逐渐固定为三年一次,每年的秋天由州县举行考试,称“秋闱”,第二年春天礼部进行省试,称“春闱”,省试当年进行殿试。

明清又有所变化。社会青年不能直接报考了,所有考生都来自于学校。在中央是国子监,地方是府州县学。国子监的监生在明初可以直接做官,后来这样的机会少了,但是可以直接参加乡试。

乡试虽然是国家正式三级考试的第一级,但也并非是每个学生都有机会参加的。是否有资格参加,国子监外的学生需要进行预备考试—童试。童试由各省专门负责教育的“提调学校官”来主持,因这个官也称“学院”,所以考试也称“院试”。考过的称“生员”,俗称“秀才”。秀才又分成三等,成绩最好的由国家给伙食补助,称廪生;其次不给伙食费,称增生;初进学的称为附生。

童试过后,秀才们被分到府州县学进行学习,这是他们功名的起点。学习成绩优秀的,由各府州县选拔出贡生,直接送到国子监为监生;其余由各省的提学官进行岁考、科考两级考试,考试中如果你可以列到一二等,那么就可以正式参加乡试了。

程序增多了,机会其实也增大了,但仍有很多人反复考试却没有通过的。清朝就有这样一位老头,50多岁了,考了30多回都没有过,于是有一次考试回来就写了首诗:“县试归来日已西,老妻扶杖下楼梯。牵衣附耳高声问,未冠今朝出甚题?”

初试关难过,到了殿试也有很多人难过关,甚至十好几次地考,仍不能考中。为了安慰这些“屡落第”们,宋朝开始设立了“恩科”,皇帝就从这些人里选一部分,赐个出身,算是“安慰奖”。北宋元丰年间,有位老人考到70多岁了,终于“恩”了个殿试机会。这么大的岁数,写字都费劲,更别说做文章了,于是他就在卷子上说,自己写不了了,只希望皇上能够万岁万岁万万岁。结果最后皇上也专门给了他个初品官,让其终身有俸禄养老。

考的不仅是智力

经历了这样复杂的报名程序之后,你就可以正式准备参加考试了。那么就让我们到考场里去看看吧。

唐朝的考试主考官相对比较固定,由御史来监考。宋朝就严格了许多,主考官每年由皇帝来指定,年年轮换,同时配备几名副主考,大家互相监督。到了考试期间,主考官们就要和外界隔离,如果有考官的亲属或者子弟来参加考试,那么就要另换考官,以避免作弊。

对考生的要求也很严格。考场设在贡院,贡院的大门、中门上都有人把守,考生进门时需要搜身。宋初的时候还允许带《切韵》《玉篇》这样的工具书,后来除了书案之外,吃喝蜡烛等都不允许带了。考场里边耳语的,立刻会被赶出去,并可能面临一年不准考试的处罚。后来更增加了检举制度,如果能举报夹小抄、给人传答案、冒名顶替的,都可以领到一笔赏金。

为防止作弊,所有考卷都要密封姓名、重新誊录。苏轼门下有六位著名弟子,他非常赏识其中的李廌,但只有这个弟子还没有功名。李廌参加省试,正好苏轼主考,考后阅卷,苏轼看到一个卷子答得洋洋洒洒,兴奋地对黄庭坚说,这肯定是李廌写的,结果拆封后大失所望,李廌最终也落选了。苏轼想帮忙也没帮成,李母听说后竟自缢身亡。

当然也有把坏事变成好事的。宋仁宗时国子监有个监生叫郑獬,有名气也有才气,但是主管的官员在报送优秀生参加考试的名单时,只把他列到了第五名,这让他很生气,破口大骂。那位官员怀恨在心,一心想报复。于是,这位官员在阅卷的时候就找啊找,终于看到一份口气和郑獬非常像的,立刻就判了个“不通”。他觉得郑獬肯定落选了,孰料拆封后,郑獬以第一名被录取了。

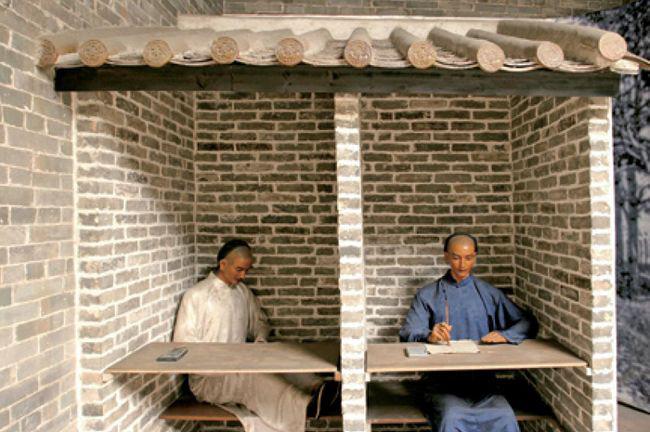

明清更加变态。贡院里有二层小楼,可以居高临下查看整个考场情况。考生每人一间号房,高六尺、深四尺、宽三尺,离地一尺多到两尺多之间砌两道砖缝,然后放几块木板,木板是活动的,白天上下两块就是凳子和桌子,晚上把上面的拿下来和下面的拼到一块儿就是床了。考试期间,考生被搜过身,携带笔墨、铺盖、蜡烛和吃喝半夜里被锁进号房,每场考试,都是第一天进场第二天出场,吃喝拉撒睡都在号房解决。

里面没条件生火,所以只能吃冷的,加上大小便也是在里边解决,所以身体不好的人很容易生病。更要命的是存在严重的安全隐患。明英宗年间有次考试,天太冷,士兵烧火取暖,结果风一刮,把号房烧着了,90余名考生逃不出来葬身火海。这样的考试,不仅是考智力,更是考体力,所以有人就感叹“三场辛苦磨成鬼,两字功名误煞人”。

考场之外的门道

考完了试,就需要等结果了。

唐朝科举的卷子不密封,最后取士除了要看试卷成绩,还要参考平日的作品和声誉,有一点荐举遗风。为了让名人“吹捧”自己,很多青年学子便到处拜公卿、献文章,行话叫“投卷”,向礼部献叫“公卷”,向达官显贵献叫“行卷”。比如白居易刚到长安的时候,曾经投卷给顾况,顾况看到白居易的名字曾开玩笑说,京城米价贵,要居住可是大不易。然而当他读完第一篇“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生”之后,大为赞叹,白居易的名声也从此大振。

考生朱庆余考前感觉紧张,不知道自己的文笔能否得到考官的赏识,便给水部员外郎张籍投诗一首相问,内容很含蓄:“洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。妆罢低眉问夫婿,画眉深浅入时无?”他把自己比作了一个要见公婆而心情忐忑的小媳妇,复杂的心情跃然字里行间。张籍则马上回复了一首:“越女新妆出镜心,自知明艳更沉吟。齐纨未足人间贵,一曲菱歌抵万金。”告诉他,你就放心吧,必能够金榜题名。两人的酬唱也成为科举史上的经典篇章。

当然也不是人人都有白居易和朱庆余这样的运气,杜甫、孟浩然、杜荀鹤都因为无人投书,所以虽然诗名高,却终身未能中进士。为此,杜荀鹤曾经感慨道:“闭户十年专笔砚,仰天无处认梯媒。”

中了进士的,自然扬眉吐气。孟郊得了功名之后便写下了“昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的诗句,欣喜之情溢于言表。那时中举被称为“登龙门”,一同上榜的大家互称“同年”,主考官被称为“座师”,被录取的也就成了主考官的“门生”。登上龙门的同年自然要将激昂的情绪宣泄一番,于是他们便到杏园举行“探花宴”,而后再到曲江池举行“曲江会”。那个时候不仅天子会在高楼上观看,而且王公大臣们也都来围观,更有乘机为女儿择婿的,可以说荣盛之至。

到了宋朝,试卷密封,又增加了殿试,考生们不用再去认“座师”,转而成为了“天子门生”。考罢就能脱去贱服,穿上天子赐给的袍、靴,手持笏板,享用天子在琼林苑里摆下的“琼林宴”,显贵更甚于唐朝。明清乡试中举,会有报子送来喜报条贴在门上,考生也随即升格为“举人老爷”。殿试后,皇帝要钦赐进士宴,公布榜单的时候要举行隆重的唱名典礼,规格也非常高,“分道红旗来谒庙,满街争看状元郎”。这样庞大的阵势,难怪范进要疯了。

从历尽艰辛去报名,到一朝成名天下闻,为了享受这锣鼓喧天的荣耀一刻,搭上的可能是一辈子的光阴。而当我们“穿越”回去,和古人一起经历考试的种种,我们会发现,其实那看起来过瘾的“纸上富贵”,浸满的不仅有狂喜,更有汗与泪。