对中国特色社会主义的一些初步思考*

严振书

(总参炮兵训练基地政教室 河北 宣化 075100)

一、思考的由来

在2012年召开的党的十八大上,胡锦涛同志作了《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗》的报告。在这个报告中,胡锦涛同志开宗明义地指出,此次大会的主题是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,解放思想,改革开放,凝聚力量,攻坚克难,坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗。[1]

由此我们看到,不管是十八大报告的总题目还是此次大会的主题,都首先突出强调的是“中国特色社会主义”。实际上,自1982年邓小平同志在党的十二大开幕词中提出“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的路,建设有中国特色的社会主义”[2]以来,历次党代会都将“中国特色社会主义”这个概念作为一条贯穿始终的红线。例如:十三大报告的总题目是“沿着有中国特色的社会主义道路前进”;十四大报告的总题目是“以邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论为指导,夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利”;十五大报告的总题目是“高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪”;十六大报告的总题目是“全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面”;十七大报告的总题目是“高举中国特色社会主义伟大旗帜,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗”。

那么,为什么我们党要再三地强调“中国特色社会主义”这个概念呢?核心原因可从正反两个层面进行解读。从正面来说,是用它来统一思想。正如毛主席所说,“主义譬如一面旗子,旗子立起了,大家才有所指望,才知所趋赴。”[3]所以,不断重复的作用首先在于统一思想。中央的意思很明确,也很直白,就是希望通过不断重复和强调,将“中国特色社会主义”这个概念“烙”在大家的心上,进而达到统一思想的目的。在现阶段实现中国特色社会主义的具体目标就是要在2020年全面建成小康社会,进而在本世纪中叶实现中国的现代化和中华民族的伟大复兴的“中国梦”。

从反面来说,是用它来纠偏。中央反复强调,要“高举中国特色社会主义的伟大旗帜”,还有一个很重的原因是纠偏。因为在国家发展的大方向上,还有一些人的思想没有统一到中国特色社会主义上来,有人想走封闭僵化的老路,有人想走改旗易帜的邪路。

在走封闭僵化的老路方面,目前主要指的是有些企图“肯定文革,重走文革之路”的一些人。例如,前冶金部副部长马宾在其所著的《纪念毛泽东》一书中说,中国现在已经没有社会主义,统治中国的是帝国主义、官僚买办资产阶级和党内修正主义新三座大山。不推倒这新的三座大山,就不要想有社会主义。

为什么会形成这种局面呢?马宾说,“其历史根源是无产阶级文化大革命后期,领导权被修正主义篡夺,而十一届三中全会背叛了毛主席路线,修正了马克思主义的正确路线,不搞阶级斗争,不搞群众运动。”

怎么解决?马宾说,“必须坚持毛泽东思想,遵循毛主席革命路线,搞第二次文化大革命。”“就是坚持以阶级斗争为纲,坚持无产阶级专政下继续革命的伟大实践”。“毛泽东一生贡献大,文化大革命是其中突出的部分。历史证明,这是毛泽东晚年最光辉的革命活动”。马宾甚至公开提出:“彻底为毛主席、江青、张春桥、姚文元、王洪文等人平反昭雪!”[4]

这是以马宾为代表的某些人的思想观点。对于走文革这条路,目前看来,它虽在意识层面对社会不公现象有所触及,但在实际运行方面基本没有“走通”的可能性。核心原因有二:一是在实际生活层面。据统计,在文革结束之后的1978年,中国城镇居民的人均可支配收入是343.4元,农村居民人均纯收入收入是133.6元,[5]人们的生活水平基本上相当于1956年的生活水平,甚至人均粮食还不如1956年。当时,在全国9亿多人口中,仅农村就有2.5亿处于绝对贫困状态,[6]甚至在安徽滁州等地还有饿死人的状况发生。[7]这种吃不饱饭,经常饿肚子,有时还饿死人的生活,恐怕在现代人中间没人愿意过这种生活,甚至想象一下这种生活也会让人不寒而栗。

二是在政治生活层面。文革强调的是阶级斗争,各个群体之间相互斗来斗去。可以说,在那个时代,由于(1)毛主席的绝对权威地位;(2)刚解放不久,人们对解放之前的悲惨记忆依然存在;(3)文革中斗的目的是为了维护毛主席、是为了实现理想的社会主义社会,私人之间恩怨比较少。但现在,这三个条件基本都不存在,(1)自邓小平同志去世以后,政治上不存在绝对权威;(2)绝大多数人都是在解放后出生的,不存在对解放前的悲惨记忆,这意味着人们对社会落后状况的容忍度比较低;(3)社会高度分化,官与民之间、穷与富之间、城市与农村之间、区域之间、民族之间矛盾此起彼伏。再加上信息技术的高度发达,如果这时候再强调阶级斗争,中国肯定会出现四分五裂、军阀混战、血流成河的局面。简单说,就是有可能回到解放前的那种日子。解放前是什么状况呢?大家仅凭1949年中国人的预期寿命是35岁就可以展开自己的联想。所以,仅凭本文所指出的这两点,走文革这条路,一方面人们会生活得比较惨,另一方面人们还活的比较短。一个“生活惨”,一个“寿命短”,很显然,这确实是一条走不通、也不应该走的路。

在走改旗易帜的邪路方面,目前主要针对的是走西方资本主义道路和民主社会主义道路这两种观点。这两种观点的共同之处是都主张三权分立、多党竞争和军队国家化。多党竞争和军队国家化,从本质上说,都是为了取消中国共产党的一党领导,只不过一个“直言不讳”,另一个稍微“兜了一个圈”。目前看来,多党竞争和军队国家化无论在中国理论界,还是在实践层面基本没有“发展空间”。关于三权分立,就其本身而言,它是一个比较中性的原则,争论的焦点倾向于如何运用,使其适合中国国情,而不是简单的否定。目前看来,如果将权力分立原则置于一党领导之下,在权力来源、权力执行和权力监督方面构成一定的“制衡”,应该是社会发展的方向。从经验层面看,社会越是向前进步,越需要民众的认可、具体领域的权力集中和结构之间的权力制衡,这方面的共识在逐渐凝聚和统一。

之所以还有坚持走“老路”、“邪路”的人,一个很重要的原因是一些人对“什么是社会主义,怎么建设有中国特色的社会主义”这个问题,没有一个清醒、理性的认识。本文的思考,就是想初步在理论上阐释明白这个问题。

二、什么是社会主义

2013年1月5日,习近平总书记在新进中央委员会委员、候补委员的研讨班上作了重要讲话。在讲话中,习近平总书记将社会主义思想的发展历程一共划分为六个时间段,它们分别是:空想社会主义产生和发展,马恩创立科学社会主义理论体系,列宁领导十月革命胜利并实践社会主义,苏联模式逐步形成,新中国成立后共产党对社会主义的探索和实践,中国共产党作出进行改革开放的历史性决策、开创和发展中国特色社会主义。[8]

在这六个时间段里,对于“什么是社会主义”这个问题,最关键的是第二时间段,即马恩创立科学社会主义理论体系。因为在这个时间段里面,社会主义在理论上由“空想”变为了“科学”。那么,凭什么社会主义到了马恩那里,就成为“科学”的了,而此前思想家们的论述是“空想”的呢?最根本的原因是,马恩不仅从人类社会发展的规律中推导出社会主义产生的必然性,而且还找到了实现社会主义的现实路径。因此,要想真正弄清楚马恩是怎么理解和设计社会主义的,我们首先需要弄清楚马恩是怎样理解人类社会的。因为社会主义社会是人类社会发展到一定历史阶段后产生的,它是人类社会发展中的一段,它首先必须遵循人类社会的发展规律,受人类社会的发展规律支配。所以,我们对社会主义的分析,首先就从人类社会的发展历程开始。

我们知道,马恩将人类社会的发展一共分为五个阶段,即原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会(包括共产主义高级阶段)。我们从人类社会的最初形态——原始社会,开始分析,首先,原始社会为什么叫原始社会?是不是就像有些人所说的,不管是原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会,还是社会主义,就是一个名,没有什么特殊的含义。它可以叫原始社会,也可以叫阿猫社会,阿狗社会,只要你喜欢。事实是这样吗?不是。我们认为,原始社会之所以叫原始社会,是因为它最基本的特征是一切围绕着原始环境和资源比较优越的地方展开。所以,人类社会首先发端并兴盛于拥有这些自然条件的地方,例如尼罗河流域、两河流域、印度河流域和黄河流域等等。可以这么简单的理解,在原始社会,原始条件的优越与否是最重要的。气候比较温暖湿润,有水、有森林、有男人可以打到的猎物、有果树供女人采摘的地方适合原始人类生存;而缺水、缺植物、缺猎物、缺果树等原始条件较为恶劣的地方,不适合原始人类生存。只有随着生产力的发展,人们能力的增强,人们才能逐渐到自然环境比较恶劣的地方生存。

随着社会的发展,生产力水平得到逐步的提高。按马克思的说法,当一个人生产的产品除了维持自身生存之外还存在剩余的时候,这个剩余就提供了剥削的可能。比方说,每人一天一个苹果就能吃饱,以前是十个人每天生产十个苹果,现在九个人每天就可以生产十个苹果。这就是生产力提高了。于是,就可能出现这种情况,这十个人当中即使有一个人不劳动,他也能吃到苹果。那么,谁有条件,或更准确的说,谁有优势即使不劳动也能够吃到那个苹果呢?很显然,是那些威望高、有头脑、能力强、拳头硬的部落和氏族首领。但是,从基本的人性出发,没有人愿意“被剥夺”。于是,这种剥夺就只有通过强制的手段,并首先从力量最弱的群体开始。那么,在原始的氏族或部落社会里面,谁最没有地位?答案是战俘。于是,战俘就成为第一批奴隶。所谓奴隶,就是自身的一切,包括生命,完全隶属于主人的奴仆。后来,奴隶的来源又逐步扩展到还不起债务的、遭遇困难的氏族成员等等。于是,原始社会逐渐过渡到奴隶社会。在奴隶社会,我们可以这么简单的理解,谁拥有奴隶数量越多,他得到的苹果就越多。于是,在奴隶社会,拥有奴隶数量的多少是判断一个人权势大小、财富多少的主要标志。所以,它叫做奴隶社会。

到了封建社会。从本源意义上讲,封建,它首先是一种分封的政治制度,即分封建国。那么,分封什么呢?爵位。这是上层社会等级制度的基础,首先是天子,掌管天下,下封公、侯、伯、子、男五级爵位。爵位背后依靠什么支撑,使其显得尊贵而不同?土地。《礼记》记载,“天子之田方千里,公、侯田方百里,伯七十里,子、男五十里。”我们可以这么简单地理解,在封建社会,“封建”制度及其背后的支撑因素(爵位、土地)是其主要标志。

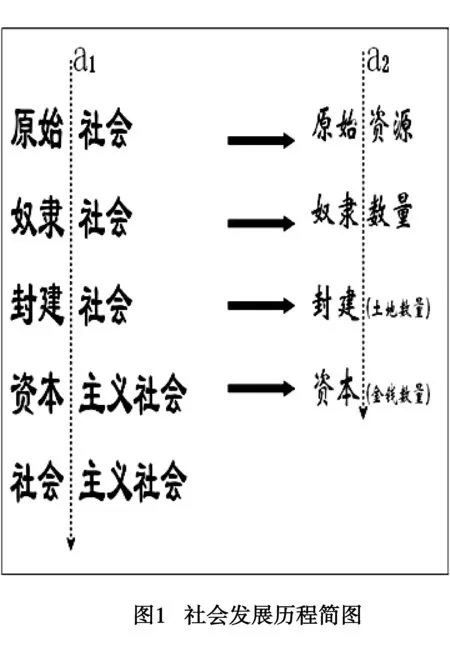

到了资本主义社会。什么是资本呢?简单地说,就是能带来钱的钱。在资本主义社会,特别是在资本主义社会前期,钱被赋予了至高无上的地位,基本上所有的事物都围绕着“怎么使钱尽可能地生出更多的钱”来运转。这种社会运作方式,按马克思的话说,“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切时代所创造的全部生产力还要多,还要大”。[9]也就是说,这种资本运作方式效率很高,否则它不可能在不到100年的时间里,取得比过去几千年,甚至是几万年所取得的成就还要大。这是资本主义好的一面,它尽可能地激发了人的潜能和欲望,激发了社会和人的创新能力,这一点我们一定要承认、要学习、要借鉴。事实上,到目前为止,我们还没有发现任何一种资源配置方式在整体上比市场更有效。但是,马克思又认为,“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔里都滴着血和肮脏的东西”,[10]简单说,这个社会不公正。由于不公正的加剧,在经济上引发了经济危机,在政治上引发了无数次社会动荡、暴乱、革命,甚至是世界大战,给人类造成了无穷无尽的灾难。为了消除资本主义社会本身所存在的固有矛盾,解决资本主义社会的问题,马克思提出并论证了用社会主义社会来代替资本主义社会。那么,依据这个逻辑进行推断,在原始社会,原始资源是第一位的;在奴隶社会,拥有奴隶数量的多少是第一位的;在封建社会,封建制度及其背后的支撑力量土地是第一位的;在资本主义社会,拥有资本数量是第一位的。那么,在社会主义社会什么最重要呢?在这里,我们将以上对应关系简单地作了一幅图,并在图中画了两条线——a1和a2(见图1)。很显然,答案是社会(见图2)。

这就是说,社会主义的核心是让社会成为真正意义上应该具有的状态,即让社会成为符合其本质的、美好的社会,不像奴隶社会、封建社会、资本主义社会那样,成为奴化的、物化的社会。那么,什么是社会?怎么让社会达到它的理想状态呢?

首先,什么是社会?简单说,社会就是人们通过各种各样社会关系联合起来的一个集合。毫无疑问,社会的构成主体在于人。但是,在奴隶社会,是一个“奴才、奴仆隶属于主人的社会”,这是一个奴化的社会;在封建社会、资本主义社会,是一个人依附于土地、金钱的社会。简单说,它们是一种“物化”的社会。在这三种社会里面,广大人民群众或者被“奴化”,或者被“物化”,都没有成为真正意义上的自己,都不是一种理想的状态。在社会主义社会,就是要让社会成为一种理想的社会,就是要让人成为真正意义上的人,也就是要促进“人的自由而全面的发展”,这就是马克思对社会主义本质的认识和理解。

现在,我们剥离一切外在因素,回归到人的本源性,进行一些理论推导。人自身作为一个生命的存在,在理想状态下,其首要的本性是什么?答案是自由和平等。最纯粹意义上的自由,就是无拘无束,想干啥干啥。最纯粹意义上的平等,就是大家都一样。但是,将自由和平等这两个词结合在一起的时候,人们发现存在一个问题。因为自由意味着你想干啥干啥,平等意味着别人和你一样,也可以想干啥干啥,问题是当出现我的自由妨碍你的自由,或你的自由妨碍我的自由这种情况,出现这种情况怎么办?比方说,这里只有一个苹果,你想吃,我也想吃,大家都想吃,而且都不想吃半个,都想吃整个,怎么办?在这种情况下,从自由 “谁想干啥就干啥”,平等“大家都一样”角度出发,解决的方式无非有三种,首先,谁力量强、谁拳头硬,谁吃。但是,如果力量一样强,拳头一样硬,就会出现第二种情况:互不相让,谁也别吃;和第三种情况,大家坐下来商量,商量着看这个苹果怎么分?很显然,比谁拳头硬、以及谁也别吃的方式不是理想社会的解决方式。我们的理想社会应该是商量着来。那么,通过什么方式商量呢?民主。在民主适用的范围内,通过民主协商什么呢?分苹果的规则,即制度。这些制度就是要既能保证人们的基本自由,又对相互冲突的方面做出一定的限定,使大家都过的去,都能接受,都能遵守。那么,制订规则的首要原则是什么呢?公正。

公正,简单说,就是公平正义。所谓公平,就是“所有人都一样,没有一个人例外”。比如,一个销售电视机的商店规定,凡是商店人员,不管是谁,只要销售出去一台电视机,就奖励100元钱。哪怕是今天刚进来的新人,只要销售出去一台电视机,也会奖励100元,一分钱都不能少;哪怕是干了30年的老员工,甚至是商店老板的儿子,如果销售出去一台电视机,也只能奖励100元,一分钱都不能多。那么,这个规定就是公平的。

但是,事情往往有两面性,公平这个原则虽然好,但它没有考虑到人的能力是有差别的、人的先天条件和环境是不同的。比方说,父母双亡的孤儿、残疾人、无儿无女无收入的老人等等。如果面对这些人,依然坚持“所有人都一样,没有一个人例外”原则的话,这就等于断了这些人活路,很显然这不应是理想社会的作法。怎么解决这个问题?这就涉及到公正的第二个方面:正义。从人的角度讲,最基本的正义就是让人像人一样生活。只要他是人,哪怕是父母双亡的孤儿、残疾人、无儿无女无收入的老人,都必须给他们提供基本的生活条件,把他们保障起来,让他们也能像人一样生活。这就是正义。只有把公平和正义结合起来,才是公正。在现阶段,中国公平问题的核心是机会和规则的公平;中国正义问题的核心是建立以扶贫、教育、医疗卫生、住房、养老等为基础的,覆盖所有群体、底线无差别的基本社会保障制度。

我们接着思考,建立了公正的规则之后,假设有人不遵守怎么办?这就需要对他进行一定程度的惩罚。这一套使人遵守规则的机制就叫做“法治”。

如果一个社会在一定的经济基础之上,能够追求并实现自由、平等、民主、公正、法治等目标,这样的社会就是一个比较美好的社会,就可以称之为社会主义了。

强调一点,我们在这里并不是说一个社会只有完全实现了自由、平等、民主、公正、法治,才是社会主义社会,而是说一个社会只有以这些目标为根本追求,并且有能力去逐渐接近和实现这些目标,这样的社会才有可能被称之为社会主义社会。我们对什么是社会主义社会强调的是两点:(a)以自由、平等、民主、公正、法治等这些目标为根本追求;(b)有能力去逐渐接近和实现这些目标。如果只是喊着要实现这个目标,而在现实中离这些目标越来越远,也不能成为真正意义上的社会主义社会。

三、关于中国特色社会主义

所谓中国特色社会主义,简单说,就是将社会主义所追求的价值目标与中国的具体国情有机结合起来,立足中国国情,为更好实现这些目标所采取的形式。

总的来看,中国特色社会主义的内容是极其丰富和完整的,本文将其简单概括为:“一个目标、两大基石、三项成果、四个特色、五大布局、八个要求和二十四字追求”。

一个目标,就是要实现“中国梦”。具体表现形式就是要在2020年全面建成小康社会,进而在本世纪中叶实现中国的现代化和中华民族的伟大复兴。

两大基石,指马克思主义和中国基本国情。马克思主义(包括马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观)和中国社会主义初级阶段这个基本国情相结合,是中国特色社会主义的两大基石。

三项成果,主要指中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论和中国特色社会主义制度。

四个特色,主要指中国特色社会主义的实践特色、理论特色、民族特色和时代特色。

五大布局,指“五位一体”的总布局,包括经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。有的学者将“党的建设”加了进入,称之为“六大布局”。

八个要求,就是“八个必须坚持”。必须坚持人民主体地位,必须坚持解放和发展社会生产力,必须坚持推进改革开放,必须坚持维护社会公平正义,必须坚持走共同富裕道路,必须坚持促进社会和谐,必须坚持和平发展,必须坚持党的领导。

二十四字追求,就是富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善。

为了避免论述上的重复,以及对这“七大块”内容有一个系统的理解,我们将这些内容划分为四个层面。

(一)价值层面

价值层面解决的主要问题是“认同”,也就是大家都认可把社会建设成什么样:是自由的还是专制的,是平等的还是有等级的,是民主的还是独裁的,是公正的还是不公正的,是诚信友善的还是尔虞我诈的,等等。很显然,中国特色社会主义价值层面的追求应该是自由的、平等的、民主的、公正的、法治的和诚信友善的社会。所以,我们党现在提出要积极培育和“倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观。显然,这“二十四字追求”的核心是“自由、平等、民主、公正、法治”,而现阶段核心中的核心是“公正、法治、民主”。

(二)理论层面

在价值层面确定之后,就需要寻找理论的支撑。理论是干什么的呢?比方说,大家都赞成建立一个自由的社会。问题是怎么建设呢?不同的人会有不同的主张。有的人主张,自由就是想干啥干啥,谁也别管谁,于是绝对自由主义、无政府主义就产生了。有的人主张,自由就是你的自由以不妨碍别人的自由为界限,于是相对自由主义就产生了。有的人主张,在现实中人与人之间的自由不可能永远不发生冲突,你的自由也不可能永远不妨碍别人的自由,在这种情况下怎么办?有的人主张通过“拳头”来解决,认为这最痛快;有的人主张通过道德教化来解决,认为这最符合人性;有的人主张通过民主来解决,认为这最理性;有的人主张通过法治来解决,认为这最公正,等等。将这些主张的系统化表述或著述,就是理论。

(三)制度层面

制度是价值目标和指导理论的具体化和规范化。中国特色社会主义根本政治制度是人民代表大会制度,基本政治制度是中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度,基本经济制度是公有制为主体、多种所有制经济共同发展。除了这“三大制度”外还有建立在这些制度基础之上的经济体制、政治体制、文化体制、社会体制等各项具体制度,以及中国特色社会主义法律体系。

在制度层面,主要包括三个方面的问题:(1)有无的问题,有没有这个制度;(2)相互配合问题,制度之间是否相互协调;(3)执行力问题,制度是否具有权威性,能否“落到地上”。目前,在制度制定方面主要是防范“权力部门化、部门利益化、利益制度化”现象,从而在制度源头上限制和规范既得利益群体;在制度相互配合方面,需要通过“顶层设计”提高制度之间的系统性和互补性,减少制度之间的“相互冲突”现象;在执行力方面,首先需要做到权责对等,规范权力,然后才能解决执行不力的问题。如果提高制度的执行力,是以破坏制度的方式进行的,那么这种提高就是低层次的提高。

(四)实践层面

不管是价值目标,还是理论和制度,真正的检验实在实践,实践是检验真理,更是检验这些价值目标、理论和制度的唯一标准。目前,党将中国特色社会主义主要划分为“九大实践领域”,它们分别是:经济、政治、文化、社会、生态、外交、国防、港澳台和党的建设。现在,在这九个领域当中,最关键的是党的建设,核心是消除腐败,把执政党的合法性真正落到广大民众的拥护和支持上;在经济领域,主要任务是实现经济转型和可持续发展,建立消费性社会;在政治领域,主要任务是有序推动民主发展,扩大民众的政治参与;在文化领域,主要任务是协调主导思想与具体文化形式的关系,做到“共赢”;在生态领域,主要是实现大家“天蓝、地绿、水清”的梦想;在外交领域,主要任务是能够让其他国家相信,中国真的是一支维护世界和平的力量,因为从外部来说,缺乏“认可”的经济崛起往往被他国视为一种威胁;在港澳台方面,主要是处理好与台湾的关系,最好是能够携起手来共同面对问题和挑战;在国防和军队建设方面,核心是能够做到“听党指挥、能打胜仗和作风优良”,现在的难点是能打胜仗和作风优良。能打胜仗难在客观上我们与世界军事现代化水平尚有一定差距,需要我们攻坚克难、奋起直追;作风优良则难在主观上人们对“奢”与“俭”如何进行取舍。

参考文献:

[1]十八大报告辅导读本[M].北京:人民出版社,2012.1.

[2]邓小平思想年谱(一九七五——一九九七)[M].北京:中央文献出版社, 1998.429.

[3]逢先知主编.毛泽东年谱(一八九三——一九四九上卷)[M].北京:人民出版社;中央文献出版社,1993.71.

[4]马宾.纪念毛泽东[A].自马立诚.当代中国八种社会思潮[M].北京:社会科学文献出版社,2012.59-60.

[5]国家统计局.中国统计摘要2012[M].北京:中国统计出版社,2012.103.

[6]国家统计局.关于一九七八年国民经济计划执行结果的公报[EB/OL][2013/4/26]http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20020331_15372.htm.

[7][美]傅高义.邓小平时代[M].北京:生活·读书·新知三联出版社,2013.426.

[8]习近平.毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义[N].人民日报, 2013-01-06(1).

[9]马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,2012.405.

[10]资本论:第1卷[M].北京:人民出版社,1975.829.