基于R S和G I S大连瓦房店市滨海湿地景观格局的变化研究*

石迎春,卫亚星,张 云,王方雄,王莉雯,赵 林

(1.辽宁师范大学城市与环境学院 大连 1 1 6 0 2 9;2.国家海洋环境监测中心 大连 1 1 6 0 2 3; 3.国家海洋局海域管理技术重点实验室 大连 1 1 6 0 2 3)

基于R S和G I S大连瓦房店市滨海湿地景观格局的变化研究

*

石迎春1,3,卫亚星1,张 云2,3,王方雄1,王莉雯1,赵 林1

(1.辽宁师范大学城市与环境学院 大连 1 1 6 0 2 9;2.国家海洋环境监测中心 大连 1 1 6 0 2 3; 3.国家海洋局海域管理技术重点实验室 大连 1 1 6 0 2 3)

摘 要:文章基于R S、G I S和景观生态学,利用L AN D S AT5TM影像为主要数据源,结合土地利用现状数据对大连瓦房店市1 9 9 5年和2 0 0 9年两个时期卫星遥感影像进行解译分析,得出瓦房店市滨海湿地类型分布图和各类型面积转移矩阵。在F R AG S TAT S软件支持下,运用景观格局指数模型,从斑块类型水平和景观水平两个方面来分析瓦房店市滨海湿地景观格局变化。结果显示:①在整个研究期内,受人为因素影响严重,自然湿地面积大幅度下降,尤其是临海林地和临海草地降幅最大,分别下降7.4 7%和8.8 8%。相比之下,人工湿地面积比例有所增长,是因为大面积的围海养殖造成。1 4年间,滨海湿地面积巨缩,面积比例下降1 1.4 8%;相反,非湿地面积从4 3.3 8%上升到5 4.8 6%,占据研究区面积一半以上。滨海湿地面积减少,是由于湿地大面积转化为了非湿地。② 湿地受滩涂围垦养殖、城镇建设的高度干扰,总体景观斑块个数、斑块密度、多样性指数和均匀度指数都上升,景观蔓延度指数下降,表明景观格局破碎化程度较大,斑块呈现不规则状态,景观异质性变大。其中,临海林地和沼泽地斑块个数涨幅较大,斑块密度和斑块分维指数有一定上升,在自然湿地中这两种类型景观破碎化程度最大。坑塘养殖斑块个数增加了3 7块,面积增长1 06 4 5.2 9h m2,是因为这段时间内大规模发展水产养殖。在人为活动影响下,水田景观结构变化也较大,由分散的、小面积的水田统一管理为大面积的聚集的水田景观。与水田相反,整个滨海湿地景观由于高度破碎化,湿地景观由面状、线状向簇状、散点状和条带状方向变化的趋势。

关 键 词:滨海湿地;景观格局;景观格局指数;变化分析;瓦房店市

湿地是水陆相互作用形成的独特生态系统,是重要的生存环境和自然界最富生物多样性的生态景观之一[1],同时也是地球上生产力最高的生态系统,与海洋和森林并称为地球三大生态系统,被誉为 “地球之肾”“生物基因库”等。《湿地公约》中将湿地定义为:湿地是指不管其为天然或人工、长久或暂时性的沼泽地、泥炭地、水域地带,静止或流动的淡水、半咸水、咸水,包括低潮时水深不超过6m的海水水域[2]。湿地蕴含着丰富的物产资源,为人类提供多种多样的产品,是人类生存的物质来源;湿地可以调节径流、防止海水入侵、保留营养物质、净化污染、调节气候、维持生物多样性,是生态安全的保障;湿地复杂的生态系统、丰富的动植物群落、珍贵的濒危物种等对自然科学教育和科研工作具有重要价值[3]。

滨海湿地是湿地的重要类型,位于陆地和海洋交互作用地带,是一个高度动态、复杂且脆弱的生态区域[4]。滨海湿地景观结构复杂,生态系统多样,处于自然因素与人为因素共同作用区域,在沿海地区人类作用力剧烈影响下,景观结构发生巨大变化,成为遭受人类活动影响和破坏最为严重的区域之一[5-6]。近5 0年来,中国湿地发生了严重退化,越来越多的滩涂湿地因围垦、养殖[7],使湿地面积不断减缩,景观破碎化程度显著,系统功能退化日益严重,影响着沿海地区人类、生物和环境之间的和谐发展。2 0 0 3年我国第一次利用 “3 S”技术对全国湿地景观进行了全面调查[1],可见对于湿地的动态变化和景观格局的演变,R S和G I S技术成为一种有效的研究手段,也为湿地资源的保护、利用及可持续发展提供了科学依据[8]。

1 研究区概况

瓦房店市位于中国辽宁省辽东半岛中部西侧,地处3 9°2 0′N~4 0°0 7′N,1 2 1°1 3′E~1 2 2°1 6′E,西濒渤海;海岸线长4 6 1.2k m,占大连市海岸线总长度的2 4.2%。全境总面积37 9 3.5k m2,城市建成区面积2 6.2k m2,全市总人口约1 0 3万。瓦房店市地势东北高西南低,千山余脉由东北向西南延伸,形成低山、丘陵、平原、陆地和滩涂结合的多种地貌类型,自然构成大体是 “六山一水三分田”。东部山峰连绵,河流湍急,谷地狭窄;西部丘陵低缓,溪流短小,谷地开阔;沿海岛屿坨礁密布,海域滩涂开阔平缓。属暖温带大陆性季风气候区,冬无严寒,夏无酷暑,四季分明,平均气温8.3~1 0.3℃,无霜期1 6 5~1 8 5d,平均降水量5 4 0~7 5 9mm。瓦房店市拥有辽阔的海域和滩涂,具备发展海洋经济。近海水域总面积23 0 0k m2,辖区内有六大海湾,大小岛屿2 5个,国家级渔港3处,自然港湾5 5个,滩涂总面积1.8 1万h m2,辖区内有著名的复州湾和长江以北第一大岛—长兴岛。改革开放以来,瓦房店市的海洋渔业经济得到了突飞猛进的发展,海水养殖业、海洋捕捞业得到全面发展,全市海洋渔业经济呈现良好的发展态势。现已建成海参、车虾、杂色蛤、文蛤、沙蚕等五大品种养殖基地,海参、车虾、扇贝的苗种生产是辽南地区规模最大的生产基地,海参养殖已成为瓦房店市渔业重要的支柱产业和环渤海地区规模最大的海参养殖基地。

2 数据及研究方法

2.1 研究区范围的确定

根据陆健健参照 《湿地公约》结合中国的实际情况定义的滨海湿地。滨海湿地为:陆缘为含6 0%以上湿生植物的植被区、水缘为海平面以下6m的近海区域,包括自然的或人工的、咸水的或淡水的所有富水区域不论区域内的水是流动的还是静止的、间歇的还是永久的[9]。本研究结合辽宁省及瓦房店市湿地的分布特点情况,确定研究区为:包括长兴岛、交流岛及近海散布的岛、礁、坨[10],以沿海一侧瓦房店市岸线向陆延伸1 0~1 5k m不等的范围。此研究区只包括瓦房店市滨海湿地陆缘范围。1 9 9 5年研究区总面积为1 9 05 8 5.0 0h m2,2 0 0 9年研究区总面积为1 9 44 3 6.9 0h m2。在1 4年之间,研究区总面积增加的主要原因是由于围海养殖所造成。

2.2 数据来源

本研究采用L AN D S AT5TM影像为主要数据源。分别选用了1 9 9 5年9月和2 0 0 9年9月2个时期覆盖瓦房店市全市的4景影像。此影像是来源于国际科学数据服务平台的L AN D S AT原影像数据,采用TUM投影坐标和WG S 8 4大地坐标系。L 1 T数据产品经过系统辐射校正和地面控制点几何校正,并且通过D EM进行了地形校正,此产品的大地测量校正依赖于精确的地面控制点和高精度的D EM数据。此外,研究还应用瓦房店市土地利用矢量数据对影像进行遥感判读和解译,生成1 9 9 5年和2 0 0 9年瓦房店市滨海湿地景观类型分布图。

2.3 滨海湿地类型划分及景观格局指数

2.3.1 滨海湿地的分类

我国许多学者结合中国的实际情况并根据自己的研究提出了各自的分类体系[11]。本研究结合土地利用类型将瓦房店市滨海湿地按照三级系统进行分类[12]。一级分类将研究区滨海湿地景观分为湿地和非湿地两类;二级分类按人类活动对湿地的影响度将湿地划分为自然湿地和人工湿地;三级分类结合土地利用类型进行划分。其中,将建设用地、一般农用地、特殊用地、裸地、未利用土地等归并为其他土地[13]。

2.3.2 景观格局指数的选取

景观格局指数高度浓缩了景观格局信息,反映了景观结构组成和空间配置的基本特征[14]。目前国内许多学者应用景观格局指数进行景观格局的演变分析。通常将这些指数分为斑块水平指数、斑块类型水平指数和景观水平指数3种类型[15]。结合景观生态学的研究方法和前人的研究[16-19],从斑块类型水平和景观水平两方面选取生态学意义较明确的指数来分析瓦房店市滨海湿地景观格局的变化。① 选取斑块类型指数有:斑块面积指数(C A)、斑块个数指数(N P)、斑块密度指数(P D)、最大斑块指数(L P I)、斑块分形指数(P A F R A C)、形状指数(S HA P E_AM);②景观水平指数有:斑块面积指数 (TA)、斑块个数指数(N P)、斑块密度指数(P D)、香农多样性指数 (S HD I)、香农均匀度指数(S HE I)、蔓延度指数(C ONTAG)。

2.4 数据处理

遥感影像源于中国科学数据服务平台,已经过准确的几何校正和配准,可直接对影像进行处理。首先,利用遥感图像处理软件E NV I 4.8对影像进行图像镶嵌、图像增强、图像裁剪等一系列预处理工作。根据研究需要,选取信息量丰富的5,4,3波段进行假彩色合成。目前遥感影像解译方法众多,本研究参考土地利用数据和湿地分类体系,在E NV I支持下,采用监督分类中的最大似然法对遥感影像进行分类,对于分类错误的湿地类型进行修改。然后在A r c G I S9.3中建立瓦房店市滨海湿地数据库,分别生成1 9 9 5年和2 0 0 9年瓦房店市滨海湿地景观类型分布图。在此基础上将两个时期滨海湿地分别图进行空间叠置分析,统计并计算得出湿地与非湿地景观、湿地与湿地景观之间的面积转移矩阵。之后,利用景观分析软件F R AG S TAT S 3.3计算各个湿地景观指数。通过上述一系列数据处理及计算 (图1),揭示出瓦房店市在1 4年间滨海湿地景观格局的变化。

图1 研究技术流程

3 瓦房店市湿地景观格局变化分析

3.1 滨海湿地景观类型面积变化分析

3.1.1 滨海湿地景观类型面积比重分析

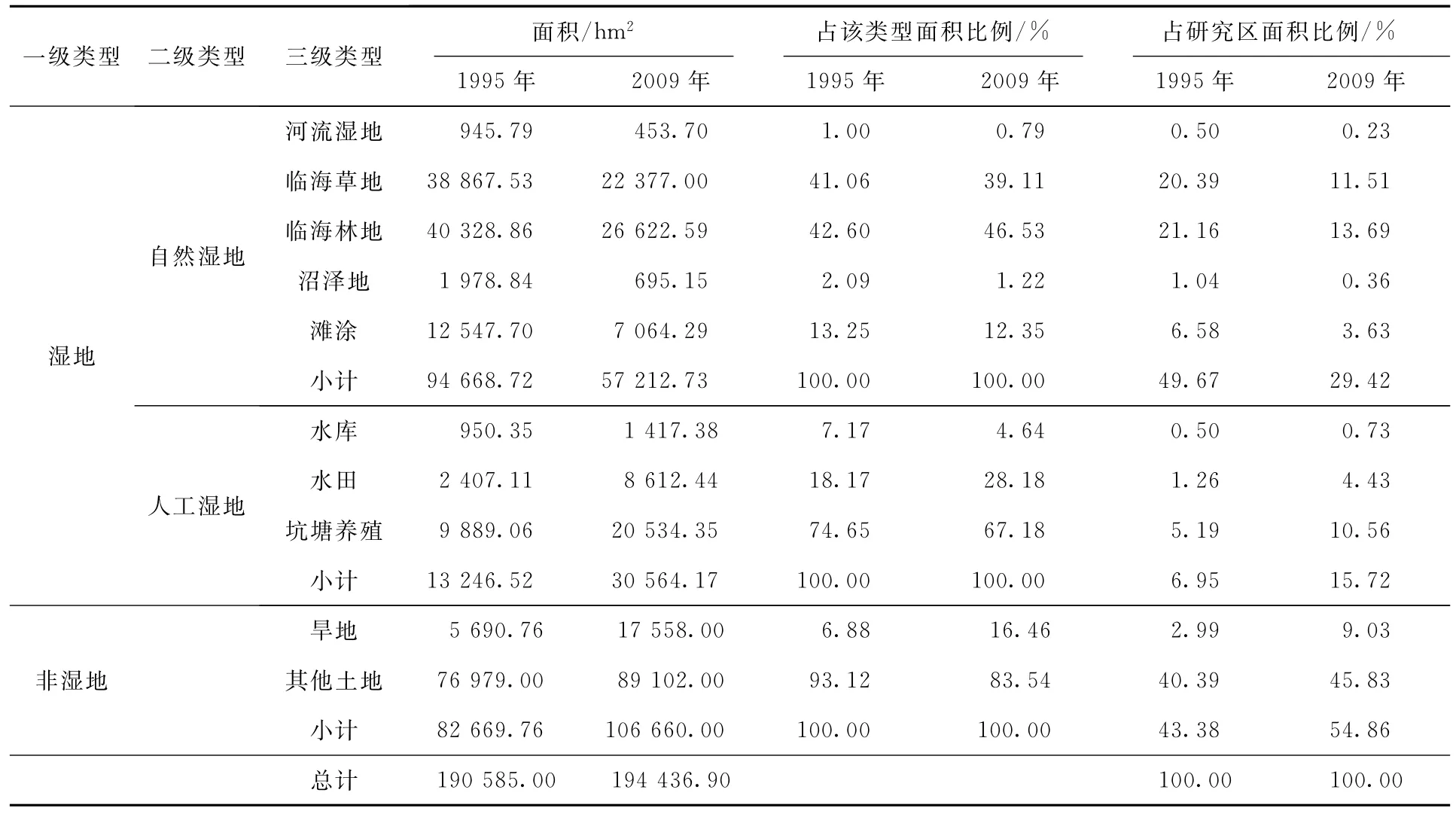

从遥感影像解译后的数据 (表1)可以看出, 1 9 9 5年瓦房店市的湿地总面积1 0 79 1 5.2 4h m2,占瓦房店市滨海地区总面积的5 6.6 2%(总面积1 9 05 8 5.0 0h m2);而这个数据,到2 0 0 9年,瓦房店市的湿地总面积8 77 7 6.9h m2,占瓦房店市滨海地区总面积的4 5.1 4%(总面积为1 9 44 3 6.9 0h m2)。对比这两组数据可发现,总体来看,瓦房店市的湿地面积及湿地面积比重是呈现下降趋势,该趋势的出现究其原因,与大面积的围海造陆及围垦有关。

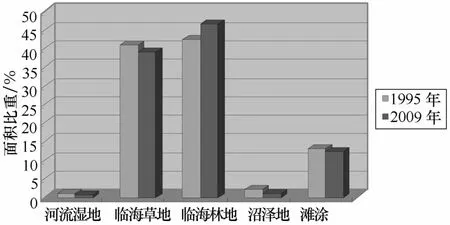

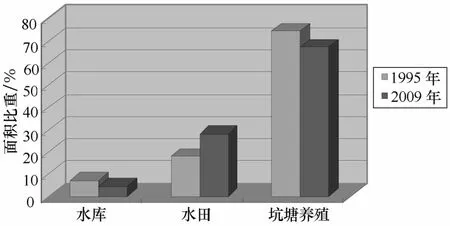

具体到湿地景观类型变化中,在自然湿地面积比重变化中,通过图2可以看出,河流湿地、临海湿地、沼泽地及滩涂的比例都呈现下降趋势,仅有临海林地面积比重为上升趋势。在人工湿地面积比重变化中 (图3),水库、坑塘及养殖区占人工湿地的面积比重均呈现下降,只有水田面积在增大。这点也印证了前面得出的围垦造成湿地面积减小的结论。

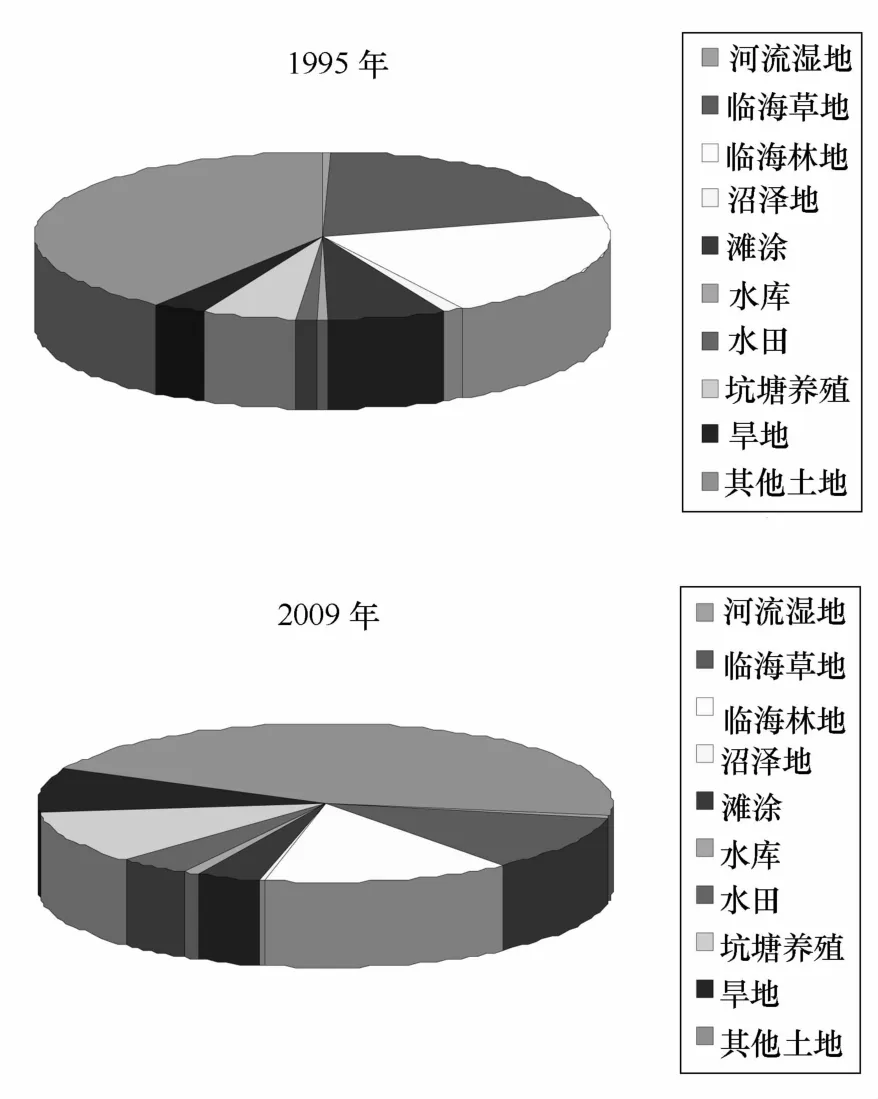

为了更清楚地看出所有类型土地占研究区面积比重变化态势,将解译后的数据及占研究区比重制作成饼状图(图4)。从图4可以看出, 1 9 9 5年,除了其他用地面积比例最高外,在湿地比例中,临海草地和临海林地占较大比重,分别为2 0.3 9%和2 1.1 6%,其他的占据一定比例的是滩涂和坑塘养殖区;而到2 0 0 9年,这一格局则发生较大变化,自然湿地类型面积比例出现明显下降,临海草地和临海林地所占比重较大幅度下降,比重下降幅度分别为8.8 8%和7.4 7%,其次下降较大的是滩涂,而呈现比重明显上升的有旱地、坑塘养殖区以及水田。可见,围垦及大力发展养殖是造成自然湿地 (林海草地、林地及滩涂)大面积减少的主要原因。

表1 瓦房店市1 9 9 5年和2 0 0 9年滨海湿地景观类型面积比例

图2 自然湿地面积比重变化

图3 人工湿地面积比重变化

图4 滨海湿地类型占研究区域比重

3.1.2 滨海湿地景观类型转化分析

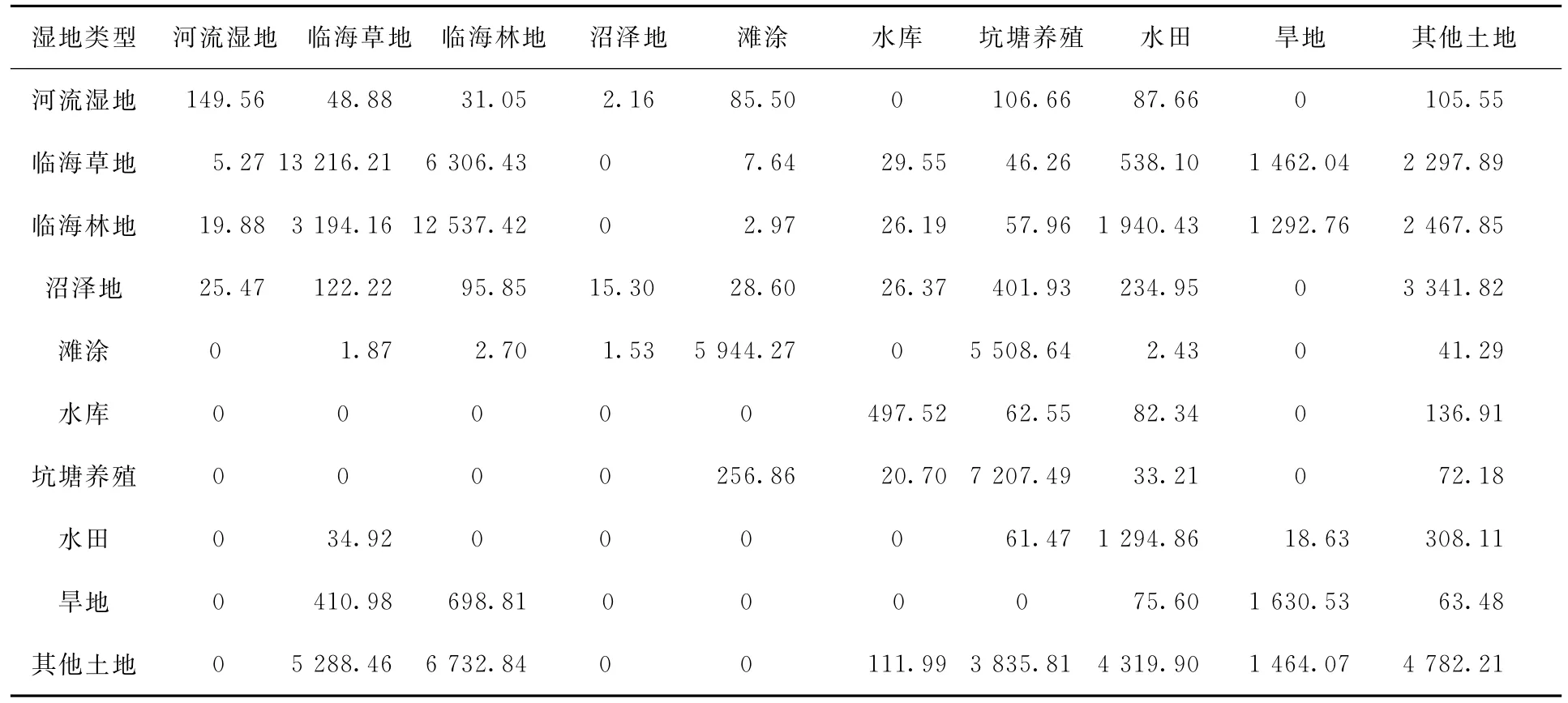

从表2湿地景观类型转移矩阵中可以看出,湿地大面积转移为非湿地,这也是湿地面积巨减的原因之一。在1 4年期间,其中,沼泽地、临海林地、临海草地转化最为显著,分别有33 4 1.8 2h m2、24 6 7.8 5h m2和22 9 7.8 9h m2转为其他土地。其次是水田和水库。这一期间, 3 0 8.1 1h m2的水田和1 3 6.9 1h m2的水库转化为其他土地。这大面积转移的主要原因是由人为对城镇建设的扩展造成的。另外,有部分临海草地和临海林地转化为了旱地,面积分别为14 6 2.0 4h m2和12 9 2.7 6 h m2。说明1 9 9 5—2 0 0 9年期间瓦房店市大力发展农业。但与城镇建设相比,城镇建设用地的扩增是湿地面积减少的主要原因。

在湿地转化为非湿地的同时,湿地与湿地之间有相互转化。从表2中可以看出,自然湿地面积减少,转化为人工湿地。滩涂、沼泽地以及河流湿地面积减少最多,主要转移为坑塘养殖和水田。滩涂转化面积最为显著,面积55 0 8.6 4h m2转化为坑塘养殖。其次转化为坑塘养殖的是沼泽地和河流湿地,面积分别为4 0 1.9 3h m2和1 0 6.6 6h m2,反映出1 4年间瓦房店市对海岸带资源的不断开发,沿海水产养殖迅速发展,规模不断扩大。整个研究时期内,大量的天然湿地向水田转化,尤其是临海林地和临海草地。表明这段期间,大面积的自然滨海湿地资源被开发围垦用于农业发展。

表2 1 9 9 5—2 0 0 9年瓦房店市滨海湿地景观类型面积转移矩阵 h m2

3.2 滨海湿地景观空间变化特点分析

3.2.1 景观空间格局整体变化明显

对比1 9 9 5年和2 0 0 9年滨海湿地景观类型分布图,可以看出,1 4年前后滨海湿地景观格局整体变化明显。1 9 9 5年,河流湿地分布与滨海的河汊地区,面积较大,而到2 0 0 9年,则大面积的河流湿地为坑塘和养殖区所占据;临海草地和临海林地在1 9 9 5年占据较大的比重,并且,呈现典型的面状分布,而到2 0 0 9年,前期的草地和林地为旱地和水田及其他土地所取代,且原有的面状格局被割裂成碎块;坑塘养殖区在1 9 9 5年分布面积狭小,并且,主要沿着海湾和河汊分布,而到了2 0 0 9年,坑塘和养殖区面积则增大,分布上则向陆地内部扩展。

3.2.2 湿地景观格局有由面状、线状向簇状、散点状和条带状方向变化的趋势

1 9 9 5年,瓦房店滨海地区的湿地,尤其是临海林地和临海草地多呈现典型的面状分布,而2 0 0 9年,由于开垦和农田建设,临海草地和临海林地的面状格局被打破,林地和草地呈现簇状和散点状,斑块个数明显增多。坑塘养殖区在1 9 9 5年,基本上沿着海湾和河汊呈现线状分布形态,而到2 0 0 9年,随着养殖业的发展,围海养殖,线状的形态逐渐被条带状的形态所取代。

3.3 滨海湿地景观指数变化分析

3.3.1 斑块类型变化特点

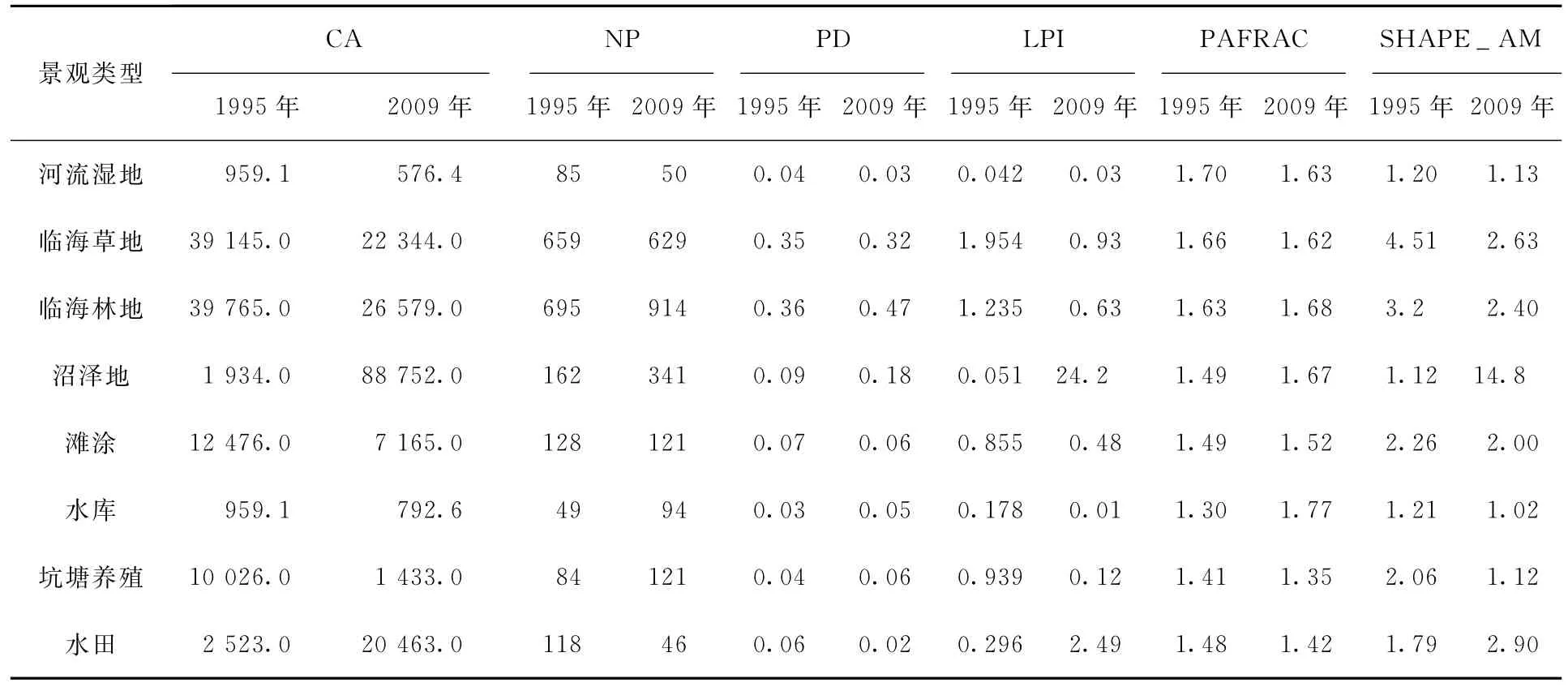

通过对滨海湿地景观指数计算得到表3中各景观类型在斑块类型水平上的变化分析。从表3中可以看出,自然湿地由于受人为因素干扰程度最大,景观斑块呈现高度破碎化,而且几何形状也日益简单化。在研究期内,自然湿地中沼泽地斑块个数从1 9 9 5年的1 6 2块上升到2 0 0 9年的3 4 1块,斑块密度从0.0 9上升到0.1 8,斑块分维指数从1.4 9上升到1.6 7,这表明天然沼泽地景观高度破碎化。由于人类不断的开发利用,研究区内天然沼泽地面积逐年减少;形状指数从1.1 2上升到1 4.8,斑块呈高度不规则,表明沼泽地受到人为最严重的破坏。临海林地斑块个数、斑块密度以及斑块分维指数呈增长变化,最大斑块指数从1.2 3 5下降为0.6 3,说明这段时期内临海林地景观破碎化程度较大,城镇建设使得小的斑块逐渐消失,被建设用地所占据。河流湿地、临海草地和滩涂各景观指数都有所下降。其中滩涂的斑块面积不断减少,1 4年间减少了53 1 1h m2,这是因为大面积的滩涂开发为养殖水面;河流湿地斑块个数减少最多为3 5块;临海草地斑块面积减少较多,从1 9 9 5年的3 91 4 5h m2降低到2 0 0 9年的2 23 4 4h m2。总之,自然湿地面积正在大幅度下降,湿地景观破碎化程度严重。

表3 瓦房店市1 9 9 5年和2 0 0 9年滨海湿地景观斑块类型水平指标

人工湿地中水田是唯一斑块个数减少的湿地景观类型。斑块个数从1 1 8块下降到4 6块,而相对应最大斑块指数却从0.2 9 6上升到了2.4 9,说明这段时期内人类对于水田的开发利用采用了大规模且统一的管理方式,不是小面积的、离散型分布的方式;水田景观逐渐趋向同一化。水库和坑塘养殖的斑块个数和斑块密度指数都增大,是由于在人为的影响下大面积的自然湿地转化为人工湿地。

表4 瓦房店市1 9 9 5年和2 0 0 9年滨海湿地景观水平指标

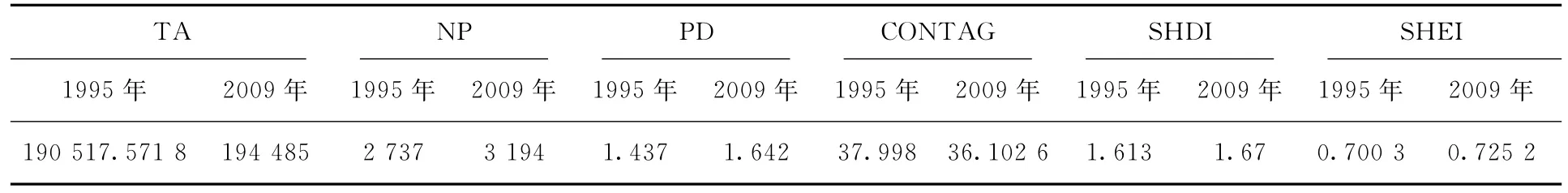

3.3.2 景观水平变化特点

随研究区总面积的增加,滨海景观斑块面积也增加,1 9 9 5—2 0 0 9年间增加了39 6 7.4 2 82h m2。从表4中可以看出,景观斑块个数、景观斑块密度增大,表明从1 9 9 5—2 0 0 9年之间人类对滨海湿地地活动影响程度大大增强,导致景观破坏化相当严重。一般来说,高蔓延度值说明景观中某种优势斑块类型形成良好的连接性,反之则表明景观是具有多种要素的密集格局,景观的破坏化程度较高。而表4中蔓延度值从3 7.9 9 8下降到3 6.1 0 26,表明研究区滨海湿地景观中斑块间的连接性降低,各种类型景观密集,景观破坏化程度高;1 4年间,研究区滨海湿地景观的香农多样性指数 (S HD I)和香农均度指数(S HE I)增加反映湿地景观内部异质性增加,优势度降低,说明湿地景观中没有明显的优势类型且斑块类型在景观中呈均匀分布,滨海湿地资源由集中分布变得更加分散,湿地退化程度加大。

4 结论

上述分析表明,不论是1 9 9 5年还是2 0 0 9年,自然湿地中占滨海湿地面积最多的是临海林地和临海草地,人工湿地在坑塘养殖占有最大面积。但是从1 9 9 5-2 0 0 9年,各湿地景观类型面积比例的变化明显。临海林地和临海草地面积比例大幅下降,下降率分别为7.4 7%和8.8 8%;坑塘养殖和水田面积比例增加,坑塘养殖面积比例从5.1 9%上升到1 0.5 6%,增加比较迅速;研究区中非湿地面积增加显著,增幅为1 1.4 6%;此外,自然湿地中沼泽地和滩涂面积缩减剧烈,在这段时期内沼泽地面积减少12 8 3.6 9h m2,滩涂面积减少54 8 3.4 1h m2。由此看出,人类活动干扰程度的加大,使得大量滨海湿地转化为非湿地,滨海湿地面积巨缩,退化严重。同时,城镇建设、滩涂围垦、填海造地等人类活动使湿地景观格局变化显著,湿地景观破坏化程度加剧,景观异质性增大,斑块之间连接性降低,景观分布更加分散,由面状、线状向簇状、散点状和条带状方向变化的趋势。

参考文献

[1] 白军红,欧阳华,杨志峰,等.湿地景观格局变化研究进展[J].地理科学进展,2 0 0 5,2 4(4):3 6-4 5.

[2] 张晓龙.中国滨海湿地退化[M].北京:海洋出版社,2 0 1 0.

[3] 崔丽娟,王义飞.中国的国际重要湿地[M].北京:中国林业出版社,2 0 0 8.

[4] 张华,苗苗,孙才志,等.辽宁省滨海湿地资源类型及景观格局分析[J].资源科学,2 0 0 7,2 9(3):1 3 9-1 4 6.

[5] 刘艳艳,吴大放,曾乐春,等.1 9 8 8-2 0 0 8年珠海市滨海湿地景观格局演变[J].热带地理,2 0 1 1,3 1 (2):1 9 9-2 0 4.

[6] 张华兵,刘红玉,郝敬锋,等.自然和人工管理驱动下盐城滨海湿地景观格局演变特征与空间差异[J].生态学报,2 0 1 2,3 2(1):1 0 1-1 1 0.

[7] 张绪良,张朝晖,徐宗军,等.胶州湾滨海湿地的景观格局变化及环境效应[J].地质论评,2 0 1 2,5 8 (1):1 9 0-2 0 0.

[8] 孟伟庆,李洪远,郝翠,等.近3 0年天津滨海新区湿地景观格局遥感监测分析[J].地球信息科学学报,2 0 1 0,1 2(3):4 3 6-4 4 3.

[9] 陆健健.中国滨海湿地的分类[J].环境导报, 1 9 9 6,1(1):1-2.

[1 0] 卫亚星,王莉雯,杨俊.基于遥感和地理信息系统的辽宁省滨海湿地研究[J].测绘与空间地理信息,2 0 1 0,3 3(3):1-3.

[1 1] 孙培立.辽宁省滨海湿地资源类型及时空演变的驱动力分析[D].沈阳:辽宁师范大学,2 0 0 7.

[1 2] 苗苗.辽宁省滨海湿地生态系统服务功能价值评估[D].沈阳:辽宁师范大学,2 0 0 8.

[1 3] 何桐,谢健,徐映雪,等.鸭绿江口滨海湿地景观格局动态演变分析[J].中山大学学报:自然科学版,2 0 0 9,4 8(2):1 1 3-1 1 8.

[1 4] 陈鹏.厦门滨海湿地景观格局变化研究[J].生态学报,2 0 0 5,2 4(4):3 5 9-3 6 3.

[1 5] 丁亮.辽宁省滨海湿地景观格局变化研究[D].沈阳:辽宁师范大学,2 0 0 8.

[1 6] 高义,苏风振,孙晓宇,等.珠江口滨海湿地景观格局变化分析[J].热带地理,2 0 1 0,3 0(3):2 1 5-2 2 6.

[1 7] 曹永强,梁凤国,杨俊.辽河流域滨海湿地分类和时空变化规律研究[J].人民长江,2 0 0 8,3 9(2 0): 1 8-2 0.

[1 8] 姜玲玲,熊德琪,张新宇,等.大连滨海湿地景观格局变化及其驱动机制[J].吉林大学学报:地球科学版,2 0 0 8,3 8(4):6 7 0-6 7 5.

[1 9] 李靖,王爱军,李团结.近2 0年珠江三角洲滨海湿地景观的变化特征[J].海洋科学进展,2 0 1 1,2 9 (2):1 7 0-1 7 8.

*基金项目:国家自然科学基金项目(4 1 2 7 1 4 2 1);教育部人文社会科学研究青年基金项目(1 0 Y J C Z H 1 5 6);辽宁省教育厅科学研究一般项目(L 2 0 1 0 2 2 6).