邱岳峰,你不该走得这么早

文/孙渝烽

邱岳峰离开我们已经有20多年了,可是他似乎并没有离去,他的声音常常出现在人们的耳边:在电视里,在电脑里,在MP3中,在公园,在大学校园里,在地铁,在公交车厢里,在旅游大巴中……经常能听到他的声音。那是英国贵族的声音,那是罗马小偷、纽约杀手、德国大独裁者的声音,那是日本坏医生堂塔的声音,那是《悲惨世界》中德纳迪埃的声音,那是《巴黎圣母院》中克罗德神父和《恶梦》中典狱长的声音……

邱岳峰用他那特有的嗓音,沙沙的,低沉有力,张弛自如,时而从容优雅、时而冷酷无情,时而卑微、时而高贵,用他那变化无穷的声音准确地紧贴在银幕上形形色色的人物面孔之中,用他声音的魅力把人们带入一种痴迷的境界。

对配音演员来说,配音只是一份工作,而他执着于这份工作,注入了自己的全部心血,因而有了一种境界,这种境界让他的艺术得到升华,到了一种让人们难以忘怀的地步。他给世人留下的念想很多,我只能从和他的接触中说说我心目中的老邱。

初识邱岳峰

1971年我从奉贤电影五七干校借到上海译制厂参加“内参片”配音工作。尽管我是上影演员剧团的演员,但译制配音我只是个新兵。译制厂老厂长陈叙一为了让我尽快熟悉工作,就让我跟他参加多部影片的全过程:从做对白配音剧本的初对开始一直到审看影片完成拷贝止。当时正好在赶译一部英国故事片《简爱》,作为“内参片”译制的,后来才在全国公映。搞完《简爱》的对白剧本,老厂长就把男女主角的配音名单定了下来,简爱由李梓配音,罗切斯特由邱岳峰配音。名单交给当时来领导上层建筑“革命”的工军宣队审批。让邱岳峰配主角立即遭到工宣队的异议:“一个监督劳动对象怎么能参加内参片,还配主角,这不行。”工宣队负责人马上找老厂长:“邱岳峰不可以参加配戏,你另外换人配。”陈叙一很干脆:“这个角色只有他合适,换不出别人。”工军宣队只好又开会商量。军宣队好像明智些:内参片是无产阶级司令部下达的任务,保证译制质量是前提。内参片交给上译厂译制,是因为看中了陈叙一这位译制片的权威,不听他的不行。就这样邱岳峰从木工车间的监督劳动中解放出来,参加配音工作。

当时我跟老邱(后来我一直这样称呼他,他叫我小孙)并不熟悉,听过他配过的好多电影,只知其名不知其人。他知道我是从演员剧团借来的,我们很友好地点点头。过两天进录音棚录音配戏,让我惊叹不已!他把罗切斯特配神了,连呼吸、喘气声都和人物贴切得天衣无缝。

第三天早上老邱进棚时手里捧着个大咖啡瓶(当茶杯用),我看杯子里有几片西洋参片。老厂长录音的实录班次排得很科学,他把整部戏打乱了,开始总先录一些过场戏,让演员摸准了角色才进入重场戏的录音,而把一些大喊大叫的戏放在最后录音,以防演员把嗓子先喊哑了,影响整部戏的配音。这种录戏方法很科学,当然导演是花些功夫,认真研究戏之后才能排出实录计划。后来我们当导演的都是这样做的,不像现在录戏都是按顺序从头录到底的。

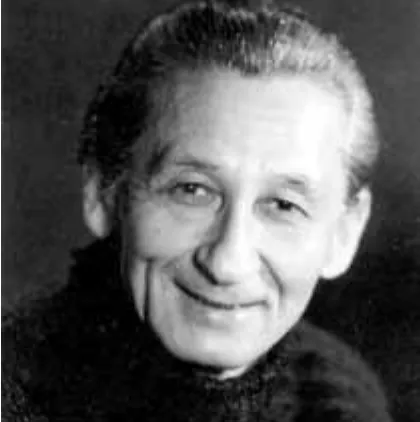

邱岳峰为电影《简爱》中的罗切斯特配音

上午录了罗切斯特和简爱的两场重场戏:“花园夜谈”以及影片最后那几场戏。下午录简爱离开庄园,罗切斯特醒来发现简爱出走了,他痛苦地哭喊着:“简爱,简爱……”这是一场撕心裂肺的感情戏。

老邱站在话筒前默默地看了两遍原片,对老厂长说:“来吧!”打了无声,他又对着画面轻轻地念了两遍。实录棚红灯亮了,正式录,老邱对着画面喊着:“简爱,简爱……”一直喊到简爱在马车上,简爱在牧师的怀抱里……回放一遍,我感到老邱配得很动情,语气跟画面上的罗切斯特很贴切,他从楼上奔下来那喘气声也配得很真切,可老厂长坐在那里什么也没说,抖着二郎腿。

老邱一看就明白了,说:“我再来一次。”这次喊得更动情,最后那个“简爱”声音都有点嘶哑了。回放再听,老厂长只说了一句:“还不够揪心。”

老邱说:“我明白了。”再录时老邱中途主动打断:“我口型不好。”

老厂长说:“再听两遍原声。”这既是为了让演员歇口气,更是让老邱重新找到人物的状态,老邱喝了一大口水,认真地看原片。

老厂长说:“实录。”

老邱一口气把这一大段戏拿了下来,我情不自禁地轻轻鼓起掌来,那撕心裂肺的喊声最终把简爱召回到桑菲尔德庄园,又回到罗切斯特身边。

老邱一身汗,嗓子也哑了。后来他告诉我:“这些年来难得遇上这样的好戏,我怕顶不下来才舍命买了点西洋参提提神。”

我对他的敬重油然而生。后来工作接触多了,我执导的很多影片,他都帮我出点子,在以后的日子里我们成了好朋友。

由于很喜爱《简爱》这部影片,当上海电台刘香兰同志来约我写这部影片的电影剪辑时,我一口答应了,我又重看了影片,并且又认真地读了这部名著,小说把人物的内心活动写得很生动。我决定用第一人称来写解说词,而且请李梓来配解说词,以简爱的内心独白把整部电影贯串起来。解说词和李梓的配音是全融为一个整体,十分自然、生动。这部电影的录音剪辑在电台播出后,反响非常好,当时我收到很多听众来信,说听电影比看还有味道,简爱和罗切斯特的内心活动通过解说词充分地表达出来了,还能欣赏到李梓、邱岳峰的配音魅力(尝到写电影剪辑的甜头,后来我为上海电台中央电台写过三四十部电影剪辑解说词)。难怪有位教授说:邱岳峰对罗切斯特的配音表达的情感比原片扮演者英国演员斯洛特还要丰富、细腻,更有魅力。这位教授把原版英语对白和配音版对照着认真地进行了比较。

至今我有幸保留了这部电影的剪辑录音,有时听电影给我带来莫大的艺术享受,使我更怀念老邱!

“棚里听你的”

搞“内参片”那几年实在是太繁忙了,我一直跟着老厂长学习译制导演工作,我还跟过孙道临、老卫(禹平)、苏秀、胡庆汉、杨成纯一块合作过。记得1973年6月,厂里让我独立导演美国故事片《紧急下潜》。这部影片由美国明星泰伦·宝华主演,描写二战期间美国潜艇和日本军国主义作战的故事。搞完对白剧本,我又查阅了二战期间的有关史料,特别是珍珠港事件以后的那段史料,对影片作了充分的准备。复对谈戏时,我恳切地对参加配戏的老演员们说:“我是一个新兵,大家都是有经验的前辈,在工作中,在实录时发现问题,请及时给我提出来,我们共同完成好这部电影的配音工作。”当时老邱、尚华、于鼎、老富(润生)却跟我说:“小孙,别有负担,你谈戏、对影片人物的分析都很好,在棚里大胆执行吧,我们听你的,真要有什么,鉴定补戏还可以补救。”我真是由衷地感谢大家对我的支持。

老邱在电影里配一个水手长,有一场戏,水手长心脏病复发了,一个一直关心他的黑人年轻水兵发现了,要报告舰长,让他上岸进医院治疗,水手长发脾气了,他绝对不愿意失去马上要参加战斗的机会。这场戏是展示水手长这个人物的亮点,当时我要求老邱发火的情绪再激烈一些。老邱说:“小孙,我看分寸可以了,你要不满意我再录一个。”再录一次,发火的情绪更加强了。我很满意。老邱悄悄地对我说:“鉴定时,我们连起来看看是否有点过了。”结果鉴定时一看,这段戏有点跳,出格了。老邱安慰我:“没什么,咱们再补一个。”

后来老邱跟我聊天说,任何人的情绪发泄都会有一个度,超过了度也就离开了这个特定的人物性格。我也坦白地跟他说:“现在一直强调塑造人物要高大全,小分队演出都要充满激情,这种思潮对我影响不浅。”这次教训很深刻。特别是我们搞译制片,如何正确地把握人物感情色彩和分寸十分重要,我们不能离开原片,要做到“还原”。实际上搞艺术的分寸感是衡量一个导演、演员艺术修养的重要标志。

上译厂的老同志都有一个好习惯,配戏前的准备工作做得很充分,到了棚里都十分认真配戏,从来没有人在棚里指手划脚。我和老邱合作过多次,他要发现什么问题,如念人名、台词的点送、情绪的把握,他都通过执行导演跟我轻轻地交换意见后,由我来执行。他说在实录现场不要干涉导演对整部影片的总体把握。译制厂的创作活动总是在互相尊重、互相探讨的气氛中进行的。当然在初对阶段编配音对白本时,那个争论是很激烈的,导演和翻译为推敲一个词,互不相让,争得面红耳赤的情况也常有发生。最后往往在复对时让演员们一起参加,最后把台词定下来。因为大家有一个共同的目标,让台词还原得更准确,更符合人物,更适合影片的风格。

一次夜谈

八十年代厂里实行值夜班制度,每天夜里派两个男职工睡在厂里值班,晚上还起来在厂里巡回检查一番,万一发生什么事情可以用电话和派出所联系。那天又轮到演员组,我约老邱跟我一块儿值班,他二话没说:“好的。”下班后我把在襄阳小学念书的女儿送回家,等我赶到厂里时,老邱已先到了,他烧了一壶水,沏了两杯茶,在演员室有阳台那一间铺上席子,把我们俩睡觉的一切都准备好了。他做事总是很细心,想得很周全,干什么事情都井井有条。在老译制厂(万航渡路)时,我去过他劳动的木工车间,一间狭长木工间他也安排得井井有条。我也去过他家,才十七平方,他们夫妻俩带着三个孩子,拥挤是可想而知的,可安排得整整齐齐、干干净净。孩子们睡在他亲手搭的阁楼上,他还种了一棵一米多高的橡皮树,很醒目。

那天夜里,我们喝着茶,什么都聊。我为什么约老邱值班,就是想和他聊聊天,问个事儿。

“老邱,咱们也算是老朋友了,恕我直言,最近对你有些传言,说你拍了电影《珊瑚岛上的死光》,又导演了《白衣少女》,社会影响大了,有点翘尾巴了。”

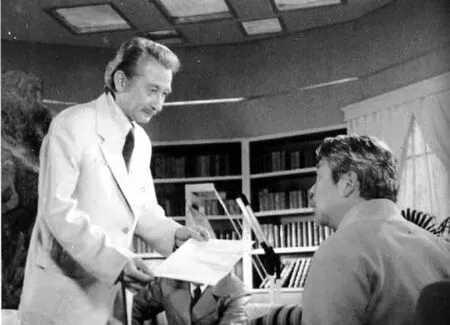

《珊瑚岛上的死光》中饰演布莱歇斯

“小孙,你来译制厂也快十年了,我是那种翘尾巴的人吗?几十年来我是夹紧尾巴做人还来不及。最近记者采访我是多了一些,我说话也可能多了些,几十年没有说过这么多话,可能给人造成翘尾巴的感觉,你这提醒很重要。”

从夹紧尾巴做人我们说开了。我说我出身也不好,父亲是国民党军需官,我也是一直夹紧尾巴做人的。老邱喝了口茶,十分感慨地说:“我的历史问题一直是块心病,也连累了三个孩子。这么多年,我一直认认真真改造,我拥护党,拥护社会主义,做个勤勤恳恳的好人,‘文化大革命’结束了,对我总该有个结论了吧!”

老邱问及我父亲的事情。我告诉他,我父亲是个被命运捉弄的人,他是黄埔军校计政培训班毕业的,毕业后在南京侍卫大队供职,抗战期间去了重庆,我1940年生在重庆。1941年父亲从重庆调陕西西北军需局工作,担任军需被服厂厂长。1948年脱离国民党部队,带着我们兄弟几个返回南方,定居在杭州。小外公钟伟生是西北军需局少将督察,1948年底他来南方劝我父亲跟他去台湾,父亲婉言拒绝了。父亲说:“我现在开个小杂货铺,有点积蓄把孩子拉扯大就行了,哪儿也不去了。”1949年初父亲西北军需局上司汪局长(维恒)伯伯,还有张(兴国)伯伯从上海打电报给我父亲,让他马上来上海参加解放后的接收工作(我父亲是搞经济的专门人才),由于交通已中断无法成行。1950年5月,迎来杭州解放,不久他被指定参加当时谭震林为校长的“浙江革命干部学校”,在灵隐寺培训半年,结业后分配在浙江土产公司,任土产收购大队长(供给制干部),在浙江金华、义乌一带收购土特产,为恢复国民经济作贡献。没想到1952年在镇反运动中被定为历史反革命,他在当地是国民党军官中军阶最高的(上校),劳动改造三年。他如果去台湾,现在返回大陆可以成为爱国人士,他要能来上海参加上海解放的接收工作,就和汪伯伯、张伯伯一样成为离休干部(汪伯伯解放后任上海房地产管理局局长,张伯伯是烟酒糖专卖公司经理)。

我问老邱:“你相信命运吗,我认为我父亲是一个被命运捉弄的人。”

他的回答我至今还记忆犹新:“命运,这怎么说呢,很多事情最后无法解释了,往往用‘命运’两个字来解脱!我一直想不通,解放后,镇反、肃反运动、反右斗争直至‘文化大革命’,反党反社会主义的坏人肯定有,问题是真有那么多坏人吗?”

这种事我们俩扯不清,就又扯到艺术上来了,我问老邱配了那么多人物:《简爱》中的罗切斯特,卓别林的《凡尔杜先生》,《大独裁者》中的希特勒……你是如何把握这些人物的。

“小孙,我认为搞艺术有两个字很重要——‘感觉’。人有共性,也有差异,也许我看了些书,接触的影片也比较多,很多人物一出现,我就能比较快地找到这个人物的感觉。有了这个感觉,我再深入进去挖掘这个人物的个性特点,把握人物特有的感情色彩、语言节奏,他和周围人物关系之间的分寸,很自然地你就会融入这个人物。我配戏首先是找到这种感觉,如果感觉没有找对,我肯定会配砸,外人也许看不出来,可我心里明白。”

我们又聊到读书。老邱说:“说实在的,要在译制厂干,就得读书,而且要看得杂一些。因为我们接触的人物三教九流都有,上至总统,下至流氓,五花八门、应有尽有,有些生活你是无法去体验的,只有间接从书本上获得。咱们老陈就是一个杂家,他生活阅历也丰富,看的影片多,外语又好,所以什么样的戏都能把握。小孙,你有个好处爱看书,也爱想问题,还动动笔,这对搞片子有好处。我们演员组有好几位都有这个优点,老卫、苏秀、尚华、小伍(经纬)都爱看书。”

最后他十分感慨地说:“如果我有个书房,就太美了,真的,我心里很内疚,到现在孩子还睡在阁楼上,五口人十七平方。”

我告诉他书房梦我也做过,1962年还在电影学校念书,有一次去延庆路看傅惠珍老师,见她爱人刘厚生先生正在书房里写东西,书房并不大,书可真不少。我当时想这辈子要奋斗个书房该多好,有个自己的小天地。后来参加电影《秋瑾》拍戏,幸会于是之老师,他给我留下两件墨宝“笔墨有情”、“不容易”,我要有个书房一定取名“不易斋”,我们两人都陷入遐想之中了……

当时我一直想问他一个问题,可一晚上都没有启口,不知该怎么说好,憋到第二天早上我非问不可了。

“老邱,我听说谣传你跟××有不正当关系,我憋了一晚上没有问,你得跟我说实话。”

“小孙,你想想我都这把年纪了,文艺界这种事情最能伤人了,我能干这种事吗?相信老哥还没有糊涂到这种地步。”

他那认真、严肃的神情,我相信他说的这一切是真实的。

老邱,你不该走得这么早

没想到那次夜谈不久,一个星期一的早上,我一进厂门就听到老邱的噩耗,整个厂里的气氛十分凝重,这事情来得太突然了,谁都不愿意多说一句话。

压在他心头的政历问题,我一直没有闹清楚是怎么回事,后来苏秀告诉我,当年有人检举老邱曾参与国民党军队抓过人。他无法面对这“与人民为敌”的处境,他在交代中曾多次写过没脸见人,想一走了之,没想到这被认作是对抗运动的表现,戴上“历史反革命”的帽子。1980年春,老邱的同案犯平反了,可他的事情没有结论。几十年压在心头的这块心病终于爆发了。

由于他是自杀,厂里不能出面开追悼会,只能由我们演员组为他开追悼会。全组都忙于这件事,由黄毛(老邱大儿子的小名)通知亲朋好友,我们向老邱生前合作过的单位、上影演员剧团、美术电影制片厂的朋友们发了通知。

追悼会那天,我们几个早早去龙华布置大厅的灵堂,没想到很多电影观众、影迷们早已自发来到灵堂,到处挂满了他们为老邱写的挽联。我们演员组同仁们为他扎了纸花做了一个大花圈,放在大厅正中央。我在签到处负责签到,开始我准备了一大盒五百朵纸花,一下子就发完了,又赶紧去买了一大盒,开追悼会前也发完了,后来的人就没有纸花佩戴了。

老邱的好友、演员剧团韩非在追悼会上致了悼词。人们有序地向遗体告别,我站在老邱遗体前,心里反反复复是这句话:“老邱,你不该走得这么早!咱们奋斗的书房还没有实现呢!”

那天我回家很晚了,妻子问我追悼会开得怎样,我说在“文化大革命”中我参加过多次追悼会,这次人最多,很多影迷都是自发而来的,他们怀念老邱为他们留下那么多珍贵的译制影片,留下令人入迷的声音。

我妻子说:老邱真不该走。当时要有人在旁边劝一劝,开导一下,也许就不会走绝路了。

我说,我能理解老邱,他心里太苦了,奋斗了三十多年,夫妻俩带着三个孩子,还住在十七平方米一间屋子里,三个孩子都长大了,还睡在自己搭的阁楼里,他的住房还没有我们的大,我们至少有一室半20平方米,两个孩子都有自己的床。

老邱心里太苦,在那阶级斗争为纲的岁月里,每当运动一来,他妻子带着孩子常常在襄阳路45路公交车站等他回家,那提心吊胆的日子,一直让老邱感到自己愧对妻子和三个孩子。是的,那艰苦的岁月都挺过来了,可如今政治上还没有结论,孩子们都已长大,他又如何面对呢?他无法看淡这块心病啊!

老邱的死,很自然地又让我想起自己的父亲。在旧社会为了生计,无法挑选自己的工作,解放后也被戴上“历史反革命”的帽子,“文化大革命”中在老家萧山农村,三次被扫地出门,大会小会批斗、戴高帽子游街,他也想过要喝敌敌畏,我母亲很坚强,她说:“干吗死?好人凭什么要死。”父亲说:“我心里苦啊,我连累了你们。”母亲对他说:“孩子们永远不会怪你的,会有出头的日子的。”这才打消了父亲寻短见的念头。但生活的折磨还是让他过早地离开了我们。

作者与赵慎之、邱岳峰子女在悼念邱岳峰的活动上

我一直有这样一个想法:做父母的不一定要给儿女留下什么遗产,但一定要留下一些话,一些言传身教,让儿女有一个榜样。我的父母很清贫,没给我们留下什么,但留下做人的道理。父亲说:“做人要以诚待人,以礼待人,以善待人;治家要教育治家,励志治家,勤俭治家。”“在生活处事中要多栽花少栽刺。”母亲说:“做人要坚强,不就是吃点苦耐点劳吗?”“穷要穷得有志气,穷要穷得有骨气。”几十年的生活经历,除了牢记父母的教诲,我对儿女们还加上一条:做人害人之心切不可有,防人之心切不可无。

老邱的大儿子黄毛(邱必昌)告诉我,他父亲也给他留下很多做人的道理。当他想当演员时,父亲对他说:“你想当演员我并不反对,可你知道吧,干这一行,要干就要干出名堂,干得最好。但你不一定能干得好,因为你脑子里缺那根‘弦儿’。”父亲还告诫过他:“你要踏入社会了,跟上学时完全不一样,会遇到很多事,更会遇到很多困难,但千万记住,没有过不去的河,不管遇到什么难处,咬咬牙一定能挺过去。”

邱必昌一直保留着父亲给他的一封信。这是他有机会去东北参加上影厂《傲蕾·一兰》电影的拍摄。老邱在信中告诫儿子:“……这是一次难得的学习生活的机会,不好好利用,嘻嘻哈哈地就混过去了,对一个人有限的生命来说,未免可惜,而且是追悔莫及的事,望你能好生体会……注意身体,不要无谓地嬉笑荒废了光阴,多做些有益的事,随着时代进步,社会向你索取的标准就愈多,不努力就会被淘汰!爸爸 78·6·6”。

这封信邱必昌读过多次,他读出了做父亲对孩子的期望,更读出了父亲对孩子们的爱。

老邱为孩子们留下一个“标杆”,并且让孩子们知道自己曾经努力过,真诚地生活过。

老邱,说真的,你不该走得这么早。你要活着,儿女们会听到你更多的教诲,懂得更多的做人道理,你会以温暖的手扶着他们成长;你要活着,还能为广大观众留下更多的译制影片,人们爱听你那富有魅力的沙沙声音;你要活着,我们一定可以在你的书斋里海阔天空地聊个痛快,你可以来我的“不易斋”,咱们泡上清茶,煮上咖啡接着聊你对艺术创作的想法;你要活着,你会和我们一起做“中国梦”……