安徽琴书起源初探

黄红纲

琴书,是我国传统民间音乐说唱艺术的代表,因采用扬琴为主要伴奏乐器而得名。扬琴原是流传于波斯、阿拉伯一带的乐器,约在明末传入我国。最初扬琴在广州一带流行,后经扬州流传至全国。扬琴在中国化的过程中,一直广泛运用于民族器乐演奏及曲艺、戏曲的伴奏。采用扬琴为主要伴奏乐器并以之命名的琴书类曲种,在我国流布的地域较广,东南西北各地均有。如北京琴书、山西翼城琴书、山东琴书、江苏徐州琴书、安徽琴书(又称淮北琴书、泗州琴书)、吉林琴书、河南洛阳琴书以及湖北恩施扬琴等近二十个曲种。其中山东琴书、徐州琴书成为国家级非物质文化遗产。安徽琴书是省级非物质文化遗产,它流行于安徽省淮河两岸,是我国琴书艺术重要代表之一。关于安徽琴书的研究,尤其是它的起源,没有系统的理论可以借鉴,而起源问题的研究又是一个不能回避的问题,因此笔者对以下三种说法进行了梳理、研究,试图以此探求安徽琴书的起源。

一、起源于扬州清曲说

何昌林的《扬州扬琴扬调——琴书考源》中指出,琴书源出于扬州清曲,隶属于牌子曲的扬州清曲实际上是我国最早的一种琴书形式。[1]扬州清曲起源于元代、形成于明代,盛行于清代。元代的夏庭芝《青楼集》中记载了擅长此艺的演员“李芝仪,维扬名妓也,工小唱,尤善慢词。”[2]元代的扬州清曲还没有成为独立的曲种,只是“小唱”。明代俗曲流行时,扬州清曲才应运而生,它实际上是明代俗曲与扬州当地民歌小调相结合的产物,用扬州方言演唱。“清康、雍、乾三朝,明代兴起的俗曲在扬州一地与当时江南流行的民歌、俗曲相结合得到了充分发展,以扬州为中心沿运河向北,沿长江向西流遍大江南北,形成了今天称之为‘明清俗曲’的一大类别。这些流传到各地的小曲又与流入地的民歌小调相结合,形成了各具特色的今人称作曲牌体的曲种,如丝弦、清音、文场、曲子等等。其中以扬州清曲为此声腔系统之冠。”[3]也就是说,扬州清曲是明清俗曲的典型代表。扬州位于长江、大运河的交汇处,特殊的地理位置使明代俗曲在扬州盛极一时。由于南粮北调的漕运业与盐业,清初扬州形成了前所未有的商业繁荣,扬州清曲沿长江、淮河、黄河及大运河所构成的商业网与运输网向四面八方传播。因此以扬州清曲为代表的明清俗曲有可能沿着运河北上,或与流入地的民歌小调相结合,形成了各具特色的曲种;或对流入地的原有曲种产生重要的影响。安徽琴书形成的时间是清朝中后期,晚于扬州清曲,在时间上安徽琴书源于扬州清曲的推测是能够成立的。而且安徽琴书音乐中有许多扬州清曲的常见曲牌,如 《银丝扣》《鲜花调》《下河调》(扬州清曲中的《网调》)等。因此,何昌林的的观点应该是有一定的历史依据的。但是,考察安徽琴书的伴奏乐器,何昌林的的观点似乎又有些牵强。“扬州清曲最迟在十八世纪初出现了以扬琴作为主要伴奏乐器的演唱形式,这就标志着我国琴书艺术的产生。”[4]扬州清曲最初常用的伴奏乐器不是扬琴,而是琵琶、弦子、月琴、檀板。清乾隆时期,李斗所著《扬州画舫录》一书中有“小唱(即扬州清曲)以琵琶、弦子、月琴、檀板合动而歌。”的描写。“嘉庆年间,林苏门《续扬州竹枝词》记有‘成群三五少年郎,抱得扬琴只一床。但借闲游寻夜乐,声声网调唱吾乡。’从记载中可知,此时扬州清曲的伴奏乐器又增加了扬琴,且‘网调’依然流行。”[5]山东、江苏、安徽等地的琴书,扬琴、坠胡是主要的伴奏乐器,如果说安徽等地的琴书源于扬州清曲,那么它应该是扬州清曲增加了扬琴做伴奏乐器以后,但嘉庆年间漕运改道、盐业改政,扬州已失去了往日的繁荣。到道光年间,太平天国起义、定都南京。扬州清曲也一度没了光彩。那么这时扬州清曲的影响范围还会如清初那么广吗?再者,据《中国戏曲志·山东卷》记载,山东琴书在清代中叶就已经形成了。说明扬琴作为伴奏乐器,在传入扬州之前就已经传入其它地域。那么,安徽琴书源于扬州清曲的说法,就有了不确定的因素。

二、起源于凤阳歌说

笔者就安徽琴书的起源访问了刘培枫老师(安徽灵璧琴书传承人之一),他说:“安徽琴书的基本曲调是四句腔,四句一反复,起承转合,很有规律。这种形式来源于凤阳歌。”

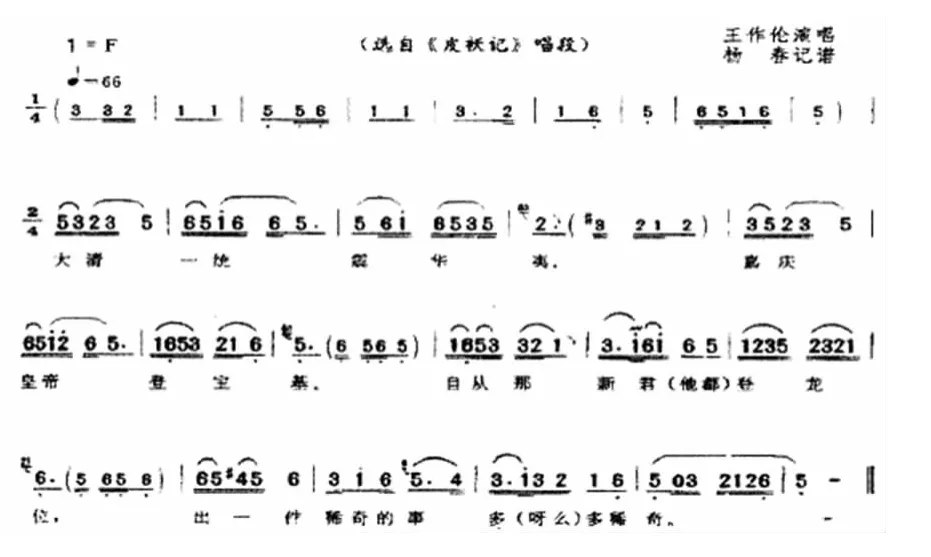

凤阳歌出自安徽凤阳。凤阳歌最早的形式是秧歌。根据《帝乡纪略》记载,凤阳府泗州一带有唱秧歌的习俗“插秧之时,远乡男女,击壤互歌,颇为混浴。”自宋代黄河夺淮以来,淮河流域水患无穷,凤阳人不得不打着花鼓、唱着凤阳歌外出乞讨流浪。明朝万历年间,周朝俊编写的刻本《红梅记》中《调婢》一出就有凤阳人打花鼓的唱词:“紧打鼓儿慢筛锣,听我唱个动情歌,唱得不好休要赏,唱得好时赏钱多。”乾隆年间《缀白裘》的花鼓戏文中是这样唱的:“说凤阳,道凤阳,凤阳原是好地方,自从出了朱皇帝,十年倒有九年荒。大户人家卖田地,小户人家卖儿郎,惟有我家没有得卖,肩背锣鼓走街坊 (打锣鼓介)”。李声振的《百戏竹枝词》中的[打花鼓]曰:“打花鼓,凤阳妇人多工者,又名《秧歌》,盖农人赛会之戏。其曲有《好一朵鲜花》套数。”《百戏竹枝词》中解释[十不闲]又说:“《十不闲》,凤阳妇人歌也。”[6]《百戏竹枝词》中说到的《凤阳歌》,又出现了《十不闲》和《鲜花调》。可见,《凤阳歌》应该是安徽凤阳地区民歌的总称。“即凤阳地区流行的《凤阳花鼓》《王三姐赶集》《送郎》《十杯酒》《五更调》《叠断桥》《要饭歌》《十条手巾》《采桑》《秧歌调》《打连厢》等均属凤阳歌范畴”。[7]历史上的凤阳,管辖范围最广的是明朝洪武七年(1347年),朱元璋划定的凤阳府。它包括亳州、颍州、太和、颍上、霍丘、寿州、怀远、蒙城、宿州、灵壁、天长、盱眙、泗州、虹县、五河、定远、凤阳和临淮等18个州县。因此,凤阳民歌曲目之丰富可想而知。再加上这些凤阳民歌曲调优美、板式规整、语言朴素,很容易对其它艺术的音乐创作产生影响。“‘凤阳歌’在曲艺音乐中传播的情况也多达十多个曲种,如:安徽琴书、山东琴书、徐州琴书、河南大调曲子、陕西曲子、榆林小曲、四川清音、湖北小曲、莲花落、十不闲等等。”[8][凤阳歌]、[叠断桥]、[鲜花调]、[五更调](闹五更)等是安徽琴书音乐中常见的曲牌。凤阳歌被琴书音乐吸收后,曲牌名称虽然保留了原来民歌的名字,但内容发生了一些改变。比较凤阳歌“宫调式秧歌调”(见谱例1)和徵调式凤阳歌(见谱例2),可以发现:原来歌谣体的歌唱形式逐渐演变成琴书的说唱形式;四句体的形式依然保持,并演变为四句一反复;四句的的落音,由凤阳歌宫调式秧歌调的徵、宫、商、宫,变成了徵调式凤阳歌的商、徵、羽、徵;旋律的线条已经和语言紧密结合,如谱例2中的落音字:夷、基、位、奇,前三个落音字分别用装饰音的修饰,使字音符合了皖北方言的读音;“奇”字则通过拖腔完成了字与音乐的完美结合——依字行腔、腔随字行,完全遵循说唱艺术的语言特点。

谱例1

因此,得出这样的推论:凤阳歌是凤阳民歌的总称。安徽琴书在产生发展的过程中,不断吸取凤阳歌等民歌、小调的音乐元素。如将凤阳歌根据说唱音乐的特点,改变运用为琴书曲牌,丰富了安徽琴书的旋律、板式、唱腔等。可见,凤阳歌是安徽琴书形成发展过程中不可缺少的音乐源泉。

谱例2

三、起源于山东琴书说

安徽和山东是紧密相连的两个省,安徽省的北部紧邻山东省的西南部。山东西南部的菏泽是山东南路琴书的发源地。《山东曲艺史》记载,“山东地区的俗曲小唱,清代初叶,明显表现出明代小唱盛行的延续性,并有突出的发展。其分布情况是以贯穿山东南北的大运河为经,东西两翼为纬,得到广泛流布发展。东面一翼,顺治康熙时期形成了一种新的说唱艺术形式——俚曲;西面一翼,则以曹州的曹县、菏泽、郓城为重点,产生了新曲种‘小曲子’后来演变为‘唱扬琴’,成为山东琴书的前身。”[9]

有学者认为有记载的山东琴书历史可以追述到雍正十三年,“‘雍正十三年(1735),琴筝清曲已有头辈师爷王尚田,善通琴书画,闻名东平湖 ’的说法。这则史料也成为了有关山东琴书最早的记录,从雍正十三年算起至今,山东琴书将近有三百年的历史了。”[10]

而安徽琴书的历史,在《中国曲艺音乐集成 安徽卷(上)》中,有这样的描述:“光绪二十六年(1900年),泗州长沟集周庄人张世銮从艺于山东郯城琴书艺人季永杰门下,学成后回乡演唱并授徒传艺,使琴书流传淮北各地,时称‘泗州琴书’。宣统二年(1910年),山东郓城琴书艺人于振林,举家落户萧县黄口,在演唱的同时也授徒传艺。萧县境内的琴书演唱以这一支最为活跃。”[11]因此,无论从时间上还是地理位置上,安徽琴书和山东琴书的渊源关系存在着必然性。那么,是否安徽琴书直接起源于山东琴书呢?

为此,笔者走访了安徽琴书流传历史较悠久的两个县:泗州县、灵璧县,并采访了两位安徽琴书传人。

根据泗州县文化局提供的资料记载:泗州琴书,在皖北又称东路琴书。当地俗称“唱扬琴”、“唱坠子”。究其源,一说是道情结合当地音乐而成,约两百年的历史。一说是山东琴书南传并吸收当地民间乐曲而成。两种说法皆有一定道理,但非定论。清末民初,琴书艺人张世銮、陆成修分别师从山东琴书艺人季永杰、湖北艺人陈开江,但他们都不为师传所囿,均大量的吸收当地及淮海、洪泽湖、扬州等地的民间曲调,丰富自己的唱腔,并形成了“柴门”、“儒门”两大流派。[12]

灵璧县文化局提供的资料则这样记载:琴书在灵璧又叫丝弦或扬琴。最早流行于泗州府地区(包括今天的安徽省泗县、五河、固镇一带及江苏省的泗洪等县)。清光绪初年,河南人蔡本德幼年到山东学唱琴书,后来带着自己的徒弟李应兰到泗州地区,即泗县、灵璧、睢宁一带,长期居住,以演唱琴书为生。在演出的过程中,他不断吸取地方民间小调、民歌、花鼓戏、泗州戏等音乐元素,形成具有鲜明地方特色的琴书风格。为传承琴书艺术,蔡本德广收门徒。资料中详实的记录了,琴书艺人张世銮为琴书发展流传悉心传授技艺、培养琴书传人的故事。[13]

安徽灵璧琴书著名传承人高小眼(原名高成富)告诉笔者,他的师傅是安徽琴书艺人鲁帮勇,师傅曾说,他们这一派的唱腔属于“柴门”。“柴门”和“儒门”是安徽琴书的两大派别。“柴门”风格粗犷豪放,擅长长篇的琴书说唱;“儒门”风格细腻委婉,擅长中短篇的琴书唱段。“柴门”受南路山东琴书影响较大,“儒门”则受扬州清曲的影响较大。

安徽琴书传承人之一、原滁州市歌舞团二级演员刘培枫,多年来一直从事琴书演唱、创作和研究工作。他说:“在一百多年前,山东广饶县北部一带的农民,为了生活四处逃荒要饭。他们中有不少人,随身携带坠琴、节子板等乐器,以唱琴书小段或随口编的故事赚钱生活。为了丰富自己曲调,广饶县东寨村的张兰田、张志田兄弟俩,曾去凤阳拜师学艺。”

从采访获得的信息和史料记载比照分析,我们可以发现,山东琴书在形成之前已经有了相对稳定的音乐形态,如琴筝清曲、小曲子等。而且,清朝末年,随着职业化琴书艺人的出现,山东琴书音乐不断完善、说唱技艺日渐成熟,使它有实力对周边地域的琴书艺术的形成产生积极的影响。因此,安徽琴书起源于山东琴书的说法有合理性。

我国的说唱艺术经历了:萌芽——生成——发展——变化——再发展的曲折历程。综合以上三类有关安徽琴书的起源研究,我们认为“说唱的萌芽状态,同其它艺术一样,最初都是从宽泛的初级艺术氛围中逐渐产生的。”[14]也就是说,在安徽琴书形成之前,一切安徽民间的、以及外来的音乐形态都是滋生安徽琴书的土壤。当明代俗曲、扬州清曲流入安徽,并与安徽民间音乐相结合,并且借鉴山东琴书的较为成熟表演形式、演唱技艺等。安徽琴书于是就走出宽泛的初级艺术氛围开始了它的生成和发展。

[1] 冯光钰,李明正,周来达.曲艺音乐[M].北京:人民音乐出版社,2009(3):18.

[2] [元]夏庭芝.青楼集[A].续修四库全书 (第1758册)[C].上海:上海古籍出版社,2002.

[3] 蔡源莉,吴文科.中国曲艺史[M].北京:北京文化艺术出版社,1988:141.

[4] 何昌林.春调腔系中的吕剧四平与二板[J].齐鲁乐苑,1983,(3).

[5] 蔡源莉.中国说唱[M].苏州:古吴轩出版社,2010,8:103.

[6] 张仲樵.江苏曲艺音乐的诸宫调套数及曲牌[M].南京:江苏省文化艺术研究所等编印,1986:13.

[7] 冯光钰.中国同宗民歌[M].北京:中国文联出版公司,1998:171.

[8] 许国红.凤阳歌的传播与分布[J].交响——西安音乐学院学报,2001,(6).

[9] 张军,郭学东.山东曲艺史[M].山东:山东文艺出版社,1997:43-44.

[10] 刘 强,王艳丽.山东琴书兴衰变迁之社会根源研究分析[J].电影评介,2010,(22).

[11] 全国编辑委员会.中国曲艺音乐集成 安徽卷(上)[M].北京:人民音乐出版社,1997:136.

[12] 泗州县文化局为泗州琴书申报第三批国家级非物质文化遗产名录的请示[Z].

[13] 灵璧县文化局为灵璧琴书申报第三批国家级非物质文化遗产名录的请示[Z].

[14] 栾桂娟.中国曲艺与曲艺音乐[M].北京:人民音乐出版社1998,3:3.