电动汽车无线充电技术

李 斌 ,刘 畅 ,陈企楚 ,林晶怡 ,邓小元

(1.中国电力科学研究院,北京 100192;2.国电南瑞科技股份有限公司,江苏 南京 210003)

低碳经济核心是新能源技术与节能减排技术的应用,电动汽车能够较好地解决机动车排放污染与能源短缺问题,是我国战略性新兴产业。作为电动汽车大规模推广应用的重要前提和基础,电动汽车充换电设施建设引起了各方广泛关注。新能源产业的发展,尤其纯电动汽车的快速增长,必然会对电动汽车的充电方式多样化和方便性提出更高的要求[1]。无线充电技术作为一项新兴技术,目前商业化运作主要应用于手机、电脑、随身听等小功率设备的充电上,在电动汽车领域目前还是一个全新的概念[2]。随着无线充电技术的成熟,电动汽车将是无线充电设备最具潜力的市场。从无线充电技术的分类入手,分析了无线充电技术在电动汽车上的应用工作原理,并介绍了国内外电动汽车无线充电技术的应用研究情况,同时对电动汽车无线充电技术的应用进行了深入思考,提出了一些建议,以利于该项技术的实用化和产业化应用。

1 无线充电技术

无线充电技术引源于无线电力输送技术。无线电力传输也称无线能量传输或无线功率传输,主要通过电磁感应、电磁共振、射频、微波、激光等方式实现非接触式的电力传输。根据在空间实现无线电力传输供电距离的不同,可以把无线电力传输形式分为短程、中程和远程传输三大类[3]。

(1)短程传输。通过电磁感应电力传输(ICPT)技术来实现,一般适用于小型便携式电子设备供电。ICPT主要以磁场为媒介,利用变压器耦合,通过初级和次级线圈感应产生电流,电磁场可以穿透一切非金属的物体,电能可以隔着很多非金属材料进行传输,从而将能量从传输端转移到接收端,实现无电气连接的电能传输。电磁感应传输功率大,能达几百千瓦,但电磁感应原理的应用受制于过短的供电端和受电端距离,传输距离上限是10 cm左右。

(2)中程传输。通过电磁耦合共振电力传输(ERPT)技术或射频电力传输(RFPT)技术实现,中程传输可为手机、MP3等仪器提供无线电力传输。ERPT技术主要是利用接收天线固有频率与发射场电磁频率相一致时引起电磁共振,发生强电磁耦合的工作原理,通过非辐射磁场实现电能的高效传输。电磁共振型与电磁感应型相比,采用的磁场要弱得多,传输功率可达几千瓦,能实现更长距离的传输,传输距离可达3~4 m。RFPT主要通过功率放大器发射射频信号,通过检波、高频整流后得到直流电,供负载使用。RFPT距离较远,能达10 m,但传输功率很小,为几毫瓦至百毫瓦。

(3)远程传输。通过微波电力传输(MPT)技术或激光电力传输(LPT)技术来实现。远程传输对于太空科技领域如人造卫星、航天器之间的能量传输以及新能源开发利用等有重要的战略意义。MPT是将电能转化为微波,让微波经自由空间传送到目标位置,再经整流,转化成直流电能,提供给负载。微波电能传输适合应用于大范围、长距离且不易受环境影响的电能传输,如空间太阳能电站等。LPT是利用激光可以携带大量的能量,用较小的发射功率实现较远距离的电能传输。激光方向性强、能量集中,不存在干扰通信卫星的风险,但障碍物会影响激光与接收装置之间的能量交换,射束能量在传输途中会部分丧失。

2 无线充电技术在电动汽车上的应用

无线充电技术在电动汽车上的应用,是通过埋设于地表的一次线圈与固定于车辆底盘的二次线圈的电磁耦合来传输电能,对动力电池进行充电,具有安全环保、全自动、免维护等一系列优点。目前常用的3种无线充电技术中,因为ICPT和ERPT在中等距离的传输效率较高,更适合于电动汽车充电[4]。特别是东南大学采用的电磁耦合共振式ERPT技术,已能将无线传输的距离增加到50 cm左右,也是国内唯一实现0.5 m以上千瓦级无线电能传输的研究成果[5]。

2.1 无线充电技术工作原理

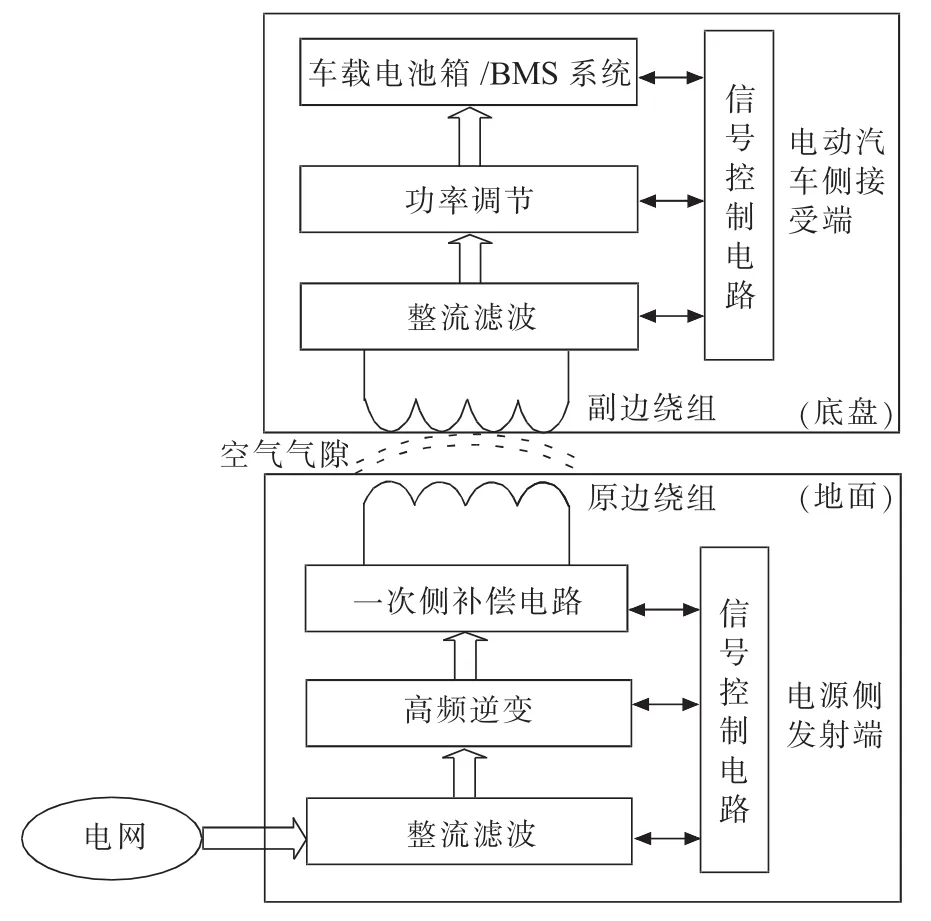

2.1.1 ICPT工作原理

ICPT是以耦合的电磁场为媒介实现电能传递,对于电动汽车用ICPT,是将变压器原、副边绕组分置于车外地面上和车内底盘上,通过高频磁场的耦合传输电能。该系统主要由电源侧发射端、无接触变压器和电动汽车侧接收端组成。其原理如图1所示。

图1 电动汽车ICPT系统原理

电源侧发射端电源从电网获取电能后经过整流滤波获得直流电,进入逆变器中进行高频逆变,产生的高频交变电流在信号控制电路的控制下经过一次侧补偿电路后注入原边绕组,在临近空间产生高频交变磁通;位于汽车底盘的副边绕组在靠近原边绕组空间通过感应耦合高频交变磁通获取感应电动势,同时在信号控制电路的控制下经过整流滤波以及功率调节,从而实现为车载电池提供电能。此系统本质上相当于变压器的疏松耦合系统,其一次侧、二次侧之间通过电磁感应实现电能传输,因气隙导致的耦合系数的降低可以由提高一次侧输入电源的频率加以补偿。

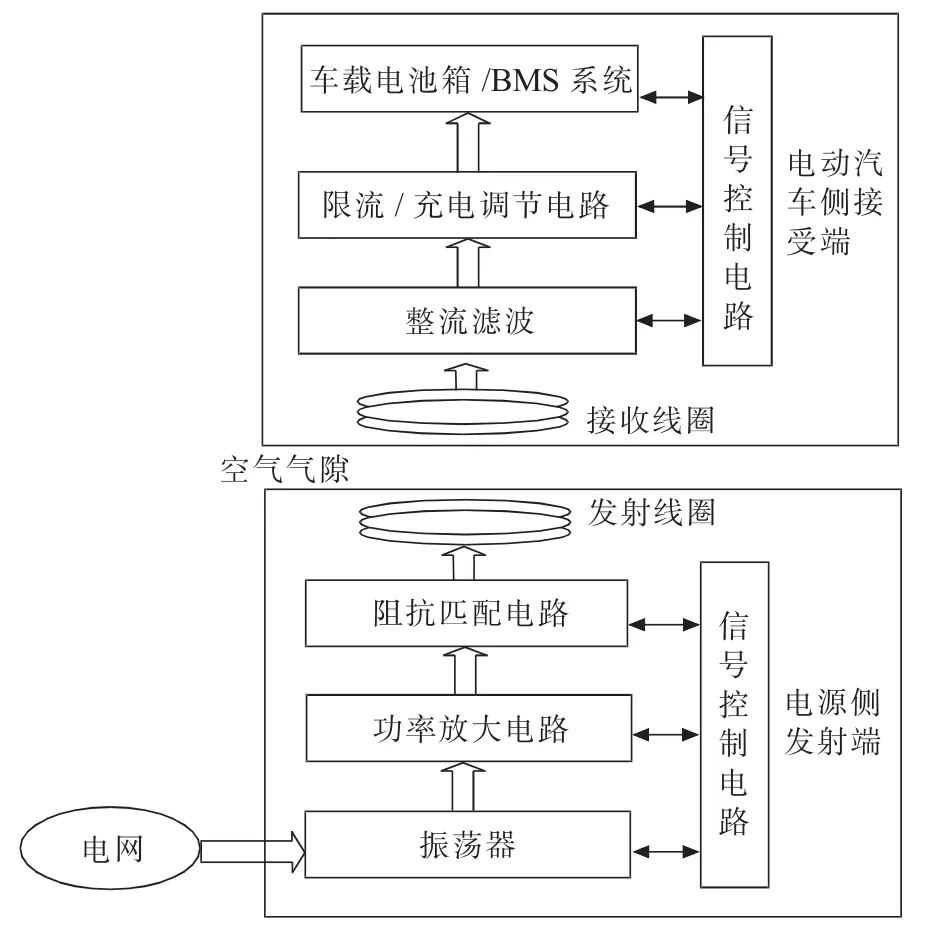

2.1.2 ERPT工作原理

ERPT是采用2个相同频率的谐振物体产生很强的相互耦合,利用线圈及两端的平板电容器,共同组成谐振电路,实现能量的无线传输。该系统也主要由电源侧发射端、发射/接收线圈和电动汽车侧接收端组成。其原理如图2所示。

电源侧发射端电源从电网获取电能后利用振荡器产生高频振荡电流,经过功率放大电路和阻抗匹配电路后,在发射线圈周围形成非辐射磁场,从而将电能转换为磁场;当位于电动汽车侧的接收线圈的固有频率与收到的电磁波频率相同时,接收电路中产生的振荡电流最强,完成磁场到电能的转换;同时电流经过整流滤波进入限流/充电调节电路后就可为车载电池提供电能。

图2 电动汽车ERPT系统原理

ERPT系统中发射线圈和接收线圈都是自振系统,根据共振特性由发射端激发接收端的共振,以很小的消耗代价来传输能量。能量传输在共振系统内部进行,对共振系统外的物体不会产生影响,其磁场强度和地球磁场强度相似,有效传输距离为几十厘米到几米。在能量传输过程中,电磁波的频率越高其向空间辐射的能量越大,传输的效率就越高。

2.2 电动汽车无线充电技术应用情况

当今,许多国家都在研制电动汽车无线充电技术,其中美国、英国、日本等是最早开始电动汽车无线充电技术研究的国家。

日本长野无线公司于2009年8月宣布开发出了基于磁共振的充电系统,可以在600 mm的传输距离内确保90%的传送效率;但目前的传送功率还比较小(约1 kW),拟定从叉车等使用范围进入市场,伴随着技术成熟程度和传送功率的提高,有望很快进入电动汽车充电领域。

英国HaloIPT公司于2010年11月开发出一种新型无线充电系统,该感应式电能传输技术利用感应电荷的原理,将电源板埋藏于道路的沥青之下,进行无线充电;同时由于电源板不暴露在外,既可以得到有效保护,减少磨损,又不会受到恶劣天气的影响。

日本IHI株式会社于2011年11月采用美国WiTricity公司磁共振无线供电技术,研发出电动汽车无线充电系统,并已实施现场使用。该系统包含了安装在电动汽车上的无线电能接收装置及安装在地面的无线供电装置,适用于各种电动汽车及充电电池。电动汽车在充电点停车时,将自动予以充电,而汽车与充电设备之间并无接触。WiTricity公司表示,与电磁感应和微波等无线电能传输系统相比,该系统具有更高传输效率和更远输电距离,系统在20 cm传输距离可实现无线充电输出功率3.3 kW,充电效率达90%以上。

最近,美国斯坦福大学一个研究小组正在设计开发一种高效充电系统,可使电动汽车在公路上一边行驶一边自动充电。该充电系统的工作原理是将一系列接通电流的线圈埋入高速路面下,在汽车底部装上感应线圈,当汽车通过该高速路时就会引起共振,产生的磁场将电力持续不断地传输给电池,这种无线传输方案的充电效率可达97%。

3 电动汽车能源供给方式及充电技术优缺点分析

3.1 传统电动汽车能源供给方式分类

目前,电动汽车传统能源供给方式主要有电池更换、交流慢充和直流快充3种方式[6],均属于有线接触式充电。

(1)电池更换方式是用充满电的电池组更换车辆上能量接近耗尽的电池组,一般在10 min以内即可完成。该方式可有效解决续驶里程不足问题,同时通过对电池组的集中充电和专业维护以及梯次利用,延长电池寿命,提高电动汽车经济性。对于用户而言,可以买车不买电池,降低了一次性购买成本。此外更换电池方式可充分利用低谷电价优势,降低充电成本。但由于电池组较重,更换电池的专业化要求较强,需配备专业人员借助专业机械来快速完成电池的更换、充电和维护,如何实现电池箱的标准化及电池快速更换的实用化是此模式普及的关键所在。

(2)交流慢充方式由交流充电桩提供电能,车载充电机完成交直流变换,充电功率一般不大,充电时间通常为5~8 h。该方式充电电流较小,可降低电池在充电过程中的发热量,提高充电效率和延长电池的使用寿命,但其问题是充电时间过长。

(3)直流快充方式由非车载充电机完成交直流变换,充电功率较大,通常情况下常规充电时间在3~4 h左右;也可提供20 min~2 h之内。以较大电流提供快速充电,一般充电电流为150~400 A。经常性大电流快速充电会大大缩短电池使用寿命,对充电接头的规格、充电设施的容量也提出了更高的要求。另外,快速充电引起的大电流变化将对电网造成冲击,引起公共电网电压波动,大功率充电机产生的大量谐波,也会影响公共电网的电能质量。

3.2 有线和无线充电技术优缺点分析

有线充电技术具有如下优点:能源转换一次性获得,电能损失小,节能环保;交直流转换一次性,不存在中高频电磁辐射;充电桩及充电机等充电设备技术门槛不太高,经济投入不大,维修方便;充电功率调节范围较宽,适合多种不同电压和电流等级的动力电池储能补给。其缺点是:充电设备的移动搬运和电源的引线过长,人工操作繁琐;充电站及充电设备公共占地面积过大;人工操作过程中,极易出现设备的过度磨损等不安全性隐患。

无线充电技术具备如下优点:使用方便、安全,无火花及触电危险,无积尘和接触损耗,无机械磨损和相应的维护问题,可适应多种恶劣环境和天气。其缺点是:设备的经济成本投入较高,维修费用大;实现远距离大功率无线电磁转换,能量损耗相对较高;无线充电设备的电磁辐射会对环境造成污染。

4 电动汽车无线充电技术应用思考

在电动汽车无线充电技术的实际应用中,有一些问题值得思考和注意。

(1)电动汽车无线充电技术中最常用的2种技术相比较而言,ERPT比ICPT更具有优势和发展潜力。ICPT要求电动汽车侧接收端非常靠近发射端感应线圈,由于磁场能量会随距离的增加而迅速衰减,因而在传统的电磁感应中,距离只能通过增强磁场强度来增加。而ERPT使用匹配的谐振天线,可使磁耦合在几英尺的距离内发生,而且不需要增强磁场强度;同时由于是形成非辐射磁场,从而大大降低了能源损耗。

(2)对电动汽车无线充电技术的应用安全性一定要进行试验验证,尤其是人身安全、电池充电、电磁辐射对人类及环境的影响等问题。

(3)在实际应用中,要重点考虑电动汽车无线充电设施的安全保护及应用设计问题。例如发射端装置安装在地下,要注意保护措施;同时无论是地面安装的发射端装置还是车辆接收端装置都应该考虑防水问题,以应用于雨天及潮湿环境。

(4)无线充电技术虽然具有灵活方便的使用特点,但从电能转换效率相对较低及能源损耗较大的角度看,还需要对电磁转换能效提升等关键技术进行进一步研究,以推进该技术的实用化和产业化应用。

(5)在电动汽车无线充电系统的安全性和可靠性问题上,可以考虑射频识别(RFID)技术的嵌入式应用。无线充电系统可通过内置的RFID芯片,实现电能发送端对电动汽车充电电池箱的ID身份验证,以保证不会对未经认证的电动汽车电池箱进行充电,从而保证充电的安全性[7]。但也要认识到RFID技术和无线充电系统的电磁场耦合技术,可能存在着干扰问题。

(6)对于电动汽车无线充电系统应统一制定和实施无线充电通信标准,逐步制定行标、国标,以保证电动汽车无线充电设施与电动汽车无线充电接口的通用互联和一致性。

5 结束语

电动汽车无线充电技术具有方便、快捷的优点,但目前还处于研发和探索阶段,在实用化方面还有大量的工作要做。此外根据当前能源匮乏的实际情况,电动汽车实现大功率无线充电技术的产业化运作还为时过早,但作为未来灵活的充电方式,进行前期探索很有必要。随着该技术的不断完善,同时结合中国智能电网的建设,其在电动汽车智能充换电服务网络方面的应用必将大大推动电动汽车的大规模应用。

[1]郭言平.无线充电的关键技术和研究[J].合肥学院院报:自然科学版,2012,22(1):73-75.

[2]朱 俊.电动汽车的无线充电技术[J].汽车工程师,2011(12):50-52.

[3]古丽萍.令人期待的无线电力传输及其发展[J].中国无线电,2012(1):27-30.

[4]王 任,曲卫迎.无线充电技术及其在电动汽车上的应用初探[J].科技创新导报,2010,29(1):59-59.

[5]朱 俊.探密电动汽车的无线充电技术[J].交通与运输,2012(1):26-27.

[6]陈丽娟,许晓慧.智能用电技术[M].北京:中国电力出版社,2011.

[7]王晓静.基于RFID技术的无线充电系统研究[D].北京:北京邮电大学,2008.