无接触供电装置的研究

江苏自动化研究所 邹 峰

山东济宁供电公司 孔 平

1.引言

在现代化的工业生产中,尤其是在矿井、石油钻采等场合,采用接触式电能传输,因接触摩擦产生的微小电火花,就很可能引起爆炸而造成重大事故。在水下场合,接触式电能传输存在电击的潜在危险。在给气密仪器设备内部供电时,接触式电能传输需要采用特别的连接器设计,成本高并且难以确保设备的气密性。为了解决传统接触式电能传输不能被众多应用场合所接受的问题,迫切需要新型的电能传输方法。于是,无接触供电技术应运而生,成为当前电能传输领域的研究热点。

2.无接触供电的特点和应用前景

无接触供电,指输电线路和负载方在没有电气连接和物理接触的情况下,实现电能的传输。这种传输方式可以克服传统导线供电方式所具有的电击、火花、磨损等缺陷,使供电系统和负载之间无任何接触和摩擦,易于维护,并且不受负载运动速度的限制,从而能在水下、冰雪天气和地下等各种恶劣的条件下工作。

目前,无接触供电技术应用领域广泛,覆盖各种功率等级,小到人造器官、日用电器、机器人,大到移动机电设备、电动汽车、磁悬浮列车。可以说,无接触供电技术是现代电力传输技术发展的一项重大突破。现在,无触点供电技术正朝向大功率电气设备、小功率便携式电子装置、工作于特殊环境的电气设备等方面发展;其具有维护简单、无器件磨损、安全性能好、自动化程度高等优点,在这些领域内都具有非常广阔的应用前景。

3.无接触供电技术的原理

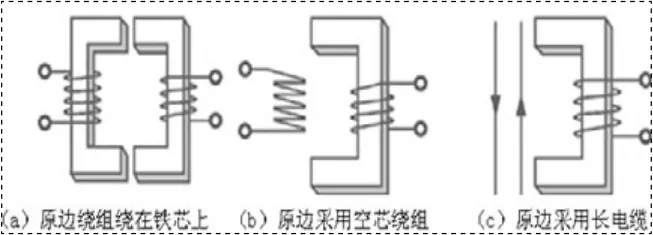

无接触供电技术的理论依据是电磁感应原理。目前国际上普遍采用的解决方案是利用气隙变压器来实现电能的无接触传输。常规变压器的一次、二次线圈绕在共同的闭合铁心上,虽然磁路耦合系数很高,但一次、二次线圈不能相对运动。而无接触供电技术就是将这种变压器模型的一次线圈和二次线圈分开,一次绕组可安装在输电轨道或埋设于地面以下,延伸为很长的环路;二次线圈绕在围着一次绕组可以移动的开口铁心上。磁耦合装置可以采用多种形式。图1(a)所示,原边绕组和副边绕组分别绕在分离的铁芯上;图1(b)中原边采用空芯绕组,副边绕组绕在铁芯上;图1(c)中的原边采用长电缆,副边绕组绕在铁芯上。

因为磁路经气隙而闭合,一二次线圈相互分离,所以称之为分离式变压器;其一次侧、二次侧之间通过电磁感应实现电能传输。与常规变压器不同,无接触供电装置中的变压器由于气隙的存在,其铁心中的磁通密度很小。为了产生足够的电势、增加传输功率以满足负载的需要,目前普遍采用的方法是提高一次侧交流电的频率,以增大变压器铁芯内交变磁场的频率,并对一次线圈和二次线圈的漏感进行补偿,从而得到较大的二次侧感应电势。

4.无接触供电装置的结构

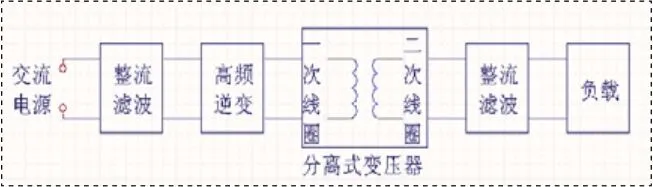

基于分离式变压器的无接触供电装置的电路结构图如图2所示。

整个电路由交流电源、一次整流滤波、高频逆变、分离式变压器、二次整流滤波和负载组成。交流电源产生的交流电压经整流滤波后得到直流电压,再经高频逆变装置将直流逆变为高频交流,这种高频交变电流经分离式变压器的一次发送线圈向外界辐射电磁能量,通过一二次线圈间的电磁耦合,二次接收线圈中将产生同频率的交变电流,得到感应电压,经二次整流电路整流后对负载供电。

5.无接触供电装置的电路设计

5.1 装置主电路

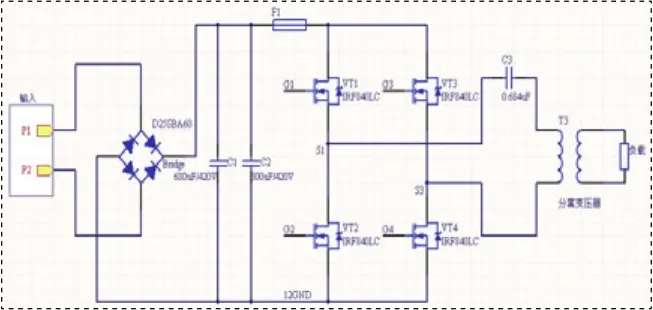

电路输入的是15V交流电源,频率为50Hz的交流电,通过整流桥整流后的电压大约20V,经过逆变桥高频逆变,经过串联谐振电路得到6.8kHz高频交流电,通过分离变压器驱动负载电路。

5.2 稳压源电路

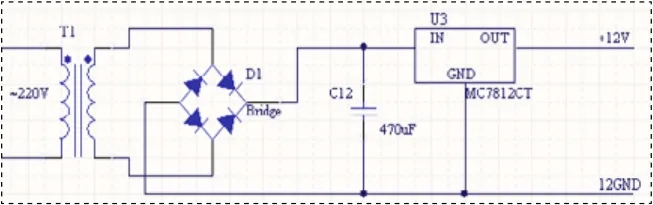

稳压源电路为电路各部分提供工作电压。电路中的控制芯片需要一个稳定的工作电压才能可靠工作。本装置需要的辅助电源有:+5V,+12V。以+12V为例,其电路图如图4所示。稳压源电路由变压器、整流电路和稳压电路组成。

5.3 整流电路设计

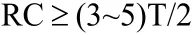

整流器采用的是型号为D25SBA60的整流桥,整流后用电容滤波,滤波电容用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。在电源设计中,滤波电容的选取原则由经验公式:

图1 磁耦合装置的三种基本形式

图2 基于分离式变压器的无接触供电装置结构图

图3 装置主电路图

图4 稳压源电路

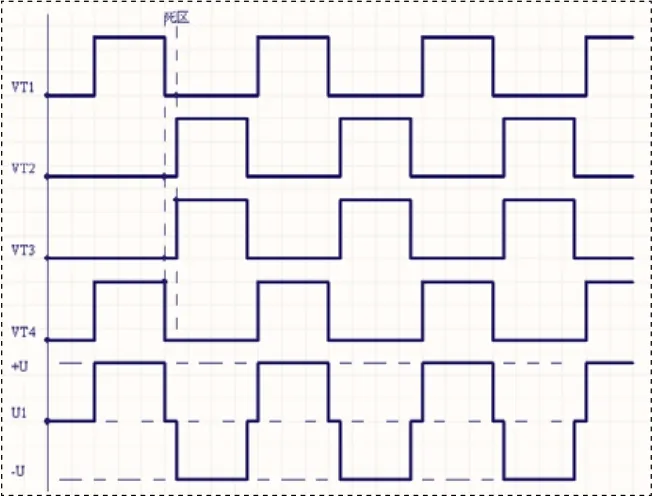

图5 整流桥工作状态设计

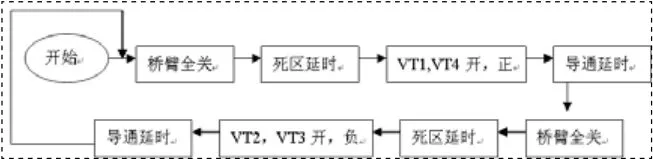

图6 程序流程图设计

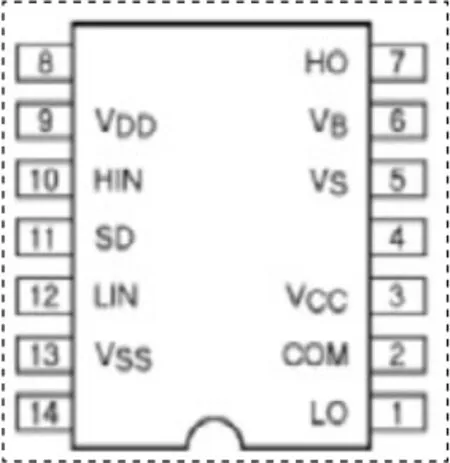

图7 lR2110的封装

图8 lR2110驱动半桥接法

图9 lR2110全桥驱动电路

其中:R为负载电阻,C为滤波电容,T为交流电周期;考虑到后边接负载时电流大概在0.5A左右,C选取1000uF、电压大于20V的电容。

5.4 逆变电路的工作原理

全桥逆变电路由四个IRF840组成,每个IRF840由一个可控器件和一个反并联二极管组成,组成4个桥臂,桥臂VT1和VT4作为一对,桥臂VT2和VT3作为另一对,如图3中所示。设负载为纯电阻负载,直流侧电压为U,输出电压为U1。工作时,成对的桥臂同时导通,而两对桥臂的通断状态又互补,当VT1和VT4导通时,VT2和VT3关闭,输出电压U1为正半周期,幅值为+U;同理VT2和VT3导通时输出电压U1为负半周期,幅值为-U。两对桥臂互换时中间留有一定的死区,保证同一半桥避免出现同时导通的短路情况,如此反复进行,输出U1为近似于方波的交流电,如图5中所示。

四个开关器件的通断由AT89C51单片机控制。两对桥臂开关状态转换时应有一短暂的全关状态(桥臂状态由关到开之间加入一个小的延时),使电压换向时留有一定的死区,避免了同一桥臂上两个开关同时导通的短路事故发生。程序流程图设计见图6所示。

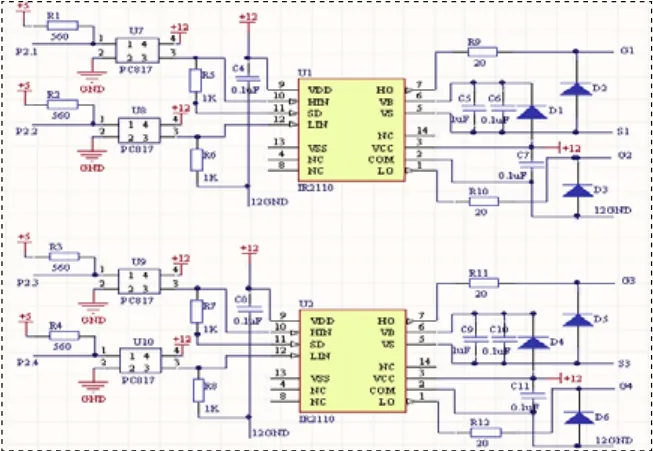

5.5 逆变电路的开关器件驱动设计

上文全桥逆变电路中的开关器件,需要得到可靠的驱动信号从而稳定工作。我们选用IR2110作为驱动器件,接收来自单片机的逻辑控制信号,并输出具有足够驱动能力的开关信号。IR2110芯片兼有光耦隔离(体积小)和电磁隔离(速度快)的优点,是中小功率变换装置中驱动器件的首选品种。该芯片能实现自举式浮充驱动方式,驱动电路非常简单,即用一个电源就能可靠驱动同一桥臂上的两个开关器件。

5.5.1 IR2110芯片介绍

IR2110的引脚封装如图7所示,其中,VDD和VSS分别连接芯片电源正电压和地,HIN、LIN和SD都是逻辑电平输入;而VB是高端浮置供电电压,VS是高端浮置供电偏移电压,HO是高端浮置输出电压,LO是低端输出电压,VCC是低端固定供电电压,COM是低端偏移供电电压。

5.5.2 自举元器件的选取

如图8所示自举二极管(VD1)和电容(C1)是IR2110在应用时需要严格挑选和设计的元器件,应根据一定的规则进行计算分析。在电路实验时进行调整,使电路工作在最佳状态。

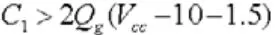

(1)自举电容的设计

IGBT和PM(POWERMOSFET)具有相似的门极特性。开通时,需要在极短的时间内向门极提供足够的栅电荷。假定在器件开通后,自举电容两端电压比器件充分导通所需要的电压(10V,高压侧锁定电压为8.7/8.3V)要高;再假定在自举电容充电路径上有1.5V的压降(包括VD1的正向压降);最后假定有1/2的栅电压(栅极门槛电压VTH,通常3~5V)因泄漏电流引起电压降。综合上述条件,工程应用则取:

IRF840充分导通时所需要的栅电荷Qg=64nC,C1>0.256uF。

(2)自举二极管的选取

自举二极管是一个重要的自举器件,它应能阻断直流干线上的高压,二极管承受的电流是栅极电荷与开关频率之积。为了减少电荷损失,应选择反向漏电流小的快恢复二极管。

5.5.3 光耦隔离设计

通常单片机不仅要对被控对象进行监测,而且还要把经过处理的信息以开关量的形式输出并控制被控系统工作,这些开关量属于弱电控制量。因此,强电控制电路必将会对单片机控制系统产生严重干扰,以致单片机不能正常工作。单片机控制系统和强电控制回路共地是引起干扰的主要原因,消除这些脉冲干扰的最有效方法是使单片机弱电部分与强电控制回路的地隔开,在电气连接上切断它们彼此间的耦合通路。

在单片机控制系统中,电气隔离通常可分为电磁隔离和光耦隔离两类。电磁隔离适用于启动负荷大响应速度慢的动力设备;光耦隔离的响应速度快。因此,本文中选用了光耦PC817隔离。

基于上述理论,本文中设计了如图9所示驱动电路。如图9所示,从C51单片机的P2.1、P2.2、P2.3、P2.4口出来的脉冲信号驱动光耦,经光耦隔离后,送到IR2110专用集成驱动电路,进而去驱动功率MOSFET管。图中,C5、C9是自举电容,选用1.0uF/50V并且和0.1uF/50V的钽电容并联。并联高频小电容用来吸收高频毛刺干扰电压。D1、D4是快恢复二极管,其功能是防止MOSFET导通时高压串入VCC端损坏芯片。功率器件的栅源极的驱动电压一般为CMOS电平(5V~20V),因此要在栅极增加保护电路,电路中D2、D3、D5和D6稳压二极管限制了所加栅极电压。

6.总结

本文中的无接触供电装置作为新型的电能传输方式,没有导线裸露或接触电火花,供电电源与用电负载可以相对转动或滑动,消除了传统的采用电缆直接连接的供电方式的固有缺点,极大地提高了供电的安全性与灵活性。无接触供电装置已经在许多领域得到初步应用,我们对于无接触供电系统的问题作出深入研究,也有利于提高系统的综合传输性能和电能传输效率,从而为各类电气系统及设备提供安全节能的供电模式。

[1]周渊深,宋永.电力电子技术[M].北京:机械工业出版社,2010.

[2]曲学基.逆变技术基础与应用[M].北京:电子工业出版社[,2007.

[3]韩腾,卓放,刘涛.可分离变压器实现非接触控制电能传输系统研究[J].电力电子技术,2004,10.

[4]杨民生,王耀南.新型无接触感应耦合电能传输技术研究综述[J].湖南文理学院学报,2010(3).