经济增长对我国生态环境影响的评价

——以川渝地区为例

高 宁

(内江师范学院西部县域经济研究中心,四川内江641100)

经济增长对我国生态环境影响的评价

——以川渝地区为例

高 宁

(内江师范学院西部县域经济研究中心,四川内江641100)

《成渝经济区区域规划》将川渝经济区规划为西部地区重要的经济中心,然而该区域有限的可再生资源和能源对经济发展和环境保护构成一定的压力,如何实现中共十八大提出的“生态文明”和“美丽中国”的目标,成为成渝区域未来经济发展的重大问题。本文通过对传统经济增长模型的拓展,把生态环境污染指数作为技术因素引入研究模型,以构建川渝区域在经济增长过程中对生态环境污染的影响模型,并通过模型估计的实证研究,提出了加强川渝区域生态环境建设的相关建议。

经济增长;生态环境影响;川渝地区

川渝区域经济社会快速发展得益于我国改革开放和西部大开发政策,国务院在2011年3月通过的《成渝经济区区域规划》为未来川渝区域的发展带来了重要机遇和挑战。该《规划》将成渝经济区定位为西部地区重要的经济中心、全国重要的现代产业基地、深化内陆开放的实验区、统筹城乡发展的示范区和长江上游生态安全的保障区。作为西部地区最有条件和优势且率先开发的区域,川渝地区拥有较大的发展空间。但是,该区域有限的可再生资源和能源对其经济进一步发展的瓶颈约束和环境压力依然存在。如何实现中共十七大提出的“转变经济发展方式”、十八大提出的“加大自然生态系统和环境保护力度”,在经济发展过程中推进绿色发展、循环发展、低碳发展,形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式,从而实现建设“生态文明”、“美丽中国”的目标,成为川渝区域乃至我国在“十二五”期间以及未来经济发展中的重大问题。

对于经济增长与生态环境之间到底存在怎样一种关系,学者们进行了大量有意义的探索研究。从现有的研究成果来看,多数学者基于环境库兹涅兹曲线假说,从宏观和微观两个层次分别对我国不同区域经济增长与生态环境的关系进行实证研究,但并没有对这两者之间彼此影响的量进行具体测量。如万伦来等基于淮河流域安徽段八地市的统计数据分析,指出研究区域在考察时间段不完全符合典型的库兹涅茨曲线特征,政府应通过增加环保经费投入来干预[1];李惠娟等基于生态约束对资源型城市经济增长的分析,提出了新型的产业组织模式——生态产业组织模式来协调经济增长与生态环境,促进城市的可持续发展[2];钞小静等从经济增长质量视角出发对改革开放以来我国资源环境代价与经济增长质量之间的关系进行理论研究与实证考察,指出通过不断改进经济增长的资源利用效率和生态环境代价来实现经济增长的数量和质量统一[3]。为了弥补以上学者在定量研究方面的不足,王晓红通过对技术进步、经济、生态环境系统关联与优化进行分析,得出技术进步效率是技术进步、经济增长与生态环境三元系统调控的最佳切入点[4]。

本文在综合以上学者的研究基础上,将生态环境污染指数进行量化,作为全要素劳动生产率融入到传统的索罗经济增长模型,对四川省和重庆市两省市的经济增长对生态环境的影响进行实证分析,并对该区域未来的经济发展提出相应的对策建议。

一 传统经济增长模型拓展的计量模型设定及数据来源处理

(一)理论框架及模型设定

在对影响经济增长的因素进行分析时,早期学者无论是采用传统的索罗经济增长模型,还是采用经典的道格拉斯生产函数,大多数均集中将劳动和资本这两个变量作为基本变量引入模型进行分析,而忽略了模型中影响经济增长的技术因素。随着人类社会的进步和技术的不断发展,越来越多的学者在早期增长模型的基础上加大对技术因素的分析,从而将影响因素从劳动和资本两个主要变量拓展到包含技术因素在内的多变量因素,也使得生产函数对经济增长的解释因素得到扩展。本文参考Hine和Wrigh(1998)将外生变量作为技术因素的方法,把环境污染指数作为影响经济增长的技术变量引入索罗(Solow)生产函数中,通过构建以劳动力、资本和环境污染对经济产出的影响模型来考察川渝区域劳动力、资本和经济增长对其生态环境影响的变化关系。基于上述思路构建扩展的生产函数模型过程如下:

i代表不同区域;t=1,2,…,n;0<α,β<1

0<λ,ρ,γ<1

其中,方程式(1.1)是传统的经济增长模型,Yit、Kit、Lit分别表示区域在时期t的人均收入、资本存量和使用的劳动力数量,Ait是i区域第t期的技术水平(在传统模型分析中假定技术水平不发生变化,并令该值为1),参数α、β分别表示资本与劳动力的要素比例;方程式(1.2)则是将衡量生态环境变化的环境污染指数作为体现全要素生产率(TFP)的技术参数引入到Ait中,表示在区域i中由于环境污染而影响其技术对经济增长的外溢和进步效应。EPI表示i区域第t期的生态环境污染指数,λ、γ为参数。把方程式(1.2)带入到(1.1)即可得到本文研究所需的完整拓展方程:

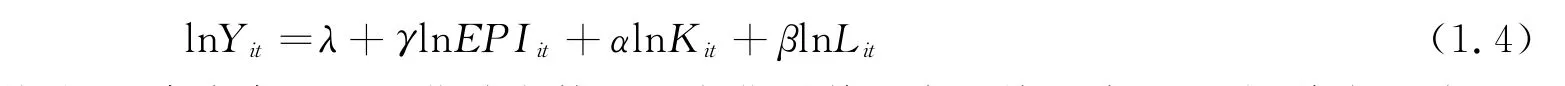

为了得到生态环境污染指数与人均收入、资本存量及劳动力数量的多元函数关系,对方程式(1.3)两边取对数后将拓展方程变为:

为了表现区域i的人均收入、资本存量以及劳动力数量的变化对其生态环境污染的影响,将方程式(1. 4)整理为:

(二)模型指标及数据说明

1.生态环境污染指数(EPI):该指数用来衡量区域在一定时间内各种污染物排放量的加权指标,其计算公式为:

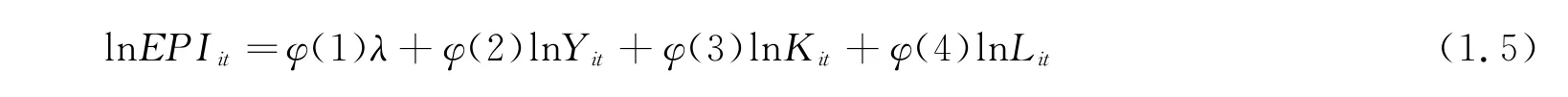

在方程式(1.6)中,EPIi表示第i个环境污染排放物的压力指数,Pi为第i个环境污染指标的权重。EPIi压力指数的计算采用下列公式:

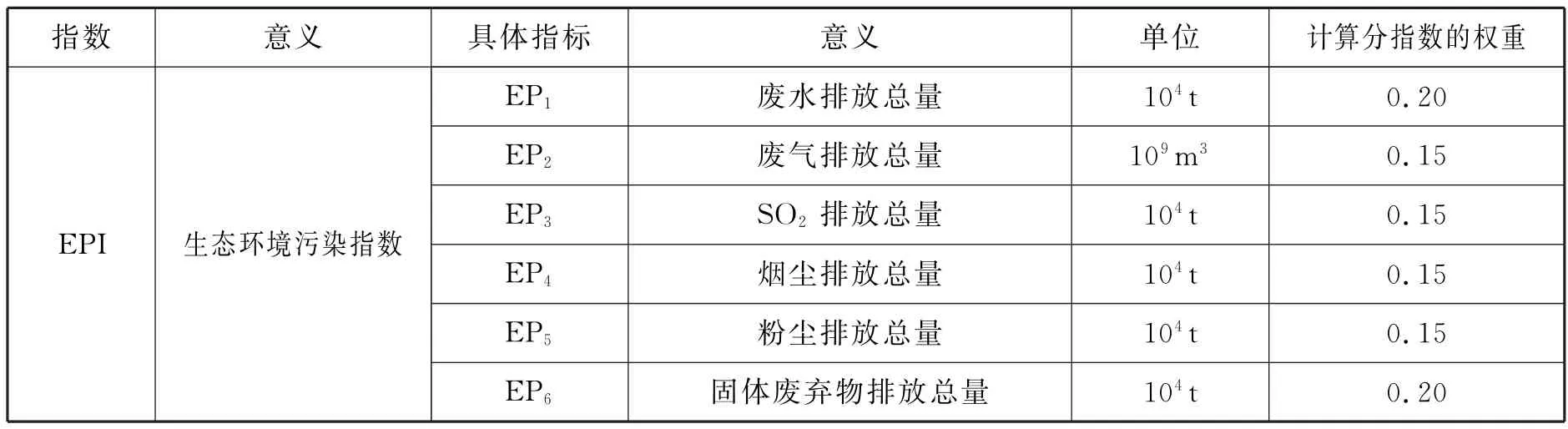

在方程式(1.7)中,EPi表示第i个环境污染指标的实际值,Max(EPi)为区域i内所有环境污染指标中的最大值。本文所选取的污染物以在推动川渝地区经济增长中所占比重较大的第二产业所产生的污染物为主,主要包括工业废水、工业废气、工业二氧化硫、工业烟尘、工业粉尘和工业固体废物排放量这六类污染物排放指标。其中,不同污染物指标的权重Pi的选取借鉴学者徐福留的研究方法结果[5],六类污染物排放指标及权重详见表1。

表1.川渝地区环境污染排放物衡量的指标及其权重

2.人均收入(Y):与区域经济总量相比,区域人均收入更能真实反映区域经济增长的实际水平。因此,本文采用人均收入来表示经济增长水平,即采用区域人均GDP来表示。

3.资本存量(K):由于资本投入数据难以获得,本文根据Klen与Rodriguez(1997)的计算方法:Kt=(1 -δ)·Kt-1+It,其中K为第t年和上一年的物质资本存量,I为第t年固定资产投资,δ为折旧率,选取全部规模以上工业企业固定资产净值年平均余额作为资本存量,折旧率借鉴张军的研究成果将其取值为9.6%[6]。

4.劳动力(L):选取四川和重庆两区域从业人员年末人数作为分析指标。

模型中有关劳动从业量、区域i在时期t的实际人均收入数据及资本存量各变量的数据主要来自2004-2011年《中国统计年鉴》、《四川统计年鉴》、《重庆统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》及不同时期的统计公报。

二 模型实证分析及结果说明

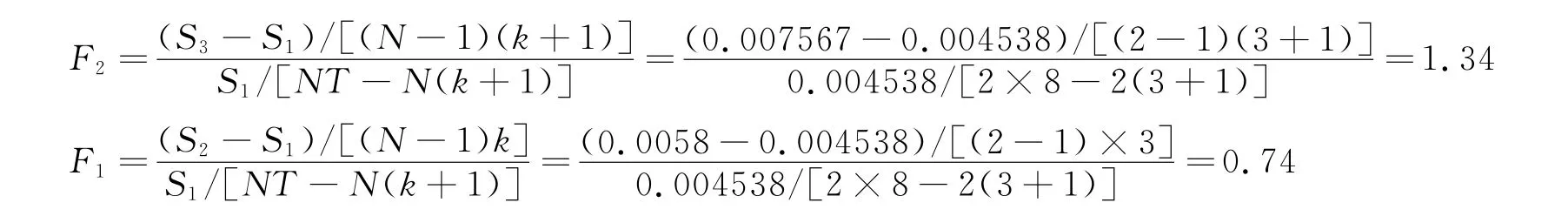

(一)四川、重庆2003-2010年模型各指标绝对值变化分析

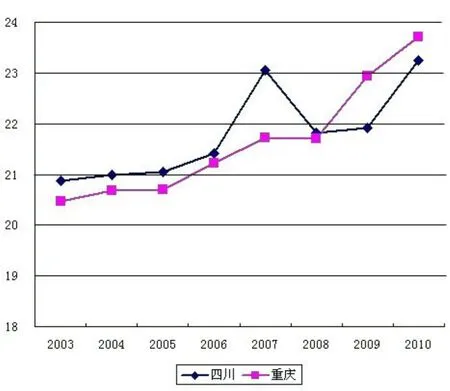

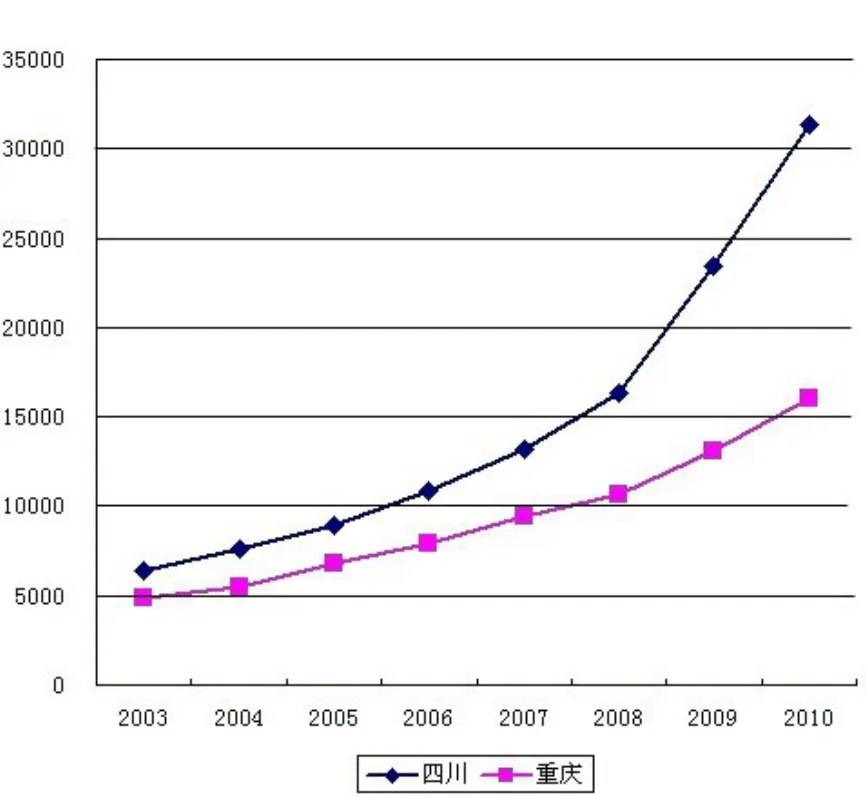

图1.四川、重庆2003-2010年环境污染指数变化

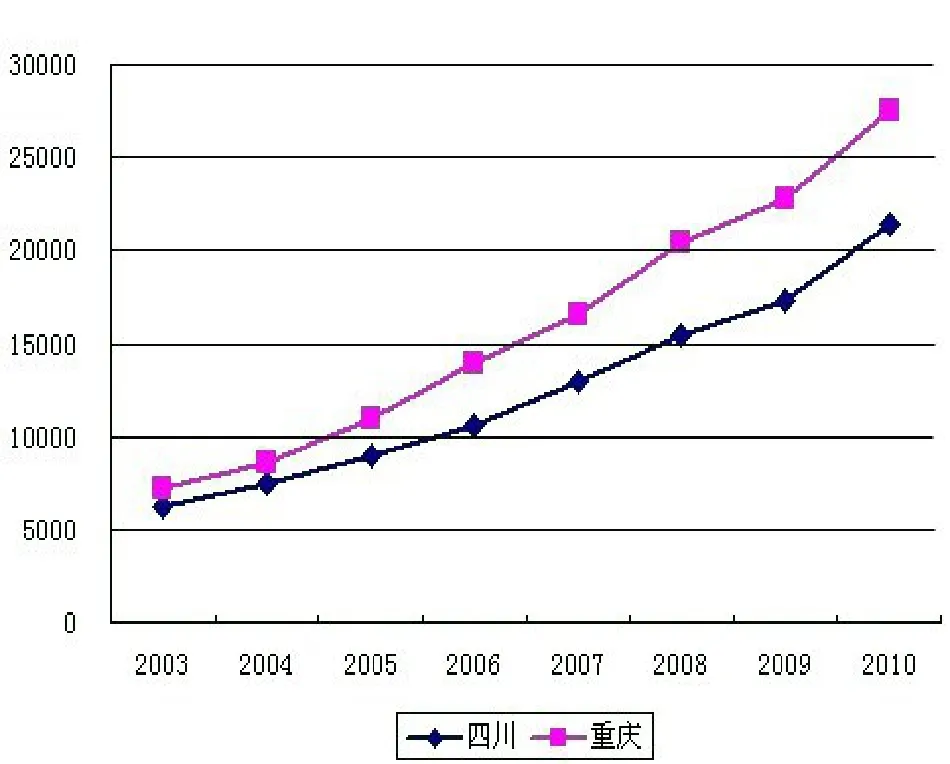

图2.四川、重庆2003-2010年人均收入变化

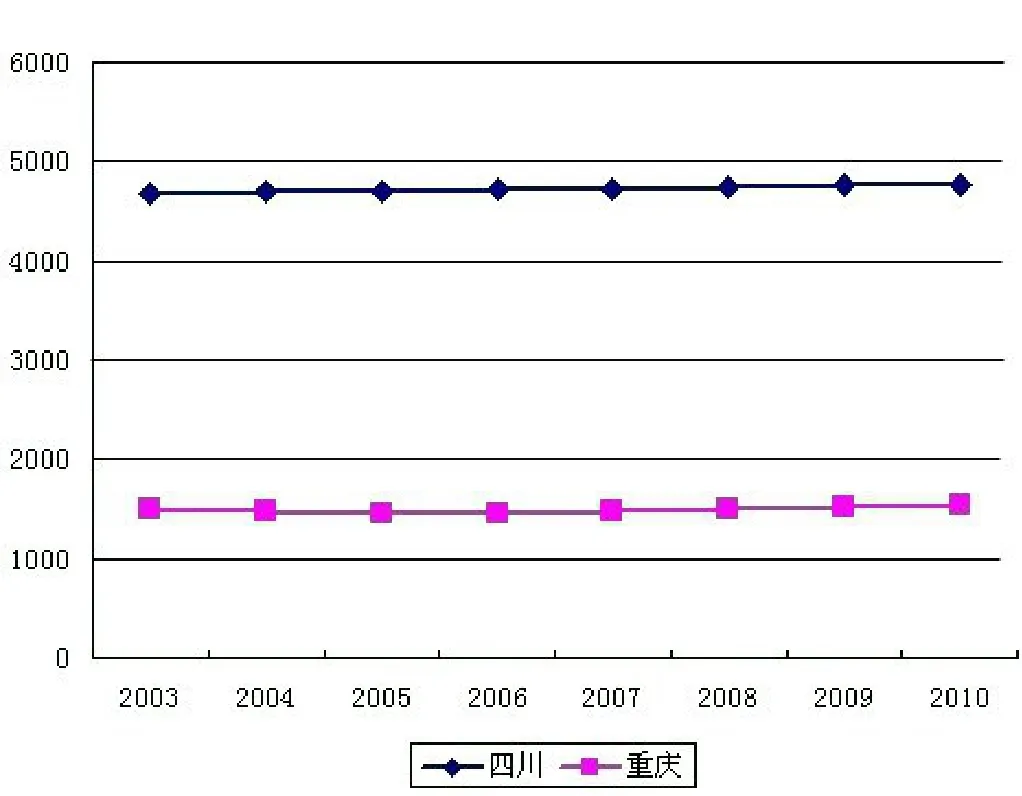

图3.四川、重庆2003-2010年劳动力变化

图4.四川、重庆2003-2010年资本存量变化

说明:图形原始数据来自2004-2010年《中国统计年鉴》、《四川统计年鉴》、《重庆统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》及统计公报,经作者整理得到。

图1至图4反映的是四川、重庆2003-2010年模型各指标的数据变化。从四个图形里面可以看出,每一个指标的数值都不同程度地呈现上升的趋势,但人均收入和资本存量两指标上升趋势较为明显。在2003年至2010年间,四川和重庆的环境污染程度比较接近,2008年以前四川要高于重庆,但2008年以后恰好相反,综合来看,重庆地区的环境污染程度要偏高一点,这和重庆在这八年间的经济发展水平有关。重庆地区的人均收入由2003年的7190.29元增加到2010年的27471.68元,增长了3.82倍,要高于四川省的增长速度,说明重庆在经济发展过程中不断提高人均收入的同时,也对自身的环境造成一定程度的污染和破坏。而进一步对四川的环境污染指数变化进行分析,可以发现:四川的环境污染在经济发展过程中存在一定的波动,但从长期发展趋势来看,污染指数也是同经济增长水平分不开的,经济增长水平越高,环境污染指数相对越高。至于劳动力、资本存量的增长与川渝区域环境污染程度之间的关系以及影响方向及程度,并不能单独从这四个图形里面各指标的数据变化趋势得出结论。因此,本文将通过实证分析来进行更深入的研究。

(二)川渝区域劳动力、资本和经济增长对环境污染影响的实证分析

1.实证分析的思路

本文的实证模型在采用计量分析方法进行分析的过程中,主要采用近20年来计量经济学理论方法的重要成果——面板数据来展开分析。面板数据分析是基于方程式(1.5)考虑k个经济指标在i个区域及t个时间点上的变动关系来进行三维面板数据结构的实证分析。为了避免时间序列出现虚假回归,本文在进行回归之前,先对变量的平稳性进行检验,然后采用协整方程检验法来判断变量间是否存在长期均衡关系的思路逐步推进分析。

2.模型实证分析及相关结果说明

(1)各变量的单位根检验

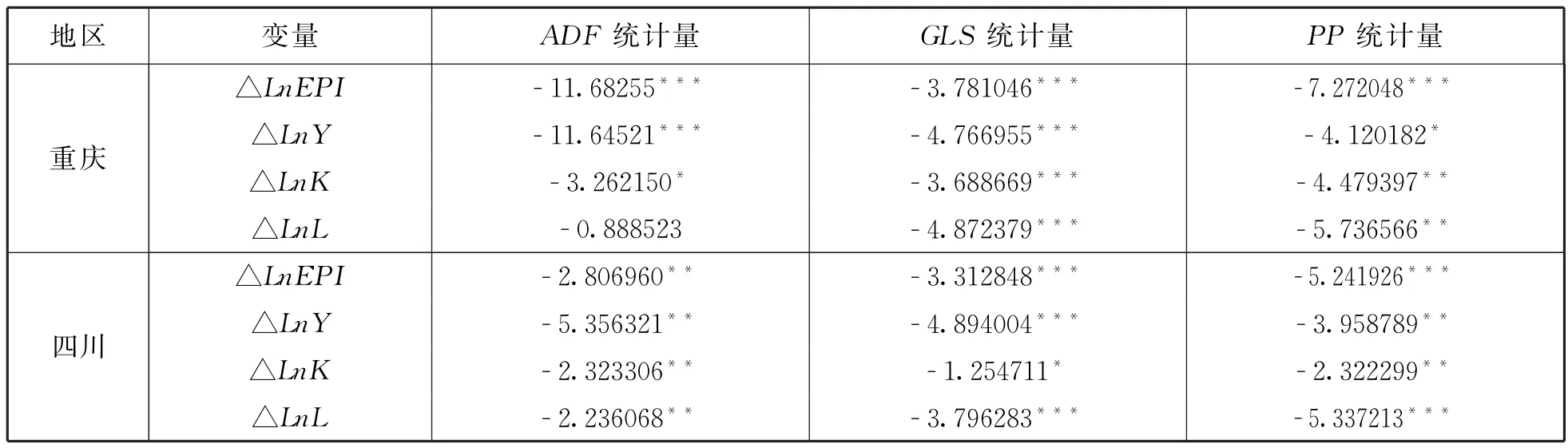

单位根检验是对时间序列是否平稳进行检验的标准方法,但单位根检验的方法较多,而且每一种方法都有其自身的局限性。为了避免采用单一的检验方法给检验结果带来负面影响,本文同时采用单位根检验中较为常见的ADF检验、GLS检验和PP检验三种方法来进行检验。检验过程是假设各变量序列并不同时具有截距和时间趋势项,主要从变量序列存在截距项、无截距项与无趋势项来进行。先选择有截距项,若截距项不显著(P>0.1),最后选择无截距项与无趋势项。如果变量在无截距项或者无趋势项的情况下仍无法平稳,才对其进行一阶差分重复上述检验过程。根据上述的检验过程进行检验,结果见表2。

表2.各变量的平稳性检验结果

由检验结果可知,川渝区域各变量都是非平稳的时间序列,即原始数列各变量都未拒绝存在单位根的原假设,但是对这些变量选择有截距项进行一阶差分后,结果显示各变量的一阶差分基本不存在单位根。虽然重庆地区的劳动力变量在ADF统计量中未通过显著性水平下的检验,但按照GLS检验和PP检验基本通过。因此,根据表2的检验结果可知,模型各变量均为一阶单整,而且它们之间存在长期的均衡关系。

(2)模型的实证估计

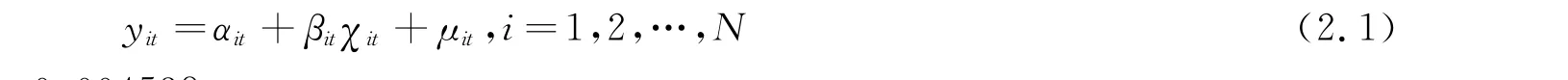

根据计量模型的基本设定,分别计算不同类型方程的残差平方和如下:

由

可得该方程的残差平方和S1=0.004538。

由

可得该方程的残差平方和S2=0.0058。

由

可得该方程的残差平方和S3=0.007567。

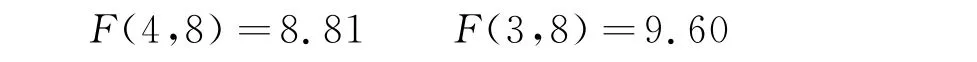

根据不同类型方程的残差平方和及模型方程式(1.5)涉及的时间跨度、区域个数(N=2,K=3,T=8),计算得出两个F统计量分别为:

查F分布表,在给定5%的显著性水平下,得到相应的临界值为:

由于实际数据资料得出的F2<8.81,F1<9.60,所以上述模型接受无个体影响的不变系数模型,即上面模型的方程式(2.3),具体形式为:

其中,α为四川、重庆两个区域的起始环境污染。

3.实证分析结论

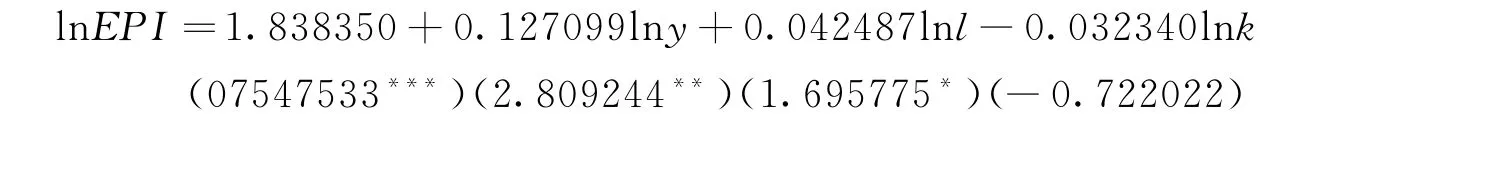

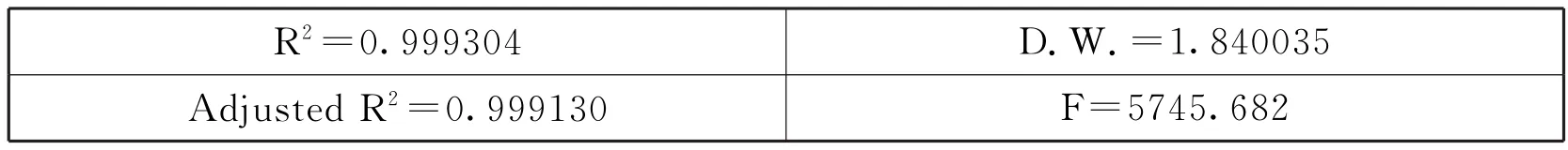

通过表2对川渝区域历年劳动力、资本和经济增长对环境污染影响的变化现状分析,并在此基础上使用GLS(generalized least squares)法对模型进行估计,估计结果为:

R2=0.999304 F=5745.682 D.W.=1.840035 Adjusted R2=0.999130

从模型估计结果可知,模型的拟合程度较好,四川和重庆两个区域的生态环境污染指数模型在时间和空间上均不存在明显差异,说明处于西部地区而且相邻的两个省市在其经济发展过程中对环境的污染具有一致的地方;作为西部两个重要的老工业基地,这两个省市在经济发展过程中所依赖的产业结构也存在一定的趋同现象。人均收入的回归结果系数表明两省市的生态环境污染指数与自身的经济增长成正比变化,经济每增长1%,将造成环境污染指数增加0.127%,这说明四川和重庆这两个老工业基地在以工业为主推动经济发展过程中是以牺牲生态环境为代价的;与经济增长给环境污染带来的影响相比,这两个区域的劳动力回归系数也与环境污染指数成正比例变化,但劳动力增加对环境污染的影响要小很多,只影响0.04%。虽然环境污染指数与资本存量之间的回归系数没有通过检验,但是从回归出来的系数结果可以发现,这两者之间成反比关系,即随着资本存量的增加,环境压力指数反而下降,这意味着资本在经济发展过程中的不断提高,有利于两省市产业结构由资源密集型产业为主导向资本密集型为主导转变,在一定程度上减轻了经济增长对自身资源的依赖,但是资本存量的增长能否带来生态环境污染指数的上升有待进一步研究分析。

三 对研究结论的原因解释与建议

(一)川渝区域经济增长对环境污染影响的研究结论解释

上述实证结果表明,经济增长、劳动力和资本对生态环境污染的影响模型对于四川和重庆两个老工业基地并不存在显著性差异,而且两个区域的经济增长都推动自身生态环境污染指数的增大,即区域生态环境污染不断加重。究其原因,本文主要从以下两个方面给予解释。

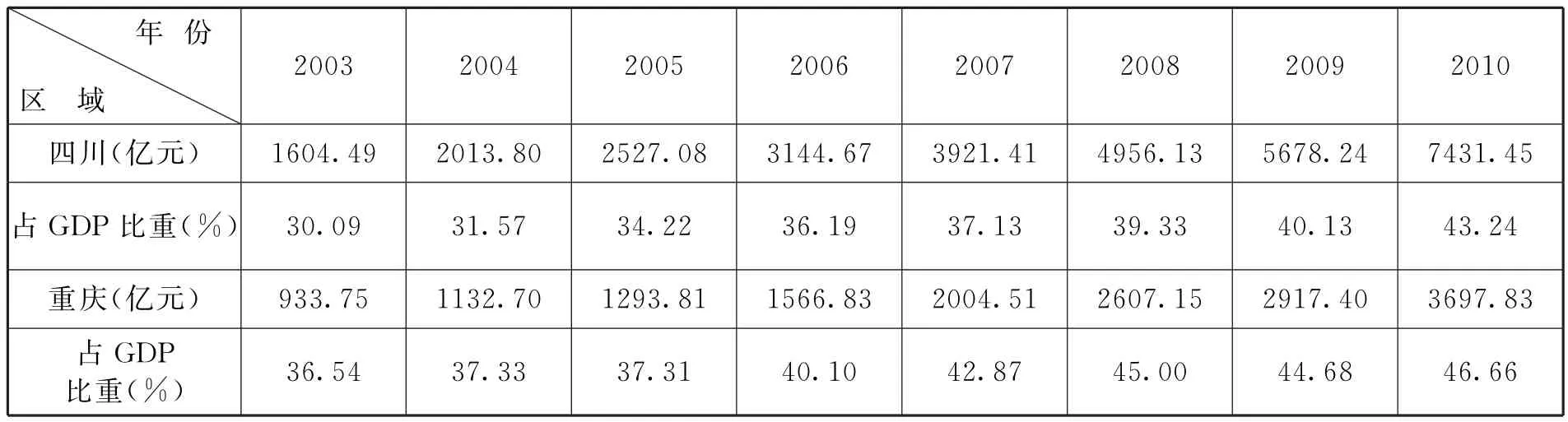

1.区域产业发展结构对老工业基地定位形成的路径依赖

从经济构成的三产业结构来看,第一产业和第三产业对区域环境污染相对于第二产业要小很多。而从表3对四川和重庆两省市第二产业中的工业产值及其占国内生产总值的比重进行统计分析发现,两省市第二产业中工业的产值在2003年至2010年占两个区域国内生产总值的比重在不断上升,尤其是重庆市的工业产值比重几乎接近50%。

表3.四川、重庆两省市工业产值及占其国内生产总值的比重统计

由此可以看出,四川和重庆两个区域对老工业基地定位留下来的发展痕迹形成明显的路径依赖,两区域在大力发展工业推动经济增长的过程中,由于工业资源能源利用的大幅度提高,再加上粗放的工业经济增长方式,资源能源利用效率不高,浪费大,造成了生态环境的污染指数随经济的增长而提高。

2.经济发展的条件约束下环保意识欠缺

我国经济在改革开放三十年来取得举世瞩目发展成就的同时,也拉大了东、中、西部的经济发展水平差距。国家实施的西部大开发政策虽然对西部地区经济发展给予资金和政策上的优惠,但西部地区重点围绕经济增长目标来拉近与东部地区的发展水平,而忽略了区域经济发展的人文环境、生态环境与经济增长之间的良性互动,从而导致经济增长与环境污染同步,反映出环保意识较为欠缺的问题。而且,四川和重庆两省市所辖部分县、区在经济发展过程中,利用资源禀赋优势对其不可再生资源进行过度开采来实现经济增长,从而导致不可再生资源的不断枯竭和开采成本的提高,在不断削弱它们自身所拥有资源优势的同时,也把它们的比较劣势进一步凸显出来,使这些县、区逐渐认识到利用自然资源发展地方经济是有约束条件的,即由经济增长模型中归于技术的外生变量并不全是推动经济发展的正效应。受历史原因的影响,在这样的约束条件下,发展经济造成区域生态环境质量的下降,并未引起人们的高度关注,摆脱贫困成为他们从事经济活动的主要目的。由于环境保护意识的欠缺,该区域保护环境对经济发展所起到的促进作用远弱于环境污染所带来的负效应。

(二)相关建议

根据上述模型的分析结果及解释,结合《成渝经济区区域规划》对川渝地区的未来发展定位,四川和重庆两省市应着力做好以下几方面的工作。

1.积极推进区域经济结构的战略性调整。经济结构的调整是加快转变经济发展方式的关键,四川和重庆两省市应在原有老工业基地的基础上加快对现有产业结构的优化升级,加大资本存量和劳动力存量的投入,以资本密集型环保产业和劳动密集型环保产业代替资源密集型产业,从而在推动经济增长的同时,不断降低生态环境污染程度。同时,加快技术研发的经费投入,以技术进步效率的提高来减少对资源的消耗和生态环境压力的冲击,以技术创新为新动力来驱动经济发展,逐步构建现代循环产业新体系,最终实现可持续发展。

2.加大对自然生态系统和环境的保护力度以及资源利用的集约化程度。受三峡工程兴建和“5·12”大地震的影响,川渝区域的生态环境遭受了一定程度的破坏,生态脆弱区也相应增多。因此,两区域在发展经济过程中要优化空间开发格局,尽量避开主体功能区中的国家级限制和禁止开发区域,提高重点开发区资源的利用效率,大幅降低经济发展对能源、水和土地资源的消耗强度,通过不断延伸上下游之间的产业链,以循环经济的方式来增强生态产品的生产能力,达到增加产值的同时又减少“三废”产量,缓解区域生态环境的压力。

3.强化环保宣传和执法,加强生态文明制度建设。在经济发展过程中通过正确引导和严格把关来强化环保的宣传和执法,充分利用法律、经济和行政手段对环境污染进行专项整治,通过拍卖形式设立排污权交易中心,强化污染监督部门的职能,减少环境污染物的排放。通过把资源消耗、环境损害、生态效益与区域经济发展纳入政府和企业考评体系,建立明确的目标体系、考核办法和奖惩机制,来实现生态文明制度建设,从而不断改善和提高各自区域的生态承载力,减少因资源开采而产生的生态足迹增长速度,从而实现经济的可持续发展。

[1]万伦来,朱骏锋,沈典妹.淮河流域经济增长与生态环境质量变化的关系——来自1998—2007年安徽淮河流域的经验[J].地域研究与开发,2009,(4):125-128.

[2]李惠娟,龙如银,兰新萍.资源型城市经济增长:基于生态约束的分析[J].软科学,2012,(6):53-59.

[3]钞小静,任保平.资源环境约束下的中国经济增长质量研究[J].中国人口·资源与环境,2012,(4):102-107.

[4]王晓红,潘志刚.技术进步、经济、生态环境系统关联与优化分析[J].生态经济,2011,(6):48-51.

[5]徐福留,赵珊珊,等.区域经济发展对生态环境压力的定量评价[J].中国人口·资源与环境,2004,(4):30-36.

[6]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究,2004,(10):35-44.

[责任编辑:刘萍萍]

F205

A

1000-5315(2013)03-0061-07

2013-01-23

高宁(1969—),男,重庆奉节人,内江师范学院西部县域经济研究中心副研究员。