我国大中型城市秋冬季节雾霾天气污染特征与成因分析

潘本锋 汪 巍 李 亮 李健军 王瑞斌

(中国环境监测总站,北京 100012)

1 前 言

雾和霾是一种自然天气现象,在气象科学领域,主要依据水平能见度和环境相对湿度,对雾和霾进行定义和区分,《地面气象观测规范》中对雾的描述为“大量微小水滴浮游空中,常呈乳白色,有雾时水平能见度小于1.0 千米”[1],《霾的观测和预报等级》中对霾的定义为“大量极细微的干尘粒等均匀地浮游在空中,使水平能见度小于10km 的空气普遍浑浊现象”[2]。目前国内外多用相对湿度来界定雾与霾,相对湿度大于90%是雾,低于90%是霾[3]。每年秋冬季节是我国北方地区和中东部地区雾、霾天气频发的季节,雾霾天气期间,能见度较差,空气质量明显下降,给人们的交通出行、生产生活、以及身体健康造成严重的不良影响。研究发现,雾霾天气的频发除了与气象因素有关外,还与大气污染等因素有关,本文以北京市2011年秋季一次典型雾霾天气现象为例,研究了雾霾天气期间,大气中颗粒物浓度、气象参数等关键指标的特征和变化规律,分析了我国大中型城市雾霾天气的成因。

2 雾霾天气期间气象要素与环境要素特征分析

2.1 典型雾霾天气事件回顾

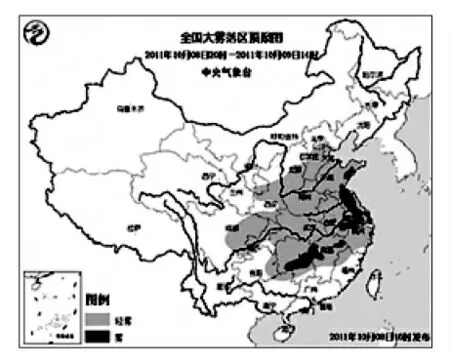

2011年国庆节后第一天,我国中东部大部分地区被秋雾围困,局部地区甚至出现了能见度不足200 米的浓雾,中央气象台于10月8日18 时发布了当年秋季首个大雾蓝色预警(见图1)。此次大雾天气从10月8日开始一直持续到10月12日,给人们的交通出行造成严重影响。

2.2 雾霾天气期间气象要素变化特征分析

图1 2011年10月8日大雾落区预报图(源自中央气象台网站)

在气象科学领域主要用能见度来辨识雾霾天气,因此本文同样以能见度的变化来表征雾霾天气的产生和消退,对北京市此次雾霾天气发生过程中,大气相对湿度、风速、气温等气象要素的变化特征进行分析。

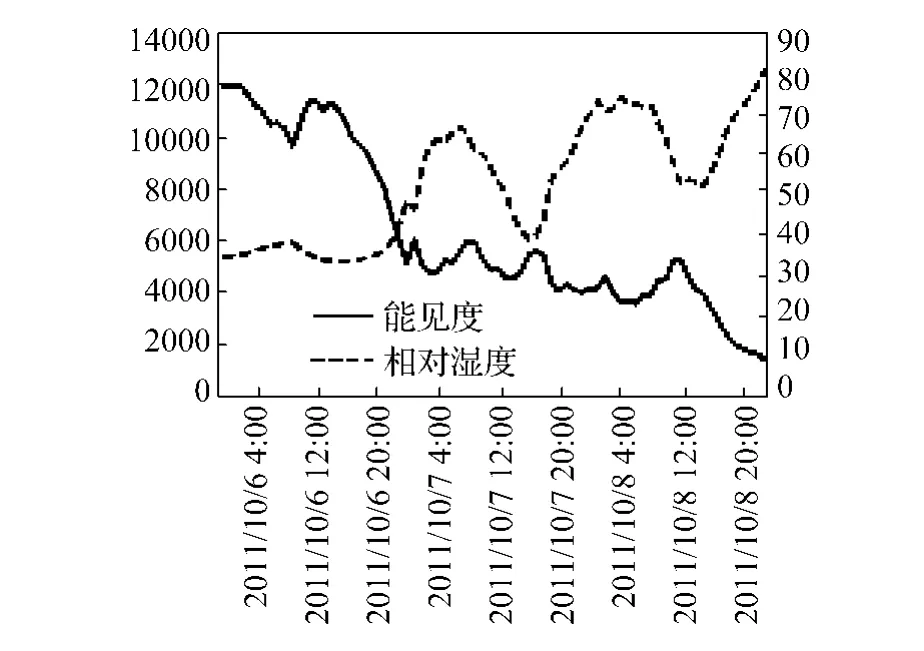

2.2.1 雾霾天气期间大气相对湿度变化特征分析

位于北京市朝阳区立水桥附近的中国环境监测总站大气监测实验室监测结果显示,此次雾霾天气发生过程中,能见度从10月6日0 时的11976m 逐步下降至10月8日23 时的1452m,在能见度下降过程中,大气相对湿度呈现出显著上升趋势,从10月6日的34.7%逐步上升到10月8日的80.5%。大气相对湿度随能见度变化情况见图2。将能见度与相对湿度进行相关回归分析,相关系数R2为0.7367,能见度与相对湿度呈显著负相关,能见度随相对湿度的增大而下降。回归分析结果见图3。

图2 能见度随相对湿度变化情况

图3 能见度与相对湿度回归分析结果

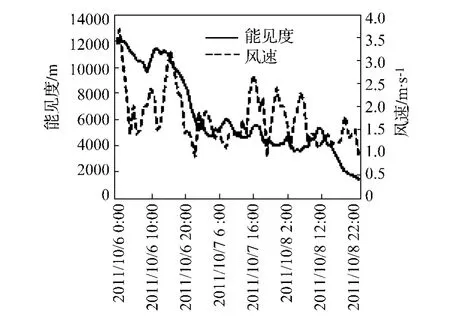

2.2.2 雾霾天气期间风速变化特征分析

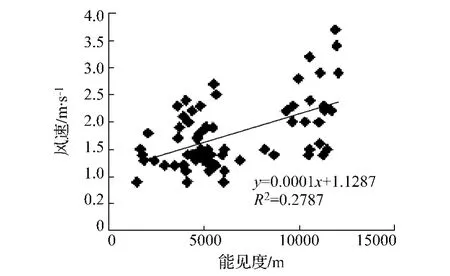

此次雾霾天气发生过程中,能见度从10月6日0时的11976m 逐步下降至10月8日23 时的1452m,在能见度下降过程中,风速总体上呈显著下降趋势,从10月6日0 时 的3.4m/s 下 降 到10月8日23 时 的0.9m/s。风速随能见度变化情况见图4。将能见度与风速进行相关回归分析,相关系数R2为0.2787,能见度与风速呈显著正相关,能见度随风速的下降而下降,回归分析结果见图5。

2.2.3 雾霾天气期间气温变化特征分析

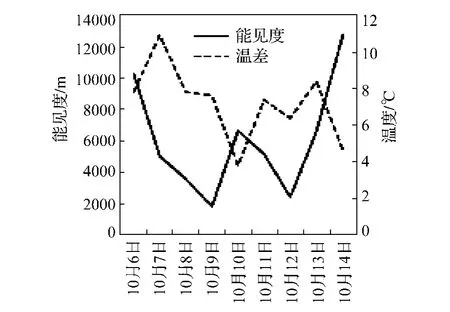

此次雾霾天气发生过程中,10月6日平均能见度为10291m,随后逐步开始下降,至10月9日平均能见度下降至1848m,随后又逐步上升,至10月14日平均能见度回升至12767m,标志着此次雾霾天气过程结束。同期气温观测结果显示,在此次雾霾天气过程中,每日温差变化与能见度基本呈相反的变化趋势。温差随能见度变化情况见图6。将日平均能见度与温差进行相关回归分析,相关系数R2为0.1176,能见度与温差呈负相关,能见度随温差的增大而下降,回归分析结果见图7。

2.3 雾霾天气期间PM2.5 质量浓度变化特征分析

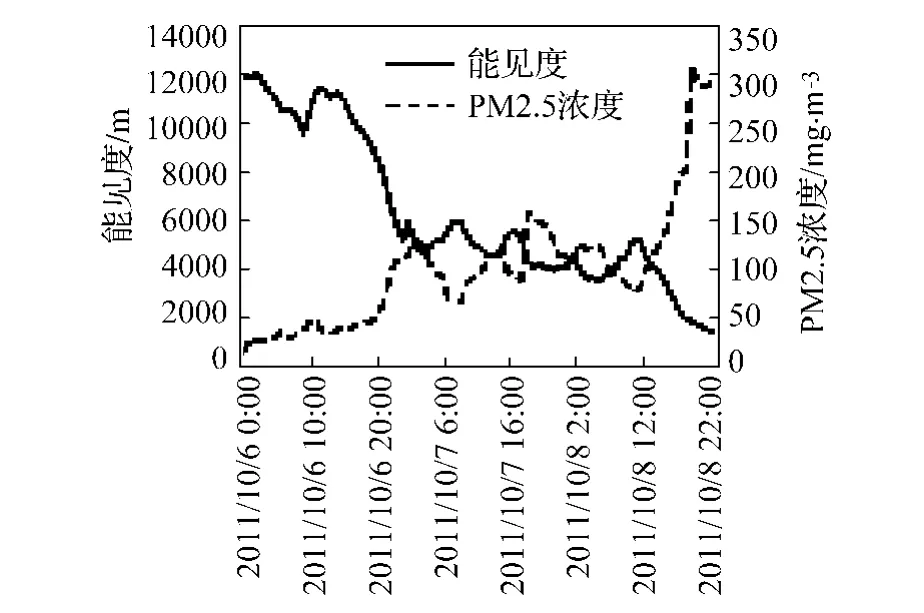

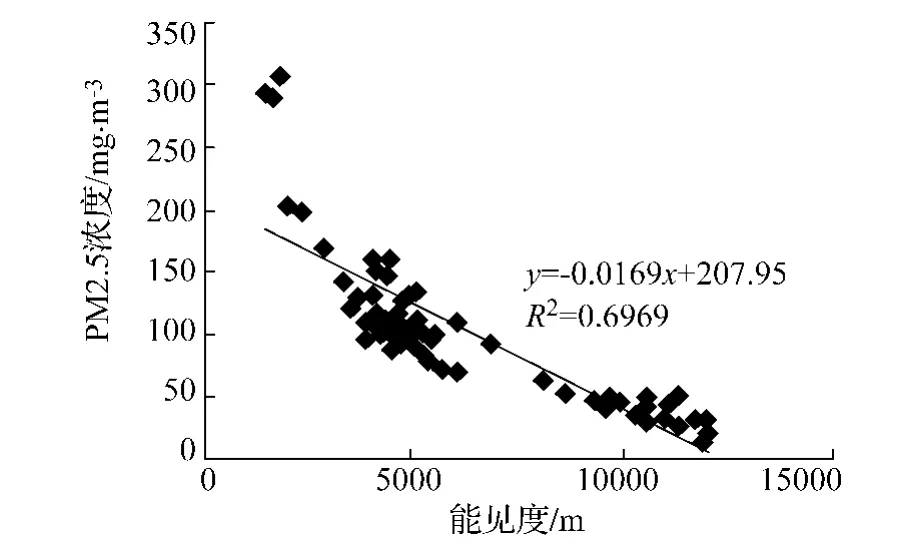

此次雾霾天气发生过程中,能见度从10月6日0时的11976m 逐步下降至10月8日23 时的1452m,在能见度下降过程中,大气中PM2.5 质量浓度则呈现出显著上升趋势,从10月6日0 时的16mg/m3逐步上升到10月8日23 时的293mg/m3。PM2.5 质量浓度随能见度变化情况见图8。将能见度与PM2.5 质量浓度进行相关回归分析,相关系数R2为0.6969,能见度与PM2.5 质量浓度呈显著负相关,能见度随PM2.5 质量浓度的增加而明显下降,回归分析结果见图9。

图4 能见度随风速变化情况

图5 能见度与风速回归分析结果

图6 能见度随温差变化情况

图7 能见度与温差回归分析结果

图8 能见度随PM2.5 质量浓度变化情况

图9 能见度与PM2.5 质量浓度回归分析结果

3 雾霾天气成因分析

在气象科学领域对雾、霾天气现象的判识主要根据水平能见度的大小,水平能见度是指视力正常的人在当时的天气条件下,能够从天空背景中看到和辨认出目标物的最大水平距离,是一个综合性的感官指标,虽可以用来判断雾霾天气的产生与否,但不能够反映雾霾天气形成时大气成分的变化和雾霾天气的形成原因。

对北京市典型雾霾天气期间大气中各种环境要素和气象要素的变化特征进行分析,结果表明雾霾天气形成过程中大气相对湿度、风速、温差等气象要素,以及大气中PM2.5 质量浓度均呈现出规律性的变化特征,说明雾霾天气的形成与上述气象要素和环境要素密切相关。

影响大气能见度的最重要的因素是大气中的气溶胶粒子,能见度与气溶胶粒子的散射、吸收能力和气体分子的散射、吸收能力有关,主要与大气气溶胶粒子的散射能力密切相关,能见度的恶化主要与细粒子关系比较大,尤其是出现较重气溶胶污染导致低能见度事件发生时,细粒子的比重会更大[4]。大气中的气溶胶粒子必须达到一定的浓度才能够造成能见度的下降,通过对雾霾天气期间大气中PM2.5 质量浓度变化趋势分析发现,PM2.5 质量浓度与能见度呈显著负相关,表明大气中细颗粒物浓度上升是造成能见度下降,形成雾霾天气的主要原因。

城市细颗粒物主要来自于火力发电、工业生产、汽车尾气、生物质燃烧、二次生成、道路扬尘等过程,在污染源排放逐步得到有效监管,排放量相对稳定的情况下,细颗粒物浓度的上升或下降则主要取决于气象扩散条件的优劣,通过对雾霾天气期间气象因素变化特征分析发现,能见度与相对湿度呈负相关,与风速呈正相关,能见度恶化时往往伴随着高湿度、无风或微风的气象条件,此类条件均为不利于颗粒物稀释和扩散的气象条件,因而容易造成颗粒物浓度迅速累积,由于迅速增加的颗粒物对可见光的散射消光作用,使得能见度下降,形成了雾霾天气。

单纯的雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的气溶胶系统,是近地面层空气中水汽凝结(或凝华)的产物。但是雾的形成需要足够的湿度、静风或微风,以及大气层稳定等基本条件,在我国中东部地区进入秋冬季节后,由于昼夜温差加大,而且出现无云风小的机会较多,地面散热较夏天更迅速,以致使地面温度急剧下降,在清晨气温降至最低时,就容易使得近地面空气中的水汽达到饱和而凝结形成雾。虽然雾是一种自然天气现象,但形成雾的气象条件不利于污染物的稀释和扩散,在此条件下大气中颗粒物等污染物能够迅速得以累积,进而造成空气污染,因此当前我国大中型城市的雾霾天气已经不仅仅是一种单纯的自然天气现象,出现雾或霾时往往都伴随着严重的空气污染。

4 研究结论及展望

雾霾天气是我国中东部地区秋冬季节的常见天气现象,通过对雾霾天气发生时大气相对湿度、风速、气温等气象要素以及PM2.5 浓度等环境要素的变化特征分析,表明雾霾天气是由气象要素和环境要素共同作用形成的。在我国北方及中东部地区秋冬季节昼夜温差较大,在相对湿度较大且静风或微风的情况下,容易使空气中水汽出现过饱和而凝结成雾;另一方面此种气象条件下,非常不利于大气污染物的稀释和扩散,容易使大气中颗粒污染物迅速累积而导致严重的空气污染,大量的颗粒物尤其是细粒子悬浮于空中,对可见光有较强的散射消光作用,造成了能见度下降,则形成霾。

尤其2013年新年伊始全国多地雾霾笼罩,污染由最严重的京津冀地区扩散至沿海地区,给公众交通出行和健康都带来了严重影响。中央气象台专家分析,此次雾霾天气出现是由于冷空气势力弱,形成大雾天气后使空气中的污染物很难扩散,加重了空气污染。这一场十面“霾”伏,确实让国务院、各地方政府、专家学者以及全体公众更加关注大气环境质量。尤其目前我国大气区域性复合污染形势严峻并成为我国“十二五”以及未来大气污染防治的巨大挑战。分析导致区域性大气复合污染的原因,与我国一些地方长期以来经济发展方式粗放、产业结构不合理密切相关。同时,因大气环流造成城市间污染物相互影响,仅仅依靠各个城市“各自为战”,没有形成区域性治污合力,也是目前酸雨、灰霾和光化学烟雾污染严重的重要原因。

党中央、国务院对区域大气污染防治高度重视,作出了一系列重要部署。国务院办公厅于2010年5月11日转发了环境保护部《关于推进大气联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》。这是国务院第一次专门针对大气污染防治的综合性政策文件,明确提出了推进区域联防联控工作的指导思想和工作目标。按照贯彻落实科学发展观、建设生态文明的要求,区域联防联控的指导思想是,以改善空气质量为目的,以全面削减污染排放为手段,充分体现了“质量改善与总量控制并重”的工作思路,以便让人民群众实实在在享受到经济发展带来的环境效益。同时,《意见》将“增强区域环境保护合力”作为着力点,构建统一规划、统一监测、统一监管、统一评估、统一协调的区域大气污染联防联控工作机制。

2012年12月由环境保护部、发改委和财政部制定的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》正式发布,这是我国第一部综合性大气污染防治规划,针对二氧化硫、PM10、PM2.5 等多项污染物实施综合控制,首提将联防联控与属地管理相结合,推进区域各城市间的联防联控。针对公众最关心的PM2.5,《规划》提出“十二五”期间各区域的治理目标:到2015年,重点区域PM2.5年均浓度下降5%,而京津冀、长三角、珠三角这三个区域的要求更高,要求年均浓度下降6%。

党中央、国务院对区域大气污染防治高度重视,并作出了一系列重要部署,这对于改善人民群众生活环境质量,必将发挥十分重要的作用。中共中央政治局常委、国务院副总理李克强于2013年1月15日谈及空气污染治理问题时指出,我们及时并如实向公众公开了PM2.5 的数据。积累问题是个长期过程,解决问题也需要一个长期过程,但是我们必须有所作为!同时强调,我们一方面要加大环保执法和其他相关方面的工作力度,另一方提醒公众加强自我防护。这件事需要树立全民意识,需要全民参与,共同治理。

[1]中国气象局,地面气象观测规范[M].北京:气象出版社,2003,23-24.

[2]QX/T113-2010,霾的观测和预报等级[S].

[3]吴兑.霾与雾的识别和资料分析处理[J].气象学报,2008,27(3):327-330.

[4]吴兑,毕雪岩,邓雪娇,等.珠江三角洲大气灰霾导致能见度下降问题研究[J].气象学报,2006,64(4):510-517.

[5]刘炳江.“十二五”主要大气污染物总量减排对策措施[J].环境与可持续发展,2012,37(4):5-7.

[6]柴发合等.我国城市空气质量分级管理战略探讨[J].环境与可持续发展,2011,36(5):9-12.

[7]李培等.我国城市大气污染控制综合管理对策[J].环境与可持续发展,2011,36(5):5-8.