黔东南烟区烟叶致香物质的定量分析

杨天沛,钟 蕾,付继刚,龙秋蓉,潘和平

(贵州省黔东南州烟草公司,贵州 凯里 556000)

烟叶是卷烟工业重要的生产原料,烟叶质量的好坏直接关系到卷烟产品的品质。烟叶质量的优劣,很大程度上取决于烟叶中的香味[1]。烟草香味物质的形成是一种生理生化过程[2],烟叶香气的质、量、型等受遗传因素、生态环境和栽培烘烤技术的影响较大[3]。李继新等[4]已对黔北、黔东北、黔西北、黔中及黔西南烟区烟叶致香物质作了分析,但对黔东南烟区烟叶致香物质研究甚少。黔东南州位于贵州省东南部,冬无严寒,夏无酷暑,温光同步,雨热同期,生态环境优越,种烟历史悠久,具有生产优质烟叶适宜的生态条件和较为成熟的技术条件。本文选取黔东南州生态环境不同的东、西部 6县市种植的烟叶进行酸性、中性和碱性致香物质含量比较和分析;同时对该地区烤烟主栽品种和品比试验筛选的性状表现较好品种的中部烟叶,以及同一品种不同部位烟叶的各类致香物质含量进行分析研究,旨在为提高烟叶质量,生产特色优质烟叶提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

选取黔东南州东、西部两个生态环境不同烟区具有代表性的烤烟中部烟叶进行致香物质分析,东部烟区选取三穗、岑巩、天柱三县,西部烟区选取凯里、麻江、黄平三县市;选取云烟 85、云烟87、贵烟201和K326烤烟品种进行品种间致香物质的对比研究;同时对云烟85、云烟87中部和上部烟叶致香物质含量进行比较分析。各参试地区、参试品种烤烟按当地优质烟栽培方法进行栽培与管理,充分成熟后采收,并按常规三段式密集烘烤工艺进行烘烤。

1.2 东、西部烟区划分依据

2008年,贵州省烤烟区划项目组对黔东南州449个烤烟样品进行了品质评定,在所取样品评吸的基础上,结合全州烟叶历史资料及卷烟工业企业烟叶可用性评价,将黔东南州烟叶按品质划分为东部和西部两大区域。

1.3 致香物质含量的测定

准确称取样品20.0 g置于l000 mL平底烧瓶中,加人350 mL蒸馏水,氯化钠90 g,将烧瓶安置于同时蒸馏萃取仪的左侧,向100 mL平底烧瓶中加入45 mL二氯甲烷,置于同时蒸馏萃取仪的右侧,蒸馏水沸腾后进行同时蒸馏萃取 2 h,向实验所得的二氯甲烷萃取相中加人无水硫酸钠 9 g,干燥过夜。将干燥过夜后的萃取液转移至浓缩瓶中,浓缩至1 mL后加入l0 μL内标乙酸苯乙酯,即为GC/MS分析液[5]。GC条件。色谱柱:HP-ULTRA2(50m×0.2 mm×0.33 μm);进样口温度:280 ℃;分流比为10∶1;进样量:1.0 μL。升温程序:60 ℃(0 min)、5 ℃/mim,280 ℃保持 20 min。

MS条件为离子源:230 ℃;四极杆:150 ℃,选择离子检测。

1.4 数据处理

采用DPS统计软件对数据进行方差分析。

2 结 果

通过对烤后烟叶样品进行定性分析,共检出78种对烟叶致香成分有较大影响的化合物,其中酸性物质18种,中性物质45种,碱性物质15种。包括挥发性酸18种,酮类25种,醛类9种,醇类6种,酯类2种,杂环类17种,烃类1种。

2.1 不同生态区烟叶致香物质含量分析

2.1.1 烟叶酸性致香物质含量分析 由表1可知,东、西部烟区烟叶除乳酸、2-呋喃甲酸含量存在显著差异外,其他酸性致香物质含量未达到 5%差异显著水平;东部烟区烟叶酸性致香物质总量较西部烟区高136.93 μg/g;与西部烟区相比,东部烟区烟叶乙酸、丙酸、丁酸、戊酸、己酸、乳酸、庚酸、壬酸和癸酸9种物质含量较高,其他酸性致香物质含量较低。

表1 东、西部烟区酸性致香物质含量 μg/gTable 1 Acid aroma component contents of leaves in the eastern and western tobacco-growing region

2.1.2 烟叶中性致香物质含量分析 由表2可知,东、西部烟区烟叶除壬醛、1,2-环己二酮、5-甲基-2(5H)-呋喃酮、芳樟醇和螺岩兰草酮含量存在显著差异外,其他致香物质含量差异未达到显著水平;西部烟区中性致香物质总量略高于东部烟区;与西部烟区相比,东部烟区烟叶 3-戊烯-2-酮、二氢-2-甲基-3(2H)-呋喃酮、3-甲基-2(5H)-呋喃酮等27种中性致香物质含量较低,苯乙醛、2-乙酰吡咯、苯乙酮等 13种中性致香物质含量较高,其中东部烟区含量较高的2-乙酰吡咯具有花香、清香、酒香,巨豆三烯酮散发清香、甜香,香叶基丙酮可增加浓度,这可能是东部烟区烟叶具有独特清香风格特色的主要原因。

2.1.3 烟叶碱性致香物质含量分析 由表3可知,东西部烟区烟叶碱性致香物质含量存在一定的差异;且东部烟区碱性致香物质总量低于西部烟区;其中东部烟区烟叶吡嗪、2,6-二甲基吡啶、2,4-二甲基吡啶、2-乙基吡嗪、异喹啉含量显著低于西部烟区,其他碱性致香物质含量在两烟区间差异未达到显著水平。

2.1.4 烟叶致香物质总量比较 由图1可知,与西部烟区相比,东部烟区致香物质总量和酸性致香物质含量较高,中性和碱性致香物质含量较低;各类致香物质中,酸性致香物质占致香物质总量的比例最高,东、西部烟区分别达92.84%和91.59%。

图1 东、西部烟区烟叶致香物质总量比较Fig.1 Total aroma component content of leaves in the eastern and western tobacco-growing region

表2 东、西部烟区中性致香物质含量 μg/gTable 2 Neutral aroma component contents of leaves in the eastern and western tobacco-growing region

表3 东、西部烟区碱性致香物质含量 μg/gTable 3 Alkaline aroma component contents of leaves in the eastern and western tobacco-growing region

2.2 不同品种烟叶致香物质含量分析

2.2.1 烟叶酸性致香物质含量分析 由表4可知,K326烟叶酸性致香物质总量最高,其次为云烟87和云烟85,最低为贵烟201;与其他品种相比,K326烟叶中有10种挥发性酸含量最高,而贵烟201各种酸性物质含量均处于较低水平。

表4 不同品种酸性致香物质含量比较 μg/gTable 4 Comparison of acid aroma components content of leaves in different varieties

2.2.2 烟叶中性致香物质含量分析 由表5可知,云烟 87烟叶中性致香物质总量最高,其次为云烟85和K326,含量最低的为贵烟201;K326中性致香物质总量虽不是最高的,但该品种烟叶中有 20种中性致香物质含量最高,其中糠醛、2-乙酰呋喃、苯乙醇、苯乙醛、巨豆三烯酮和金合欢基丙酮等可增加烟叶的香味,5-甲基-2-糠醛、异佛尔酮、香叶基丙酮等虽含量不高,但可增加烟气浓度,使香味突出。

2.2.3 烟叶碱性致香物质含量分析 由表6可知,K326烟叶碱性致香物质总量最高,其次为云烟87和云烟85,贵烟201含量最低;K326烟叶中有10种碱性物质含量高于其他3个品种,其中吡啶和吡咯带有甜味,似烤烟味,在K326烟叶中含量最高。

表5 不同品种中性致香物质含量比较 μg/gTable 5 Comparison of neutral aroma components content of leaves in different varieties

表6 不同品种碱性致香物质含量比较 μg/gTable 6 Comparison of alkaline aroma components content of leaves in different varieties

2.2.4 烟叶致香物质总量比较 由图2可知,K326和云烟87烟叶致香物质总量较高,其次为云烟85,贵烟201含量最低,分别较K326和云烟87低511.74 μg/g和469.99 μg/g;各品种酸性致香物质含量最高,其含量在致香物质总量中均占到92%以上。

图2 不同品种烟叶致香物质总量比较Fig.2 Comparison of total aroma components content of leaves in different varieties

2.3 不同部位烟叶致香物质含量分析

2.3.1 烟叶酸性致香物质含量分析 由表7可知,云烟85、云烟87中部叶酸性致香物质总量分别较上部叶高222.06、125.97 μg/g,差异均达到显著水平;同品种不同部位烟叶酸性致香物质含量存在一定的差异,其中云烟85中部叶2-甲基丁酸、3-甲基戊酸、4-甲基戊酸和乳酸含量显著高于中部叶,丙酸、2-呋喃甲酸含量极显著高于中部叶;云烟 87中部叶甲酸含量显著高于上部叶;与云烟87相比,云烟85酸性致香物质含量差异较大。

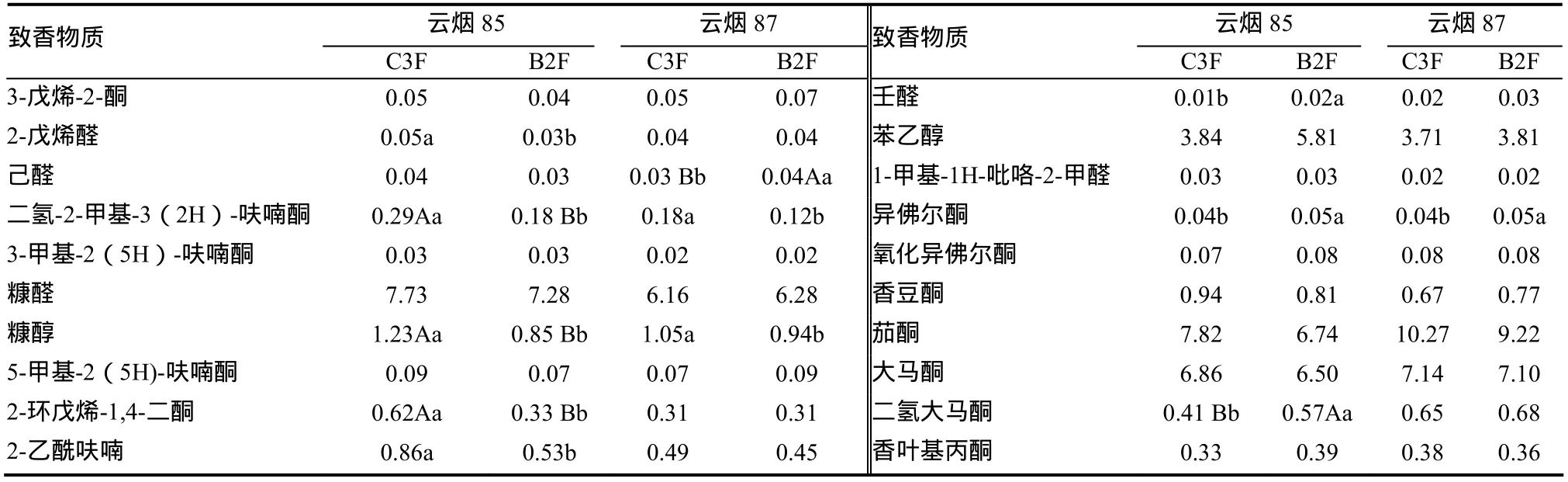

2.3.2 烟叶中性致香物质含量分析 由表8可知,云烟85、云烟87中部叶中性致香物质总量较上部叶高,但彼此间差异未达到显著水平;云烟85中、上部叶 2-戊烯醛、二氢-2-甲基-3(2H)-呋喃酮等二十四种中性致香物质含量差异达到显著或极显著水平;云烟 87两部位烟叶己醛、二氢-2-甲基-3(2H)-呋喃酮等十一种中性致香物质含量存在显著或极显著差异。

表7 同一品种不同部位酸性致香物质含量比较 μg/gTable 7 Comparison of acid aroma components content of leaves in different stalk position of same varieties

表8 同一品种不同部位中性致香物质含量比较 μg/gTable 8 Comparison of neutral aroma components content of leaves in different stalk position of same varieties

表8 (续) 同一品种不同部位中性致香物质含量比较 μg/gTable 8 (continued) Comparison of neutral aroma components content of leaves in different stalk position of same varieties

2.3.3 烟叶碱性致香物质含量分析 由表9可知,与中部叶相比,两品种上部叶碱性致香物质总量均较高,其中云烟 85两部位烟叶碱性致香物质总量存在显著差异,云烟 87两部位烟叶碱性致香物质总量存在极显著差异;云烟85中部叶吡嗪、2,6-二甲基吡啶、2-乙基吡嗪含量极显著高于上部叶,2,5-二甲基吡啶、2,4-二甲基吡啶含量显著高于上部叶,异喹啉、2,3-联吡啶含量极显著低于上部叶,吡咯、2-吡咯甲醛含量显著低于上部叶;云烟87吡啶、2-乙基吡嗪含量显著低于上部叶。

2.3.4 烟叶致香物质总量比较 由图3可知,与上部叶相比,各品种中部叶虽碱性致香物质含量不高,中性致香物质含量相当,但由于酸性致香物质含量丰富,在致香物质总量中均占92%以上,因此从总体上看,云烟85、云烟87中部烟叶致香物质总量较高,香味更加突出。

3 讨 论

试验结果表明,东部烟区烟叶致香物质总量较西部烟区高,香气较充足。这是因为不同生态区种植的烤烟,由于气候、海拔等环境条件的不同,烟叶香气量、型等也存在一定的差异。这与甄才红[6]、常寿荣[7]等研究发现不同生态区由于海拔、土壤类型等不同造成烟叶致香物质含量存在一定差异的结论相一致。香味好、吃味醇和的烟叶含有较多挥发性酸[8-9]。香型与氮杂环类香气成分含量有关,浓香型烟叶氮杂环类香气成分含量较高,清香型烟叶含量较低[8,10]。与西部烟区相比,东部烟区烟叶酸性致香物质含量较高,碱性致香物质含量较低,且含有多种相对丰富的带有清甜香味,并能增加烟气浓度的中性致香物质,这可能是东部烟区烟叶香味较好,具有独特清香风格特色的主要原因。

影响烤烟致香物质含量的因素很多,其中品种是决定香气质量的根本要素[11],对香吃味的最大贡献率达50%左右[12]。通过对不同品种致香物质含量比较发现,K326致香物质总量最高,且烟叶中有多种含量较高且可增加香味和烟气浓度的致香物质,故就香气而言,该品种在黔东南烟区表现最好。云烟 87烟叶致香物质含量较高,因此也比较适宜在黔东南烟区种植。贵烟201致香物质总量以及多数致香物质含量均处于较低水平,该品种虽产质量和抗病性在黔东南烟区表现较好,但若要推广种植,还需通过合理的栽培、烘烤等措施增加烟叶香味和浓度,提高烟叶的吸食品质。以上分析可看出,改善烟叶香气质,提高香气量可通过品种选育、选择适宜本地区种植的优良品种来实现,这与赵铭钦等[11]的试验所得出的结论相一致。

同一品种不同部位的烟叶,由于所处生长环境的不同,烟叶致香物质含量也存在一定的差异。本研究结果表明,与云烟87相比,云烟85中、上部烟叶致香物质含量差异较大,多种致香物质含量差异达到显著或极显著水平。云烟85、云烟87中部叶碱性致香物质含量虽显著或极显著低于上部叶,中性致香物质含量相当,但由于两品种中部叶酸性致香物质均显著高于上部叶,且酸性致香物质含量在致香物质总量中所占比重较大。从总体上看,云烟85、云烟87中部叶致香物质总量较高,香味较突出。这与李继新[4]、于建军[13]研究结果存在一定的差异,其原因还有待于进一步的研究。

[1]于建军,董高峰,马海燕,等.同一烤烟在 2个烟区中性致香物质含量的差异性分析[J].浙江农业科学,2009(4):834-838.

[2]赵铭钦,赵辉,王文基,等.不同基因型烤烟化学成分和致香物质间的相关和通径分析[J].中国烟草科学,2009,30(3):7-12.

[3]周昆,周清明,胡晓兰.烤烟香气物质研究进展[J].中国烟草科学,2008,29(2):58-61.

[4]李继新,潘文杰,田野,等.贵州典型生态区烟叶质量特点分析[J].中国烟草科学,2009,30(1):62-67.

[5]席元肖,宋纪真,李锋,等.不同香型烤烟香气前体物及香味成分含量的差异分析[J].浙江农业科学,2011(2):355-361.

[6]甄才红,刘国顺,王彦亭,等.海拔对恩施州烤烟中性致香物质含量的影响[J].河南农业科学,2010(6):49-53.

[7]常寿荣,吴涛,罗华元,等.烤烟品种、部位及生态环境对烟叶致香物质的影响[J].云南农业大学学报,2010(1):58-62.

[8]王瑞新.烟草化学[M].北京:中国农业出版社,2003:105.

[9]左天觉.烟草的生产、生理和生物化学[M].上海:远东出版社,1993:207.

[10]冼可法.云南烤烟中性香味物质分析研究[J].中国烟草学报,1992(2):1-9.

[11]赵铭钦,李晓强.不同基因型烤烟中性致香物质含量的对比分析[J].甘肃农业大学学报,2008,43(5):98-103.

[12]李天福,冉邦定,刘敬业,等.烤烟栽培因子与烟叶香吃味的研究[C]//跨世纪烟草农业科技展望和持续发展战略研讨会文集.北京:中国商业出版社,1999:337-342.

[13]于建军,刘茜,王鹏,等.湖北环神农架区域烤烟中性致香物质分析[J].浙江农业学报,2010,22(4):491-494.