地方高校卓越实务型设计教育人才培养探讨:产业集群转型升级视角

吕海舟,吴召山,刘建铅

(嘉兴学院平湖校区 浙江嘉兴 314200)

中国传统制造产业集群基本分布在三、四线城市[1],这些区域在人才的数量和层次、结构和类别上难以满足社会经济转型和产业结构升级的需要。而在目前高等设计教育发展的阶段中,设计人才培养滞后于市场前沿、综合素质不高已成为企业的普遍评价;地方高校设计教育自身办学模式跟随化、办学理念高攀化造成了地方产业集群中适用的设计人才稀缺,间接成了地方产业集群转型升级的障碍。因此,探索和创新地方高校设计人才培养是中国设计教育质量实现内涵式增长的关键点。

笔者通过对浙江平湖市服装、箱包、童车、洁具4个制造产业集群中规模以上的大中型企业进行走访和调研,对地方产业集群中制造型企业对设计人才素养需求的分析,发现制造企业在转型升级中对设计人才需求方面普遍认同的六个方面:

(1)大多数企业愿意选择本地高校毕业生,户籍所在地是毕业生招聘的关注点;

(2)新入职设计人员试用期评估主要是工作态度、执行力和合作能力,这三项评估是决定培养或者未来重用的基础;

(3)认为高等设计教育在学生的爱岗敬业、动手能力和设计基础方面有严重的不足,是招聘设计人员中比较普遍的问题;

(4)专业技能测试是考评的首选,都认同专业技能是执行力的保证,能用是基本要求;

(5)产品针对市场的设计开发、首先要求在功能、材料和成本等方面能够做对,设计创意及创新能力普遍认为是其有一定实践经验和工作年限以后的能力,经过三、五年的培养,在团队中会出现创新人才;

(6)在专业跨界应用1+1(主专业+其它一个应用能力)栏目中,对跨界应用能力特别欢迎;如服装或工业设计专业与市场营销,普遍认为具有专业设计能力的营销或者陈列人才更具有竞争力。

针对以上存在的实际问题,融合地方产业集群转型升级对设计人才素养的需求,笔者针对地方高校设计教育人才的培养,构建出设计教育的素质教育五力模型和实践逻辑的教学流程。

一、地方高校设计教育与素质教育五力模型

二十多年来,由于中国设计教育的突出问题,每年高过全世界所有设计专业毕业生总和的中国设计专业毕业生[2],可持续成才率太低造成优秀设计人才成为稀缺资源,特别是导致地方产业集群制造型企业高级设计研发人才居能自持、用跳槽来倍增身价现象使企业深受其害,企业更多倾向招聘本地户籍或地方高校的毕业生,“留得住”成为企业用人的心病。

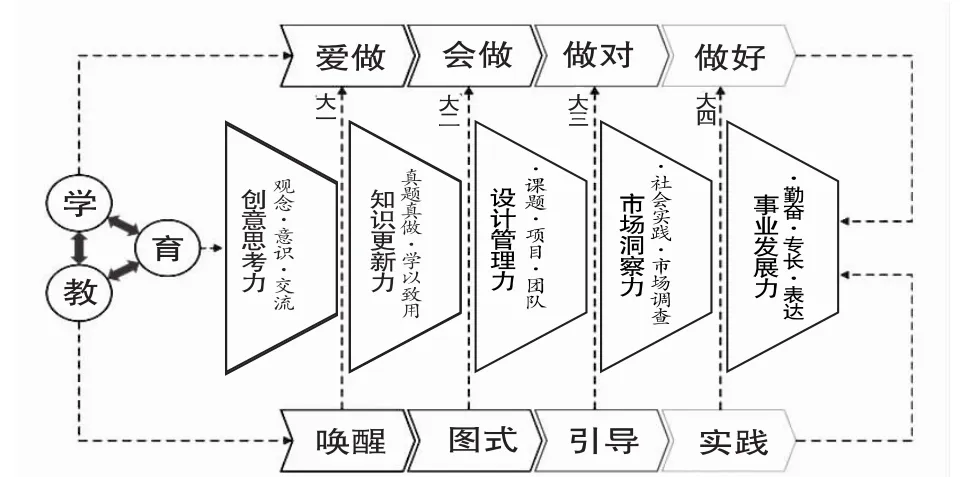

专业教育的核心是素质教育,是丰富人才内涵的教育;是储备人才能量的教育。“素质教育作为一种针对学生身心综合发展的干预形式,它根据全面发展的总要求,面向全体学生,开发其潜能,丰富其个性,培养其创造品质,训练其协作精神,提高其综合适应性。”广义的素质教育体现为关注学生在人力素质的五个方面——智力(认识)、情感力、道德力、体能力和成就力[3]。从设计专业本身狭义的素质教育层面,体现为塑造学生设计素质的五力模型(如图1)——创意思考力、知识更新力、市场洞察力、设计管理力和事业发展力。设计素质“五力”内涵与广义的素质教育并不矛盾,它不能通过开设一门或多门课程来解决,它是一种渗透性的教育,有规划地渗透学生四年大学生活和所有课程的教育。具体如下:

图1 设计素质教育模型

“创意思考力”主要在教学方法中体现艺术观念、设计意识的沟通交流;“知识更新力”体现在教学手段上的真题真做和学以致用;“设计管理力”则进入专业课程的课题和项目的团队合作完成上;“市场洞察力”更多进入社会实践环节的市场调查和分析;“事业发展力”更多渗透在学生的学习、实践和生活中,使学生勤奋刻苦、一专多能和表达沟通能力强。

大一期间专业教育的主要教学目标是让学生爱做,通过热爱设计、树立专业大师偶像等活动来进行唤醒教育,诱导学生潜在的发展动力,将自我感、存在感、生命感、价值感等唤醒、激发起来。

大二教学目标是会做,让学生对专业方向有清晰的认识和明确将要成为怎样的设计师,在其专业领域选用顶尖设计为图式摹本尝试改题模仿设计,让学生扪心自问各方面基础的差距,达成学生能够主动学习的动力。

大三主要教学目标是学生能够做对,也是整个教学任务中的难点和重点。任何设计方向想要做对就会涉及市场营销、使用功能、技术规范和实现成本等等,主要通过教学引导、知识传授和市场项目来进行教学。

大四的教学目标就是做好,通过社会实践让学生明确自己的专业方向在市场领域中好设计有哪些,能否在某一方面超越是教学和实践主要的任务。只有给学生建立起强烈市场意识的设计责任感才能成为企业想用的人才。

二、地方高校设计教育与实践逻辑的教学流程

设计有自己的实践逻辑,地方高校设计教育的改革必须落实贯穿素质教育为核心的大系统,子系统就是每学年教学目标,子系统下面的课程群则是达成总目标的子单元,每门课的教学实践则要确定教学指导方针,形成设计实践逻辑的教学流程。

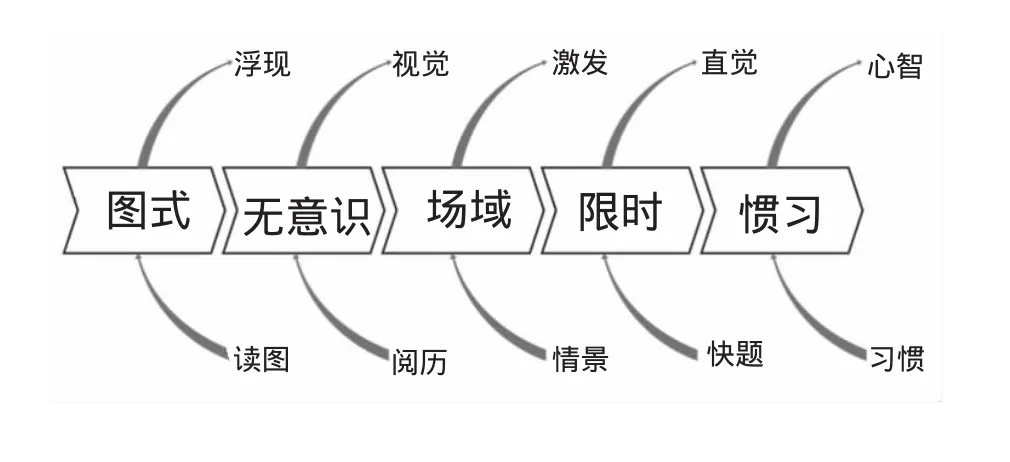

笔者通过研究优秀设计团队完成项目的设计管理流程:分析、调查、研究(发现问题),策划(概念/策略),创意、设计、发展、实施(解决问题)。在其中的设计环节,重点研究一件好作品是怎样诞生的?需要哪些知识和能力的储备?发现流程中每一个节点都有具体细分流程、实施方法和评介细则,设计师做设计时,起初并不清晰最终作品的样子,不是一些能意识到的、不变的景象,只是各种模糊的、能意会不能言传的图式在脑海中浮现;法国社会学家布迪厄把这种现象称为“实践感”,它并不是一种严格的合逻辑行动,而是一种“无意识”,它是设计师个人经验、阅历的积淀;这种无意识在一定的场域(实践情景)下可以被激发出来成为意识,这时设计师会画大量的草图,让意念显露成视觉图像;往往项目设计总是时间仓促,必须在有限时间内完成;任务的紧迫性让设计师不得不依赖理性之外的习惯、直觉和无意识共同参与,布迪厄把它称为“惯习”[4],惯习成为一个人的“潜在行为倾向系统”,决定了设计师的心智,包括行为习惯、兴趣倾向和思维方式。

基于此,笔者提出地方高校设计教育的实践逻辑教学流程如下:

“图式——无意识——场域——限时——惯习”成为设计的“实践逻辑”,如图2,是设计教育教学行为方式改革的关键环节,也是从机理层面剖析设计教育内生改革的起点。

图2 设计教学的实践逻辑教学流程

“图式”是每个学生个人图像和范式的积累,也是设计人才培养的基础环节,特别是设计基础教学阶段,让学生从视觉文化的角度,对传统经典美术、工艺、设计、表演艺术、艺术景观、大众与电子媒体进行多元的读图。

“无意识”必须通过引导,鼓励学生从入学后的第一个寒假就开始进入相关的设计机构或市场销售终端,从而培养锻炼学生发现问题和解决问题的能力,让学生积累个人的经验和阅历,是专业素质积淀的手段。

“场域”(实践情景)有外部空间的设计文化环境营造和内心设计思维塑造二个方面,营造在场设计氛围和通过训练让学生消化吸收各类显性知识,内化成自己的隐性知识,使学生把自己的意念显露成视觉。

“限时”学生完成课题的时间限定、快题作业和有限设计,都是为了让学生依赖理性之外的习惯、直觉和无意识的参与设计,提升学生解决问题的能力。

“惯习”决定学生的心智,包括行为习惯、兴趣倾向和思维方式,这种“潜在行为倾向系统”的养成直接影响学生的事业发展力和职业生涯,甚至影响一个人的一生。这是专业教育落实素质教育的核心原点。学生在校期间师生相互交流,专业教师的人格魅力和专业素质对学生无形的影响,也能潜移默化地改变学生的“惯习”。

三、建议

从地方产业集群转型升级对设计适用人才的素养要求视角,在对地方高校设计教育的设计素质五力模型和设计实践逻辑教学流程的构建与实践过程中,对地方高校设计教育的未来发展提出如下建议:(1)设计教育改革的重点在于教学方法设计、教学内容设计和教师队伍的构成,处在地方高校系统中的设计教育在管理体制和机制上能够有更自主的空间;(2)设计教育改革的难点在于知识基础更新、知识框架多元和产业发展对劳动力内涵的新要求上,这是设计教育自身机理的改革,需要深入产业集群一线,在最基础的分工和专业化上梳理和整合;(3)除了招收艺术类考生外,适当可在文理科考生中选拔文化基础扎实的学生,培养产业结构调整中需求量更大的具有艺术、设计基础的管理类、工科类的跨领域人才。◆

[1]吴利学,魏后凯,刘长全.中国产业集群发展现状及特征[J].经济研究参考,2009;(15).

[2]童慧明.膨胀与退化—中国设计教育的当代危机[J].装饰,2008;(04).

[3]崔金赋.素质教育与“五商”培养[J].云南教育,1998;(S1).

[4][法]皮埃尔·布迪厄.实践感[M].南京:译林出版社,2003.